电离辐射的生物学效应

- 格式:ppt

- 大小:3.19 MB

- 文档页数:86

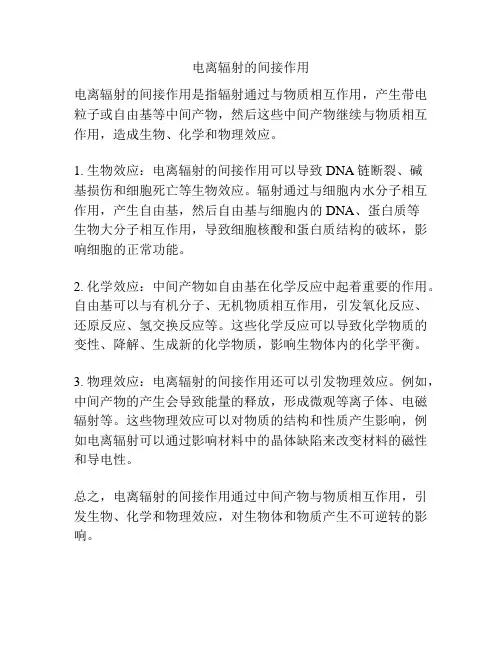

电离辐射的间接作用

电离辐射的间接作用是指辐射通过与物质相互作用,产生带电粒子或自由基等中间产物,然后这些中间产物继续与物质相互作用,造成生物、化学和物理效应。

1. 生物效应:电离辐射的间接作用可以导致DNA链断裂、碱

基损伤和细胞死亡等生物效应。

辐射通过与细胞内水分子相互作用,产生自由基,然后自由基与细胞内的DNA、蛋白质等

生物大分子相互作用,导致细胞核酸和蛋白质结构的破坏,影响细胞的正常功能。

2. 化学效应:中间产物如自由基在化学反应中起着重要的作用。

自由基可以与有机分子、无机物质相互作用,引发氧化反应、还原反应、氢交换反应等。

这些化学反应可以导致化学物质的变性、降解、生成新的化学物质,影响生物体内的化学平衡。

3. 物理效应:电离辐射的间接作用还可以引发物理效应。

例如,中间产物的产生会导致能量的释放,形成微观等离子体、电磁辐射等。

这些物理效应可以对物质的结构和性质产生影响,例如电离辐射可以通过影响材料中的晶体缺陷来改变材料的磁性和导电性。

总之,电离辐射的间接作用通过中间产物与物质相互作用,引发生物、化学和物理效应,对生物体和物质产生不可逆转的影响。

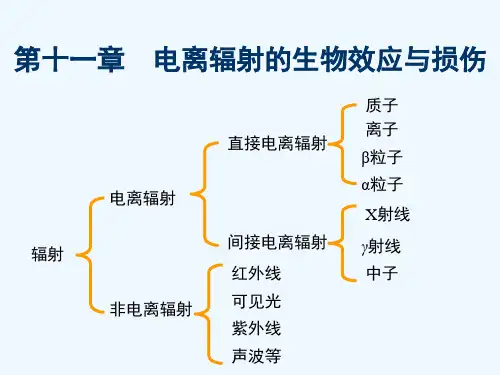

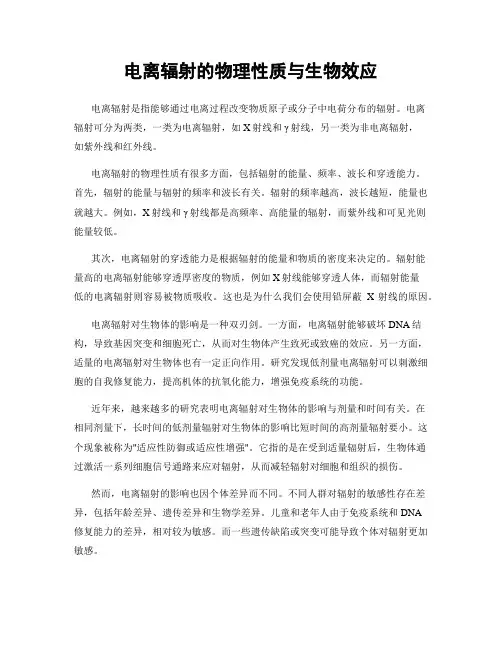

电离辐射的物理性质与生物效应电离辐射是指能够通过电离过程改变物质原子或分子中电荷分布的辐射。

电离辐射可分为两类,一类为电离辐射,如X射线和γ射线,另一类为非电离辐射,如紫外线和红外线。

电离辐射的物理性质有很多方面,包括辐射的能量、频率、波长和穿透能力。

首先,辐射的能量与辐射的频率和波长有关。

辐射的频率越高,波长越短,能量也就越大。

例如,X射线和γ射线都是高频率、高能量的辐射,而紫外线和可见光则能量较低。

其次,电离辐射的穿透能力是根据辐射的能量和物质的密度来决定的。

辐射能量高的电离辐射能够穿透厚密度的物质,例如X射线能够穿透人体,而辐射能量低的电离辐射则容易被物质吸收。

这也是为什么我们会使用铅屏蔽X射线的原因。

电离辐射对生物体的影响是一种双刃剑。

一方面,电离辐射能够破坏DNA结构,导致基因突变和细胞死亡,从而对生物体产生致死或致癌的效应。

另一方面,适量的电离辐射对生物体也有一定正向作用。

研究发现低剂量电离辐射可以刺激细胞的自我修复能力,提高机体的抗氧化能力,增强免疫系统的功能。

近年来,越来越多的研究表明电离辐射对生物体的影响与剂量和时间有关。

在相同剂量下,长时间的低剂量辐射对生物体的影响比短时间的高剂量辐射要小。

这个现象被称为"适应性防御或适应性增强"。

它指的是在受到适量辐射后,生物体通过激活一系列细胞信号通路来应对辐射,从而减轻辐射对细胞和组织的损伤。

然而,电离辐射的影响也因个体差异而不同。

不同人群对辐射的敏感性存在差异,包括年龄差异、遗传差异和生物学差异。

儿童和老年人由于免疫系统和DNA修复能力的差异,相对较为敏感。

而一些遗传缺陷或突变可能导致个体对辐射更加敏感。

为了保护人类免受电离辐射的不良影响,我们需要采取一系列的防护措施。

首先,降低电离辐射源的使用频率和时间,减少电磁辐射的接触。

其次,加强个人防护,如佩戴防护眼镜和防护服,以减少辐射对眼睛和皮肤的损伤。

此外,通过提高公众的辐射意识和教育,可以让大家了解电离辐射的相关知识,明白合理使用电离辐射的重要性。

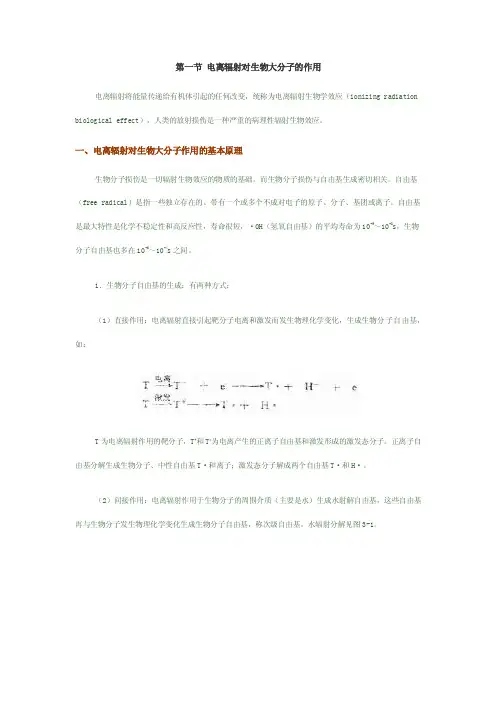

第一节电离辐射对生物大分子的作用电离辐射将能量传递给有机体引起的任何改变,统称为电离辐射生物学效应(ionizing radiation biological effect),人类的放射损伤是一种严重的病理性辐射生物效应。

一、电离辐射对生物大分子作用的基本原理生物分子损伤是一切辐射生物效应的物质的基础。

而生物分子损伤与自由基生成密切相关。

自由基(free radical)是指一些独立存在的、带有一个或多个不成对电子的原子、分子、基团或离子。

自由基是最大特性是化学不稳定性和高反应性,寿命很短,·OH(氢氧自由基)的平均寿命为10-9~10-8s,生物分子自由基也多在10-6~10-4s之间。

1.生物分子自由基的生成:有两种方式:(1)直接作用:电离辐射直接引起靶分子电离和激发而发生物理化学变化,生成生物分子自由基,如:T为电离辐射作用的靶分子,T+和T*为电离产生的正离子自由基和激发形成的激发态分子。

正离子自由基分解生成生物分子、中性自由基T·和离子;激发态分子解成两个自由基T·和H·。

(2)间接作用:电离辐射作用于生物分子的周围介质(主要是水)生成水射解自由基,这些自由基再与生物分子发生物理化学变化生成生物分子自由基,称次级自由基。

水辐射分解见图3-1。

图3-1 水辐射分解生成自由基简图水辐射分解生成的自由基与生物分子作用:2.生物分子损伤与修复:生物分子自由基生成后迅速起化学反应,两个自由基不配对电子相互配对,或是不配对电子转移给另一个分子,造成分子化学键的变化,引起生物分子破坏。

自由基反应能不断地生成新自由基,继续与原反应物起反应,形成连锁反应,使生物分子损伤的数量不断扩大,直到出现歧化反应(dismutation),生成两个稳定分子。

被损伤的生物分子,可以通过各种方式进行修复。

在自由基反应阶段(10-5s内)若介质中存在能供氢的分子,如含巯基化合物(谷胱甘肽G-SH等),则生物分子自由基可被修复,称化学修复。

电离辐射生物效应电离辐射将能量传递给有机体引起的任何改变,统称为电离辐射生物学效应,人类的放射损伤是一种严重的病理性辐射生物效应。

一.电离辐射效应的分类电离辐射对人体作用的结果是多种多样的,一般将其分为随机性效应和确定性效应。

(一)随机性效应随机性效应是指发生几率(而不是严重程度)与照射剂量的大小相关的一类效应。

这种损害效应不存在剂量阈值,在个别细胞损伤(主要是突变)时即可出现。

因此,效应的出现表现出随机性,只是在大量重复试验和大量人群的观察下才呈现出统计学的规律性。

此类效应主要指辐射诱发癌变效应和遗传效应等。

因为在平时小剂量、低剂量率的照射条件下都有可能发生,一旦发生,目前尚难以治愈,所以它受到人们的高度重视。

目前己成为防护标准中研究的重要课题。

(二)确定性效应确定性效应是指严重程度(不是发生率)与照射剂量的大小有关的一类效应,例如照射后的白细胞减少、急性放射病、放射性白内障,放射性皮肤损伤,辐射致不孕症等均属于确定性效应。

效应的严重程度取决于细胞群中受损细胞的数量或比率,这种效应有一个明确的剂量阈值。

只要达到—定量的照射,就都会出现一定程度的损伤,其严重程度取决于所受照射剂量大小,在阈值以下不会见到有害效应。

—般说来,剂量越大,损害越严重,但当剂量降低到一定水平时,这种损伤就不会发生。

这类危害除极重度以上损伤现代医学水平难于救治外,一般都能治愈。

在防护标准中剂量限值的制定,战时核辐射及平时核事故中的应急照射,都是着重这方面的考虑。

随机性效应与确定性效应的区别见表2.1。

表2.1 随机性效应与确定性效应的区别确定性效应随机性效应发生几率与剂量剂量↑;几率↑剂量↑;几率↑严重程度有关无关阈剂量有无效应出现快慢较快较慢(时间长)二.电离辐射对人体各系统的影响(一)皮肤的损伤皮肤是人体的外层屏障,是射线首先作用的部位,也是人们最早发现损伤的部位。

皮肤及其附属器放射线的敏感顺序为:皮脂腺>毛囊>表皮>汗腺。

第1篇在当今科技飞速发展的时代,电离辐射作为一种重要的物理现象,已经广泛应用于各个领域。

为了更好地理解和掌握电离辐射的相关知识,我参加了电离辐射课程的学习。

通过这段时间的学习,我对电离辐射有了更为全面的认识,以下是我对电离辐射课程的一些心得体会。

一、电离辐射的基本概念在学习电离辐射课程之前,我对电离辐射的了解非常有限。

通过课程的学习,我了解到电离辐射是指能使物质原子或分子中的电子脱离原子的辐射。

电离辐射主要包括α粒子、β粒子、γ射线和X射线等。

这些辐射在自然界中普遍存在,同时也被广泛应用于工业、医疗、农业等领域。

二、电离辐射的生物学效应电离辐射对人体和生物体的生物学效应是电离辐射课程的重要内容。

通过学习,我了解到电离辐射对生物体的生物学效应主要表现为以下三个方面:1. 直接效应:电离辐射直接作用于生物体的细胞,导致细胞损伤甚至死亡。

这种效应在辐射剂量较高时较为明显。

2. 间接效应:电离辐射作用于生物体内的水分子,产生自由基,自由基进一步作用于细胞,导致细胞损伤。

这种效应在低剂量辐射时较为明显。

3. 激发效应:电离辐射激发生物体内的分子,使其发生化学反应,导致生物体发生生物学效应。

三、电离辐射的防护措施为了降低电离辐射对人类和生物体的危害,我们需要采取一系列的防护措施。

电离辐射课程中介绍了以下几种防护措施:1. 时间防护:减少暴露在电离辐射环境中的时间,降低辐射剂量。

2. 距离防护:增加与辐射源的距离,降低辐射剂量。

3. 屏蔽防护:利用铅、铁等材料对辐射进行屏蔽,降低辐射剂量。

4. 个人防护:穿戴防护服、防护眼镜等个人防护用品,降低辐射剂量。

四、电离辐射的应用电离辐射在各个领域都有广泛的应用。

以下列举一些电离辐射的应用实例:1. 医疗领域:电离辐射在医学领域中的应用主要包括放射治疗、影像诊断等。

放射治疗利用高能辐射杀死肿瘤细胞,达到治疗目的。

影像诊断则利用X射线、γ射线等对体内器官进行成像,帮助医生诊断疾病。

电离辐射的生物学作用一、辐射损伤作用的基本原理电离辐射作用于人体,可在分子、细胞、组织、器官及整体水平上产生各种效应。

轻者对生命活动无影响或仅引起某种功能性反应,重者造成可逆性或不可逆性损伤,严重者可导致死亡。

机体各部分之间的变化和整体变化是一个十分复杂的过程。

电离辐射作用于机体后,在照射的瞬间发生辐射能传递和吸收、分子产生电离或激发。

当带电粒子直接射在生物大分子上,沉积能量并引起物理和化学变化,如DNA和RNA可发生单链断裂、双链断裂及碱基损伤等,这称为直接作用。

当带电粒子与生物体内的水分子(H2O)作用时,会产生各种自由基和活化分子(如H+、OH-、H2O2、H2O+等)。

这些辐射产物,再与生物大分子作用,使大分子遭到损伤和破坏,称为间接作用。

由于生物代谢的变化,有些细胞的损伤得到修复,有的可停止分裂而陷入死亡,也有的无限制地分裂,导致癌症。

射线虽可能对人体造成损伤,但在某些剂量下机体能通过自身的代谢过程对受损伤的细胞、组织和器官进行修复。

这种修复能力的大小与原始损伤的程度有关,也与个体的差异有关。

二、影响电离辐射生物学作用的主要因素辐射生物学作用受很多因素的影响,基本上可以归纳为2个方面,一是与辐射有关的因素,二是与机体有关的因素。

(一)与辐射有关的因素1.辐射种类不同种类的辐射所产生的生物效应不同,总的来说,这两者正好成反比关系。

α射线的电离密度较大,但穿透能力很弱,因此,外照射时,对机体的损伤很小,而发射α射线的放射性核素进入体内时,则对机体的损伤作用很大。

β射线的电离能力较α射线小,但穿透能力较强,外照射时可引起皮肤表层的损伤,内照射时亦可引起明显的生物效应。

高能X射线和γ射线穿透能力很强,与机体内物质作用时产生次级电子,后者引起电离效应,其电离密度较α射线β射线小,但X 射线和γ射线能穿透深层组织,外照射时易引起严重损伤。

快中子和各种高能重粒子也都具有很大穿透力,在组织内其射程的末端发生极高的电离密度。