辐射的生物效应

- 格式:ppt

- 大小:585.50 KB

- 文档页数:48

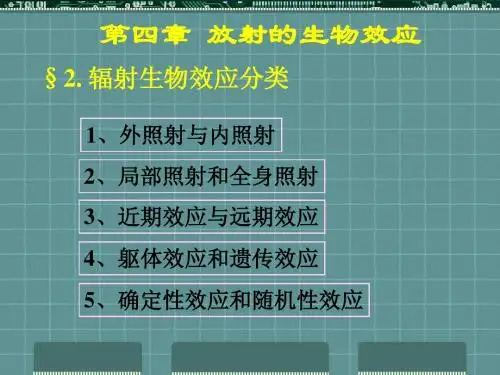

第四节辐射生物学效应分类和影响因素、辐射生物学效应分类机体受辐射作用时,根据照射剂量、照射方式以及效应表现的情况,在实际工作中常将生物效应分类表述(一)按照射方式分1.外照射与内照射(extern al and intern al irradi ation):辐射源由体外照射人体称外照射。

γ线、中子、X线等穿透力强的射线,外照射的生物学效应强。

放射性物质通过各途径进入机体,以其辐射能产生生物学效应者称内照射。

内照射的作用主要发生在放射性物质通过途径和沉积部位的组织器官,但其效应可波及全身。

内照射的效应以射程短、电离强的α、β射线作用主。

2.局部照射和全身照射(localand totalbody irradi ation)当外照射的射线照射身体某一部位,引起局部细胞的反应者称局部照射。

局部照射时身体各部位的辐射敏感性依次为腹部>胸部>头部>四肢。

当全身均匀地或非均匀地受到照射而产生全身效应时称全身照射。

如照射剂量较小者为小剂量效应,如照射剂量较者(>1Gy)则发展为急性放射病。

大面积的胸腹部局部照射也可发生全身效应,甚至急性放射病。

根据照射剂量大小和不同敏感组织的反应程度,辐射所致全身损伤分为骨髓型(bone marrow type)、肠型(gastro- intest inaltype)和脑型(centra l nervou s system type)三种类型。

(二)按照射剂量率分1.急性效应(acuteradiat ion effect):高剂量率照射,短时间内达到较大剂量,效应迅速表现。

2.慢性效应(chroni c radiat ion effect):低剂量率长期照射,随着照射剂量增加,效应逐渐积累,经历较长时间表现出来。

辐射生物效应是指辐射对生物体的影响。

辐射是一种常见的自然现象,它存在于我们周围的环境中,包括来自太阳的紫外线辐射、电磁辐射和核辐射等。

这些辐射对人类健康产生了长期的影响,而辐射生物效应则是研究这些影响的科学领域。

1.辐射的种类与特性辐射可以分为离子辐射和非离子辐射两类。

离子辐射包括α粒子、β粒子和γ射线等,它们具有较强的穿透能力和生物学效应。

非离子辐射主要是电磁辐射,包括可见光、紫外线、X射线和微波等,其危害性相对较小。

2.辐射对生物体的影响辐射对生物体的影响主要表现为突变和癌变。

辐射能够破坏DNA分子结构,导致基因突变,从而引发细胞的异常增殖和癌变。

辐射还可以对生物体的生殖系统和免疫系统产生影响,导致生殖细胞的遗传损伤和免疫功能的下降。

3.长期低剂量辐射对人体健康的影响长期低剂量辐射对人体健康的影响是一个备受关注的问题。

长期接触低剂量辐射可能导致慢性辐射病,表现为血液系统疾病、白内障、恶性肿瘤等。

长期低剂量辐射还可能对人体的神经系统和内分泌系统产生影响,导致认知功能下降和内分泌紊乱。

4.辐射生物效应的防护措施为了减少辐射对人体健康的影响,可以采取一系列的防护措施。

首先是控制和监测辐射源的强度和剂量,包括减少核辐射源的排放和加强对工作场所辐射水平的监测。

其次是采取个人防护措施,如佩戴防护服、使用防护眼镜等。

还可以通过营养调节和生活方式改变来提高人体的抵抗力,减少辐射对健康的不利影响。

5.结语辐射生物效应是一个复杂而重要的科学问题,它涉及到生命科学、医学、环境科学等多个领域。

研究辐射生物效应,不仅有助于了解辐射对人体健康的影响规律,还可以为制定相关政策和规范提供科学依据。

在未来的研究中,需要进一步加强对不同类型辐射的生物效应机制的研究,以及完善相关的防护措施和应对策略,从而更好地保护人类健康。

辐射生物效应对人类健康产生了长期而深远的影响。

随着科学技术的进步,人类对辐射生物效应的认识不断深化,对辐射防护和健康管理的需求也日益增加。

第二节 太阳辐射的生物学效应 太阳辐射是来自太阳的电磁波辐射。

太阳辐射通过大气层时,约有43%被云层所反射,14%为大气中的尘埃、水蒸气、二氧化碳、臭氧吸收。

仅有43%以直射日光和散射日光形式到达地面。

太阳辐射包括红外线、可视线、紫外线、无线电波、X射线、γ射线、宇宙线等。

到达地球表面的主要为前三种,波长在760毫微米以上为红外线, 760~390毫微米为可视线,小于390毫微米为紫外线。

太阳辐射强度还受到各种因素的影响,例如太阳的高度角、海拔的高度、大气污染的程度等。

太阳的高度角越大,海拔越高,大气污染越轻,太阳的辐射强度越大。

在大气层的外界,与太阳光线相垂直的平面一分钟内照射在一平方厘米面积上的太阳辐射热量为1.97卡/厘米2·分,此值称为太阳常数。

到达地面的太阳辐射,一部分被土壤吸收变为热能,一部分被反射回大气。

各种不同的地表面反射率亦不同,雪的反射率最大可达80~90%,而且对太阳辐射中短波部分反射能力较强。

一、红外线(infrared ray) 红外线占太阳辐射一半以上,而且大部分集中在760~2,000毫微米部分。

红外线按波长可分为近红外700~3,000毫微米,中红外3,000~20,000毫微米,远红外20,000~1,000,000毫微米。

凡温度高于绝对温度的零度(0°K=-273.2℃)的物体都是红外线的辐射源。

物体的温度越高,其辐射的波长越短。

军事上也使用有多种人工红外线辐射源如钨灯、红外线探照灯、弧光灯、红外激光器、电焊等。

红外线对机体的作用与波长有关。

红外线照射皮肤时,大部分被吸收。

长波红外线被皮肤表层吸收,而短波红外线则被较深层皮肤吸收,使血液及深部组织加热。

较强的红外线作用于皮肤,能使皮肤温度升高到40~49℃,而引起一度烧伤。

波长600~1,000毫微米的红外线可穿过颅骨,使颅骨和脑髓间的温度达到40~42℃,因而引起日射病。

红外线照射于眼睛,可以引起多种损害,如角膜吸收大剂量红外线可致热损伤,破坏角膜表皮细胞,影响视力;长期接触短波红外线还可引起白内障。

紫外线辐射的生物效应夏季是户外活动和旅游的旺季,但需要注意的是,紫外线辐射是夏季的一大隐患。

紫外线是一种电磁波辐射,它可以对人体健康造成损害。

本文将着重介绍紫外线辐射对人体和其他生物体的生物效应。

一、紫外线辐射的概念和分类紫外线是指太阳或其他光源中属于紫色、蓝色和绿色最靠近的一部分光,波长范围为100到400纳米。

根据波长,紫外线可分为三种:UV-A波长在320-400nm,UV-B波长在280-320nm,UV-C波长在100-280nm。

其中,UV-A是能够穿透大气层并在地球表面形成主要紫外线辐射的波段,UV-B在太阳光中占比较小,但是是引起人体皮肤损伤和皮肤癌的主要波段,UV-C由于大气层的吸收作用,几乎不会到达地球表面。

二、紫外线辐射对人类健康的影响1. 皮肤损伤和皮肤癌紫外线能够穿透人体皮肤表层,直接照射到真皮层和皮下组织,引起DNA的损伤和细胞凋亡。

长期暴露在紫外线下,会导致皮肤损伤,表现为晒斑、晒黑、晒伤等。

同时,过量的紫外线照射还会增加患上皮肤癌的风险。

2. 视力损伤超过人体所能承受的紫外线辐射,会对眼睛造成损害,如白内障、黄斑部病变等。

特别是在高海拔、雪地、沙漠等环境下,紫外线反射和散射会使眼睛受到更强的紫外线辐射,需注意眼部防护。

3. 免疫抑制过量的紫外线照射还会影响人体免疫系统的正常功能,使人体免疫抑制,减弱了人体自身的免疫能力,增加患上肿瘤、感染等疾病的风险。

三、紫外线辐射对其他生物的影响除人类外,紫外线辐射对其他生物体也会造成一定的生物效应。

1. 植物的影响不同波长的紫外线影响植物生长和代谢的方式不同。

紫外线-C对植物的影响可以被大气层完全吸收,UV-B波长的紫外线可以对植物的种子萌发、生长和育性产生影响,而UV-A波长的紫外线对植物主要的生长和代谢活动产生影响。

2. 动物的影响紫外线对动物也有一定的影响。

一些水生生物(如浮游动物、浅海生物)生活在海洋表层,紫外线辐射直接影响它们的光合作用。

辐射生物效应

辐射生物效应是指物质或能量在生物体内造成的不良反应。

它是指辐射对人体和其他生物体的影响,这种影响可能是直接的,也可能是间接的。

辐射生物效应可以分为有害和有益两种,其中有害效应可以分为致癌效应、突变效应和免疫系统抑制效应等。

辐射有害生物效应的主要机制是由辐射能量直接或间接诱发的化学反应,如致癌、突变等。

致癌效应是指辐射能直接或间接地诱发细胞致癌变化,从而导致肿瘤的发生。

突变效应是指辐射能量诱发的基因突变,导致生物体在某些方面的变化。

免疫系统抑制效应是指辐射能量诱发免疫系统受损,从而导致不同程度的免疫功能障碍。

辐射有益生物效应是指辐射能量可以诱发一些有益的反应。

例如,辐射可以用于治疗一些癌症,这是一种被称为放射治疗的技术。

此外,辐射还可以用于诊断疾病,如X射线成像和

核磁共振成像等。

总之,辐射生物效应是指辐射对人类和其他生物体的影响,可以分为有害和有益两种。

有害效应包括致癌效应、突变效应和免疫系统抑制效应,而有益效应则包括放射治疗和诊断疾病等。

因此,在利用辐射能源时,应该遵守有关安全措施,以防止辐射对人体和环境造成潜在的危害。

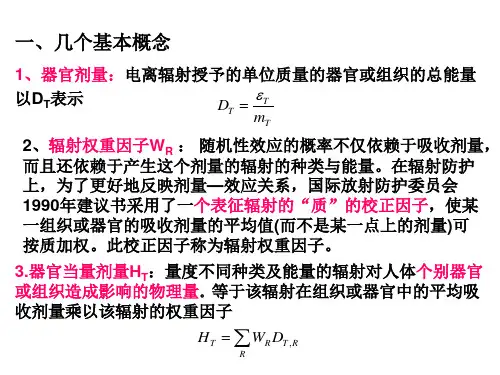

电离辐射生物效应电离辐射将能量传递给有机体引起的任何改变,统称为电离辐射生物学效应,人类的放射损伤是一种严重的病理性辐射生物效应。

一.电离辐射效应的分类电离辐射对人体作用的结果是多种多样的,一般将其分为随机性效应和确定性效应。

(一)随机性效应随机性效应是指发生几率(而不是严重程度)与照射剂量的大小相关的一类效应。

这种损害效应不存在剂量阈值,在个别细胞损伤(主要是突变)时即可出现。

因此,效应的出现表现出随机性,只是在大量重复试验和大量人群的观察下才呈现出统计学的规律性。

此类效应主要指辐射诱发癌变效应和遗传效应等。

因为在平时小剂量、低剂量率的照射条件下都有可能发生,一旦发生,目前尚难以治愈,所以它受到人们的高度重视。

目前己成为防护标准中研究的重要课题。

(二)确定性效应确定性效应是指严重程度(不是发生率)与照射剂量的大小有关的一类效应,例如照射后的白细胞减少、急性放射病、放射性白内障,放射性皮肤损伤,辐射致不孕症等均属于确定性效应。

效应的严重程度取决于细胞群中受损细胞的数量或比率,这种效应有一个明确的剂量阈值。

只要达到—定量的照射,就都会出现一定程度的损伤,其严重程度取决于所受照射剂量大小,在阈值以下不会见到有害效应。

—般说来,剂量越大,损害越严重,但当剂量降低到一定水平时,这种损伤就不会发生。

这类危害除极重度以上损伤现代医学水平难于救治外,一般都能治愈。

在防护标准中剂量限值的制定,战时核辐射及平时核事故中的应急照射,都是着重这方面的考虑。

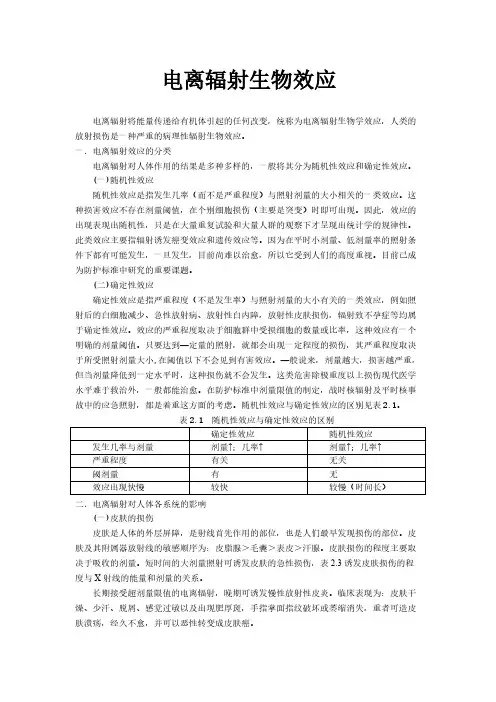

随机性效应与确定性效应的区别见表2.1。

表2.1 随机性效应与确定性效应的区别确定性效应随机性效应发生几率与剂量剂量↑;几率↑剂量↑;几率↑严重程度有关无关阈剂量有无效应出现快慢较快较慢(时间长)二.电离辐射对人体各系统的影响(一)皮肤的损伤皮肤是人体的外层屏障,是射线首先作用的部位,也是人们最早发现损伤的部位。

皮肤及其附属器放射线的敏感顺序为:皮脂腺>毛囊>表皮>汗腺。

辐射的生物学效应辐射是指电磁波或粒子在空间中传播的过程。

辐射可以分为自然辐射和人为辐射两类。

自然辐射来自地球和宇宙空间中的放射性物质,包括地壳中的放射性元素和宇宙射线。

人为辐射主要来自核能厂、医疗设备、工业过程和矿业活动等。

辐射对生物体有一定的生物学效应,这是由于辐射能量的吸收和离子化作用导致的。

辐射对生物体的生物学效应可以分为短期效应和长期效应两类。

短期效应是指在辐射暴露后短时间内出现的生理和生化变化,如辐射烧伤、恶心呕吐、血液系统损伤等。

长期效应是指在辐射暴露后较长时间内出现的慢性疾病,如白血病、癌症、遗传突变等。

辐射对生物体的主要作用机制是通过与生物体组织中的分子相互作用而产生的。

辐射的能量可以导致电离,即从原子或分子中移去电子,形成离子。

离子的产生会导致化学反应的改变,从而影响生物体内的生化过程和细胞功能。

此外,辐射还可以直接破坏DNA的结构,导致遗传物质的变异和突变。

辐射对生物体的影响与辐射剂量和辐射类型有关。

辐射剂量是衡量辐射能量吸收量的指标,单位为格雷(Gy)。

辐射剂量越高,对生物体的影响越大。

不同类型的辐射对生物体的影响也不同。

比如,阿尔法射线在空气中传播距离较短,对生物体的伤害主要局限于皮肤表面。

而伽马射线能够穿透物质,对生物体内部组织造成较大伤害。

辐射对生物体的影响还与生物体自身的特性有关。

不同种类的生物体对辐射的敏感性也不同。

比如,辐射对细菌和真核生物的影响较大,而对一些耐辐射的生物体如放射线线虫和放射线细菌的影响较小。

为了保护生物体免受辐射的伤害,人们采取了一系列的防护措施。

对于工作在辐射环境下的人员,应根据辐射剂量限值和防护标准进行个人剂量监测和防护。

同时,应加强辐射监测和事故应急救援体系的建设,及时发现和应对辐射事故。

此外,还应加强公众的辐射知识教育,提高公众对辐射的认识和防护意识。

辐射对生物体具有一定的生物学效应,包括短期效应和长期效应。

辐射的生物学效应与辐射剂量、辐射类型和生物体自身的特性有关。

辐射生物效应范畴

起

辐射生物效应是指人为产生的辐射,如放射性材料、X射线及高能粒子,经细胞或生

物体内的生物物理化学作用,对生物体的直接或间接的影响,从产生损伤到控制生物过程,有理性的影响。

内源性辐射生物效应是由于细胞内的自然发射的微能辐射,如自由基、铁离子、丙亥

醛等,以及太阳辐射紫外线的照射,引起的能量转移,从而使物质分光或释放出可以触及

生物细胞的各种有毒物质,如过氧化物、自由基等,对细胞进行毒性作用,从而引起细胞

存在缺陷或者受损,从而引起细胞死亡等。

外源性辐射生物效应是指由于人为产生的有害辐射,如放射性材料、X射线及高能粒

子射击,一般分为热效应和非热效应两类:前者是指辐射热作用产生的生物效应,如病毒、细菌等的辐照杀灭;而非热效应则指除热效应以外的辐射对有机物所产生的作用,包括诱

导和抑制过程,可以诱导突变、引发自噬、引发氧化损伤或平衡修复,同时会引起DNA、RNA、蛋白质的结构及功能的改变;过量的辐射则可引起DNA错配修复不足,特别是多肽

链水解,会造成细胞死亡。

辐射的生物效应名词解释

辐射能够指细胞、细胞类和小构成体内部分子和原子共同释放的

能量。

它可以在未经封装的状态下自由传播,并能通过物理、化学和

生物因素影响生物。

因此,当辐射与生物相互作用时,会产生一系列

的生物学效应。

辐射的生物效应是研究有关人类健康影响和这种影响的预测的最

重要的组成部分之一,它是根据暴露的水平和时间来考虑的。

暴露到

高能量辐射水平可能会导致有害的和/或持久的影响。

暴露低能量辐射

水平可能导致潜在的潜在有害影响或轻度外源性伤害。

辐射的生物效应可以在多个层面分类,从细胞水平到全身水平。

细胞水平的生物效应可以是DNA损伤,引起影响细胞的死亡或代谢的

变化。

在全身水平,辐射的生物效应包括引起疾病甚至致癌。

此外,辐射的生物效应还可以包括对动物行为的影响和影响生物

演化的影响,由于暴露于不适当的辐射水平而导致的生化或行为效应。

辐射的生物效应可能是和平时期以及处在过曝状态中活动。

长期

暴露可能会影响健康,出现癌症、免疫功能衰退以及新生儿畸形等问题。

短期暴露则可能会导致器官损伤、体力疲劳和晕眩等症状。

总而言之,辐射的生物效应是指当生物接触到高能量辐射时可能

发生的各种生物学现象。

它在多个水平上可分为细胞和个体,其可能

影响包括致癌,致病,免疫功能衰竭以及生殖不育等。

人们应该注意

限制不必要的暴露,这样可以减少辐射带来的潜在健康危害。

第四节辐射生物学效应分类和影响因素、辐射生物学效应分类机体受辐射作用时,根据照射剂量、照射方式以及效应表现的情况,在实际工作中常将生物效应分类表述(一)按照射方式分1.外照射与内照射(external and internal irradiation):辐射源由体外照射人体称外照射。

γ线、中子、X线等穿透力强的射线,外照射的生物学效应强。

放射性物质通过各途径进入机体,以其辐射能产生生物学效应者称内照射。

内照射的作用主要发生在放射性物质通过途径和沉积部位的组织器官,但其效应可波及全身。

内照射的效应以射程短、电离强的α、β射线作用主。

2.局部照射和全身照射(local and total body irradiation)当外照射的射线照射身体某一部位,引起局部细胞的反应者称局部照射。

局部照射时身体各部位的辐射敏感性依次为腹部>胸部>头部>四肢。

当全身均匀地或非均匀地受到照射而产生全身效应时称全身照射。

如照射剂量较小者为小剂量效应,如照射剂量较者(>1Gy)则发展为急性放射病。

大面积的胸腹部局部照射也可发生全身效应,甚至急性放射病。

根据照射剂量大小和不同敏感组织的反应程度,辐射所致全身损伤分为骨髓型(bone marrow type)、肠型(gastro- intestinal type)和脑型(central nervous system type)三种类型。

(二)按照射剂量率分1.急性效应(acute radiation effect):高剂量率照射,短时间内达到较大剂量,效应迅速表现。

2.慢性效应(chronic radiation effect):低剂量率长期照射,随着照射剂量增加,效应逐渐积累,经历较长时间表现出来。

(三)按效应出现时间分1.早期效应(early effect):照射后立即或小时后出现的变化。

2.远期效应(late effect):亦称远后效应。

照射后经历一段时间间隔(一般6月以上)表现出的变化。

辐射的生物效应

辐射对生物的效应是一个古老而又日益重要的话题。

辐射是指在一定范围内,通过放

射性物质或能量在物体之间传播的能量。

自然界的辐射包括太阳辐射和其他天文放射,以

及由其他源引起的地球内部和地面辐射。

辐射生物效应是指可能源自辐射暴露的生物结构和功能变化,导致明显或不明显的影响。

辐射对生物造成伤害的原理是,辐射能与生物体中的分子碰撞,导致分子结构和功能

发生变化,从而改变相关生物体的状态及其行为。

辐射能够与细胞核中的DNA分子产生碰撞,损坏DNA分子的化学结构。

如果DNA受到过强的辐射作用,细胞有可能死亡,进而导

致细胞分裂停止。

另外,辐射也会影响生物体的免疫系统,导致细胞凋亡,致病链被破坏,使机体免疫功能减弱,容易发生感染病变。

辐射对环境和人类的影响是很复杂的,特别是当辐射由典型的能量源投射到生物体中时,可能会引起严重的健康问题。

虽然人类从某种程度上已经掌握了如何控制辐射对人体

的影响,但未来任何可能的影响都必须加以认真考虑。

比如,在核电站的工作中,机械工

人和其他员工必须佩戴专业的保护服、防护面具等防护装备,以尽量减少辐射对他们的潜

在危害。

因此,减少辐射对人类健康的潜在危害,完善辐射防护系统,以及不断加强辐射

安全管理现在已经成为重要的研究课题,并且必须加以重视。

辐射的生物学效应可以划分为两大类

是的,辐射的生物学效应可以划分为两大类:直接效应和间接效应。

1. 直接效应:直接效应是指辐射能量直接与生物体内的分子或细胞结构相互作用,引起生物学效应。

这种直接效应对DNA、蛋白质和其他生物分子的化学结构产生损害,导致细胞死亡或功能障碍。

直接效应主要包括DNA单/双链断裂、细胞死亡和基因突变等。

2. 间接效应:间接效应是指辐射能量与生物体内的水分子相互作用,产生一系列次级化学反应,最终导致生物学效应。

间接效应主要通过生成自由基(如羟基自由基和超氧阴离子)来损害DNA、蛋白质和其他生物分子的化学结构。

自由基反应可

引起细胞内氧化应激,导致细胞损伤、炎症反应和增加细胞突变的风险。

这两类效应对辐射的生物学影响有着不同的机制和效果。

直接效应主要在高剂量辐射下出现,而间接效应在低剂量辐射和长期辐射暴露下更为显著。

理解辐射的生物学效应对于评估辐射风险、制定辐射防护措施以及研究核辐射生物学具有重要意义。