辐射生物学效应分类和影响因素

- 格式:doc

- 大小:52.00 KB

- 文档页数:4

第四节辐射生物学效应分类和影响因素、辐射生物学效应分类机体受辐射作用时,根据照射剂量、照射方式以及效应表现的情况,在实际工作中常将生物效应分类表述(一)按照射方式分1.外照射与内照射(extern al and intern al irradi ation):辐射源由体外照射人体称外照射。

γ线、中子、X线等穿透力强的射线,外照射的生物学效应强。

放射性物质通过各途径进入机体,以其辐射能产生生物学效应者称内照射。

内照射的作用主要发生在放射性物质通过途径和沉积部位的组织器官,但其效应可波及全身。

内照射的效应以射程短、电离强的α、β射线作用主。

2.局部照射和全身照射(localand totalbody irradi ation)当外照射的射线照射身体某一部位,引起局部细胞的反应者称局部照射。

局部照射时身体各部位的辐射敏感性依次为腹部>胸部>头部>四肢。

当全身均匀地或非均匀地受到照射而产生全身效应时称全身照射。

如照射剂量较小者为小剂量效应,如照射剂量较者(>1Gy)则发展为急性放射病。

大面积的胸腹部局部照射也可发生全身效应,甚至急性放射病。

根据照射剂量大小和不同敏感组织的反应程度,辐射所致全身损伤分为骨髓型(bone marrow type)、肠型(gastro- intest inaltype)和脑型(centra l nervou s system type)三种类型。

(二)按照射剂量率分1.急性效应(acuteradiat ion effect):高剂量率照射,短时间内达到较大剂量,效应迅速表现。

2.慢性效应(chroni c radiat ion effect):低剂量率长期照射,随着照射剂量增加,效应逐渐积累,经历较长时间表现出来。

放射生物学知识点讲解放射生物学知识点讲解一、辐射生物效应原理△(一)电离辐射的种类⒈电磁辐射:x射线、γ射线⒉粒子辐射⑴α粒子:质量大,运动慢,短距离引起较多电离。

⑵β粒子或电子:质量小,易偏转,深部组织电离作用。

⑶中子:不带电荷的粒子,高传能线密度射线。

⑷负π介子:大小介于电子和质子之间,可以带+、-或不带电。

⑸重离子:某些原子被剥去外围电子后,形成带正电荷的原子核。

(二)直接作用和间接作用1.直接作用(P52)当X射线、γ射线、带电粒子或不带电粒子在生物介质中被吸收时,射线有可能直接与细胞中的靶分子作用,使靶分子的原子电离或激发,导致一系列的后果,引起生物学变化。

2.间接作用(P52)射线通过与细胞中的非靶原子或分子(特别是水分子)作用,产生自由基,后者可以扩散一定距离达到一个关键的靶并造成靶分子损伤。

(三)辐射对生物作用的机制(P53)(四)不同类型细胞的放射敏感性(P53)⒈B-T定律:∝繁殖能力/分化程度⒉cAMP:∝1/cAMP(淋巴细胞、卵细胞)⒊间期染色体体积:∝体积⒋线粒体数量:∝1/线粒体数量(五)传能线密度与相对生物效应⒈传能线密度(linearenergytransfer,LET)传能线密度是指次级粒子径迹单位长度上的能量转换,表明物质对具有一定电荷核一定速度的带电粒子的阻止本领,也就是带电粒子传给其径迹物质上的能量。

常用用千电子伏特/微米表示(keV/μm)表示,也可用焦耳/米表示。

单位换算为:1keV/μm=1.602×10-10J/m⒉辐射生物效应与传能线密度的关系⑴射线的LET值愈大,在相同的吸收剂量下其生物效应愈大;⑵LET与电离密度成正比,高LET射线的电离密度较大,低LET射线的电离密度较小。

其中,电离密度是单位长度径迹上形成的离子数;⑶根据LET,射线可分为高LET射线和低LET射线。

低LET射线:X射线、γ射线、电子线等;高LET射线:中子、质子、α粒子、碳离子等。

第四节辐射生物学效应分类和影响因素、辐射生物学效应分类机体受辐射作用时,根据照射剂量、照射方式以及效应表现的情况,在实际工作中常将生物效应分类表述(一)按照射方式分1.外照射与内照射(external and internal irradiation):辐射源由体外照射人体称外照射。

γ线、中子、X线等穿透力强的射线,外照射的生物学效应强。

放射性物质通过各途径进入机体,以其辐射能产生生物学效应者称内照射。

内照射的作用主要发生在放射性物质通过途径和沉积部位的组织器官,但其效应可波及全身。

内照射的效应以射程短、电离强的α、β射线作用主。

2.局部照射和全身照射(local and total body irradiation)当外照射的射线照射身体某一部位,引起局部细胞的反应者称局部照射。

局部照射时身体各部位的辐射敏感性依次为腹部>胸部>头部>四肢。

当全身均匀地或非均匀地受到照射而产生全身效应时称全身照射。

如照射剂量较小者为小剂量效应,如照射剂量较者(>1Gy)则发展为急性放射病。

大面积的胸腹部局部照射也可发生全身效应,甚至急性放射病。

根据照射剂量大小和不同敏感组织的反应程度,辐射所致全身损伤分为骨髓型(bone marrow type)、肠型(gastro- intestinal type)和脑型(central nervous system type)三种类型。

(二)按照射剂量率分1.急性效应(acute radiation effect):高剂量率照射,短时间内达到较大剂量,效应迅速表现。

2.慢性效应(chronic radiation effect):低剂量率长期照射,随着照射剂量增加,效应逐渐积累,经历较长时间表现出来。

(三)按效应出现时间分1.早期效应(early effect):照射后立即或小时后出现的变化。

2.远期效应(late effect):亦称远后效应。

照射后经历一段时间间隔(一般6月以上)表现出的变化。

放射线对生物体的影响放射线作为一种高能辐射,已经被广泛应用于医学、工业、科研等领域。

同时,人们也越来越关注放射线对生物体的影响。

本文将从三个方面探讨放射线对生物体的影响:放射线的种类、放射线的生物效应和防护措施。

一、放射线的种类放射线主要包括α射线、β射线和γ射线。

α射线是由两个质子和两个中子组成的粒子,它的能量很高,但穿透力很差,只能穿透纸张这样的薄材料。

β射线是由电子或正电子组成的粒子,能量较高,可以穿透到皮肤深处或者造成内部辐射。

γ射线是由高能光子产生的,能量很高,能够穿透整个人体,对人体的危害最大。

不同种类的辐射在生物体内的影响程度也不同。

二、放射线的生物效应放射线可以对生物体造成四种不同的生物效应:热效应、电离作用、辐射效应和遗传效应。

其中,电离作用最为显著。

放射线的电离作用能够导致生物体中的化学键断裂,影响细胞的组成和代谢,甚至会对细胞的遗传物质DNA造成破坏。

辐射效应则主要表现为组织的损伤和坏死,对组织和器官的功能造成不同程度的影响。

遗传效应则表现为生殖细胞的突变,影响后代的遗传特征。

三、防护措施为了最大程度地避免放射线对生物体的危害,人们开发出了多种防护措施。

第一种是间接防护,通过限制放射源和放射线的时间、距离和照射剂量来降低危害。

第二种是直接防护,用具有吸收能力的材料来遮挡和屏蔽放射线,如混凝土、铅板等。

第三种是个人防护,穿戴适当的防护装备,如手套、防护服等。

总之,放射线对生物体的影响是十分复杂的,不同种类的放射线和摄入的剂量都会对生物体造成不同的危害。

因此,我们应该尽可能地遵守相关规定,采取科学的防护措施,减少放射线对人体健康的影响。

同时,也需要加强科学研究,为更好地保护人类健康提供更好的保障。

辐射生物效应

辐射生物效应是指物质或能量在生物体内造成的不良反应。

它是指辐射对人体和其他生物体的影响,这种影响可能是直接的,也可能是间接的。

辐射生物效应可以分为有害和有益两种,其中有害效应可以分为致癌效应、突变效应和免疫系统抑制效应等。

辐射有害生物效应的主要机制是由辐射能量直接或间接诱发的化学反应,如致癌、突变等。

致癌效应是指辐射能直接或间接地诱发细胞致癌变化,从而导致肿瘤的发生。

突变效应是指辐射能量诱发的基因突变,导致生物体在某些方面的变化。

免疫系统抑制效应是指辐射能量诱发免疫系统受损,从而导致不同程度的免疫功能障碍。

辐射有益生物效应是指辐射能量可以诱发一些有益的反应。

例如,辐射可以用于治疗一些癌症,这是一种被称为放射治疗的技术。

此外,辐射还可以用于诊断疾病,如X射线成像和

核磁共振成像等。

总之,辐射生物效应是指辐射对人类和其他生物体的影响,可以分为有害和有益两种。

有害效应包括致癌效应、突变效应和免疫系统抑制效应,而有益效应则包括放射治疗和诊断疾病等。

因此,在利用辐射能源时,应该遵守有关安全措施,以防止辐射对人体和环境造成潜在的危害。

1.辐射有哪些化学效应及生物学效应答:化学效应:1.水分子:水分子对辐射很敏感,当它接受了射线的能量后,水分子首先被激活,然后由激活了的水分子和食品中的其他成分发生反应。

2.蛋白质:射线照射到食品蛋白质分子,很容易使它的二硫键、氢键、盐键、醚键断裂,破坏蛋白质分子的三级、二级结构,改变物理性质。

3.脂肪:辐射对脂类所产生的影响可分为三个方面:理化性质的变化;受辐射感应而发生自动氧化;发生非自动氧化性的辐射分解。

4.碳水化合物:一般来说相当稳定,只有大剂量照射下才引起氧化和分解。

在食品辐射保藏的剂量下,所引起的物质性质变化极小。

5.维生素:水溶性维生素中以VC的辐射敏感性最强,其他水溶性如VB1,VB2,泛酸,VB6,叶酸也较敏感,VB5(烟酸)对辐射很不敏感,较稳定。

脂溶性维生素对辐射均很敏感,尤其是VE,VK更敏感生物学效应:1.微生物微生物接受辐射后细胞内DNA受损,即DNA分子碱基发生分解或氢键断裂等。

由于DNA分子本身受到损伤而致使细胞死亡或细胞内膜受损膜内由蛋白质和脂肪(磷脂),这些分子的断裂,造成细胞膜泄露,酶释放出来,酶功能紊乱,干扰微生物代谢,使新陈代谢中断,从而使微生物死亡;当水分子被激活和电离后,成为游离基,起氧化还原反应作用,这些激活的水分子就与微生物内的生理活性物质相互作用,而使细胞生理机能受到影响。

2.酶没大部分由蛋白质构成,所以与其原理相似3.病毒用γ-射线照射有助于杀死病毒。

4.真菌酵母与霉菌对辐射的敏感性与无芽孢细菌相同。

霉菌会造成新鲜果蔬的大量腐败,用2kGy左右的辐射剂量即可抑制其发展。

酵母可使果汁及水果制品腐败,可用热处理与低剂量辐射结合的办法杀灭。

5.昆虫辐射对昆虫的效应是与其组成细胞的效应密切相关的。

对于昆虫细胞来说,辐射敏感性与它们的生殖活性成正比,与它们的分化程度成反比。

辐射对昆虫总的损伤作用是致死,“击倒”(貌似死亡,随后恢复),寿命缩短,推迟换羽,不育,减少卵的孵化,延迟发育,减少进食量和抑制呼吸。

电离辐射生物效应电离辐射将能量传递给有机体引起的任何改变,统称为电离辐射生物学效应,人类的放射损伤是一种严重的病理性辐射生物效应。

一.电离辐射效应的分类电离辐射对人体作用的结果是多种多样的,一般将其分为随机性效应和确定性效应。

(一)随机性效应随机性效应是指发生几率(而不是严重程度)与照射剂量的大小相关的一类效应。

这种损害效应不存在剂量阈值,在个别细胞损伤(主要是突变)时即可出现。

因此,效应的出现表现出随机性,只是在大量重复试验和大量人群的观察下才呈现出统计学的规律性。

此类效应主要指辐射诱发癌变效应和遗传效应等。

因为在平时小剂量、低剂量率的照射条件下都有可能发生,一旦发生,目前尚难以治愈,所以它受到人们的高度重视。

目前己成为防护标准中研究的重要课题。

(二)确定性效应确定性效应是指严重程度(不是发生率)与照射剂量的大小有关的一类效应,例如照射后的白细胞减少、急性放射病、放射性白内障,放射性皮肤损伤,辐射致不孕症等均属于确定性效应。

效应的严重程度取决于细胞群中受损细胞的数量或比率,这种效应有一个明确的剂量阈值。

只要达到—定量的照射,就都会出现一定程度的损伤,其严重程度取决于所受照射剂量大小,在阈值以下不会见到有害效应。

—般说来,剂量越大,损害越严重,但当剂量降低到一定水平时,这种损伤就不会发生。

这类危害除极重度以上损伤现代医学水平难于救治外,一般都能治愈。

在防护标准中剂量限值的制定,战时核辐射及平时核事故中的应急照射,都是着重这方面的考虑。

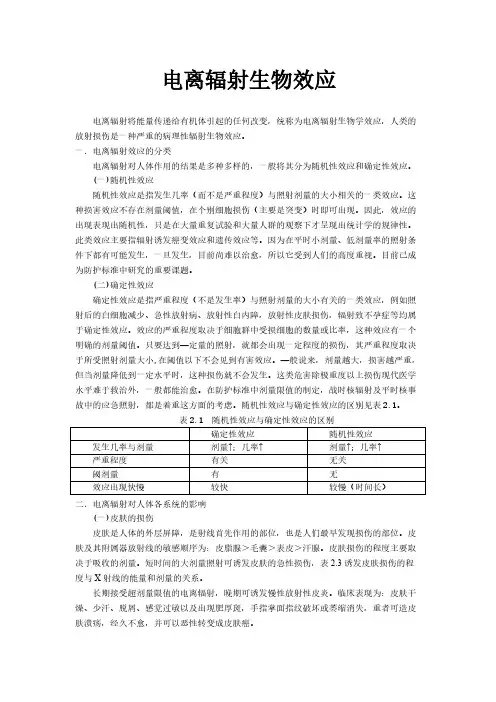

随机性效应与确定性效应的区别见表2.1。

表2.1 随机性效应与确定性效应的区别确定性效应随机性效应发生几率与剂量剂量↑;几率↑剂量↑;几率↑严重程度有关无关阈剂量有无效应出现快慢较快较慢(时间长)二.电离辐射对人体各系统的影响(一)皮肤的损伤皮肤是人体的外层屏障,是射线首先作用的部位,也是人们最早发现损伤的部位。

皮肤及其附属器放射线的敏感顺序为:皮脂腺>毛囊>表皮>汗腺。

辐射生物学效应

辐射生物学效应是指当生物体暴露于辐射源时,辐射对生物体产生的各种影响。

这些影响可以是紧急短期的(急性效应)或长期的(慢性效应)。

急性效应包括:辐射疾病,如急性放射病;组织损伤,如皮肤灼伤、放射性肺炎等;DNA和细胞结构的直接破坏,导致突变和细胞死亡。

慢性效应是长期暴露于低剂量辐射的结果。

慢性效应可能不会立即引起明显的健康问题,但长期积累的辐射损伤可能导致细胞突变、癌症、不良生殖效果等。

辐射生物学效应的严重程度取决于辐射剂量、辐射源的性质和生物体的敏感性。

不同的辐射源产生不同类型和能量的辐射,有些辐射对生物体的影响更大。

同时,不同的生物体对辐射的敏感性也各异,某些生物体可能对辐射更为敏感,而其他生物体则更为抵抗。

辐射生物学效应研究的目的是为了评估辐射对人类和环境的潜在损害,并制定相应的安全标准和措施来减少辐射的风险。

辐射的生物效应名词解释

辐射能够指细胞、细胞类和小构成体内部分子和原子共同释放的

能量。

它可以在未经封装的状态下自由传播,并能通过物理、化学和

生物因素影响生物。

因此,当辐射与生物相互作用时,会产生一系列

的生物学效应。

辐射的生物效应是研究有关人类健康影响和这种影响的预测的最

重要的组成部分之一,它是根据暴露的水平和时间来考虑的。

暴露到

高能量辐射水平可能会导致有害的和/或持久的影响。

暴露低能量辐射

水平可能导致潜在的潜在有害影响或轻度外源性伤害。

辐射的生物效应可以在多个层面分类,从细胞水平到全身水平。

细胞水平的生物效应可以是DNA损伤,引起影响细胞的死亡或代谢的

变化。

在全身水平,辐射的生物效应包括引起疾病甚至致癌。

此外,辐射的生物效应还可以包括对动物行为的影响和影响生物

演化的影响,由于暴露于不适当的辐射水平而导致的生化或行为效应。

辐射的生物效应可能是和平时期以及处在过曝状态中活动。

长期

暴露可能会影响健康,出现癌症、免疫功能衰退以及新生儿畸形等问题。

短期暴露则可能会导致器官损伤、体力疲劳和晕眩等症状。

总而言之,辐射的生物效应是指当生物接触到高能量辐射时可能

发生的各种生物学现象。

它在多个水平上可分为细胞和个体,其可能

影响包括致癌,致病,免疫功能衰竭以及生殖不育等。

人们应该注意

限制不必要的暴露,这样可以减少辐射带来的潜在健康危害。

辐射生物学效应分类

1. 急性辐射效应呀,就好比被雷突然劈了一下!比如说有人突然遭受了大量的辐射照射,哇,那可能很快就会出现各种严重的症状呢,像呕吐、脱发啊。

难道你还觉得这不吓人吗?

2. 慢性辐射效应呢,就像温水煮青蛙!比如说长期在有低剂量辐射的环境中工作的人,时间长了,身体也会慢慢出现问题啊,这多危险呀!你能想象到这样的后果吗?

3. 躯体辐射效应,哎呀,这可是直接体现在身体上的呀!就像放疗对肿瘤病人的影响,身体会有各种不适反应呢,这多明显啊。

你说这影响大不大呀?

4. 遗传辐射效应,这可不得了,简直是会影响子孙后代呀!比如受辐射的人的基因可能发生变化,然后遗传给后代,这不是给下一代带来麻烦吗?你想想是不是很严重啊?

5. 确定性效应,这就像箭在弦上呀!一旦达到那个剂量阈值,必然会出现相应的后果,比如皮肤的损伤,确定性很强吧!你不会觉得这不可怕吧?

6. 随机性效应,这就像是买彩票,不知道什么时候就中了!像诱发癌症啥的,不确定什么时候发生,但又有可能发生,多让人忐忑呀!你难道不担心吗?

7. 组织辐射效应,这不就跟每个部位都有它的脾气一样嘛!不同组织对辐射的反应都不一样呢,肝脏、心脏啥的都有各自的特点。

这多奇妙呀!

8. 细胞辐射效应,细胞多小呀,但辐射对它的影响可不。

辐射的生物学效应可以划分为两大类

是的,辐射的生物学效应可以划分为两大类:直接效应和间接效应。

1. 直接效应:直接效应是指辐射能量直接与生物体内的分子或细胞结构相互作用,引起生物学效应。

这种直接效应对DNA、蛋白质和其他生物分子的化学结构产生损害,导致细胞死亡或功能障碍。

直接效应主要包括DNA单/双链断裂、细胞死亡和基因突变等。

2. 间接效应:间接效应是指辐射能量与生物体内的水分子相互作用,产生一系列次级化学反应,最终导致生物学效应。

间接效应主要通过生成自由基(如羟基自由基和超氧阴离子)来损害DNA、蛋白质和其他生物分子的化学结构。

自由基反应可

引起细胞内氧化应激,导致细胞损伤、炎症反应和增加细胞突变的风险。

这两类效应对辐射的生物学影响有着不同的机制和效果。

直接效应主要在高剂量辐射下出现,而间接效应在低剂量辐射和长期辐射暴露下更为显著。

理解辐射的生物学效应对于评估辐射风险、制定辐射防护措施以及研究核辐射生物学具有重要意义。

辐射生物学中的细胞辐射效应研究细胞辐射效应是辐射生物学中的一个重要研究领域,其研究对象是细胞对辐射的反应和损伤过程。

细胞辐射效应研究的重要性在于,能够提供有效的辐射安全标准和防护措施,同时也可为癌症治疗提供理论依据和治疗策略。

本文将就细胞辐射效应方面的研究进展、分子机制和影响因素做简要综述。

细胞辐射效应的研究进展及挑战在辐射实验中,不同类型的辐射对细胞的影响存在显著差别。

目前已知的辐射类型包括电离辐射和非电离辐射。

电离辐射由带电粒子和电磁波组成,如常见的X射线、γ射线等。

非电离辐射包括紫外线、可见光、红外线等。

根据辐射的强度和时间,细胞受到的辐射剂量也会不同。

细胞受到辐射后,会出现一系列生物学反应和细胞损伤,造成一定的辐射效应。

这些效应可以分为急性效应和慢性效应。

急性效应包括细胞死亡、DNA断裂、染色体畸变等,发生时间短,常见于高剂量的辐射,如超过5Gy的剂量。

慢性效应主要表现为DNA损伤和基因突变等,发生时间长,常见于较低剂量的辐射。

近年来,有关细胞辐射效应研究的进展主要有以下几方面:1. 辐射致DNA单链损伤和双链断裂方面的研究DNA受到辐射后,会发生单链和双链断裂等损伤。

DNA修复途径、不同辐射剂量对DNA损伤的影响等方面的研究,对辐射安全标准和癌症治疗等方面都具有重要意义。

2. 细胞对辐射的生物学反应方面的研究辐射会引起细胞生物学反应的改变,如自噬、凋亡、增殖等。

这些反应对细胞的生长、发育和死亡等过程具有重要影响,因此研究细胞生物学反应的变化,能深入了解细胞在受到辐射后产生的变化及其机制。

不过,辐射生物学研究在实践中仍面临一些挑战。

首先,辐射剂量的测量、辐射对细胞的不同影响等方面还需要更为深入的研究。

其次,研究中的一些误差和难以复现的实验结果,也限制了研究的深入。

要克服这些挑战,需要采用更加准确的检测和测量手段,同时开展合理的实验设计和数据分析。

细胞辐射效应的分子机制细胞对电离辐射的反应机制十分复杂,已有研究表明,多种生物学分子和过程参与了这一过程。

第四节辐射生物学效应分类和影响因素

、辐射生物学效应分类

机体受辐射作用时,根据照射剂量、照射方式以及效应表现的情况,在实际工作中常将生物效应分类表述

(一)按照射方式分

1.外照射与内照射(external and internal irradiation):辐射源由体外照射人体称外照射。

γ线、中子、X线等穿透力强的射线,外照射的生物学效应强。

放射性物质通过各

途径进入机体,以其辐射能产生生物学效应者称内照射。

内照射的作用主要发生在放射性物质通过途径和沉积部位的组织器官,但其效应可波及全身。

内照射的效应以射程短、电离强的α、β射线作用主。

2.局部照射和全身照射(local and total body irradiation)

当外照射的射线照射身体某一部位,引起局部细胞的反应者称局部照射。

局部照射时身体各部位的辐射敏感性依次为腹部>胸部>头部>四肢。

当全身均匀地或非均匀地受到照射而产生全身效应时称全身照射。

如照射剂量较小者为小剂量效应,如照射剂量较者(>1Gy)则发展为急性放射病。

大面积的胸腹部局部照射也可发生全身效应,甚至急性放射病。

根据照射剂量大小和不同敏感组织的反应程度,辐射所致全身损伤分为骨髓型(bone marrow type)、肠型(gastro- intestinal type)和脑型(central nervous system type)三种类型。

(二)按照射剂量率分

1.急性效应(acute radiation effect):高剂量率照射,短时间内达到较大剂量,效应迅速表现。

2.慢性效应(chronic radiation effect):低剂量率长期照射,随着照射剂量增加,效应逐渐积累,经历较长时间表现出来。

(三)按效应出现时间分

1.早期效应(early effect):照射后立即或小时后出现的变化。

2.远期效应(late effect):亦称远后效应。

照射后经历一段时间间隔(一般6月以上)表现出的变化。

(四)按效应表现的个体分

1.躯体效应(somatic effect):受照射个体本身所发生的各种效应。

2.遗传效应(genetic effect):受照射个体生殖细胞突变,而在子代表现出的效应。

(五)按效应的发生和照射剂量的关系分

1.确定性效应(deterministic effect):旧称非随机性效应(nonstochastic effect)。

指效应的严重程度(不是发生率)与照射剂量的大小有关,效应的严重程度取决于细胞群中受损细胞的数量或百分率。

此种效应存在阈剂量。

照射后的白细胞减少、白内障、皮肤红斑脱毛等均属于确定性效应。

2.随机性效应(stochastic effect):指效应的发生率(不是严重程度)与照射剂量的大小有关,种效应在个别细胞损伤(主要是突变)时即可出现。

不存在阈剂量。

遗传效应和辐射诱发癌变等属于随机性效应。

二、影响辐射生物学效应的因素

(一)辐射因素

1.辐射类型:高LET辐射在组织内能量分布密集,生物学效应相对较强。

故在一定范围内,LET愈高,RBE愈大。

2.剂量和剂量率:照射剂量大小是决定辐射生物效应强弱的首要因素,剂量越大,效应越强。

但有些生物学效应当剂量增大到一定程度后,效应不再增强。

另外,在一定剂量范围内,同等剂量照射时,剂量率高者效应强。

3.照射方式:同等剂量照射,一次照射(single dose)比分次照射(fractionated dose)效应强;同样,全身照射比局部照射效应强。

(二)机体因素

1.种系差异:一般说,生物进化程度愈高,辐射敏感性愈高。

2.性别:育龄雌性个体的辐射耐受性稍大于雄性。

这与体内性激素含量差异有关。

3.年龄:幼年和老年的辐射敏感性高于壮年。

4.生理状态:机体处于过热、过冷、过劳和饥饿等状态时,对辐射的耐受性亦降低。

5.健康状况:身体虚弱和慢性病患者,或合并外伤时对辐射的耐受性亦降低。

(三)介质因素

细胞的培养体系中或机体体液中在照含有辐射防护剂(radioprotectant),如含SH基的化合物可减轻自由基反应,促进损伤生物分子修复,能减弱生物效应,反之,如含有辐射增敏剂(radiosensitizer),如亲电子和拟氧化合物能增强自由基化学反应,阻止损伤分子和细胞修复,能提高辐射效应。

目前,防护剂和增敏剂在临床放射治疗中都有应用,前者为保护正常组织,后者为提高放疗效果。

(徐建人)

延伸阅读:

•第五章小剂量外照射的生物效应与电离辐射的远期效应-

-第一节小剂量外照射的生物效应

第五章小剂量外照射的生物效应与电离辐射的远期效应第一节小剂量外照射的生物效应一、小剂量外照射的概念小剂量外照射包括两个方面的含义:①一次受到较小剂量的照射。

它可以是一次或在数天内多次受到小剂量的照射。

例如事故性照射或应急照射;②长期受到低剂量率的慢性照射。

这是指受到当量的剂量限值范围内的照射。

例如放射工作者的职业性照射、医疗诊断照射及环境污染照射等。

目前国际上对小剂量的定义及其剂量范围尚无统一明确的规定。

根据辐射事故统计资料分析,大部分人员受照的剂量都低于1Gy,其中又以0.5Gy 以下者占多数。

同时,能引起轻度放射病的剂量通常为1Gy左右,因此,本节着重讨论一次剂量低于1Gy的外照射或长期接受... >> 详细

•放射治疗对骨损伤的研究进展

关于儿童癌患者处理中放射治疗对骨的矿物质含量影响,可用的报道十分有限。

骨质减少,发生率的差异在8%~23%之间,但混入的因素是化学治疗和预防性颅盖骨照射的作用。

影响骨萎缩的若干因素还不能明确地认定发生大剂量局部放疗的成年癌患者。

对病人组织的病理学观察表明,在骨质减少的发展中,血管改变起了作用,虽然还有不肯定的成骨细胞丧失的影响。

动物实验中观察到骨血流减少存在明显的照射剂量与效应关系。

单剂量20Gy的照射,骨矿物质含量的改变便可出现。

不过,这只在照射后晚期(30周左右)。

这些变化和骨长度之间关系尚不清楚。

胸部癌症病人的剂量分割放疗,引起肋骨骨折的资料提示α/β比值范围是1.8~2.8Gy,近似于... >>

低剂量辐射作用于生物体可以引起与大剂量辐射不同的特殊的的生物学效应.其中兴奋性效应与适应性反应是最(略)性效应表现为接受低剂量辐射以后细胞增殖加快,机体免疫力提高等.适应性反应可以使细胞或机体对随后接触的高剂量辐射产生一定的适应,减轻受到的损伤.既往的研究表明这些生物学效应在很多正常的细胞出现,但在造血系统尤其是骨髓间充质干细胞中的研究还未深入.本研(略)剂量辐射对骨髓间充质干细胞的生物学效应,并从信号转导通路的角度对其机制进行探讨. 本实验首先从大鼠骨髓分离并扩增了骨髓间充质干细胞并利用其表面标志特征和多向分化潜能等生物学特性进行了鉴定.(略)在低剂量辐射的诱导下出(略)应和适应性反应.并应用多种实验技术手段在蛋白水平研究了兴奋性效应和适应性反应的机制.证实兴奋性效应与MAPK/ERK、PI3K/AKT信号转导通路的激活引起细胞周期调控有着密切的关系.适应性反应与ATM磷酸化后引起的DNA损伤(略). 骨髓造血干细胞的分离纯化和扩增.选用全骨髓培养法,在原代培养开始24-36小时首次换液从骨髓中将间充质干细胞分离培养,细胞贴壁生长良好,呈成纤维细胞状,鱼群样或旋涡状...。