本章知识点清末预备立宪的内容和实质钦定宪法大纲-和十九信

- 格式:ppt

- 大小:574.00 KB

- 文档页数:23

清末“预备立宪”运动评析文章对清末的“预备立宪”进行了评析。

认为,在列强的打击下,清政府为挽救自身危亡,自上而下地发动了一场“预备立宪”运动。

这场运动首先从改革官制以为立宪基础开始,发展到把政府权力纳入制度化轨道的《钦定宪法大纲》的颁布,宣布设立资政院与咨议局;进而,正式出台了《重大信条十九条》等步步推进的三个阶段。

但缓慢地立宪已无法适应蓬勃发展的革命形势,这场持续七年时间的“预备立宪”运动以最终失败而告终。

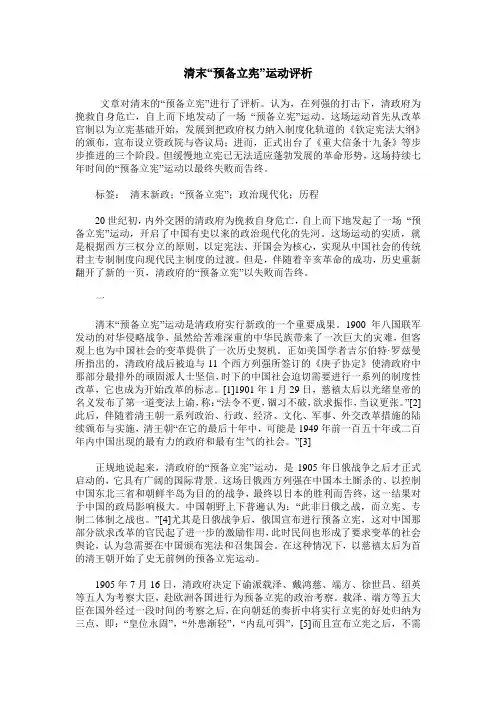

标签:清末新政;“预备立宪”;政治现代化;历程20世纪初,内外交困的清政府为挽救自身危亡,自上而下地发起了一场“预备立宪”运动,开启了中国有史以来的政治现代化的先河。

这场运动的实质,就是根据西方三权分立的原则,以定宪法、开国会为核心,实现从中国社会的传统君主专制制度向现代民主制度的过渡。

但是,伴随着辛亥革命的成功,历史重新翻开了新的一页,清政府的“预备立宪”以失败而告终。

一清末“预备立宪”运动是清政府实行新政的一个重要成果。

1900年八国联军发动的对华侵略战争,虽然给苦难深重的中华民族带来了一次巨大的灾难,但客观上也为中国社会的变革提供了一次历史契机。

正如美国学者吉尔伯特·罗兹曼所指出的,清政府战后被迫与11个西方列强所签订的《庚子协定》使清政府中那部分最排外的顽固派人士坚信,时下的中国社会迫切需要进行一系列的制度性改革,它也成为开始改革的标志。

[1]1901年1月29日,慈禧太后以光绪皇帝的名义发布了第一道变法上谕,称:“法令不更,锢习不破,欲求振作,当议更张。

”[2]此后,伴随着清王朝一系列政治、行政、经济、文化、军事、外交改革措施的陆续颁布与实施,清王朝“在它的最后十年中,可能是1949年前一百五十年或二百年内中国出现的最有力的政府和最有生气的社会。

”[3]正规地说起来,清政府的“预备立宪”运动,是1905年日俄战争之后才正式启动的,它具有广阔的国际背景。

这场日俄西方列强在中国本土厮杀的、以控制中国东北三省和朝鲜半岛为目的的战争,最终以日本的胜利而告终,这一结果对于中国的政局影响极大。

清末预备立宪与修律活动的背景、内容及评价背景:1902年3月,一度被八国联军赶到西安刚刚回北京的慈禧太后发布了一道修律上谕,不得不承认“今昔情势不同”,祖传的《大清律例》也难以“推行尽善”了,要考察“各国通行”的法律来修订满清旧有的法律。

任命沈家本、伍廷芳为修律大臣,并于1903年设立修订法律馆,负责拟订奉旨交议的各项法律与各专门法典,删订旧有的法例与各项章程。

促使西太后决定修律的直接原因,是1902年英、日、美、葡四国分别与清廷签订商约时,四国曾虚伪许诺,在清政府改良司法现状后,可以在适当时候放弃领事裁判权。

此时,慈禧对仿行宪政问题的可能性尚未予以考虑。

从1905年起清统治者开始打出“仿行宪政”的旗号,要实行君主立宪制。

紧接着,慈禧于1905年7月,特派镇国公载泽、端方等五大臣出洋考察各国宪政,以期有所参照。

1906年9月,慈禧颁发预备立宪上谕,宣布:“时处今日,惟有及时详晰甄核,仿行宪政。

大权统于朝廷,庶政公诸舆论,以立国家万年有道之基”。

但又借口“规制未备,民智未开”,“不能操切从事,徒饰空文,”须要“次第更新,……以预备立宪之基础”因此立宪之期,“侯数年后,……查看情形,……再行宣布天下。

”这段话虽日借口,但却透露出几分“认真”之意。

内容:清末,1905-1911年间,以预备立宪和修订法律为标志,中国两千多年传统的封建专制主主义政治、法律制度发生了根本性变化。

行将就木的清王朝在气息奄奄、回光返照之时,终于被迫做出了这一艰难的、无可奈何的历史性选择,迈出了历史性的一步。

1906年,清政府设立考察政治馆,次年改建为宪政编查馆,作为预备立宪的办事机构,此后,进行了一些预备立宪活动。

比如,设立谘议局和筹建资政院。

谘议局作为各省的议事机构,其权限是讨论本省应兴应革事宜,讨论本省的预决算、税收、公债以及单行章程规则的增删和修改,选举资政院议员,申复资政院或督抚的咨询等。

资政院于1907年开始筹建,它的宗旨是“取决公论,预立上下议院基础”。

第十三章晚清的法律制度1.试述晚清预备立宪的背景?答:预备立宪——指清朝政府在1906年以后推行的一场以预备“仿行宪政“为各的政治活动。

背景:(1)国际上《辛丑条约》后,列强要求清政府改革政治体制,完善法律和司法制度;(2)国内中国民族资产阶级要求尽快改革政治体制,建立更有利于资本主义快速发展的国内环境,分享清朝政府的部分权力,新兴的资产阶级立宪派是他们的代言人;(3)以孙中山为首的资产阶级革命派力量汇聚,成立了中国历史上第一个资产阶级政党—同盟会,提出“驱除靼虏,恢复中华,建立民国,平均地权”的口号,有计划有组织的在全国各地发动了一系列推翻清经济的武装起义,对清经济形成极大的威胁;(4)20世纪初,国内民众因不满清政府统治而自发地起来斗争的形势也越来越高涨,1904年日俄在中国领土上爆发了一场战争成为清廷预备立宪的直接导火线。

1905年底清派以载泽为首的五大臣出洋考察各国宪政。

载泽提出实行立宪政体的三大好处:A皇位永固:政府可更替,皇室和君主可世代延续:B外患渐轻:列强对中国的歧视态度会改变;C内乱可弭:立宪派与朝廷目标一致,内乱瓦解。

还建议以德国、日本的宪政模式为学习榜样。

1906年将考察政治馆改为宪政编查馆,直属军机处,作为立宪专门机构,负责办理宪政,编制法律,统计政要。

预备立宪次第展开。

2.试述晚清预备立宪的主要活动?答:一、官制改革:预备立宪始于官制改革。

先后公布了《资政院院章》《谘议局章程》《钦定宪法大纳》。

官制改革的原则是仿照西方三权分立的原则,使立法、行政、司法三权并峙,各有专属,相辅而行。

具体资政院掌立法,行政各部掌行政,大理院主审判而法部行监督。

在推进官制改革的同时,清还颁布了一系列与之配套的法律法规,以调整行政法律关系,规范行政行为:《内阁官制》《学部官制》《法部官制》《民政部官制》《陆军部管制》《农工商部职掌事宜》《度支部职掌员缺章程》《商部开办章程》《州县改选章程》《外官考验章程》等。

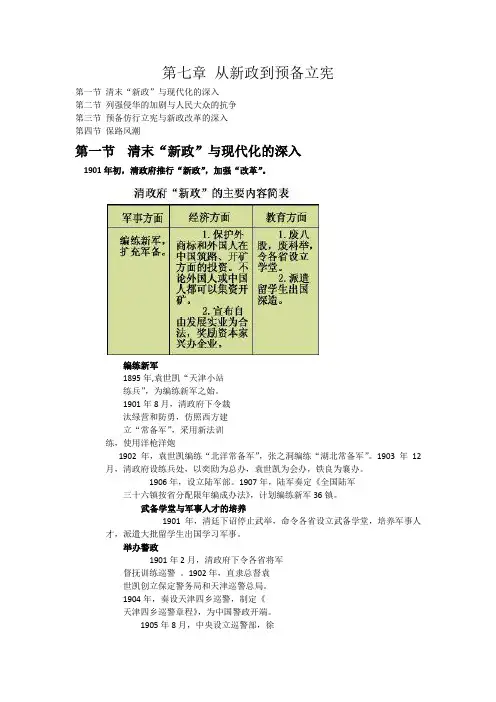

第七章从新政到预备立宪第一节清末“新政”与现代化的深入第二节列强侵华的加剧与人民大众的抗争第三节预备仿行立宪与新政改革的深入第四节保路风潮第一节清末“新政”与现代化的深入1901年初,清政府推行“新政”,加强“改革”。

编练新军1895年,袁世凯“天津小站练兵”,为编练新军之始。

1901年8月,清政府下令裁汰绿营和防勇,仿照西方建立“常备军”,采用新法训练,使用洋枪洋炮1902年,袁世凯编练“北洋常备军”,张之洞编练“湖北常备军”。

1903年12月,清政府设练兵处,以奕劻为总办,袁世凯为会办,铁良为襄办。

1906年,设立陆军部。

1907年,陆军奏定《全国陆军三十六镇按省分配限年编成办法》,计划编练新军36镇。

武备学堂与军事人才的培养1901年,清廷下诏停止武举,命令各省设立武备学堂,培养军事人才,派遣大批留学生出国学习军事。

举办警政1901年2月,清政府下令各省将军督抚训练巡警。

1902年,直隶总督袁世凯创立保定警务局和天津巡警总局。

1904年,奏设天津四乡巡警,制定《天津四乡巡警章程》,为中国警政开端。

1905年8月,中央设立巡警部,徐世昌任尚书,毓郎任左侍郎,赵秉钧任右侍郎,管理京城内外工巡事务和各省巡警。

教育改革废科举、兴学堂、遣留学等是教育改革的重要内容。

1902年,颁布“壬寅学制”。

1903年,颁布“癸卯学制”,中国近代教育体制确立。

1905年,停止科举制。

1905年9月,直隶总督袁世凯、盛京将军赵尔巽、两湖总督张之洞、两江总督周馥、两广总督岑春煊、湖南巡抚端方会奏请废科举:“就目前而论,纵使科举立停,学堂遍设,亦必须十数年后,人才始盛。

如再迟至十年,甫停科举,学堂有迁延之势,人才非急切可成,又必须二十余年后,始得多士之用。

强邻环伺,岂能我待?”“且设立学堂者,并非专为储才,乃以开通民智为主,使人人获有普及之教育,且有普通之知能,上能效忠于国,下得自谋其生。

其才高者,固足以佐治理,次者亦不失为合格之国民,兵农工商,各完其义务而分任其事业,妇人孺子,亦不使逸处而兴教于家庭。

谈如何全面理解清末新政和预备立宪谈如何全面理解清末新政和预备立宪如何理解清末新政一、背景:八国联军侵华后,清政府屈辱的签订了《辛丑条约》,使得帝国主义列强在中国争夺加剧,名义上中国还是保持统一独立,而实际上已经成为列强共管的半殖民地国家,而清政府则成为列强在华共管的有利工具,中国社会危机进一步加深,民族矛盾、阶级矛盾被进一步激化,为了满足帝国主义在华共管的需要,缓和民族、阶级矛盾,笼络人心,1901年清政府推行“新政”。

二、过程:1901年1月慈禧太后在西安发布“预约变法”上谕,4月设立“督办政务处”,任命奕劻、李鸿章等6人为政务大臣,5月增补张之洞、刘一坤等3人为参赞,全权负责新政各项事宜,但新政的各项主张和推广实施权力仍集中在慈禧太后一人手中,7-8月间,两江总督刘一坤和湖广总督张之洞联名上奏三折,提出一系列改革措施,得到慈禧太后称赞,便以此二人主张制定新政措施蓝本。

之后在1901-1905年陆续颁布新政措施30余项。

三、措施:(1)政治:减冗衙,修刑律。

1901年7月将总理衙门改为外务省,位列六部之首;撤湖北、云南、广东三省巡抚、詹事府、通政司、太仆寺、太常寺、光禄寺、鸿胪寺等,停止捐纳实官,整顿吏治。

1902年令沈家本、伍廷芳参酌各国法律,修订刑律,此二人对《大清律例》进行大规模修改,废除如凌迟等一系列酷刑。

(2)经济上:重工商,振农业。

1903年成立商部,管理工、矿、交通等企业;设立商会,兴修水利,清查田亩,颁布《商律》对兴办实业有贡献者进行奖励,设立农务学堂、农事试验场,1903年7月设立银钱总厂。

(3)军事方面:改军制,扩新军。

1903年设练兵处,总管全国练兵,全国各省设立督练公所,淘汰绿营和防勇,编练新军;同时,设立巡警部,举办警政。

而编练新军也成为清政府“新政”核心内容。

(4)文化方面:废科举,建学堂,兴留学。

清政府将同文馆并入京师大学堂,同时颁布新学制,命令各省办大学堂、府设立中学堂、县设立小学堂。