通信原理第11章差错控制编码

- 格式:ppt

- 大小:693.50 KB

- 文档页数:92

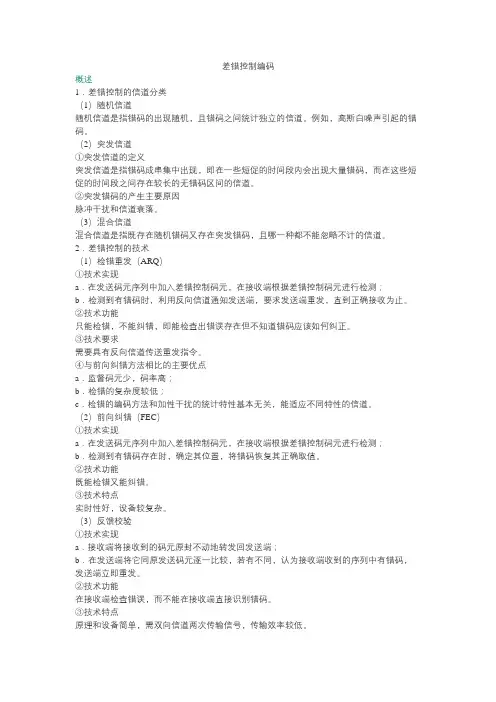

差错控制编码概述1.差错控制的信道分类(1)随机信道随机信道是指错码的出现随机,且错码之间统计独立的信道。

例如,高斯白噪声引起的错码。

(2)突发信道①突发信道的定义突发信道是指错码成串集中出现,即在一些短促的时间段内会出现大量错码,而在这些短促的时间段之间存在较长的无错码区间的信道。

②突发错码的产生主要原因脉冲干扰和信道衰落。

(3)混合信道混合信道是指既存在随机错码又存在突发错码,且哪一种都不能忽略不计的信道。

2.差错控制的技术(1)检错重发(ARQ)①技术实现a.在发送码元序列中加入差错控制码元,在接收端根据差错控制码元进行检测;b.检测到有错码时,利用反向信道通知发送端,要求发送端重发,直到正确接收为止。

②技术功能只能检错,不能纠错,即能检查出错误存在但不知道错码应该如何纠正。

③技术要求需要具有反向信道传送重发指令。

④与前向纠错方法相比的主要优点a.监督码元少,码率高;b.检错的复杂度较低;c.检错的编码方法和加性干扰的统计特性基本无关,能适应不同特性的信道。

(2)前向纠错(FEC)①技术实现a.在发送码元序列中加入差错控制码元,在接收端根据差错控制码元进行检测;b.检测到有错码存在时,确定其位置,将错码恢复其正确取值。

②技术功能既能检错又能纠错。

③技术特点实时性好,设备较复杂。

(3)反馈校验①技术实现a.接收端将接收到的码元原封不动地转发回发送端;b.在发送端将它同原发送码元逐一比较,若有不同,认为接收端收到的序列中有错码,发送端立即重发。

②技术功能在接收端检查错误,而不能在接收端直接识别错码。

③技术特点原理和设备简单,需双向信道两次传输信号,传输效率较低。

(4)检错删除①技术实现在接收端发现错码后,立即将其删除,不要求重发。

②技术特点a.只适用在少数特定系统中;b.可及时接收后续的消息。

(5)纠错编码的参量①编码效率(码率)编码效率是指编码序列中信息码元数量k与总码元数量n之比k/n,简称码率。

思考题:11-1答:差错控制的目的:使用信道编码的方法检测和纠正错误,降低误码率。

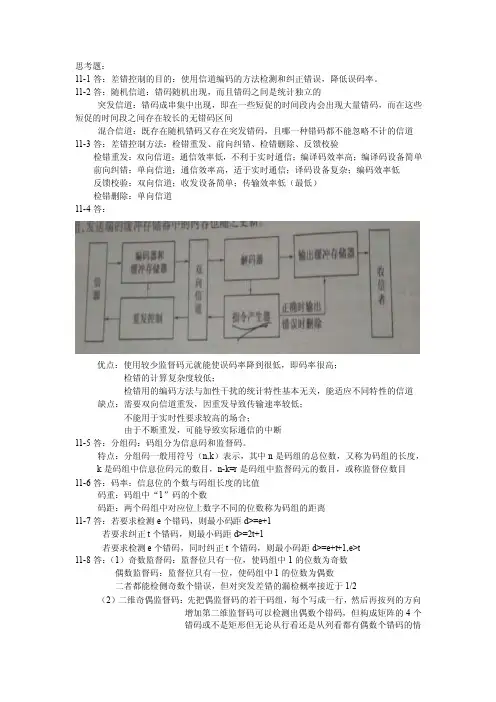

11-2答:随机信道:错码随机出现,而且错码之间是统计独立的突发信道:错码成串集中出现,即在一些短促的时间段内会出现大量错码,而在这些短促的时间段之间存在较长的无错码区间混合信道:既存在随机错码又存在突发错码,且哪一种错码都不能忽略不计的信道11-3答:差错控制方法:检错重发、前向纠错、检错删除、反馈校验检错重发:双向信道;通信效率低,不利于实时通信;编译码效率高;编译码设备简单前向纠错:单向信道;通信效率高,适于实时通信;译码设备复杂;编码效率低反馈校验:双向信道;收发设备简单;传输效率低(最低)检错删除:单向信道11-4答:优点:使用较少监督码元就能使误码率降到很低,即码率很高;检错的计算复杂度较低;检错用的编码方法与加性干扰的统计特性基本无关,能适应不同特性的信道缺点:需要双向信道重发,因重发导致传输速率较低;不能用于实时性要求较高的场合;由于不断重发,可能导致实际通信的中断11-5答:分组码:码组分为信息码和监督码。

特点:分组码一般用符号(n,k)表示,其中n是码组的总位数,又称为码组的长度,k是码组中信息位码元的数目,n-k=r是码组中监督码元的数目,或称监督位数目11-6答:码率:信息位的个数与码组长度的比值码重:码组中“1”码的个数码距:两个码组中对应位上数字不同的位数称为码组的距离11-7答:若要求检测e个错码,则最小码距d>=e+1若要求纠正t个错码,则最小码距d>=2t+1若要求检测e个错码,同时纠正t个错码,则最小码距d>=e+t+1,e>t11-8答:(1)奇数监督码:监督位只有一位,使码组中1的位数为奇数偶数监督码:监督位只有一位,使码组中1的位数为偶数二者都能检侧奇数个错误,但对突发差错的漏检概率接近于1/2(2)二维奇偶监督码:先把偶监督码的若干码组,每个写成一行,然后再按列的方向增加第二维监督码可以检测出偶数个错码,但构成矩阵的4个错码或不是矩形但无论从行看还是从列看都有偶数个错码的情况检测不出来11-9答:线性码:信息位和监督位由一些线性方程联系着的代数码称为线性码性质:具有封闭性;最小码距等于非全零码组的最小码重。