杨树分子标记研究进展

- 格式:pdf

- 大小:208.60 KB

- 文档页数:6

林木育种中的害虫抗性育种林木育种是一个重要的领域,它关乎着我国的木材供应、生态环境保护和农业可持续发展。

然而,林木育种中面临的一个重大挑战就是害虫的侵害。

害虫可以导致林木的生长受阻、产量下降,甚至死亡,给林业生产带来巨大的损失。

因此,在林木育种中,提高林木对害虫的抗性是一个重要的研究方向。

害虫抗性的概念与重要性害虫抗性指的是林木对害虫的抵抗能力,包括物理抗性和生化抗性。

物理抗性指的是林木的茎、叶等组织对害虫的侵入和取食具有一定的阻碍作用。

生化抗性则是指林木体内含有的某些化学成分,可以对害虫产生毒害作用,使其生长发育受阻。

提高林木的害虫抗性对于林木育种具有重要意义。

首先,害虫抗性育种可以减少化学农药的使用,降低对环境的污染,有利于生态保护和可持续发展。

其次,提高林木的害虫抗性可以减少害虫防治的成本,提高林业生产的效益。

最后,害虫抗性育种可以提高林木的生长速度和木材质量,从而提高林业的生产力和产品质量。

害虫抗性育种的方法与策略害虫抗性育种可以通过多种方法进行,包括选择抗性个体、遗传转化和分子育种等。

选择抗性个体选择抗性个体是害虫抗性育种中最常用的方法之一。

通过观察和评估林木的抗虫性能,选择出具有较高抗性的个体进行繁殖,从而提高后代抗虫性能。

选择抗性个体可以根据不同的抗性类型和抗性水平进行,包括对特定害虫的抗性和广谱抗性。

遗传转化遗传转化是通过基因工程手段将外源基因导入林木细胞中,使其具有抗虫性能。

这种方法可以快速、高效地提高林木的害虫抗性,但需要克服基因导入和表达的难题。

目前,遗传转化技术已经在一些林木种类中取得了成功,但仍然面临着转化效率低、基因表达不稳定等问题。

分子育种分子育种是利用分子标记技术和基因组学方法进行害虫抗性育种的研究方向。

通过研究林木的基因组,鉴定与害虫抗性相关的基因,并进行标记辅助选择或基因编辑,从而提高林木的害虫抗性。

分子育种可以更精确地定位和选择抗性基因,提高育种的效率和准确性。

杨树HDZIP基因家族全基因组研究杨树(Populus)是一种重要的经济林木,广泛分布于北半球的温带和寒带地区。

杨树具有快速生长和高生产力的特点,被广泛用于木材、纸浆和生物能源的生产中。

为了更好地了解杨树的生物学特性和提高其经济价值,进行杨树基因组研究至关重要。

HDZIP(Homeodomain-Leucine Zipper)基因家族是一类在植物发育和逆境响应中起重要作用的转录因子家族。

HDZIP基因家族在许多植物中都存在,并参与了植物的发育和逆境响应过程。

因此,研究杨树的HDZIP基因家族对于了解杨树的分子调控机制和提高杨树的逆境耐受性具有重要意义。

为了研究杨树的HDZIP基因家族,研究人员首先进行了杨树全基因组的测序工作。

通过这一工作,研究人员确定了杨树的基因组大小和结构,并获得了完整的杨树基因组序列。

接着,研究人员对杨树基因组中的HDZIP基因进行了鉴定和注释。

他们使用了多种生物信息学工具和数据库,对杨树基因组中的候选HDZIP基因进行了筛选和分析。

最终,研究人员确定了杨树中的HDZIP基因家族成员。

通过对杨树HDZIP基因家族成员的分析,研究人员发现这些基因在杨树的不同组织和发育阶段中具有不同的表达模式。

一些HDZIP基因在杨树的叶片和根系中高度表达,而另一些基因在花序和种子中高度表达。

这表明杨树的HDZIP基因在不同组织和发育阶段中具有不同的功能。

此外,研究人员还发现一些杨树HDZIP基因在逆境胁迫下的表达受到调控。

这些基因在干旱、高盐和低温等逆境条件下的表达水平明显上调。

这表明杨树的HDZIP基因在逆境响应中起着重要的调控作用。

总的来说,杨树HDZIP基因家族的全基因组研究为了解杨树的分子调控机制和提高杨树的逆境耐受性提供了重要的线索。

这项研究为今后进一步研究杨树的逆境响应机制和利用基因工程手段来提高杨树的生产力奠定了基础。

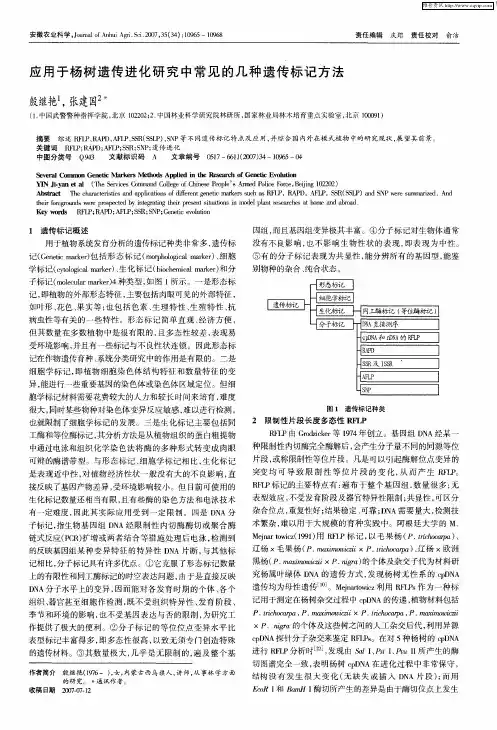

1. 引言分子标记,作为一种现代遗传学和生物技术领域的重要技术手段,已经在众多生物学领域得到广泛应用。

其中,在林木遗传育种研究中,分子标记技术的应用也日益受到重视。

本文将从分子标记的基本概念出发,深入探讨其在林木遗传育种研究中的应用,并结合个人理解和观点进行分析和总结。

2. 分子标记的基本概念分子标记是指在分子水平上对遗传多态性进行检测和标记的技术手段,主要包括DNA标记和蛋白质标记两大类。

常用的DNA标记包括限制性片段长度多态性(RFLP)、随机增殖多态性(RAPD)、微卫星标记和单核苷酸多态性(SNP)等。

这些标记可以在不同个体之间表现为差异性,为遗传多样性的研究提供了便利。

3. 分子标记在林木遗传育种中的应用在林木遗传育种研究中,分子标记技术的应用可以帮助研究人员快速、准确地进行遗传多样性的评估和遗传图谱的构建。

通过分子标记技术,可以鉴定和筛选出对特定性状具有重要遗传作用的分子标记位点,从而加快林木品种改良的速度。

分子标记还可以帮助研究人员进行亲本间的亲缘关系分析和遗传图谱构建,为林木杂交育种提供了重要的分子遗传学支撑。

4. 个人观点和理解在我看来,分子标记技术的应用对于林木遗传育种研究具有十分重要的意义。

通过分子标记技术,研究人员不仅可以更加准确地了解林木品种的遗传背景和遗传特性,还可以加速林木品种改良的进程,为林木资源的可持续利用和保护提供强有力的支持。

当然,分子标记技术在林木遗传育种中的应用也面临着一些挑战和限制,例如技术成本较高、大规模应用时的数据处理和分析等问题,这些都需要我们进一步深入研究和探讨。

5. 总结通过本文的探讨,我们对分子标记及其在林木遗传育种研究中的应用有了更加深入和全面的了解。

分子标记技术的应用为林木遗传育种提供了一种快速、准确和精细的遗传学分析手段,为林木资源的可持续利用和保护提供了重要支撑。

希望未来可以有更多的研究人员投入到分子标记技术在林木遗传育种中的应用研究中,推动林木遗传育种领域的发展和进步。

分子生物学技术在林木遗传育种研究中的应用作者:刘振盼作者单位:辽宁省经济林研究所,辽宁,大连,116031刊名:农业科技与装备英文刊名:AGRICULTURAL SCIENCE & TECHNOLOGY AND EQUIPMENT年,卷(期):2009,""(5)引用次数:0次1.王晓丽,马祥庆.分子标记技术在杉木研究中的应用[J].中国生态农业学报,2005,13(2):39-42.2.王晓梅,宋文芹,刘松,等.利用AFLP技术筛选与银杏性别相关的分析标记[J].南开大学学报:自然科学版,2001,34(1):5-9.3.项艳,朱苏文,程备久.14个板栗品种遗传多样性的RAPD分析[J].激光生物学报,2003,12(4):259-263.4.姚明哲,黄海涛,余继中,等.ISSR在茶树品种分子鉴别和亲缘关系研究中的适用性分析[J].茶叶科学,2005,25(2):153-157.5.侯渝嘉,何桥,梁国鲁,等.茶树杂交后代的ISSR分析[J].西南农业大学学报,2006,28(2):267-270.6.赵卫国,苗雪霞,潘一乐,等.SSR和ISSR分子标记及其在桑树遗传育种研究中的应用前景[J].江苏蚕业,2006,28(4):1-5.7.刘杰,何德,李永红.林木遗传图谱构建的研究进展[J].生物技术通报,2008(1):38-41.8.TULSIERAM L K,GLAUBITZ J C,KISS G,et al.Single tree genetic linkage mapping in Conifers using haploid DNA from megagametophytes[J].Biotechnolagy,1992(10):686-690.9.甘四明,苏晓华.林木基因组学研究进展[J].植物生理与分子生物学学报,2006,32(2):133-142.10.李淑娴,尹佟明,邹惠渝,等.利用分子标记技术对林木近缘种进行遗传鉴别的研究[J].林业科学,2003,39(3):129-135.11.兰彦平,顾万春.生物分子标记在林木种质资源研究中的应用[J].世界林业研究,2003,16(2):12-15.12.王琼,郑勇奇,周建仁.分子标记在林业植物新品种鉴别中的应用及前景[J].林业科学,2008,44(6):180-186.13.韩宏伟,杨敏生,徐兴兴,等.利用SSR标记鉴定主要梨栽培品种[J].中国农学通报,2006,22(12):383-386.14.程中平,陈志伟,胡春根,等.黄肉桃种质资源的RAPD分析[J].遗传,2003,25(1):49-56.15.WARBURTON M L,BECERRA-VELASQUEZ V L,GOFFREDA J G,et al.Utility of RAPD makers in identifying genetic linkages to genes of economic interest in peach[J].Theor Apple Genet,1996(93):920-925.16.杨英军,张开春,林柯,等.桃果实离核性状的RAPD分子标记及克隆[J].果树学报,2007,24(5):585-588.17.李英慧,韩振海,许雪峰.分子标记技术在苹果育种中的应用[J].生物技术通报,2002(6):11-13.18.FILLATYI J J,SELLNER J,MCCOWN B.A grobacterium mediated transformation and regeneration of populus[J].Mol Gen Genet,1987(206):192-199.19.张志毅,林善枝,张德强,等.现代分子生物学技术在林木遗传改良中的应用[J].北京林业大学学报,2002(6):250-261.20.苏晓华,张冰玉,黄烈健,等.转基因林木研究进展[J].林业科学研究.2003,16(1):95-103.1.期刊论文沈熙环.SHEN Xi-huan林木常规育种与生物技术的应用-林业科技开发2006,20(1)林木育种的根本任务是选育和繁育林木优良繁殖材料,是实用性很强的学科.该文简要介绍了林木育种的发展历程,选育良种的主要途径及国内外取得记和基因工程取得的主要进展,并论述了生物技术在林木中应用的特点和展望.笔者认为,正确处理常规育种技术与生物技术的关系,是持续、健康、高效发展我国林木育种,发展林业生产的基础,新技术与常规育种是相互依存、相互促进的两个方面,但当前应实施以常规育种为主的育种策略.2.会议论文施季森迎接21世纪现代林木生物技术育种的挑战2001林木组织培养及其工厂化育苗技术,细胞工程种苗工厂化生产新技术,林木体细胞胚胎发生、植株再生和人工种子技术,林木原生质体培养和细胞杂交,体细胞突变体的筛选与利用和林木基因工程育种等是林业面向21世纪的新型产业关键技术.21世纪我国林业生物技术育种,要充分重视拥有自主知识产权的林木基因和基因工程品种培育,同时林木基因工程应从单基因生物抗性转向持久抗性,生物抗性转向非生物因子抗性;要重视优良基因型的体细胞胚胎发生工程的实用化和自动化研究、常规育种技术与现代生物技术的有机结合,林木转基因植株的环境安全性评估问题也应予以重视.3.期刊论文毕影东.杨传平.Bi Yingdong.Yang Chuanping生物技术在林木遗传育种中的应用-世界林业研究2007,20(6)简要介绍了我国林木育种的发展历程及取得的主要成就,综述了近年来林木遗传标记技术、林木基因组研究、林木抗虫、抗病、抗逆境、品质改良、遗传转化等基因工程技术在林木遗传育种中的应用进展,并探讨了生物技术与林木常规育种的关系.4.期刊论文马和平.臧建成.李毅.吴袖荣.MA He-ping.ZANG Jian-cheng.LI YI.WU Xiu-rong生物技术在林木育种中的应用-河北林果研究2005,20(4)林木种质资源是一种重要的生物资源,具有独特的属性和非常重要的作用.生物技术的发展又为林木种质资源的创新提供了新的途径.近年来,林木遗传育种工作发生了深刻的变化,本文从对优质、高产、抗性和稳定林木新品种需求的紧迫性出发,分析了我国林木遗传育种工作的现状,提出了以细胞工程和基因工程为主体的生物技术、常规育种和林木种质资源保存等方面的工作,是新世纪中国林木育种技术需求的重点内容.现代生物技术正日益应用于林业生产的各个领域,并取得了重大成果,为林业育种技术的改造、更新和林业新技术革命提供了可能.对细胞工程和基因工程在林木遗传育种中的应用进行了概述,以期为相关研究提供参考.5.期刊论文陈幸良现代林木生物技术育种的战略性研究与成果转化新机制-世界林业研究2003,16(4)现代生物技术的迅速发展给林木生物技术带来了新的机遇和挑战.要在激烈的竞争中赢得主动,必须从较高的起点开始,研究林木生物技术育种的战略性、前瞻性问题,同时,要进行组织创新,以新的机制促进林木生物技术育种成果的转化.6.期刊论文施季森.Shi Jisen迎接21世纪现代林木生物技术育种的挑战-南京林业大学学报(自然科学版)2000,24(1)林木组织培养及其工厂化育苗技术,细胞工程种苗工厂化生产新技术,林木体细胞胚胎发生、植株再生和人工种子技术,林木原生质体培养和细胞杂交,体细胞突变体的筛选与利用和林木基因工程育种等是林业面向21世纪的新型产业关键技术.21世纪我国林业生物技术育种,要充分重视拥有自主知识产权的林木基因和基因工程品种培育, 同时林木基因工程应从单基因生物抗性转向持久抗性,生物抗性转向非生物因子抗性;要重视优良基因型的体细胞胚胎发生工程的实用化和自动化研究、常规育种技术与现代生物技术的有机结合,林木转基因植株的环境安全性评估问题也应予以重视.7.学位论文龚玉梅林业领域中的生物安全性及其相关政策研究2007生物安全性(Biosafety or Biosecurity)是指对粮食安全性、动物生命与健康、植物生命与健康以及与之相关联的环境风险的分析和管理的综合战略,它包括动植物引种、转基因生物体(GMOs)及其产品、外来入侵物种与基因型生物学入侵和动植物遗传资源转移对于生物多样性的保护和可持续利用的影响的风险评估、预警和管理,在这一领域生物安全问题和国家政策法规相互关联、渗透和制约。

果树分子标记辅助育种研究进展

孙雨桐;刘德帅;冯美;齐迅;姚文孔

【期刊名称】《江苏农业学报》

【年(卷),期】2024(40)1

【摘要】随着分子生物学的不断发展,分子标记在果树育种中发挥的作用也愈发重要。

本文主要对不同果树育种的分子标记类型及分子标记在果树种质资源鉴定、抗性育种、无核育种、早熟育种、品质改良育种、分子遗传图谱构建与数量性状座位(QTL)基因定位等方面的应用进行了综述,为果树分子标记辅助育种提供参考。

【总页数】10页(P183-192)

【作者】孙雨桐;刘德帅;冯美;齐迅;姚文孔

【作者单位】宁夏大学农学院/宁夏优势特色作物现代分子育种重点实验室/林木资源高效生产全国重点实验室

【正文语种】中文

【中图分类】S603.6

【相关文献】

1.小麦抗白粉病基因的分子标记及rn标记辅助育种研究进展

2.水稻抗稻瘟病基因的分子标记与标记辅助育种研究进展

3.大豆抗病性和分子标记及分子辅助育种研究进展

4.分子植物育种为转基因育种、分子标记辅助育种及常规育种服务的国际化科学杂志

5.果树分子标记技术研究进展及在育种上的应用展望

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

杨树育种研究进展王瑞文;郭赟;周忠诚【摘要】This paper reviewed the progress on breeding of poplar in Hubei province and in China from different aspects such as germplasm resource,introduction,cross-breeding,polyploid breeding and molecular breeding.The problems exis-ted and the countermeasures that should be taken in poplar breeding at present in Hubei province and in China were also discussed in this paper.%从杨树种质资源、引种、杂交育种、多倍体育种、分子育种等方面概述了我国及湖北省杨树育种的发展历程,并对目前中国及湖北省杨树育种存在的主要问题及解决对策进行了讨论。

【期刊名称】《湖北林业科技》【年(卷),期】2016(045)006【总页数】4页(P33-35,80)【关键词】杨树种质资源;引种;杂交育种;倍性育种;生物育种【作者】王瑞文;郭赟;周忠诚【作者单位】湖北省林业科学研究院武汉 430075;湖北省林业科学研究院武汉430075;湖北生态工程职业技术学院武汉 430200【正文语种】中文【中图分类】S792.110.4杨树是杨柳科Salicaceae杨属Populus树种的统称。

杨树具有适应性强、生长速度快和丰产等特性,是世界上中纬度地区广泛栽培的重要用材树种,已被广泛地用作短期轮伐的造林树种,在生态环境治理和解决木材短缺方面占有重要位置[1]。

1.1 杨树种质资源杨属包括白杨派、青杨派、黑杨派、胡杨派和大叶杨派等5个派,共100余种。

科学家测出杨树基因组草图科学家于本周宣布,他们测出了一种杨树的基因组草图。

这是首个被测出基因组序列的树木。

这将有助于科学家研究杨树的生存能力,并促进生物燃料的开发。

这项新的研究成果发表在了9月15日出版的《科学》杂志上。

杨树是一种在全世界广为种植的树木。

它具有生长迅速的优点,在理想的条件下大约4年即可成材。

杨树可以提供板材和造纸原料。

此外,杨树还能成为可再生能源的原料。

由于杨树的生长迅速,而且它的基因很容易操纵,植物学家也把杨树作为一种模式植物加以研究。

如今,由美国橡树岭国家实验室和能源部联合基因组研究所领导的一个联合研究组历时4年测出了毛果杨的基因组草图。

共有来自世界各地的32个科研机构参与其中,美国能源部为研究提供了大部分经费。

科学家使用了来自美国华盛顿州Nisqually河岸的一棵雌性杨树作为测序的样本。

他们发现,杨树的基因组由约不到5亿个碱基对组成。

科学家从中发现了约万个编码蛋白质的基因,相比之下人类基因组只拥有约2万个基因。

在这之前,科学家已经测出了拟南芥和水稻的基因组。

拟南芥也是一种模式植物。

树木相对其他植物具有许多其他植物不具备的特性,例如它会制造木质、寿命长,并且能适应环境的变化。

测定树木的基因组有助于科学家理解它的这些特性,选择杨树进行测序的原因还包括杨树的基因组相对较小,只有松树的1/40.通过与已测序的拟南芥基因组相比较,科学家发现杨树在历史上至少发生了3次基因组加倍的事件,其中一次发生在距今1亿到亿年前——而拟南芥和杨树的祖先大致也是在这个时候走上了不同的进化道路。

另一次加倍则发生在距今6000万年到6500万年之间。

基因组的加倍为杨树提供了多余的基因拷贝,从而有可能获得新的功能。

科学家还发现,杨树的进化速度似乎比拟南芥慢。

杨树的优异特性也让它有潜力成为一种生物燃料的原料。

杨树含有的木质素可以分解为糖。

糖经过发酵最终可以产生作为燃料的乙醇。

在一些国家,乙醇已经成为化石燃料的补充。

植物病害诊断技术的研究进展及应用摘要:文章综述了当前植物病害诊断技术的研究进展及其在农业生产中的应用。

首先介绍了植物病害诊断技术的重要性和发展背景,然后概述了目前常见的植物病害诊断方法,包括传统方法和现代生物技术手段,重点分析了分子生物学、生物传感器和人工智能等新兴技术在植物病害诊断中的应用情况。

最后总结了目前研究中存在的问题和未来发展方向,为进一步推动植物病害诊断技术的发展提供参考。

关键词:植物病害;诊断技术;研究进展;应用植物病害是影响农作物产量和质量的重要因素之一,及时准确地诊断病害对于采取有效的防控措施至关重要。

随着生物技术的不断发展和应用,植物病害诊断技术也得到了显著的进步和提升。

文章旨在系统总结植物病害诊断技术的研究进展,探讨其在农业生产中的应用现状,并展望未来的发展方向。

同时,文章还将着重分析该领域存在的挑战和问题,并提出相应的解决策略,为植物病害诊断技术的进一步发展提供参考和指导。

1 传统植物病害诊断方法的发展与局限1.1 观察法观察法是最早应用于植物病害诊断的方法之一。

通过对植物受感染部位的外部形态、颜色、质地等特征进行观察和比较,可以初步判断植物是否患有病害以及病害的类型。

这种方法简单易行,无需复杂的设备和技术支持,因此在农业生产中得到广泛应用。

然而,观察法也存在着一定的局限性。

有些病害在早期阶段外部表现并不明显,很难通过外观特征进行准确诊断,由于人为主观判断的因素较多,存在着诊断结果不一致的问题。

在实际应用中,观察法常常需要与其他诊断方法结合使用,以提高诊断准确性和可靠性。

1.2 核酸检测法随着分子生物学技术的发展,核酸检测法逐渐成为植物病害诊断的重要手段之一。

该方法通过提取植物样品中的DNA或RNA,并利用PCR、实时荧光PCR等技术对特定基因或序列进行检测,从而确定植物是否感染了某种病原体或病毒。

核酸检测法具有高度的特异性和灵敏性,能够准确、快速地诊断植物病害,因此在现代农业中得到广泛应用。

转基因杨树研究进展转基因技术是指通过人为的方式,将外源基因引入到植物或动物的基因组中,从而使其具备其中一种特定的性状或功能。

转基因杨树是指利用转基因技术对杨树进行改良和优化,使其具备更好的生长特性和抗逆性能。

近年来,转基因杨树的研究取得了显著进展。

首先,研究人员成功地利用转基因技术,将抗虫和抗病基因导入杨树中,从而使其具备更强的抵抗虫害和病害的能力。

例如,研究人员通过转基因技术将来自于苹果、樟脑树和南美榆的抗虫基因导入杨树中,使其对杨木天牛和斑点叶蝉等害虫具有较强的抗性。

同时,研究人员还利用转基因技术引入了来自拟南芥和土壤杆菌的抗菌基因,使杨树在抗病方面也有了显著提升。

其次,转基因杨树的研究还包括改善杨树的生长特性和木材质量。

研究人员利用转基因技术,成功地调控了杨树中相关的生长调控基因,使杨树在高温、干旱和寒冷等恶劣环境下能够维持良好的生长状态。

此外,研究人员还通过调控杨树中木质素合成相关基因的表达,使其产生更多的木质素,提高木材质量和耐久性。

然而,尽管转基因杨树的研究取得了一些重要的进展,但也面临诸多挑战和争议。

其中,转基因植物对生态环境的风险和转基因作物的安全性等问题被广泛关注。

此外,转基因杨树作为一种农作物,还需要面临伦理道德问题、法律法规问题和市场接受度问题等方面的挑战。

因此,未来的研究应继续探索转基因杨树的潜力和应用前景,同时需要加强对其生态和环境风险的评估和管理,并加强公众对转基因杨树的科学认知和社会接受性。

只有在科学和人类福祉的基础上,才能更好地利用转基因技术来改善杨树的品种和产业,推动林木资源的可持续发展。

基于分子标记的植物品种鉴定和遗传多样性研究植物是地球上最重要的生物资源之一,它们可以提供食物、药品、材料以及保持生态平衡。

而植物品种鉴定和遗传多样性研究则是保护植物资源、促进植物遗传改良等领域非常重要的一环。

基于分子标记的技术已经成为当今最具前景和实用的辨认和分类植物品种以及研究遗传多样性的方法之一。

一、基于分子标记的植物品种鉴定方法植物品种是通过对植物形态、生物学、化学性状以及遗传特征的综合研究,确定其不同的品种和种属。

而传统的植物鉴定方法通常是基于形态学、生理和生化特征等进行的。

但这种方法存在很多局限性,如同种植物因地理环境等原因会产生一定的变异性,有时不利于明确鉴别。

而基于分子标记的植物品种鉴定方法,主要是利用分子生物学技术,运用多样的分子标记鉴定不同的植物品种。

现代分子标记技术为鉴定植物提供了一个新的角度,常用的分子标记主要包括核酸序列标记、蛋白质标记和DNA指纹图谱。

其中,核酸序列标记是现代分子生物学技术中最常用的技术之一。

它通过分析DNA序列的变异性和多样性,鉴定出不同品种之间的区别。

DNA指纹图谱则是对核酸序列基本特征与区别进行简化分析,建立一个可见的标记图谱,帮助准确辨认不同的品种和种属。

目前,基于分子标记的植物品种鉴定方法已经成功推广应用于许多植物学研究领域。

二、基于分子标记的植物遗传多样性研究植物遗传多样性研究是指通过对植物的遗传多样性进行系统、全面的观测、调查、分析和评价,以了解不同植物品种的基因组成、遗传变异特征等信息,评估植物资源的遗传多样性和遗传结构变化,以及制定有效的保护和利用策略等。

基于分子标记的植物遗传多样性研究是通过对植物基因组中的某些特定基因序列的变异聚类进行分析,来研究物种分化、育种和遗传演化等问题。

在分子标记方面,最常用的是RAPD、AFLP、SSR和SNP等技术。

这些分子标记通过对植物DNA序列特定的保守区域进行密集的扫描分析,从而揭示出其中存在的多态性位点和变异性系列。

杨树新品种的培育与推广杨树是我国北方重要的木本沙漠植被物种之一,具有重要的生态和经济价值。

为了改善杨树的生长性能和适应能力,近年来,我国各地开展了杨树新品种的培育与推广工作。

本文将就杨树新品种的培育和推广进行综述,以期为相关研究提供参考。

杨树是我国北方地区的沙漠植被,由于其繁殖力强、耐旱抗寒能力强,成为了我国北方地区重要的植被资源。

传统的杨树种质资源在一定程度上存在生长速度慢、木材质量差等缺点。

为了改善传统杨树的性能,许多研究人员着手进行杨树新品种的培育工作。

目前,杨树新品种的培育主要采用传统育种方法,包括杂交、选择和后代试验等步骤。

通过选择不同种质资源的杨树进行人工授粉,培育出具有优良性状的优良品种杂交材料。

在采用选择措施,对合适的优良品种杂交材料进行人工选择,筛选出拥有较好性状的亲本。

利用亲本进行后代试验,对亲本进行再次选择,最终培育出优质、快速生长的杨树新品种。

近年来,随着分子育种技术的应用,杨树新品种的培育也得到了较大的突破。

分子标记技术可以为杨树杂交亲本的选择提供科学依据,提高了育种效率和精度。

分子标记技术也可以用于遗传多样性的分析,为新品种的培育提供了更多的遗传资源。

分子标记技术的应用加速了杨树新品种的培育进程。

杨树新品种的推广是改良传统杨树品种和提高杨树资源利用效率的有效途径。

目前,我国各地纷纷推出了具有地方特色的杨树新品种,并且进行了相应的推广工作。

针对杨树新品种的特点和生长环境,建立了一系列的示范基地和试验田,对杨树新品种进行适应性试种。

通过示范基地和试验田的建设,可以为当地农民提供种植技术和栽培经验,促进杨树新品种的推广和应用。

加强对杨树新品种的宣传和推广工作。

政府部门可以组织各种形式的宣传活动,向社会公众普及杨树新品种的特点和优势,鼓励农民种植。

还可以利用各类媒体进行宣传,提高杨树新品种的知名度和美誉度。

加强对杨树新品种种质资源的保护和利用。

杨树新品种育成后,应加强对其种质资源的保护和管理,确保其遗传资源的完整性和稳定性。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。