云南少数民族音乐的艺术特点与传承

- 格式:pdf

- 大小:94.22 KB

- 文档页数:1

随着社会的变革和进步,民族文化复兴成为现代社会的重要热点,少数民族的文化传统也被人们所重视。

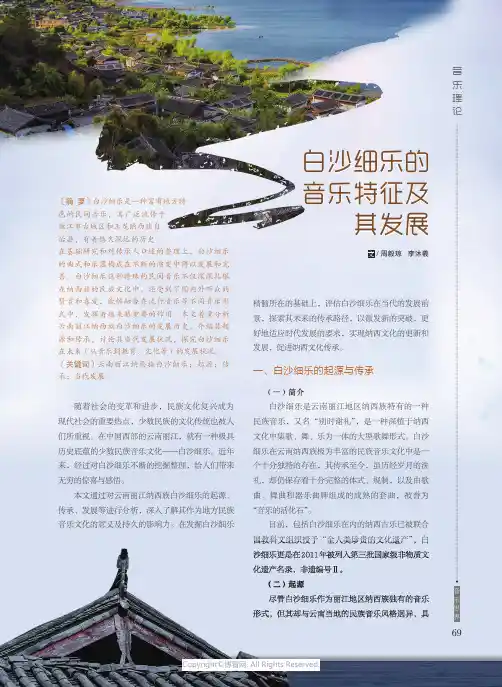

在中国西部的云南丽江,就有一种极具历史底蕴的少数民族音乐文化——白沙细乐。

近年来,经过对白沙细乐不断的挖掘整理,给人们带来无穷的惊喜与感悟。

本文通过对云南丽江纳西族白沙细乐的起源、传承、发展等进行分析,深入了解其作为地方民族音乐文化的意义及持久的影响力。

在发掘白沙细乐精髓所在的基础上,评估白沙细乐在当代的发展前景,探索其未来的传承路径,以激发新的突破,更好地适应时代发展的要求,实现纳西文化的更新和发展,促进纳西文化传承。

一、白沙细乐的起源与传承(一)简介 白沙细乐是云南丽江地区纳西族特有的一种民族音乐,又名“别时谢礼”,是一种深植于纳西文化中集歌、舞、乐为一体的大型歌舞形式。

白沙细乐在云南纳西族极为丰富的民族音乐文化中是一个十分独特的存在,其传承至今,虽历经岁月的洗礼,却仍保存着十分完整的体式、规制,以及由歌曲、舞曲和器乐曲牌组成的成熟的套曲,被誉为“音乐的活化石”。

目前,包括白沙细乐在内的纳西古乐已被联合,白〔摘 要〕白沙细乐是一种富有地方特色的民间音乐,其广泛流传于丽江市古城区和玉龙纳西族自治县,有着悠久深远的历史。

在基础研究和对传承人口述的整理上,白沙细乐的曲式和乐器构成在不断的演变中得以发展和完善。

白沙细乐这种特殊的民间音乐不仅深深扎根在纳西族的民族文化中,还受到了国内外听众的赞赏和喜爱,能够融合在流行音乐等不同音乐形式中,发挥着越来越重要的作用。

本文着重分析云南丽江纳西族白沙细乐的发展历史,介绍其起源和传承,讨论其当代发展状况,探究白沙细乐在未来(从音乐到教育、文化等)的发展状况。

〔关键词〕云南丽江纳西族白沙细乐;起源;传承;当代发展白沙细乐的音乐特征及其发展文 / 周毅琼 李沐羲国教科文组织授予“全人类珍贵的文化遗产”沙细乐更是在2011年被列入第三批国家级非物质文化遗产名录,非遗编号Ⅱ。

(二)起源尽管白沙细乐作为丽江地区纳西族独有的音乐形式,但其却与云南当地的民族音乐风格迥异,具音乐理论音乐世界有显著的外来特征。

石林彝族撒尼传统音乐文化的传承类型研究引言石林彝族是中国云南省的一个少数民族,拥有悠久的历史和丰富的文化遗产。

在石林地区,有一种特殊的传统音乐文化,被称为撒尼。

撒尼音乐是石林彝族的一种传统音乐形式,它承载着族群的情感、信仰和文化精神。

随着现代社会的发展,撒尼音乐文化正面临着消失和失传的危险。

本文将对石林彝族撒尼传统音乐文化的传承类型进行研究,以期能够促进撒尼音乐文化的传承和保护。

一、撒尼音乐的特点撒尼音乐是石林彝族的一种传统音乐形式,它在音乐风格、演奏方式和文化内涵上都具有独特的特点。

在撒尼音乐中,最常见的乐器是簧管、笛子和手鼓,这些乐器都是由当地的木材和竹子制成的。

撒尼音乐的演奏方式也较为特殊,演奏者往往以声音颤音、音色变化等手法来表达情感和情绪,这使得撒尼音乐具有浓厚的地方特色。

撒尼音乐中的歌词也是其特色之一。

撒尼音乐的歌词多为彝语,内容涉及到石林彝族的生活、信仰、爱情等方方面面,反映出了石林彝族的文化传统和情感表达。

撒尼音乐以其独特的音乐风格、演奏方式和歌词内容成为了石林彝族文化的一部分,是石林彝族文化不可或缺的组成部分。

二、传统音乐文化的失传情况分析尽管撒尼音乐具有独特的特点和丰富的文化内涵,但其传承与保护还面临着重重困难。

由于现代社会的快速发展,石林彝族的年轻人更加关注现代的音乐艺术和流行文化,对传统音乐缺乏兴趣和认同感。

在这种情况下,撒尼音乐的传承面临着失传的危险。

撒尼音乐的传承过程中还面临着资源匮乏、传承者不足的问题。

一方面,石林彝族的传统音乐一直是口头传承,没有系统的记录和整理,使得这些音乐作品随着时间的推移逐渐失传。

撒尼音乐的传承者逐渐减少,年长的传承者逐渐减少,年轻一代对撒尼音乐的认同度不高,这导致了撒尼音乐传承的困难。

三、传承类型分析为了促进石林彝族撒尼传统音乐文化的传承和保护,需要从传承类型的角度出发,采取相应的措施和政策,以推动撒尼音乐的传承。

1. 书面记录书面记录是一种重要的传承类型。

15回本“江格尔”文化审美特性作为中国云南省的一个少数民族,彝族拥有丰富多彩的文化,其中最具代表性的之一便是“江格尔”文化。

15回本的“江格尔”文化是彝族传统歌舞艺术的代表,从音乐、舞蹈、服饰到表演形式,都极具特色和美感。

本文将探讨15回本“江格尔”文化的审美特性,分为以下九个方面:一、音乐方面:15回本“江格尔”文化的音乐以其悠扬动听和富于节奏变化的特点而著称,体现出彝族民间音乐的独特魅力。

二、舞蹈方面:15回本“江格尔”文化的舞蹈融合了欢快的节奏和优美的身体语言,充满了民族情感和地域特色。

三、服饰方面:15回本“江格尔”文化服饰的独特性和民族特色以及通过服饰所传达出的文化内涵,使其在视觉上给人以一种别样的美感。

四、表演形式方面:15回本“江格尔”文化的表演形式多样,包括群舞、独舞、合奏、独奏等,使其具有更为广泛的艺术表现和交流空间。

五、场景和背景方面:15回本“江格尔”文化的场景和背景是整个文艺表演中不可或缺的重要元素,通过对场景和背景的设计,使其更好地展现出民族文化魅力和审美特点。

六、情感表达方面:15回本“江格尔”文化的表演充满了一种自然而然的感性情感表达,使其在情感共鸣和身体语言上有着更为丰富的内涵。

七、价值观念方面:15回本“江格尔”文化表演背后蕴含着彝族人民的价值观念,如对于传统文化的执着追求、尊重自然和顺应天人合一等,这些价值观念也构成了文化审美特性的重要一环。

八、历史传承和当代创新方面:15回本“江格尔”文化在历史传承和当代创新方面保持着一种相对平衡的状态,既在传统文化上不断地挖掘和发掘,又在当代社会中进行着更多的创新和探索,以适应新时代的文化需求。

九、文化交流和传播方面:15回本“江格尔”文化具有黏着力和集聚力,不仅在本族内部传播发扬,同时在全国甚至全球范围内积极推广和交流。

在文化传统和当代性应用的同时,促进了文化多元共生和展示彝族民族自信的文化形象。

总之,15回本“江格尔”文化的审美特性不仅源于彝族民族独特的历史和文化背景,也反映出现代化以来多元文化融合和创新的特征。

浅谈临沧佤族木鼓的艺术特征与传承摘要:一个民族的精神与该民族的具体表现相比,包含物质、制度、风俗、思想意识等不同层次的内容,都与内心的精神相关联。

基本精神就是这些现象中最精巧的内在动力和思想。

至于传统概念,我们比较同意这种解释。

我们比较认同这样的解释:“所谓传统,不外是历史上形成的、具有稳定的组织结构和思想要素的、前后相继的、至今仍然影响着人们的特定的思维方式、价值观念、审美情趣、道德风尚等深层文化的社会心理和行为习惯。

而所谓文化传统,就是受特定文化类型中价值系统的影响,经过长期历史积淀而形成的、为全民族大多数人所认同的思想和行为方式上难以移易的心理和行为习惯。

”木鼓是气族的象征,是气族民族精神的象征,凝聚着气族价值。

木鼓和木胶经历了漫长的发展过程,对佤族优秀传统的传承和民族精神的弘扬具有重要意义。

关键词:佤族;木鼓与木鼓舞;文化价值目录前言 (1)一、佤族木鼓文化概述 (1)(一)佤族 (1)1.文化背景 (1)2.民族特色 (1)3.传统文化 (1)(二)木鼓文化起源的神话 (1)(三)木鼓的种类 (2)(四)木鼓的制作工艺 (2)二、佤族木鼓的艺术特征 (2)(一)木鼓的音高和音色 (2)(二)木鼓的节奏与记谱法 (3)(三)木鼓的演奏技巧 (3)(四)木鼓的应用分析 (3)三、佤族木鼓的传承 (3)(一)木鼓的发展历史 (3)(二)木鼓的生存现状分析 (4)(三)发展的主要问题研究 (4)(四)整改之见 (5)结论.................................................................................................错误!未定义书签。

前言前人关于鼓的理论一致认为,人类最初发明的鼓是木质的鼓,木质鼓中又分为体鸣木鼓和膜鸣木鼓,前者是鼓的初原,后者是在前者进一步创造发明的成果。

但是,过去鼓乐研究者由于学科知识和探索的局限性,在鼓乐早期情况的探索和研究过程中缺乏足够的实证资料的有力支持,随意断言也很不合适。

云南民族音乐的美学艺术审美特征分析云南民族音乐是中国音乐中的瑰宝,具有独特的美学艺术审美特征。

云南地处我国的西南边陲,这里的民族众多,文化底蕴深厚,音乐艺术也得到了充分的发展。

在长期的历史文化熏陶下,云南民族音乐形成了独特的审美特征,凸显出美学艺术的独特魅力。

本文将对云南民族音乐的美学艺术审美特征进行深入分析。

一、多样的民族特色云南是中国少数民族聚集的地区,有25个少数民族。

每个少数民族都有自己独特的文化和音乐艺术,这种多样性在云南民族音乐中得到了充分的体现。

不同的少数民族音乐有着不同的审美特征,表现出各具特色的审美风格。

比如彝族的芦笙、哈尼族的侗歌、傣族的原生态音乐等,都展现出了浓厚的民族特色和独特的审美魅力。

而在这种多样性的基础上,云南民族音乐又形成了一种民族融合的审美特征。

在演出和创作中,不同民族的音乐元素可以相互融合,形成新的音乐作品。

这种融合不仅丰富了云南民族音乐的审美,也加深了音乐的文化内涵,展现出了多元共存的美学艺术特征。

二、原生态的自然美云南民族音乐注重表现自然界的和谐美,具有原生态的自然美审美特征。

在音乐创作和演奏中,常常以自然景色、动植物、天象等自然元素为主题,反映出对大自然的赞美和敬畏之情。

例如一些傣族的音乐作品中,常常表现出对热带雨林、水稻田园、花鸟昆虫的真挚情感,通过音乐来呈现出大自然的原生态美。

云南民族音乐中还充满了原始的朴实情感和自然的生命力。

其音乐风格简洁、直接、质朴,没有经过过多的加工和渲染,展现出了一种纯粹的审美特征。

这种审美特征与当代高度商业化的音乐形成了鲜明的对比,给人一种回归自然、返璞归真的美的享受。

三、独特的音乐形式云南民族音乐的审美特征还表现在其独特的音乐形式上。

云南地处高原地区,地理环境对音乐创作和演奏产生了深远的影响。

在丘陵起伏、河流纵横的自然环境中,云南民族音乐形成了独特的音乐形式,如山歌、舞曲、器乐等,这些音乐形式在表现审美特征上都具有独特的魅力。

云南佤族音乐文化意蕴的传承分析摘要:全球化时代,在外来文化的冲击下,少数民族音乐文化传承令人堪忧。

而云南佤族音乐在文化传承中,却有着积极的因素,其音乐文化圈稳定,地理位置独特,同时民间文化传承机制良好。

深厚的文化底蕴,饱含着佤族先民们的教育智慧,折射出对英雄的崇拜。

本文首先介绍了云南佤族音乐概况,并剖析了云南佤族音乐传承良好的原因。

再次,对云南佤族音乐文化意蕴进行了探讨,最后分析了佤族民间音乐文化传承机制。

关键词:文化意蕴;云南佤族;文化意蕴;传承全球化时代的到来,一些外来音乐文化强烈冲击着少数民族的音乐文化。

导致一些有特点、有价值的少数民族音乐文化正面临着前所未有的危机。

究其原因,是因为没有很好的传承少数民族音乐文化。

作为我国珍贵的非物质文化遗产,一些少数民族音乐文化已经消失甚至是频临灭绝。

而佤族民间音乐文化传承状态表现良好。

究竟有哪些积极因素,让佤族固守着自己的音乐文化呢?一、云南佤族音乐概况二、云南佤族音乐传承良好的积极因素(一)独特的佤族音乐文化圈佤族具有相对稳定和完整的地理环境,佤族支系还遍布在泰国和缅甸境内,但却具有较少的人数。

云南境内的佤族主要分布在两个佤族自治县,既沧源和西盟。

从现在的行政区划分析,在不同的境外和县内,都分布着佤族。

但从大的地理环境来看,沧江和萨尔温江之间是佤族主要分布地。

其分布特点为小分散、大聚居。

在佤族居住的这一带,具有滞后的交通和稀少的平坝,很少与外界交往。

在这个居住地内,佤族群众的生产和生活方式,都是依据祖辈相传的方式,他们很少与其他的民族打交道。

这样的居住环境和分布特点,使佤族的地理条件相对稳定和完整,形成了自身独特的音乐文化圈,这也是传承佤族音乐文化的重要保障。

在佤族居住地,很少对其他语言和汉语进行使用,而仅仅是使用当地的佤语。

笔者在对佤族民间音乐调查过程中发现。

佤族文化中最基础的部分,就是佤语。

大部分佤族群众甚至不会说汉语,佤语则是最鲜活的部分。

它是最重要的原生环境,为更好的传承和创造佤族民歌提供了基础。

彝族民歌演唱的艺术特质彝族是中国人口较多的少数民族之一,其地域分布在云南、四川、贵州、广西等地。

在长期的生活实践中,彝族形成了独特的文化传统,其中民歌是最为突出丰富的表现形式之一。

彝族民歌是彝族人民在长期生产和生活劳动中的一种特殊表达方式,其艺术特质独特而深厚,蕴含着浓厚的民族文化气息。

下面就为大家介绍一下彝族民歌演唱的艺术特质。

彝族民歌演唱具有独特的音乐特色。

彝族民歌的音乐特点非常明显,旋律优美动听,节奏鲜明活泼。

彝族是一个热爱歌唱的民族,他们以歌曲为自己的精神食粮,因此民歌在他们的日常生活中占有重要地位。

彝族民歌的旋律多样化,有的悠扬缓慢,如泉水流淌,有的激昂高亢,如雄狮咆哮。

在音乐节奏上,彝族民歌更是变化多端,有的歌曲轻快活泼,有的歌曲节奏凝重稳健,如同山川河流的奔腾澎湃。

这些独特的音乐特色使得彝族民歌在全国范围内备受人们喜爱。

彝族民歌演唱具有深刻的文化内涵。

彝族是一个历史悠久,文化底蕴深厚的民族,其民歌演唱更是承载了丰富多彩的文化内涵。

在彝族传统文化中,歌曲不仅仅是一种音乐形式,更是一种生活哲学和价值观的传达方式。

彝族民歌中的歌词多是表达一些感慨、情感和心情,内容丰富多样,有的歌曲歌颂美好生活,有的歌曲讲述英雄壮丽的故事,有的歌曲抒发深情的爱意,有的歌曲反映社会生活,有的歌曲祈求风调雨顺。

在彝族传统文化中,每一个民歌都蕴含着丰富的文化内涵,代表了彝族人民对生活的热爱和对传统文化的珍视。

彝族民歌演唱具有浓厚的民族风情。

彝族是一个热情好客,热爱生活的民族,他们热爱歌唱,喜欢以歌声来表达自己的情感和思想。

彝族民歌演唱中融入了浓厚的民族风情,具有独特的民族气息。

彝族人在演唱民歌时往往会伴随手舞足蹈,跳起欢快的舞蹈,以展现出自己的热情和豪放。

在彝族的传统民俗活动中,民歌演唱更是不可缺少的重要环节,每逢节日或喜庆场合,彝族人民都会举行盛大的歌舞晚会,以表达对生活的热爱和对传统文化的传承。

彝族民歌演唱具有丰富的创新能力。

第一章研究和构建云南少数民族音乐学的必要性和现实意义:云南少数民族音乐局十分独特的个性特点,因此研究和构建云南少数民族音乐学的必要性和现实意义。

它活着界音乐文化中,专门具有文化人类学的品质,专门具有音乐学的研究价值。

云南少数民族音乐的组成必将对云南的音乐社会,音乐人文化,音乐美学,音乐心理学及各类音乐技术理论产生踊跃阻碍。

如,从音乐社会角度而言,它可说昰一部活的音乐社会博物馆,它为咱们进一步解决音乐社会中的生产,听众,流行等提供了实例。

它不仅展现了民族文化的的普遍性,深刻性,生动性,而且表现了一个国家一个民族的时期精神。

——价值观,主体观,时空观,质量观等,具重大意义;4构建一个现代的,实体的民族音乐学;5.系统组合研究法仍是建构民族音乐学的重要方式,这是由民族音乐与社会生活联系的普遍性,复杂性所决定的;6.在布局上要抓住重点,突出特点;7.关于学术讨论中的方式论试探。

云少民乐研究与相关学科研究:音乐社会学,音乐史学,音乐美学,音乐风俗学等;相关:基础学科,临近学科,应用学科。

“实体型”以某民族或某地域的民族音乐为实体,进行具体田野工作,调查采访,搜集整理,分析研究等。

分“乐志性质高作”(包括调查报告,音乐概述,音乐志),“乐论性质高作”。

“学科型”以研究民族音乐学本身的问题,如学科概念,性质,研究对象,方式,理论框架或模式等。

区别:体此刻研究对象上,“学”指研究者的价值观,时空观,网络观和质量观等。

“实”指人民群众——民族音乐的创作,利用和拥有者的价值观念,审美观念,功能观念,时空观念等。

前者围绕学科与学者,后者围绕民族音乐与人民群众。

第二章历史分期方式1.原始社会初期的音乐文化及音乐起源问题;2.原始社会中后期的音乐文化;3.具有某些奴隶制社会的音乐文化;4.封建领主土司制社会的音乐文化;5.封建地主制时期的音乐文化;6.社会主义社会时期的音乐文化;7少数民族与汉族的音乐文化双向交流源远流长。

云南少数民族民歌演唱的风格特点内容摘要:云南少数民族民歌是在漫长的社会生活(也包括艺术实践)中逐步发展形成的,各民族的唱法在风格、演唱特点上也各有区别,民族声乐的内涵是很丰富的。

各少数民族结合本民族语言、民歌音调特点,形成了各有特点的发声方法(俗称用嗓方法)。

要保持和发展民族歌手的演唱风格,要求老师要根据歌手各自的嗓音特点因材施教,根据各人的具体条件去发展他们的个人演唱风格。

关键词:民族风格用嗓方法演唱风格云南省地处富饶美丽的边陲,在这片神奇的土地上居住着26个民族,是一个多民族的省份,蕴藏着丰富多彩的各民族文化和优美的民歌,被人们称为民歌的海洋,是一个汇集多民族文化元素的聚宝盆。

民族的多样性造就了民歌的多样性风格,使云南民歌百花园里呈现出色彩斑斓的景象,这丰富的民族元素也为云南民族音乐文化的创作与发展积淀了厚重的基础。

云南少数民族独具风格的演唱方法大体上可分为三种:1.高亢明亮的真声唱法;2.委婉细腻、优美动听的假声唱法;3.表现力强、感情丰富的真假声结合的混声唱法。

与传统的民族唱法相比较,戏曲、曲艺、民歌都是以真假声演唱方法为基础,逐渐形成了具有民族性、科学性、艺术性、时代性的一种演唱方法,现已成为中国主流民族声乐流派的代表。

而云南少数民族唱法,在不脱离本民族语言、风格特点的前提下,进行着不断的改进和发展。

下面笔者着重把这26年来在教学实践与教研交流中所掌握的几种云南独具特色的少数民族民歌演唱方法一一介绍。

一、云南省红河北岸江内彝族“四大腔”(即海菜腔、山药腔、五山腔、四腔白话)的演唱1.江内彝族因与汉族杂居,有些曲式结构受到汉族民歌的许多影响。

最有特点的用嗓方法就是真假声交替使用的技巧,要求歌者在演唱整首歌中,真假声转换要娴熟自如,不能让观众听到换声时出现的一点瑕疵,真假声的交替要天衣无缝。

彝族“四腔”演唱技巧在长期的传承中早就自成一种套曲模式,有特定的演唱技巧,歌词格式具体到哪一腔唱几个字都有明确的规定,演唱时用汉语演唱。

大理的少数民族音乐有哪些独特的力大理,这座充满诗意与浪漫的城市,不仅拥有着迷人的自然风光,还蕴藏着丰富多彩的少数民族音乐文化。

在这片神奇的土地上,白族、彝族、回族、傈僳族等多个少数民族共同生活,他们各自的音乐犹如璀璨的星辰,在大理的文化天空中闪耀着独特的光芒。

大理的少数民族音乐,首先具有一种能让人心灵沉静的力量。

当白族的大本曲响起,那悠扬的旋律仿佛带着人们穿越时空,回到了古老的岁月。

大本曲通常以叙事为主,演唱者用细腻的嗓音讲述着一个个动人的故事,或悲或喜,或忧或乐。

在这娓娓道来的歌声中,人们的内心逐渐平静,浮躁与喧嚣被一一驱散,只留下对生活的深深思考和感悟。

少数民族音乐还拥有凝聚人心的力量。

在重大的节日和庆典上,彝族的火把节音乐总是能将人们紧紧地团结在一起。

欢快的节奏、激昂的旋律,让每个人都不由自主地跟着跳动起来。

大家手拉手,围着篝火,共同欢歌,此时的音乐不再仅仅是声音的表达,更是一种情感的纽带,将人与人之间的距离拉近,让整个族群的向心力和凝聚力得到了极大的增强。

再者,大理的少数民族音乐具有传承文化的力量。

傈僳族的无伴奏多声部合唱,以其独特的和声和演唱方式,传递着傈僳族的历史、信仰和生活方式。

这些歌曲代代相传,成为了傈僳族文化传承的重要载体。

通过音乐,年轻一代能够了解到先辈们的智慧和传统,从而将宝贵的文化遗产延续下去。

少数民族音乐还具有激发创造力的力量。

白族的三弦音乐,其灵活多变的节奏和独特的演奏技巧,为音乐家们提供了无尽的创作灵感。

许多现代音乐作品都融入了白族三弦的元素,使其在新时代焕发出新的活力。

这种创新与融合,不仅丰富了音乐的表现形式,也推动了音乐艺术的不断发展。

大理少数民族音乐的独特魅力还体现在其对情感的表达上。

回族的花儿,以其深情婉转的曲调,倾诉着人们内心深处的爱与思念。

无论是对亲人的牵挂,还是对爱情的渴望,都能在这优美的歌声中找到最贴切的表达。

这种直抵人心的情感力量,让每一个聆听者都能产生强烈的共鸣。

浅谈民族音乐之洞经音乐洞经音乐是云南省少数民族音乐的重要分支之一,它是由云南南部地区的彝族人民所演奏的音乐形式。

洞经音乐的特点是节奏美妙优美且具有很强的节奏感和旋律感,它能够让人们感受到音乐中内隐的深刻思想和文化,是彝族文化传承的有机组成部分之一。

一般而言,彝族人民在婚礼、丧葬、祭祀等各种重大场合都会演奏洞经音乐。

古老的洞经音乐是由野外自然声音和声韵语调等因素的融合而形成的,经过长期留声和传承,逐渐演变成为充满深情的音乐形式。

洞经音乐的演奏者多为有着丰富经验的老人,他们在演奏过程中不仅要掌握各种节奏和旋律技巧,同时还要贯彻传统的文化价值观念,传达出深刻的文化意义。

洞经音乐之所以被视为彝族文化的代表之一,是因为它深刻地表达了彝族人民的生态观念与哲学思考,以及对自然界和人生命的尊重和感恩之情。

在演奏过程中,洞经音乐以采集到的自然音素、庙会唢呐音乐和祭祀乐器的声响为基础,通过对自然和人的心灵表达进行诠释和融合,展示出独特的文化风貌和内涵。

洞经音乐虽然在形式上非常朴素,但其背后蕴含的文化和哲学思想却博大精深。

洞经音乐能反映出彝族人民对于人性中心价值观的追求和人与自然之间的依存和共生关系,正是因为这种深刻的文化和哲学思想,洞经音乐才能够被保护和传承。

现在,由于年轻一代的文化认同危机和生活方式的改变等多种因素的作用,洞经音乐的传承遇到了一定的困难。

但是,这并不意味着洞经音乐就注定要消失,相反,它仍然是一个富有生命力的民族音乐形式,值得我们去发现并传承。

在发展经济的同时,我们也应该重视保护和传承我们传统的文化艺术,让它们继续在新的情境下欣欣向荣。

彝族人民在演奏洞经音乐的过程中,依旧可以发现美妙和低沉的声音以及文化价值和哲学思想的体现,它充满了彝族文化的独特特色和文化传承的意义。

正因为这种文化传承的意义,洞经音乐才能够在音乐界中保持着独特的地位,并且受到了广大群众的支持和热爱。

我们相信,只要我们毫不懈怠地保护和传承这些独特的彝族文化艺术,就能够让它们在新的时代中发扬光大。

云南德宏傣族音乐文化研究云南德宏傣族是中国的少数民族之一,拥有丰富多样的音乐文化。

音乐在德宏傣族的生活中扮演着重要的角色,不仅用于庆祝节日和宗教仪式,还用于表达个人情感和宣扬文化传统。

研究德宏傣族音乐文化对于了解这个民族的习俗和信仰,以及保护和传承其音乐遗产具有重要意义。

德宏傣族的音乐文化非常多样,包括了歌曲、舞蹈、器乐等多种形式。

其中最具代表性的要数傣族唱片,即由傣族女子演唱的独特歌曲。

傣族唱片音乐以其悠扬的旋律和感人的歌词而著称。

这些歌曲通常描绘了傣族人民的劳动生活、爱情故事和对自然的赞美。

还有德宏傣族特有的山歌和竹歌,也是其音乐文化中的重要组成部分。

除了歌曲,舞蹈也是德宏傣族音乐文化的重要一环。

德宏傣族舞蹈具有独特的风格和特点,通常以手臂和身体的动作为主,形式上则较为热情欢快。

这些舞蹈往往伴随着传统乐器的演奏,如竹筒琴、打击乐器等。

傣族舞蹈的动作优美流畅,姿态翩翩起舞,以其独特的艺术魅力吸引着观众。

在德宏傣族的音乐文化中,器乐也占有重要地位。

德宏傣族传统的器乐包括了竹筒琴、芦笙、筝等多种乐器,这些乐器不仅在宗教仪式和节日庆典中得到广泛应用,还是傣族人民日常生活中的重要组成部分。

这些乐器以其独特的音色和演奏技巧,为德宏傣族的音乐文化增添了独特的魅力。

为了研究云南德宏傣族音乐文化,学者们一直致力于收集和整理相关资料,进行实地调研和参与传统音乐的实践。

他们通过参与庆典和仪式,与傣族音乐家和艺人进行交流,深入了解其音乐的历史、演奏技巧和文化背景。

通过这些研究,我们能更全面地了解德宏傣族音乐的特点和价值,为其保护和传承提供有力支持。

云南德宏傣族音乐文化是中国文化宝库中的重要组成部分,通过研究和保护这一文化遗产,不仅可以促进傣族音乐的传承,更可以加深对这个民族习俗和信仰的了解。

这也有助于提升中国民族音乐的地位,展示中国的多元文化,为全球多样化的音乐文化作出贡献。

云南的少数民族音乐有什么特点云南,这片神奇而美丽的土地,是我国少数民族最多的省份,拥有着丰富多样的民族文化。

其中,少数民族音乐犹如璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒,展现出迷人的魅力。

云南少数民族音乐的旋律特点独具一格。

其旋律往往优美动听,灵动多变。

许多音乐的旋律线条起伏较大,时而高亢激昂,宛如直冲云霄的飞鸟;时而婉转低回,恰似潺潺流淌的溪流。

这种大幅度的旋律变化,给人以强烈的情感冲击和听觉享受。

比如彝族的“左脚调”,旋律欢快跳跃,充满活力,让人不禁随之起舞;纳西族的“白沙细乐”,旋律则舒缓悠扬,如泣如诉,仿佛在讲述着古老的故事。

节奏在云南少数民族音乐中也有着重要的地位。

节奏的多样性是其显著特点之一。

有的音乐节奏明快紧凑,像激烈的鼓点,催人奋进;有的则节奏缓慢宽松,如同静谧的夜空中闪烁的星辰,给人以宁静祥和之感。

比如哈尼族的“铓鼓舞”,节奏强烈有力,展现出哈尼族人民的豪放与热情;而傣族的“孔雀舞”音乐,节奏轻柔舒缓,营造出一种优雅迷人的氛围。

在调式方面,云南少数民族音乐也呈现出丰富的特色。

常见的调式有羽调式、徵调式等。

不同的调式赋予了音乐不同的色彩和情感。

羽调式常常给人一种柔和、抒情的感觉,仿佛微风拂面,让人心旷神怡;徵调式则多显得明亮、欢快,充满了生机与活力。

以白族的“大本曲”为例,其多采用羽调式,旋律优美,情感细腻;而佤族的“木鼓舞”音乐则以徵调式为主,节奏明快,富有激情。

歌词是云南少数民族音乐的灵魂所在。

其歌词内容丰富多样,涵盖了生活的方方面面。

有的歌颂爱情,表达对心上人的倾慕与思念;有的赞美大自然,抒发对山川河流的热爱之情;还有的讲述历史传说,传承着民族的记忆和智慧。

歌词往往简洁明了,富有诗意,用生动的语言描绘出一幅幅美丽的画面。

例如,苗族的情歌歌词真挚而热烈,让人感受到爱情的美好与纯粹;傈僳族的劳动歌,歌词朴实无华,却充满了对劳动的赞美和对生活的期待。

演唱方式也是云南少数民族音乐的一大特色。

从音乐角度理解云南少数民族文化——《云南的歌会》教案研究。

一、云南少数民族音乐的特点云南少数民族音乐即是民族文化的重要组成部分,其音乐特点的主要表现在以下几个方面。

1.多样性。

云南少数民族众多,他们的音乐风格各异,如滇东南山歌、滇中花灯节音乐、滇西纳西古歌、苗族芦笙、彝族笙歌等等。

2.原始性。

云南少数民族音乐口传乐器,一般都源于生活,自然发展出来的,极有原始风格。

3.宗教性。

云南少数民族信仰多种多样,部分习俗和音乐内含有宗教祭祀色彩。

如佤族的帕城节,彝族的东巴文化等等。

4.创新性。

随着社会的发展,云南少数民族也在创新自己的音乐文化。

如近年来中华傣乐的崛起,给人们带来惊喜。

二、《云南的歌会》教案研究《云南的歌会》是为了宣传云南各民族文化,展现云南独特的多元文化风貌而制作的影视节目。

它由云南省委宣传部、中国人民艺术剧院拍摄制作,于2018年在央视播出。

节目将汉族、彝族、白族、傣族、哈尼族、拉祜族、佤族、纳西族等云南省内十二个民族的歌舞表演和音乐风采展示得淋漓尽致。

在教学中,该教案研究要求学生通过观看《云南的歌会》来了解云南少数民族音乐文化的特点。

该教案设计了多个环节,比如赏析云南少数民族的花灯舞蹈、学唱纳西族山歌、观赏傣家“天理之舞”等等。

该教案对高中音乐课程云南少数民族音乐单元的教学非常有聚焦性,学生通过较为贴近生活的体验式教学,更有针对性地了解了云南少数民族音乐文化的奇妙魅力。

三、未来的探索云南少数民族音乐文化是我们国家宝贵的文化资源之一,值得我们更为入的研究与挖掘。

在全球化、多元复杂的时代环境下,如何弘扬和传承云南少数民族文化,让其得到更多的传承与发展成为亟待解决的问题。

因此,我们要加强云南少数民族音乐的保护、传承和研究,提高云南多元文化的知晓度和认知度,丰富中国民族音乐和世界音乐文化的多元性。

同时,应该注重在教育、旅游、文艺活动等诸方面通过积极的推广和宣传等办法挖掘和发展云南少数民族音乐文化的活力和引力。

佤族文化传统音乐

佤族是中国南方的一个少数民族,他们有着丰富的文化传统,其中音乐是他们

生活中不可或缺的一部分。

佤族的传统音乐深受自然环境和宗教信仰的影响,展现出独特的魅力和韵味。

佤族的传统音乐通常是由民间艺人和村民们在特定的节日、仪式或庆典上演奏

和演唱的。

他们使用各种乐器,如竹笛、芦笙、铜鼓和木鼓等,配合着特定的舞蹈和歌曲,来表达他们对自然、神灵和生活的感悟和祈祷。

佤族的传统音乐主要分为宗教音乐和民间音乐两大类。

宗教音乐通常是在祭祀、祈福和祈祷仪式上演奏的,它们的旋律悠扬、节奏明快,能够让人们沉浸其中,感受到神圣的力量和美好的愿望。

而民间音乐则更多地反映了佤族人民的日常生活和情感体验,它们的歌词和旋律都充满了对自然、家园和爱情的赞美和思考。

佤族的传统音乐不仅在民间流传,也得到了当地政府和学校的重视和保护。

许

多专门的音乐学校和艺术团体都在努力挖掘和传承佤族音乐的精髓,以便让更多的人了解和欣赏这一独特的艺术形式。

随着现代化的发展,佤族的传统音乐也在不断融合和创新,以适应当代社会的

需要和审美趋势。

但无论怎样变化,佤族的传统音乐始终保持着其独特的魅力和价值,它们是佤族文化的重要组成部分,也是中国民族音乐宝库中不可或缺的一部分。

希望佤族的传统音乐能够得到更广泛的传播和保护,让更多的人能够欣赏到这一美妙的艺术表达。

初探云南少数民族音乐文化的自然传承作者:邓家堃来源:《中国民族博览》2021年第18期【摘要】在现代社会发展中,现代文明对传统文化造成了一定的冲击,在云南少数民族传承民族音乐文化,自然传承是其最为普遍的一种传承方式,具有重要的价值,当地人民群众必须对其加强重视,深入研究及传承方式,确保能够对民族音乐文化进行更为有效的传承和发扬,推进我国现代民族音乐文化的进一步发展。

本文综合探究民族音乐文化传承的重要价值,然后探究其自然传承形式,最后综合探究传承载体,希望能够推进我国现代民族音乐文化的进一步发展。

【关键词】云南;少数民族;音乐文化;自然传承【中图分类号】G812.47 【文献标识码】A 【文章编号】1007-4198(2021)18-068-03【本文著录格式】邓家堃.初探云南少数民族音乐文化的自然传承[J].中国民族博览,2021,9(18):68-70.引言我国云南地区有很多少数民族,具有丰富的民族音乐文化,少数民族在传承音乐文化时,自然传承是其最为常见的传承方式,相关人员需要对其进行深入分析,确保能够对民族音乐文化进行更为有效的传承和发扬,确保能够使其传承价值得到更为充分的体现,为了进一步研究云南少数民族如何自然传承民族音乐文化,特此进行本次研究工作。

一、云南少数民族音乐文化传承价值(一)历史研究价值在我国云南地区,少数民族音乐普遍具有生动的内容,同时其情感真挚能够使民族文化精神得到充分的体现。

民族音乐能够正确引导人们的生活观念,进而实现人们精神境界的有效提升,使人们对民族文化价值具有更为充分的感受。

同时其历史研究价值也相对较高,我国云南地区有多个少数民族,同时,不同民族音乐对不同民族的文化进行了有效的传承,和我国历史发展具有紧密的联系,从而实现多民族文化的有效构成,所以,对保护民族民间音乐具有重要的价值。

(二)现代文化价值在我国现阶段,民族文化价值逐渐被社会各界认知,在进行文化价值传播时,民族音乐文化是其中非常重要的一个组成部分,由于是通过网络多媒体等现代形式传播民族文化,能够更为有效的继承和发展民族文化,同时受到民族音乐文化的长期熏陶,人们逐渐对音乐产生了更为深刻的情感,可以使传承与发展民族民间音乐,拥有更为多样的传播途径,进而使民族音乐传播具有更高的价值,对民间音乐所具有的文化内涵进行深刻的塑造,进而确保民间音乐具有更大的生命力[1]。

纳西古乐的传承与保护1.旅游业发展下的纳西古乐伴随着国家政策和经济发展的进步,改革开放让我们的国门打开了,也为我们新的文化,在这个过程中,就自然而然地让这些比较传统的音乐受到一定的影响。

那些传统音乐不再像以前一样承载着它原有的功能了。

纳西古乐也是传统音乐中的据当地特有的区域特色、人文风情和社会发展综合而成的,它曾经也非常的受欢迎同样无法逃避社会趋势对它命运的影响。

一方面,这是一个开放包容、生机盎然的历史新时期,为了发展经济、传承民云南的每个地区都积极的将文化作为旅游产业的重要支柱,丽江把纳西古乐被该地中的一大亮点呈现出来,让无数的游客深入了解这种传统音乐,起到了令人惊喜的前为止,纳西古乐还到各国去参加巡演,受到了人们的一致好评,纳西古乐也成为的一大特色。

在此过程中,纳西古乐为我国与其他国家的友好往来起到了信使作用文化的继承和发扬发挥了领头羊的作用,这一行为备受社会认可。

但是,其背后带响也不容我们忽视,即正因为在这样的社会背景之下,纳西古乐凭借者旅游文化资动地“积极”进行文化交流和各种演出,因而本质上占据主导地位的是这种现象身业性和经济性,并没有一颗纯粹的为保护和发扬传统文化的初心,这是极其可悲的纳西古乐作为这个商业活动的试验品,就会彻底混淆掉商业性与传统文化的概念,成极其恶劣的影响,也会让纳西古乐慢慢地丢失掉其独有的特色和意义,最终沦为牺牲品。

另一方面,纳西古乐在现代化的发展道路上,逐渐失去了一些原有的个性化形段来看,其在人员组成、配置的乐器、选用的乐曲以及传承方式等方面都逐渐的发如女性可以成为歌唱人及演奏人、对以往的经调作了较大的改动、用诗词来取替原文等;而在一些年老艺人相继去世以后,新成长起来的一代人很难将古老的传统传承中就像乐谱,以前都是以工尺谱的读谱或背诵为主,在现如今我们所处的社会下已经简谱记谱,乐曲演奏及音响组合的古朴和典雅在新变化及规范化出现的同时正在逐渐2.村落中的纳西古乐以丽江周边的长水古乐会为例,自上个世纪九十年代开始,地处城郊的长水村西古乐会的带动,已然成为丽江市内又一个纳西古乐发展较好的乡村社区。