部编版历史七年级下册第17课 明朝的灭亡

- 格式:doc

- 大小:1.92 MB

- 文档页数:3

第17课明朝的灭亡-部编版七年级历史下册教案一. 教学目标1.了解明朝灭亡的原因和过程;2.理解“内忧外患”、“农民起义”、“宦官专权”、“外族入侵”等概念;3.培养学生的历史意识和历史思维能力。

二. 教学内容本课教学内容为《部编版七年级历史下册》的第17课,明朝的灭亡。

主要内容包括:1.明朝建立和壮大的基础;2.明朝灭亡的原因和过程;3.明朝灭亡对中华文化的影响。

三. 教学重难点1. 教学重点1.明朝灭亡的原因和过程;2.明朝灭亡对中华文化的影响。

2. 教学难点1.理解“内忧外患”、“农民起义”、“宦官专权”、“外族入侵”等概念;2.掌握明朝灭亡的复杂性和多方面性。

四. 教学方法本课采用讲授、讨论、分组探究等多种方法,其中特别推荐以下两种方法:1. 国史数据分析法明朝建立于1368年,一直延续到1644年。

在近300年的历史长河中,内忧外患交织,王朝兴衰起伏。

采用国史数据分析法,可以让学生更好地理解明朝灭亡的原因和过程,强化历史思维能力。

2. 问题探究法将学生分组,针对明朝灭亡的原因和过程,发放问题卡片,让学生自主探究、团队合作,共同解决问题。

通过问题探究,学生可以更好地理解明朝灭亡的复杂性和多方面性,激发历史兴趣和求知欲。

五. 教学流程1.导入新课首先,让学生观看PPT,简要介绍明朝建立和壮大的基础。

布置问题:“为什么明朝可以建立?”要求学生思考并回答。

2.国史数据分析法让学生自主探究明朝灭亡的原因和过程,然后进行讨论。

引导学生通过国史数据分析法,分析明朝灭亡原因和过程的复杂性和多方面性。

同时,讲解“内忧外患”、“农民起义”、“宦官专权”、“外族入侵”等概念,帮助学生更好地理解。

3.问题探究法将学生分组,在小组中探究明朝灭亡的原因和过程,发放问题卡片,要求学生在团队内自主探究并解决问题。

问题卡片可包括“李自成起义的原因是什么?”、“明朝隆庆帝和万历帝的治理有什么不同?”等问题。

最后,学生代表小组发表探究结果。

人教版部编历史七年级下册《第17课明朝的灭亡》教学设计一. 教材分析本课为七年级下册历史课程,主要讲述了明朝的灭亡。

教材通过介绍明朝后期的政治腐败、社会矛盾以及农民起义等情况,分析了明朝灭亡的原因,同时也介绍了清朝的建立和早期的发展。

通过本节课的学习,使学生了解明朝灭亡的历史背景和过程,理解历史发展的必然性。

二. 学情分析学生在之前的学习中已经了解了明朝的基本情况,对于历史事件的时间、地点、人物等基本知识有一定掌握。

但对于明朝灭亡的深层次原因和影响,可能还缺乏全面的理解。

因此,在教学过程中,需要引导学生从表象现象中看到本质问题,深入分析历史事件的原因和影响。

三. 教学目标1.知识与技能:了解明朝灭亡的原因,掌握清朝的建立和早期发展情况。

2.过程与方法:通过分析历史事件,培养学生的历史思维能力,提高学生的历史素养。

3.情感态度与价值观:引导学生认识到历史发展的必然性,培养学生热爱祖国历史文化的情感。

四. 教学重难点1.教学重点:明朝灭亡的原因,清朝的建立和早期发展。

2.教学难点:明朝灭亡的深层次原因,历史发展的必然性。

五. 教学方法1.讲授法:讲解明朝灭亡的原因,分析历史事件。

2.案例分析法:通过具体的历史事件,引导学生深入分析问题。

3.讨论法:学生进行课堂讨论,培养学生的历史思维能力。

六. 教学准备1.课件:制作课件,展示历史事件的时间、地点、人物等基本信息。

2.素材:收集相关的历史资料,用于案例分析和讨论。

3.板书设计:设计板书,突出教学重点和难点。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示明朝灭亡的相关图片,引导学生回顾已学知识,对新课产生兴趣。

2.呈现(10分钟)讲解明朝灭亡的原因,包括政治腐败、社会矛盾、农民起义等。

引导学生了解历史事件的表面原因。

3.操练(10分钟)分析明朝灭亡的深层次原因,引导学生从现象看到本质。

通过具体案例,让学生理解历史发展的必然性。

4.巩固(5分钟)学生进行课堂讨论,分享自己的观点和感悟。

部编版七年级下册历史第17课《明朝的灭亡》课堂笔记【课堂笔记】一、明朝简介1. 明朝历时276年(1368年-1644年)。

2. 宋朝灭亡后,元朝建立。

明朝由朱元璋建立,首都在南京。

3. 明朝分两个时期:永乐时期(1402年-1424年)和嘉靖、万历时期(1522年-1627年)。

4. 明朝的良好治理和强大军队使其成为世界上最强大的国家之一。

二、明朝的灭亡1.明朝最终灭亡的原因有很多,但其中最重要的原因是其内部腐败和贪腐。

2. 内部腐败和贪腐造成了政治腐败、国家财政困难等问题。

3. 明朝后期还面临着民间起义和外来入侵的问题。

4. 1644年,李自成领导的农民起义攻打北京,崇祯帝自杀,明朝亡国。

5. 清朝建立后,清朝皇帝采取了一系列方法来维护清朝的统治。

三、明朝的成就1. 明朝在许多方面都有着很高的成就,如文化、艺术、科技、农业、商业等方面。

2. 明朝亦产生了很多伟大的文化和艺术家,如唐伯虎、文征明、徐渭、仇英等。

3. 明朝的科技成就包括造船、火药、印刷术、天文学等。

4. 农业方面,明朝推广水稻种植、发展棉花种植、改良麦子种植等。

5. 明朝也发展了很多商业活动,如银行业、盐业、航海业等。

四、清朝的建立1. 清朝始于1644年,是由满洲族人愈后发起排满革命,其领袖为努尔哈赤。

2. 清朝的建立标志着中国历史上的一个重要转折点,也标志着中国社会经济、政治、文化等各方面的变化。

3. 清朝面临的主要问题是如何统一中国并控制地方官员,控制地方军队,并与外国接触。

4. 为了加强自己的统治,清朝政府实行了很多措施,如改革农村经济、发展手工业、修筑运河等。

5. 但是,清朝建立后的前200年左右,中国的政治和经济一直处于停滞状态。

清朝最终在19世纪后期被西方列强所挑战,导致中国的政治、军事和经济衰败。

五、小结1. 明朝是中国历史上的一个伟大王朝,其成就在许多领域都位于世界前列。

2. 明朝的灭亡是由内部腐败和贪污以及面临的外部压力等多种原因造成的。

《明朝的灭亡》教学模式介绍:探究式教学是以自主探究为主的教学。

它是指教学过程是在教师的启发诱导下,以学生独立自主探究或合作讨论为前提,以现行教材为基本探究内容,以学生周围世界和生活实际为参照对象,为学生提供充分自由表达、质疑、探究、讨论问题的一种教学形式。

学生对当前教学内容中的主要知识点进行自主学习、深入探究并进行小组合作交流,以自我获取,自我求证的方式深化知识的理解和运用。

从而较好地达到课程标准中关于认知目标与情感目标要求的一种教学模式。

其中认知目标涉及与学科相关知识、概念、原理与能力的掌握;情感目标注重科学素养与道德品质的培养。

探究式教学的课程环节:创设情境——启发思考——自主探究——协作交流——总结提高设计思路说明:本课是第三单元内容。

该单元主题内容是:明清时期:统一多民族巩固和发展。

包含内容有:明朝时期政治、经济、科技、建筑与文学等。

本单元介绍了明朝前期的相关史实,内政外交都一度出现了强盛的局面。

随着明朝政治上僵化和腐败,东南沿海倭寇的骚扰,导致统治危机不断加深。

明末最终在农民大起义和东北满族进逼的双重夹击下崩溃。

而本课就是关于明朝的终结,为清朝建立和统一多民族国家巩固和发展奠定基础。

本课介绍明朝灭亡,除了需要培养学生学习历史的证据意识,更重要的是从学生角度和心理特点出发,设计一下让他们感兴趣活动和话题,从而让学生主动的学习历史。

教材分析学生已经学过明朝情况,对明朝建立,明朝统治措施、明朝经济发展、明朝的对外关系等都有了全面了解。

但是关于明朝究竟是怎么灭亡的,学生很敢兴趣,并自己主动搜集和本课相关的历史资料。

课下布置的任务,学生也是很认真的思考并展开讨论。

教学目标【知识与能力目标】1.了解明朝中后期的政治危机、李自成领导的农民起义、满洲兴起与清兵入关等基本史实。

2.分析“均田免赋”口号得到广大农民热烈拥护的原因,思考和认识历史事件之间的内在联系。

【过程与方法目标】1.收集资料,分析明朝灭亡的原因。

明神宗时期南京一带有的富豪之家占地7万顷明熹宗时期-一次赐给瑞王、惠王、桂王田地每人以万计,魏忠贤占地万顷以上明崇祯时期云南沐氏占地万顷以上,占云南耕地的1/3极回答问题。

自学能力。

根据材料总结当时的社师:读图,简要描述图中人物的衣着、神情和生活状况?生回答:衣衫褴褛,神情憔悴;流离失所,家破人亡。

师过渡语:图中人物是封建地主阶级统治下的底层人民,他们就是遭受剥削和压迫的农民阶级。

然而,明中期社会状况的恶化,还远不止于此……出示材料材料一:(明朝末年)旧征未完,新饷已催,额内难缓,额外复急。

……黄埃赤地,乡乡几断人烟;白骨青磷,夜夜常闻鬼哭。

材料一:材料二:富出示明朝《流民图》④明末政治腐败,国家财政危机严重,朝廷赋税不断,阶级矛盾异常尖锐。

4•结果:崇祯皇帝自缢身亡,明王朝被推翻教师过渡语引出后金:李自成有着中国古代农民典型的吃苦耐劳等优点,但是也有中国古代农民小富即安、目光短浅等缺点,大起义军被眼前的胜利所陶醉,忽视了关外东北地区的大敌一一后金,终为满洲人所乘,遭受了失败。

三、探究三江山易主一一满洲兴起和清兵入关1.(多媒体展示努尔哈赤图像)教师讲述:满洲的兴起的基本情况。

(1616年,努尔哈赤统一了女真各部,建立大金,史称后金;1635年,皇太极改族名为满洲,次年改国号为清。

)2.(多媒体出示问题:简述清兵入关情况)学生简述清兵入关情况?答案提示:吴三桂降清,引清兵人关,并与清军联合夹击李自成的军队。

李自成在山海关交战失利,退回北京,最后失败被杀。

4.南明小朝廷斗年4戸的濟旁势南明小朝廷是明朝遗留的大臣推举明皇室后裔建立的政权,但由于皇帝贪图享受,官员之间勾心斗角,争权夺利,很快就被满清灭亡。

5.清统治者入主中原是偶然的吗?谈谈你的看法。

是必然的。

明朝后期的腐朽不堪以及李自成的农民起义军的局限性都注定了他们的失败,满洲贵族的清政权正是蒸蒸日上,充满生机,不断发展。

是偶然的。

吴三桂为了个人利益而投降,打开山海关让清军入了。

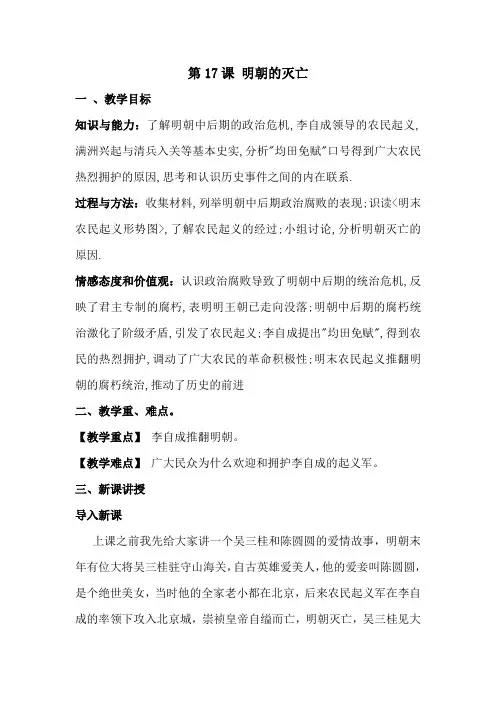

第17课明朝的灭亡一、教学目标知识与能力:了解明朝中后期的政治危机,李自成领导的农民起义,满洲兴起与清兵入关等基本史实,分析"均田免赋"口号得到广大农民热烈拥护的原因,思考和认识历史事件之间的内在联系.过程与方法:收集材料,列举明朝中后期政治腐败的表现;识读<明末农民起义形势图>,了解农民起义的经过;小组讨论,分析明朝灭亡的原因.情感态度和价值观:认识政治腐败导致了明朝中后期的统治危机,反映了君主专制的腐朽,表明明王朝已走向没落;明朝中后期的腐朽统治激化了阶级矛盾,引发了农民起义;李自成提出"均田免赋",得到农民的热烈拥护,调动了广大农民的革命积极性;明末农民起义推翻明朝的腐朽统治,推动了历史的前进二、教学重、难点。

【教学重点】李自成推翻明朝。

【教学难点】广大民众为什么欢迎和拥护李自成的起义军。

三、新课讲授导入新课上课之前我先给大家讲一个吴三桂和陈圆圆的爱情故事,明朝末年有位大将吴三桂驻守山海关,自古英雄爱美人,他的爱妾叫陈圆圆,是个绝世美女,当时他的全家老小都在北京,后来农民起义军在李自成的率领下攻入北京城,崇祯皇帝自缢而亡,明朝灭亡,吴三桂见大势已去,决定投降李自成,可就在他去往北京投降的路途中,突然听说自己的爱妾被李自成部下李宗敏霸占,吴三桂冲冠一怒为红颜,投降了清军,打开山海关,引清军入关。

清代诗人吴梅村根据这一故事写下了“六军恸哭俱缟素,冲冠一怒为红颜”的名句,那么明末的政治局势究竟是怎样的,今天就让我们一起来学习第17课明朝的灭亡。

一、李自成起义请大家打开课本85页,根据任务扫描,介绍一下李自成。

那么明朝末年为什么会爆发农民起义呢?(一)原因:根本原因:1.政治腐败让学生快速阅读课文,结合材料,找出明朝末期政治腐败的表现.表现:①皇帝沉迷享乐,疏于朝政;教师补充:木匠皇帝:明熹宗朱由校在位期间,内忧外患(外有金兵的侵扰,内有明末的起义),是国家最动乱的时期。

部编七年历史下册第17课《明朝的灭亡》教学设计一. 教材分析本课《明朝的灭亡》是部编七年历史下册的第17课,教材通过李自成起义和清军入关两个部分,让学生了解明朝灭亡的原因和历史背景。

教材内容丰富,插图生动,有助于激发学生的学习兴趣。

同时,教材设置了“思考点”和“历史资料”,旨在培养学生的史实分析和综合归纳能力。

二. 学情分析面对七年級的学生,他们在之前的学习中已经对明朝的基本情况有所了解。

但对于明朝灭亡的原因和过程,可能还存在一定的疑惑。

因此,在教学过程中,需要引导学生从多个角度分析问题,帮助他们形成完整的知识体系。

三. 教学目标1.知识与技能:了解李自成起义和清军入关的过程,理解明朝灭亡的原因。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,提高学生分析问题和归纳总结的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史的兴趣,增强他们的民族自豪感和责任感。

四. 教学重难点1.重点:李自成起义和清军入关的过程,明朝灭亡的原因。

2.难点:如何引导学生从多个角度分析明朝灭亡的原因,形成自己的观点。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生通过教材和资料自主学习,提高他们的学习能力。

2.合作讨论:学生进行小组讨论,培养他们的团队协作能力。

3.案例分析:通过分析具体的历史事件,让学生理解明朝灭亡的原因。

4.启发引导:教师引导学生从多个角度思考问题,帮助他们形成完整的知识体系。

六. 教学准备1.教材:部编七年历史下册。

2.资料:关于李自成起义和清军入关的历史资料。

3.课件:制作与教学内容相关的课件,辅助教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示明朝的繁荣景象,然后引出明朝灭亡的原因,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)讲述李自成起义的过程,让学生了解起义的原因和影响。

然后呈现清军入关的历史背景和过程,让学生明白明朝灭亡的另一个原因。

3.操练(10分钟)学生进行小组讨论,让他们分析明朝灭亡的原因。

学生可以结合教材和资料,从政治、经济、社会等多个角度进行思考。

部编版七年级下册历史第17课《明朝的灭亡》教案第一部分:教学设计一、教学目标1. 知识与能力(1)了解明朝灭亡的原因;(2)掌握话说明朝皇帝朱厚照的性格和国家政治的失误;(3)了解明朝的末代皇帝崇祯的生平和死亡的原因;(4)掌握清朝建立的过程以及清政府打击农民起义的政策;(5)了解明朝的艺术、科技、文化等方面的成就。

2. 过程与方法(1)通过阅读、讲授、图表模拟等方式,让学生了解明朝灭亡的原因;(2)通过案例研究等方式,让学生深刻认识明朝皇帝朱厚照的性格和国家政治的失误;(3)通过视频资料、图片阅读等方式,让学生了解明朝的末代皇帝崇祯的生平和死亡的原因;(4)通过小组探究等方式,让学生掌握清朝建立的过程以及清政府打击农民起义的政策;(5)通过查阅资料、讨论等方式,让学生了解明朝的艺术、科技、文化等方面的成就。

3. 情感态度价值观(1)了解历史,认识历史发展的规律和历史演变的规律;(2)从历史教训中体会兴衰盛衰的变化和发展,树立珍惜和发扬优良传统的价值观;(3)爱国主义,热爱祖国,热爱人民,服务人民。

二、教学重点难点教学重点:明朝的灭亡原因,朱厚照及其政治失误,崇祯及其死因,清朝建立的过程,清政府打击农民起义的政策。

教学难点:理解皇帝权力的局限性和清朝对农民起义打击的复杂性。

三、教学过程1. 预习导入(5分钟)教师首先回顾在上一节课学到的知识,让学生有所铺垫,为今天的课程做好心理准备。

然后,让学生预习本节课内容,简述预习感受。

2. 基础知识讲授(20分钟)通过讲解PPT,讲师详细讲解了明朝灭亡的原因和明朝的一些成就。

教师详细讲解以下几个问题:(1)瓦解的军队和管理混乱的政府是导致明朝灭亡的重要原因之一。

(2)嘉靖年间土地兼并和边塞叛乱的增多等因素,为明末灾害的频发埋下了魔难的种子。

(3)明朝的文化、艺术和科技成就方面,有印刷术、海上远航、丝绸之路等方面的较为显著的成就。

(4)有关“万历”,“一条龙”, “戚家军”,明清之际的社会环境。

第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第17课 明朝的灭亡【教案设计】

知识结构

课标要求

1、了解李自成起义推翻明朝;

2、知道满族入主中原。

教材分析

本课是部编版《中国历史》七年级下册第17课的内容“明朝的灭亡”。

本课由“政治腐败与社会动荡”“李自成起义推翻明朝”“满洲兴起和清兵入关”三个子目构成,

主要介绍了明朝灭亡的原因、经过。

本课对于学生学习清朝的建立和发展有着重要的意义。

课时

1课时

明朝的灭亡

满洲兴起和清兵入关

政治腐败与社会动动

李自成起义推翻明朝

重要原因

直接原因

根本原因 直接原因 过程

努尔哈赤建立后金

皇太极改国号清 清兵入关,李自成起义失败

政治:日益腐败

经济:土地兼并严重

教后反思

本课主要再现了明末农民起义和明亡清兴的过程,通过对明末农民起义的探讨学习,了解明末政治腐败的严重危害,知道农民战争对于明代封建秩序产生了猛烈地冲击与破坏。

继立的清王朝以明亡为借鉴,革除了明政府在政治、经济等方面的诸多弊政,采取了一些有利于社会生产的恢复和发展的措施,由此推动了中国社会的发展,这也是明末农民起义的历史作用,需要引领学生从多角度全面分析。

课后补充

(学生提问)补充人物相关知识:努尔哈赤、皇太极、多尔衮、吴三桂、袁崇焕

丰富学生的知

识,增加学生

的学习兴趣第17课明朝的灭亡【作业与板书设计】

【1.作业设计】

【同步测试】

一、单项选择:A组(巩固学习)

二、材料题:B组(拓展学习)

【2.板书设计】

第17课明朝的灭亡。

第17课明朝的灭亡

一、农民起义的爆发和明朝的灭亡

李自成人称(李闯王)提出“均田免赋”的口号,深得民心。

李自成规定了严明的军纪,不许枉杀一人。

向贫苦民众发放钱粮。

建立政权,国号大顺,以作号召。

1644年,李自成攻进北京城,崇祯帝在绝望中自缢。

统治长达276(1368年-1644年)的明王朝,最终被农民起义推翻了。

二、满洲兴起和清军入关

1616年,努尔哈赤统一了女真各部,建立大金,史称后金;

1635年,皇太极改族名为满洲,次年1636改国号为清。

镇守山海关吴三桂降清,引清兵人关,并与清军联合夹击李自成的军队。

初中历史七年级下册《第17课明朝的灭亡》(教学设计)一. 教材分析本课为初中历史七年级下册第17课《明朝的灭亡》。

教材通过介绍明朝后期的政治、经济、社会矛盾,以及李自成起义和清军入关等历史事件,展现了明朝灭亡的过程。

教材内容丰富,提供了丰富的史料,旨在帮助学生了解明朝灭亡的原因,认识历史发展的规律。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已具备一定的历史知识基础,但对明朝灭亡的具体原因和过程可能了解不深。

学生应具备分析史料、归纳总结的能力,以便更好地理解本课内容。

三. 教学目标1.知识与技能:了解明朝灭亡的原因,掌握李自成起义和清军入关等历史事件的时间、过程和影响。

2.过程与方法:通过分析史料,培养学生的历史思维能力;通过小组讨论,提高学生的合作能力。

3.情感态度与价值观:认识历史发展的规律,树立正确的历史观。

四. 教学重难点1.重点:明朝灭亡的原因,李自成起义和清军入关等历史事件。

2.难点:分析史料,理解历史发展的规律。

五. 教学方法1.史料教学法:运用教材中的史料,引导学生分析、归纳,理解明朝灭亡的原因。

2.小组讨论法:学生分组讨论,提高学生的合作能力和历史思维能力。

3.情景教学法:通过设定历史情景,让学生身临其境,增强历史感知。

六. 教学准备1.教材:初中历史七年级下册。

2.史料:与本课相关的历史文献、图片等。

3.教学工具:多媒体设备、黑板、粉笔等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示明朝灭亡的相关图片,如李自成起义和清军入关的画卷,引起学生的兴趣,导入新课。

2.呈现(10分钟)引导学生阅读教材中的史料,让学生了解明朝灭亡的原因。

教师讲解史料,阐述明朝后期的政治、经济、社会矛盾。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析史料,归纳总结明朝灭亡的原因。

教师巡回指导,解答学生疑问。

4.巩固(5分钟)学生回答问题,巩固所学内容。

问题如:明朝灭亡的主要原因是什么?李自成起义和清军入关对明朝有何影响?5.拓展(5分钟)引导学生思考:如何看待历史发展的规律?从中我们可以得到哪些启示?6.小结(5分钟)教师总结本课内容,强调明朝灭亡的原因及历史发展的规律。

部编七年历史下册第17课《明朝的灭亡》说课稿一. 教材分析部编七年历史下册第17课《明朝的灭亡》是一节关于中国历史的重要课程。

本节课主要讲述了明朝灭亡的原因和过程,以及明朝灭亡对中国历史的影响。

教材通过详细的资料和生动的插图,使学生能够深入了解明朝灭亡的历史背景、原因和结果。

教材还设置了丰富的思考题和实践活动,引导学生深入思考和探究,提高学生的学习兴趣和历史素养。

二. 学情分析在教学本节课之前,学生已经学习了关于明朝的相关知识,对明朝的历史背景和主要历史事件有一定的了解。

然而,学生对于明朝灭亡的详细原因和过程可能还不够清楚,需要通过本节课的学习来进一步深化理解。

此外,学生可能对于明朝灭亡对中国历史的影响还不够了解,需要通过本节课的学习来拓展知识。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能够掌握明朝灭亡的原因和过程,了解明朝灭亡对中国历史的影响。

2.过程与方法:学生能够通过阅读教材、讨论和思考,提高对历史事件的分析和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:学生能够认识到历史的复杂性和多样性,培养对历史的兴趣和热爱。

四. 说教学重难点1.教学重点:明朝灭亡的原因和过程,明朝灭亡对中国历史的影响。

2.教学难点:明朝灭亡的深层次原因,明朝灭亡对中国历史的长远影响。

五. 说教学方法与手段本节课采用讲授法、提问法、小组讨论法和实践活动法等多种教学方法相结合。

通过教师的讲解和引导,学生的提问和思考,小组的讨论和合作,学生的实践活动等方式,激发学生的学习兴趣,提高学生的学习积极性和参与度。

六. 说教学过程1.导入:教师通过播放明朝灭亡的相关视频或图片,引导学生回顾已学的明朝知识,激发学生对明朝灭亡的兴趣和好奇心。

2.讲授:教师根据教材内容,系统地讲解明朝灭亡的原因和过程,引导学生深入理解明朝灭亡的历史背景和深层次原因。

3.提问与讨论:教师提出相关问题,引导学生思考和讨论明朝灭亡的原因和过程,促进学生的思维和表达能力。

部编版历史七年级下册第17课明朝的灭亡

1教学分析

【教学目标】

知识与能力

了解明朝中后期政治腐败的情况,深刻理解李自成农民起义以及明朝灭亡的必然

性;正确认识“均田免赋”的口号,识记明朝灭亡的时间和原因;知道清朝的建立

者和建立时间

过程与方法

通过对明朝统治前期和后期的比较,让学生体会执政者的所作所为将影响国家政权

的稳固,培养学生对比辨析、以史为鉴的学习能力

情感态度

与价值观

历史上崇祯帝是一个非常勤奋的皇帝,但也无法挽救明朝的覆灭,从中认识到明朝

腐败政治的巨大破坏力,从而可以理解现阶段为什么我国反腐力度如此之大;从吴

三桂引清兵入关中得出一个较为正确的历史、人生、民族观

【重点难点】

教学重点:明末的腐败政治;李自成推翻明朝。

教学难点:明末农民起义的原因。

2教学过程

一、导入新课

历史学家黄仁宇在《万历十五年》中用近乎平淡的笔触分析了一个皇朝从兴盛走向衰颓的原因。

这本书主要描述了明朝发生的若干为历史学家所易于忽视的事件,这些事件,表面看来虽似末端小节,但实际上却是以前发生大事的症结,也是将在以后掀起波澜的机缘。

在书中开篇说道:“1587年,是为万历十五年,次岁丁亥,表面上似乎是四海升平,无事可记,实际上我们的大明帝国却已走到了它发展的尽头。

”

二、新课讲授

目标导学一:明朝中后期的腐败

1.教师讲述:明朝中后期腐败的基本情况。

(社会经济虽有明显的发展,但政治腐败;皇帝多是沉迷享乐,疏于朝政;皇室内部钩心斗角,大臣们结党营私,争权夺利。

)

2.学生根据教材说说明朝中后期政治腐败的后果。

答案提示:朝政的混乱,造成中央对社会的控制力不断下降,法纪松弛,各级官吏贪赃枉法,对民众百般盘剥。

土地兼并严重,致使大量农民流离失所。

目标导学二:明朝的灭亡

1.史料解读。

材料:17世纪的明朝处于小冰河时期,万历后期至天启年间中国气候显著变冷,北方风沙壅积日甚,旱灾逐年增多,农业收成锐降。

与此同期,中原气温与北方农牧带的降雨量也直抵秦汉以来的最低点。

整个明末时期始终伴随着旱灾、寒流、蝗灾、水灾、鼠疫、瘟疫等,此后中原气温持续下降,天下大乱,狼烟烽起。

2.学生分组讨论除了材料中所说的原因外还有哪些原因导致明末爆发农民起义。

答案提示:明朝末年,政治腐败越发严重,国家财政危机深重,朝廷不断加派赋税。

面对灾荒,官府催征如故。

3.简要说说明末农民起义的基本情况。

答案提示:在各支农民起义军中,李自成的队伍发展迅速,成为起义的主力军。

4.史料解读。

材料一:天启七年(1627年)三月,陕西大旱,澄城知县张斗耀不顾饥民死活,仍然催逼粮税,敲骨吸髓地榨取农民。

白水饥民王二聚集了数百个无法活命的农民进行斗争,他高声问大家:“谁敢杀死知县?”大家异口同声地说:“我敢杀。

”于是王二率饥民冲县城,杀死张斗耀,揭开了明末农民战争的序幕。

材料二:崇祯十四年(1641年)年初,攻占洛阳。

李自成夺取洛阳后,俘获官军3000人,收缴了一批武器辎重,大大改善了农民军的装备,并使自己拥有了一支装备精良的部队。

他没收了福王府中的金银财货和大批粮食物资,发布告示开仓济贫,大赈饥民,令饥民远近就食。

李自成、张献忠相继攻占洛阳、襄阳,宣告了明朝围剿政策的破产。

材料三:崇祯十七年(1644年)年初,李自成在西安建立大顺政权后,即向北京进军。

二月入山西,仅在宁武一战,即破太原等地。

三月,大同、宣府降,迫至京师城下。

十七日,官军三大营先降,十八日,守城太监开门献城,十九日,破皇城,朱由检自缢,明王朝的统治被农民起义推翻。

5.根据材料一说说明末农民起义爆发的直接原因。

答案提示:陕西大旱,但官府仍然催逼粮税。

6.根据材料二,学生抢答在明末农民起义军中发展壮大的是哪一支?

答案提示:李自成农民军。

7.结合材料三和课本知识,说说李自成能够灭亡明朝的原因。

答案提示:(1)明末政治的腐败,社会的黑暗,土地兼并严重,农民生活在水深火热之中,社会矛盾尖锐。

(2)李自成提出“均田免赋”的口号,深得民心。

(3)李自成规定了严明的军纪,不许枉杀一人。

(4)向贫苦民众发放钱粮。

(5)建立政权,以作号召。

8.结合课本知识,教师简单介绍李自成灭亡明朝的基本情况。

(李自成挥师北上,直抵京城,1644年,李自成不到两天就攻进北京城内,崇祯帝在绝望中自缢。

统治长达276年的明王朝,最终被农民起义推翻了。

)

目标导学三:满洲兴起和清兵入关

1.图片展示。

努尔哈赤皇太极

2.教师讲述:满洲兴起的基本情况。

(1616年,努尔哈赤统一了女真各部,建立大金,史称后金;1635年,皇太极改族名为满洲,次年改国号为清。

)

3.学生简述清兵入关情况。

答案提示:吴三桂降清,引清兵入关,并与清军联合夹击李自成的军队。

李自成在山海关交战失利,退回北京,最后失败。

三、课堂总结

明末农民起义军和明清军队经过30余年的反复较量,推翻了明朝,打击了清朝,在中国农民战争史上占有重要地位,对推动社会历史发展起了一定的作用。

虽然以失败告终,但明末农民战争持续时间之久、规模之大、斗争之激烈、影响之深远,却为以往之农民起义所不及。

3板书设计

4教学反思

本课主要再现了明末农民起义和明亡清兴,通过对明末农民起义的探讨学习,了解明末政治腐败的严重危害,知道农民战争对于明代封建秩序产生了猛烈地冲击与破坏的历史作用。

继立的清王朝以明亡为借鉴,革除了明政府在政治、经济等方面的诸多弊政,采取了一些有利于社会生产的恢复和发展的措施,由此推动了中国社会的发展,这也是明末农民起义的历史作用,需要引领学生从多角度全面分析。