鲁迅作品在中学语文课本中的变迁

- 格式:doc

- 大小:18.00 KB

- 文档页数:4

从《呐喊》到《彷徨》:鲁迅小说中的国民痛史鲁迅,中国现代文学史上的巨匠,其作品深刻地揭示了中国近现代社会的动荡和民族痛苦。

从《呐喊》到《彷徨》,鲁迅的小说作品贯穿了国民痛史的沧桑变迁,传达了他对中国民族的深刻担忧和反思。

本文将通过对《呐喊》和《彷徨》两部作品的分析,探讨鲁迅小说中的国民痛史,以期更深刻地理解鲁迅的思想与文学贡献。

《呐喊》是鲁迅的成名作,也是中国现代文学史上最具标志性的作品之一。

作为镜像中国社会的一面镜子,《呐喊》通过对个体悲惨命运的描写,展现了那个时代百姓的痛苦和绝望。

从小说中的人物形象和情节可以体现出中国近代社会的动荡和不安。

小说中的人物无不是被社会压迫、贫困、疾病纠缠的悲惨形象,像“风俗大亨”、“鲁四”、“祥林嫂”等人物都是代表了当时社会的弱势群体。

这部小说中充满了对社会黑暗的愤怒和抱怨之声,写出了中国人内心深处对命运的哀叹。

而《彷徨》则是鲁迅晚年的长篇小说,也是他在小说创作上的又一巅峰之作。

《彷徨》以革命斗争为线索,刻画了一个个被动、迷茫、烦躁的生活画面,展现了中国人内心深处对不公平、悲惨命运的痛苦和抗争。

小说中的人物形象是一个个充满矛盾、犹豫、迷茫的形象,如主人公裘世才,是家族的垂死之人,却又在追求自己的尊严和尊重;而山泊则是曾经承受过严重的屈辱,却又在自己内心中形成了强大的革命信念。

这些形象不断地与自己的内心挣扎,不同的羁绊和环境让他们心力交瘁、彷徨不定。

这部小说的写作体现了鲁迅对中国现代社会的深刻观察和独到见解,折射了中国人在命运的洪流中挣扎、迷茫、彷徨的生存状态,引人深思。

《呐喊》和《彷徨》这两部作品本着鲁迅一贯的思想,以深厚的人文关怀和文学情怀,表达了他对中国现代社会的深刻关切,揭示了中国民族的苦难和痛楚,成为了中国现代文学的经典之作。

鲁迅通过小说的形式,将中国人民的命运置于历史背景之下,展示了中国人的痛苦和艰难。

他善于通过对人物的刻画和对社会现象的揭示,使得小说具有了更深刻的社会意义和历史价值。

朝花夕拾中的情节发展与高潮迭起《朝花夕拾》中的情节发展与高潮迭起《朝花夕拾》,是鲁迅先生的散文集,以回忆鲁迅童年的生活为主线,展现了鲁迅先生对中国社会的观察和思考。

这部作品在情节发展和高潮迭起上表现出了鲁迅散文的特点,引发了读者对社会现实和个人命运的深思。

整个《朝花夕拾》可以分为三个部分:童年时期的记忆、青年时期的反思以及成年后对社会的批判。

在情节发展上,鲁迅通过回忆童年的点点滴滴,展现了一个小人物的成长和面对生活困境的坚韧。

这种情节安排使得读者可以感受到鲁迅沿着时间线不断追忆,并逐渐引导读者思考人生的价值和意义。

在童年时期的情节发展中,鲁迅以生动的描写勾勒出北京的街巷、梨园和昆曲艺人等人物,展示了一个童年时代的社会背景和人文风情。

他描述了自己在北海玩耍、立夏三陪和读书的经历,通过这些情节的叙述,读者可以感受到鲁迅对传统文化的热爱和对人性的思考。

青年时期的情节发展则更加深入和复杂。

鲁迅在这一部分中揭示了自己对社会现实的反思和对传统习俗的质疑。

他以自己的亲身经历探讨了婚姻制度的局限和封建礼教对人性的扭曲。

他描写了自己与张之洞的交往和对张之洞的嘲讽,以及与小侄子的争吵和对教育的思考。

这些情节的展开,使得读者对社会现实和个人命运产生共鸣和思考。

成年后的情节发展更加关注社会问题和个人命运。

鲁迅通过回忆故乡南京的情景,以及对中学生李有才的描写,表达了对封建教育和社会不公的忧虑。

他还通过对北京生活的描绘,展现了社会底层人民的贫困和悲惨命运,呼吁社会的关注和改变。

这些情节的安排,使得读者在阅读过程中深刻思索社会现实和个人命运的联系,引发对社会问题的思考。

《朝花夕拾》在情节发展和高潮迭起上,展现出鲁迅散文的独特魅力。

他通过对童年、青年时期以及成年后的情节描写,呈现了一个小人物在时代变迁中的成长与追求。

这种散文的呈现形式,使得读者在情节的推进中感受到社会现实和个人命运的重要性,并引发了对社会问题的思考和关注。

读者从中可以体味到鲁迅先生对民族精神和社会进步的不懈追求,也可以在情节发展和高潮迭起中感受到鲁迅散文独特的魅力。

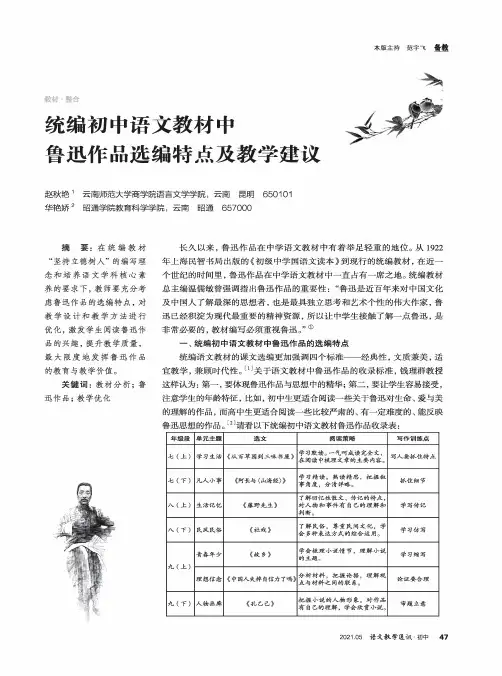

教材-整合统编初中语文教材中鲁迅作品选编特点及教学建议赵秋艳1云南师范大学商学院语言文学学院,云南昆明650101华艳娇2昭通学院教育科学学院,云南昭通657000摘要:在统编教材“坚持立德树人”的编写理念和培养语文学科核心素养的要求下,教师要充分考虑鲁迅作品的选编特点,对教学设计和教学方法进行优化,激发学生阅读鲁迅作品的兴趣,提升教学质量,最大限度地发挥鲁迅作品的教育与教学价值。

关键词:教材分析;鲁迅作品;教学优化长久以来,鲁迅作品在中学语文教材中有着举足轻重的地位。

从1922年上海民智书局出版的《初级中学国语文读本》到现行的统编教材,在近一个世纪的时间里,鲁迅作品在中学语文教材中一直占有一席之地。

统编教材总主编温儒敏曾强调指出鲁迅作品的重要性:“鲁迅是近百年来对中国文化及中国人了解最深的思想者,也是最具独立思考和艺术个性的伟大作家,鲁迅已经积淀为现代最重要的精神资源,所以让中学生接触了解一点鲁迅,是非常必要的,教材编写必须重视鲁迅。

”①—、统编初中语文教材中鲁迅作品的选编特点统编语文教材的课文选编更加强调四个标准——经典性,文质兼美,适宜教学,兼顾时代性。

⑴关于语文教材中鲁迅作品的收录标准,钱理群教授这样认为:第一,要体现鲁迅作品与思想中的精华;第二,要让学生容易接受,注意学生的年龄特征,比如,初中生更适合阅读一些关于鲁迅对生命、爱与美的理解的作品,而高中生更适合阅读一些比较严肃的、有一定难度的、能反映鲁迅思想的作品。

⑵请看以下统编初中语文教材鲁迅作品收录表:年级段单元主题选文阅读策略写作训练点七(上)学习生活《从百草园到三味书屋》学习默读。

一气呵成读完全文,在阅读中梳理文章的主要内容。

写人要抓住特点七(下)凡人小事《阿长与〈山海经〉》学习精读。

熟读精思,把握叙事角度,分清详略。

抓住细节八(上)生活记忆《藤野先生》了解回忆性散文、传记的特点,对人物和事件有自己的理解和判断。

学写传记八(下)民风民俗《社戏》了解民俗,尊重民间文化,学会多种表达方式的综合运用。

探究鲁迅文学风格的演变鲁迅是中国现代文学史上的伟大作家和思想家,他的文学风格深受时代和个人经历的影响,呈现出了明显的演变特点。

本文将通过对鲁迅的代表作品进行探究,分析其文学风格的演变。

一、早期作品:激情张扬的写实主义鲁迅的早期作品,如《狂人日记》和《阿Q正传》,展现出了他激情张扬的写实主义风格。

在这些作品中,鲁迅通过对社会现实的揭露和批判,表达了对传统道德观念和社会体制的不满和反抗。

他以生动的笔触描绘了人物形象和社会环境,展现出了鲁迅对社会不公和人性弱点的独特观察力。

二、中期作品:冷静客观的现实主义随着时代的变迁和个人经历的积累,鲁迅的文学风格逐渐从激情张扬的写实主义转向了冷静客观的现实主义。

在《呐喊》和《彷徨》等作品中,鲁迅以更为深沉的笔触揭示了人性的复杂和社会的矛盾。

他不再只关注个体的命运,而是从更广阔的视角出发,考察社会结构和历史变革对个体的影响。

他的文笔逐渐明晰起来,语言更加简练准确,通过对细节的描写展现出对社会现象的细致观察。

三、晚期作品:深邃沉思的象征主义晚年的鲁迅在文学风格上进一步演变,转向了深邃沉思的象征主义。

《药》和《故事新编》等作品中,鲁迅将现实与象征紧密结合,通过对象征意象和隐喻的运用,抒发了自己对生死、人性和命运的深刻思考。

他的文字更加含蓄而意味深长,透过象征与隐喻的表达,传递出深远的人生观和思想理念。

四、总结与展望鲁迅文学风格的演变是与时代变迁和个人经历紧密相关的。

从早期的激情写实主义到中期的冷静现实主义,再到晚期的深思熟虑的象征主义,鲁迅的文学作品不断演进,展现出一个作家思想和艺术探索的过程。

鲁迅以其独特的文学风格和深刻的思想影响了一代又一代的读者,成为中国现代文学史上的瑰宝。

总体来说,鲁迅文学风格的演变体现了作家对社会现实、人性和命运等问题的不断思考和深化理解。

他的作品既具有强烈的时代感和社会批判意味,又蕴含着对生命和人性的深邃思考,对后世文学产生了深远的影响。

鲁迅的文学风格演变是他艺术探索的过程,也是中国现代文学发展的重要里程碑。

朝花夕拾鲁迅求学路线

朝花夕拾是鲁迅的散文集,收录了鲁迅在初中、高中、大学时期的散文作品。

以下是鲁迅求学路线的大致概述:

1. 义务初中:鲁迅在绍兴完成义务初中教育,这段时间里,他积极参加课外读书活动,广泛涉猎文学、历史、地理等各类书籍。

2. 高中:鲁迅进入浙江绍兴中学(现在的浙江绍兴市第一中学)学习,他在这个时期开始写作并发表了一些关于教育、文学的文章。

他还与同学们一起组织了自由谈论社,进行思想交流。

3. 大学:鲁迅考入旧上海圣约翰大学医学院(现上海交通大学医学院前身)学习医学,但他始终对文学充满热情。

他积极参与学生自治运动,并在《新青年》杂志上发表了一系列重要文章,对当时的社会、文化、政治等问题进行批判和思考。

鲁迅在这个时期开始以文学作为自己的事业,并逐渐成为了中国现代文学的奠基人之一。

总结:鲁迅的求学路线可以概括为义务初中、高中和大学三个阶段。

在这个过程中,他充实了自己的知识储备,培养了批判思维和创作能力,并逐渐成长为一位重要的文化思想家和作家。

语文教学研究论文:语文教材料中的《故乡》百年历程【摘要】2021年鲁迅短篇小说《故乡》发表一百周年,2023年《故乡》进入语文教科书也满一百周年。

中国现代文学史上有诸多《故乡》这样的作品,发表后不久即被选入中小学语文教科书,在百年教科书建设历程中,与中小学语文教学相互成就,历久弥新。

作业系统是语文教科书编制的重要内容,教科书课文的作业编制,体现了教科书编者对课文教学内容的建议。

百年教科书中《故乡》的教学内容大致经历了宏大叙事、小说三要素、细部考证、文本细读等几个时期。

百年《故乡》教学内容的变革折射了百年中国语文教育的变革。

【关键词】语文教科书;《故乡》;经典课文;作业系统;教学内容中国现代中小学语文的发生发展与中国现代文学的发生发展休戚相关。

中国现代文学史上的不少作品在发表后不久,即被选入中小学语文教科书。

这些作品在不断接受各个时期、各个版本语文教科书的选编过程中,完成了它们的“经典化”历程。

随着时间的流逝,它们在成为经典文学作品的同时,也成为语文教科书中的经典课文。

这些经典课文,在不同时代的教科书中熠熠生辉,以其自身的魅力与价值,成为语文教育不可或缺的重要内容,成为接受过基础教育的一代又一代国人的共同记忆。

《故乡》正是这样的经典课文,它在教科书中的发展历程,是一部浓缩的中国现代语文教科书史,也是一部浓缩的中国现代语文教育变革史。

一、1923年:《故乡》首次入选教科书1904年,清政府颁布的《奏定学堂章程》为语文学科的独立发展提供了制度保障,也为语文教育内容的更新、教科书的改革奠定了基础。

与此同时,自晚清开始的白话文运动至国语统一运动,特别是后来的新文化运动,为白话文进入教科书从理念到选文作好了充分准备。

1917年1月,胡适发表新文化运动的发难之作《文学改良刍议》,提出“白话文学之为中国文学之正宗,又为将来文学必用之利器”[1]。

自此,《新青年》杂志就如何促进白话文学的发展,推进“文学革命”,展开了一系列讨论。

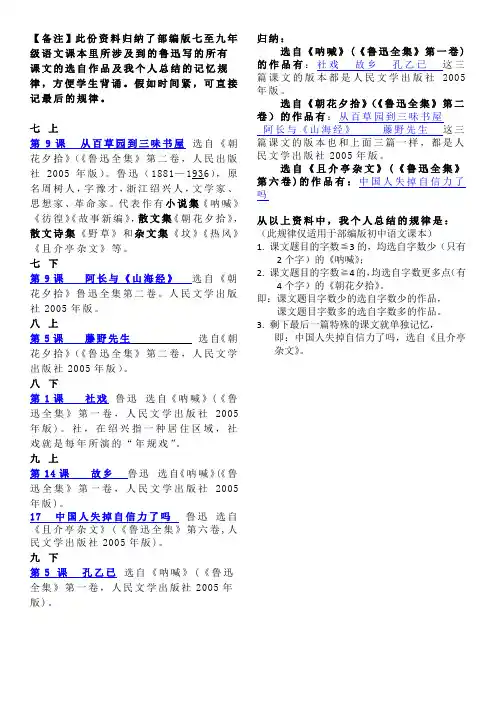

【备注】此份资料归纳了部编版七至九年级语文课本里所涉及到的鲁迅写的所有课文的选自作品及我个人总结的记忆规律,方便学生背诵。

假如时间紧,可直接记最后的规律。

七上第9课从百草园到三味书屋选自《朝花夕拾》(《鲁迅全集》第二卷,人民出版社2005年版)。

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家。

代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。

七下第9课阿长与《山海经》选自《朝花夕拾》鲁迅全集第二卷。

人民文学出版社2005年版。

八上第5课藤野先生选自《朝花夕拾》(《鲁迅全集》第二卷,人民文学出版社2005年版)。

八下第1课社戏鲁迅选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷,人民文学出版社2005年版)。

社,在绍兴指一种居住区域,社戏就是每年所演的“年规戏”。

九上第14课故乡鲁迅选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷,人民文学出版社2005年版)。

17 中国人失掉自信力了吗鲁迅选自《且介亭杂文》(《鲁迅全集》第六卷,人民文学出版社2005年版)。

九下第5 课孔乙已选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷,人民文学出版社2005年版)。

归纳:选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷)的作品有:社戏故乡孔乙已这三篇课文的版本都是人民文学出版社2005年版。

选自《朝花夕拾》(《鲁迅全集》第二卷)的作品有:从百草园到三味书屋阿长与《山海经》藤野先生这三篇课文的版本也和上面三篇一样,都是人民文学出版社2005年版。

选自《且介亭杂文》(《鲁迅全集》第六卷)的作品有:中国人失掉自信力了吗从以上资料中,我个人总结的规律是:(此规律仅适用于部编版初中语文课本)1. 课文题目的字数≦3的,均选自字数少(只有2个字)的《呐喊》;2. 课文题目的字数≧4的,均选自字数更多点(有4个字)的《朝花夕拾》。

即:课文题目字数少的选自字数少的作品,课文题目字数多的选自字数多的作品。

部编版初中语文教材中鲁迅作品教学研究部编版初中语文教材中鲁迅作品教学研究。

鲁迅是中国现代文学的巨匠,他的作品作为经典教材被广泛使用。

本篇文章将围绕鲁迅作品在初中语文教学中的地位和教学策略展开研究。

一、鲁迅作品在初中语文教学中的地位鲁迅的作品在初中语文教材中占有重要地位。

不仅因为他的作品既具有文学价值,又有思想价值;而且因为他的作品涉及广泛,适合初中生的认知水平。

鲁迅的著作中几乎囊括了现代中国的各个方面,既有关于民生的抨击,也有关于思想启迪的示范。

例如,《药》、《故事新编》、《阿Q正传》等,都是中学生接触到的鲁迅的重要作品,这些作品不仅可以让学生了解到中国近代历史、文化、社会等方方面面的知识,还能引导学生思考个体面对民族的角色和尊严问题。

二、鲁迅作品的教学策略(一)注重语言和文学形式的解读鲁迅的作品语言简练、有力,这需要老师在教学中重点讲解其语言的魅力。

另外,鲁迅还采用了一些特殊的文学形式,如白话小说、小品文等,需要给予学生相应的解析。

(二)注重情感教育鲁迅的作品有很强的情感色彩,对学生的情感教育十分有益。

在课堂上,老师可以通过分析鲁迅作品中的情感,引导学生表达自己的情感和感悟。

(三)注重思想启迪鲁迅作品中所蕴含的思想不容小觑,因此,在进行教学时,需要重点讲解其思想内涵。

学生的思想和世界观也可以从中得到启迪和熏陶。

(四)注重情境解读鲁迅作品的背景是社会现象、文化变迁等,学生应该把作品放入情境中,能够更加深入地探究其内涵。

例如《阿Q正传》中的阿Q,是当时特定时代下的产物,对于学生来说,应该更加深入地了解阿Q的生活环境、民族问题等背景信息,在此基础上进一步解读作品。

总之,在教学鲁迅作品时,老师们应该注重启示性、思考性、启发性和魅力性,这样才能达到预期教育目的。

【备注】此份资料归纳了部编版七至九年级语文课本里所涉及到的鲁迅写的所有课文的选自作品及我个人总结的记忆规律,方便学生背诵。

假如时间紧,可直接记最后总结的规律。

七上第9课从百草园到三味书屋选自《朝花夕拾》(《鲁迅全集》第二卷,人民出版社2005年版)。

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家。

代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。

七下八上第5课藤野先生选自《朝花夕拾》(《鲁迅全集》第二卷,人民文学出版社2005年版)。

八下第1课社戏鲁迅选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷,人民文学出版社2005年版)。

社,在绍兴指一种居住区域,社戏就是每年所演的“年规戏”。

九上第14课故乡鲁迅选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷,人民文学出版社2005年版)。

17 中国人失掉自信力了吗鲁迅选自《且介亭杂文》(《鲁迅全集》第六卷,人民文学出版社2005年版)。

九下第5 课孔乙已选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷,人民文学出版社2005年版)。

归纳:选自《呐喊》(《鲁迅全集》第一卷)的作品有:社戏故乡孔乙已这三篇课文的版本都是人民文学出版社2005年版。

选自《朝花夕拾》(《鲁迅全集》第二卷)的作品有:从百草园到三味书屋阿长与《山海经》藤野先生这三篇课文的版本也和上面三篇一样,都是人民文学出版社2005年版。

选自《且介亭杂文》(《鲁迅全集》第六卷)的作品有:中国人失掉自信力了吗从以上资料中,我个人总结的规律是:(此规律仅适用于部编版初中语文课本)1. 课文题目的字数≦3的,均选自字数少(只有2个字)的《呐喊》。

2. 课文题目的字数≧4的,均选自字数更多点(有4个字)的《朝花夕拾》。

即:课文题目字数少的选自字数少的作品,课文题目字数多的选自字数多的作品。

3. 剩下最后一篇特殊的课文就单独记忆,即:中国人失掉自信力了吗,选自《且介亭杂文》。

语文书里被删改地方,竟然有这么多秘密今年秋季,400多万中小学生将启用新修订的语文版一年级和七年级语文教材。

与修订之前相比,新修订的教材课文数量减少了15%,共有40%的课文被替换,同时,古诗文和中国传统文化的比重有所增加。

语文教材又双叒叕修订了目前全国中小学语文教材大概有十几个版本,如人教版、语文版、湖南教育版、长春版、江苏教育版、教育版、河北教育版、西师大版、上海教育版、山东教育出版社、北京师范大学版、浙江教育版。

北京使用的教材主要是人教版、苏教版、课程语言版、北师大版。

以人民教育出版社出版的教材为例。

最近一次大规模的变化是在2013年秋天。

初一语文课本的30篇课文中有9篇被替换了。

鲁迅的《风筝》被删去引起了“鲁迅文章是否合适放入中学课本”的大讨论。

一位老师表示,初一学生很难理解文章想表达的意图和的情绪和情感,而老师在授课时分解也很吃力,感觉是人为教给学生,学生主动进行分析很难。

不过,目前为止,人教版义务教育初中语文教材7-9年级中,鲁迅的文章有6篇之多,基本上每一册都有,依然居作家之首位。

近17年来语文教材中课文的变化情况:(前方高能预警,暴露年龄的时刻到了~)在被删除的文言文和古诗中,脍炙人口的篇目有《寻隐者不遇》《悯农二首》《江雪》《孔雀东南飞》《过秦论》《项脊轩志》等。

可以看出,高中的教材变化较多,删除的都是一些有难度的文言文,在一定程度上减轻了学生和老师的负担。

你对这份表格中的课文记得多少?一些离时代越来越远的课文,随着反复修改,逐渐淡出了学生的视线,成为一代青年的残余。

新修订重视古诗文,意味着……那么,2016年这次改版有哪些新变化呢?虽然具体目录还没出来,但这次修订非常重视古诗词古文的学习,继承和发扬中华优秀传统文化。

比如一至六年级相关课文约占全部课文的30%,每册最后一个单元集中安排反映中华优秀传统文化的课文。

七至九年级相关课文约占全部课文的40%,每册安排两个单元的古诗文。

鲁迅作品在中学语文课本中的变迁

作者:王平邓越

来源:《语文建设》2012年第11期

鲁迅作品从20世纪20年代初入选北京孔德学校编印的非正式出版物《初中国文选读》以来,就—直是中学语文课本里的重头戏。

回首鲁迅作品在中学语文课本里的变迁,从唤醒国民精神、维护新中国政权、巩固“文革”统治真理性,到解放思想,直到促进社会的多元化。

选文变脸背后折射出的是教育思想及价值观的几番浮沉。

民国:推广白话文的先锋

新文化运动的先驱们充分认识到要真正实现人精神的自由和思想的解放,就必须将民主与科学精神深深扎根于人民心中,“当时以反对旧道德提倡新道德、反对旧文学提倡新文学为文化革命的两大旗帜”,而鲁迅的文章在这两方面都做出了突出成绩。

他在对封建制度进行无情攻讦的同时,也指出了“僵死的语言”是封建统治者宣传“朽腐的名教”的载体,因而其作品从一诞生起就注定拥有不可磨灭的经典性。

教科书编者更是认识到推广白话文,打倒孔家店,传播反帝反封建思想的关键在于教育。

早在1923年,鲁迅作品《故乡》和《鸭的喜剧》就被选人上海商务印书馆出版的《新学制国语教科书》,随后,国内各书局、教育部门及一些著名的学校,在其自行编写的语文课本中收录发表在各种刊物上的鲁迅作品约五十余篇。

这一时期鲁迅作品在语文教材中的数量之多,是“五四”新文学其他作家难以企及的。

这一时期鲁迅的选文对推动“五四新文化运动”的发展起到举足轻重的作用,它以文艺的外衣力图唤醒愚昧的国民。

鲁迅作为新文化运动的一面大旗,“第一次找到了中华民族从中国古代文化传统中走向中国现代文化系统的一条必经的狭窄孔道”,将鲁迅作品收入中学语文课本,真正将反帝反封建的革命精神植入了语文教学,打破了上千年来孔家店的垄断地位,实现了从文言文到白话文的历史过渡。

建国初:民族新文化的风向标

1949年新中国成立后,受到国际国内政治环境的影响,语文课本政治化倾向比较严重,课本中的鲁迅作品成了政治的“传声筒”。

人民教育出版社1950年出版的新中国第一套中学语文课本《初级中学语文课本》“编辑大意”就说过:“无论哪一门功课,都有完成思想政治教育的任务。

这个任务,在语文学科更显得重要。

”

尤其是毛泽东对鲁迅予以了高度评价,封鲁迅为“无产阶级文艺队伍的总司令”,导致鲁迅作品理所当然地成了负载新的意识形态的工具。

20世纪50年代,我国实行亲苏政策,《鸭的喜剧》和《我们不再受骗》被解读成中苏友好的见证。

《记念刘和珍君》中的刘和珍被阐释成

为新中国建立献身的革命烈士。

《社戏》是农民孩子的优良品质。

《中国无产阶级革命文学和前驱的血》则是对中国无产阶级的歌颂。

《孔乙己》本是如鲁迅自己所说的“描写一般社会对苦人的凉薄”,有着悲悯情怀之作,却被抽象成揭露封建文化毒害知识分子的罪恶。

《故乡》中的闰土,也被认为蕴藏着的愤恨和反抗的火焰,终会爆发。

1957年反右斗争扩大化后,鲁迅作品更是成为思想政治教育的工具,此时期课本随政治形势频繁增删,对传统保留篇目也有意曲解,无视鲁迅作品的文本内涵。

这一时期,鲁迅大量匕首、投枪式的杂文被入选到教材中去。

正如王富仁所说:“在这一时期,鲁迅杂文在马克思主义政治派的手中,实现了与现实政治斗争的结合,逐渐蜕化成了社会政治斗争的工具,在对鲁迅杂文的阐释上,政治化的倾向表现得格外的强烈和突出,其影响至今犹存。

”

“文革”:被神圣化的政治工具

“文革”期间,语文课变成了“政文课”,从事教科书编写和出版的人民教育出版社遭集体下放,全国通用的语文课本被取消,各地自编语文课本陷入一片混乱局面。

这一时期,鲁迅极大程度地被神化,他们抽象继承鲁迅痛打落水狗的精神,掏空了其所诛伐的对象,于是鲁迅被改装为造反派的守护神。

殊不知,鲁迅生前是最反对被树为偶像的,并一语成谶:“待到伟大的人物成为化石,人们都称他为伟人时,他已经变了傀儡了”。

1972年之后,鲁迅“左”神形象更得以强化,其他作家作品大量被禁,但鲁迅作品均不在被禁范围之内。

鲁迅选文成为中学课本中仅存的文学作品。

此时“左倾”思想登峰造极,各地自编课本均以阶级斗争为纲,语文课本的选录标准是“以毛主席著作作为基本教材,选读文化大革命的好文章和革命作品”,还列出了“教材编写原则”和“选材范围”,着重强调要“坚持政治标准第一,艺术标准第二”。

基本上是对鲁迅作品进行单一的政治性解读,鲁迅成了毛泽东思想的坚实捍卫者和最有力的实践者,成为了“横眉冷对”的无产阶级专政的杀人利器。

“批孔”时,《在现代中国的孔夫子》被选人教材;评《水浒》批宋江时,《流氓的变迁》被选人教材;《答托洛茨基派的信》用来证明“毛主席革命路线”的正确;《三月的租界》用来批判知识分子要进行严格的思想改造要向工农学习;《孔乙己》是说明“十七年资产阶级教育路线的活教材”;《风波》是“反复辟、反倒退”;《故乡》和《祝福》因揭露旧中国的黑暗而证明“文化大革命”就是好;《“友邦惊诧”论》是声讨美帝国主义的檄文。

神化的同时也意味着妖魔化。

鲁迅选文被从具体语境中抽离出来,符号与意义之间的自然联系被割裂,被篡改,被过度阐释,对鲁迅任意曲解与夸张利用,将其高悬于神坛之上。

鲁迅教学更是上纲上线,鲁迅被狭隘地刻意拔高,鲁迅作品中的个别细节更是被无限生发,成为被神化的政治教育工具荼毒生灵。

可谓是明修历史栈道,暗度现实陈仓。

改革开放:“人间鲁迅”形象的还原

改革开放以来,人们的思想不断获得解放,文学研究界“拨乱反正”,重新评价定位有价值的作家作品,20世纪80年代王富仁、钱理群等专家,突破几十年以来的鲁迅“功利律”,著书

立说正本清源,在还原鲁迅原真性方面取得了丰硕的成果,实现了从他律向自律的、从程式框框向艺术的回归。

这一时期中学语文课本中鲁迅作品的收录主要是对“文革”和建国初大部分选文的调整,即“课文要选取文质兼美的文章,必须思想内容好,语言文字好,适合教学。

”

但中学语文教育界与学术研究界仍存在相当大的隔膜,远滞后于鲁迅研究界新成果。

历史的影响不是一朝一夕就能消除的,因而,这一阶段中学鲁迅作品思想主题的解读显得陈旧而无新意,当时的中学鲁迅教学不是一种促进,而是一种延续,从这里仍明显能看出“左”的痕迹。

值得注意的是,在此时期,与政治时事联系紧密的杂文相对减少,中学语文教学在缓慢恢复,一些更温和的作品被选人中学课本。

《范爱农》《阿长与(山海经)》《拿来主义》《流产与断种》《鲁迅自传》五篇文质兼美的文章更是第一次被选人。

教材编者吸取了鲁迅研究的新成果,力图恢复“人间鲁迅”形象,取得了相当可观的成果。

但灾难岁月“厌恶和尚,恨及袈裟”的逆反心理,使大批文人在对鲁迅进行松绑的同时开始对鲁迅进行彻底清算,但这一切都无损鲁迅民族魂的地位。

新世纪:多元化语境的回归

“鲁迅大撤退”是近年的热点话题。

尤其是2010年,多地中学语文教材内容出现较大调整,其中人教社新版高中语文教材中删减了鲁迅先生《药》《为了忘却的纪念》等作品。

实际上自2001年高中实施新课改,打破了人教版教材一统天下的局面。

人教、苏教、鲁人、粤教、北师、语文六足鼎力。

从整体上来看,鲁迅作品在必修课本中的分量相对减少,对此人教版新课程高中语文教材执行主编温儒敏教授发表文章称:“总课量少了,课文总篇数也相应要减少。

就是说,鲁迅篇目在必修课中的减少,是由于课程结构变化与整个课时减少决定的。

”但在选读本中鲁迅作品骤增,甚至包括《鲁迅警世名言》《题词》《俄译本序》等不常见篇目。

另外,梁实秋作品《记梁任公先生的一次演讲》首次走进入教版中学语文教材,体现出课本选编多元化的倾向。

长期以来我们对非左翼文化名人研究很不充分,且由于特定社会历史条件带来的局限,有简单化倾向,海峡两岸学者对他们的评价见仁见智,这种争议一直是中国现代文学研究过程中无法回避的矛盾。

梁实秋作品入选中学课本,体现了主流社会对其文学成就的认可。

文学与政治固不可分离,但文学并不是政治的附属品,文学与政治也并不是非此即彼的关系,不能因文废人,也不能因人废文,兼容并蓄则更能体现出价值的多元和社会的包容。

从以上各时期鲁迅作品在语文课本中的变迁,我们可以看出,鲁迅的众多作品经受住了历史的考验,被不同时期的教科书编者所认可接纳,在各个时期都被选人中学语文课本。

他笔下的孔乙己、闰土、阿Q、祥林嫂等人物形象,他对中国人生存困境的切实描述,他对假恶丑社会绝不调和的战斗精神,已深深扎根于一代又一代国人心中。

“一切历史都是当代史”,意大利学者克罗齐在20世纪初曾提出这样一个命题,我们对鲁迅作品也应作如是观。

失去了当下的语境,所谓的经典可能真的一无所用,甚至可能无法存在下去。

但问题的关键是,正如我们这个时代不可以让马克思走开,因为他论著中涉及的问题依然存在。

同样,鲁迅所思考过、焦虑过的问题,也正如一个个幽灵,依然徘徊在新世纪的天空。

虽然“匡正时弊,重铸民魂”的传统不同程度被一些人漠视淡忘,但鲁迅精神不会过时也不会撤退,它早已融进了我们这个饱经沧桑的民族血脉,它所具有的意义生长点,使其历久弥新,随着时代的发展,真正成为中国人的脊梁。