心脏病患者52例死亡因素分析

- 格式:pdf

- 大小:182.79 KB

- 文档页数:2

第1篇一、案例背景某市法律人员张某,男,35岁,某市律师事务所律师。

张某因工作繁忙,长期处于高强度的工作状态。

2023年3月15日,张某在工作过程中突发心脏病,经抢救无效死亡。

二、案例分析1. 疾病原因分析根据医学鉴定,张某猝死的主要原因是冠心病。

冠心病是一种心血管疾病,由于冠状动脉供血不足,导致心肌缺血缺氧,最终导致心肌梗死。

冠心病的发生与多种因素有关,包括遗传、生活方式、心理压力等。

(1)遗传因素:张某家族中有多位成员患有冠心病,这表明遗传因素在冠心病的发生中起到了一定作用。

(2)生活方式因素:张某长期熬夜、饮食不规律、缺乏锻炼,这些不良的生活习惯导致其身体素质下降,增加了冠心病的风险。

(3)心理压力:张某工作压力大,长期处于紧张的工作状态,心理压力过大,导致情绪波动较大,进而影响心血管健康。

2. 法律责任分析根据《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国劳动合同法》,分析张某猝死案件的法律责任。

(1)用人单位责任:张某的猝死与工作环境、工作压力等因素有关,用人单位应承担一定的责任。

根据《中华人民共和国劳动合同法》第四十二条规定,用人单位应当保障劳动者的合法权益,不得让劳动者从事危害身体健康的劳动。

本案中,用人单位未能为张某提供良好的工作环境,未能有效减轻其工作压力,因此应承担一定的赔偿责任。

(2)个人责任:张某本人也有一定的责任。

根据《中华人民共和国侵权责任法》第二十三条规定,因个人原因造成自己损害的,由本人承担全部责任。

张某在日常生活中缺乏锻炼、饮食不规律,未能有效控制自己的生活方式,因此也应承担一定的责任。

3. 案件处理建议(1)加强用人单位的法律意识:用人单位应加强对劳动者的关爱,为劳动者提供良好的工作环境和条件,减轻劳动者的工作压力。

(2)提高劳动者的自我保护意识:劳动者应关注自身健康状况,养成良好的生活习惯,加强体育锻炼,提高自身素质。

(3)完善相关法律法规:建议国家相关部门加强对劳动者的权益保护,完善相关法律法规,为劳动者提供更好的法律保障。

心脏性猝死病因及高危因素分析钟万生;潘文博;陈东【摘要】目的探讨心脏性猝死(SCD)的病因及高危因素.方法回顾性分析97例SCD临床资料.结果冠心病69例(71.1%),其中急性心肌梗死(AMI)35例(36.1%)、慢性充血性心力衰竭(CHF)53例(54.6%),其中纽约心功能分级(NY-HA)Ⅱ~Ⅲ级占86.7%,左室射血分数(LVEF)测定57例,LVEF<55%占84.2%,B型利钠肽(BNP)明显升高26例(26.8%)、临终前心电图示室性心律失常73例(75.3%)、低钾血症26例(26.8%)、冬季 SCD最常见(42.2%)、其中6:00—12:00时 SCD发生率最高(38.1%).结论冠心病是 SCD最常见的病因;SCD发生有明显的季节性和昼夜差;室性心律失常、心力衰竭、LVEF降低、BNP升高、低钾血症是 SCD的高危因素.【期刊名称】《安徽医药》【年(卷),期】2012(000)009【总页数】3页(P1297-1298,1299)【关键词】心脏性猝死;病因;高危因素【作者】钟万生;潘文博;陈东【作者单位】安徽省合肥市第三人民医院心内科,安徽合肥 230022;安徽省合肥市第三人民医院心内科,安徽合肥 230022;安徽省合肥市第三人民医院心内科,安徽合肥 230022【正文语种】中文心脏性猝死(Sudden Cardica Death,SCD)指由心脏原因导致,在急性症状出现之后1 h内突然意识丧失,引起意外的自然死亡。

医学界对SCD的定义有过多次修订,但其中最重要的内容是离不开“自然”、“突然、意外”和“不可预测性”等词汇[1]。

SCD发病突然,死亡率高,也是现今社会医患关系激化的主要原因之一。

故本文对97例SCD患者临床资料进行回顾性研究分析,探讨其病因及高危因素,旨在早期识别高危病人,正确防范和救治SCD,缓解医患矛盾。

1.1 临床资料入选2001年1月—2011年6月我院心内科死亡病例97例。

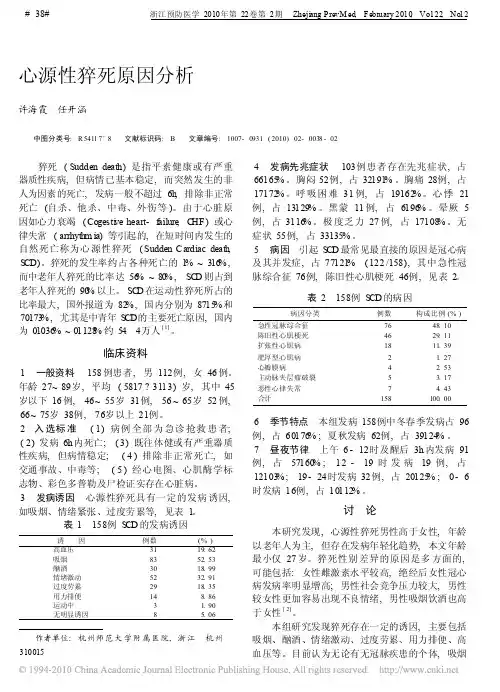

心源性猝死原因分析许海霞任开涵中图分类号:R54117+8 文献标识码:B 文章编号:1007-0931(2010)02-0038-02作者单位:杭州师范大学附属医院,浙江 杭州 310015猝死(Sudden death)是指平素健康或有严重器质性疾病,但病情已基本稳定,而突然发生的非人为因素的死亡,发病一般不超过6h ,排除非正常死亡(自杀、他杀、中毒、外伤等)。

由于心脏原因如心力衰竭(Cogesti v e heart-f ailure ,C HF)或心律失常(arrhythm ia)等引起的,在短时间内发生的自然死亡称为心源性猝死(Sudden Cardiac death ,S CD)。

猝死的发生率约占各种死亡的1%~316%,而中老年人猝死的比率达56%~80%,SC D 则占到老年人猝死的90%以上。

SC D 在运动性猝死所占的比率最大,国外报道为82%,国内分别为8715%和70173%,尤其是中青年S CD 的主要死亡原因,国内为01036%~01128%约54.4万人[1]。

临床资料1一般资料 158例患者,男112例,女46例。

年龄27~89岁,平均(5817?3113)岁,其中45岁以下16例,46~55岁31例,56~65岁52例,66~75岁38例,76岁以上21例。

2 入选标准(1)病例全部为急诊抢救患者;(2)发病6h 内死亡;(3)既往体健或有严重器质性疾病,但病情稳定;(4)排除非正常死亡,如交通事故、中毒等;(5)经心电图、心肌酶学标志物、彩色多普勒及尸检证实存在心脏病。

3发病诱因心源性猝死具有一定的发病诱因,如吸烟、情绪紧张、过度劳累等,见表1。

表1 158例S CD 的发病诱因诱 因例数(%)高血压3119.62吸烟8352.53酗酒3018.99情绪激动5232.91过度劳累2918.35用力排便148.86运动中3 1.90无明显诱因85.064发病先兆症状103例患者存在先兆症状,占66165%。

第1篇一、引言心脏病是全球范围内导致死亡和残疾的主要原因之一。

随着科技的进步和医疗技术的发展,心脏病患者数量逐年增加。

为了更好地了解心脏病的发生、发展和预防,本报告通过对大量心脏病相关数据进行收集、整理和分析,旨在为心脏病的研究、预防和治疗提供数据支持。

二、数据来源本报告所使用的数据来源于以下几个渠道:1. 国家卫生健康委员会统计数据;2. 国际心脏病研究数据库;3. 医疗机构病历数据;4. 互联网公开数据。

三、数据分析方法1. 描述性统计分析:对心脏病患者的基本信息、临床特征、治疗情况等进行描述性统计分析,了解心脏病患者的整体情况;2. 相关性分析:分析不同因素与心脏病发生、发展之间的关系;3. 生存分析:研究心脏病患者的生存状况,分析影响患者生存的因素;4. 机器学习算法:运用机器学习算法对心脏病患者进行风险评估和预测。

四、数据分析结果1. 心脏病患者的基本情况根据统计数据,我国心脏病患者数量逐年增加,2019年全国心脏病患者约2345万人。

其中,男性患者占比略高于女性,年龄主要集中在40-70岁之间。

2. 心脏病患者的临床特征通过对病历数据的分析,发现心脏病患者普遍存在以下临床特征:(1)高血压:高血压是心脏病患者最常见的并发症,约占心脏病患者的70%;(2)高血脂:高血脂也是心脏病患者常见的并发症,约占心脏病患者的60%;(3)糖尿病:糖尿病是心脏病患者的重要危险因素,约占心脏病患者的40%;(4)吸烟:吸烟是心脏病患者的重要危险因素,约占心脏病患者的30%。

3. 心脏病患者的治疗情况(1)药物治疗:药物治疗是心脏病患者最常用的治疗方法,主要包括降压药、降脂药、抗血小板药物等;(2)手术治疗:手术治疗主要包括心脏支架植入、搭桥手术等;(3)介入治疗:介入治疗主要包括射频消融、心脏起搏器植入等。

4. 心脏病患者的生存状况通过对生存数据的分析,发现心脏病患者的生存状况与以下因素密切相关:(1)年龄:随着年龄的增长,心脏病患者的生存率逐渐降低;(2)性别:女性心脏病患者的生存率高于男性;(3)病情严重程度:病情越严重,心脏病患者的生存率越低;(4)治疗及时性:治疗越及时,心脏病患者的生存率越高。

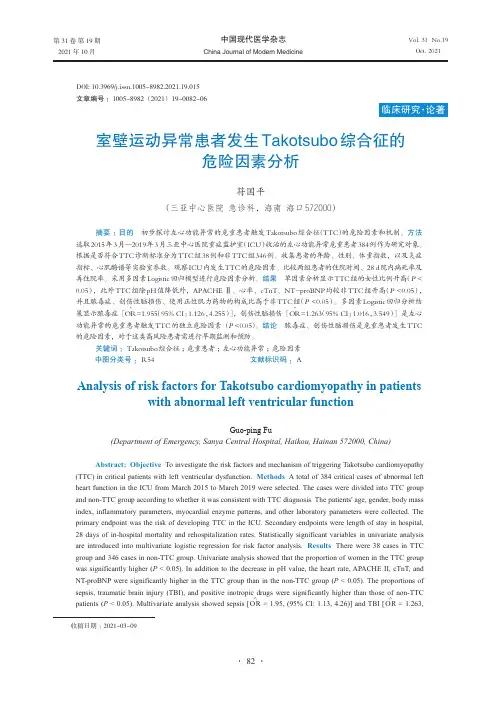

中国现代医学杂志China Journal of Modern MedicineVol.31No.19Oct.2021第31卷第19期2021年10月室壁运动异常患者发生Takotsubo 综合征的危险因素分析符国平(三亚中心医院急诊科,海南海口572000)摘要:目的初步探讨左心功能异常的危重患者触发Takotsubo综合征(TTC )的危险因素和机制。

方法选取2015年3月—2019年3月三亚中心医院重症监护室(ICU)收治的左心功能异常危重患者384例作为研究对象。

根据是否符合TTC诊断标准分为TTC组38例和非TTC组346例。

收集患者的年龄、性别、体重指数,以及炎症指标、心肌酶谱等实验室参数。

观察ICU内发生TTC的危险因素。

比较两组患者的住院时间、28d院内病死率及再住院率。

采用多因素Logistic回归模型进行危险因素分析。

结果单因素分析显示TTC组的女性比例升高(P <0.05),此外TTC组除pH值降低外,APACHE Ⅱ、心率、cTnT、NT-proBNP均较非TTC组升高(P <0.05),并且脓毒症、创伤性脑损伤、使用正性肌力药物的构成比高于非TTC组(P <0.05)。

多因素Logistic回归分析结果显示脓毒症[O ^R=1.955(95%CI:1.126,4.255)],创伤性脑损伤[O ^R=1.263(95%CI:1.016,3.549)]是左心功能异常的危重患者触发TTC的独立危险因素(P <0.05)。

结论脓毒症、创伤性脑损伤是危重患者发生TTC 的危险因素,对于这类高风险患者需进行早期监测和预防。

关键词:Takotsubo综合征;危重患者;左心功能异常;危险因素中图分类号:R54文献标识码:AAnalysis of risk factors for Takotsubo cardiomyopathy in patientswith abnormal left ventricular functionGuo-ping Fu(Department of Emergency,Sanya Central Hospital,Haikou,Hainan 572000,China)Abstract:Objective To investigate the risk factors and mechanism of triggering Takotsubo cardiomyopathy (TTC)in critical patients with left ventricular dysfunction.Methods A total of 384critical cases of abnormal left heart function in the ICU from March 2015to March 2019were selected.The cases were divided into TTC group and non-TTC group according to whether it was consistent with TTC diagnosis.The patients'age,gender,body mass index,inflammatory parameters,myocardial enzyme patterns,and other laboratory parameters were collected.The primary endpoint was the risk of developing TTC in the ICU.Secondary endpoints were length of stay in hospital,28days of in-hospital mortality and rehospitalization rates.Statistically significant variables in univariate analysis are introduced into multivariate logistic regression for risk factor analysis.Results There were 38cases in TTC group and 346cases in non-TTC group.Univariate analysis showed that the proportion of women in the TTC group was significantly higher (P <0.05).In addition to the decrease in pH value,the heart rate,APACHE II,cTnT,and NT-proBNP were significantly higher in the TTC group than in the non-TTC group (P <0.05).The proportions of sepsis,traumatic brain injury (TBI),and positive inotropic drugs were significantly higher than those of non-TTCpatients (P <0.05).Multivariate analysis showed sepsis [O^R =1.95,(95%CI:1.13,4.26)]and TBI [O ^R =1.263,DOI:10.3969/j.issn.1005-8982.2021.19.015文章编号:1005-8982(2021)19-0082-06收稿日期:2021-03-09第19期符国平:室壁运动异常患者发生Takotsubo综合征的危险因素分析(95%CI:1.016,3.549)]were independent risk factors for triggering TTC in critical patients with left cardiac dysfunction.Conclusions Sepsis and TBI are risk factors for TTC in critical patients.Early surveillance and prevention are needed for these high-risk patients.Keywords:takotsubo cardiomyopathy;critical patients;ventricular dysfunction,left;risk factorsTakotsubo综合征(Takotsubo cardiomyopathy,TTC)是一种急性心血管疾病,其临床特征表现为应激刺激后出现左心室急性运动功能减退,临床表现与急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)相似,而冠状动脉造影结果显示无冠状动脉阻塞性改变[1-2]。

低分子肝素治疗慢性肺源性心脏病52例疗效观察【摘要】目的:评价低分子肝素治疗慢性肺源性心脏病疗效及安全性。

方法52 例慢性肺源性心脏病患者随机分为两组,对照组26 例给予常规治疗,治疗组26 例在常规综合治疗基础上加用低分子肝素钙4 100 iu, 12h一次皮下注射,共7天。

统计2组病人住院天数,并比较两组病人有效率。

结果治疗组有效率高于对照组(88.5% 和65.4%,p < 0.05)。

结论:使用低分子肝素治疗慢性肺源性心脏病可降低血液的高凝状态,提高治疗效果,缩短病人住院时间。

【关键词】肺源性心脏病;低分子肝素;高凝状态【中国分类号】r541.5【文献标识码】a【文章编号】1044-5511(2011)11-0092-01慢性肺源性心脏病(简称肺心病)急性加重期心肺功能衰竭是临床上一种常见病、多发病,多伴有血液高凝状态,其形成因素包括血液粘度增高、血小板功能亢进、凝血功能增强、抗凝和纤溶功能减退等因素[1]。

急性加重期患者入住重症监护病房,因心肺功能差,长期卧床,活动量少,加重血液高凝状态。

死亡患者的尸检中肺小动脉血栓发现率为89.8% ,且皆为肺小动脉原位血栓形成,而非血栓栓塞[2 ]。

2009年5月以来我们采用低分子肝素治疗肺源性心脏病患者52例,疗效满意,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料:选择我院2009年5月- 2011年8月慢性肺心病急性加重期心肺功能3级入住我院icu患者52例,诊断符合慢性肺心病诊断标准,随机分为治疗组和对照组,治疗组26例患者中,男18例,女8例;年龄42-84岁,平均年龄61.5岁。

对照组26例患者中,男16例,女10例;年龄40-85岁,平均年龄62.0岁。

两组年龄、性别及心肺功能方面无显著性差异(p > 0.05)并排除急性心梗、严重肝、肾疾病、出血倾向,具有可比性,2 周内未使用抗血小板、抗凝药物或服用激素。

1. 2 治疗方法:全部病例均为要求服用激素全天卧床休息,给予持续低流量吸氧、抗感染、平喘、止咳、祛痰、强心、利尿、扩血管、纠正电解质紊乱及酸碱平衡等治疗,出现呼吸功能衰竭者,均予建立人工气道,呼吸机辅助呼吸。

心源性猝死的病因分析心源性猝死,即因心脏原因导致的突然、意外的死亡。

它通常在发作数分钟内发生,给没有明显前兆的人群带来巨大的威胁。

为了更好地了解和预防心源性猝死,本文将对心源性猝死的病因进行详细分析。

一、冠心病冠心病是心源性猝死的主要病因,它是指冠状动脉的供血不足,导致心肌缺血、坏死,以及心律失常。

冠心病可以由以下因素引起:1. 血管粥样硬化:血管粥样硬化是冠心病的主要原因之一,它是指血管内壁的胆固醇沉积形成斑块,导致血管狭窄、硬化。

这种病理变化会导致血液供给不足,引起心肌缺血,最终导致心源性猝死的发生。

2. 血栓形成:当斑块破裂或破损时,身体会发出炎症反应并形成血栓。

血栓堵塞了冠状动脉,直接导致心肌缺血,引起心脏骤停和猝死。

3. 冠状动脉痉挛:冠状动脉痉挛是冠心病的另一种形式,它是指冠状动脉痉挛性收缩,导致血液供应不足。

心肌缺血引起的心律失常是心源性猝死的主要原因之一。

二、心律失常心律失常是心源性猝死的常见病因。

心律失常是指心脏节律的异常,包括心动过速、心动过缓、心房颤动等。

心律失常的发生可能与以下因素有关:1. 心肌梗死后遗症:心肌梗死后,心肌组织受损,纤维组织增生,扭曲了正常的心脏电活动路径,导致心律失常的发生。

2. 长QT综合征:长QT综合征是一种遗传性心脏疾病,患者的心电图表现为QT间期延长,易发生室颤、心脏骤停等严重心律失常。

3. 电解质紊乱:血槽电解质水平异常,如低钾、低镁等,可以干扰心脏电活动,引发心律失常。

三、心肌病心肌病是一种结构性心脏疾病,也是心源性猝死的病因之一。

心肌病可以由以下因素引起:1. 水肿性心肌炎:水肿性心肌炎是一种病毒感染引起的心脏炎症,它会导致心肌受损并扩张,引起心力衰竭和心律失常。

2. 遗传性心肌病:遗传性心肌病是一组遗传性疾病,包括肥厚型心肌病、扩张型心肌病和限制型心肌病。

这些疾病会导致心肌结构异常,增加心脏猝死的风险。

3. 弥漫性心肌病:弥漫性心肌病是指心肌细胞均匀受损,导致心脏扩张和功能减退。

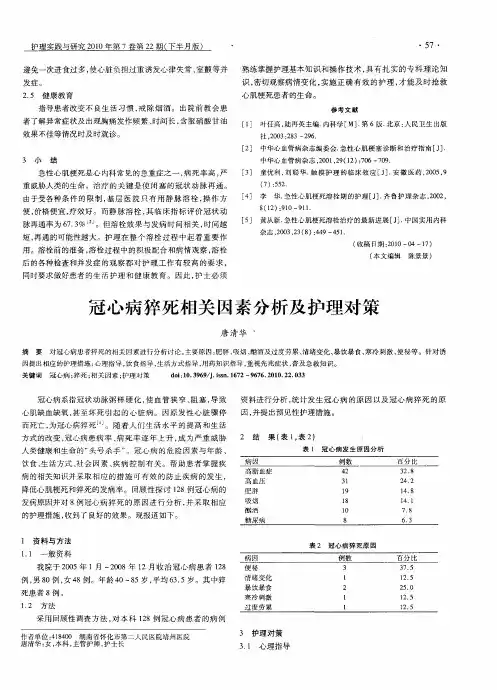

·271·老年慢性肺源性心脏病猝死原因试析贾恩霞 刘 伟 河北省保定市第四中心医院 呼吸内科 072350摘 要:目的:探讨老年慢性肺源性心脏病猝死的原因。

方法:回顾性分析我院自2015年5月~2020年5月因老年慢性肺源性心脏病31例猝死患者的原因。

结果:发现严重缺氧、利尿过度、迷走神经兴奋和交感神经兴奋性增高与老年慢性肺源性心脏病猝死密切相关。

结论:要充分认识老年慢性肺源性心脏病猝死的原因和诱因,在治疗过程中及时纠正缺氧、防止过度利尿、避免交感神经兴奋和迷走神经兴奋性增高,是降低老年慢性肺源性心脏病猝死的关键。

关键词:慢性肺源性心脏病 猝死 老年 缺氧慢性肺源性心脏病(简称肺心病)是一种老年人常见疾病,慢性起病,多死于并发症。

我院自2015年5月~2020年5月150例老年肺心病患者死亡之中,猝死者31例。

现对31例老年肺心病猝死原因分析报道如下:1临床资料男21例,女10例,年龄60~80岁,平均67岁。

均为汉族。

病程3~20年,住院10小时~15天,7天内死亡的25例,未经心肺复苏死亡1例,室颤19例,心室停搏11例。

肺心病34例,合并冠心病11例,合并高心病5例。

本组患者心功能为Ⅲ~Ⅳ级。

心电图示偶发早搏10例,广泛心肌缺血28例,治疗后心功能改善28例,其中明显改善22例,无改善3例。

连续3天使用强效利尿剂30例,31例均因各种原因拒绝吸氧。

Hb>180g/L17例,低钠低氯血症13例,低钠低氯低钾血症7例,单纯低钾血症5例,脂血症15例,氮质血症11例。

死前情况:白天6例,夜间10例,饱餐后4例,外出活动4例,过度兴奋7例。

2讨论心源性猝死是指由于心脏原因引起的自然死亡。

可发生于原有或无心脏病的患者中,常无任何危及生命的前期表现,突然意识丧失,在急性症状出现1小时内死亡[1]。

本组31例均在1小时内死亡。

老年人猝死发生率较高,尤其有冠心病或其它严重器质性心脏病患者。

心血管病的危险因素分析心血管病是目前全球最常见的慢性病之一,是致死率较高的疾病之一。

据统计,全球每年有1700万人死于心血管疾病,占全球总死亡人数的30%以上。

心血管病的发生与众多危险因素有关,把这些危险因素掌握在手,可以有效预防心血管疾病的发生。

(一)年龄年龄是影响心血管疾病发生的重要因素之一。

随着年龄的增长,人体各系统功能下降,老年人往往更容易患上心血管病,尤其是70岁以上的老年人。

因此,老年人应该更加注意心血管保健,保持良好的生活习惯,加强体育锻炼,预防心血管病发生。

(二)高血压高血压是导致心血管疾病的一个极为重要的危险因素。

高血压会损伤心脏和血管壁,导致心脏负荷加重,从而引起多种心血管疾病,如冠心病、心肌梗塞、脑卒中等。

因此,我们应该定期检查血压,保持正常的血压水平,以预防高血压引发心血管疾病。

(三)高血脂高血脂也是导致心血管疾病的一个重要危险因素。

高血脂会导致动脉硬化,增加心血管疾病发生的风险。

血脂异常的人应该控制饮食,减少摄入高脂肪、高热量的食品,保持健康的体重。

(四)糖尿病糖尿病也是导致心血管疾病的危险因素之一。

糖尿病患者往往伴有高血糖、高血压、高血脂等代谢异常,同时还容易引发脑血管疾病、心脏病等。

因此,糖尿病患者也应该注意加强体育锻炼、控制饮食等,以保持血糖水平的稳定。

(五)高尿酸血症高尿酸血症也是导致心血管疾病的危险因素之一。

长期的高尿酸血症可以导致痛风、肾病、动脉硬化等多种疾病,进而引发心血管疾病。

因此,我们应该控制摄入含高嘌呤的食品,适当增加运动量、保持健康的生活方式。

(六)吸烟吸烟是导致心血管疾病的危险因素之一。

香烟中的尼古丁可以产生收缩血管的作用,使血管内壁破裂,容易导致血栓形成,从而引发心肌梗塞、脑卒中等疾病。

因此,吸烟者应该尽早戒烟,保持良好的生活习惯,预防心血管疾病发生。

总之,预防和控制心血管疾病的发生,关键是要掌握好心血管病的危险因素,注意良好的生活方式,以及适当的运动和控制饮食等。

心源性猝死的危险因素和预警因子的探讨[摘要] 心源性猝死以冠心病患者最为多见,约占75%,急性心肌梗死是医院内发生心源性猝死的最主要原因。

冠状动脉粥样硬化和心肌病变是发生猝死的基础,心肌一过性的功能障碍和电生理的改变,是导致心跳骤停的原因,也有人是因为冠状动脉发育畸形、冠状动脉有炎症而发生猝死。

除冠心病外,尤以原发性心肌病中肥厚型心肌病最多见;各种严重的心律失常;急性心肌炎等多种心脏病。

[关键词] 心源性猝死;因素;防治;探讨[中图分类号] r541 [文献标识码] a [文章编号] 2095-0616(2013)02-36-03研究发现,各种心脏病均可导致猝死,但冠心病是最主要的原因。

发生心源性猝死(sudden cardiac death,scd)患者中有心肌梗死病史的占75%。

其次为心肌炎、原发性心肌病、风湿性心脏病等。

这些心脏疾病都会导致心脏突然停止有效收缩,造成全身供血严重不足,最后引发死亡。

有关研究发现疑似该病的患者发病后多在艰苦呻吟数分钟内即死亡,部分被救活的病例发现有心室颤动和诱发的多行性室速。

这种疾病被命名为brugada综合征,发病机制现在已经基本清楚,是一种遗传性疾病,这些患者虽然可能平时无任何症状,但是他们比正常人猝死的危险高很多倍,一定要采取积极措施预防[1]。

1 scd危险因素认识的现状scd是最常见的死亡模式。

急性心肌梗死是医院内发生心源性猝死的最主要原因[2]。

冠状动脉粥样硬化和心肌病变是发生猝死的基础,心肌一过性的功能障碍和电生理的改变,是导致心跳骤停的原因。

各种心脏疾病到晚期引起心脏扩大和心脏功能不全时,极易发生严重的心律失常导致猝死[3]。

此外,近年在中国、日本、菲律宾等国家发现一种可导致猝死的疾病,这种疾病多发生于一个家族中20~49岁的男性,常在夏季发病,84%的猝死发生于夜间睡眠中。

实际上相当数量的患者发生scd前并无心血管疾病的症状与体征,也未因此对增加的scd危险予以重视,并且迄今尚无一项试验能准确预测scd。