湘西舒家塘古堡寨聚落景观形态研究

- 格式:doc

- 大小:11.88 KB

- 文档页数:1

Further Cover深度涉足游客凝视视角下旅游形象感知探究——以湖南湘西为例黄予勤 杨 艳(湖南第一师范学院商学院,湖南长沙 410006)摘 要:本研究基于经典游客凝视理论,采用质性研究的方法——照片引谈法,对旅游者在旅游过程中的凝视现象展开研究。

通过让受访者对选出的12张湖南湘西地区具有代表性的图片进行排序,发现脱离城市后慢生活的向往、充分的旅游地营销都会影响游客对于旅游目的地的凝视。

基于调查得到的结果,本文提出深挖当地特色旅游资源,增强游客的沉浸体验感;整合当地特色旅游资源,提升游客体验满意度;培育当地居民主人翁意识,实现居民与游客的价值共创三点建议,帮助湘西地区打造景区凝视元素,提升旅游地形象。

关键词:游客凝视;旅游形象;湖南湘西中图分类号:F592.7 文献标识码:A一、文献综述(一)游客凝视理论1992年,约翰·厄里(John Urry)提出了游客凝视理论[1]。

游客凝视理论是游客对旅游目的地的景点和活动的凝视,用视觉特征去描绘整个旅游经历。

John Urry等指出凝视具有支配性,认为“看”是游客的旅游核心体验[2]。

达里娅·毛兹(Darya Maoz)提出“当地人凝视”概念并深入探讨[3]。

国内学者刘丹萍较早引入游客凝视这一理论,她提出游客凝视具有反向生活性[4],人们更倾向于注意那些自己生活中所没有的并且特别的事物,以获得愉悦、怀旧、刺激等旅游体验。

在这之后,旅游凝视研究开始从理论探讨逐步转为以质性和量化等为核心的旅游社会学科学研究。

国内相关研究多从凝视真实性、旅游体验、游客行为、凝视摄影与旅游凝视、旅游地典型意象元素提取、旅游地形象感知等角度关注游客凝视理论发展与实际运用[5-11]。

(二)游客凝视的建构游客凝视并不是一成不变的,它会随着时代的变迁、社会群体的更新换代及社会形态的不同而产生差异。

游客凝视在本质上具有社会性,游客并不能定义它的本质,真正定义它的是游客背后的社会体制和组织[12]。

湘西采风调研报告1. 引言湘西地区位于湖南省西部,是中国西南少数民族聚居地之一。

湘西自然风光秀丽,人文历史底蕴深厚,吸引了众多文学艺术家和探险家前来采风调研。

本报告将对湘西地区进行综合调查研究,以探索当地独特的自然景观、民族文化和社会经济发展情况。

2. 自然景观湘西地区地理环境复杂多样,拥有丰富的自然景观资源。

其中,张家界国家森林公园是湘西最著名的景点之一,以其独特的石峰、溶洞和岩石画而闻名世界。

此外,花垣河、石牛河等风景河流及橘子洲、乌蒙山等山岳景观也深受游客喜爱。

3. 民族文化湘西地区有着丰富的少数民族文化,其中以土家族、苗族和侗族为主。

这些民族有着独特的服饰、民间艺术和民俗活动,如土家锦鸡舞、苗族踩街和侗族木楼等。

此外,湘西的美食文化也非常丰富,土家酸菜鱼、苗家腊肉以及侗族腊鸡等都值得一尝。

4. 社会经济发展近年来,湘西地区的社会经济呈现出快速发展的态势。

旅游业成为湘西地区的支柱产业,吸引了大量的游客和投资。

同时,当地的农业、林业和畜牧业也在稳步发展,为当地居民提供了丰富的就业机会。

饮食、服饰、民间工艺品等民族文化产业也日益兴旺。

5. 存在问题然而,湘西地区发展仍然面临一些难题。

首先,旅游业发展不平衡,有些地区的旅游资源得不到充分开发利用。

其次,社会基础设施和公共服务相对不完善,制约了当地经济和社会发展。

最后,少数民族的传统文化逐渐失去,年轻一代对传统文化的认同感下降。

6. 对策建议为了促进湘西地区的可持续发展,我们提出以下建议:- 加大对旅游业的投资,优化旅游资源布局,提升旅游服务质量。

- 加强基础设施建设,改善交通、水电等基础设施条件,提高社会公共服务水平。

- 注重保护和传承少数民族文化,开展相关的教育培训和文化活动。

- 引进新兴产业,提供更多的就业机会,提高居民的生活水平。

7. 结论通过本次湘西采风调研,我们对湘西地区的自然景观、民族文化和社会经济发展有了更深入的了解。

湘西地区在旅游业、社会经济和民族文化方面具有巨大的发展潜力,但也面临一些挑战。

261侗族传统聚落程阳八寨景观美景度探析◎赵可塑 韩冬摘要:文章主要采用SBE 美景度评价分析法,对侗族传统聚落程阳八寨的乡土景观场景类型及其景观要素的喜欢程度进行调查分析。

结果表明受测者们普遍对三生空间场景(自然、人文与生产性景观类型)喜欢程度较高,说明景观要素较丰富的三生空间场景具有较高的美景度,其次美景度由高到低依次为人文与生产景观所构成的场景类型、自然与人文景观所构成的场景类型和自然与生产景观所构成的场景类型。

纯人文景观场景美景度为负值,受欢迎程度较差。

关键词:风景园林;美景度;SBE 法;乡土景观;程阳八寨传统聚落乡土景观是由当地劳动人民历经多年,在原始生态环境上生产和生活的活动过程中创造出来的,并展现出一个具有地域特色、文化鲜明的乡村景观。

它是历史的产物,是劳动人民智慧的结晶。

党的十八大以来,在乡村振兴战略指引下加快了各个地方地区的美丽乡村建设。

然而对于传统古村落的建设应该特别地注意保护和利用好其宝贵的乡土景观资源。

然而,正处于摸索阶段的美丽乡村建设现状存在相应的问题,如景观品质的好坏如何衡量、乡村景观改造提升如何准确快速抓住重点等。

风景的美丽程度是景观学研究的最基础的意义,也是一种最直观展现景观优劣的表达方式,在研究风景美丽程度的过程中,SBE 法是最常用的方法。

简单地说,景观的评价就是人在看风景时的感觉,是景观通过人的眼睛传送给大脑而产生的美丽程度的看法。

景观的评价初始数据来自个体的价值判断。

近年来国内的学者也都在景观美景度方面做了许多探索,如城市生态林及林内景观美景度评价与分析,滨水植物与滨水景观美景度分析,还有针对小区、公园、茶园、山体坡面和道路的美景度评价及效益分析等。

然而,对少数民族的特色聚落村寨景观美景度评价研究较少。

因此,文章探讨侗族传统聚落程阳八寨景观的美景度,为程阳八寨乡村建设提供一定的参考,为更多游客创造出吸引力更强和舒适感更好的乡土景观三生空间场景。

一、材料与方法(一)研究对象侗族传统聚落程阳八寨位于广西柳州市三江侗族自治县,距三江县城19公里。

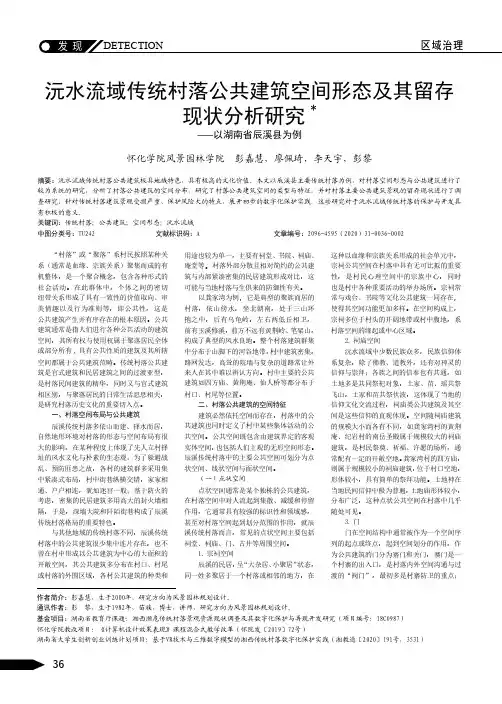

区域治理DETECTION沅水流域传统村落公共建筑空间形态及其留存现状分析研究*——以湖南省辰溪县为例怀化学院风景园林学院 彭嘉慧,廖佩琦,李天宇,彭黎摘要:沅水流域传统村落公共建筑极具地域特色,具有极高的文化价值。

本文以辰溪县主要传统村落为例,对村落空间形态与公共建筑进行了较为系统的研究,分析了村落公共建筑的空间分布,研究了村落公共建筑空间的类型与特征,并对村落主要公共建筑景观的留存现状进行了调查研究,针对传统村落建筑景观受损严重、保护风险大的特点,展开初步的数字化保护实践。

这些研究对于沅水流域传统村落的保护与开发具有积极的意义。

关键词:传统村落;公共建筑;空间形态;沅水流域中图分类号:TU242 文献标识码:A 文章编号:2096-4595(2020)31-0036-0002“村落”或“聚落”系村民按照某种关系(通常是血缘、宗族关系)聚集而成的有机整体,是一个聚合概念,包含各种形式的社会活动。

在此群体中,个体之间的密切纽带关系形成了具有一致性的价值取向、审美情趣以及行为准则等,即公共性,这是公共建筑产生并有序存在的根本原因。

公共建筑通常是指人们进行各种公共活动的建筑空间,其所有权与使用权属于聚落居民全体或部分所有,具有公共性质的建筑及其所辖空间都属于公共建筑范畴。

传统村落公共建筑是官式建筑和民居建筑之间的过渡亚型,是村落民间建筑的精华,同时又与官式建筑相区别,与聚落居民的日常生活息息相关,是研究村落历史文化的重要切入点。

一、村落空间布局与公共建筑辰溪传统村落多依山而建、择水而居,自然地形环境对村落的形态与空间布局有很大的影响,在某种程度上体现了先人立村择址的风水文化与朴素的生态观;为了躲避战乱、预防匪患之故,各村的建筑群多采用集中紧凑式布局,村中街巷纵横交错,家家相通、户户相连,犹如迷宫一般;基于防火的考虑,密集的民居建筑多用高大的封火墙相隔,于是,深墙大院和阡陌街巷构成了辰溪传统村落格局的重要特色。

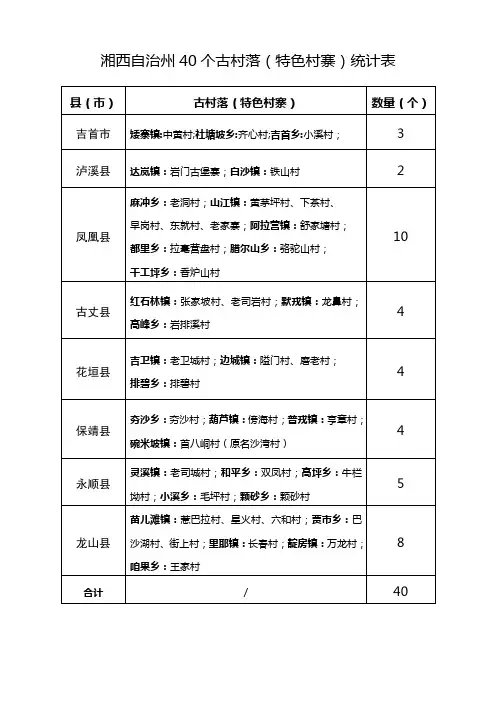

湘西自治州40个古村落(特色村寨)统计表

县(市)古村落(特色村寨)数量(个)吉首市矮寨镇:中黄村;社塘坡乡:齐心村;吉首乡:小溪村; 3

泸溪县达岚镇:岩门古堡寨;白沙镇:铁山村 2

凤凰县麻冲乡:老洞村;山江镇:黄茅坪村、下茶村、

早岗村、东就村、老家寨;阿拉营镇:舒家塘村;

都里乡:拉毫营盘村;腊尔山乡:骆驼山村;

千工坪乡:香炉山村

10

古丈县

红石林镇:张家坡村、老司岩村;默戎镇:龙鼻村;

高峰乡:岩排溪村

4 花垣县

吉卫镇:老卫城村;边城镇:隘门村、磨老村;

排碧乡:排碧村

4 保靖县

夯沙乡:夯沙村;葫芦镇:傍海村;普戎镇:亨章村;

碗米坡镇:首八峒村(原名沙湾村)

4 永顺县

灵溪镇:老司城村;和平乡:双凤村;高坪乡:牛栏

坳村;小溪乡:毛坪村;颗砂乡:颗砂村

5

龙山县苗儿滩镇:惹巴拉村、星火村、六和村;贾市乡:巴

沙湖村、街上村;里耶镇:长春村;靛房镇:万龙村;

咱果乡:王家村

8

合计/ 40。

1引言川盐古道是一条源于四川并辐射鄂、渝、湘等地区的运盐古道。

鄂西南的陆运线路经过崇山峻岭,因为客商歇脚的需求,若干沿线聚落应运而生。

随着时代的更迭,川盐古道早已废弃,但其往日的繁华和建筑的精湛技艺给我们留下了宝贵的文化财富。

近年来,川盐古道受到越来越多专家学者的关注,研究重点在于川盐古道保护利用价值及文化线路特征方面。

研究发现,川盐古道对沿线地区的社会、经济、文化结构等方面的发展起着重要的推动作用。

前人的研究也有一些疏漏之处,即在研究过程中对不同时代没有分界。

学者将不同时期的古道平行排列讨论,而对其不同区段形成的年代缺乏探索。

酉水是川盐古道重要的水路通道,彭家寨就位于龙潭河西岸,紧靠酉水与龙潭河交汇区域两河口。

文章以“川盐古道”为线索,探讨不同时期川盐古道在民族、文化、经济上对彭家寨演化的影响,从而建立彭家寨这一盐运聚落在时空维度的坐标。

从20世纪90年代开始,以张良皋先生为代表的专家学者开始对彭家寨展开了深入研究。

其研究成果《人世仙居吊脚楼》对鄂西最具代表性的土家族建筑群彭家寨进行了介绍,激发了专家学者对彭家寨研究的兴趣。

后又有《湖北宣恩彭家寨村落空间布局研究》《土家族吊脚楼建筑空间的当代变迁》相继发表。

众多学者对于彭家寨研究的侧重点各有不同,但主要是对建筑空间形态方面的研究,缺少对各时期彭家寨形态特征的区分。

文章以川盐古道沿线聚落彭家寨为研究对象,通过对其时间演变的研究,以期对川盐古道的保护利用有所助益。

摘要 吊脚楼建筑是一种随着人类社会发展而传承下来的古老建筑,是特定的民族与特定文化相互作用的产物。

鄂西南是少数民族聚居地带,盐道文化与土家族、苗族文化交融,形成了地方特有的吊脚楼建筑群。

文章选取川盐古道鄂西南段典型聚落彭家寨进行研究,通过实地调查与历史文献结合研究,对彭家寨近200年的演变过程进行梳理,展望其未来发展趋势。

从彭家寨时空视角进行分析,从而达到对川盐古道鄂西南段传统聚落的保护与传承的目的。

湖南湘西土家族苗族自治州景点湖南湘西土家族苗族自治州是中国独具魅力的地方之一,拥有着丰富的自然风光和人文景观。

在这里,你可以领略到大自然的鬼斧神工,感受到土家族和苗族的深厚文化底蕴。

本文将带你深入探索湖南湘西土家族苗族自治州的众多景点,为你呈现一幅完整而多姿多彩的画面。

1. 凤凰古城凤凰古城是湘西的一颗明珠,它坐落在柳江之滨,是一座保存完好的古城。

走在这里的古街上,仿佛穿越回了过去,古朴的建筑、古老的巷道、悠久的历史,处处都充满了故事。

在凤凰古城,你可以漫步江边,登上城墙,俯瞰整个古城的美景,也可以品尝当地特色美食,感受土家族和苗族的风情。

2. 湖南吉首苗寨吉首苗寨是湘西土家族苗族自治州最具代表性的景点之一,这里有着原始的自然风光和丰富的民族文化。

苗寨中的吊脚楼是最具特色的建筑,每一栋吊脚楼都承载着苗族人民的生活和情感,是苗族传统建筑的典范。

在苗寨中,你可以参与苗族的传统节日活动,品尝正宗的苗家美食,近距离感受苗族人民的热情和淳朴。

3. 翁源昭山翁源昭山是一个集自然风光和人文景观于一体的风景区,这里有着绚丽多彩的自然风光和深厚的历史文化。

登上昭山,可以俯瞰整个湘西地区的美丽风光,感受大自然的力量和美丽。

在这里,你还可以参观土家族的风雨桥、苗家的侗族风情园,了解当地民族的风土人情,领略不同民族文化的异彩纷呈。

4. 龙山石窟龙山石窟是一处保存完好的古代石窟群,位于湘西土家族苗族自治州境内。

这里有着精美的佛像和壁画,展示了古代艺术的丰富内涵。

在龙山石窟内,你可以感受到历史的沧桑和岁月的洗礼,领略古代艺术的魅力。

这里也是研究中国佛教历史和艺术的重要场所,吸引着众多学者和游客前来参观和研究。

总结回顾:湖南湘西土家族苗族自治州拥有着丰富多彩的自然风光和悠久厚重的人文历史,每一个景点都有着独特的魅力。

凤凰古城展现了古代建筑和土家族苗族文化的魅力,吉首苗寨通过苗族的吊脚楼和传统节日活动展现了苗族人民的风土人情,翁源昭山则向人们展示了湘西地区的壮丽自然景观和不同民族的文化特色,龙山石窟则呈现了古代艺术的精湛和佛教文化的厚重。

火塘在湘西苗族乡土文化传承保护中的作用探析李辉,罗明金(重庆师范大学美术学院,重庆401331)作者简介:李辉(!995-),男,湖南怀化人,研究生就读于学美学。

研究方。

项目基金:“2019年度国家社科基金艺术学项目”《武陵民族的理与传承研究》项目批准号:19EG208。

摘要:火塘是湘西苗族居民在上千年的农耕生产生活中形成的器物,真实地反映出他们的生活方式、生活美学及乡土文化,成为了物质文明与精神文明交融的载体。

文章通过对湘西苗族火塘的空间布局、使用价值及文化价值进行详细探讨,目的就是挖掘火塘所蕴含的乡土文化,唤醒人们心中那一缕对乡土文化的记忆,形成村民发自内心的对本土文化的,这对乡精神、构建家庭伦理沿袭民风民俗有的参考意义,同时也可以满足社会主义新农村文化建设的号召。

关键词:苗族民居;乡土文化;火塘通讯作者:罗明金(1972$,男,湖南邵阳人,毕业于山东大学,研究生,硕士,教授。

研究方向:乡土建筑。

「;潁槪廳邨:;習邸1IT令圏軽换耦徵中图分类号汀U241.5文献标识码:A文章编号*1007-7359(2021)04-0009-03 DOI:10.16330/ki.1007-7359.2021.04.004!引言湘西泛指湖南省西北部的大片地区,境界有武陵山和雪峰山两大主山脉,这里群峰耸立、江河纵横、气候寒冷,时至今日,仍然杂居或聚集着除汉族之外的,许许多多土家族、苗族、侗族等在内的众多少数民族。

苗族居民一直对火塘饱含着特殊感情,火塘已经完全的融入到村民的生活习惯当中,有"家"的象征意义,成为了湘西苗族物质文明的重要展现和乡土文化的载体。

关于火塘的产生是源自于人类对火的依赖性,以及由此产生的“火崇拜”。

从原始社会开始,一是火的获取极其的困难,火的保存就成为了原始人生活的头等大事,火种不灭的需求就导致了火塘的出现;二是火塘可以很好地满足驱害取暖、生活生产的需求,满足村民的心理上的安全需求[。

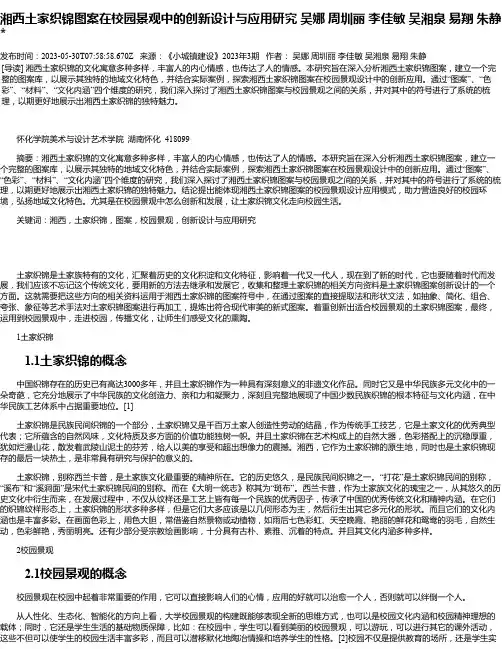

湘西土家织锦图案在校园景观中的创新设计与应用研究吴娜周圳丽李佳敏吴湘泉易翔朱静*发布时间:2023-05-30T07:58:58.670Z 来源:《小城镇建设》2023年3期作者:吴娜周圳丽李佳敏吴湘泉易翔朱静[导读] 湘西土家织锦的文化寓意多种多样,丰富人的内心情感,也传达了人的情感。

本研究旨在深入分析湘西土家织锦图案,建立一个完整的图案库,以展示其独特的地域文化特色,并结合实际案例,探索湘西土家织锦图案在校园景观设计中的创新应用。

通过“图案”、“色彩”、“材料”、“文化内涵”四个维度的研究,我们深入探讨了湘西土家织锦图案与校园景观之间的关系,并对其中的符号进行了系统的梳理,以期更好地展示出湘西土家织锦的独特魅力。

怀化学院美术与设计艺术学院湖南怀化 418099摘要:湘西土家织锦的文化寓意多种多样,丰富人的内心情感,也传达了人的情感。

本研究旨在深入分析湘西土家织锦图案,建立一个完整的图案库,以展示其独特的地域文化特色,并结合实际案例,探索湘西土家织锦图案在校园景观设计中的创新应用。

通过“图案”、“色彩”、“材料”、“文化内涵”四个维度的研究,我们深入探讨了湘西土家织锦图案与校园景观之间的关系,并对其中的符号进行了系统的梳理,以期更好地展示出湘西土家织锦的独特魅力。

结论提出能体现湘西土家织锦图案的校园景观设计应用模式,助力营造良好的校园环境,弘扬地域文化特色。

尤其是在校园景观中怎么创新和发展,让土家织锦文化走向校园生活。

关键词:湘西,土家织锦,图案,校园景观,创新设计与应用研究土家织锦是土家族特有的文化,汇聚着历史的文化积淀和文化特征,影响着一代又一代人,现在到了新的时代,它也要随着时代而发展,我们应该不忘记这个传统文化,要用新的方法去继承和发展它,收集和整理土家织锦的相关方向资料是土家织锦图案创新设计的一个方面。

这就需要把这些方向的相关资料运用于湘西土家织锦的图案符号中,在通过图案的直接提取法和形状文法,如抽象、简化、组合、夸张、象征等艺术手法对土家织锦图案进行再加工,提炼出符合现代审美的新式图案。

R E A LE S T A T EG U I D E |157杂谷脑河流域民族特色村寨景观要素研究陈思颖 吴 霞 于玮环 孔奕童 (西南民族大学建筑学院 四川 成都610207)作者简介:陈思颖(2002.08-),女,傣族,云南普洱人,本科学历,研究方向为风景园林㊂吴霞(2001.01-),女,苗族,贵州都匀人,本科学历,研究方向为风景园林㊂于玮环(2002.05-),女,蒙古族,内蒙古兴安人,本科学历,研究方向为风景园林㊂孔奕童(2003.01-),女,蒙古族,内蒙古赤峰人,本科学历,研究方向为风景园林㊂ʌ研究课题ɔ项目基金号:四川省自然科学基金项目青年科学基金项目(2022N S F S C 1080)[摘 要] 杂谷脑河流域位于四川省北部阿坝州自治区,主要为藏羌族聚居地,民族文化底蕴深厚,村寨景观要素丰富㊂本文以杂谷脑河流域民族特色村寨景观为研究对象,通过数据统计㊁文献研究等方法,探索杂谷脑河流域村寨历史人文与景观要素,从宏观㊁中观㊁微观角度进行景观现状研究并归纳总结特点,为其景观要素的进一步研究和村寨保护发展提供资料㊂[关键词] 杂谷脑河流域;民族村寨;景观要素[中图分类号]T U 982.29 [文献标识码]A [文章编号]1009-4563(2023)21-157-031 宏观层次研究1.1 谷脑河流域概况1.1.1 地理区位杂谷脑河流域位于四川省北部,地理坐标介于北纬31.71ʎ54 17 ~31ʎ21 42 ,西经102ʎ4225 ~03ʎ611,流域总面积约2.2万平方公里㊂杂谷脑河属长江水系岷江的一级支流,发源于四川大凉山地区,向东北流经杂谷脑山脉,最终注入大渡河㊂该流域为藏㊁羌等多民族的聚集地,是四川省重要的农业区域之一㊂1.1.2 气候特征杂谷脑河流域位于横断山区,气候属高原山地气候和干热河谷气候㊂该流域降水主要集中在夏季和秋季,年均降水量500~600mm ,蒸发量1000~1500mm ,降水量小蒸发量大,干湿季节交替明显㊂年均温度在6ħ~9ħ,昼夜温差大㊂1.1.3 地形地貌杂谷脑河流域位于青藏高原向四川盆地过渡的高山峡谷区,由于青藏高原的抬升㊁河流冲击㊁降雨等自然因素影响产生了多种复杂地形㊂山地地貌:位于四川盆地边缘,川西丘陵和川南山地的过渡带,海拔起伏较大,地形复杂多样;河流沟谷:杂谷脑河及其支流形成的河谷,交错分布在整个流域㊂河流冲刷作用使河谷地势较为陡峭,河水流经的地方形成河流平原;硬质岩峰:位于河谷周围的山地地区,由石灰岩㊁砂岩等形成的硬质岩峰;平原和盆地:杂谷脑河流域的平原地区相对较小,主要分布在东部的支流河谷中㊂1.1.4 社会经济该地区是藏族㊁羌族㊁回族和汉族等多民族聚集地,也是历史上民族迁徙的 走廊 和交汇地带,同时该区域也是典型的 老㊁少㊁边㊁穷 地区㊂农村劳动力主要从事农业和牧业,耕地主要以坡地为主,梯田的比重极低,农业生产较为落后㊂近年政府采取了一系列措施,促进了杂谷脑河流域的发展㊂1.1.5 生物资源杂谷脑河流域拥有丰富的植被㊁野生动物资源,为生态系统保护和生物多样性的维护提供了重要基础㊂植被资源包含森林㊁草地㊁湿地等各种类型㊂森林包括常绿阔叶林㊁针叶林和混交林,为许多野生动物和鸟类提供了重要的栖息地,同时也是维持水源涵养㊁气候调节的重要生态系统㊂同时流域内还拥有丰富的野生动物资源㊂该地区是大熊猫㊁金丝猴等珍稀濒危动物的栖息地,还有豹猫㊁山羊㊁野狗等多种野生动物㊂1.2 杂谷脑河流域民族村寨分布情况杂谷脑河流域沿途多为封闭式高山峡谷区,地理上具备高程多变㊁立体地形多层次分布的特点㊂按照行政区划分来看:不同行政村民族属性不一,分为藏族聚落和羌族聚落㊂以杂谷脑河中部为界,西侧为藏族聚落(66个),东侧为羌族聚落(约63个),在杂谷脑河两侧整体上分布均匀㊂地理环境上杂谷脑河流域越向西海拔越高,村寨分布也逐渐由羌族转向藏族㊂总体来说,杂谷脑河流域民族村寨主要在河谷和山地呈条带状或聚团状分布,具有垂直分布的特征,分布最密集的海拔约在2400~2500m ㊂这里多为河谷两侧的山底和山顶之间的山腰缓坡区,自然资源丰富且易守难攻㊂2 中观层次研究2.1 村寨山水格局杂谷脑河流域民族村寨选址与文化和当时的生存条件有着密切关系㊂最早迁徙此地的人们首先要解决生产生活问题,利用地形和自然资源因地制宜地生活下去㊂其次,以聚落的形式集中居住,可防御外敌入侵㊂在此基础上,杂谷脑河流域的民族村寨选址形成了河谷型㊁山顶型㊁半坡型三类选址类型(见图1)㊂158 |R E A LE S T A T EG U I D E图1 村寨山水格局(作者自绘)2.2 聚落形态聚落形态是指人类社会在特定地理环境中形成的居住和集聚方式,它与地形㊁资源分布㊁交通条件等密切相关,呈现出多样性和独特性㊂杂谷脑河流域的聚落形态主要包括点簇状㊁集块状㊁树枝状㊁组团状㊁网格状等聚落分布(见图2)㊂图2 聚落形态分类(作者自绘)2.3 空间格局杂谷脑河流域的地理条件独特,又是多种民族聚落长期迁徙的过渡地带,传统文化多样㊁政治背景复杂,在此处形成了具有民族特色的景观空间格局㊂通过聚落自身展示出的元素主次和总体肌理从以下三个方面来分析民族村寨空间格局的特征,并总结归纳㊂2.3.1 以权威建筑为核心的空间布局(1)宗教建筑在生产力低下依赖气候变化进行生产的古代,人们通过供奉活动来向自己爱戴的神明祈求风调雨顺身体平安㊂时至今日,在大多数的少数民族村落中宗教信仰仍然具备神圣和令人敬畏敬仰的精神价值㊂宗教活动是他们日常生活中不可或缺的一份㊂部分民族聚落会以权威㊁神圣的宗教建筑为聚落的中心,这个建筑是体现聚落内人们精神高度集中的物质具象化,是整个村子工艺最精美高度最高的建筑,给周围的房子神圣不可侵犯的感觉,从视觉角度统领着整个村庄㊂另外,这样的大型核心建筑往往还配有配套的空地以支持宗教活动人群的聚集㊂聚落的整体空间往往以这栋建筑为核心辐射状分布(平地),或者宗教建筑建在海拔最高处,其余房屋按照地位高低顺次排列而下(山地)㊂这样空间格局的聚落往往建立于血缘氏族的基础上,具备非常强烈的凝聚力和向心力,核心建筑代表着聚落的最高权威㊂(2)军事防御建筑杂谷脑河流域独特的地理环境使这个区域多见易守难攻的地形,此时聚落空间格局主要受山体地形影响㊂在聚落内部,利用高差人们都设计出了碉楼这一军事防御建筑,厚实的墙体狭小的洞口和细长高耸的外形,使得碉楼可以快速发现下面的敌人并安全地形成 降维打击 ,对聚落安全保障起到了不可或缺的作用㊂因此碉楼旁边多有民居以碉楼为中心聚集在一起,形成辐射型防御体系㊂聚落本身根据碉楼的分布位置表现出不同的空间格局,如中心式㊁散点式㊁包围式这三种㊂2.3.2 以劳动生产用地为核心的空间布局杂谷脑河流域的民族聚落的生产方式包括农牧业两种㊂这些活动对平坦开阔㊁土壤肥沃的土地和适宜气候要求较高㊂这类村寨将农耕与畜牧结合起来,对周边土地进行规划和人工改造,使山㊁水㊁田㊁村㊁林构建出一个完整的农业景观体系㊂不同的民族具备不同的农业生产习惯,因此村寨空间布局也因为农业景观的规划不同有着很大的区别㊂藏族村寨分布海拔较高,往往在高山设置牧场,低谷地区发展农田㊂而羌族多在山腰缓坡处进行农牧结合的生产方式,较为灵活㊂聚落内部也被牧场或农田影响着空间布局,牧场多与聚落分离,位于海拔更高的山顶林地附近,而农田多紧邻聚落或插入聚落,聚落依农田走向分布㊂2.3.3 以街巷道路走向为导向的空间布局在较大面积河谷平原建立或者经济较为发达㊁人口较多,生产方式摆脱了单一地自然生产方式的民族村寨常围绕道路系统进行布局㊂以街巷道路为导向的布局形态最终多呈网格状㊂四通八达的道路连接各类空间,聚落中轴为主要道路和核心集散空间,在民俗活动中提供集会的场所㊂建筑紧邻道路或有支路与主路相接㊂羌族的街巷空间多为立体布局,越向高走越深入聚落的宗教和政治中心,在外围和路口还有碉楼和过街楼㊂作战能力强的藏族可以从平面上根据道路走向和空间布局来分清聚落的功能分区和出入口㊂这个聚落中的街巷道路可达性极高,方便了居民的生活㊂这种格局秩序严密,可以快速地掌握了解记住村寨的各大功能分区,具备发展商业的雏形㊂另外,围合的道路空间也具备防御功能㊂2.4 街巷空间2.4.1 聚集式结构街巷空间结构较为紧密,道路呈网状分布,内密外疏,其中还有小巷穿插其中,街巷承载功能较为复杂,杂谷脑河流域多数民族村寨都是此种街巷空间布局㊂其形成原因是在古代战乱不止,多数民族村寨都遭受过入侵者袭击,为了防御和保护村寨内部重要物资,村寨内街巷小道修建建越来越复杂多变,村民可以自由穿行其中,但外来者进入就会很难找到方向,具有易守难攻的特点㊂这种聚集式街巷空间结构具有极强的军事防御性,也体现了民族村寨的向心性㊂2.4.2 均衡式结构街巷空间结构较为平均,道路呈树状分布,村寨主要R E A LE S T A T EG U I D E |159道路连接外部车行道,贯穿整个村寨㊂道路系统连接性好,在道路三叉分支的地方通常有小广场等公共活动空间,是村民们节假日与祭祀活动的场所㊂道路两旁通常建有民居,增强了建筑可达性,方便村民们的生活㊂这种均衡式街巷空间结构具有秩序性和便捷性,后来新建村寨大多数为此种结构㊂(图3)图3 街巷空间(作者自绘)3 微观层次研究3.1 建筑景观杂谷脑河流域主要居住民族为藏羌族,因为宗教信仰㊁文化习俗不同,在建筑景观上也各不相同,主要体现在建筑形制和装饰上㊂3.1.1 羌族建筑景观羌族村落建筑更注重防御性,多以石砌夯土碉楼作为村寨军事防御的堡垒,碉楼内部每层开小洞作为眺望和反击的窗口㊂民居多数以石块垒砌,有的也混合采用黄土和木头建造,房屋开窄小的窗洞,内部采光较差,民居建筑一般为三层,底层养牲畜或堆放杂物,上层住人,在堂屋通常设有火塘,顶层为晒台和公共活动空间[1]㊂建筑装饰上体现了羌族人民信仰的泛神教,即相信万物有灵,比如视白石为神灵,屋顶四角摆放白石为敬仰山神,此外还有羊头装饰㊁不同样式的石敢当装饰建筑[2]㊂3.1.2 藏族建筑景观藏族村落建筑受宗教影响较大,遵循畜㊁人㊁神等级制度㊂民居和藏碉多数以石块㊁石片垒砌,风格较为粗犷,民居建筑外墙刷装饰性的颜色,一般为四层,底层养牲畜,中上层住人,起居室设火塘也叫锅庄,顶层为家庭诵经祈福的经堂及晾晒空间㊂建筑装饰上体现了藏族人民受藏传佛教及苯教影响的特点,门窗边框装饰色彩鲜明,多以白色㊁绛红色㊁黄色㊁黑色进行搭配,在建筑内部㊁门窗装饰等多绘有佛教八宝纹样[3]㊂3.2 农田景观杂谷脑河流域分布在河谷㊁山间台地等自然条件较好地带的村寨,内部农田景观平坦开阔,多种植玉米等农作物,村寨外部多围绕彩叶林,颜色四季变化分明;分布在山顶等较为开阔地带的村寨,除了农田耕地外还有牧场,体现了农业与畜牧业结合发展的特点;分布在山坡或其他地势起伏地区的村寨因地形限制没有较大面积平坦的农田景观,多就势种植经济林木㊂3.3 宗教景观3.3.1 羌族宗教景观羌族信仰泛神教,主要体现在自然崇拜与祖先崇拜㊂羌族人崇尚白石㊁羊㊁山㊁水等自然中的一切㊂羌族人通常把羊作为祭祀的贡品,用羊头装饰门窗㊁建筑㊂羌族人的祭祀师被称为释比,有传言大禹是川西羌族人,很可能是第一个羌寨的领导者兼释比,现在杂谷脑河流域汶川地区还会定期举办大禹华诞集会,除此之外还有阿巴补摩尝百草㊁火神燃比娃等传说,都是羌族人祖先崇拜的表现[4]㊂3.3.2 藏族宗教景观藏族信仰本教与藏传佛教,信奉自然万物与佛陀㊂藏族人基本每家每户都会在顶层筑一间四角的经堂,供全家人焚烧艾草诵经祈福,同时在屋顶挂起藏文经幡㊂在村寨的锅庄广场或公共空间还会修筑寺庙㊁白塔和转经廊,白塔为方形,向上以弧形收缩,塔尖为金色圆锥㊂转经廊中的转经桶通常沿寺庙四周规则排列,每个转经桶通体金色,有一圈扶手方便转动,转经时绕廊走三圈即是为家人祈福㊂除此之外藏族人还在房屋等地方绘制动物图腾,比如猕猴㊁牛等㊂结语杂谷脑河流域民族特色村寨景观要素现状大致可以从三个层次进行研究:宏观层次研究涵盖杂谷脑河流域概况与民族特色村寨空间分布;中观层次研究包括村寨选址㊁聚落形态㊁空间格局与街巷空间;微观层次研究涵盖建筑㊁农田㊁宗教㊁民俗文化景观[5]㊂根据研究可以看出,杂谷脑河流域民族特色村寨整体上呈现 东羌西藏,两岸均匀 的分布特点,村落大多依照原有山势而建,景观类型丰富,聚落形态与空间格局多样,街巷空间注重防御性与居民便捷性,建筑与建筑装饰受到宗教影响较大,藏㊁羌族村寨间的景观也有所差异[6]㊂通过三个层次的研究,总结出了杂谷脑河流域民族特色村寨景观特点,为杂谷脑河流域民族村寨景观要素的进一步研究和村寨保护与发展提供了资料㊂参考文献[1] 邢锐.川西传统羌寨聚落景观元素感知评价研究[D ].四川农业大学,2018.[2] 桑吉草.文化视角下迭部藏族乡村聚落景观特征研究[D ].长安大学,2018.[3] 高瑞.川西嘉绒藏族传统聚落景观研究[D ].西安建筑科技大学,2015.[4] 马亚玲.四川茂汶地区藏羌民族乡村聚落景观研究[D ].四川农业大学,2015.[5] 李路.杂谷脑河下游羌族聚落演进研究[D ].西南交通大学,2004.[6] 陈勇,陈国阶,杨定国.岷江上游聚落分布规律及其生态特征 以四川理县为例[J ].长江流域资源与环境,2004(01):72-77.。

文化人类学视野下探寻聚落景观空间形态的特征——以张谷英村为例何玮琪;翟端强【摘要】聚落景观是受文化影响的地域性生活方式的呈现,不同聚落景观空间形态会因其环境、文化的异同有各自特征.选取具有鲜明特色的景观空间形态的张谷英村为研究对象,通过田野调查与文献查阅等方法,试图在文化人类学视野下,挖掘出其景观空间形态的几大关键特征,并分析具体景观空间形态上对要素的映射,并针对地域性与民族性特征逐渐模糊的聚落提出建议.【期刊名称】《建筑与文化》【年(卷),期】2017(000)004【总页数】2页(P171-172)【关键词】风景园林;文化人类学;聚落景观;张谷英村;空间形态特征【作者】何玮琪;翟端强【作者单位】湖南大学建筑学院;湖南大学建筑学院【正文语种】中文聚落的解释较为广泛,其中囊括有人类聚居时发生的一切社会活动,或对相关制度、文化的认同。

此时的聚落是自由的、动态的,它的外形、地理位置、生长等皆可映射出人类与环境、文化历史、思想情感上的所有关联。

每一处的聚落在地理位置、气候条件、历史人文上总是有差异,在这些差异的影响下,聚落将会形成不同的景观表象,映射出居住在聚落的人类文化异同。

自聚落形成之初,人类就有强烈的祖先崇拜意识,而聚落的布局和机构正是宗族体系的集中映射,它承载了宗族成员的空间关系,形成各具特色的聚落空间形态,因此聚落下存在的人类文化及受其影响而形成的景观空间形态是甄别不同聚落的最有力的标准。

1.文化人类学视角下张谷英村聚落景观空间特征张谷英村地处湖南岳阳县东南70km处的渭洞盆地,张谷英村始建于元明之际,已具有600多年繁衍发展历史,现存的张谷英村建筑群主体则形成于明清时期。

张谷英村作为一个规模较大的单姓汉族聚落,其形成具有强烈的自发性与偶然性,且张谷英村具备有深厚的历史文化底蕴与独特的景观空间形态,以其作为研究对象,对传承、更新以及保护现有的、具有特色的聚落景观空间有着深远意义。

1.1 天人合一的风水构建村落的设计上,张谷英村明显地体现出了我国特有的天人合一的哲学思想与风水理念。

保安族聚落景观的生态安全格局保安族是中国的一个少数民族,主要分布在湖南、湖北、贵州以及广西等地区。

他们有着悠久的历史和独特的文化传统,其中包括许多关于自然和环境的理念和实践。

保安族聚落景观作为保安族文化的重要组成部分,既承载着传统文化的精髓,同时也反映了他们在生态安全方面的理念和实践。

本文将从生态、景观和安全三个角度,探讨保安族聚落景观的生态安全格局。

保安族聚落的生态安全格局体现在其自然环境与人文环境的和谐共生上。

保安族聚落一般建立在山地、林地和水域周围,因此他们对自然环境的依赖性较强,也更加尊重和保护自然。

在保安族的传统文化中,山水自然被视为生命之源,他们崇尚自然、尊重自然,将自然作为神灵崇拜,并形成了一系列保护生态的风俗习惯。

保安族的建筑风格与自然环境紧密相连,以土木结构为主,建筑风格简朴,且多采用当地的天然材料,如柴草、竹子、木头等,既减轻了对环境的破坏,又能促进当地的生态平衡。

保安族聚落景观的生态安全格局还体现在其社会组织和生产生活方式上。

封建社会时期,保安族地区实行世居制和“士农”分立的社会制度,农耕生活的融入了自然生态的规律,并形成了一套以农业为主的生产模式。

保安族聚落以“攀岩成屋”的独特建筑方式和“步云石”的防御手法,将自然环境的特点融入到生活中去,形成了与自然融为一体的生活方式。

在现代化进程中,虽然受到外部影响,但保安族聚落仍然能够保持其生态优势和遗产传承,体现了其对生态的敬畏和珍惜。

保安族聚落景观的生态安全格局同时也体现在对于自然资源和生态环境的保护和管理上。

保安族在生产生活中,通常采取的是小规模的农业生产和山林业开发,在利用自然资源的尊重自然的生态平衡,以避免过度开发和滥用自然资源。

他们保护森林、山泉和土地,反对破坏环境,保障了自然资源的长远利用。

在传统的文化观念中,他们崇尚山林水田的和谐发展,这是古老的中华文明中珍贵的生态价值观,也是当代社会可借鉴的生态文明理念。

保安族聚落景观的生态安全格局还表现在对于环境污染和灾害防治的应对策略上。

聚落形态及传统建筑研究1蜀河传统建筑文化特征蜀河素有“小汉口”、“汉江小都会”的美誉。

在地缘上,基于水运的发展和荆楚一带有着广泛的经济交往,他们将本土的漆、麻、耳、桐油、丝绸,通过汉水入长江,送到南京、上海;再把大都市的最新商品运回山区。

如武汉的瓷器、食盐、白糖、绸缎、煤油、火柴等日用百货通过船帮运回蜀河,然后兵分两路,水路雇船把日用百货沿汉江而上运往旬阳、安康、汉中、四川,陆路通过马帮从蜀河古道出发,经公馆、小河、镇安、炸水,越秦岭直达省城西安。

因此,在历史发展过程中,在经济的交往中,蜀河和荆楚一带有了广泛和深入的接触,同时,明清以来大量湖北籍移民的涌入也促使了这一地区荆楚文化的渗透和融合(从现居民调查和走访中得知他们的祖籍大多来源于湖北,随移民和经商而来)。

这一现象也深刻的影响着蜀河传统民居建筑的风格,使之呈现出显著的荆楚遗韵。

然而,基于当地环境和现实条件所限,蜀河传统建筑的具体形态并没有拘泥于某种形式,在营建过程表现出一定的现实创造性和灵活性,表现出当地人民群众追求朴实和自然的居住观。

依山就势、因地制宜,合理选择运用当地材料,采取灵活多变的组合方式和恰当的建筑语汇,来表达对环境和当地地域条件的回应。

因此,蜀河传统建筑在历史的选择与积累的过程中,创造和沉淀出了多样的建筑形态,在与自然环境的融合与协调中,也积累了丰富的建造经验,从而构建出了这一地区特有的多元的传统建筑文化。

2蜀河古镇传统建筑的形态特征2.1蜀河镇聚落空间形态特征及街巷组织旬阳地区多山,即使盆地也较为狭长,聚落选址多靠近江河沿岸,建筑群沿江河布局,因此,聚落形态多呈线性。

从而构建了蜀河地区典型的“两山夹一川,线性布局”的聚落空间形态(图2)。

蜀河镇的民居在安康地区算是现存比较多的,保留有传统民居的街巷空间。

蜀河镇聚落主要街道平行于蜀河水流方向布置,这里地势较为平坦,交通便利,便于进行商品中转和开展商业活动,同时排水和取水方便,适合大量人群聚居,选址沿蜀河布置也较好地避免了汉江较大水流对聚落土地的冲刷,保证了古镇繁荣昌盛。

湘西舒家塘古堡寨聚落景观形态研究

本文以湖南湘西凤凰县舒家塘古堡寨作为研究对象,以民族聚落景观形态的广义认识作为基础,对古堡寨聚落景观形态的生成、演变进行了研究。

在凤凰古城区域性军事防御体系申遗和舒家塘村被首批纳入中国传统村落的背景下,居住的改善和传统堡寨聚落景观的保护产生了一定的矛盾。

本文针对舒家塘村内古堡寨聚落的独特性,从风景园林的角度,结合人居环境科学、景观审美与防卫空间理论,重点研究了舒家塘古堡寨聚落景观形态及其演变,突出了堡寨聚落的防卫空间景观形态的特色。

同时结合舒家塘聚落所处的区域背景、自然因素、地域文化以及明清时期区域防御背景,来解析舒家塘古堡寨聚落景观格局形成与发展。

着重对舒家塘古堡寨聚落的整体景观形态与要素景观形态的及其变迁进行了剖析。

在整体景观形态上主要对其区域防御关系、山水格局、堡寨整体结构布局以及防卫空间形态进行分析;同时,从舒家塘聚落的聚落规模、聚落布局、聚落功能三方面的变迁进行总结。

要素景观形态则从居住单元、防御构筑物、开放节点三方面的景观形态及变迁进行分析与总结。

探讨了古堡寨生成的原因及古堡寨向村落演变的影响因素,其中古堡寨的形成属于有选址和详细规划的以被构形式为主而形成的,而随着防御功能的退出,堡寨向村落的演变以自构形式为主的发展。

同时,面对舒家塘古堡寨聚落景观形态保护的必要与紧迫的形势,对舒家塘聚落景观形态的保护和可持续发展分别从区域景观形态和聚落景观形态的角度提出策略。