中国当代文艺思潮04 第四章

- 格式:pptx

- 大小:210.65 KB

- 文档页数:28

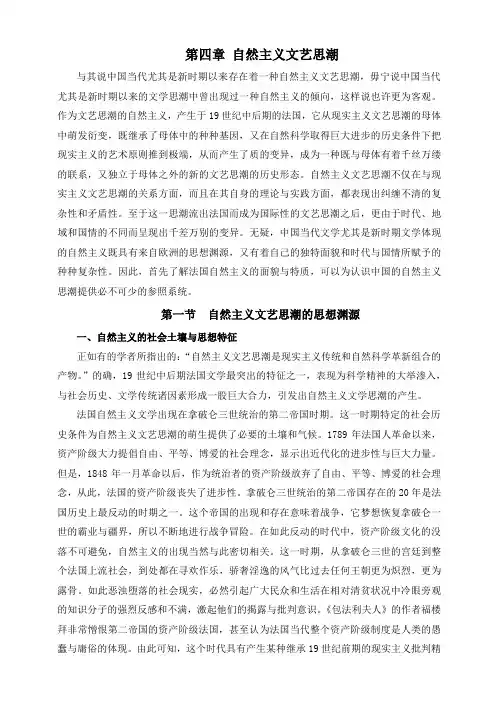

第四章自然主义文艺思潮与其说中国当代尤其是新时期以来存在着一种自然主义文艺思潮,毋宁说中国当代尤其是新时期以来的文学思潮中曾出现过一种自然主义的倾向,这样说也许更为客观。

作为文艺思潮的自然主义,产生于19世纪中后期的法国,它从现实主义文艺思潮的母体中萌发衍变,既继承了母体中的种种基因,又在自然科学取得巨大进步的历史条件下把现实主义的艺术原则推到极端,从而产生了质的变异,成为一种既与母体有着千丝万缕的联系,又独立于母体之外的新的文艺思潮的历史形态。

自然主义文艺思潮不仅在与现实主义文艺思潮的关系方面,而且在其自身的理论与实践方面,都表现出纠缠不清的复杂性和矛盾性。

至于这一思潮流出法国而成为国际性的文艺思潮之后,更由于时代、地域和国情的不同而呈现出千差万别的变异。

无疑,中国当代文学尤其是新时期文学体现的自然主义既具有来自欧洲的思想渊源,又有着自己的独特面貌和时代与国情所赋予的种种复杂性。

因此,首先了解法国自然主义的面貌与特质,可以为认识中国的自然主义思潮提供必不可少的参照系统。

第一节自然主义文艺思潮的思想渊源一、自然主义的社会土壤与思想特征正如有的学者所指出的:“自然主义文艺思潮是现实主义传统和自然科学革新组合的产物。

”的确,19世纪中后期法国文学最突出的特征之一,表现为科学精神的大举渗入,与社会历史、文学传统诸因素形成一股巨大合力,引发出自然主义文学思潮的产生。

法国自然主义文学出现在拿破仑三世统治的第二帝国时期。

这一时期特定的社会历史条件为自然主义文艺思潮的萌生提供了必要的土壤和气候。

1789年法国人革命以来,资产阶级大力提倡自由、平等、博爱的社会理念,显示出近代化的进步性与巨大力量。

但是,1848年一月革命以后,作为统治者的资产阶级放弃了自由、平等、博爱的社会理念,从此,法国的资产阶级丧失了进步性。

拿破仑三世统治的第二帝国存在的20年是法国历史上最反动的时期之一。

这个帝国的出现和存在意味着战争,它梦想恢复拿破仑一世的霸业与疆界,所以不断地进行战争冒险。

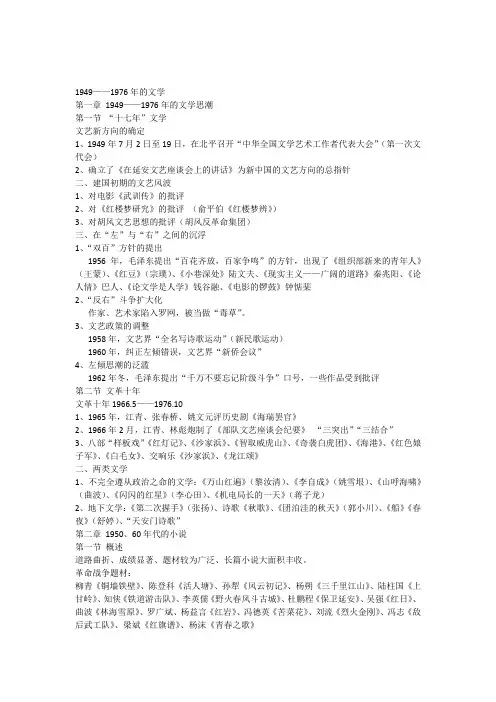

1949——1976年的文学第一章1949——1976年的文学思潮第一节“十七年”文学文艺新方向的确定1、1949年7月2日至19日,在北平召开“中华全国文学艺术工作者代表大会”(第一次文代会)2、确立了《在延安文艺座谈会上的讲话》为新中国的文艺方向的总指针二、建国初期的文艺风波1、对电影《武训传》的批评2、对《红楼梦研究》的批评(俞平伯《红楼梦辨》)3、对胡风文艺思想的批评(胡风反革命集团)三、在“左”与“右”之间的沉浮1、“双百”方针的提出1956年,毛泽东提出“百花齐放,百家争鸣”的方针,出现了《组织部新来的青年人》(王蒙)、《红豆》(宗璞)、《小巷深处》陆文夫、《现实主义——广阔的道路》秦兆阳、《论人情》巴人、《论文学是人学》钱谷融、《电影的锣鼓》钟惦棐2、“反右”斗争扩大化作家、艺术家陷入罗网,被当做“毒草”。

3、文艺政策的调整1958年,文艺界“全名写诗歌运动”(新民歌运动)1960年,纠正左倾错误,文艺界“新侨会议”4、左倾思潮的泛滥1962年冬,毛泽东提出“千万不要忘记阶级斗争”口号,一些作品受到批评第二节文革十年文革十年1966.5——1976.101、1965年,江青、张春桥、姚文元评历史剧《海瑞罢官》2、1966年2月,江青、林彪炮制了《部队文艺座谈会纪要》“三突出”“三结合”3、八部“样板戏”《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》、《海港》、《红色娘子军》、《白毛女》、交响乐《沙家浜》、《龙江颂》二、两类文学1、不完全遵从政治之命的文学:《万山红遍》(黎汝清)、《李自成》(姚雪垠)、《山呼海啸》(曲波)、《闪闪的红星》(李心田)、《机电局长的一天》(蒋子龙)2、地下文学:《第二次握手》(张扬)、诗歌《秋歌》、《团泊洼的秋天》(郭小川)、《船》《春夜》(舒婷)、“天安门诗歌”第二章1950、60年代的小说第一节概述道路曲折、成绩显著、题材较为广泛、长篇小说大面积丰收。

中国当代文艺思潮陆贵山读后感这是一本由北京的陆贵山先生主编的著作。

本书为我国当代最具影响力的专业期刊之一。

陆贵山先生是著名学者和诗人。

在这本书中除了对传统文化和艺术有深入的研究外,还将在理论上提出自己的见解。

本书从我国当代文化的角度,以文学艺术与现实生活的关系为主线,研究了文学艺术与现实生活的关系。

在这些论著中,他将中国当代的文化现状与文学艺术之间的关系联系起来研究。

特别是陆贵山先生提出了许多新见解:一是中国当代文艺思潮是由“文革”以来形成的;二是中国当代文艺思潮是由西方文化对其产生了冲击才引起的;三是中国当代文艺思潮不只是对文学艺术有着特殊而深刻的影响,而且还推动着其他学科和文学领域发展;四是许多中国现代文学现象都表现出很强或强烈或尖锐或含蓄的思维倾向,等等。

1、中国当代文艺思潮中国当代文艺思潮是由“文革”以来形成的。

这个思潮的出现不是偶然的,是由一种特定的历史条件下形成的,它标志着当代中国特色社会主义文艺已经形成,并使之成为中国当代文化现象之一。

在“文革”结束后,中国进入了改革开放阶段。

随着我国经济社会进入快速发展阶段,人们的物质生活不断得到改善,由此带来了一些审美价值观念,文艺作为一种人类审美活动中的一种特殊形式自然地在世界范围内受到人们的青睐。

与此同时,中国社会却出现了一系列以追求名利、地位、财富等目的的浮夸功利生活现象,尤其是近十年来,社会上出现了“低俗、媚俗、庸俗”等一系列带有强烈主观色彩的不良风气都极大地冲击了我国文坛和整个艺术界。

由此也产生了很多影响深远的文学流派。

陆贵山先生在《中国当代文艺思潮》一书中提出了中国当代文艺思潮的概念:“我认为,如果把文艺活动分为三类:思想潮流类、价值观念类和艺术表现类;按其内涵及外在形式来分的话,可分为:思想潮流类、艺术表现类。

”因此,这本书中有很多重要观点值得研究。

本书可以让我们在读这本书时有所收获。

2、“文革”以来中国当代文艺思潮首先,是对我国传统文化的批判。

第四章茅盾_中国现当代文学第四章茅盾一、本章的教学目的和要求1、让学生了解茅盾的生平和作品;2、让学生通过本章学习了解茅盾对中国现代文学的主要贡献;3、了解茅盾对中国现代文艺理论和文艺批评的贡献。

4、茅盾是中国现代文学中长篇小说创作巨匠的表现。

5、《子夜》的主题及其在现代文学史上的地位。

二、本章教学的重点难点:1、茅盾《子夜》的主题、人物形象及其在现代文学史上的地位;2、《林家铺子》的艺术构思;3、《春蚕》的风俗描写;4、茅盾散文的思想艺术特色。

三、本章教学方法1、以讲授为主,辅之以录相片及讨论。

2、要求学生课前读原著,课后进行小论文写作。

四、本章课时划分共9课时,其中7课时讲授,2课时看电教片《子夜》。

五、本章重点讲授内容(一)生平及创作道路1896年,茅盾出生于浙江桐乡乌镇的一个士大夫家庭,自幼受到资产阶级民主思想的教育。

1916年毕业于北大预科,任上海商务书馆编辑,从事外国文学评价工作。

五四以后,加入中共。

发起并组织“文研会”,提倡“为人生的文学”,担任小说月报主编,宣传革命民主主义思想和现实主义创作原则。

大革命高潮中,参加实际革命工作,对革命运动的各个方面有比较广泛和深入地了解,成为创作的生活基础。

大革命失败后,发表小说《蚀》、《幻灭》、《动摇》、《追求》,反映了大革命前后小资产阶级知识分子的各种精神面貌。

1928年东渡日本,写了《虹》,这是茅盾的一个新起点。

不久,从日本回国,参加左联,积极投身无产阶级革命文学运动,思想进一步发展,作品有中篇小说《三人行》、《路》。

1932年,发表《子夜》和著名短篇《农村三部曲》(《春蚕》、《秋收》、《残冬》)、《林家铺子》等,创作进入更加成熟阶段。

抗战期间,从事抗日文艺运动,创作《腐蚀》,戏剧《清明前后》和散文《白杨礼赞》等,1948年发表《锻炼》。

1949年7月,他参加了全国第一次文代会,选为全国文联副主席、文学工作者协会主席。

建国后,茅盾担任第一任文化部长。

中国现当代文学思潮课程内容简介“中国现当代文学思潮”是一门研究“五四”文学革命以来中国文学思潮发展演变进程的专业基础课程。

本课程主要按照中国现当代文学思潮的发展史分为六章:第一章二十年代文学思潮;第二章三十年代文学思潮;第三章四十年代文学思潮;第四章建国后政治化文学思潮;第五章新时期文学思潮;第六章世纪交替时期的文学思潮。

本课程以文学思潮的发展线索安排教学,讲授各个时期形成的重要和主要的文学思潮、文学思想,及其历史和文化背景,基本理论主张和实践主张,文学史贡献和局限以及借鉴意义。

文学思潮是特定历史时期文学活动系统中受某种文学规范体系所支配的群体性思想倾向,具备群体性、动态性、文学性、精神性、历史性。

第一章二十年代文学思潮第一节“五四”新文化运动的兴起与发展第二节“五四”启蒙主义文学思潮的主张和实践第三节文学研究会的文学思想第四节创造社的文学思想第五节鲁迅的文学思想第一节“五四”新文化运动的兴起与发展一、政治挫折中的文化反思辛亥革命所标志的20世纪初中国政治革命的突破性进展,在辛亥革命后却遭到严重挫折,突出表现为民初政局和社会的极端混乱。

以陈独秀为代表的激进知识分子和以康有为为代表的保守知识分子均进行了文化反思。

“五四”新文化运动伴随此种文化反思而兴起。

二、思想革命的主题:“人的觉悟”“五四”新文化运动中陈独秀将“伦理之觉悟”视为“吾人最后觉悟之最后觉悟”,而伦理问题的核心是人的价值问题。

尊重人的基本权利和自我价值,是“五四”时代所推崇的现代伦理。

“人的觉悟”是思想革命的基本主题,是一种既尊重个人的自由和意志又强调人的社会性和责任感的现代伦理,讲求个人自由和社会责任的统一,启蒙精神和救亡意识的统一。

“现代性”某种意义上即“西方性”。

工业革命后的西欧提供了人类历史上最早的现代性社会。

文艺复兴、宗教改革、全球冒险、工业革命、市民社会等促成价值观上的现代转变:理性、科学、民主、个性解放、人道主义、平等、自由、人权、启蒙、进步观念。