中国当代文学思潮史.绪言

- 格式:ppt

- 大小:130.50 KB

- 文档页数:20

第一章绪论一所指及研究对象1 时间:与现代文学一致,指二十世纪前半叶(五四到1949年)出现在中国的文学思潮。

它代表着现代文学的魅力。

2 内容:大陆学术界认为它是指中国现代文学中出现的各种思想倾向的总和,有两种理解:广义上,指1919到1949年间出现的各种不同的文学事实中出现的有一定影响的思想倾向;狭义上,指五四以后到1949年间中国现代文坛出现的有特色有一定影响的文学主张。

两种研究格局:一是从理论主张出发注意结合一定时期有一定影响的文学创作研究,揭示思潮的内涵和特点;二是对各时期有一定影响的有特点的文学主张研究。

思潮不是中国传统文论中所有的,是舶来品,指思想或意识的一种倾向。

文学思潮是指在文学中包容的思想倾向,指由文学的两种形态(理论形态和创作形态)所显示出来的在一定时期有一定影响的并形成了自己的个性特征的思想倾向,这种影响包括积极的和消极的,不涉及价值取向。

成为文学思潮的条件:有一定的哲学基础;有较为明确、大约相同的文学主张;有代表性的理论文章或创作。

中国现代文学思潮是指:从五四到新中国成立在文学领域以理论或创作形态出现的有一定影响的思想倾向。

3 研究对象:思想倾向。

理论形态是重点,其倾向的规范较严谨,创作中相对比较多义,因为作品中的倾向性往往不只是一种,并且有些思潮是有理论而无创作,或创作不成气候,如林纾的复古主义,而有创作无理论的思潮不存在,弥洒社(缪斯社)宣称不谈主张只创作,但实际不然。

4 思潮与流派的关系:文学流派是在文学主张、创作方面倾向大致相同的创作主体。

流派一定有思潮的内容,思潮不一定以流派的形式出现,如个别人的主张有影响创作了潮流却不属于任何流派,就像鲁迅的创作。

它们的研究对象既有联系又有区别。

思潮主要研究思想倾向,流派既研究思想倾向,也有艺术倾向与风格。

丹麦的勃兰兑斯《十九世纪文学主流》研究了各种倾向与创作的成就。

二中国现代文学思潮的本质及特征1 本质:是在特定时空中以文学形式表现出的具有一定社会意义的文化思潮,也有人认为它是社会思潮的一部分,后者范围太宽泛。

中国现代文学思潮研究(绪论)一、“中国现代文学思潮”的所指及研究对象1、时间所指。

从时间上讲,中国现代文学思潮是指五四至1949年这一时期在中国出现的“文学思潮”。

这里特别提到“时间”的所指,是因为,“现代”这个概念,在中国文学中是一个特指,特指五四至1949年这一时期。

2、内容所指。

从“内容”上讲,中国现代文学思潮指的是什么呢?这一点国内学术界普遍的看法是,中国现代文学思潮是指现代中国文学中出现的某种社会思想倾向。

但在实际研究中又存在两种不同的理解:一种将中国现代文学思潮内容的所指理解得很宽泛,认为,中国现代文学思潮是指五四以后中国各种文学事实中出现的有一定影响的思想倾向;另一种则将其所指理解得相对狭窄,认为是指五四以后中国现代文坛出现的各种有特色、有一定影响(不管是积极的,还是消极的)文学主张。

由此也就形成了对中国现代文学思潮研究对象的不同界定和不同的研究格局。

前者(即宽泛的理解),既从理论形态出发研究中国现代文学思潮,又注意结合一定时期有影响的、能体现某种文学主张的创作进行阐述,在两者的结合中揭示现代中国各种“文学思潮”的内涵、特点、规律。

后者(狭义的理解),则主要以各个时期有影响、有特色的文学主张为研究对象,着力从理论形态中剔析各种文学思潮的特点、规律。

体现这两种格局的代表性著作:1、李何林《近二十年中国文艺思潮论》上海生活书店1939年。

(后来,陕西人民出版社1981年再版。

)这可以说是最早系统地研究中国现代文学思潮的专著,影响也很大。

本专著就认为“文学思潮”主要指文学主张。

本书的研究对象就主要是理论主张。

这部著作,保留了很多有价值的原始资料。

值得参考。

2、魏绍馨《中国现代文学思潮史》浙江大学出版社1988年7月。

主要以理论主张为研究对象。

观点则代表了20世纪50—80年代中国大陆学术界“社会学与历史批评”的基本倾向。

3、许怀中《鲁迅与文艺思潮流派》湖南人民出版社1985年。

也主要以理论主张为研究的对象来阐述“文学思潮”的特点。

以具体的文学思潮为例,谈谈你对中国现当代文学思

潮的理解

中国现当代文学思潮是指自20世纪以来,在中国文学领域出现的一系列不同的文学潮流和思想趋势。

这些思潮的兴起与社会、历史背景有着密切的联系,反映了中国社会的变迁和文化的多元发展。

一、鲁迅主义思潮:鲁迅主义思潮是中国现代文学的重要思潮之一。

鲁迅主义强调文学要以现实为基础,关注社会问题和人民生活,揭示社会的黑暗面和人性的扭曲。

鲁迅的作品如《狂人日记》、《阿Q 正传》等,对于中国现代文学产生了深远的影响。

二、新感性主义思潮:新感性主义在上世纪80年代末90年代初兴起,是对前一时期现实主义文学的一种反思和回应。

新感性主义强调个体的感性体验和情感表达,追求对生活的直观感知和情感共鸣。

代表作家如余华的《活着》、莫言的《红高粱家族》等,以其独特的叙事方式和情感深度,引起了广泛的关注。

三、后现代主义思潮:后现代主义思潮在中国文学界兴起于1990年代,强调对权威和传统的怀疑,对语言和叙事形式的颠覆,以及对现实和历史的多元解读。

代表作家如莫言的《檀香刑》、巴金的《家》等,运用了复杂的叙事结构和象征意象,探索了文学与现实之间的关系。

四、女性主义思潮:女性主义思潮在中国文学界兴起于20世纪80年代末90年代初,强调女性权益和性别平等。

女性主义文学作品以女性的视角和经验为创作出发点,呈现出对传统文化和社会结构的

批判和反思。

代表作家如王安忆的《红高粱》、张弓的《干校兄弟》等,通过女性的生命历程展现了对性别歧视的抗争和探索。

中国当代文学思潮中国当代文学是指20世纪末至21世纪初的中国文学。

在这个时期,中国经历了巨大的社会变革和文化转型,这些变革和转型对中国当代文学产生了深远的影响。

中国当代文学思潮十分丰富多样,包括现代主义、后现代主义、新写实主义、后现代派、女性文学等多个方向。

现代主义是中国当代文学发展的重要思潮之一。

20世纪初,随着西方现代主义文学的引入,中国文学开始走向现代化。

现代主义文学强调个体的内心体验和独特性,拒绝传统的叙事方式和艺术形式。

在中国,鲁迅是现代主义文学的代表人物,他的作品《狂人日记》等通过对社会现实的批判,呼唤个体的解放和人性的觉醒。

后现代主义是中国当代文学的另一个重要思潮。

20世纪80年代以后,中国社会发生了巨大的变革,这也对文学产生了深刻的影响。

后现代主义文学追求语言的游戏性和相对性,强调个体的多重身份和文化的碰撞。

莫言是中国后现代主义文学的代表人物,他的作品《红高粱家族》等通过独特的叙事方式和象征手法,揭示了历史的残酷和人性的悲剧。

新写实主义是中国当代文学的又一重要思潮。

20世纪90年代以后,中国社会发生了巨大的变革,人们开始关注社会的现实问题和个体的生存状态。

新写实主义文学强调真实性和真实感,追求对社会底层生活的真实描写。

余华是中国新写实主义文学的代表人物,他的作品《活着》等通过对农民命运的真实描写,展现了人性的坚韧和生命的意义。

后现代派是中国当代文学的另一个重要思潮。

后现代派文学强调语言的多样性和相对性,拒绝任何形式的权威和规范。

席慕蓉是中国后现代派文学的代表人物,她的作品《雪落香杉树》等通过对个体情感的表达和意象的运用,探索了人与自然的关系和人生的意义。

女性文学是中国当代文学的又一重要思潮。

女性文学强调女性的独立性和自主性,关注女性的内心世界和生活状态。

王安忆是中国女性文学的代表人物,她的作品《长恨歌》等通过对女性命运的描写,呼唤女性的觉醒和自由。

中国当代文学思潮丰富多样,反映了中国社会的多元性和变革性。

第一节中国当代文学思潮▪中国当代文学思潮的演变▪现实主义文学思潮▪现实主义文学思潮主要特征其一,它可以在现实基础上适当虚构,但必须真实地反映客观世界、现实生活,这是现实主义的基础。

其二,现实主义应该具有高度的艺术形象性,它包括宏观的艺术形象与微观的艺术形象,即广为人知的典型化理论。

▪中国当代现实主义文学思潮主要阶段“社会主义现实主义”——“革命现实主义和革命浪漫主义相结合”——现实主义的深化和恢复(伤痕文学、反思文学、改革文学)——90年代的“现实主义冲击波”——21世纪的“新写实主义文学”。

▪90年代中后期至今的现实主义创作的特点:▪1、从“乡土”转向都市▪2、网络媒介拓展了现实主义文学空间▪博客▪新写实文学在90年代和21世纪初有新变化,隐私文学、猎奇文学成为人们感兴趣的组成部分。

隐私文学涉及婚外恋、第三者、毒品等敏感话题,往往痴迷于自传性或半自传性书写,侧重表现与女性身体和性相关的种种体验,毫无保留地展示女性和男性的隐私。

如安顿的《绝对隐私》、棉棉的《盐酸情人》、九丹的《乌鸦》等。

▪市井猎奇文学内容涉及娱乐、美容、时装、汽车、科技、生命、星球等,侧重于探索奥秘、追踪谜案,尤其是灵异空间、人类奥秘等。

▪二、人道主义文学思潮▪(一)人道主义文学思潮主要特征▪儒家重视仁爱,墨家强调兼爱,基督教宣传博爱,人道主义文学思潮吸取了这些营养,同情弱小者,热爱整个人类,表现人的本质,探寻人的发展道路;重视人的自然与社会属性,既表现人的七情六欲,又探讨人与自然及社会的复杂关系;淡化阶级性、民族性、地域性,重视人类的一些共性;在激烈的矛盾冲突中展示人的价值与品格,突出人道主义精神。

▪(二)人道主义文学思潮主要阶段▪朦胧诗阶段▪人的价值阶段(永恒的、超阶级的人性)(《女俘》、《如意》、《爱,是不能忘记的》、《迷人的海》、知青小说)▪对当代人问题探讨的小说:《内奸》、《月食》、《小贩世家》、《美食家》、《芙蓉镇》▪大体分为几类:1)对人的生存境况的关注、对于婚恋情感主题的开掘、对被贬抑了多年的人的价值的称颂、对人的低位的思考。

中国现代文学的文学思潮中国现代文学是指从20世纪初到20世纪末的文学发展历程,它的文学思潮经历了多次变革和转型,不断推动文学的发展和创新。

本文将分析中国现代文学的文学思潮,探讨其历史背景、主要流派及其代表作品,以便读者更好地了解和理解这一时期的文学发展。

历史背景20世纪初,中国面临着前所未有的危机和变革。

传统文化和价值观念受到冲击,社会和政治制度发生了巨大变化。

这些变化为文学的发展提供了新的机遇和挑战。

文学开始关注社会现实和人民生活,反映社会的矛盾和问题,探索新的表现手法和形式。

在这样的历史背景下,中国现代文学的文学思潮应运而生。

文学思潮的主要流派现实主义现实主义是中国现代文学的主要流派之一。

现实主义文学强调真实、客观地反映社会现实,关注普通人民的生活和命运。

代表作品有鲁迅的《呐喊》、《彷徨》等,这些作品深刻揭示了社会矛盾和人性的丑恶,对中国现代文学的发展产生了深远的影响。

浪漫主义浪漫主义文学注重表现个性、自由和情感,倡导独立思考和创造力。

代表作品有徐志摩的《再别康桥》、郭沫若的《女神》等,这些作品充满了对自由、爱情和理想的追求,表达了对旧传统和旧道德的反叛和批判。

现代主义现代主义文学注重探索人的内心世界,追求形式上的创新和突破。

代表作品有废名的《边城》、沈从文的《长河》等,这些作品通过象征、暗示、隐喻等手法,表现了人物复杂的心理和情感,开创了中国现代文学的新风格。

社会主义现实主义社会主义现实主义文学强调文学为政治服务,反映社会主义建设和劳动人民的生活。

代表作品有赵树理的《小二黑结婚》、周立波的《暴风骤雨》等,这些作品以真实、生动的手法描绘了劳动人民的生活和斗争,展现了对社会主义事业的信仰和追求。

中国现代文学的文学思潮经历了多次变革和转型,不断推动文学的发展和创新。

从现实主义、浪漫主义、现代主义到社会主义现实主义,这些文学流派在不同的历史背景下应运而生,代表作品也各具特色。

了解和理解这些文学思潮,有助于更好地了解中国现代文学的发展和演变。

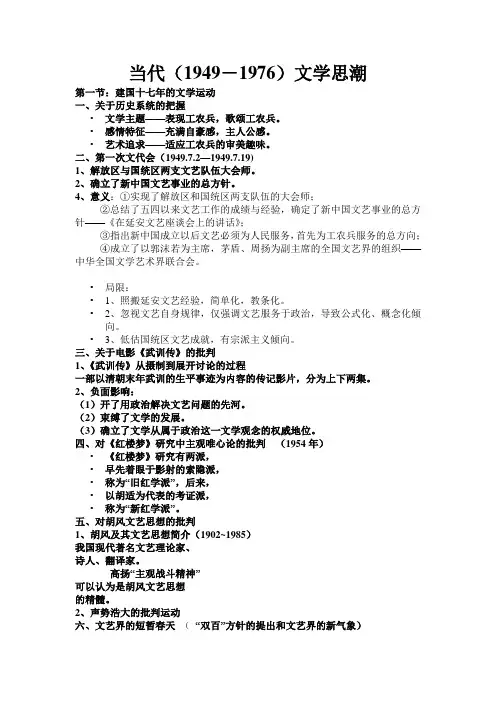

当代(1949-1976)文学思潮第一节:建国十七年的文学运动一、关于历史系统的把握•文学主题——表现工农兵,歌颂工农兵。

•感情特征——充满自豪感,主人公感。

•艺术追求——适应工农兵的审美趣味。

二、第一次文代会(1949.7.2—1949.7.19)1、解放区与国统区两支文艺队伍大会师。

2、确立了新中国文艺事业的总方针。

4、意义:①实现了解放区和国统区两支队伍的大会师;②总结了五四以来文艺工作的成绩与经验,确定了新中国文艺事业的总方针——《在延安文艺座谈会上的讲话》;③指出新中国成立以后文艺必须为人民服务,首先为工农兵服务的总方向;④成立了以郭沫若为主席,茅盾、周扬为副主席的全国文艺界的组织——中华全国文学艺术界联合会。

•局限:•1、照搬延安文艺经验,简单化,教条化。

•2、忽视文艺自身规律,仅强调文艺服务于政治,导致公式化、概念化倾向。

•3、低估国统区文艺成就,有宗派主义倾向。

三、关于电影《武训传》的批判1、《武训传》从摄制到展开讨论的过程一部以清朝末年武训的生平事迹为内容的传记影片,分为上下两集。

2、负面影响:(1)开了用政治解决文艺问题的先河。

(2)束缚了文学的发展。

(3)确立了文学从属于政治这一文学观念的权威地位。

四、对《红楼梦》研究中主观唯心论的批判(1954年)•《红楼梦》研究有两派,•早先着眼于影射的索隐派,•称为“旧红学派”,后来,•以胡适为代表的考证派,•称为“新红学派”。

五、对胡风文艺思想的批判1、胡风及其文艺思想简介(1902~1985)我国现代著名文艺理论家、诗人、翻译家。

高扬“主观战斗精神”可以认为是胡风文艺思想的精髓。

2、声势浩大的批判运动六、文艺界的短暂春天(“双百”方针的提出和文艺界的新气象)1、双百方针的提出(1)背景:国内背景:1956年,国内三大改造完成,整个中国的思想发生了根本性的变化。

全国工作的重心开始由群众性的阶级斗争转向经济建设。

针对人民要求建设现代化工业国家的愿望与中国的现实的矛盾,毛泽东提出了《正确处理人民内部的矛盾》,并于1956年5月2日在最高国务会议上提出了“百花齐放,百家争鸣”的方针。

中国近代文艺思潮史

《中国近现代文学思潮史(上下)》是 2008年上海文艺出版社出版的图书,作者是刘增杰,关爱和。

内容介绍

《中国近现代文学思潮史(上下)》坚持历史主义原则,描述近现代中国文学思潮,以一个新的视点、从救亡社会思潮以及绵延一个多世纪的战争对文学思潮影响的角度,来进一步探寻近现代中国文学发展的总体特征。

中国近现代是中国历史发生天翻地覆变革的时期,是中国文学由古典走向现代的时期。

洞悉这一时期文学思潮变动的惊涛骇浪,也就可以读懂中国文学由古典形态向现代形态转换的历史必然性以及促成这一文学转折的多重因素。