血流感染的实验室诊断

- 格式:pdf

- 大小:3.39 MB

- 文档页数:28

血培养的概念

血培养(Blood Culture)是一种临床微生物学实验室的检测方法,用于从患者体内采集血液样本,并将其接种到含有营养培养基的培养瓶或培养管中,以培养和鉴定可能存在于患者血液中的微生物,如细菌、真菌等。

血培养是诊断血流感染(Bloodstream Infection, BSI)、菌血症(Bacteremia)或真菌菌血症(Fungemia)的金标准,即最可靠的诊断方法。

血培养的主要目的包括:

1. 证实感染性病原体的存在。

2. 鉴定病原体的种类,以便进行针对性的治疗。

3. 提供抗菌药物敏感性试验结果,指导临床医生选择合适的抗生素。

血培养的过程通常包括以下几个步骤:

- 采集血液样本:通常从患者的静脉抽取血液,采集时需注意无菌操作,以避免污染。

- 接种培养:将采集的血液分别注入到需氧瓶和厌氧瓶中,因为不同的微生物在不同的氧气环境下生长。

- 培养和监测:将血培养瓶放入恒温培养箱中,定期监测培养瓶中是否有微生物生长。

- 结果分析:如果培养出微生物,需要进一步鉴定其种类,并进行药敏试验,以确定最有效的抗生素。

血培养对于诊断和治疗严重感染至关重要,尤其是在重症监护病房(ICU)和感染性疾病的治疗中。

正确执行血培养对于提高诊断准确性和患者治疗效果具有重要意义。

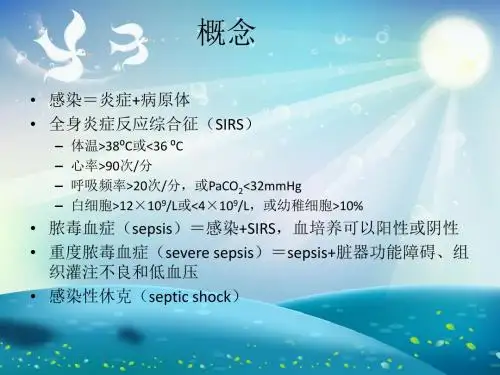

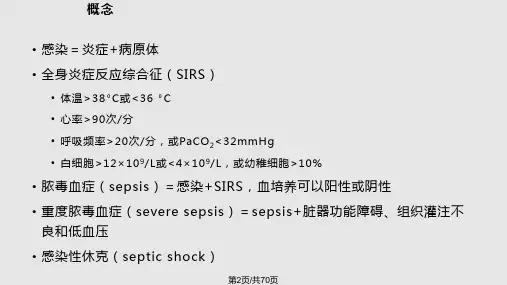

血流感染的临床诊断血流感染是一种严重的全身感染性疾病,多继发于肺部严重感染、腹腔感染、尿路感染,手术切口感染,以及导管留置感染等。

主要临床症状有:高热(个别病例有低温表现),畏寒,低血压,少尿或高乳酸水平等,易诱发脓毒症及多器官功能障碍综合征,病死率高等特点。

01血流感染的流行病学数据美国一项回顾性队列研究显示,住院患者人群中血流感染的发生率为5.9%,死亡率为15.6%。

英国每年约有10万人因血流感染住院,并导致约3.7万人死亡。

我国的流行病调查研究显示,血流感染的总病死率为28.7%,是主要的公共卫生负担。

02血流感染的常见类型社区获得性血流感染:主要病因为社区获得性肺炎、腹腔感染、尿路感染、脑膜炎、感染性心内膜炎及皮肤软组织感染等。

医院获得性血流感染:患者入院48小时后检测出的血流感染,或既往2周有住院史,再次入院48小时内检出的血流感染。

主要病因包括医院获得性肺炎、腹腔感染、尿路感染、导管/植入物相关性感染、外科术后感染及原发性血流感染等。

导管相关性血流感染:患者在植入血管内导管48小时后或拔除导管48小时内出现的血流感染,除血管内导管外没有其他明确的感染源,常伴有发热、寒战或低血压等感染表现。

非复杂性血流感染和复杂性血流感染:非复杂性血流感染是指患者血培养阳性,可于治疗后2-4天内转阴,经有效治疗后72小时内退热,无感染性心内膜炎,无人工植入装置,且无迁徙性感染灶的血流感染。

不符合上述定义者即为复杂性血流感染。

持续性血流感染:患者有持续的发热等临床感染症状,血培养阳性状态持续3天以上。

培养阴性血流感染:血流感染患者从未能通过微生物培养鉴定出明确的病原体,可能的原因包括之前曾使用抗微生物药物,导致感染的病原体不易培养且缺乏快速诊断手段的病原菌导致的血流感染等。

03血流感染的检验方法明确引起血流感染的致病菌和感染源对于血流感染的诊断治疗非常重要。

目前公认的诊断血流感染的“金标准”是血培养法。

血流系统感染诊断标准第一条血管相关性感染1.临床诊断符合下列情况之一者:(1)静脉穿刺部位有脓液排出,或有弥散性红斑(蜂窝组织炎的表现)。

(2)沿导管的皮下走行部位出现疼痛性弥散性红斑(理化性因素所致除外)。

(3)经血管介人性操作,发热>38℃,局部有压痛,无其他原因解释。

2.病原学诊断(1)导管尖端培养或血液培养分离出有意义的病原微生物。

(2)说明①导管管尖培养其接补方法应取导管尖端5cm,在血平板表面往返滚动一次,细菌菌数≥15cfu/平板即为阳性。

②从穿刺部位抽血定量培养,细菌菌数≥100cfu/ml,或细菌菌数相当于对侧取血培养4~8倍。

第二条败血症1.血液培养分离出病原微生物,并伴有下列症状体征中的一项:(1)发热>38℃或低体温<36℃,可伴有寒颤。

(2)有入侵门户或迁徙病灶。

(3)有全身性感染中毒症状而无明显感染灶。

(4)收缩压低于12kPa(90mmHg),或较原收缩压下降超过5.3kPa(40mmHg)。

2.说明继发于某部位医院感染的败血症需同时报告原发医院感染。

第三条输血相关感染常见有病毒性肝炎(乙、丙、丁、庚型)、艾滋病、巨细胞病毒感染、疟疾、弓形体病等。

1.临床诊断必须符合下列三种情况:(1)输血至发病或输血至血中出现病原血清免疫学标志的时间超过该感染的常见(或最短)潜伏期。

(2)受血者受血前从未有过该种感染,血清免疫学标志阴性。

(3)证实供血员血存在感染性物质,如血中查到病原体、血清免疫学标志阳性、病原DNA 或RNA的阳性等。

2.病原学诊断(1)在临床诊断基础上,符合下列情况之一者:①血中找到病原体。

②血特异性病原体抗原检测阳性,或其血清lgM抗体效价达到诊断水平,或双份血清lgG呈4倍升高。

③组织或体液涂片找到包涵体。

④病理活检证实。

(2)说明①病人可有症状体征,也可仅有血清学改变。

②艾滋病潜伏期长,但受血者受血后6个月内可出现抗—HIV 阳性,后者可作为初步诊断依据,需进一步进行确诊试验。

血流感染诊断标准血流感染是指细菌、真菌或病毒等病原体侵入血液循环系统引起的感染性疾病。

血流感染的诊断对于及时采取有效的治疗非常重要,因为它可能导致严重的并发症甚至危及生命。

因此,制定科学的诊断标准对于提高血流感染的诊断准确性和治疗效果至关重要。

一、临床表现。

血流感染的临床表现多种多样,常见的症状包括发热、寒战、心率加快、低血压、全身乏力、头痛、恶心、呕吐等。

在特定的情况下,患者可能出现局部感染症状,如皮肤红肿、脓肿等。

需要注意的是,部分患者可能没有典型的临床表现,尤其是免疫功能低下的患者,因此在诊断时需综合考虑临床表现和实验室检查结果。

二、实验室检查。

1. 血培养。

血流感染的诊断金标准是通过血培养检测到病原微生物。

一般情况下,至少需要进行两次不同部位的血培养,以提高检测的准确性。

在进行血培养前,需要严格遵守无菌操作规范,避免细菌的外源性污染。

2. C反应蛋白(CRP)和白细胞计数。

CRP和白细胞计数是常规的炎症指标,对于判断炎症的程度和指导治疗具有一定的参考价值。

但需要注意的是,这两项指标并不具有特异性,可能受到其他因素的影响,因此不能作为血流感染的唯一诊断依据。

3. 心肌标志物。

在血流感染的患者中,部分患者可能出现心肌损伤,因此心肌标志物如肌钙蛋白、肌红蛋白等指标的检测对于评估心肌损伤的程度具有一定的帮助。

三、影像学检查。

影像学检查对于判断是否存在感染灶、感染范围和并发症等具有一定的帮助。

常用的影像学检查包括X线胸片、CT、MRI等,通过这些检查可以帮助医生更好地了解患者的病情,指导治疗方案的制定。

四、其他辅助检查。

除了上述的常规检查外,还可以根据患者的具体情况进行其他辅助检查,如血气分析、凝血功能检查、尿常规等,以全面评估患者的病情。

综上所述,血流感染的诊断需要综合临床表现、实验室检查、影像学检查和其他辅助检查,不能依赖单一指标或检查。

在进行诊断时,医生需要全面考虑患者的情况,制定科学合理的诊断方案,以提高诊断的准确性和治疗效果。

血流感染诊断标准血流感染诊断标准。

血流感染是指细菌、真菌、病毒或其他微生物进入血液循环系统,引发全身性感染的疾病。

由于血流感染的症状多样化,诊断标准的制定对于临床医生来说至关重要。

本文将介绍血流感染的诊断标准,帮助临床医生更准确地判断和诊断血流感染。

一、临床表现。

1.发热,持续性高热是血流感染的典型症状,临床医生应该重点关注患者的体温变化。

2.寒战,患者可能出现持续性寒战,伴随着高热,这是血流感染的常见表现之一。

3.意识改变,血流感染可能导致患者意识模糊、精神状态改变,甚至昏迷。

4.低血压,血流感染患者常常出现低血压,需要及时监测血压情况。

二、实验室检查。

1.血培养,对于疑似血流感染的患者,应及时进行血培养检查,以确定感染的致病微生物。

2.炎症指标,C反应蛋白、白细胞计数、中性粒细胞计数等炎症指标的异常变化也有助于血流感染的诊断。

3.凝血功能,血流感染可能导致凝血功能异常,如凝血酶原时间延长、凝血酶时间延长等。

三、影像学检查。

1.超声检查,超声检查可帮助医生观察内脏器官的情况,发现可能存在的感染灶。

2.CT或MRI,对于疑似血流感染的患者,CT或MRI检查有助于发现感染灶、脓肿等病变。

四、其他辅助检查。

1.病史询问,患者的病史对于血流感染的诊断也非常重要,包括近期手术史、导管置入史、静脉药物滴注史等。

2.临床评分,临床医生可以根据患者的临床表现、实验室检查结果和影像学检查结果进行综合评分,辅助诊断血流感染。

总结:血流感染的诊断需要综合临床表现、实验室检查、影像学检查和其他辅助检查的结果,临床医生应当进行全面的评估和分析。

在诊断血流感染时,需要排除其他可能的感染疾病,如肺炎、腹膜炎等。

及时准确地诊断血流感染,有助于制定有效的治疗方案,提高患者的治愈率和生存率。

希望本文所述的血流感染诊断标准能够帮助临床医生更好地诊断和治疗血流感染患者。