胸痹心痛短气病脉证并治

- 格式:ppt

- 大小:1.31 MB

- 文档页数:55

视点锦囊·妙计-30 - Family life guide颜加俊(四川省大竹县中医院)胸痹心痛病在临床中具体是指以胸膺部窒塞疼痛为主的基础性病证,与现代医学“冠心病”的临床症状雷同。

综合古今各家来看,胸痹心痛病的病因均由心气不足为本,血脉营运受阻以致淤血痰浊内停为标。

为此,近年来采用“益气活血”、“宣痹通阳”、“通阳化痰”等方法加以治疗,并获得较满意的疗效,本文则针对胸痹心痛病的中医治疗进行分析,以此为有需要人士提供参考。

胸痹心痛病的基本介绍胸痹是中医的诊断名称,中医称“不通则痛、不荣则痛”,所以,胸痹心痛病有可能是由于气血亏虚、心肾阴虚、心肾阳虚,或者气阴两虚,不能濡养心脉而出现的胸闷、胸痛、心悸的症状;与此同时,还有可能是心血瘀阻、气滞心胸、寒凝心脉、痰浊闭阻等因素导致的不通而痛的情况。

为此,在临床治疗中,必须针对不同情况采用益气养血、补益心肾、温补心阳、益气养阴、活血化瘀、疏肝解郁、温阳散寒、健脾化痰的方法加以治疗。

除此之外,在胸痹疾病的发展过程中,也有可能会存在虚实夹杂的情况,基于此在具体治疗时需要在祛除邪气的同时,也要注意以补虚为主。

就胸痹心痛的临床表现来看,主要以胸骨后或心前区发作性闷痛为主,亦可表现为灼痛、绞痛、刺痛或隐痛、含糊不清的不适感等,持续时间多为数秒钟至15分钟之内。

若疼痛剧烈,持续时间长达30分钟以上,休息或服药后仍不能缓解,伴有面色苍白、汗出、肢冷、脉结代,甚至旦发夕死、夕发旦死,为真心痛的证候特征。

胸痹心痛病的病因病机胸痹心痛病的病因。

年老体弱:以中老年群体为主,年龄逐渐增大,肾气渐衰,肾阳虚衰则不能鼓动五脏之阳,进而引发心阳不振以及心气不足的现象。

血脉失于阳之温煦、气之鼓动,则气血运行滞涩不畅,发为心痛;若肾阴亏虚,则不能滋养五脏之阴,阴亏则火旺,灼津为痰,痰热上犯于心,心脉痹阻,则为心痛。

情志失调:情志失调忧思伤脾,脾虚气结,运化失司,津液不行输布,聚而为痰,痰阻气机,气血运行不畅,心脉痹阻,发为胸痹心痛。

金匮要略——第五单元胸痹心痛短气病篇细目一胸痹证治要点一胸痹病机原文:师曰:夫脉当取太过不及,阳微阴弦,即胸痹而痛,所以然者,责其极虚也。

今阳虚知在上焦,所以胸痹、心痛者,以其阴弦故也。

病因病机:阳微指寸脉微;阴弦指尺脉弦。

脉见寸微尺弦,微脉见于寸口,可知上焦的阳气虚衰;弦脉见于尺部,可知下焦的阴寒痰浊壅盛,上虚则阴寒痰浊自下乘之,阻闭胸阳故见胸痹心痛。

由于上焦阳虚,水气痰饮等阴邪便乘虚而居于阳位,故导致胸中闭塞,阳气不通,不通则痛,故云“所以然者,责其极虚也”。

要点二类证鉴别胸痹是由于胸阳不振,阴邪阻滞,胸背之气痹而不通所致。

阳微阴弦中阴弦是为尺脉弦,尺脉主下焦,脉弦主阴寒太盛,痰浊内停。

阳微指寸脉微,寸脉主上焦,微脉主阳气不足,胸阳不振。

血痹者其病机是阴阳倶微,营卫气血不足。

寸口、关上微为阳气不足之脉,尺中小紧为感受外邪之象。

要点三胸痹主证瓜蒌薤白白酒汤证原文:胸痹之病,喘息咳唾,胸背痛,短气,寸口脉沉而迟,关上小紧数,瓜蒌薤白白酒汤主之。

瓜蒌薤白白酒汤方:病因病机:寸口沉取而迟,是上焦阳虚,胸阳不振之象;关上出现小紧,是中焦(胃)有停饮,阴寒内盛之征;上焦阳虚,则痰饮上乘,以致阴邪停聚于胸中,故有此种脉象。

病机皆由“阳微阴弦”,阳虚邪闭而成。

阳虚邪闭,胸背之气痹而不通,故胸背痛而短气;胸背之气痹而不通,势必影响肺气不能宣降,故喘息咳唾。

证候:“喘息咳唾,胸背痛,短气”是胸痹病的主证,而其中“胸背痛,短气”是辨证的关键。

辨证:上焦阳虚,痰饮上乘,胸阳痹阻不通。

治则:化痰散结,宣痹通阳。

方药:瓜蒌薤白白酒汤。

要点四胸痹急证薏苡附子散证原文:胸痹缓急者,薏苡附子散主之。

薏苡附子散方:薏苡仁十五两大附子十枚(炮)病因病机:本证由于阳气衰微,阴寒痰湿壅盛,阳气不伸,胸阳闭塞,可见胸中痛剧;阳气不达四肢,见四肢逆冷。

证候:胸中痛剧,四肢逆冷,尚可见舌淡苔白而滑,脉象沉伏,或涩,或微细而迟,或紧细而急。

北京……100069)心痛合篇论述以来,关于胸痹、心痛区别的探讨逐渐深入。

病位、辨证论治等方面进行了辨别,提示在学习经典时述,条文间,胸痹、心痛之证治泾渭分明,何谈同为一病之言。

故笔者认为胸痹、心痛虽合篇而论,但却非异名同病,仲景之意,旨在提醒后世医家需多方面仔细鉴别,防止误诊误治。

1…源流之考众多文献都言“胸痹”首见于《内经》,但我国现知最早的医学方书——1973年长沙马王堆出土的《养生方》中便已有“胸痹”的记载:“以右足践左足上,除胸痹、食热呕。

”《灵枢·本脏篇》述之为:“肺大则多饮,善病胸痹,喉痹,逆气……”[2]可知当时之胸痹与肺脏形态增大和水饮停聚有关,概指肺系疾病。

汉代张仲景在《金匮要略》中写到“阳微阴弦,即胸痹而痛”,正式提出了胸痹的病名,发展了胸痹的范围,为后世医家所传承发扬[3]。

而“心痛”,众文献皆曰最早见于马王堆出土的《五十二病方》,同时出土的《足臂十一脉灸经》亦有“足少阴温(脉)……其病:病足热……心痛,烦心”之关于“心痛”的记载。

我国先秦殷商古籍《山海经》中的《西山经》及《中山经》也早有关于心痛医药的记载,是最早记载治疗心痛方法的古籍文献。

《黄帝内经》中的“心痛”即指心前区疼痛,而仲景《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证并治第九》之“心痛”主要指心胸疼痛的病症[3]。

胸痹心痛,最早见于仲景《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证并治第九》,此篇首次将二者合并论述。

2…病因病机之议《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证并治第九》首条阐明病机:“夫脉当取太过不及,阳微阴弦,即胸痹而痛……”[4]此处言胸痹、心痛,均为阳微阴弦之故,皆因上焦阳气不足,下焦阴邪上乘,痹阻胸阳所致。

正如喻嘉言所说:“胸中阳气,如离照当空,旷然无外,设地气一上则窒塞有加,故知胸痹者,阴气上逆之候也。

”[5]本病虚实夹杂,以阳微为本,阴弦为标,二者缺一不可,若仅有胸阳之虚,而无阴邪之盛,或仅有阴邪之盛,而无胸阳之虚,都不会引发本病,后世医家在此之上,多有延伸[6]。

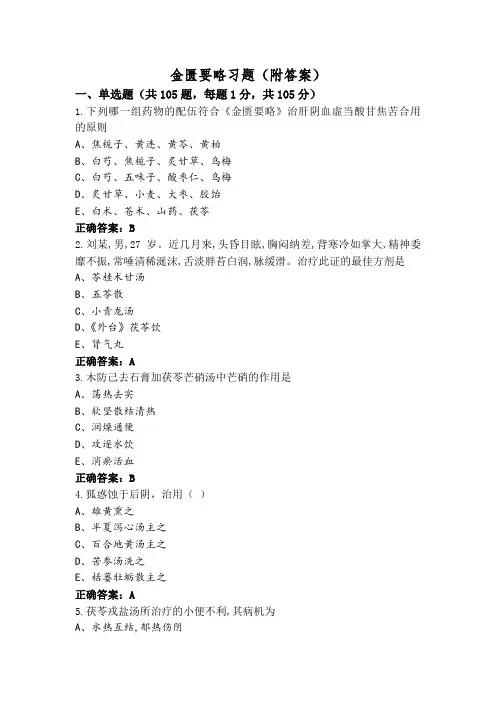

金匮要略习题(附答案)一、单选题(共105题,每题1分,共105分)1.下列哪一组药物的配伍符合《金匮要略》治肝阴血虚当酸甘焦苦合用的原则A、焦栀子、黄连、黄芩、黄柏B、白芍、焦栀子、炙甘草、乌梅C、白芍、五味子、酸枣仁、乌梅D、炙甘草、小麦、大枣、胶饴E、白术、苍术、山药、茯苓正确答案:B2.刘某,男,27岁。

近几月来,头昏目眩,胸闷纳差,背寒冷如掌大,精神委靡不振,常唾清稀涎沫,舌淡胖苔白润,脉缓滑。

治疗此证的最佳方剂是A、苓桂术甘汤B、五苓散C、小青龙汤D、《外台》茯苓饮E、肾气丸正确答案:A3.木防己去石膏加茯苓芒硝汤中芒硝的作用是A、荡热去实B、软坚散结清热C、润燥通便D、攻逐水饮E、消瘀活血正确答案:B4.狐惑蚀于后阴,治用()A、雄黄熏之B、半夏泻心汤主之C、百合地黄汤主之D、苦参汤洗之E、栝蒌牡蛎散主之正确答案:A5.茯苓戎盐汤所治疗的小便不利,其病机为A、水热互结,郁热伤阴B、肾阳不足,水湿内停C、脾阳不足,水饮停聚D、脾肾两虚,兼夹湿热E、肺失宣肃,膀胱气化不利正确答案:D6.症见洗澡时突然仆倒,不省人事,气粗口臭,面赤身热,苔黄厚,脉弦滑。

应辨证为A、血痹(阳气痹阻)B、痉病(发汗太过,筋脉失养)C、暍病(暑热夹湿)D、中风(中经络)E、中风(中脏腑)正确答案:E7.张女士,生于1945年8月。

失眠多年,久治无效,经常出现头晕. 口干. 心悸. 心烦. 出汗. 舌红. 苔白. 脉细弦。

其病机应为()A、脾胃虚弱,血不养心B、心阴亏损,虚热扰心C、心血不足,神不守舍D、肝阴不足,心失所养E、肾阴不足,心肾不交正确答案:D8.治疗黄疸最基本的原则是A、健脾B、清热C、活血D、利小便E、补虚正确答案:D9.李某,男,35岁。

有胃溃疡病史,近来因劳累过度有嗳气泛酸,胃痛背胀之症,自觉头晕眼花,神疲无力,大便溏黑如柏油。

诊见:面色萎黄,舌质淡白,脉弦细无力。

此为何种出血A、咳血B、近血C、吐血D、远血E、衄血正确答案:D10.何平章,1949 年6 月1 日。

中医对胸痹心痛的认识及治疗目录一、病因病机 (1)2、现代认识 (2)1. 关于胸痹的病因病机分析 (2)2. 胸痹的辨证施治原则 (2)三、辨证论治 (3)1.胸痹心痛病机特点 (3)2.胸痹心痛证治特点 (3)四、中医药治疗 (3)1.从脏腑论治 (3)2.从络论治 (4)3.从痰瘀论治 (4)4.辨证分型治疗 (4)五、其他治疗 (4)摘要:“胸痹”一病仲景《金匮要略》一书,首先做了较系统的论述。

痹者,闭也,仲景以胸中阳气不足,阴寒内盛,胸阳闭阻不通而立论。

胸痹心痛相当于现代医学之冠心病(心绞痛),为冠状动脉供血不足引起心肌急剧的、暂时的、缺血与缺氧所致的临床综合征。

中医学治疗本病有一定的优势本文就治疗及中医对胸痹心痛的认识及治疗作一综述。

关键词:胸痹心痛病因病机现代认识辨证论治中医药及其他治疗胸痹心痛既是临床常见病,多发病,亦是威胁人类生命危证之一,胸痹,心痛语出自《金匮胸痹心痛短气病脉症并治》篇。

痹者,闭也,张仲景以胸中阳气不足,阴寒内盛,胸阳闭阻不通而立论。

胸痹心痛是由于正气亏虚、饮食、情志、寒邪等所引起的以痰浊、瘀血、气滞、寒凝痹阻心脉,以膻中或左胸部发作性憋闷,疼痛为主要临床表现的一种病证。

轻者偶发短暂轻微的胸部沉右隐痛,或为发作性膻中或左胸含糊不清的不适感;重者疼痛剧烈,或呈压榨样绞痛。

常伴有心悸,气短,呼吸不畅,甚至喘促,惊恐不安,面色苍白,冷汗自出等。

多由劳累、饱餐、寒冷及情绪激动而诱发,亦可无明显诱因或安静时发病。

从内经开始,对起就有深刻的认识,《素问·举痛论》云:“帝曰:愿闻人之五脏卒痛,何气使然?歧伯对曰:“经行不止,环周不休,寒气入经而稽迟,泣而不行,客于脉外则血少,客于脉中则气不通,故卒然而痛”。

《灵枢·厥论》亦有记载:“真心痛,手足青至节,心痛甚,旦发夕死,夕发旦死”。

另从治疗方面《内经》已有“心病宜食薤”的记载。

张仲景实乃据《内经》之要义,阳虚无以行气化的经旨,而专论胸痹心痛急重证的,并结合实践总结出其病理及表现规律,如正邪相离,阳气暂行,则痹痛休止;未发则如常人,轻发则因邪实而见短气不足以息;典型发作者则有胸痛,心痛,短气;重发作则“胸痹不得卧,心痛彻背”;并具体拟制出瓜蒌薤白半夏汤等方剂以行救治。

19益气通络法本法刘老常用于面神经麻痹。

刘老认为:“建中央以运四旁”在于气,“培后天以养先天”在于精。

中气一壮,百脉贯通,气行则麻木自已,养正则滞着自除。

故刘老立益气通络法,用此法治疗面神经麻痹,疗效甚捷。

面神经麻痹属中医“中风”范畴,即《金匮要略》所云“浮者血虚,络脉空虚,贼邪不泻,或左或右,邪气反缓,正气即急,正气引邪,僻不遂”之证。

如治1例产后气血两虚、营卫失从的患者,出血、流汗过多,腠理空虚,抵抗力弱,风邪乘虚而入,损伤络脉,以致面瘫口歪,眼闭合不全,麻木不仁,口水不收。

治宜益气健脾,疏风通络,方用黄芪四君健脾以益其气,归芍二至养阴以活其血,三五七散(淮山药、枣皮、附片摄纳肾阳以固其根本,全蝎、蜈蚣疏风通络以治其标。

《医学衷中参西录》云:“蜈蚣走窜力最速,内而脏腑,外而经络,凡气血凝聚之处皆能开之。

”外用蓖麻仁30g ,研细,鳝鱼血调敷患侧面部。

服药14剂,口眼歪斜明显好转,以六君子汤合三五七散而收功。

此诸药相配,以扶正为主,培后天以养先天,所谓“滋苗者必溉其根”是也。

(收稿日期:2009-11-25编辑:蔡铁如《金匮要略》胸痹心痛篇在治疗冠心病中的应用体会盛小刚,潘光明,赖仁奎,吴瑜,郑朝阳(广东省中医院,广东广州510120[摘要]《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证并治》篇是中医学对冠心病病机和治疗的一个概括性的描述。

广东省中医院根据其理论和经方,结合现代疾病的变化,应用于冠心病的治疗积累了一定经验。

[关键词]胸痹;心痛;《金匮要略》;冠心病[中图分类号]R222.3[文献标识码]B [文章编号]1672-951X (201008-0015-02冠心病因冠状动脉粥样硬化,冠状动脉痉挛或狭窄而致冠状动脉供血不足,可引起心肌缺血、缺氧改变。

近代医家金寿山认为,《金匮要略》之胸痹即冠心病心绞痛。

笔者以《金匮要略·胸痹心痛短气》篇中的理论、经方为指导,结合现代疾病的变化,在冠心病的治疗中要取得良好疗效。

胸痹心痛短气病脉证治第九综合练习题一、名词解释1.阳微阴弦2.心中痞3.胁下逆抢心4.诸逆5.心悬痛二、填空1.夫脉当取,阳微阴弦,即胸痹而痛,所以然者,责其极虚也。

2.胸痹不得卧,心痛彻背者,。

3.胸痹缓急者,主之。

4.心中,诸逆,心,桂枝生姜枳实汤主之。

5.心痛彻背,背痛彻心,主之。

6.胸痹轻证以,为主要症状。

其偏于水饮者,用宣肺利气化饮;偏于气滞者,用行气降逆散结。

7.胸痹典型证,以为主方。

一、单项选择题1.胸痹之病,喘息咳唾,胸背痛,短气,治宜()A.栝蒌薤白半夏汤B.枳实薤白桂枝汤C.栝蒌薤白白酒汤D.桔枳姜汤 E.桂枝生姜枳实汤2.心痛彻背,背痛彻心,治宜()A.栝蒌薤白半夏汤B.薏苡附子散C.乌头赤石脂丸D.桂枝生姜枳实汤E.枳实薤白桂枝汤3.下列方剂中,乌头与附子同用的方剂是()A.大乌头煎B.乌头汤C.乌头赤石脂丸D.乌头桂枝汤E.乌梅丸4.胸痹的典型症状是()A.喘息咳唾,胸背痛,短气B.胸中刺痛 C.咳喘,不能平卧D.心痛彻痛,背痛彻心E.胸闷气短5.主治“胸痹心中痞,气结在胸,胸满,胁下逆抢心”偏实者宜用()A.栝蒌薤白白酒汤B.栝蒌薤白半夏汤C.枳实薤白桂枝汤D.桂枝生姜枳实汤E.桔枳姜汤6.胸痹基本治法是()A.活血通络B.活血化瘀C.宣痹通阳D.温助心阳E.活血理气7.主治“胸痹心中痞,气结在胸,胸满,胁下逆抢心”偏虚者宜用()A.炙甘草汤B.生脉散C.人参汤D.栝蒌薤白白酒汤E.桂枝生姜枳实汤8.主治“胸痹不得卧,心痛彻背”的方剂是()A.栝蒌薤白白酒汤B.栝蒌薤白半夏汤C.枳实薤白桂枝汤D.乌头赤石脂丸E.桂枝生姜枳实汤9.胸痹心痛篇中以心痛彻背为主症者,除乌头赤石脂丸证外还有()A.人参汤证B.薏苡附子散证 C.栝蒌薤白白酒汤证D.栝蒌薤白桂枝汤证E.栝蒌薤白半夏汤证10.胸痹急证治宜()A.乌头赤石脂丸B.薏苡附子散C.栝蒌薤白白酒汤D.栝蒌薤白半夏汤E.枳实薤白桂枝汤11.“胸痹,胸中气塞,短气”偏于气滞者,宜选()A.桂枝生姜枳实汤B.桔枳姜汤C.茯苓杏仁甘草汤D.栝蒌薤白半夏汤E.枳实薤白桂枝汤12.桂枝生姜枳实汤的症状是()A.心痛彻痛,背痛彻心B.胸中气塞,短气C.喘息咳唾,胸背痛,短气D.胸痹不得卧,心痛彻背E.心中痞,诸逆,心悬痛13.下列治疗胸痹诸方中,哪首方剂以扶正固本为主()A.枳实薤白桂枝汤B.栝蒌薤白半夏汤C.栝蒌薤白白酒汤D.薏苡附子散E.人参汤14.胸痹心痛的病机为()A.上焦阳虚B.经脉闭阻C.痰涎壅盛D.中焦阳虚E.阳微阴弦15.栝蒌薤白白酒汤的功效为()A.豁痰开窍,行气止痛B.温阳益气,活血通痹C.宣肺化饮,理气散结D.宣痹通阳,降逆除满E.宣痹通阳,豁痰利气16.胸痹轻证见症为()A.胸痹缓急B.心痛彻背,背痛彻心C.胸痹不得卧,心痛彻背D.胸中气塞,短气E.胸背痛,喘息咳唾,短气17.以下各方,哪一方无附子()A.桂枝芍药知母汤B.八味肾气丸C.乌头赤石脂丸D.栝蒌瞿麦丸E.乌头汤18.以下各方,需要酒煎者为()A.栝蒌桂枝汤B.半夏干姜散C.生姜半夏汤D.桂枝生姜枳实汤E.栝蒌薤白半夏汤19.栝蒌薤白半夏汤的功效为()A.豁痰通阳,宣痹止痛B.通阳散结,和胃止呕C.宽胸理气,软坚散结D.宣肺化饮,降逆止呕E.理气化痰,通阳活血20.桂枝生姜枳实汤的功效为()A.温阳散寒,消痞降逆B.辛温解表,降逆止呕C.通阳破气,解表化饮D.调和营卫,和中散寒E.外散风寒,内消水饮21.栝蒌薤白半夏汤证的病机为()A.胸阳痹阻,痰浊壅盛B.胸阳痹阻,饮阻气滞C.胸阳痹阻,寒湿内困D.胸阳痹阻,气结上逆E.胸阳痹阻,水气凌心22.人参汤的药物组成为()A.人参、吴茱萸、生姜、大枣B.人参、饴糖、蜀椒、干姜C.人参、半夏、白蜜D.人参、半夏、干姜、生姜E.人参、白术、干姜、甘草四、多项选择题1.茯苓杏仁甘草汤证包括()A.胸中气塞B.短气C.咳嗽D.吐涎沫E.心下痞满2.下列方剂中用酒的有()A.栝蒌薤白白酒汤B.枳实薤白桂枝汤C.栝蒌薤白半夏汤D.乌头赤石脂丸E.桔枳姜汤3.下列方证中具有“心痛彻背”症状者为()A.栝蒌薤白白酒汤证B.栝蒌薤白半夏汤证C.薏苡附子散证D.茯苓杏仁甘草汤证E.乌头赤石脂丸证4.胸痹病的主脉为()A.尺中小紧B.关上小紧数C.寸口关上微D.寸口关上小紧E.寸口脉沉而迟5.治疗阴寒痼结的心痛方剂中需有()A.炮附子B.细辛C.干姜D.乌头E.桂枝6.具有治疗“心中痞”主症的方剂是()A.桔枳姜汤B.茯苓杏仁甘草汤C.人参汤D.枳实薤白桂枝汤E.桂枝生姜枳实汤7.主治“心痛彻背,背痛彻心”方剂的组成有()A.乌头、蜜B.附子、赤石脂C.栝蒌、薤白D.甘草、细辛E.干姜、蜀椒8.下列方剂中用炮附子的有()A.附子粳米汤B.乌头赤石脂丸C.桂枝附子汤D.薏苡附子散 E.四逆汤9.枳实薤白桂枝汤的煎煮法为()A.先煮枳实、薤白B.先煮枳实、厚朴C.后内诸药D.去滓、内诸药E.诸药同煎10.乌头赤石脂丸在制剂与服法上有哪些要求()A.蜜为丸B.先食服一丸,日三服C.小量增加D.以知为度E.酒饮下11.“阳微阴弦”的含义是()A.浮取微、沉取弦B.寸口关上微、尺中小紧C.脉的太过与不及D.寸脉微、尺脉弦E.上焦阳虚、阴寒内盛12.下列哪些方剂具有栝蒌、薤白()A.栝蒌薤白白酒汤B.枳实薤白桂枝汤C.栝蒌牡蛎散D.栝蒌桂枝汤E.栝蒌瞿麦丸五、简答题1.胸痹心痛病的病因病机是什么?2.胸痹病的基本治法是什么?3.为什么“胸痹,胸中气塞,短气”既能用茯苓杏仁甘草汤治疗,又能用桔枳姜汤治疗?4.乌头赤石脂丸的适应症是什么?其功效及方药组成如何?5.对胸痹急证如何辨证施治?6.仲景治疗胸痹,为什么有用酒煎、有用水煎?六、论述题1.仲景用具有栝蒌、薤白的方剂有哪些?其异同点是什么?2.如何区别桂枝生姜枳实汤与枳实薤白桂枝汤证治?3.栝蒌薤白半夏汤与乌头赤石脂丸均治“心痛彻背”,试述其区别?4.试述桂枝生姜枳实汤与桔枳姜汤的异同点?5.同为胸痹病,为什么可用枳实薤白桂枝汤治疗?也可用人参汤治疗?§参考答案一、名词解释1.阳微阴弦:关前为阳,关后为阴。

浅谈“胸痹”的中医辨析与中药治则胸痹,病证名。

出《灵枢·本藏》。

一般指以胸膺部窒塞疼痛为主的病证。

指痰浊、瘀血等阴邪凝结,胸阳失宣,气机闭阻,脉络不通的病症。

症见胸满闷痛,甚则痛引彻背,喘息,不得平卧等。

治以温阳益气,疏气豁痰为主;病延日久,络脉瘀阻者,兼以通络。

常用栝蒌薤白汤、栝蒌薤白半夏汤、乌头赤石脂丸等方。

即胃痹。

《症因脉治·胸痹》:“胸痹之证,即胃痹也。

胸前满闷,凝结不行,食入即痛,不得下咽,时或作呕”〔1〕。

胸痹者,乃胸间闭塞而痛也。

其主证为胸憋,心痛。

形成胸痹的原因大多为胸阳不足,阴乘阳位,气机不畅所致。

即上焦阳虚,阴邪上逆,闭塞清旷之区,阳气不通之故。

《医宗金鉴·胸痹心痛短气病脉证治》曰:“凡阴实之邪,皆得以乘阳虚之胸,所以病胸痹心痛。

”后世医家对胸痹的证候、脉象、治疗以及其病理机转论述均有发展,如《类证治裁》曰:“胸痹胸中阳微不运,久则阴乘阳位而为痹结也。

其症胸满喘息,短气不利,痛引心背,由胸中阳气不舒,浊阴得以上逆,而阻其升降,甚则气结咳唾,胸痛彻背、夫诸阳受气于胸中,必胸次空旷,而后清气转运,布息展舒。

胸痹之脉,阳微阴弦,阳微知在上焦,阴弦则为心痛。

此金匮千金均以通阳主治也。

”又如余无言叙述:“所谓胸痹,统一胸部而言,且其痛,有放散性,有胁下逆抢心,诸逆心悬痛,心痛彻背,背痛彻心”〔2〕。

较常见的胸痹证状和治法方药论述如下。

1 阳虚气滞痰涎壅塞临床表现:胸憋时痛,心痛彻背,胸脘痞满,胁下逆抢心,喘息短气不得卧,咳嗽,痰多而盛,神疲乏力,形塞肢冷,舌苔白或厚腻,舌质淡,脉弦滑或沉迟或紧数。

治法方药:通阳散结,豁痰下气。

用瓜蒌薤白半夏汤(栝蒌、薤白、半夏、白酒)、导痰汤(半夏、天南星、橘红、枳实、赤茯苓、甘草)、细辛散(细辛、麻黄、葛根、荆芥、白术、赤芍药、紫菀、桔梗、桂心、甘草、五味子)、前胡散(前胡、茯苓、白术、白芍、桂心、当归、半夏、吴茱萸、麦冬、大枣、羊脂)等方。

胸痹心痛的中医辩证和治疗胸痹心痛是由心气血不足,阴寒、痰浊、瘀血等邪气留踞胸中,郁阻脉络而致胸闷,胸膺、背、肩胛间痛,两臂内痛,短气等为特征的一种常见的心胸病证。

轻者仅膻中或胸部憋闷、疼痛,可伴有心悸,称为厥心痛;重者心痛彻背,背痛彻心,疼痛剧烈而持续不能缓解,四肢厥逆,面色苍白,冷汗淋漓,脉微欲绝,旦发夕死,夕发旦死,称为真心痛。

【范围】西医学中冠状动脉粥样硬化性心脏病,以及心包炎、风湿性心瓣膜病、梅毒性心脏病、病毒性心肌炎、心肌病、二尖瓣脱垂综合征等疾患,出现以胸闷、短气、心背彻痛等为主要临床表现者,均可参照本篇进行辨证论治。

【病因病机】《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证治》云:“阳微阴弦,即胸痹而痛。

”“阳微”即本虚,即是“阳虚知在上焦”,为心之阴阳气血的虚损。

“阴弦”即标实,为邪气郁阻脉络。

兹将本病的病因病机叙述如下:一、病因1.素体虚损先天禀赋不足,或年迈体虚,或劳倦内伤,或久病耗损,脏腑功能失调,致使心之气、血、阴、阳不足,脉络受损,均易发生本病。

2.外邪侵袭气候骤变,风、寒、暑、湿、燥、火六淫邪气均可诱发或加重心之脉络损伤,发生本病。

然尤以风冷邪气最为常见,寒主收引,既可抑遏心阳,所谓暴寒折阳,又可使心之脉络血行瘀滞,从而发为本病。

3.饮食失节过食肥甘,或饮食生冷,或饥饱无度,或嗜酒成癖,损伤脾胃,运化失司,气血生化乏源,心之脉络失养;水湿不运,聚湿生痰,上犯心胸清旷之区,清阳不展,气机不畅,心之脉络闭阻,遂致心痛;痰浊留恋日久,可致痰热互结,痰瘀交阻,使病情缠绵难愈。

4.情志失调指喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七情致病因素。

盖情志失调,气机失和,伤及脏腑,造成脏腑功能紊乱,而气机失和日久,又易产生瘀血痰浊停阻心之脉络,致心之脉络不畅,发为心痛。

本病之病因有以上几种,临床上常两个或两个以上病因同时存在,长期为患,终可导致本病的发生。

此外素有旧疾之人,外邪侵袭,饮食不节,情志失调又常为本病重要的诱发因素。

辨治胸痹心疼的几点领会(1)【纲要】胸痹心疼的病机是本虚标实,本虚以宗气不足、心阳亏虚、肾元贫乏最为重要,标实以痰浊气滞尤其常见。

胸痹心疼关乎五脏,与心肾关系尤其亲密。

滋肾通阳是治疗胸痹心疼的重要方法;在临证遣方用药时多项选择阴阳相当,相辅相成的药对,而且着重灵巧化裁经方,疗效满意。

【重点词】胸痹;心疼;辨证论治中医学辨治胸痹心疼理论肇始于战国,形成于秦汉,发展于晋唐,成熟于明清,到现在已成系统而日臻完美。

细品先哲诸家阐述,如饮佳醇,久而弥香。

笔者不揣鄙陋,联合个人六十余年临床心得,现将辨治点滴领会总结以下,以飨同道。

1 病因病机正虚为本,邪实为标《黄帝内经》云:“正气存内,邪不可以干;邪之所凑,其气必虚。

”中医学向来重视内因在疾病发生发展中的作用,这也与辩证法内因论相切合。

胸痹心疼病证的发生,第一当责之正气虚弱,如五脏虚弱,气血阴阳亏虚等;此中尤以宗气不足,心阳亏虚,肾元贫乏为要。

其次邪气对疾病发辗转归亦有必定影响,如阴寒呆滞,瘀血内阻,痰浊气滞;此中尤以痰浊气滞为要。

宗气不足是病之因宗气乃积于胸中之气,《灵枢·五味》曰:“其大气之抟而不可以者,积于胸中,命曰气海。

”清·张志聪指出“大气,宗气也”,宗气作为胸中大气,具“走息道以行呼吸,贯心脉以行气血”作用。

可见心、肺皆在胸中大气包举之中,其宣通气血、敷布津液之原动力实赖此气。

肺叶布举,主司呼吸,朝百脉以助心行血。

宗气之“走息道,贯心脉”其实是经过激发心肺阳气而温心脉、行气血以保持正常心律、心率和心力。

“走息道行呼吸,贯心脉行气血”的过程和现代医学心肺间循环及冠脉循环相类似。

故胸痹心疼之证,除了心脉痹阻之胸闷、胸痛外,还常见肺失宣降之憋气、喘气等症。

故宗气不足是胸痹心疼发生的重要原由。

心阳亏虚是病之本《金匮要略·胸痹心疼短气病脉证治第九》曰:“夫脉当取太甚不及,阳微阴弦,即胸痹而痛,所以然而,责其极虚也。

今阳虚知在上焦,所以胸痹、心疼者,以其阴弦故也。

枳实薤白桂枝汤《金匮要略·胸痹心痛短气病脉证并治第九》中的第5 条云:“胸痹心中痞气,气结在胸,胸满,胁下逆抢心,枳实薤白桂枝汤主之,人参汤亦主之”。

胸痹中痞之证,有虚实不同。

其病理机制:一为痰浊壅阻,气滞不通;一为中焦虚寒,大气不运。

前者为实证,后者为虚证。

原文中的枳实薤白桂枝汤证是胸痹心中痞之实证。

临证除见胸痛主证外,还有胸膈闭塞胀满、心中痛胀,或既痛且胀,或短气,胁下之气上逆抢心,形气充实。

临床诊治中多闻及患者诉其心中满闷或胸闷憋气为主的一组临床症状。

清·尤在泾在《金匮要咯典》中云:“心中痞气,气痹而成痞也,胁下逆抢心,气逆不降,将为中之害也。

”经临床应用本方体会到此汤证的病机多由痰浊或阴寒实邪壅塞、气滞不通所致。

此方治疗的重点在于通阳逐阴。

以通为用。

近年余将该方经辨证用于治疗因痰浊、痰湿或阴寒之邪壅阻气机,气机不畅的心血管系统、消化系统及慢性气管炎等疾病,疗效颇佳。

1、冠心病术后心绞痛某男间断性心悸胸闷憋气胸痛3年余。

2003年11月1 6日因持续性胸痛5h 收入我院心内科病房。

入院诊断为不稳定性心绞痛、高血压病3级极高危组、2型糖尿病。

因冠状动脉双支病变( 累及LAD、RCA)放入支架治疗。

术后仍一直感觉心悸、胸闷憋气、时有胸痛发作。

经心内科给以一平苏、阿司匹林、血脂康、硝酸甘油、倍他乐克、消心痛、玻力维等药服用,均未感觉症状消除。

自觉近日心前区疼痛发作较频繁,伴心悸、胸闷憋气,有时夜间憋醒,心中烦急,纳食、睡眠、二便均正常,舌质淡红苔白,脉沉弦。

证属胸痹气郁,心脉痹阻,治以宣痹通阳,活血通脉,予枳实薤白桂枝汤加味治疗。

全栝楼30g,薤白8g,枳实1 0g,川厚朴10g,桂枝8g,炙甘草6g,佛手15g,丹参30g,降香lOg,当归12g,白芍lO g ,柏子仁15g,元胡15g,三七粉(分冲)6g,郁金1 0g。

嘱原来服用的西药继续服用,服用本方7剂后,胸闷憋气大减,未感夜间再出现憋醒的状况。