马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:4

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国古代文明的一个大家族,位于山东省泰安市东南30公里的南部山区。

它是中国新石器时代晚期(公元前2300年至公元前2000年)爆发的一个文化现象,经历了较长的发展历程。

马家窑文化的彩陶纹饰作为其中最重要的艺术表现形式之一,具有很高的历史价值和艺术价值。

本文将简单介绍马家窑文化彩陶纹饰的演变及其审美特征。

马家窑文化的彩陶纹饰在演变中经历了以下几个阶段:2. 发展阶段:在发展阶段,马家窑彩陶纹饰逐渐脱离崇拜神灵的束缚,开始发展出自己的风格。

此时,作品的造型更具自由性和个性化特征,同时,色彩也更加丰富,纹饰更加精细。

3. 盛期阶段:在盛期阶段,彩陶纹饰出现了一大批精美绝伦的作品,表现出强烈的与天相连意识和人文精神,同时也取得了很高的文化及艺术成就。

4. 衰退和消亡阶段:在衰退和消亡阶段,马家窑彩陶纹饰逐渐失去其创新性和魅力,其形式逐渐单一化、呆板化。

1. 地域特征:马家窑文化彩陶纹饰具有鲜明的地域特征,表现出浓郁的山东特色,体现了当地的自然环境及社会文化特征。

2. 自然主义:马家窑文化彩陶纹饰具有鲜明的自然主义特征,包括动植物、自然景观以及自然现象等等。

它们是用自然做为原型,通过艺术手法加以优化和变形后,呈现出自鸟、虫、兽等丰富多彩的形象。

3. 抽象表现:马家窑文化彩陶纹饰在表现形式上,采用了抽象手法,这种形式只适于用图案符号来表现某些思想和情感。

4. 象征手法:马家窑文化彩陶纹饰中,采用很多具有象征意义的手法,例如,动物图案所代表的是吉祥、福气等等美好的愿望,飞禽走兽所象征的是百业兴旺、丰收年成等等。

5. 鲜明色彩:马家窑文化彩陶纹饰的颜色鲜艳抢眼,有红、黄、黑、白、绿等色彩,通过色彩的组合和运用,表现出丰富的情感和力度。

综上所述,马家窑文化彩陶纹饰是中国古代文明的一个重要组成部分,它具有绚烂的色彩、精美的工艺、鲜明的地域特色,代表着新石器时代人们对生产和生活的情感和理解,在历史上具有重要的地位和价值。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国北方新石器时代晚期(公元前4000年至公元前3000年),以河北省平山县马家窑遗址为代表的一种文化。

该文化的遗址发掘出了大量彩陶器,经过多年研究发现,马家窑彩陶纹饰经历了几个阶段的演变,其审美特征也有所变化。

一、初期彩陶纹饰阶段(主要发现于第一至三层遗存)马家窑文化初期彩陶纹饰主要表现为奇形异状的动植物纹样,如蛤蟆纹、龟纹、蛟龙纹、鸟纹、鱼纹等,这些动植物的形态因为表现手法的不同,呈现出多种多样的姿态。

此时的纹饰主要是以线条勾勒,加以填充彩料形成,较为简单,色彩清新明亮。

马家窑文化中期彩陶纹饰在继承初期纹饰的基础上更加丰富多彩,其中的纹饰形态更加自然流畅,艺术性更加抽象,颜色更为深浓,具有较高的审美价值。

1.几何纹饰中期彩陶器上的几何图案主要包括直线、弧线和曲线等。

这些几何图案在画面构图中更加严谨明确,协调有序。

这类纹饰的形式抽象、几何,有一定的装饰感,富有现代感,并能激发人们对纹饰构图的感性认识。

2.动植物纹饰中期彩陶器上的动植物纹饰也得到了较大发展,不仅表现出东方的神话色彩,还有一定的现实痕迹。

其中,动物纹饰中以水生物为主,如鳢鱼、螃蟹、乌龟等。

而植物纹饰则以曲线条神曲,形态多样,如柿子纹、蚌壳纹等。

晚期彩陶纹饰更趋向于抽象化,如几何形状、符号符号的运用较多,代表了一定程度的文化内涵和世俗的物质文化。

同时,纹饰变得更为简洁,却多的是灵动,充满了抽象的意识与梦幻感。

这种审美上的转向,显示了当时人类审美意识的变化以及对生命与宇宙的关照。

总之,随着时代的推进及生产技术的发展,马家窑文化彩陶纹饰的形态、内容、意义均经过一定的演变,但彩陶器的装饰色彩和丰富多彩的纹饰,始终是这种文化的重要特征。

这种彩陶艺术具有鲜明的民族特性,展现出北方古代农业人类的丰富想象力和独特的审美趣味,成为中华民族陶瓷文化中的重要组成部分。

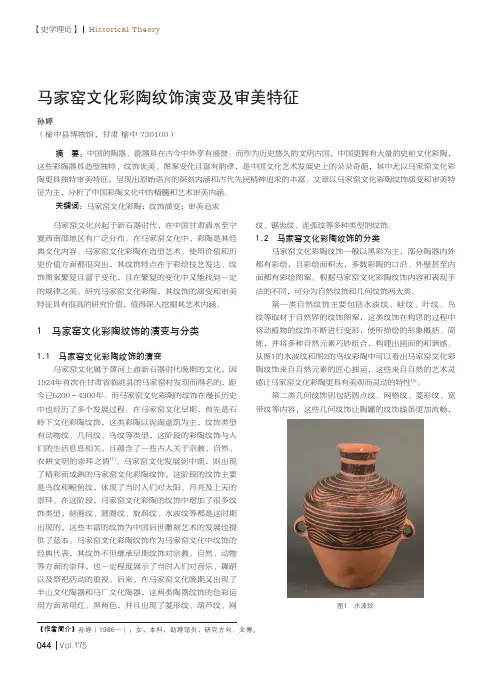

【史学理论】Historical Theory044Vol.175马家窑文化兴起于新石器时代,在中国甘肃清水至宁夏西南部地区有广泛分布。

在马家窑文化中,彩陶是其经典文化内容。

马家窑文化彩陶在造型艺术、使用价值和历史价值方面都很突出,其纹饰特点在于彩绘技艺发达、纹饰图案繁复且富于变化,且在繁复的变化中又能找到一定的规律之美。

研究马家窑文化彩陶,其纹饰的演变和审美特征具有很高的研究价值,值得深入挖掘其艺术内涵。

1 马家窑文化彩陶纹饰的演变与分类1.1 马家窑文化彩陶纹饰的演变马家窑文化属于黄河上游新石器时代晚期的文化,因1924年首次在甘肃省临洮县的马家窑村发现而得名的,距今已5200~4300年。

而马家窑文化彩陶的纹饰在漫长历史中也经历了多个发展过程。

在马家窑文化早期,首先是石岭下文化彩陶纹饰,这类彩陶以泥淘盘筑为主,纹饰类型有动物纹、几何纹、鸟纹等类型,这阶段的彩陶纹饰与人们的生活息息相关,且蕴含了一些古人关于宗教、自然、农耕文明的崇拜之情[1]。

马家窑文化发展到中期,则出现了精彩而成熟的马家窑文化彩陶纹饰,这阶段的纹饰主要是鸟纹和鲵鱼纹,体现了当时人们对太阳、月亮及上天的崇拜。

在这阶段,马家窑文化彩陶的纹饰中增加了很多纹饰类型,刻画纹、圆圈纹、旋涡纹、水波纹等都是这时期出现的,这些丰富的纹饰为中国后世雕刻艺术的发展也提供了蓝本。

马家窑文化彩陶纹饰作为马家窑文化中纹饰的经典代表,其纹饰不但继承早期纹饰对宗教、自然、动物等方面的崇拜,也一定程度展示了当时人们对音乐、舞蹈以及祭祀活动的重视。

后来,在马家窑文化晚期又出现了半山文化陶器和马厂文化陶器,这两类陶器纹饰的色彩运用方面常用红、黑两色,并且出现了菱形纹、葫芦纹、网纹、锯齿纹、连弧纹等多种类型的纹饰。

1.2 马家窑文化彩陶纹饰的分类马家窑文化彩陶纹饰一般以黑彩为主,部分陶器内外都有彩绘,且彩绘面积大,多数彩陶的口沿、外壁甚至内面都有彩绘图案。

根据马家窑文化彩陶纹饰内容和表现手法的不同,可分为自然纹饰和几何纹饰两大类。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国新石器时代晚期的一个代表性文化,产生于今天的河北省平山县马家窑遗址。

该文化的核心特征是陶器的制作和使用,因此被称为马家窑文化。

马家窑文化的陶器制作技术非常发达,其彩色陶器尤为出名。

马家窑文化彩陶纹饰主要经历了三个阶段的演变:早期、中期和晚期。

早期的马家窑彩陶纹饰主要以几何图案为主,如简单的直线、波纹、折线等。

中期的马家窑彩陶纹饰开始出现了人物形象,如走兽、人脸、猪形等动物和人物形象。

晚期的马家窑彩陶纹饰进一步发展,图案更加丰富多样,有动物、人物、几何图案等。

1. 色彩鲜艳:马家窑彩陶纹饰采用了丰富多样的彩色颜料,如红色、黄色、黑色、白色等。

这些颜色经过烧制后能保持鲜艳持久,给人以视觉冲击力。

色彩的运用也反映了人们对自然环境的观察和认识。

2. 图案生动:马家窑文化彩陶纹饰的图案生动多样,包括动物、人物、几何图案等。

动物形象常见的有狗、猪、羊等,人物形象则有人脸、人身等。

这些图案不仅形象逼真,而且富有动感,给人以活力和生命力。

3. 线条简练:马家窑文化彩陶纹饰的线条通常简练而有力,以直线、弧线、波浪线为主。

线条的运用既能够突出图案的形状,又能够增强整体的美感,使作品更加凝练和精致。

4. 刻划精细:马家窑文化彩陶纹饰的刻划非常细腻,刻划出的纹饰线条清晰明确,刻划的深浅也有层次感。

这些细腻的刻划使整个彩陶纹饰更加细致入微,给人以高雅和精巧的印象。

马家窑文化彩陶纹饰在技术上非常高超,审美特征突出。

其鲜艳的色彩、生动的图案、简练的线条和精细的刻划都体现了古人的审美追求和艺术才能。

马家窑文化彩陶纹饰的演变及其审美特征不仅是中国古代陶器制作技术演变史上的重要篇章,也是中国古代艺术发展的重要组成部分。

陶铸文明:马家窑文化彩陶的装饰美与造型1. 引言1.1 马家窑文化的概述马家窑文化是中国新石器时代晚期的一种重要文化,主要分布在黄河流域的陕西、甘肃、河南一带。

马家坟遗址是该文化的代表性遗址之一,被誉为“中国陶器之乡”。

该文化的彩陶制作技术非常发达,以其精美的装饰和独特的造型而闻名于世。

马家坟文化的彩陶在装饰上大量采用了纹饰、刻划和绘画等工艺,经过精心的雕琢和上釉处理,呈现出丰富多彩的图案和色彩,反映了当时人们对自然、生活的感悟和表达。

其装饰美以其独特的艺术风格和精湛的工艺水平,展现出了古代陶铸文明的魅力和辉煌。

马家坟文化彩陶的造型特点则体现在其器形的多样性和独具特色。

器皿形态有圆形、方形、长颈瓶、罐、盆等多种类型,每一种器形都经过精心设计和制作,展现出了雕塑艺术的魅力和个性。

马家坟文化彩陶以其丰富多彩的装饰和独特的造型,在陶铸文明中占据着重要地位,对后世艺术的发展产生了深远的影响,并为当代艺术的创作提供了宝贵的启示。

1.2 陶铸文明的重要性陶铸文明是中国古代文明的重要组成部分,其重要性不言而喻。

陶器是人类最早的使用的器物之一,而陶铸文明的兴起,则标志着人类文明进入了一个新的阶段。

陶铸文明的重要性主要体现在以下几个方面:陶铸文明为人类社会的发展提供了重要的物质基础。

陶器的出现,使人类的生活更加便利,也为劳动力的节约提供了可能。

陶器的使用,使人类能够更好地储存食物、水等生活必需品,也为人类社会的发展提供了更为稳定的物质基础。

陶铸文明的兴起,推动了人类的文化发展。

陶器不仅是人类生活的必需品,也是人类文化的载体。

陶器的装饰和造型,反映了当时社会的审美观念和生活方式,也为后世的艺术发展提供了重要的参考。

通过对陶铸文明的研究,我们不仅可以了解古代社会的生活和文化,也可以从中汲取灵感,促进当代艺术的发展。

2. 正文2.1 马家坟文化彩陶的装饰美马家坟文化彩陶在装饰美上展现出丰富多彩的特点,其装饰美主要体现在以下几个方面:一、图案丰富多彩马家坟文化彩陶的装饰图案丰富多样,主题内容涵盖了动植物、神话传说、人物故事等各种元素。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国新石器时代晚期的一种文化,主要分布在今天的河北省和北京市的一些地区。

马家窑文化的出现标志着中国史前文化的一个重要阶段,也是中国陶器文化的鼻祖之一。

马家窑文化的主要特征是陶器制作技术的突破和发展,尤其是彩陶纹饰的出现和演变。

本文将探讨马家窑文化彩陶纹饰的演变过程及其审美特征。

马家窑文化的彩陶纹饰演变可以分为三个阶段,即早期、中期和晚期。

早期马家窑彩陶的纹饰主要以简单的线条和几何图案为主,形式单一,呈现出较为原始的风格。

线条的画法主要是通过刻划或划线的方式,几何图案则是通过简单的几何形状的组合而成。

这些纹饰通常是以单线或多线交叉、环绕等形式呈现,线条较为粗糙而不规则。

纹饰的色彩主要以黑色为基础,形成明暗对比的效果。

中期马家窑彩陶的纹饰开始有所发展和丰富。

此时的彩陶纹饰逐渐从简单的几何图案演变为更加复杂和丰富的图案。

除了线条和几何图案,动植物形象也逐渐出现在彩陶的纹饰中,如鸟类、兽类、花鸟等。

这些动植物形象的描绘开始呈现出一定的生动性和立体感,但仍然相对简单。

此时的彩陶纹饰的色彩也逐渐丰富,除了黑色外,还出现了红色、棕色等。

这些色彩的运用使得彩陶更加鲜艳多彩,形成了鲜明的视觉效果。

马家窑文化彩陶纹饰的演变过程是从简单到复杂、从原始到成熟的过程。

纹饰的形式由简单的线条和几何图案逐渐丰富到包括动植物形象和人物形象在内的多种元素。

纹饰的色彩也从黑色逐渐丰富到包括红色、黄色、白色、蓝色等多种颜色的组合。

这些演变过程体现了马家窑文化陶器制作技术的进步和创新,也反映了当时人们审美需求的变化和发展。

鲜艳多彩。

马家窑文化彩陶纹饰的色彩丰富多样,色彩饱满鲜艳,给人以明快愉悦的感觉。

这种鲜艳多彩的色彩运用是当时人们审美追求的一种表现,也是彩陶纹饰的独特之处。

几何形状和线条的组合。

马家窑文化彩陶纹饰中的几何形状和线条构成了纹饰的基本元素,几何形状之间的组合和线条的延伸和交织形成了丰富多样的纹饰图案。

浅析马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征作者:袁志翔来源:《美与时代·城市版》2013年第01期摘要:马家窑文化作为我国最早期的文化存在着,其中所发掘出来的彩陶拥有独特的纹饰特点,拥有着鲜明的时代感,为研究那个时代提供了极为重要的价值。

今天,笔者就从马家窑彩陶纹饰的基本特点出发,分析马家窑文化彩陶的演化发展,以及与之发展相对应的社会形态以及其自身独有的审美特征。

关键词:马家窑文化;彩陶纹饰演变;审美特征一、马家窑文化彩陶的基本特征和价值随着人们生活水平的日益提高,人们对于精神文化的追求所占的比例也越来越大。

因此,便带动了鉴宝藏宝以及相关拍卖行的发展。

马家窑文化在历史的长河中,也占有一席之地。

马家窑文化作为仰韶文化的一个重要继承和分支,充分体现了其向西的延伸。

继仰韶文的彩陶在中原地区衰落之后,马家窑文化的彩陶在之后的数百年之间呈现着不断向前发展的趋势,并且达到了彩陶发展的最高峰。

在以彩陶器为代表的马家窑文化中,它的图案丰富多变、纹饰生动形象而且颜色抽象炫丽,同时种类齐全多样,彩陶风格自成一体。

这些都凝聚着古人的智慧。

它不仅仅为我国的工业文明和农业文明的形成奠定了基础,同时体现了当时人类审美的独特水平,这也是我国艺术文化形成发展的滥觞。

因此具有马家窑文化特点的彩陶不仅是一件收藏品,它自身所蕴含的艺术价值、历史价值和文化价值已经大过了收藏价值。

二、马家窑文化彩陶纹饰的发展演变(一)石岭下、马家窑类型时期的网纹在马家窑文化的初期,以石岭下类型文化位置为主。

这个时期的纹饰多以鱼类纹饰存在于日常用具罐和瓶之上。

艺术源于生活,因此我们可以发现,那时候马家窑地区存在着大量的鱼类,而此地区的人以鱼类作为日常生活的重要饮食。

彩陶纹饰上的鱼纹饰,一方面反映了人民生产生活的劳作方式,另一方面也体现了当时人们开始对于美产生追求。

生活已经不再局限于枯燥单调的方式,并将这种美好的情愫寄托在日常必需品之中。

从而使之有一个良好的精神寄托和对美好生活的期待。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国古代文化的一种重要遗存,起源于公元前5000年到公元前3000年左右的新石器时代晚期,主要分布在今天的河北省南部和山东省西部地区。

马家窑文化以其独特的彩陶纹饰而闻名,这些纹饰在演变过程中逐渐形成了独特的审美特征。

马家窑文化彩陶纹饰的演变可以分为三个阶段:初期追求简练而有力的线条,中期追求更加夸张和复杂的纹饰,晚期回归简约和抽象的表达方式。

在初期阶段,马家窑文化的彩陶纹饰主要以线条为主,用简练而有力的笔触勾勒出动物、人物和几何图案等形象,整体呈现出一种明快而生动的气质。

随着时间的推移,马家窑文化的彩陶纹饰逐渐进入中期,纹饰的形式和内容也变得更加夸张和复杂。

纹饰中的动物形象逐渐变得夸张和奇特,人物形象则呈现出夸张的肢体比例和艳丽的服饰,同时还出现了大量的几何图案和抽象符号。

首先是形象生动和夸张。

马家窑文化的纹饰中的动物、人物形象常常被夸张和放大,以突出形象的生动和独特。

其次是色彩鲜艳和丰富。

马家窑文化的彩陶纹饰采用了多种鲜艳且对比强烈的颜色,在烧制过程中产生了独特的色彩效果,增加了作品的视觉冲击力。

再次是几何图案和抽象符号的运用。

马家窑文化的纹饰中常常出现各种几何图案和抽象符号,这些形象的运用不仅丰富了作品的层次和纹理,还对观者产生了一种神秘和超越现实世界的感觉。

最后是整体呈现出一种简约而精细的特征。

尽管马家窑文化的彩陶纹饰在形象和色彩上充满了夸张和鲜艳,但整体上呈现出一种简约、精细和谐调的审美特征,这种审美特征与中国古代文化中的审美观念有着紧密的联系。

马家窑文化彩陶纹饰经历了演变过程,并形成了独特的审美特征。

这些纹饰在形象、色彩、几何图案和抽象符号的运用上具有生动夸张、色彩鲜艳丰富、简约精细等特点,展现了中国古代文化的独特魅力。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国新石器时代晚期的一种典型遗存,始于公元前5千年左右,发源于今天陕西省境内,经过数千年的发展,逐渐演化成繁荣的城址文化,成为中国古代文化的重要组成部分。

其中,马家窑文化的彩陶纹饰是该文化的独特艺术形式,它是中国文化艺术史上的重要瑰宝,具有较高的学术价值和审美价值。

彩陶纹饰是指在陶器表面绘制机制的装饰性纹样。

马家窑文化的彩陶纹饰,最开始只是简单地划分出基本的几何线条和图案,后来逐渐变得复杂,发展成各种奇妙的形象和花纹。

彩陶纹饰的形成是受到社会经济发展、人类精神活动等多种因素所共同影响的,这些纹饰的演变也展现了其时代和地域的特征。

首先,马家窑文化的彩陶纹饰最初是以简单的几何形状为主。

早期的文化中只有简单的直线,弧形和同心圆等,多用黑色或红色作为底色,纹饰的颜色也比较单一,更倾向于比色。

其次,随着马家窑文化的发展,陶器的彩绘技艺逐渐提高,人们逐渐学会使用多重色彩来描绘纹饰。

从中期发展到晚期,彩陶纹饰变化趋势更加多样化,逐渐出现拼接、镶嵌、交错和重复等装饰形式。

纹样则更倾向于呈现自然界的事物,如鱼、虫、鸟、兽等,或是一些人类活动的场景,如狩猎、战斗、舞蹈等,纹饰的造型呈现出了一种人性化和艺术化的特征。

最后,马家窑文化的彩陶纹饰主要以线条为基础,几何图形为拓展,并渐渐形成了独树一帜的风格,多运用抹、坠、点、墨等技法来补充和增强形式上的表现力。

在颜色上则多运用红、褐、紫、绿等自然色和部分白色、黑色,使得彩陶的装饰效果更加丰富多彩、别具一格。

总之,马家窑文化彩陶纹饰的演变和审美特征是多种因素共同作用的产物。

从几何形状到图形样式的逐渐多样化,从颜色的单一到多重颜色的出现,表现出文化时期的不同特征,这些共同形成了马家窑文化彩陶纹饰独特的审美魅力,并且对其后代文化形态和艺术造型也产生了深远的影响。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国新石器时代晚期的一种文化类型,出现于距今约5,000年前的黄河流域。

马家窑文化的彩陶纹饰在中国古代陶器器物中占有重要地位,其纹饰演变及审美特征对于研究中国古代陶器文化具有重要的参考价值。

本文将围绕马家窑文化彩陶纹饰的演变及其审美特征展开探讨。

1.初期阶段马家窑文化的彩陶纹饰最初出现于早期阶段,这一时期的彩陶器主要以红、黑两色为基调,纹饰简单并且单一,主要以几何图案为主,如螺线纹、波浪纹、鱼鳞纹等。

这些几何图案的简单纹饰反映了当时人们对于自然界和生活的认知和理解,具有鲜明的原始特征。

随着马家窑文化的发展,彩陶纹饰逐渐丰富和多样化。

在中期阶段,彩陶器的颜色变得更加丰富,出现了红、黑、白、黄、绿等多种颜色的彩陶器。

纹饰也逐渐多样化,不仅有几何图案,还出现了一些抽象的符号和图案,如太阳纹、月牙纹、蛇形纹等。

这些纹饰的丰富多样反映了当时社会生产力的发展和人们审美情趣的提高。

到了晚期阶段,马家窑文化的彩陶纹饰达到了一个高峰。

彩陶器的颜色更加丰富鲜艳,纹饰更加精细复杂。

除了几何图案和抽象图案外,还出现了许多具象的动植物纹饰,如虎纹、龙纹、鱼纹、鸟纹等。

这些动植物纹饰生动形象,展现了人们对于自然界的热爱和敬畏之情,也体现了他们对于生活美好的向往和追求。

1.自然主题马家窑文化的彩陶纹饰以自然界的动植物图案为主题,展现了古代先民对于自然的热爱和敬畏之情。

这些动植物纹饰不仅形象生动,而且充满了生命力和活力,给人以愉悦和舒适的感觉。

这些自然主题的纹饰也反映了当时人们对于自然界的认知和理解,具有浓厚的原始生活气息。

2.几何符号除了自然主题的纹饰外,马家窑文化的彩陶器上还出现了许多几何符号和抽象的图案。

这些几何符号和抽象图案在形式上简洁明了,充满了装饰性和节奏感,展现了古代先民对于美的追求和创造力。

这些几何符号和抽象图案还具有一定的宗教意义和祈福寓意,反映了当时人们对于精神世界的探寻和向往。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是新石器时代晚期中国北方地区发展起来的一种文化,其特征之一就是以彩陶制作的丰富多彩、具有悠久历史和文化底蕴的器物。

马家窑彩陶以红、棕、灰、黑、白等五种基本颜色为主要色系,运用线条、点、面等不同的线条组合,形成了各种花纹和图案。

在漫长的历史发展中,马家窑文化的彩陶纹饰也经历了演变和变革,呈现出独具特色的审美特点。

起始阶段马家窑文化彩陶纹饰初始于马家窑文化早期,以单线或双线穿插交错,形成了条纹、栏杆、环圈、鱼鳞、波浪等简单的图案。

此时的彩陶纹饰以黑、红、棕为主色调,釉面光润光泽,纹饰清晰整齐。

中期阶段随着时间的推移,马家窑文化彩陶纹饰逐渐发展到中期,图案逐渐复杂,呈现出多彩和多样化的特点。

此时彩陶纹饰多以大面积的滚花和点阵为主,颜色由五原色向多色过渡,呈现出艳丽的色彩。

纹饰上转变到了兼顾抽象性和具象性,有的以人物、动物、花卉为主题,有的呈现出神秘的图案象形符号。

在马家窑文化彩陶纹饰的末期阶段,图案的构图形式更加多样化,纹饰表现出了更为丰富的细节,呈现出更多艺术上的变化。

彩陶纹饰的颜色更加丰富多彩,从单纯的颜色过渡到了多种颜色的混搭,色彩呈现出了更加繁复绚丽的效果。

此时的彩陶纹饰以人物和花卉图案为主,纹饰表现出了较高的逼真性和立体感。

审美特征马家窑文化彩陶纹饰的审美特征是鲜明的。

它的纹饰以线条清晰,构图严谨,组合变化多样为主要特征;色彩上采用了红、黄、褐、常青色等各种色调,从单纯到深婉,从鲜艳到柔和,色彩展示出视觉上的层次感;图案上多以动物、人物、花草等壮丽的自然景象为主题,结合了神话传说中的图案象征,呈现出一种神秘神奇之感。

总的来说,马家窑文化彩陶纹饰在漫长的历史发展中,呈现出各个时期的艺术风格和审美特征,纹饰呈现出了多彩、多样以及艺术创新等特点,代表了当时的审美水平和文化水平,也是中国陶瓷艺术的重要组成部分。

马家窑彩陶的纹样特征一、色彩1.釉色丰富多样:马家窑彩陶釉色独特,有绿、黄、褐、白、紫、青、黑、蓝等多种颜色,这些色彩鲜艳明快,相互搭配形成强烈的视觉冲击力。

2.釉面采用色块分割:马家窑彩陶的釉面采用明亮的色块分割,形成对比鲜明的色彩层次,增强陶器的艺术感。

3.渐变色的运用:马家窑彩陶采用了渐变色的手法,在陶器的表面形成色彩的过渡效果,使作品更富有层次感和立体感。

二、纹饰形式1.线刻纹:马家窑彩陶的纹样主要以线刻纹为主,通过刻线的形式表现出各种动植物、人物等图案。

刻线细腻均匀,线条流畅,线条的长度、宽度以及深浅等都经过精心设计和刻制。

2.阴线描纹:马家窑彩陶中常见的一种纹样是阴线描纹,即用浅色或釉色相近的色彩在陶器的基本颜色上进行线条描绘,刻画出各种形象。

阴线描纹具有细腻、柔和、含蓄的特点。

3.字纹图案:马家窑彩陶中还出现了一些字纹图案,这些字纹通常是一些祝福语或是对古人的赞美和纪念。

字纹图案表现出古人对美好生活的渴望和追求。

4.场景式图案:马家窑彩陶中还出现了一些场景式的纹样,通过几个人物和物件的组合展示出具体的场景,再通过线条、色彩等元素的运用,展现出丰富的形象和故事情节。

三、动植物纹样1.动物纹:马家窑彩陶中常常出现的动物纹样有马、牛、鹿、羊等,这些动物常常被赋予祥瑞和吉祥的寓意,象征着丰收和幸福。

2.植物纹:马家窑彩陶中出现的植物纹样有各种花卉、树木、叶子等,这些植物纹样通常是用于装饰陶器的表面,给人以生机勃勃和积极向上的感觉。

总的来说,马家窑彩陶的纹样特征主要表现为色彩的丰富多样和纹饰形式的独特性。

其中,釉色的运用使马家窑彩陶呈现出鲜艳明快的视觉效果,而纹饰的形式则通过线刻纹、阴线描纹、字纹图案和场景式图案等展示出丰富的形象和故事情节。

动植物纹样则赋予其祥瑞和吉祥的寓意,丰富了作品的内涵和意义。

这些纹样特征使马家窑彩陶在中国陶艺史上独具一格,成为中国彩陶艺术的重要代表之一。

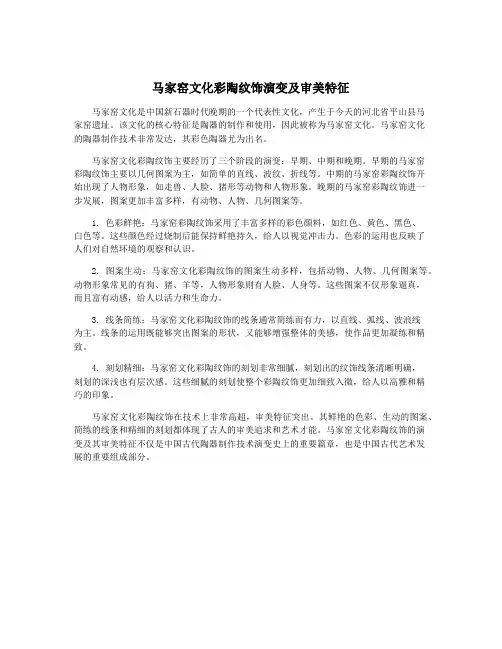

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征研究作者:张明权来源:《大观》2022年第01期摘要:远在新石器时代,中国已有风格粗犷、朴实的彩陶和黑陶,马家窑文化彩陶就是新石器时代陶器的重要代表。

马家窑文化彩陶上的纹饰独具特色,其流畅的线条走向、合理的布局与丰富的色彩搭配不仅为人们研究史前人类活动提供了重要参考,也为后世的艺术创作提供了灵感源泉。

基于此,从马家窑文化彩陶纹饰的演变过程和分类入手,对其审美特征进行分析,探究马家窑文化彩陶的艺术内涵。

关键词:马家窑文化;彩陶纹饰;审美特征马家窑文化在1923年首先发现于甘肃省临洮县的马家窑村,故名马家窑文化。

一般认为马家窑文化是黄河中游仰韶文化庙底沟类型的进一步发展,过去亦有人称之为甘肃仰韶文化。

据碳14法测定年代,距今5000年左右。

马家窑文化主要分布于甘肃、青海地区,可分为石岭下、马家窑、半山、马厂四个类型。

马家窑文化陶器造型主要有钵、瓮、盆、双耳罐等,陶器质地有泥质红陶、灰陶、夹砂红陶等。

马家窑文化的彩陶特别发达,与仰韶彩陶相比,马家窑文化彩陶图案具有显著的旋动特征,其旋动的方式丰富多样,或交错盘旋,或来往反复,使人感到变化莫测,回味无穷。

彩陶作为马家窑文化中的主要代表,具有丰富的内涵。

作为仰韶文化的延续,马家窑文化彩陶的不同类型展现了中国史前不同时期的文化和社会状态,具有极高的文化价值和收藏价值[1]。

一、马家窑文化彩陶纹饰的演变与分类(一)马家窑文化彩陶纹饰的演变随着时间的流逝和时代的变迁,马家窑文化彩陶经过了漫长的发展历程,最终形成了独具特色的彩陶纹饰。

在马家窑文化出现之时,当时的陶器以泥陶为主,工艺较为粗糙,纹饰也较为简单,以简单线条勾勒出的动物纹、几何纹和鸟兽纹为主。

这一时期的彩陶纹饰大多来源于人类的日常生活,展现了史前人民的生活习性,体现了史前人民对自然和农耕的崇敬之情。

随着马家窑文化发展到中期,马家窑彩陶纹饰出现了质的飞跃,由简单的线条纹饰向更加复杂的鸟纹和鱼纹发展,纹饰的类型也更加丰富,圆圈、旋涡和水波都成为纹饰创作的素材出现在彩陶中,这不仅代表着马家窑彩陶纹饰工艺的飞跃,也对后世的审美和雕刻工艺产生了深远影响。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征【摘要】马家窑文化是中国新石器时代晚期的一个重要文化,其彩陶纹饰作为文化遗产,具有重要的历史价值和审美意义。

本文从马家窑文化彩陶纹饰的起源与发展、类型、演变过程、审美特征和影响等方面进行了探讨和分析。

研究表明,马家窑文化彩陶纹饰在演变过程中逐渐丰富多样,体现出独特的审美特征,对后世陶器制作和艺术发展产生了深远影响。

本研究的重要性在于弘扬和传承中国传统文化,同时也为未来研究方向提供了新的思路和启示。

结论部分对马家窑文化彩陶纹饰的重要性进行了总结,并展望未来研究方向,为进一步开展相关研究提供了借鉴。

【关键词】马家窑文化、彩陶纹饰、演变、审美特征、影响、重要性、研究、文化、起源、发展、类型、未来研究方向、结论总结1. 引言1.1 研究背景马家窑文化是中国古代新石器时代晚期的一种重要文化,其彩陶纹饰作为该文化的代表性艺术形式,一直受到学者们的广泛关注和研究。

马家窑文化彩陶纹饰以其绚丽多彩、精美细致的特点而闻名于世,为研究古代文化、社会和艺术提供了珍贵的实物资料。

随着考古学研究的深入和技术的进步,对马家窑文化彩陶纹饰的研究也日益深入。

研究者们希望通过对马家窑文化彩陶纹饰的起源、演变和特点进行深入探讨,揭示其所蕴含的文化内涵和审美价值,为我们理解古代社会的艺术表现形式和审美趋向提供更多线索。

本论文旨在对马家窑文化彩陶纹饰的演变及审美特征进行系统性研究,探讨其在古代文化中的重要性,为我们更好地认识和理解古代文明提供新的视角和思路。

希望通过本研究的开展,能够推动马家窑文化彩陶纹饰领域的深入发展,为今后相关研究提供有益的借鉴和参考。

1.2 研究意义马家窑文化是中国史前文化中的重要代表之一,而其彩陶纹饰作为文化艺术的重要组成部分,具有独特的历史和文化价值。

通过对马家窑文化彩陶纹饰的研究,可以更深入地了解古代社会的艺术表现形式、审美趣味和生活方式,为我们认识和理解中国古代社会提供重要线索。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国古代文明的重要组成部分,其彩陶纹饰是中国古代陶器中的一种精美艺术品,不仅具有丰富的审美特征,还展现出了演变的历史脉络。

本文将从马家窑文化彩陶纹饰的演变及审美特征两个方面进行探讨。

1.早期马家窑文化彩陶纹饰马家窑文化彩陶纹饰最早出现在新石器时代晚期,距今约5000年前,最初以线性纹为主,线条简洁流畅,主要以斜线、直线和曲线等基本线条组合构成纹饰,呈现出原始朴素的审美特征。

2.中期马家窑文化彩陶纹饰随着社会生产力和手工艺水平的提高,马家窑文化彩陶纹饰逐渐演变出更加丰富多样的图案,如几何纹、植物纹、动物纹等,纹饰结构逐渐趋于成熟,线条更加流畅,图案更加生动,呈现出稳重大气的审美特征。

3.晚期马家窑文化彩陶纹饰到了晚期,马家窑文化彩陶纹饰已经发展成为了一种精美的工艺品,图案更加多样丰富,颜色也更加艳丽,纹饰风格逐渐趋向成熟和完善,展现出了成熟丰富的审美特征。

1.简约的审美特征早期马家窑文化彩陶纹饰以线性纹饰为主,简约而不失精致,线条流畅,构图简洁,给人以素雅、朴实的审美享受。

2.生动的审美特征随着纹饰的发展,马家窑文化彩陶纹饰逐渐增加了各种图案,如几何图案、植物图案、动物图案等,图案生动丰富,给人以生机勃勃的审美感受。

3.艳丽的审美特征晚期马家窑文化彩陶纹饰的颜色更加丰富多彩,红色、黄色、蓝色等明快的色彩构成了丰富多彩的彩陶纹饰,给人以艳丽夺目的审美体验。

4.大气的审美特征马家窑文化彩陶纹饰在构图上注重整体效果,追求稳重大气的审美特征,线条流畅,纹饰丰富,给人以稳重大气的审美享受。

马家窑文化彩陶纹饰随着时代的变迁不断演变,其审美特征也日益丰富多样,简约、生动、艳丽、大气成为了其独特的审美标签,展现了古代劳动人民的智慧和艺术造诣。

这些审美特征不仅为我们了解古代社会的文化风貌提供了珍贵的资料,也为当代的陶艺创作提供了丰富的艺术养料。

希望更多的人能够重视和关注马家窑文化彩陶纹饰,传承和弘扬中华民族优秀的陶瓷文化。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国新石器时代晚期的一个重要考古文化,距今约5000-3000年前,主要分布在今天的河北、陕西、山西、内蒙古等地区。

马家窑文化以其精美的彩陶而闻名,这些彩陶器物不仅在当时具有重要的实用价值,同时也承载着丰富的文化内涵,反映了古代人们的审美情趣和生活方式。

在这些彩陶器物中,纹饰是其重要组成部分之一,通过对其纹饰演变及审美特征的研究,可以更加深入地了解马家窑文化及其所代表的时代特征。

马家窑文化的彩陶纹饰在不同的时期呈现出了明显的演变特征,主要可以分为初期、中期和晚期三个阶段。

1. 初期马家窑文化的初期彩陶纹饰主要以直线、波浪线、曲线等简单的几何图案为主,线条流畅而富有韵律感,整体上呈现出简洁、明快的艺术风格。

这些几何图案在器物的各个部位上散布,形成了一种整体的装饰效果,展现了古代劳动人民的审美情趣和创造才能。

2. 中期随着时间的推移,马家窑文化的彩陶纹饰逐渐呈现出了更加丰富多样的特点。

除了传统的几何图案外,还出现了动植物纹样和抽象图案等,这些纹饰的引入为马家窑文化的彩陶增添了更加生动活泼的元素。

动物纹样的出现尤为引人注目,它们生动地展现了当时人们对周围自然环境的观察和描绘,具有鲜明的时代特征和地域特色。

3. 晚期马家窑文化的晚期彩陶纹饰在继承前期特点的还呈现出了更加复杂精致的趋势。

除了继续发展完善几何图案、动植物纹样和抽象图案外,还出现了以人物形象为主题的纹饰,这些人物形象生动栩栩如生,展现了古代劳动人民的日常生活和社会活动,为我们提供了宝贵的历史文化信息。

马家窑文化的彩陶纹饰具有丰富多彩的审美特征,主要体现在以下几个方面。

1. 线条流畅无论是初期、中期还是晚期的彩陶纹饰,都以线条流畅为基本特征。

这些线条既可以是简单的直线、波浪线,也可以是复杂的曲线、螺旋线,它们将器物的表面装饰得富有动态美感,展现出了古代劳动人民对于线条美的追求和体味。

2. 色彩斑斓马家窑文化的彩陶纹饰在色彩运用上非常出色,主要采用红、黄、黑、白等鲜艳明快的颜色,形成了浓烈的对比效果。

陶铸文明:马家窑文化彩陶的装饰美与造型马家窑文化是中国新石器时代晚期的一个重要文化,其遗址位于今天的陕西省蒲城县。

在这个遗址中,发现了大量的陶器,其中以彩陶最为著名。

彩陶作为马家窑文化的代表之一,其装饰美和造型艺术成就让人们赞叹不已。

本文将就马家窑文化彩陶的装饰美与造型进行探讨。

一、马家窑文化彩陶的装饰美1.鲜艳的色彩马家窑文化彩陶的最大特点之一就是其鲜艳的色彩。

彩陶通常采用红、黄、白、褐等鲜明的颜色,通过绘画、雕刻和点彩等手法进行装饰,使整个陶器看起来色彩斑斓,富有生机和活力。

而这些鲜艳的色彩不仅仅是为了美观,更是体现了当时人们对生活的向往和追求。

2.丰富的纹饰马家窑文化彩陶的纹饰非常丰富多样,常见的纹饰包括几何图案、植物纹、动物纹等。

几何图案多为直线和曲线相结合的图案,呈现出一种简洁而又富有韵律感的美感;植物纹则多以莲花、葡萄等植物为主题,展现了古代人们对自然的热爱和崇拜;而动物纹则以鸟兽为主,展现了古人对动物的认知和表达。

这些纹饰的丰富多样为彩陶增添了生动的情趣和艺术的表现力。

3.精湛的工艺马家窑文化彩陶的精湛工艺也是其装饰美的重要组成部分。

在制作过程中,陶工们既使用了成型、烧制等基本工艺,又运用了刻画、涂色等细致工艺,使陶器表面的彩绘更加精美。

而这些精湛的工艺,使马家窑文化彩陶不仅在艺术价值上有所彰显,更在制作工艺上展现了古代陶工的智慧和经验。

1.器形多样马家窑文化彩陶的器形非常多样化,主要包括鼎、盖罐、盆、碗、壶等。

鼎是马家窑文化的主要陶器类型之一,其形制大多呈方圆,鼎耳的造型多样,有的是象征性的神兽形状,有的是低矮大气的方耳造型。

而其他类型的器物也都各具特色,既有遵循民间传统的,也有创新设计的,展示了古人们丰富的审美情趣和物质生活水平。

2.富有表现力的造型马家窑文化彩陶的造型非常注重形态的变化和动感的表现。

器物的雕刻和造型常常表现出生动的姿态和神态,使整个器物看起来更具有生命力。

而在器形设计上,古代陶工们也不断进行创新和尝试,形成了一系列独具特色的造型风格,展现了古人对生活的理解和追求。

浅析马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征

摘要:

马家窑文化作为我国最早期的文化存在着,其中所发掘出来的彩陶拥有独特的纹饰特点,拥有着鲜明的时代感,为研究那个时代提供了极为重要的价值。

今天,笔者就从马家窑彩陶纹饰的基本特点出发,分析马家窑文化彩陶的演化发展,以及与之发展相对应的社会形态以及其自身独有的审美特征。

关键词:马家窑文化;彩陶纹饰演变;审美特征

一、马家窑文化彩陶的基本特征和价值

随着人们生活水平的日益提高,人们对于精神文化的追求所占的比例也越来越大。

因此,便带动了鉴宝藏宝以及相关拍卖行的发展。

马家窑文化在历史的长河中,也占有一席之地。

马家窑文化作为仰韶文化的一个重要继承和分支,充分体现了其向西的延伸。

继仰韶文的彩陶在中原地区衰落之后,马家窑文化的彩陶在之后的数百年之间呈现着不断向前发展的趋势,并且达到了彩陶发展的最高峰。

在以彩陶器为代表的马家窑文化中,它的图案丰富多变、纹饰生动形象而且颜色抽象炫丽,同时种类齐全多样,彩陶风格自成一体。

这些都凝聚着古人的智慧。

它不仅仅为我国的工业文明和农业文明的形成奠定了基础,同时体现了当时人类审美的独特水平,这也是我国艺术文化形成发展的滥觞。

因此具有马家窑文化特点的彩陶不仅是一件收藏品,它自身所蕴含的艺术价值、历史价值和文化价值已经大过了收藏价值。

二、马家窑文化彩陶纹饰的发展演变

(一)石岭下、马家窑类型时期的网纹

在马家窑文化的初期,以石岭下类型文化位置为主。

这个时期的纹饰多以鱼类纹饰存在于日常用具罐和瓶之上。

艺术源于生活,因此我们可以发现,那时候马家窑地区存在着大量的鱼类,而此地区的人以鱼类作为日常生活的重要饮食。

彩陶纹饰上的鱼纹饰,一方面反映了人民生产生活的劳作方式,另一方面也体现了当时人们开始对于美产生追求。

生活已经不再局限于枯燥单调的方式,并将这种美好的情愫寄托在日常必需品之中。

从而使之有一个良好的精神寄托和对美好生活的期待。

同时,我们可以看出这些都是马家窑地区人民对美好生活的期待。

在这些图案纹饰之中,我们也可以了解到马家窑当地生活之中经济的主导。

对于临水(洮河、湟河、黄河等)而居的马家窑人,从地理上,我们可以清晰的看到马家窑人对于水产食物的由来。

同时,作为捕鱼的重要工具渔网来说,马家窑人民对此也拥有着深刻的认识。

对他们来说,渔网不仅仅是一个生产工具,更是其保证生活继续的必需品。

因此,从实际的感官刺激到抽象的艺术表达,这是马家窑地区人民根据其自身的主观认识而达成的对自然界的膜拜。

所以我们可以看到,网纹也是马家窑文化陶器纹饰的主要纹饰。

(二)半山类型时期的网纹

在生产力有所发展的半山类型时期,人类面临的主要问题还是生存问题。

但是这个时期的马家窑人已经对部落的强大有了深刻的认

识,因此,他们便开始重视生育和繁殖。

因此,从这个时期的图案上,我们可以看出和鱼有关的纹饰的具体化和繁殖化的表现,鱼鳞渔网的密集象征着子子孙孙的繁衍不息。

在将希望寄托与艺术手法表达的时候,也反应了当时社会的发展水平,因此从逐步完善的图形到抽象化的色彩,都可以让我们清晰地了解当时的文化内涵。

三、马厂类型时期的网纹

在4350多年前的青海省和县马厂土塬形成了马家窑文化发展的另一个时期—马厂类型时期。

马厂时期最明显的特点就是对于彩陶制作的专业性很强,内部有清晰明显的分工。

但是,这个从这个时期陪葬的彩陶工艺来看,它的制作相对粗糙简单,同时,对于陶器的精加工不再重视。

彩绘之后便直接烧制,不经打磨的彩陶烧制之后会有明显的突兀感。

从这里,我们也可以分析到,马家窑文化的彩陶在逐渐的走向衰败。

但是,这个时期的纹饰更加多样,以漩涡纹、环形纹、三角纹、人纹以及一些动物纹饰和特殊符号为主。

网纹作为最常使用的纹饰,逐渐发展拥有更强的装饰性,同时与其他纹饰一同和谐的在马家窑彩陶文化中不断发展。

四、马家窑文化彩陶纹饰构图审美特点

马家窑文化是原始社会彩陶文化中一个极其重要的部分,在纹饰上,总的情况是马家窑呈现了浓厚的水乡气息。

在表现手法上,马家窑比较偏向自由的放射单独模样,半山则是两方连续的严谨组织纹饰,马厂则是将半山纹饰的开放、粗犷之作。

马家窑类型彩陶底色多以橙黄色为主,表面精细光滑,以黑色彩绘纹饰为主。

装饰纹样丰富多彩,表现技法也十分熟练。

许多纹饰几乎布满器身全部,给人十分饱满和华丽的感受。

多样综合的装饰方法在马家窑型彩陶中十分突出,即是在同一个陶器身上装饰着多种纹饰,同时图形的整体结构和节奏安排上显得变化多样,却又兼有对比和协调的美妙关系,这在其他类型的彩陶纹饰中是不多见的。

【作者单位:青海师范大学美术系】

【参考文献】

[1]汪洪洋,刘建峰,杜子峰,刘秀英.文艺人类学新探索:文艺人类学的理论与实践,评介.广西民族大学学报(哲学社会科学版),2007,29(4)

[2]张杰和,刘亚辉,王荣涛.论岩画、青铜器动物纹饰艺术中的游猎民族生命美学意蕴.内蒙古民族大学学报(社会科学版),2009,35(3)

[3]王华阳,刘思颖,张莎莉.心灵的真实与自由的创造——论原始彩陶纹饰的符号性特征.陶瓷科学与艺术,2006,40(4)

[4]李远东,王琦善,张曼莉,冯永康.点“击”彩陶——“点”在庙底沟类型彩陶纹饰中的妙用,美与时代(下半月),2007(3)。