主要彩陶纹饰及演变

- 格式:ppt

- 大小:1.33 MB

- 文档页数:10

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国古代文明的一个大家族,位于山东省泰安市东南30公里的南部山区。

它是中国新石器时代晚期(公元前2300年至公元前2000年)爆发的一个文化现象,经历了较长的发展历程。

马家窑文化的彩陶纹饰作为其中最重要的艺术表现形式之一,具有很高的历史价值和艺术价值。

本文将简单介绍马家窑文化彩陶纹饰的演变及其审美特征。

马家窑文化的彩陶纹饰在演变中经历了以下几个阶段:2. 发展阶段:在发展阶段,马家窑彩陶纹饰逐渐脱离崇拜神灵的束缚,开始发展出自己的风格。

此时,作品的造型更具自由性和个性化特征,同时,色彩也更加丰富,纹饰更加精细。

3. 盛期阶段:在盛期阶段,彩陶纹饰出现了一大批精美绝伦的作品,表现出强烈的与天相连意识和人文精神,同时也取得了很高的文化及艺术成就。

4. 衰退和消亡阶段:在衰退和消亡阶段,马家窑彩陶纹饰逐渐失去其创新性和魅力,其形式逐渐单一化、呆板化。

1. 地域特征:马家窑文化彩陶纹饰具有鲜明的地域特征,表现出浓郁的山东特色,体现了当地的自然环境及社会文化特征。

2. 自然主义:马家窑文化彩陶纹饰具有鲜明的自然主义特征,包括动植物、自然景观以及自然现象等等。

它们是用自然做为原型,通过艺术手法加以优化和变形后,呈现出自鸟、虫、兽等丰富多彩的形象。

3. 抽象表现:马家窑文化彩陶纹饰在表现形式上,采用了抽象手法,这种形式只适于用图案符号来表现某些思想和情感。

4. 象征手法:马家窑文化彩陶纹饰中,采用很多具有象征意义的手法,例如,动物图案所代表的是吉祥、福气等等美好的愿望,飞禽走兽所象征的是百业兴旺、丰收年成等等。

5. 鲜明色彩:马家窑文化彩陶纹饰的颜色鲜艳抢眼,有红、黄、黑、白、绿等色彩,通过色彩的组合和运用,表现出丰富的情感和力度。

综上所述,马家窑文化彩陶纹饰是中国古代文明的一个重要组成部分,它具有绚烂的色彩、精美的工艺、鲜明的地域特色,代表着新石器时代人们对生产和生活的情感和理解,在历史上具有重要的地位和价值。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国北方新石器时代晚期(公元前4000年至公元前3000年),以河北省平山县马家窑遗址为代表的一种文化。

该文化的遗址发掘出了大量彩陶器,经过多年研究发现,马家窑彩陶纹饰经历了几个阶段的演变,其审美特征也有所变化。

一、初期彩陶纹饰阶段(主要发现于第一至三层遗存)马家窑文化初期彩陶纹饰主要表现为奇形异状的动植物纹样,如蛤蟆纹、龟纹、蛟龙纹、鸟纹、鱼纹等,这些动植物的形态因为表现手法的不同,呈现出多种多样的姿态。

此时的纹饰主要是以线条勾勒,加以填充彩料形成,较为简单,色彩清新明亮。

马家窑文化中期彩陶纹饰在继承初期纹饰的基础上更加丰富多彩,其中的纹饰形态更加自然流畅,艺术性更加抽象,颜色更为深浓,具有较高的审美价值。

1.几何纹饰中期彩陶器上的几何图案主要包括直线、弧线和曲线等。

这些几何图案在画面构图中更加严谨明确,协调有序。

这类纹饰的形式抽象、几何,有一定的装饰感,富有现代感,并能激发人们对纹饰构图的感性认识。

2.动植物纹饰中期彩陶器上的动植物纹饰也得到了较大发展,不仅表现出东方的神话色彩,还有一定的现实痕迹。

其中,动物纹饰中以水生物为主,如鳢鱼、螃蟹、乌龟等。

而植物纹饰则以曲线条神曲,形态多样,如柿子纹、蚌壳纹等。

晚期彩陶纹饰更趋向于抽象化,如几何形状、符号符号的运用较多,代表了一定程度的文化内涵和世俗的物质文化。

同时,纹饰变得更为简洁,却多的是灵动,充满了抽象的意识与梦幻感。

这种审美上的转向,显示了当时人类审美意识的变化以及对生命与宇宙的关照。

总之,随着时代的推进及生产技术的发展,马家窑文化彩陶纹饰的形态、内容、意义均经过一定的演变,但彩陶器的装饰色彩和丰富多彩的纹饰,始终是这种文化的重要特征。

这种彩陶艺术具有鲜明的民族特性,展现出北方古代农业人类的丰富想象力和独特的审美趣味,成为中华民族陶瓷文化中的重要组成部分。

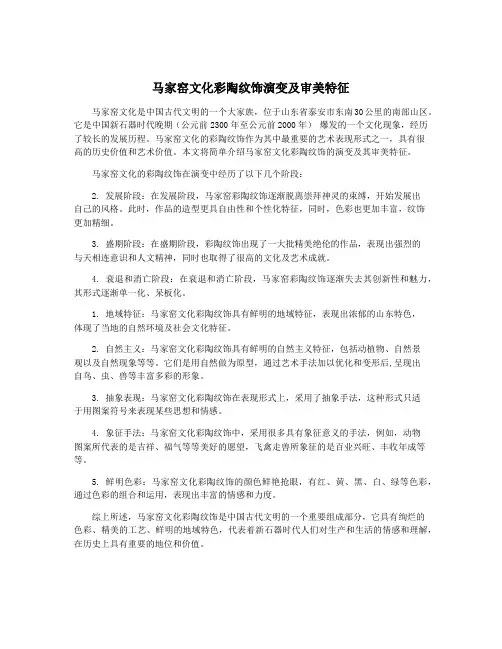

彩陶纹饰——半坡类型

史前文化半坡类型鱼纹

史前文化半坡类型三角形紋

史前文化半坡类型人面魚紋

史前文化半坡类型网紋

史前文化半坡类型鱼紋

史前文化半坡类型直线三角形紋

史前文化半坡类型鹿紋

彩陶紋飾-庙底沟类型

史前文化庙底沟类型旋花紋

史前文化庙底沟类型花瓣紋

史前文化廟底溝類型植物紋

史前文化廟底溝類型叶形紋

史前文化廟底溝類型鈎葉圓點紋

史前文化廟底溝類型旋花紋

史前文化廟底溝類型日月山紋

史前文化廟底溝類型鳥紋

彩陶紋飾-馬家窯類型

馬家窯類型卷草紋

史前文化馬家窯類型蛙形紋

史前文化馬家窯類型蝌蚪紋

史前文化馬家窯類型水浪紋

史前文化馬家窯類型雙魚紋

史前文化馬家窯類型漩渦紋。

新⽯器时代的彩陶纹饰,你会看吗?2018-01-14 00:07中国画简称“国画”,古称“丹青”。

中国绘画艺术源远流长,经过数千年的演化发展,形成鲜明⽽独特的民族风格和丰富多彩的艺术形式。

彩陶鱼鳍⽹纹船形壶仰韶⽂化半坡类型原始社会的历史,⼤约在170万年前⾄公元前2000年。

最早的绘画遗迹,可以上溯到新⽯器时代彩陶上的装饰纹样。

新⽯器时期的⼈⾯鱼纹陶盆如果从这些早期绘画遗存算起,中国绘画的历史⾄少应有七千年。

新⽯器时代的绘画,曾经强烈地显⽰出先民们的⽣活愿望和信仰,昭⽰出中国绘画史的黎明。

新⽯器时代的彩陶盆绘舞蹈纹蛙纹彩陶罐新⽯器时代仰韶⽂化彩陶纹样中,具有代表性的作品,有青海⼤通孙家寨出⼟的舞蹈纹彩陶盆、西安半坡出⼟的⼈⾯鱼纹彩陶盆。

这些绘画纹样虽附着于器⽫,还不具备独⽴绘画意义,但内容有⼈物、鱼、鸟、蛙,有⽹纹、波纹和⼏何图形,有写实、有夸张,⼤都天真活泼,这⾥呈现出先民们眼中和⼼中的世界。

旋涡纹陶罐上的⼏何形纹饰我们注意到,这些⽤墨线勾勒的⽣动形象,已具有相当的绘画性,也从中看到了以“线”造型的中国绘画特点的渊源。

《鹳鱼⽯斧图》彩陶缸在仰韶⽂化《鹳鱼⽯斧图》彩陶缸上的彩画,是⽐较完整的装饰性绘画。

从构图意识、艺术风格、情节处理、线条造型⼏⽅⾯看,都带有独⽴绘画的特征,从⽽成为这⼀时期绘画的代表作。

《鹳鱼⽯斧图》可以说是迄今我们见到的最早的⼀幅完整绘画。

猪纹⿊陶钵浙江余姚河姆渡出⼟陶器上有⼀些画不是⽤⾊彩画出来的,⽽是⽤纯粹的线条,就象先⼈⽤树枝、⽊棍在沙地、泥⼟上画画⼀样。

长江流域浙江余姚河姆渡出⼟的猪纹⿊陶钵就是代表。

灰陶尊新⽯器时代⼤汶⼝⽂化灰陶尊上刻的⽇⽉⼭形纹在新⽯器时代晚期,绘画与⽂字的区别尚不明显,我国象形⽂字本⾝就是简略的绘画,起到叙事的功⽤,所以中国古代有“书画同源”的说法。

后来⽂字以符号叙事,绘画则以造型叙事,⽂字与绘画就渐渐有了区别。

彩陶鱼纹折腹钵仰韶⽂化半坡类型虽然这⼀时期绘画技巧尚处于稚拙阶段,但先民们已具有初步的造型能⼒。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国新石器时代晚期的一个代表性文化,产生于今天的河北省平山县马家窑遗址。

该文化的核心特征是陶器的制作和使用,因此被称为马家窑文化。

马家窑文化的陶器制作技术非常发达,其彩色陶器尤为出名。

马家窑文化彩陶纹饰主要经历了三个阶段的演变:早期、中期和晚期。

早期的马家窑彩陶纹饰主要以几何图案为主,如简单的直线、波纹、折线等。

中期的马家窑彩陶纹饰开始出现了人物形象,如走兽、人脸、猪形等动物和人物形象。

晚期的马家窑彩陶纹饰进一步发展,图案更加丰富多样,有动物、人物、几何图案等。

1. 色彩鲜艳:马家窑彩陶纹饰采用了丰富多样的彩色颜料,如红色、黄色、黑色、白色等。

这些颜色经过烧制后能保持鲜艳持久,给人以视觉冲击力。

色彩的运用也反映了人们对自然环境的观察和认识。

2. 图案生动:马家窑文化彩陶纹饰的图案生动多样,包括动物、人物、几何图案等。

动物形象常见的有狗、猪、羊等,人物形象则有人脸、人身等。

这些图案不仅形象逼真,而且富有动感,给人以活力和生命力。

3. 线条简练:马家窑文化彩陶纹饰的线条通常简练而有力,以直线、弧线、波浪线为主。

线条的运用既能够突出图案的形状,又能够增强整体的美感,使作品更加凝练和精致。

4. 刻划精细:马家窑文化彩陶纹饰的刻划非常细腻,刻划出的纹饰线条清晰明确,刻划的深浅也有层次感。

这些细腻的刻划使整个彩陶纹饰更加细致入微,给人以高雅和精巧的印象。

马家窑文化彩陶纹饰在技术上非常高超,审美特征突出。

其鲜艳的色彩、生动的图案、简练的线条和精细的刻划都体现了古人的审美追求和艺术才能。

马家窑文化彩陶纹饰的演变及其审美特征不仅是中国古代陶器制作技术演变史上的重要篇章,也是中国古代艺术发展的重要组成部分。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国新石器时代晚期的一种文化,主要分布在今天的河北省和北京市的一些地区。

马家窑文化的出现标志着中国史前文化的一个重要阶段,也是中国陶器文化的鼻祖之一。

马家窑文化的主要特征是陶器制作技术的突破和发展,尤其是彩陶纹饰的出现和演变。

本文将探讨马家窑文化彩陶纹饰的演变过程及其审美特征。

马家窑文化的彩陶纹饰演变可以分为三个阶段,即早期、中期和晚期。

早期马家窑彩陶的纹饰主要以简单的线条和几何图案为主,形式单一,呈现出较为原始的风格。

线条的画法主要是通过刻划或划线的方式,几何图案则是通过简单的几何形状的组合而成。

这些纹饰通常是以单线或多线交叉、环绕等形式呈现,线条较为粗糙而不规则。

纹饰的色彩主要以黑色为基础,形成明暗对比的效果。

中期马家窑彩陶的纹饰开始有所发展和丰富。

此时的彩陶纹饰逐渐从简单的几何图案演变为更加复杂和丰富的图案。

除了线条和几何图案,动植物形象也逐渐出现在彩陶的纹饰中,如鸟类、兽类、花鸟等。

这些动植物形象的描绘开始呈现出一定的生动性和立体感,但仍然相对简单。

此时的彩陶纹饰的色彩也逐渐丰富,除了黑色外,还出现了红色、棕色等。

这些色彩的运用使得彩陶更加鲜艳多彩,形成了鲜明的视觉效果。

马家窑文化彩陶纹饰的演变过程是从简单到复杂、从原始到成熟的过程。

纹饰的形式由简单的线条和几何图案逐渐丰富到包括动植物形象和人物形象在内的多种元素。

纹饰的色彩也从黑色逐渐丰富到包括红色、黄色、白色、蓝色等多种颜色的组合。

这些演变过程体现了马家窑文化陶器制作技术的进步和创新,也反映了当时人们审美需求的变化和发展。

鲜艳多彩。

马家窑文化彩陶纹饰的色彩丰富多样,色彩饱满鲜艳,给人以明快愉悦的感觉。

这种鲜艳多彩的色彩运用是当时人们审美追求的一种表现,也是彩陶纹饰的独特之处。

几何形状和线条的组合。

马家窑文化彩陶纹饰中的几何形状和线条构成了纹饰的基本元素,几何形状之间的组合和线条的延伸和交织形成了丰富多样的纹饰图案。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国新石器时代晚期的一种典型遗存,始于公元前5千年左右,发源于今天陕西省境内,经过数千年的发展,逐渐演化成繁荣的城址文化,成为中国古代文化的重要组成部分。

其中,马家窑文化的彩陶纹饰是该文化的独特艺术形式,它是中国文化艺术史上的重要瑰宝,具有较高的学术价值和审美价值。

彩陶纹饰是指在陶器表面绘制机制的装饰性纹样。

马家窑文化的彩陶纹饰,最开始只是简单地划分出基本的几何线条和图案,后来逐渐变得复杂,发展成各种奇妙的形象和花纹。

彩陶纹饰的形成是受到社会经济发展、人类精神活动等多种因素所共同影响的,这些纹饰的演变也展现了其时代和地域的特征。

首先,马家窑文化的彩陶纹饰最初是以简单的几何形状为主。

早期的文化中只有简单的直线,弧形和同心圆等,多用黑色或红色作为底色,纹饰的颜色也比较单一,更倾向于比色。

其次,随着马家窑文化的发展,陶器的彩绘技艺逐渐提高,人们逐渐学会使用多重色彩来描绘纹饰。

从中期发展到晚期,彩陶纹饰变化趋势更加多样化,逐渐出现拼接、镶嵌、交错和重复等装饰形式。

纹样则更倾向于呈现自然界的事物,如鱼、虫、鸟、兽等,或是一些人类活动的场景,如狩猎、战斗、舞蹈等,纹饰的造型呈现出了一种人性化和艺术化的特征。

最后,马家窑文化的彩陶纹饰主要以线条为基础,几何图形为拓展,并渐渐形成了独树一帜的风格,多运用抹、坠、点、墨等技法来补充和增强形式上的表现力。

在颜色上则多运用红、褐、紫、绿等自然色和部分白色、黑色,使得彩陶的装饰效果更加丰富多彩、别具一格。

总之,马家窑文化彩陶纹饰的演变和审美特征是多种因素共同作用的产物。

从几何形状到图形样式的逐渐多样化,从颜色的单一到多重颜色的出现,表现出文化时期的不同特征,这些共同形成了马家窑文化彩陶纹饰独特的审美魅力,并且对其后代文化形态和艺术造型也产生了深远的影响。

中国彩陶文化类型分类注:1. 红色标注为主要文化类型,另外在文化类型具体断代上,部分文化类型有些资料比表格时间提前约1000—2000年。

2. 此外还有属于晚期的辛店文化、四坝文化等。

彩陶类型按照地域分布划分:参考资料:姚江波.彩陶鉴赏与收藏)中国彩陶文化类型分类------按地区分类第一、甘肃、青海、宁夏地区的彩陶第二、陕西泾渭流域一带的彩陶一、老官台文化(文化一)(1)白庙等遗址(2)北首岭下层类型二、仰韶文化(文化二)(1)半坡类型(2)半坡中层等遗址(3)半坡上层类型三、客省庄二期文化第三、河南、陕西、山西三省邻境地区的彩陶一、老官台文化(文化一)二、仰韶文化(文化二)(1)东庄村等遗址(2)庙底沟类型(3)西王村类型三、庙底沟二期文化(文化三)第四、河南中部地区的彩陶一、裴李岗文化(文化一)二、仰韶文化(文化二)(1)仰韶文化(2)大河村类型(3)秦王寨类型第五、河北中南部、河南北部地区的彩陶一、磁山文化(文化一)二、仰韶文化(文化二)(1)后冈类型(2)大司空类型第六、河套地区的彩陶一、白泥窑子等遗址(文化一)二、海生不浪类型(文化二)第七、东北地区的彩陶一、红山文化(文化一)(1)红山后等遗址(2)石棚山等遗址(3)白斯朗营子等遗址二、土珠子等遗址(文化二)第八、鲁南淮北地区的彩陶一、北辛类型文化(文化一)(1)青莲岗文化早期(2)大汶口文化早期(3)大汶口文化中期(4)大汶口文化晚期第九、南京、镇江地区及淮南一带的彩陶一、青莲岗文化(文化一)二、北阴阳营文化(文化二)第十、太湖和钱塘江地区的彩陶a太湖地区一带一、马家浜文化(文化一)二、崧泽文化(文化二)b宁波、绍兴地区一、河姆渡一期文化第十一、福建、台湾、广东沿海地区的彩陶a福建沿海地区一、昙石山文化(文化一)(1)昙石山下层类型(2)昙石山中层类型b台湾沿海地区一、大坌坑文化(文化一)二、凤鼻头文化(文化二)三、圆山文化(文化三)c广东东部和中部地区第十二、长江中游地区的彩陶a汉水中游地区一、下王冈等遗址(文化一)二、黄栋树等遗址(文化二)b鄂西一带地区一、大溪文化(文化一)二、屈家岭文化(文化二)c鄂东、鄂中一带地区一、屈家岭文化(文化一)第十三、西藏、澜沧江上游的彩陶一、卡若文化(文化一)第十四、新疆地区的彩陶一、新疆东部地区二、塔里木河流域三、伊犁河流域参考资料:张明川《中国彩陶图谱》。

1列出原始社会彩陶的各种类型,分别试述时代年限造型和装饰特色●仰韶文化半坡类型彩陶因1953年首先发现于陕西西安半坡村而得名。

以卷唇盆和圆底盆、钵及小口细颈大腹壶、直口鼓腹尖底瓶为典型器物,造型较单纯,年代约为公元前4800~前4300年。

其纹饰主要有:①动物纹。

以鱼、蛙、鹿及鸟为装饰对象,尤以人面鱼纹、鱼纹、鱼鸟结合纹最为生动精彩。

它变化多端,具有鲜明的时代特色。

②几何纹。

多以抽象化的动物纹、植物纹、编织纹演变而来,有宽带纹、三角纹、曲折纹、斜线纹等。

③编织纹。

有线纹、篮纹、绳纹等。

●仰韶文化庙底沟类型彩陶1953年发现于河南陕县庙底沟,分布区域为甘肃、青海、陕西、山西、河南等省。

器形仍以盆、钵、瓶为主,还出现了瓮、罐等。

多平底、大口、曲壁、小底,形体多呈倒三角形,造型挺秀、饱满、轻盈而稳定。

年代约为公元前3900年前后。

纹饰有:①植物纹。

以旋花纹、叶状纹居多。

②动物纹。

有蛙、鸟等,较少见。

③编织纹。

有线、篮、绳等纹饰。

④几何纹。

多由圆点、钩叶、弧线三角和曲线等组成带状花纹。

●马家窑文化马家窑类型彩陶1924年,因发现于甘肃临洮马家窑村而得名。

分布于青海、宁夏、四川等地。

器形以盆、钵、罐、壶为主,尖底器已消失。

年代约为公元前3300~前2900年。

纹饰有:①人物纹。

如青海大通上孙家寨出土的舞蹈人物彩陶盆花纹描绘5人一组携手起舞、腰带随之飘动。

②动物纹。

有蝌蚪纹、蛙形纹,最具时代特征的为旋涡纹和波浪纹,纹饰旋转、起伏,具有强烈的运动感。

●马家窑文化半山类型彩陶1924年发现于甘肃和政半山地区,分布于甘肃及青海东北部,器形有短颈广肩鼓腹罐、单把壶、敛口钵、敞口平底小碗等,年代为公元前2650~前2350年,纹饰有锯齿纹、网纹,以及鱼、贝、人、蛙等形的纹样,以锯齿螺旋纹、波浪纹、锯齿纹最为典型。

部分器物的盖纽还被塑成人首形。

为中国原始雕塑的重要作品。

●马家窑文化马厂类型彩陶1924年秋发现于青海民和马厂塬,主要分布于青海、甘肃等地,器形基本沿袭半山类型的造型,但较之半山彩陶显得高耸、秀美。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国新石器时代晚期的一种文化类型,出现于距今约5,000年前的黄河流域。

马家窑文化的彩陶纹饰在中国古代陶器器物中占有重要地位,其纹饰演变及审美特征对于研究中国古代陶器文化具有重要的参考价值。

本文将围绕马家窑文化彩陶纹饰的演变及其审美特征展开探讨。

1.初期阶段马家窑文化的彩陶纹饰最初出现于早期阶段,这一时期的彩陶器主要以红、黑两色为基调,纹饰简单并且单一,主要以几何图案为主,如螺线纹、波浪纹、鱼鳞纹等。

这些几何图案的简单纹饰反映了当时人们对于自然界和生活的认知和理解,具有鲜明的原始特征。

随着马家窑文化的发展,彩陶纹饰逐渐丰富和多样化。

在中期阶段,彩陶器的颜色变得更加丰富,出现了红、黑、白、黄、绿等多种颜色的彩陶器。

纹饰也逐渐多样化,不仅有几何图案,还出现了一些抽象的符号和图案,如太阳纹、月牙纹、蛇形纹等。

这些纹饰的丰富多样反映了当时社会生产力的发展和人们审美情趣的提高。

到了晚期阶段,马家窑文化的彩陶纹饰达到了一个高峰。

彩陶器的颜色更加丰富鲜艳,纹饰更加精细复杂。

除了几何图案和抽象图案外,还出现了许多具象的动植物纹饰,如虎纹、龙纹、鱼纹、鸟纹等。

这些动植物纹饰生动形象,展现了人们对于自然界的热爱和敬畏之情,也体现了他们对于生活美好的向往和追求。

1.自然主题马家窑文化的彩陶纹饰以自然界的动植物图案为主题,展现了古代先民对于自然的热爱和敬畏之情。

这些动植物纹饰不仅形象生动,而且充满了生命力和活力,给人以愉悦和舒适的感觉。

这些自然主题的纹饰也反映了当时人们对于自然界的认知和理解,具有浓厚的原始生活气息。

2.几何符号除了自然主题的纹饰外,马家窑文化的彩陶器上还出现了许多几何符号和抽象的图案。

这些几何符号和抽象图案在形式上简洁明了,充满了装饰性和节奏感,展现了古代先民对于美的追求和创造力。

这些几何符号和抽象图案还具有一定的宗教意义和祈福寓意,反映了当时人们对于精神世界的探寻和向往。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是新石器时代晚期中国北方地区发展起来的一种文化,其特征之一就是以彩陶制作的丰富多彩、具有悠久历史和文化底蕴的器物。

马家窑彩陶以红、棕、灰、黑、白等五种基本颜色为主要色系,运用线条、点、面等不同的线条组合,形成了各种花纹和图案。

在漫长的历史发展中,马家窑文化的彩陶纹饰也经历了演变和变革,呈现出独具特色的审美特点。

起始阶段马家窑文化彩陶纹饰初始于马家窑文化早期,以单线或双线穿插交错,形成了条纹、栏杆、环圈、鱼鳞、波浪等简单的图案。

此时的彩陶纹饰以黑、红、棕为主色调,釉面光润光泽,纹饰清晰整齐。

中期阶段随着时间的推移,马家窑文化彩陶纹饰逐渐发展到中期,图案逐渐复杂,呈现出多彩和多样化的特点。

此时彩陶纹饰多以大面积的滚花和点阵为主,颜色由五原色向多色过渡,呈现出艳丽的色彩。

纹饰上转变到了兼顾抽象性和具象性,有的以人物、动物、花卉为主题,有的呈现出神秘的图案象形符号。

在马家窑文化彩陶纹饰的末期阶段,图案的构图形式更加多样化,纹饰表现出了更为丰富的细节,呈现出更多艺术上的变化。

彩陶纹饰的颜色更加丰富多彩,从单纯的颜色过渡到了多种颜色的混搭,色彩呈现出了更加繁复绚丽的效果。

此时的彩陶纹饰以人物和花卉图案为主,纹饰表现出了较高的逼真性和立体感。

审美特征马家窑文化彩陶纹饰的审美特征是鲜明的。

它的纹饰以线条清晰,构图严谨,组合变化多样为主要特征;色彩上采用了红、黄、褐、常青色等各种色调,从单纯到深婉,从鲜艳到柔和,色彩展示出视觉上的层次感;图案上多以动物、人物、花草等壮丽的自然景象为主题,结合了神话传说中的图案象征,呈现出一种神秘神奇之感。

总的来说,马家窑文化彩陶纹饰在漫长的历史发展中,呈现出各个时期的艺术风格和审美特征,纹饰呈现出了多彩、多样以及艺术创新等特点,代表了当时的审美水平和文化水平,也是中国陶瓷艺术的重要组成部分。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征【摘要】马家窑文化是中国新石器时代晚期的一个重要文化,其彩陶纹饰作为文化遗产,具有重要的历史价值和审美意义。

本文从马家窑文化彩陶纹饰的起源与发展、类型、演变过程、审美特征和影响等方面进行了探讨和分析。

研究表明,马家窑文化彩陶纹饰在演变过程中逐渐丰富多样,体现出独特的审美特征,对后世陶器制作和艺术发展产生了深远影响。

本研究的重要性在于弘扬和传承中国传统文化,同时也为未来研究方向提供了新的思路和启示。

结论部分对马家窑文化彩陶纹饰的重要性进行了总结,并展望未来研究方向,为进一步开展相关研究提供了借鉴。

【关键词】马家窑文化、彩陶纹饰、演变、审美特征、影响、重要性、研究、文化、起源、发展、类型、未来研究方向、结论总结1. 引言1.1 研究背景马家窑文化是中国古代新石器时代晚期的一种重要文化,其彩陶纹饰作为该文化的代表性艺术形式,一直受到学者们的广泛关注和研究。

马家窑文化彩陶纹饰以其绚丽多彩、精美细致的特点而闻名于世,为研究古代文化、社会和艺术提供了珍贵的实物资料。

随着考古学研究的深入和技术的进步,对马家窑文化彩陶纹饰的研究也日益深入。

研究者们希望通过对马家窑文化彩陶纹饰的起源、演变和特点进行深入探讨,揭示其所蕴含的文化内涵和审美价值,为我们理解古代社会的艺术表现形式和审美趋向提供更多线索。

本论文旨在对马家窑文化彩陶纹饰的演变及审美特征进行系统性研究,探讨其在古代文化中的重要性,为我们更好地认识和理解古代文明提供新的视角和思路。

希望通过本研究的开展,能够推动马家窑文化彩陶纹饰领域的深入发展,为今后相关研究提供有益的借鉴和参考。

1.2 研究意义马家窑文化是中国史前文化中的重要代表之一,而其彩陶纹饰作为文化艺术的重要组成部分,具有独特的历史和文化价值。

通过对马家窑文化彩陶纹饰的研究,可以更深入地了解古代社会的艺术表现形式、审美趣味和生活方式,为我们认识和理解中国古代社会提供重要线索。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国古代文明的重要组成部分,其彩陶纹饰是中国古代陶器中的一种精美艺术品,不仅具有丰富的审美特征,还展现出了演变的历史脉络。

本文将从马家窑文化彩陶纹饰的演变及审美特征两个方面进行探讨。

1.早期马家窑文化彩陶纹饰马家窑文化彩陶纹饰最早出现在新石器时代晚期,距今约5000年前,最初以线性纹为主,线条简洁流畅,主要以斜线、直线和曲线等基本线条组合构成纹饰,呈现出原始朴素的审美特征。

2.中期马家窑文化彩陶纹饰随着社会生产力和手工艺水平的提高,马家窑文化彩陶纹饰逐渐演变出更加丰富多样的图案,如几何纹、植物纹、动物纹等,纹饰结构逐渐趋于成熟,线条更加流畅,图案更加生动,呈现出稳重大气的审美特征。

3.晚期马家窑文化彩陶纹饰到了晚期,马家窑文化彩陶纹饰已经发展成为了一种精美的工艺品,图案更加多样丰富,颜色也更加艳丽,纹饰风格逐渐趋向成熟和完善,展现出了成熟丰富的审美特征。

1.简约的审美特征早期马家窑文化彩陶纹饰以线性纹饰为主,简约而不失精致,线条流畅,构图简洁,给人以素雅、朴实的审美享受。

2.生动的审美特征随着纹饰的发展,马家窑文化彩陶纹饰逐渐增加了各种图案,如几何图案、植物图案、动物图案等,图案生动丰富,给人以生机勃勃的审美感受。

3.艳丽的审美特征晚期马家窑文化彩陶纹饰的颜色更加丰富多彩,红色、黄色、蓝色等明快的色彩构成了丰富多彩的彩陶纹饰,给人以艳丽夺目的审美体验。

4.大气的审美特征马家窑文化彩陶纹饰在构图上注重整体效果,追求稳重大气的审美特征,线条流畅,纹饰丰富,给人以稳重大气的审美享受。

马家窑文化彩陶纹饰随着时代的变迁不断演变,其审美特征也日益丰富多样,简约、生动、艳丽、大气成为了其独特的审美标签,展现了古代劳动人民的智慧和艺术造诣。

这些审美特征不仅为我们了解古代社会的文化风貌提供了珍贵的资料,也为当代的陶艺创作提供了丰富的艺术养料。

希望更多的人能够重视和关注马家窑文化彩陶纹饰,传承和弘扬中华民族优秀的陶瓷文化。

马家窑文化彩陶纹饰演变及审美特征马家窑文化是中国新石器时代晚期的一个重要考古文化,距今约5000-3000年前,主要分布在今天的河北、陕西、山西、内蒙古等地区。

马家窑文化以其精美的彩陶而闻名,这些彩陶器物不仅在当时具有重要的实用价值,同时也承载着丰富的文化内涵,反映了古代人们的审美情趣和生活方式。

在这些彩陶器物中,纹饰是其重要组成部分之一,通过对其纹饰演变及审美特征的研究,可以更加深入地了解马家窑文化及其所代表的时代特征。

马家窑文化的彩陶纹饰在不同的时期呈现出了明显的演变特征,主要可以分为初期、中期和晚期三个阶段。

1. 初期马家窑文化的初期彩陶纹饰主要以直线、波浪线、曲线等简单的几何图案为主,线条流畅而富有韵律感,整体上呈现出简洁、明快的艺术风格。

这些几何图案在器物的各个部位上散布,形成了一种整体的装饰效果,展现了古代劳动人民的审美情趣和创造才能。

2. 中期随着时间的推移,马家窑文化的彩陶纹饰逐渐呈现出了更加丰富多样的特点。

除了传统的几何图案外,还出现了动植物纹样和抽象图案等,这些纹饰的引入为马家窑文化的彩陶增添了更加生动活泼的元素。

动物纹样的出现尤为引人注目,它们生动地展现了当时人们对周围自然环境的观察和描绘,具有鲜明的时代特征和地域特色。

3. 晚期马家窑文化的晚期彩陶纹饰在继承前期特点的还呈现出了更加复杂精致的趋势。

除了继续发展完善几何图案、动植物纹样和抽象图案外,还出现了以人物形象为主题的纹饰,这些人物形象生动栩栩如生,展现了古代劳动人民的日常生活和社会活动,为我们提供了宝贵的历史文化信息。

马家窑文化的彩陶纹饰具有丰富多彩的审美特征,主要体现在以下几个方面。

1. 线条流畅无论是初期、中期还是晚期的彩陶纹饰,都以线条流畅为基本特征。

这些线条既可以是简单的直线、波浪线,也可以是复杂的曲线、螺旋线,它们将器物的表面装饰得富有动态美感,展现出了古代劳动人民对于线条美的追求和体味。

2. 色彩斑斓马家窑文化的彩陶纹饰在色彩运用上非常出色,主要采用红、黄、黑、白等鲜艳明快的颜色,形成了浓烈的对比效果。

1。

在夏商西周的基础变化上,更加程式化和抽象化。

这一时期的纹样由最初的祭司和礼器作用转向实用,摒弃了前代的怪兽纹,由原来的以鸟兽纹,几何纹为主转向了以表现现实生活的纹样为主。

2.由商代的“祭”和周代的“礼”渐渐转向现实生活,反映现实生活的题材越来越多。

如宴饮、狩猎、舞乐、攻战等.3.流行纹样。

主要有:蟠螭纹、蟠虺纹、攻战纹、渔猎纹、小几何纹饰中的锦勾连纹、锦塔形纹等等。

四.秦汉时代的纹样特征该时期的纹样多构图紧凑,既写实又夸张,注重气势的描绘,纹样质朴但具有动感.汉代的纹样风格细腻、色彩丰富,常用数个动物合体穿插、盘叠,或植物体共生,构成了龙飞凤舞的形式美。

代表纹样。

龙凤纹、流云纹、各种动物纹及四神纹、铭文、几何纹、汉锦茱萸纹。

五.魏晋南北朝时代的纹样特征这一时期的纹样种类与前代答题相同,但在一些细节上出现了变化。

圆形或方形对称图形中填充动物或植物的纹样图案十分普遍。

传统纹样受佛教文化的影响较深,纹样的题材很多,内容大都与佛经有关。

代表纹。

狮子纹、忍冬纹、八宝纹、莲花纹、玉鸟纹、鹿纹、飞天纹及禽兽、经络、树纹等。

六.隋唐时代的纹样特征隋唐时代随着国家的统一,社会的相对稳定和经济、文化的高度繁荣以及中外经济、文化交流的日益频繁,而获得了长足的进步和巨大的发展。

图案纹样前代亦有大的发展,花鸟题材不断增多。

隋代岁采用朵花,卷叶纹样,并将之巧妙地穿插,交替排列,组成不通图案。

唐代纹样整体造型体现出丰满圆润、奔放流畅的风格特点,以生活类居多,并且花卉纹样取代了动物纹样的主流地位.1.丰富多样的装饰题材(一)在瓷器方面。

其装饰纹样有几何纹、植物纹、人物纹和动物纹之分,手法多采用印花等。

(二)在染织和丝织方面.色彩斑斓,纹饰多样,明快大方,别具一格。

花鸟、联珠团花和缠枝www。

纹样的创造,极大地丰富了两汉以来的装饰传统。

多以羊、马及龙、凤为题,纹饰设计,新颖别致一富有生气.(三)在佛教植物装饰纹样方面。

(卷草纹):卷草纹又称蔓草纹,它吸收了宝相花和缠枝花的特点,因其卷曲状的花草纹样而得名,是传统装饰纹样之(宝相纹):宝相花本为佛教中的一种代表性装饰纹样,佛教中用“宝相庄严”一词称谓佛相,因此得名宝相花。

中国原始陶器——彩陶在世界所有文明的早期阶段,几乎都经历过一个陶器的时代,最早的中华文明也是如此。

在中国早期陶器艺术中,最精彩的就是起源于六七千年以前的彩陶艺术,其中以仰韶文化(大约在公元前5000年—公元前3000年,几乎遍步于华北各地区,而以黄河中游为中心)遗存的以橙红色或棕红色绘有深红或黑色花纹的彩陶最惹人注目,所以仰韶文化也有“彩陶文化”之称。

仰韶文化时期的彩陶图案,是在陶器未烧之前画上去的,烧后彩纹固定在陶器的表面不易脱落,彩绘以黑色为主,兼用红色。

有的地区在彩绘之前先涂上一层白色的陶衣作衬底,以使彩绘花纹更加鲜明。

彩陶的主要纹饰有花卉图案、几何图案和动物图案。

这些图案多装饰在细泥陶钵、碗、盆和罐的口、腹部,而在器物的下部或往里收缩的部分是不施彩的,这种设计与当时人们的生活习惯有一定的联系。

因为新石器时代家居条件还相当原始,通常席地而坐或者蹲着,所以彩陶纹饰的部位大都在人们平视最容易看到的地方,再往下因为看不到,也就没有装饰了。

新石器时代的兽形红陶壶彩陶颜料的成分,经光谱分析表明:赭红彩中的主要着色元素是铁,黑彩中的主要着色元素是铁和锰。

白彩中除含少量的铁以外,基本没有着色剂。

根据这些分析结果,有学者推断赭红彩料可能是赭石,黑色彩料可能是一种含铁量很高的红土,至于白色彩料可能是一种配入溶剂的瓷土。

陶器的造型既讲究实用又讲究美观,其外形线条流畅、均匀,加上丰富多彩的纹饰,显得优美而充满艺术感。

陶器的种类较多,有杯、钵、碗、盆、罐、瓮、盂、瓶、釜、灶、鼎、器盖和器座等,其中以小口尖底瓶最为突出。

这些陶器往往由于年代的早晚或地域的差别,在器形和纹饰上表现出一定的差异。

据研究,彩陶的成型方法大致有如下几种:捏制法这是最早的手工制陶方法,也是最简便、最容易的方法。

这种方式比较粗糙,成型不规则,但方便灵活,因此常被用于制作小型陶塑,而在制作日常器皿时较少使用。

泥片贴筑法和捏制法一样,也是一种较早使用的手工制陶方法,是用粘湿的泥片在一个类似内模的陶垫外面,一块一块地敷贴成一个陶器形状。