不同阈下情绪材料对情绪图片的启动效应影响

- 格式:ppt

- 大小:683.50 KB

- 文档页数:9

心理学报 2010, Vol. 42, No.9, 929−938Acta Psychologica Sinica DOI: 10.3724/SP.J.1041.2010.00929收稿日期: 2009-10-09* 教育部人文社会科学研究基地重大项目(05JJDXLX003)、全国高校优秀博士论文作者专项资金项目(200708)、国家社科基金十一五规划教育学科国家重点课题(ABA060004)。

通讯作者: 吕勇, E-mail: ly6312@不同愉悦度面孔阈下情绪启动效应:来自ERP 的证据*吕 勇 张伟娜 沈德立(天津师范大学心理与行为研究院, 天津 300074)摘 要 采用事件相关电位技术, 研究阈下情绪启动效应。

实验中的因素是阈下呈现的情绪启动面孔的愉悦度, 分为高、低两个水平。

被试的任务是对中性靶刺激面孔进行情绪判断。

结果发现:被试在对靶刺激进行情绪判断时出现与启动刺激愉悦度趋于一致的启动效应; 低愉悦度面孔作启动刺激条件下N1和P2的波幅显著大于高愉悦度面孔作为启动刺激的条件; 不同愉悦度情绪面孔的阈下启动效应是由于启动刺激影响了对靶刺激的知觉加工所致。

关键词 阈下知觉; 情绪启动; 情绪愉悦度; 事件相关电位 分类号 B8421 问题的提出人对情绪信息的加工既可以是有意识的受控加工, 也可以是无意识的自动加工(姜春萍, 周晓林, 2004)。

大量研究证明, 对情绪信息的自动加工可以调节人们对事物的判断以及社会行为, 这一现象在情绪启动的研究中得到充分证明。

情绪启动效应(affective priming effect)指的是个体先行加工具有一定情绪意义的刺激后, 后继加工也易于蒙上相应的情绪色彩。

在情绪启动的实验中, 研究者们发现如果将启动刺激呈现时间减少到几十毫秒、十几毫秒、甚至几毫秒, 依然能观察到情绪启动效应。

由于启动刺激呈现的时间非常短, 人无法有意识地觉察, 故此时出现的情绪启动称为“阈下情绪启动”(subliminal affective priming)。

情绪启动效应的个体差异焦虑的影响研究综述情绪启动效应是指外界的情绪刺激能够在个体心理上产生一系列连锁反应,进而影响个体的情绪体验、认知加工和行为反应。

由于个体之间在感知、认知和情感等方面存在差异,对情绪启动效应的个体差异进行研究,尤其是焦虑的影响,在心理学研究领域具有重要意义。

本文将综述相关研究,探讨不同焦虑水平对情绪启动效应的影响。

一、情绪启动效应的概念和机制情绪启动效应是指个体在接触情绪刺激后情绪状态发生改变的现象。

情绪启动效应可分为直接效应和间接效应。

直接效应是指情绪刺激直接引起个体情绪发生改变,如看到令人愉快的画面,个体会感到愉快;看到令人恐惧的画面,个体会感到恐惧。

间接效应是指情绪刺激通过认知加工、情感评估和情感调节等过程引起个体情绪发生改变,如看到悲伤的电影,个体会通过认知加工和情感评估过程体验到悲伤情绪。

情绪启动效应的机制主要包括自动加工和受控加工。

自动加工是指情绪刺激在无意识的情况下引起情绪的变化,不受个体的意识和注意力控制。

受控加工则是指个体在经过意识加工后,根据自身的意愿和目标选择性地调节情绪,即个体可以有意识地选择忽略或调节情绪。

二、焦虑对情绪启动效应的影响焦虑是一种常见的负性情绪,与情绪启动效应之间存在一定的关系。

许多研究表明,焦虑个体对情绪刺激更敏感,更容易出现情绪启动效应。

1.焦虑与情绪启动效应的直接关系焦虑个体更容易对负性情绪刺激产生情绪启动效应。

焦虑个体在面对威胁性刺激时更容易感受到恐惧和焦虑情绪,而在面对正性情绪刺激时,则相对较少产生愉快情绪。

这与焦虑个体对威胁性刺激更加敏感的认知加工特点有关。

焦虑个体对负性情绪刺激的情感调节能力较低。

研究发现,焦虑个体在面对负性情绪刺激时,往往无法有效地调节自己的情感体验,导致情绪启动效应的持续性增强。

三、研究方法和结果研究方法主要包括情绪启动试验、自我报告问卷和神经影像学技术。

情绪启动试验通常采用图片、文字或音频刺激,通过观察个体的情绪体验和生理指标来评估情绪启动效应。

不同唤醒度和吸引度的情绪图片的启动效应张晓晓 1118403037摘要考察了不同唤醒度和吸引度图片对于启动效应的影响。

被试为苏州大学在校本科生30名。

在平时实验的过程中,我们会发现实验材料的相貌对于被试的判断有明显的影响,所以在本次试验中,启动刺激材料的吸引度也作为其中的一个维度。

本实验在严格控制情绪材料的条件下,以不同唤醒度和吸引度的材料作为启动刺激,以经过挑选的中性效价的情绪图片作为靶刺激,通过这样的设计来了解情绪的启动效应。

结果表明:启动刺激材料的吸引度与启动效应之间呈现正相关,而唤醒度则没有发现它与启动效应之间存在明显的关系。

1.前言在心理学的发展中,人们认为人类总是潜意识地按照“积极/高兴”和“消极/不高兴”评价周围环境。

在情绪或态度的现有理论中,研究表明个体只需少量认知资源就能快速评价刺激的情绪含义,并影响随后的情绪与认知。

这些观点在近二十年里,获得了许多实验证据的支持,其中最直接的是情绪启动研究。

该研究先呈现不同效价的启动刺激200ms,间隔100ms后呈现不同效价靶刺激,此时SOA为300ms(SOA指从启动刺激开始呈现到靶刺激开始呈现的时间间隔),当启动刺激与靶刺激效价一致时(如癌症———丑陋)所需反应时比不一致时(如生日———丑陋)更短。

因形成意识反应策略并影响随后反应至少需要SOA为500ms,因此如果SOA为300ms时,启动刺激影响了随后的靶刺激反应,可将该过程视为自动、无意识的。

可见,情绪启动研究一方面深化了传统的启动范式,将该范式扩展至情绪的研究。

另一方面为探索无意识情绪提供了良好的方法和新的途径。

此外,该研究因具有直接测量方法所无法取代的优势,现已成为研究态度自动激活的首选方法。

鉴于其重要的研究意义,情绪启动研究吸引了大量的研究者并且成为较活跃的领域之一。

Bower在80年代初提出了关于情绪和记忆联想网络模型(association net work model of memory and emotion)①,他认为,情绪或记忆是这个网络上的结点,其他部分的变化必然会引起这些结点的变化。

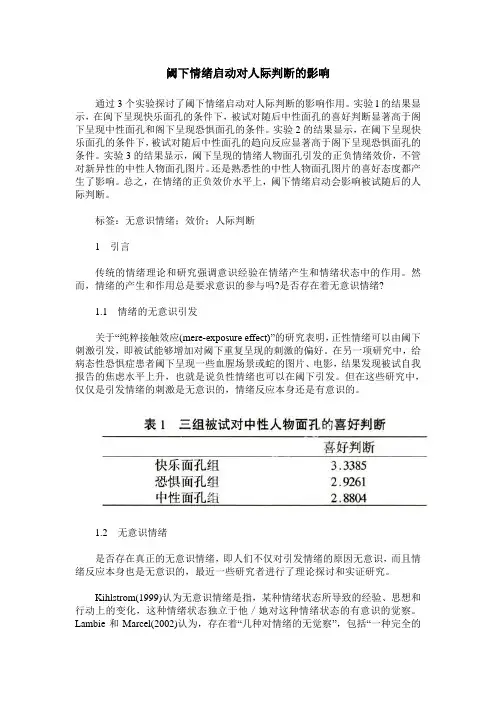

阈下情绪启动对人际判断的影响通过3个实验探讨了阈下情绪启动对人际判断的影响作用。

实验l的结果显示,在闽下呈现快乐面孔的条件下,被试对随后中性面孔的喜好判断显著高于阁下呈现中性面孔和阁下呈现恐惧面孔的条件。

实验2的结果显示,在阈下呈现快乐面孔的条件下,被试对随后中性面孔的趋向反应显著高于阁下呈现恐惧面孔的条件。

实验3的结果显示,阈下呈现的情绪人物面孔引发的正负情绪效价,不管对新异性的中性人物面孔图片。

还是熟悉性的中性人物面孔图片的喜好态度都产生了影响。

总之,在情绪的正负效价水平上,阈下情绪启动会影响被试随后的人际判断。

标签:无意识情绪;效价;人际判断1引言传统的情绪理论和研究强调意识经验在情绪产生和情绪状态中的作用。

然而,情绪的产生和作用总是要求意识的参与吗?是否存在着无意识情绪?1.1情绪的无意识引发关于“纯粹接触效应(mere-exposure effect)”的研究表明,正性情绪可以由阈下刺激引发,即被试能够增加对阈下重复呈现的刺激的偏好。

在另一项研究中,给病态性恐惧症患者阈下呈现一些血腥场景或蛇的图片、电影,结果发现被试自我报告的焦虑水平上升,也就是说负性情绪也可以在阈下引发。

但在这些研究中,仅仅是引发情绪的刺激是无意识的,情绪反应本身还是有意识的。

1.2无意识情绪是否存在真正的无意识情绪,即人们不仅对引发情绪的原因无意识,而且情绪反应本身也是无意识的,最近一些研究者进行了理论探讨和实证研究。

Kihlstrom(1999)认为无意识情绪是指,某种情绪状态所导致的经验、思想和行动上的变化,这种情绪状态独立于他/她对这种情绪状态的有意识的觉察。

Lambie和Marcel(2002)认为,存在着“几种对情绪的无觉察”,包括“一种完全的无意识情绪状态。

”最初,研究者探讨了阈下呈现快乐或愤怒面孔图片后,被试对中性刺激的评定,例如汉字。

在这些研究中,要求被试监控他们的有意识体验的变化,并告诉他们不要让体验影响对中性刺激的偏好评定。

中国临床心理学杂志2013年第21卷第6期面孔表情是人类表达情绪的非语言方式,反映人类对情绪最直接实际的反应。

采用情绪面孔作为刺激材料研究无意识情绪加工历来是无意识领域重要的研究内容[1,2]。

近十几年来,脑成像技术的快速发展特别是fMRI 技术的出现,使得基于情绪面孔的阈下启动脑机制研究成为热点。

以往的研究大多探讨了单一情绪面孔无意识加工的脑机制,如愤怒[4]、恐惧[3]、厌恶[5]、快乐[6],鲜有文献撇开情绪的分类,从整合的角度探讨情绪面孔加工的脑区激活问题。

本文通过元分析技术,对基于阈下启动实验范式的无意识情绪面孔加工的fMRI 研究进行综合分析,并使用激活似然估计[7](Activation Likelihood Esti⁃mation,ALE)计算合并后的大脑激活区域,探究基于情绪面孔的阈下情绪启动效应主要激活脑区。

1方法1.1文献筛选使用“subliminal affective priming ”、“emotionalfaces ”、“fMRI ”、“unconscious ”、“angry ”or “fear ”or“sad ”or “surprised ”or “disgusted ”or “happy ”or “neutral ”等关键词在PubMed 、Medline 、Ovid 、Scien⁃cedirect 中搜索截止到2013年5月的文献。

根据以下标准选择文献:①使用情绪面孔作为实验刺激材料的fMRI 研究;②实验范式使用阈下启动范式(不包括双眼竞争、分心任务等);③结果必须报告标准化后的空间坐标,包括MNI 或Talairach 坐标。

符合如下条件的文献予以排除:①被试为精神疾病患者;②实验范式指向其他心理过程,如注意、记忆;③未报告激活的空间坐标值。

1.2分析工具及处理程序元分析工具为GingerALE2.0软件。

分析在Ta⁃lairach 空间标准下进行,将以MNI 空间标准报告的坐标通过Lancaster 转换为Talairach 坐标。

阈下情绪启动的共情能力对情绪反应的影响作者:潘少萍黄晓旭来源:《牡丹江师范学院学报(哲学社会科学版)》2017年第02期[摘要] 采用 3(情绪启动类型:积极、消极、混合)×2(共情能力:高、低)混合实验设计,探讨不同共情能力的大学生在情绪反应上是否存在差异。

结果表明:(1)共情量表的得分存在显著的性别差异。

表现为,女性在情感成分上分数较高,而男性在认知成分上分数较高。

(2)情绪启动类型对情绪反应的影响中,积极启动与消极启动的效果更为明显。

(3)在积极情绪启动下,同情关心与情绪反应相关显著。

结论如下:男女性的共情能力不同,且可能存在成分上的差异。

阈下积极情绪启动效应可能优于消极启动。

而共情能力各因子中,同情关心对于积极的情绪反应也更为敏感。

[关键词] 共情;阈下情绪启动;同情关心;情绪反应[中图分类号]B849 [文献标志码]A [文章编号]10036121(2017)02012204一、问题的提出关于情绪研究,近年来研究者逐渐对阈下情绪感兴趣。

实验中,通常采用启动的研究范式来探究情绪效应。

阈下情绪启动是指在无意识水平下呈现启动刺激,即:先呈现启动刺激,间隔一定时间后,呈现目标刺激,要求被试对目标刺激进行加工并记录加工的时间,加工时间或操作成绩的差异就构成了无意识情绪启动效应。

[1]其刺激的呈现方式主要包括阈下呈现和掩蔽呈现。

阈下呈现是在阈限水平以下呈现刺激,如采用4~50 ms的时间快速地呈现视觉刺激,使被试在意识水平上察觉不到。

而掩蔽呈现则是分散注意或执行与实验目的无关的任务。

Klinger、黄琼等人的研究证明,存在阈下启动效应。

[2]而Ohman和Soares发现,相较于非掩蔽的刺激,采用掩蔽的情绪刺激产生的启动效应更明显。

[3]其优点在于使被试在无意识的水平上对刺激进行评价,从而避免了有意识评价的影响。

[4]故本研究采用遮蔽呈现的研究范式。

在二者的关系上,以往研究多关注于情绪对共情能力的影响。

成人依恋背景中图片对安全基模的情感启动周爱保Ξ 李 梅(西北师范大学教育学院心理学系,兰州,730070)李同归(北京大学心理学系,北京,100871)摘 要 依恋是人类行为的基本现象之一。

采用情感启动技术,探讨了不同类型图片对安全基模中积极情感成分的激活作用,并考察了启动过程中成人依恋的不同类型可能存在的调和作用。

结果表明:⑴安全基地图片比积极图片、随机几何图形以及空白对积极情感的启动效果更为明显。

⑵在阈上、临界和阈下呈现启动图片的不同条件下,相同类型图片对情感的启动效果很稳定。

⑶不同类型图片的启动效果不受被试依恋类型的影响。

关键词:图片 安全基模 情感启动 成人依恋类型 阈限1 问题的提出 广义的依恋不再局限婴幼儿期间的亲子依恋,如张春兴所说的“依恋人际间在感情上甚为接近而又彼此依附的情,所谓相依为命,即此之意”[1]。

依恋对象的主要作用是“安全基地”,是保护,是对压力、焦虑的自然遮挡。

个体能和不同的人建立各种的依恋关系,由于产生的情境不同,这些关系的特征也不尽相同。

根据Bowlby 的依恋理论,与依恋对象交互作用的早期经验会内化为安全依恋的内部加工模型,这种模型是“一套个体据此对有关依恋的信息进行组织或取舍的规则”,会促进“感到安全”的感觉的获得[2]。

这种感觉是人们感到有压力时对获得他人的支持和帮助的一系列的预期,这种感觉组织在一个基本的原型或痕迹周围(安全基模-Secure Base Schema )[3]。

有研究发现真实的或想象的与可靠的他人相遇的情境可以激活这种拥有安全基地的感觉[4]。

Mikulincer 和Florian 提出自我的报告安全依恋类型与较高水平的快乐、低水平的压力、焦虑和敌对有关;自我报告的安全类型也与自我的积极情感有关[5-6];这足以证明安全基模浸染了对自己和他人的积极情感,对这种系统的激活是当依恋目标获得后,消除了一些矛盾和压力从而紧接着就会产生积极情感而这种情感会影响个体对外界刺激的反应方式。

不同情绪模式的图片刺激启动效应

郑希付

【期刊名称】《心理学报》

【年(卷),期】2003(35)3

【摘要】探讨了不同情绪模式的图片启动效应。

选取大学生被试 2 4 0名 ,将其分成 4组 ,一个实验组和一个控制组 ,实验组分别施加愉快、悲伤和恐惧情绪刺激 ,控制组施加中性刺激 ,然后检测 4个组的情绪变化情况。

结果发现 ,通过图片产生的情绪启动效应是明显的 ,实验组的情绪强度都超过控制组 ,尤其是愉快情绪和悲伤情绪 ,与控制组差异显著。

研究还发现了情绪启动效果随时间而发生变化的趋势 ,消极情绪 (悲伤情绪和恐惧情绪 )随着时间的推移 ,强度锐减 ,在 3分钟内基本恢复正常 ;但是 ,在短时间内 (5分钟 ) ,积极情绪 (愉快情绪 )随着时间的推移而产生了增长的趋势 ,这种趋势可能是由于人的心理促进作用造成的。

【总页数】6页(P352-357)

【关键词】情绪启动;时间效应;情绪模式

【作者】郑希付

【作者单位】华南师范大学心理系

【正文语种】中文

【中图分类】B842.6

【相关文献】

1.不同启动水平对情绪性图片的重复启动效应的影响 [J], 郑丽;马帆;窦刚;李林;郭秀艳

2.网络表情符号、卡通表情图片和汉语双字词的情绪启动效应探究 [J], 黄琼

3.基于启动刺激和目标刺激的不同呈现时间下冲突加工对情绪的影响 [J], 应亮;周强;

4.基于启动刺激和目标刺激的不同呈现时间下冲突加工对情绪的影响 [J], 应亮; 周强

5.不同情绪模式图片的和词语刺激启动的时间效应 [J], 郑希付

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

1引言情绪会影响到人的认知效率和使人的认知产生偏向。

弗洛伊德尤为强调隐性情绪对人们认知行为的影响。

当前使用频率较多而更似操作定义的“阈下情绪”概念虽然不能与弗洛伊德所指的隐性情绪概念完全等同,但都具有该情绪发生、存在于个体之中却不为该个体所意识的典型特征。

从机制上看,阈下情绪刺激是通过皮质下通道,从而逃过意识的“污染”,激发个体更为原始的生物性反应,直接反映了个体某种生理素质[1]。

所以这种阈下情绪对认知的影响特征,可以视为反映了更纯粹的、在心理自组织系统运行中更具初始意义的情绪与认知的关系特征。

另一方面,由于情绪系统和认知系统在神经机制上有一定的独立性,并且在神经发育过程中又是不平衡的[2 ̄4],所以情绪和认知关系在人的一生中是动态发展的。

对这种动态关系特征的揭示是发展心理学的重要课题。

有人曾研究了年轻大学生被试的阈下情绪Stroop效应和情绪启动效应[5]。

情绪Stroop效应以被试在阈下情绪刺激启动下进行颜色判断的反应速度为指标,代表被试阈下情绪对其认知效率的影响情况;情绪启动效应是被试在阈下情绪刺激启动下对模糊刺激作出表情判断,其结果代表被试的阈下情绪对其认知偏向的影响情况。

结果在年轻大学生被试中未见显著的情绪Stroop效应,但发现消极情绪刺激启动使被试对模糊刺激的判断发生显著的情绪一致性偏向。

由此看来,情绪对认知的不同方面的影响程度是不同的。

而这是由于人脑额叶在情绪—认知交互作用中功能的双重性造成的。

额叶兼具调控和觉察情绪的功能[3,4]。

因实验任务不同,在情绪Stroop情境中,额叶所起的作用是抑制情绪干扰,而在情绪启动实验中,额叶的任务是察觉阈下情绪信息。

所以,额叶功能状态决定阈下情绪对认知效率和认知偏向的影响结果。

年轻大学生在两个实验上的表现说明其额叶成熟、功能良好。

这也是符合个体神经发育规律的[6],年轻大学生的认知与情绪神经机制都是处于鼎盛时期,此后一段时间处于稳定之后渐成退化。

大学生亲社会行为决策中自尊与情绪信息的交互作用采用自编亲社会行为决策材料,以行为决策对象的被选频次为指标,通过对65名男女大学生的研究,结果发现:1)在阈上和阈下的“图-词”启动范式下,均存在显著的情绪启动效应,且实验性情绪变化明显。

2)在正性图片启动下,自尊水平和情绪效价对亲社会行为决策均无显著影响,但二者的交互作用显著,低自尊个体在负性情绪下的亲社会行为决策存在显著性差异;行为决策对象对大学生亲社会行为决策有显著影响,与自尊水平、情绪效价之间的交互效应不显著;在负性图片启动下,自尊水平、情绪效价、行为决策对象以及三者的交互作用对亲社会行为决策均无显著影响。

3)总体上,大学生亲社会行为决策受自尊水平与情绪效价的交互作用影响,也受行为决策对象及其与自尊水平、情绪效价的三次交互作用的影响。

标签:大学生;亲社会行为决策;自尊;情绪启动1 问题提出亲社会行为是指有益于他人或促进与他人关系和谐的自愿行为[1]。

这类行为可兼具利他性、互惠性或社交性特点,本质在于行为本身及其结果对行为主体或客体具有积极的社会效用和意义。

研究表明角色采择能力、道德推理等认知因素[2,3],自我意识系统中自我概念、自尊成分[4,5],以及共情、同情、心境等情绪情感状态[6-8]对个体的亲社会行为具有引发、促动或预测作用。

Eisenberg 指出亲社会行为产生过程包括对他人需要的注意、确定助人意图、意图和行为相联系三个阶段,认为自尊、共情、同情、内疚等情感因素能影响助人意图或助人决策[9]。

因此,可推知在特定情境下,人们的亲社会行为决策与其情绪介入有关。

20世纪80年代以来,情绪在人们的判断与决策中的作用备受关注。

情绪并非总是消极的、破坏性地干扰个体的判断和决策,可以成为一种积极的信息输人,直接影响决策行为,因而是个体判断与决策的重要预测指标[10,11]。

亲社会行为决策是行为主体基于特定需求情境中行为客体的感知和判断,所做出旨在增进人类福祉、促进社会和谐发展的行为及意向。

不同情绪刺激材料对情绪唤醒的影响

申彦丽

【期刊名称】《山西煤炭管理干部学院学报》

【年(卷),期】2013(026)004

【摘要】本文使用STAI和简化版PAD情绪量表调查研究150名志愿者在CAPS 图片刺激、正负性音乐刺激作用下的情绪唤醒作用,探讨视觉、听觉刺激材料对情绪唤醒的作用并比较其差异.

【总页数】2页(P155-156)

【作者】申彦丽

【作者单位】山西轻工职业技术学院,山西太原030013

【正文语种】中文

【中图分类】G655

【相关文献】

1.不同性质情绪唤醒对成人心理理论的影响 [J], 丁芳

2.不同情绪与不同道德自我唤醒对高中生道德判断影响的调查研究 [J], 肖前国

3.不同情绪诱发下的情绪调节策略对初中生教育材料记忆的影响研究 [J], 齐冰;杨丽珠;姚屹北

4.基于启动刺激和目标刺激的不同呈现时间下冲突加工对情绪的影响 [J], 应亮;周强;

5.基于启动刺激和目标刺激的不同呈现时间下冲突加工对情绪的影响 [J], 应亮; 周强

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。