佛教与科学的当代对话

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:7

中国当代学者对世界学术的贡献中国当代学者对世界学术的贡献中国作为一个拥有悠久历史和丰富文化的国家,一直以来都是世界学术研究的重要参与者和贡献者。

在中国当代学者的努力下,中国学术在国际上的影响力不断提高,为世界学术研究做出了重要贡献。

首先,中国当代学者在人文社会科学领域做出了重要贡献。

中国的哲学、历史、文学等领域都有着世界级的学者,他们通过对中国古代思想和文化的研究,为世界学术提供了扎实的理论基础。

例如,中国哲学家李约瑟对欧洲启蒙思想和现代科学的影响进行了深入研究,提出了“中国学派”的概念,为研究欧洲文明的起源和发展提供了新的视角。

此外,中国历史学家在世界范围内也享有盛誉,他们通过对中国历史的深入研究,为世界各国提供了宝贵的历史资料和研究成果。

其次,中国当代学者在科学技术领域也做出了重要贡献。

中国在科技创新方面取得了长足的进步,中国学者在物理学、化学、生物学等领域取得了一系列重要成果。

中国科学家葛兰素史克杨振宁和李政道获得了诺贝尔物理学奖,他们在理论物理研究方面作出了突出贡献。

此外,中国学者还在信息技术、能源、环境等领域做出了一系列重要发现和创新,为世界提供了新的科学观点和解决方案。

此外,中国当代学者在跨学科研究方面也做出了重要贡献。

中国学者积极探索不同学科之间的交叉点,跨学科研究成果丰富多样,拓宽了学术界对问题的认识和研究方法。

例如,中国的社会学家、人类学家和经济学家合作研究了中国社会变革和经济发展的影响,为世界各国提供了深入了解中国社会和经济的视角。

此外,中国学者还在文化研究、传媒研究等领域进行了跨学科研究,在文化交流和全球化背景下,为世界各国提供了丰富的文化分析和理论。

最后,中国当代学者在世界学术交流和合作方面也发挥了重要作用。

中国学者积极参与国际学术会议和学术期刊的编辑工作,促进了中外学者之间的交流与合作。

同时,中国学者还组织和参与国际性学术研讨会、研究项目和学者交流计划,加强了中国学者与世界学术界之间的联系和互动。

日记:测试你是否与佛有缘【一】心中有佛是佛缘佛缘,是心与佛的交流。

学佛是对自己良心的交待,不是做给别人看的。

修佛是修心,佛无处不在,修佛不在表像,而在内心。

佛不是要我们崇拜他,模仿他,表象的相近并不能代表本质的相同。

佛是心灵打造的幻象,太过于执着外在,反而会迷失其。

心中有佛,便是与佛有缘。

【二】放弃非分的欲望是佛缘佛缘,是少一些强求的欲望。

佛经上说,未断我爱,不如洁净。

爱恨恩仇,皆是情障。

当你知道迷惑时,并不可怜,当你不知道迷惑时,才是最可怜的。

人之所以痛苦,在于追求错误的东西,今日的执著,可能会造成明日的后悔。

如果你不给自己烦恼,别人永远也不可能给你烦恼,皆因你自己的内心放不下强求的欲望。

放下非分的欲望,便是佛缘。

【三】平和的面对生活是佛缘佛缘,是一种平和的心境。

人的心思很不稳定,它很容易受引诱,更会在光怪陆离的诱惑中迷失方向,很多人一心追求占有,得不到片刻清闲,失去生活的快乐,却带来了更多精神生活的困扰和烦恼。

佛教会我们用一颗平静的心看待生活中的得与失。

让本性自然的流露,平和的面对生活便是与佛有缘。

【四】对己对事负责是佛缘佛缘,是种瓜得瓜,种豆得豆。

有佛心的人不去看众生的错;只看到众生的过错却看不到自己过失的人,枉谈“佛”字。

要认清自己,看清楚自己要做的事情,也要看清楚事情的后果,因为你要对那个后果负责。

不要把生命浪费在你一定会后悔的地方上。

对己对事负责,便是与佛有缘。

【五】拥有美好的信念是佛缘佛缘,是心中的信念。

佛祖有言,地狱天宫,皆为净土,无非解脱;成法破法,皆名涅槃;智慧愚痴,通为般若。

当你痛苦的时候,相信痛苦不是永恒的,你就一定有力量战胜痛苦,这是一种信念。

可以说信念主导着我们的人生之路,成佛成魔,也全在一念之间。

拥有美好的信念,便是与佛有缘。

【六】行智慧之事是佛缘佛缘,是大彻大悟的智慧。

在生活中,如果能多动用智慧看待问题,就会节省很多时间和精力,也会减少许多烦恼和束缚,并取得事半功倍的效果。

哲学的基本问题和主要内容人类思考的历史可以追溯到古代,随着人类社会的发展,人们对世界、生命和人类存在等问题进行了不断的思考和探索。

哲学作为一门独特的学科,对这些基本问题进行了深入的研究和探讨,形成了自己独特的理论体系和方法论。

哲学的基本问题涉及到人类认知的本质、实践的规律、价值的取向以及存在的意义等方面,其主要内容涵盖了形而上学、认识论、伦理学、美学等多个领域。

本文将从两个方面对哲学进行较为全面的介绍和探讨。

在古代,人类对世界的认知主要依靠于神话和宗教,通过神话解释世界的起源和运行规律,通过宗教寻求人生的意义和安慰灵魂。

然而,随着古代哲学家的不断思考和质疑,人们开始尝试用理性思维和逻辑推理来解决这些基本问题。

古希腊哲学家们提出了各自不同的哲学体系,如柏拉图的理念论、亚里士多德的实在论等,奠定了西方哲学的基本框架。

另一方面,东方哲学也有着自己独特的传统和体系,如中国的儒家、道家、墨家等学派,印度的佛教、耆那教等思想。

这些古代哲学家们对人类认知和实践规律的研究开拓了人们对世界的认识和思考,为后世哲学家们提供了宝贵的思想资源。

随着哲学的发展,现代哲学开始逐渐形成并逐步完善。

现代哲学家们不再满足于对传统问题的重复阐释,而是试图通过对现代科学的研究和社会实践的观察,探讨更加深刻和复杂的哲学问题。

现代哲学的基本问题是如何确立一种符合现代科学理论和人类社会需求的哲学体系,其主要内容包括逻辑实证主义、存在主义、后现代主义等流派。

逻辑实证主义强调用逻辑与经验相结合的方法来验证哲学命题,试图摆脱传统哲学的抽象与空泛,使哲学言论具有实证意义和科学性;存在主义则强调个体的存在和选择,认为人类是自由的,可以主观地创造自己的价值与意义;后现代主义则否定统一的价值标准和真理,认为现代社会是多元和复杂的,各种看法都有其相对性和合理性。

现代哲学的发展为人类认知和实践提供了新的思路和工具,也为未来哲学的发展打下了基础。

在当代,哲学的研究越来越趋向于跨学科和跨文化的交流和合作。

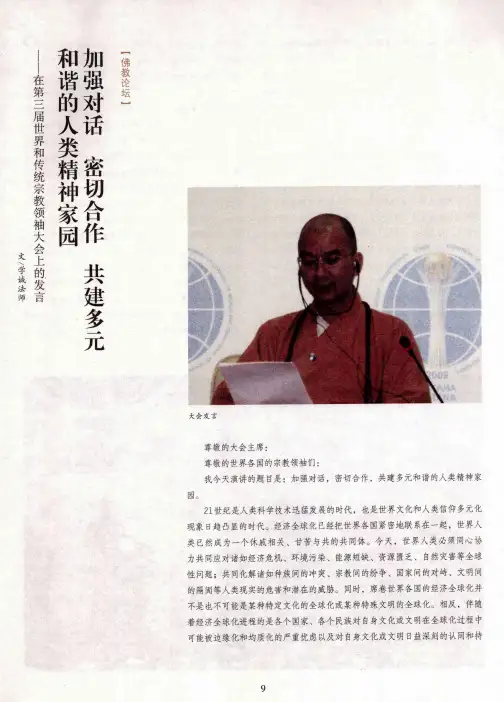

佛教和中国国家文化软实力何洪兵蒋朝莉[摘要]作为属于独特文化类型的、社会主义的、发展中国家的中国国家文化软实力文化资源的世界传播,存在不容忽视的文化障碍。

中国佛教是中国传统文化的重要组成部份,是中国国家文化软实力的文化资源之一。

当代中国是世界佛教中心,中国佛教的世界传播能够助推中国国家文化软实力的文化资源世界传播,在一定范围内发挥积极作用。

[关键词】佛教;文化软实力中图分类号:B948文献标识码:A文章编号:1004--3926(2013)03删9珈5作者简介:何洪兵(1970一J,男,四川绵阳人,四川大学马克思主义学院副教授,博士,研究方向:马克思主义中国化和综合国力的文化要素。

四川成都610064;蒋朝莉(1970一).女,四川西昌人,西南石油大学政治学院副教授,研究方向:马克思主义中国化。

四川成都610500国家文化软实力是一国的文化资源通过世界化障碍。

传播才能实现的一种综合国力。

由于中国文化的(一)符号识别障碍独特性,构成中国国家文化软实力的文化资源在符号是文化构成的最小单位,是“传递信息、世界上传播的过程中客观存在着不容忽视的文化指示和称谓的事物及其关系的代码”[2](n174)。

特障碍,阻碍着国家文化软实力的实现。

佛教是世定的符号及符号系统构成了特定的文化。

文化不界三大宗教之一,中国佛教是中国传统文化的重同,其符号及符号系统所传递的信息、指示和称谓要组成,是中国国家文化软实力的主要文化资源事物及其关系也各不相同。

因此,文化传播首先之一,它的世界传播不仅是中国国家文化软实力要跨越符号识别障碍。

例如,语言文字是文化最的部分实现,而且能够有效克服构成中国国家文基本的符号,国人曾经长期诟病中国作家没有获化软实力的其他文化资源传播世界的文化障碍,得过诺贝尔文学奖,没有一批优秀的翻译家把中是助推中国文化软实力世界传播的可行途径。

因国优秀作家的文学作品翻译成其他语言的文学作此,佛教在中国国家文化软实力实现过程中的作品。

中国社会科学报/2010年/12月/28日/第014版哲学哲学视角中的当代认知科学黄华新浙江大学语言与认知研究中心著名科学家、诺贝尔奖得主埃德尔曼(G.Edelman)在《意识的宇宙:物质如何转变为精神》(2000)中说,“现在是观察者的时代”,这句话可以被精确地解读为,现在是一个认知科学或心智科学的时代。

自“认知革命”发生以来,认知科学在过去的50余年里取得了长足发展。

与之相应,在新世纪的十年中,国内认知科学研究也获得了快速的发展。

尤其是随着国际学术交流的日益密切和频繁,国内的哲学、心理学、语言学、人类学、神经科学和人工智能等学科领域国际化程度不断提升。

目前,认知科学研究正处在以基础问题研究带动热点问题研究的重要发展期。

这些问题既包括形而上学的问题和方法论的争论,也包括对心智特定方面的具体研究。

这里,我们尝试从哲学的特定视角出发,介绍国内认知科学研究的关注点和主要进展。

身与心的问题。

身心问题作为一个传统的形而上学同题现在进一步演变为身一脑与心的问题。

在当代研究情境中,它的核心困难被表述为“难问题”(hard problem)或“解释鸿沟”(explanatory gap)。

为了更好地处理“难问题”,并进一步弥合“鸿沟”,许多相关的方案和概念被国内哲学界广为讨论,其中包括属性二元论、涌现论、物理主义、非还原的物理主义、取消的物质主义、现象概念、量子方案等。

两个模型问题。

表征计算与具身动力(embodied dynamical)系统是当前人们关于心智的存在和活动方式的两个基本模型——前者是计算机模型,后者是生物有机体模型。

以这两个模型为基础形成了两个既对立又互惠的。

研究范式。

除了针对这两个模型所展开的相关辩护之外,由这两个模型的问题、观念和方法衍生出了一些新的交叉学科,并形成了两大系列,前者包括隐喻计算、神经计算、计算哲学、计算语言学,等等;后者包括神经伦理学、神经心理学、神经经济学、神经管理学、神经语言学、神经美学、神经哲学、神经宗教学、等等。

杨振宁、莫言、范曾“科学与文学的对话”实录发布时间:2013年05月20日09:33编者按5月15日,两位诺奖得主杨振宁与莫言在北京大学展开了一场“科学与文学的对话”,著名书画家范曾主持。

两个多小时中,三位大家对话精彩纷呈,处处闪烁着人生智慧与思想之光。

她们对科学与文学、天才与成功、真情与妙悟、“中国梦”以及诚与德、勤与拙等问题的思考与解答,给人以深刻的启迪。

应读者要求,本报特整理刊登,以飨读者。

范曾:今天非常高兴杨先生与莫言兄来到北大。

杨先生,好像授予您诺贝尔奖的瑞典国王,就是授予莫言诺贝尔奖的瑞典国王的祖父。

杨振宁:1957年,我在斯德哥尔摩得奖时,老国王年纪已经相当大,至少60岁。

她的大儿子就是她心爱的继承人,可惜因飞机失事丧生,盛传二儿子不会做继承人。

国王的大儿子有一个儿子,10岁左右,就参与了颁奖典礼与宴会,我瞧见过她,她就就是现在瑞典的国王,就是她为莫言授奖的。

范曾:可以说很有因缘。

杨振宁:我还可以补充个小故事。

当时的颁奖大厅里,有不止一千人参加,也有很多简短的演说,其中介绍李政道与我的就是著名汉学家高本汉。

她早年到中国来,对研究中国的古音韵学、青铜器等都有一定造诣。

她当时用中文演讲,可她的中文我一个字都听不懂,因为她就是从古文学来,发音也很奇怪。

虽然这样,但显然她对中国古文化非常仰慕,有亲近感。

科学就是猜想,文学就是幻想范曾:杨振宁先生曾经说过,科学家从来都不能发明,她只就是在不断发现。

我想问莫言兄,您就是在发明创造,还就是有另一种途径?莫言:我想文学创作与科学发现有很多共同的地方,也有一些不同。

文学家关注的就是人,科学家关注的就是物;文学家探讨的就是人类的情感,科学家关注的可能就是物质的原理。

所以同样一个事物在文学家与科学家的眼睛里可能就不一样。

记得鲁迅曾经说过,我们一般人瞧到的鲜花就就是美丽的花朵,但就是在植物学家眼里就变成了植物的生殖器官。

但在创造的过程当中它们也有很多共同的地方。

思想动态总结思想动态是社会中群众思想意识的表现,它反映了人们的价值观、世界观和人生观等方面的变化和发展。

在当今社会,思想动态非常丰富多样,包括民族思想动态、科学思想动态、宗教思想动态、文化思想动态等。

下面将从这些方面对思想动态进行总结。

首先,民族思想动态是指人们对自己民族的认同感和责任感的变化。

随着现代化进程的推进和全球化的深入,人们对于自己民族的归属感逐渐减弱,国际化的价值观也开始影响着人们的思想动态。

然而,随着民族意识的觉醒和民族主义的兴起,人们对于自己民族的认同感和责任感又逐渐增强,民族文化的保护和传承成为一个重要议题。

其次,科学思想动态是指人们对于科学知识和科学方法的看法和态度的变化。

随着科技的飞速发展,科学知识的更新换代速度加快,人们思想中的科学化程度也不断提高。

科学思维方式的普及和科学方法的推广使得人们更加注重实证主义、理性主义和经验主义等科学原则的运用。

然而,并非所有人都对科学产生充分的认同,一些人对于科学的权威性持质疑态度,甚至出现了一些伪科学的思潮。

再次,宗教思想动态是指人们对于宗教信仰的态度和看法的变化。

在当今社会,宗教信仰的多元化趋势明显,包括佛教、基督教、伊斯兰教、印度教等在全球范围内有着广泛的影响力。

一方面,宗教信仰给人们带来精神力量和安慰,有助于人们塑造积极向上的人生态度;另一方面,一些激进宗教思潮以及宗教狂热者的恐怖主义活动也给社会带来不稳定因素。

最后,文化思想动态是指人们对于传统文化和当代文化的态度和看法的变化。

在全球化的浪潮下,各种文化形式纷纷涌现,文化交流日益频繁。

人们对于本土文化的保护和自信心逐渐增强,同时也开始接受其他民族文化,并与其进行对话与融合。

然而,文化冲突和文化认同问题也不可忽视,一些人对于自己文化的极端主义态度导致了一些文化冲突和社会问题的出现。

总的来说,思想动态的多样性和多元化是当代社会的一个显著特征。

尽管不同思想动态之间存在着冲突和矛盾,但每一种思想动态都有其存在的合理性和历史背景。

20120715国学堂—梁冬对话林曦第二讲本期主题:书法的内心回归主讲人:林曦主持人:梁冬播出时间:旅游卫视2012-07-25 21:30-22:15资源下载:/eajian文字整理:晓杰半弯月yhlj 嘻嘻田若素修身齐家猪光宝器慧从卢溪梁冬:追求天人合一,提高生命质量,大家好,欢迎您收看由天士力冠名播出的国学堂。

我是梁冬梁某人。

在过去的一期节目里边,我们请到了一个很年轻的书法家老师——林糊糊老师。

林曦:梁老师好。

梁冬:跟我们一起来分享关于书法种种种种。

画外音:林曦,中央美院硕士,职业画家,曾于法国、印度、香港、新加坡等地举办画展,出版有个人书画集,小说、音乐专集等。

梁冬:用了一集的节目时间,还没来得及讲到底什么是书法,我们赶紧入正题。

什么是书法嘞?林曦:我觉得书法有好多好多层定义,就是我们通常会……大家会直接想到的是如何把字、把汉字写漂亮的一个方法。

但是,我们现在可能讨论到的书法其实是如何使用书法这样一个法门,能够深入到内心回归的一个方法。

梁冬:能举一个例子吗?林曦:就是说,我曾经,我做过一个书法课的一个教材,然后在这个教材的翻开第一页上有一段话,大意呢就是说,我们学习书法不是为了成为一个字比别人写得好的人,而是通过一遍遍的跟古人这个……因为法帖是最直接跟古人的交流,揣摩和熏习,然后使我们成为一个有教养、有风骨,然后懂得规矩的一个人,然后,最重要的是呢,你从书法的这个美里面体会到这个当下非常难得体会到的抽象之美,至于字写的够不够漂亮,够不够好看,那是一个非常次要的而且功能性的要求。

梁冬:我以前在节目里面曾经跟大家分享过我自己的一个感受呵。

当你在抄经的时候,抄着抄着你就发现,哎,有些字写的还好看,有些字呢就写得很乱,明明都是一个人在写,为什么会有这样的差别呢?显然是前者你的心是静的,是喜乐的;而后者呢,你的心是乱的,你是心有旁鹜的。

所以呢,写字的过程其实也是一个自我观察的过程。

林曦:对,而且是一个作用和反作用的过程。

龙树的中观学说-概述说明以及解释1.引言1.1 概述龙树的中观学说是佛教中一种重要的哲学思想体系。

它由龙树(Nagarjuna)在公元2世纪创立,成为了佛教中观派(Madhyamaka)的核心教义之一。

中观学说强调通过理性思维和逻辑推理来研究事物的真实本质和存在方式。

龙树的中观学说在佛教哲学史上具有重要地位。

中观学说的核心观点是“般若空性”(Sunyata),即世间万事万物皆缺乏实性和永恒性。

它主张所有事物都是无常的、相对的、以因缘为起因的,不存在永恒不变的实体。

这一观点颠覆了传统佛教中的实体论,提出了一种观照事物真实性质的新方式。

龙树的中观学说对佛教思想的发展产生了深远的影响。

它批判了形而上学的观点,否定了任何固定的本质和存在方式。

中观学说提出了依照因果关系和相对性来理解世界的方式,强调了人们应当超越二元对立和狭隘观念,以开放的心态去接纳和理解万有。

另外,龙树的中观学说也对后世哲学思想产生了巨大影响。

它为佛教哲学奠定了基础,同时也影响了其他哲学思想体系,如印度哲学和西方哲学。

中观学说的般若空性概念为后来无我学说和现代哲学中的唯识论提供了重要的理论支持。

综上所述,龙树的中观学说是佛教中一种重要的哲学思想体系,它强调通过理性思维和逻辑推理来研究事物的真实本质和存在方式。

中观学说的般若空性观念对佛教思想的发展产生了深远影响,并对后世哲学思想产生了巨大影响。

它为人们提供了一种超越二元对立和狭隘观念的方式,以开放的心态去接纳和理解世界的万有。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下几个方面:1.2 文章结构本文将按照以下结构进行论述:首先,我们将对龙树的中观学说进行概述。

在这一部分,我们将介绍龙树的背景和其在佛教思想中的重要贡献。

我们将探讨他对佛教中观思想的独特解释,并介绍中观学说在佛教思想中的地位。

接着,我们将详细介绍龙树的中观学说。

我们将解析他的中观观点和理论,并探讨他对中观视角的重要贡献。

我们将介绍他的著作和文章,通过具体案例和实例解释他的观点,并分析其哲学思想的深层意义。

杨振宁、莫言、范曾“科学与文学的对话”实录范曾:今天非常高兴杨先生和莫言兄来到北大。

杨先生,好像授予您诺贝尔奖的瑞典国王,是授予莫言诺贝尔奖的瑞典国王的祖父。

杨振宁:1957年,我在斯德哥尔摩得奖时,老国王年纪已经相当大,至少60岁。

他的大儿子是他心爱的继承人,可惜因飞机失事丧生,盛传二儿子不会做继承人。

国王的大儿子有一个儿子,10岁左右,就参与了颁奖典礼和宴会,我看见过他,他就是现在瑞典的国王,是他为莫言授奖的。

范曾:可以说很有因缘。

杨振宁:我还可以补充个小故事。

当时的颁奖大厅里,有不止一千人参加,也有很多简短的演说,其中介绍李政道和我的是著名汉学家高本汉。

他早年到中国来,对研究中国的古音韵学、青铜器等都有一定造诣。

他当时用中文演讲,可他的中文我一个字都听不懂,因为他是从古文学来,发音也很奇怪。

虽然这样,但显然他对中国古文化非常仰慕,有亲近感。

科学是猜想,文学是幻想范曾:杨振宁先生曾经说过,科学家从来都不能发明,他只是在不断发现。

我想问莫言兄,您是在发明创造,还是有另一种途径?莫言:我想文学创作和科学发现有很多共同的地方,也有一些不同。

文学家关注的是人,科学家关注的是物;文学家探讨的是人类的情感,科学家关注的可能是物质的原理。

所以同样一个事物在文学家和科学家的眼睛里可能就不一样。

记得鲁迅曾经说过,我们一般人看到的鲜花就是美丽的花朵,但是在植物学家眼里就变成了植物的生殖器官。

但在创造的过程当中它们也有很多共同的地方。

严格地说作家的创作也不是无中生有,作家在作品里塑造的所有人物也都是现实当中的人物经过想象、加工后的综合,但他确实又不能跟生活中的任何一个人物直接对上号,他是属于作家的一种文学创造。

所以我觉得这是文学比物理学、化学稍微自由一点的地方。

范曾:我觉得自由得多,尤其莫言兄你的笔就像一支魔笔,神奇幻化,而且给人一种更加真实的感觉。

这是我的感受。

科学家和文学家的风格有什么区别范曾:谈到风格,文学家具有一定的风格不言而喻,科学家的风格怎么体现?科学家和文学家的风格有什么区别?杨振宁:我想是有区别的。

2015年04月下青春岁月121育也会逐步占有更重要的地位,进而能够向着最好的方向去启迪人们的心灵。

我想通过这篇论文的论述,让大家对音乐教育对心【参考文献】[1] 中国音乐教育[M]. 人民音乐出版社, 2013.灵的启迪有一个深入的了解,使这项教育事业继续长足发展,永[2] 普通学校音乐教育学[M]. 上海教育出版社, 1993.放光辉。

[3] 中等学校音乐课教案选评[M]. 人民音乐出版社, 2003.>>(上接第120页)千山是中国著名的风景区之一,有“东北明珠”之称,同时等10首曲目博得在场观众如潮掌声,在世界佛教音乐界引起了不是东北地区重要的宗教文化基地之一。

千山有美丽的自然景观,小的轰动。

而如今人才缺乏,这是制约当前和今后佛教音乐发展同时又有充满魅力的人文景观,这二者的和谐统一,使得古老的的关键问题所在。

一些年轻的僧徒多受社会观念影响,功利意识千山变得更加迷人,山上的寺庙与山脉融为了一体,从中渗透了较强,大多数佛教徒即使是一知半解,也是把它当作自我修行的中国的古典文化的韵味,同时与宗教文化相得益彰,合二为一。

“工具”,而不是作为传播佛法的“法门”。

因此,无论在取材这上千年的文化传承由佛教在东汉时期传入辽东开始。

此后千山范围、演唱场合、欣赏对象以及创作意图等方面,都受到了很大开始陆续的有了佛教徒的踪迹,佛教音乐随之开始出现。

而且当限制,长此下去势必会加快佛教音乐的衰微。

时汉族与其它民族共同生活在这片土地上,文化,习俗,思想等据了解,目前千山寺庙音乐的传承人主要有洪振仁、房增相互融合,并形成了共有的物质与精神生活,从而使得佛教音乐胜、韩漫、房艳等。

洪振仁是千山寺庙音乐国家级传承人,曾受开始发展。

到精通千山寺庙音乐的房守业等人的口传笔授。

如今,能够参与在1980年龙泉寺举办了第一届佛教开光仪轨法事,千山佛教演奏千山寺庙音乐的出家人和居士有百余人。

梵呗音乐也随着千山佛寺的正兴而逐步壮大。

2012年2月 第l5卷第1期 西安文理学院学报(社会科学版)

Journal of Xi gn University of Aas and Science(Social Sciences Edition) Jan.2012

Vo1.15 NO.1

【文学艺术研究】

刘勰通变思想与混沌学的对话 陈晓清 (安顺学院中文系,贵州安顺561000)

摘要:尝试将刘勰通变思想与混沌学作一对话,以求更深入地揭示刘勰通变思想的内涵。重新解读刘勰的 《通变》篇,从世界观、认识论、思维方式的角度来把握“通变”论的主旨。刘勰以通变思想审视文学现象,洞悉文学 发展无序中的秩序,揭示其“变而不变”的规律。刘勰通变论在思维方式层面上与混沌学有相契合之处,将给当代 学术以深远的启迪。 关键词:刘勰;通变思想;混沌学;秩序;迭代 中图分类号:K206.2 文献标识码:A 文章编号:1008—777X(2012)0l一0o31—04

“通变”论是贯穿刘勰《文心雕龙》全书的一个 重要的文学思想。范文澜在《文心雕龙讲疏・序》 中指出:“读《文心》,当知崇自然、贵通变二要义,虽 谓全书精神也可。”刘勰论通变,亦时时谈到变与不 变。他论文学之变,体现出他的文学发展观,有着与 近代进化论相契合的地方,但是又看到不变之处,这 是他超越近代进化论思想之处。而这样的超越得益 于他的思维,其融汇中国汉字构造思维、“易传”通 变思维以及佛教思维的思维方式。公孙龙《通变》 一文中也有一个非常重要的观点,那就是“变而不 变”。…刘勰吸纳了这些思想而形成他的通变思想。 在刘氏通变思想的观照之下,文学为“是”与“不 是”,如同色即是空,空即是色;有即是无,无即是 有。刘勰论通变,是“徜徉于两端之间”[ ](啪 ’的思 辨,在于变与不变之间,变即是不变,不变亦变。 “不少惯于援引西式逻辑的学者喜欢将通变思想等 同于批判与继承的关系,这无疑是有一些道理 的。”…但难免有二元论的简单化的嫌疑,不足以阐 释刘勰通变思想的深邃。而刘勰的通变思想与当代 西方混沌学中的无序中的秩序这样的理论更有相契 合之处。“混沌理论,最初用于理解产生暴风雨、洪 水和飓风的运动,如今正被运用于从医学、战争到组 织如何形成、变化的社会动力学和理论。混沌正从 一个科学理论演变成文化隐喻。” 浑沌物理学家 约瑟夫・福特(Joseph ford)称之为“整个科学哲学 与人类看待其世界的方式方面的一次重大转换”。 本文尝试将刘勰通变思想与混沌学作一对话,以求 更深入地揭示刘氏通变思想的内涵。 对话体非本人独创,枚乘《七发》,以楚太子与 客的对话行文,至宋代苏轼《前赤壁赋》中,亦有苏 子与客的对话。柏拉图的著作多为对话体裁,《论 语》一书详尽地记录了孔子与弟子的对话,伽达默 尔的著作以对话形式刊印。栾栋师在《感性学发 微》中写道:“对话是追求本真的坦途”。本文尝试以 对话体行文,寻求一种更灵活、更通达的表达方式。

复活问题与解答摘要:I.引言A.问题背景B.解答的意义II.复活问题的来源A.西方宗教传统中的复活观念B.东方宗教传统中的复活观念III.科学对复活问题的解答A.生物学角度的解释B.宗教与科学的对话IV.社会文化对复活问题的影响A.复活节庆祝活动B.文学作品中的复活主题V.复活问题在当代社会的思考A.科技发展对复活问题的影响B.人类对生命意义的追求VI.结论A.复活问题在不同文化背景下的多样性B.复活问题对人类文明的影响正文:【引言】复活问题一直以来都是人类文明中的重要议题,它涉及到生命的起源、意义以及人类对生死的探讨。

本文将从多个角度分析复活问题的来源、科学对其的解答以及其在社会文化中的影响,以期对这一问题有更深入的理解。

【复活问题的来源】【小标题】西方宗教传统中的复活观念在西方宗教传统中,复活观念主要源于基督教。

基督教认为,耶稣基督在死后第三天复活,这一事件成为信仰的核心。

复活节便是为了纪念这一事件而设立的节日。

【小标题】东方宗教传统中的复活观念相较于西方宗教,东方宗教传统中的复活观念则较为复杂。

在佛教中,信徒在经过轮回后,有可能在来世得到解脱,实现生命的永恒。

而道教则主张修炼成仙,长生不老。

【科学对复活问题的解答】【小标题】生物学角度的解释从生物学的角度来看,生命的起源和演化可以通过化石、基因等多方面的证据得以证实。

然而,关于生命是否可以复活的科学观点仍然存在争议,目前尚无确凿证据证明生命能够复活。

【小标题】宗教与科学的对话宗教与科学的对话在复活问题上表现得尤为明显。

许多宗教信仰都涉及到生命的复活,而科学则试图通过实证方法来解释这一现象。

尽管双方在某种程度上存在冲突,但在探讨生命意义的过程中,它们也相互影响、共同发展。

【社会文化对复活问题的影响】【小标题】复活节庆祝活动复活节是西方社会最重要的节日之一,它象征着希望、重生和生命的延续。

人们通过庆祝复活节,传递对生命的尊重和对未来的期许。

【小标题】文学作品中的复活主题文学作品中的复活主题多种多样,如《西游记》中的孙悟空,《哈利·波特》中的哈利·波特等。

佛教与科学的当代对话——以佛教空性论与量子理论为线索2008-06-05 13:53:15 作者:王萌教授来源:北京自然辩证法通讯,2004年第2期浏览次数:7939 文字大小:【大】【中】【小】宗教与科学是人类社会中两种重要的文化现象,它们的对话是处于分裂状态的人类文化寻求自我融合的一个必要途径。

佛教文化作为传统的宗教文化形态之一,在与科学的对话中扮演着重要的角色。

随着当代科学的进展,佛教与科学的对话出现了前所未有的活跃局面。

认识和揭示这一重要的文化现象背后的意义,对于深化科学的哲学反思和促进现代文化的融合都是极为必要的。

一、佛教的空性论与现代物理学的量子革命佛教以义理的宏富玄奥而著称,佛教的空性理论就充分地体现了这一点。

这一古老的理论超越巨大的时空跨度与当代科学的量子理论联系在一起,从一个侧面反映了人类思维的深刻统一性。

1.佛教的空性概念及其宗教含义空性(sunyata),音译作舜若多,指空之自性、空之真理。

佛教认为,空性就是依空而显之实性,它是一切法(dharma,指一切事物和现象)的真实本性。

在此意义上,“空性”与“空”(sunya)的概念具有等同的含义。

空性的思想,表达了佛教的基本立场,也是佛教根本区别于其他宗教之处。

佛教讲空,有人空与法空二义。

人空表示没有一个恒常主宰的“自我”(atman)本体存在,即自我的实体为空;法空则认为诸法皆幻,并无实体存在。

佛教讲空的根本依据,在于佛教的缘起观点。

缘起法则认为诸法由因缘和合而生,无固有自性,无自性故空。

在佛教历史上,讲空最彻底的是龙树开创的大乘中观派。

该派认为,“空性”者,即是诸法实相,即是法性,是真如。

具“空性”见者,即了达佛法正见;具“空性”观者,即证悟世界的实相。

这种认识,在龙树的《中论颂》中表示为:“众因缘生法,我说即是无(空),亦为是假名,亦是中道义。

”对于佛教的“空性”概念,我们可以从两个方面来理解。

第一,它包含着深刻的哲学意蕴,是对一种世界观的高度概括和理论抽象。

第二,它反映了佛教的宗教特征。

佛教谈空,有其特定的宗教目的,那就是使人破除对一切事物的实在性认识,领悟现象之后的“实相”,从而超出生死,趋于“涅槃”。

对于这一点,现代佛教的理论巨孽印顺有清楚的表达:“从觉证来说,空是一切法的真实性,是般若——菩提所觉证的。

……空、无生、寂灭等,是大乘的甚深义。

为什么被看为最甚深义?这是世俗知识——常识的、科学的、哲学的知识所不能通达,而唯是无漏无分别的智慧所体悟的。

这是超越世间一般的,所以称为甚深。

”([1],p.177)印顺法师是以佛教的“二谛”说来区分“空”的“甚深义”与“世俗”知识的,由此我们可以认识到佛教空性说所具有的“宗教真理”的性质。

因此,从根本上说,佛教的空性概念是基于佛教的宗教实践的理论概括,它同现代科学对于经验世界的解释有着不同的本性。

2.量子革命及其哲学意义量子力学理论是继爱因斯坦的相对论之后现代物理学领域的又一次革命性的突破,但它的影响却远远地超出了物理学的范围,在哲学乃至宗教领域都引起了热烈的反响。

著名科学史家丹皮尔(W.Dampier)在描述这一物理学革命时说:“旧的唯物论死亡了;而甚至一度取代物质微粒的电子,也已变成了失落肉体的灵魂——只不过是波动形式而已,甚至不是我们所熟知的空间中之波,也不是麦克斯韦的以太中之波,而是用我们意识所不能领悟的措词来描述的四维时空中之波,或概率图式中之波。

”([2],p.402)物理学家保罗?戴维斯(P.Davis)则认为:“量子论中包含了一些令人惊讶的思想,使人得以洞见精神的本质以及外在世界的实在;要想寻求了解上帝和存在,就必须充分考虑量子革命。

”([3],p.108)诸如此类的评说都反映出量子理论的出现对于人们精神世界的冲击:量子理论向我们揭示了一个非常奇异的世界,但是由于这个世界同我们的日常生活世界距离太大,对于它的理解也变得异常困难。

例如波函数,它是微观世界中量子状态的一种数学表达方式,但是在哲学领域中,对于它的理解则存在着很大的分歧。

波函数的具体的物理意义是什么?它是否是对真实存在的描述?对于这些问题的深入思考,刺激着人类新的“世界图景”的酝酿和产生。

现代科学哲学对于量子力学的哲学意蕴进行了多方面的探讨。

它认为,量子理论的波粒二象性表明,人们对事物性质的认识是依赖于具体语境的,在科学的认识主体和客体之间存在着主客体相互转化、相互包容的关系;量子关联的非定域性表明事件的联系性不但突破了牛顿的经典力学体系,也突破了爱因斯坦的相对论体系,它显示了实在的不可分离性,说明我们周围的宇宙是一个“参与者的宇宙”,即一切认识都是相对于实验者、认识者而言的。

这一切,都使得量子力学表现出显著的后现代特征。

([4],pp.181-183)发生在自然科学领域的量子革命,其对于人类思想的影响时至今日仍然不能说已经尘埃落定。

实际上以量子理论为代表的物理学革命的出现不是消解而是深化了宗教与科学的对话,它同佛教空性论之间的对话也已经成为这一对话的一个重要方面。

二、量子理论的佛教空性论诠释1.佛教话语在与量子理论的对话中凸显量子力学在宗教领域中引起的反应是与各宗教的教义体系相联系的。

在基督教世界中,量子力学的互补原理被用来说明基督教的“基督论”;([5],p.202)而在佛教界中,以佛教的空性理论与量子力学理论互相诠解是最为普遍的一种做法。

在20世纪70年代,我国台湾物理学家王守益就以量子力学诠释佛教空性论产生了较大影响。

王守益,美国密西根大学物理学博士,曾任台湾清华大学物理系主任、物理研究所所长等职。

他的主要观点集中在《物理与佛学》一书中。

王守益认为,虽然佛法的究竟之处是不可言说的,但科学的成就提供了一个帮助人们接近、契入、领悟佛教的真理的新途径。

量子理论揭示了微观粒子在描述上的不确定性,因为表达这一特性的波函数(Wave Function)Ψ是看不到及测不到的,我们可以说该法或该系统的本体是“空”的。

王守益认为,波函数的这种性质说明,佛教所谓“色不异空”、“当体即空”的说法存在着微观世界里的量子论基础。

同样地,根据量子力学的“测不准原理”,我们所观测到的现象正是佛教所说的“假有”,而绝对真实的物性(佛法所谓“实相”),不论实验技术发展到什么程度,都是不可测到的。

王守益认为,用量子力学等高深的物理理论谈论佛法,并非故弄玄虚,“而是目前科学上所知的最为恰当的处理”,把粒子物理上的波函数Ψ看成是佛法上的“自性”,至少是一种可以接受的认知模式(Model)。

([6],pp.8-36)通过对佛教空性论与量子理论进行比较,王守益认为存在着从现代科学通向佛教义理的通道。

以类似的思路融通佛学与现代物理学的还有台湾中山科学研究院教师杨中杰等人。

在《从佛学角度观西方三大物理学之理论层次》中,杨中杰依照佛教的中观学说和唯识理论,判定牛顿物理学、相对论物理学与量子力学依次趋于接近佛教的“中观正见”与“如实观照”。

但是物理学只是针对现象世界而立,即使量子论最多也只触及了“心灵之活动”,完全不同于“心灵寂灭状态”时佛性实证的现象,因此无法达到佛教“一切种智”之般若。

([7],pp.41-42)针对以量子理论诠解佛教义理的做法,黄明德博士发表了《论空性不能译成Wave Function(波函数)之理》[8]一文,对于佛教的“空性”概念和量子力学的波函数概念进行了详尽的比较。

黄明德认为,二者在内涵上有吻合、接近之处,但也存在截然的不可通约之处。

从根本上说,“空性”为佛陀及佛教信仰者的宗教实践之所体认,它是对世界终极实相的概括,因此任何言辞的描述、任何具体的结论都不能说是空性本身;而波函数仍然是物理学家根据观测研究的结果,仍属现象的描述,而非究竟之本体。

基于这样的认识,黄明德认为在二者之间存在着根本的差异,不能相互代替。

在《论科学的精神与佛学的精神》中,作者李长俊对科学与佛学的性质进行了总体的比较。

他指出,所谓的科学,应当包括科学的观点、科学的方法、科学的对象及科学的结论。

像海森堡(W.Heisenberg)的“不确定原理”或电子、质子、量子等观念之所以被认为是科学的,因为它们是人类“势必共同的经验”。

而佛学中宣讲的教法,则是非“常人之共同经验”所可企及的,它得自佛陀的无上正等正觉的自内证。

从这方面讲,佛学乃是“非科学的”。

但佛教的根本价值正在于它的“本质的超越”——即空空(即无第一因,对空的执著也要破除)。

这使它超越了一切世俗的哲学思辨,所以可称“空为佛法之宗极”。

([9],pp.121-136)在李长俊看来,科学与佛学各有其不同的原则与方法,因此也各有其适用的领域与价值,这是判定它们的基本尺度。

参照科学理论以表述佛教的合理性,是深受佛教文化浸润的信教科学家表达其信仰的一种方式。

他们通过这一特殊的形式融通“出世与入世”、“真谛与俗谛”的关系,以实现信仰与理性之间的平衡,反映出佛教文化圈内科学家特有的文化心理。

他们对佛教与科学关系的融通,从特定的视域拓展了对二者关系的探究。

2.对话在跨文化研究领域中的延伸佛教与科学对话的一个重要趋势,是从跨文化、跨学科研究的角度探讨二者协作与整合的可能性。

这种对话已经不再局限于以科学诠解佛教这一范畴,而是把佛教作为一种特殊的文化资源,与现代科学展开的对等的交流。

这一对话形式虽然还处于发展探索之中,但它为现代科学提供了新的思想资源,对于佛教文化本身也是一个重新认识与解读的历史契机。

目前我国参与这方面对话的有中国科学院研究生院的牛实为教授等人。

牛实为教授对现代科学的前沿理论如量子理论、混沌力学、耗散结构理论以及当代心理学等都有广泛了解,并对佛教的禅修有较深入的实践,他在以佛教义理与科学理论的对话中提出了一些新颖而独到的见解。

他指出,根据现代理论物理学的解释,宇宙、时空皆产生于充满零点能的“真空”或“无”;因为真空是一切有为法、无为法的背景,它具有自充足、自参照、自波动的属性,真空非空,这正如佛教中所说的宇宙“实相”。

他还借助量子理论说明佛教的修炼过程,认为当人体内的混态转为纯态时,具有寂照功能的固有真空态就以心脑之光的形式呈现出来,这便是参禅者所达到的顿悟状态。

同样地,西方科学家所发现的在人的深定过程中神经细胞处于最小自振态,意识场出现跃迁的现象,可以用来说明佛教的光明定。

在《人类自性问题》一书中,他引述科学上的引力场理论对于佛教“业力”问题给予了新的诠解,他认为业力的产生,“主要是由于外界物质与意识场的作用,逐渐形成业力场。

又由于业力场的次级效应,辗转相因,导致业力根深蒂固”。

([10],p.44)牛实为认为,科学与佛学之间存在着某些内在的联系,二者在思维方式和认知模式上可以互取所长,互相弥补;佛教的诸多理论问题也有待通过科学的途径给予解答,而佛教对于一些问题的探讨也可以激励现代科学的进展。