2018届二轮复习 古代中国华夏文明的发展(秦汉时期) 2018.1

- 格式:ppt

- 大小:2.08 MB

- 文档页数:34

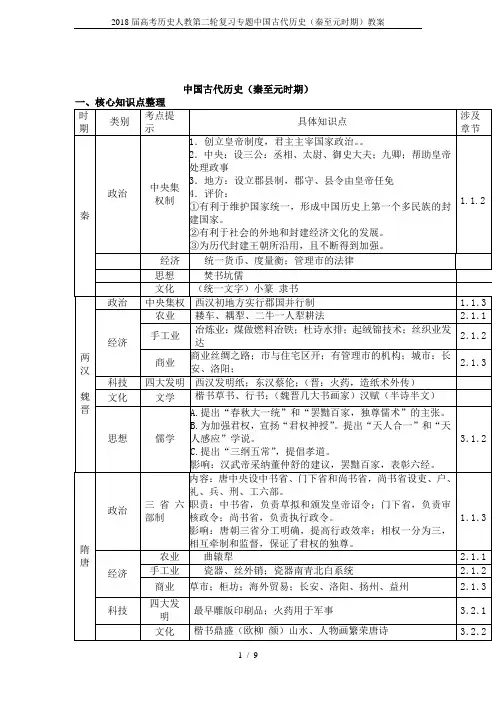

专题二秦汉至元中华文明的演进一、考试大纲政治:秦至元政治制度的演变经济:古代中国的农业、商业、手工业思想:儒学的发展二、知识构建三、阶段特征1、秦汉文明(前221-220 年)【总的阶段特征】:封建大一统局面的形成时期。

政治经济文化的全面发展出现了中国古代文化的第一个高峰,奠定了中华文明的世界领先地位,经济:封建经济初步发展。

小农经济占据主导地位并不断发展,精耕细作技术日益成熟;在经济思想上确立了“重农抑商” ,以农业为本,工商为末的观念。

手工业技术处于世界领先地位并开通对外贸易的丝绸之路。

政治:专制主义中央集权制创立和巩固,中央和地方各级政府机构和官僚制度逐渐完善,使国家政治体系进入大一统时代且影响深远;统一的多民族国家形成,奠定了中国的政治版图。

出现了中国封建社会初期的治世局面。

思想:维护封建统治的政治思想由崇尚法家演变到推崇儒家学说,实现了政治思想上的“大一统”,儒家思想逐渐成为中国封建社会的正统思想。

造纸术、地动仪等领先世界的科技成就对后世影响深远,也对世界文明做出了贡献。

2、魏晋南北朝时期(220-589 年和581-907 年)【总阶段特征】魏晋南北朝时期,封建国家分裂;隋唐时期,政治经济文化等各个领域呈现出繁荣的局面政治:魏晋南北朝时期基本特征是封建国家的大分裂和民族大融合,政治上虽有短暂统一但以政权并立对峙为主,北方混战;少数民族内迁以及民族领袖的改革促进了民族大融合;隋唐时期,国家统一,疆域辽阔,社会安定,政治清明,三省六部制和科举制标志着中国古代典章制度的成熟,中央集权制机构完善,是封建国家繁荣和统一多民族国家重要发展时期。

经济:经济上由魏晋南北朝时北方战乱生产遭到破坏,商品经济水平低,到隋唐时期南北方经济政策的调整,生产工具的改进,对内对外交通的发达,促进了农业发展和手工业商业的繁荣,南北经济趋于平衡。

思想:魏晋南北朝时期,思想文化成果带有分裂割据烙印和体现民族融合的特点,三教鼎立,艺术大放光彩,是古代中华文明的曲折发展时期。

2018届二轮:第一部分第2讲古代中华文明的发展、成熟与繁荣——魏晋南北朝、隋唐、宋元(专题卷)时间:40分钟分值:85分一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.(2018·湖南省长沙市长郡中学精编优训) 有学者认为,中国的经济形态,从先秦到汉初是贵族经济,演进到东汉至魏晋南北朝,成为世族经济,进入隋唐后,日渐呈现出“士商合流”的趋势,到宋代,终于定型为士绅经济。

据此判断下列说法正确的是() A.门阀政治依赖于世族经济B.士绅经济强化了农民人身依附关系C.贵族经济的基础是井田制D.士商合流表明隋唐放弃了重农抑商解析:A[东汉至魏晋南北朝,门阀世族掌握政治权力,世族经济是门阀世族政治的经济基础,故A正确;材料没有涉及“农民人身依附关系”“隋唐放弃了重农抑商”,排除B、D;材料中从先秦到汉初是贵族经济,井田制战国时期已经瓦解,时间不符合,因此C错误。

]2.(2018·河北省武邑中学高三周考)北朝时均田法令规定奴婢和耕牛均可授田。

到了隋代奴婢授田受到限制,耕牛授田逐步取消,唐代则奴婢及耕牛均不得授田,妇女也不得授田。

这从侧面反映了隋唐时期()A. 奴婢现象已经不复存在B.男耕女织生产模式初步形成C.儒学复兴影响均田法令D.人口增加政府田亩不足分配解析:D[本题主要考查的是对材料的理解分析能力。

材料“隋代奴婢授田受到限制”表明女婢现象依然存在,故 A 项错误;男耕女织的生产模式产生于春秋战国时期,故B 项错误;儒学复兴是宋代,故 C 项错误;北朝时战乱,有些无主荒地无人耕种,所以女婢和耕牛均可授田,而到了隋唐,国家统一,人口增长迅速,人地矛盾严重,故D 项正确。

] 3.(2017·江苏单科,3)唐初,三省长官都是宰相,后来发生了两种变化:一是皇帝选拔中级官吏出任宰相;二是执掌行政职能的尚书省地位下降,与决策职能相关联的中书省、门下省地位上升。

这表明()A.三省六部制基本上已被废除B.政府的行政效率极大提高C.君权与相权的关系有所调整D.中书省、门下省决策权扩大解析:C[中级官员地位上升,拥有实权的尚书省地位下降,说明君权和相权的关系有所调整,故C项正确。

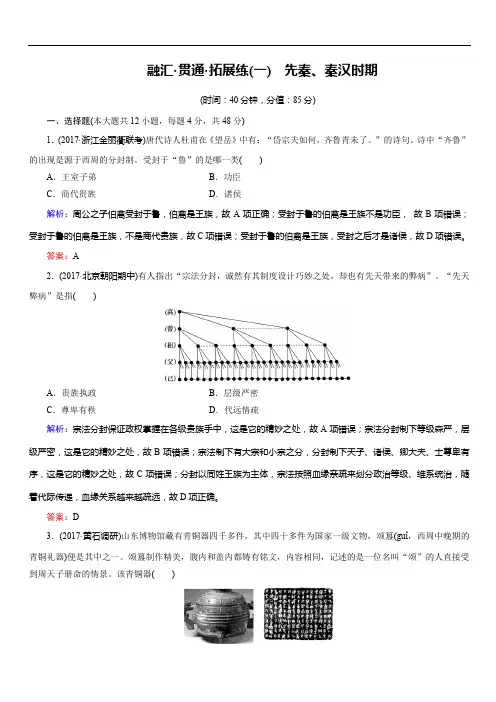

融汇·贯通·拓展练(一)先秦、秦汉时期(时间:40分钟,分值:85分)一、选择题(本大题共12小题,每题4分,共48分)1.(2017·浙江金丽衢联考)唐代诗人杜甫在《望岳》中有:“岱宗夫如何,齐鲁青未了。

”的诗句。

诗中“齐鲁”的出现是源于西周的分封制。

受封于“鲁”的是哪一类()A.王室子弟B.功臣C.商代贵族D.诸侯解析:周公之子伯禽受封于鲁,伯禽是王族,故A项正确;受封于鲁的伯禽是王族不是功臣,故B项错误;受封于鲁的伯禽是王族,不是商代贵族,故C项错误;受封于鲁的伯禽是王族,受封之后才是诸侯,故D项错误。

答案:A2.(2017·北京朝阳期中)有人指出“宗法分封,诚然有其制度设计巧妙之处,却也有先天带来的弊病”。

“先天弊病”是指()A.贵族执政B.层级严密C.尊卑有秩D.代远情疏解析:宗法分封保证政权掌握在各级贵族手中,这是它的精妙之处,故A项错误;宗法分封制下等级森严,层级严密,这是它的精妙之处,故B项错误;宗法制下有大宗和小宗之分,分封制下天子、诸侯、卿大夫、士尊卑有序,这是它的精妙之处,故C项错误;分封以同姓王族为主体,宗法按照血缘亲疏来划分政治等级、维系统治,随着代际传递,血缘关系越来越疏远,故D项正确。

答案:D3.(2017·黄石调研)山东博物馆藏有青铜器四千多件,其中四十多件为国家一级文物,颂簋(guǐ,西周中晚期的青铜礼器)便是其中之一。

颂簋制作精美,腹内和盖内都铸有铭文,内容相同,记述的是一位名叫“颂”的人直接受到周天子册命的情景。

该青铜器()A.是西周中晚期青铜铸造术的顶峰B.表明西周政治制度最终走向成熟C.是研究西周历史较为可靠的资料D.表明西周中期文字开始走向成熟解析:材料没有与其他西周中晚期青铜器相比较,不能说明青铜铸造术达到顶峰,故A项错误;西周政治制度走向成熟的标志是分封制、宗法制、礼乐制度的形成,故B项错误;颂簋作为有系统铭文的西周中晚期的出土文物,是研究历史比较可靠的第一手史料,故C项正确;我国文字成熟的标志是商代的甲骨文,颂簋的铭文是大篆,故D 项错误。

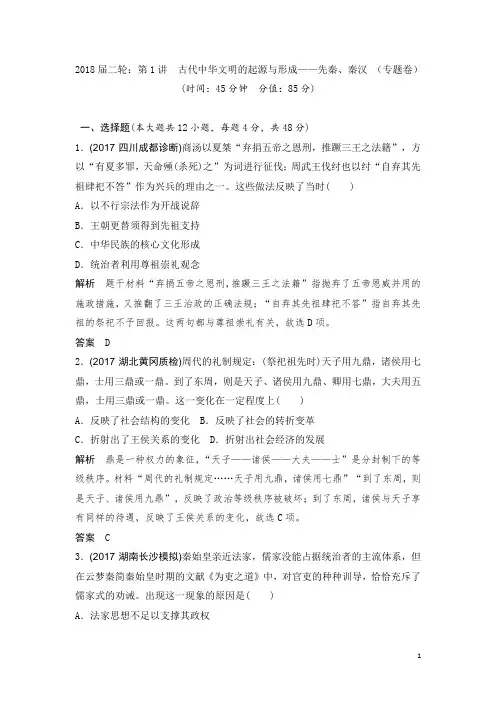

2018届二轮:第1讲古代中华文明的起源与形成——先秦、秦汉(专题卷)(时间:45分钟分值:85分)一、选择题(本大题共12小题,每题4分,共48分)1.(2017·四川成都诊断)商汤以夏桀“弃捐五帝之恩刑,推蹶三王之法籍”,方以“有夏多罪,天命殛(杀死)之”为词进行征伐;周武王伐纣也以纣“自弃其先祖肆祀不答”作为兴兵的理由之一。

这些做法反映了当时( )A.以不行宗法作为开战说辞B.王朝更替须得到先祖支持C.中华民族的核心文化形成D.统治者利用尊祖崇礼观念解析题干材料“弃捐五帝之恩刑,推蹶三王之法籍”指抛弃了五帝恩威并用的施政措施,又推翻了三王治政的正确法规;“自弃其先祖肆祀不答”指自弃其先祖的祭祀不予回报。

这两句都与尊祖崇礼有关,故选D项。

答案 D2.(2017·湖北黄冈质检)周代的礼制规定:(祭祀祖先时)天子用九鼎,诸侯用七鼎,士用三鼎或一鼎。

到了东周,则是天子、诸侯用九鼎、卿用七鼎,大夫用五鼎,士用三鼎或一鼎。

这一变化在一定程度上( )A.反映了社会结构的变化 B.反映了社会的转折变革C.折射出了王侯关系的变化 D.折射出社会经济的发展解析鼎是一种权力的象征,“天子——诸侯——大夫——士”是分封制下的等级秩序。

材料“周代的礼制规定……天子用九鼎,诸侯用七鼎”“到了东周,则是天子、诸侯用九鼎”,反映了政治等级秩序被破坏;到了东周,诸侯与天子享有同样的待遇,反映了王侯关系的变化,故选C项。

答案 C3.(2017·湖南长沙模拟)秦始皇亲近法家,儒家没能占据统治者的主流体系,但在云梦秦简秦始皇时期的文献《为吏之道》中,对官吏的种种训导,恰恰充斥了儒家式的劝诫。

出现这一现象的原因是( )A.法家思想不足以支撑其政权B.儒家思想获得了进一步发展C.下级官吏抵制中央坑儒政策D.郡县制度未能得到儒家支持解析据材料“云梦秦简秦始皇时期的文献《为吏之道》中,对官吏的种种训导,恰恰充斥了儒家式的劝诫”,可见秦始皇并非只用法家来维护统治,同时也用其它的方法来维持,说明法家思想也有局限性,故选A项。

中国古代历史(秦至元时期)1.在历史的长河中,总有一些史实历经时间的考验,具有恒久的意义,并成为指引历史发展方向的标志。

以下最能够体现上述含义的是A.秦统一六国 B.西周的分封制 C.贞观之制 D.北魏的均田制答案:A2.秦始皇在咸阳宫举行的一次庆功宴上对群臣说:“天下共苦,战斗不休,以有侯王。

赖宗庙,天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不难哉!”始皇为解决上述问题,“求其宁息”的措施是A.焚书坑儒 B.推行郡县制 C.攻打匈奴 D.修筑长城答案:B3.公元前214年,秦始皇统一岭南后,设置了南海郡、桂林郡和象郡。

任嚣任南海郡尉统辖番禺、四会、龙川、博岁4县,郡所设在番禺(今广泛)。

根据秦制度的规定,与任嚣有关叙述错误的是A.职位由中央任命,不可以世袭B.事实上是南海郡的最高行政长官C.无权任免辖区内的县令D.和诸侯一样拥有封地答案:D4.平灭六国后,秦始皇“一法度、衡石、丈尺。

车同轨,书同文字”。

其中“书同文字”是指把以下哪种字体作为全国统一的官方书体?答案:A5.汉景帝时,景帝的弟弟梁孝王入宫晋见,皇帝相当亲热,得知梁孝王有五位儿子,便赐给他们五人侯爵之位,并赏赐许多物品。

梁孝王死后,景帝将梁孝王所遗之国分为五份,每位侯爵一份,又把他们的爵位通通提升为王。

历史学者读到这段故事,最恰当的解释是A.皇帝友爱兄弟,也疼爱子侄B.用提升其子孙的爵位来削弱封国实力C.加强位于边境的梁国屏障功能,以抵御外患D.皇帝推行开发边疆政策,使边境国梁国迅速发展答案:B6.历史上黄河多次泛滥,给沿岸居民带来诸多巨大灾难,为治理黄河,唐朝政府从工程决策到实施的过程应该是A.尚书省→中书省→门下省→工部B.中书省→门下省→尚书省→工部C.中书省→门下省→尚书省→户部D.尚书省→门下省→中书省→工部答案:B7.《资治通鉴》载:“国家本置中书、门下以相检察,中书诏敕或有差失,则门下当行驳正。

”这说明隋唐时期的中央机构A.分工明确互为补充 B.相互牵制互为监督C.程序繁琐效率低下 D.部门增多相权削弱答案:A8.右图中,图一和图二标示的两个王朝实行的地方管理制度分别是A.分封制与行省制B.郡县制与封国制C.分封制与郡县制D.郡县制与行省制答案:A9.西藏史籍《萨迦世系史》载:“元帝辖十一行省,西藏之地面虽不足一行省,但因为它是思巴(土蕃的大喇嘛,元世祖让他主持宣政院)的住地和教法所在,故作为一省委付于思巴。

课时跟踪检测(一)中华文明的起源——先秦时期一、选择题(每小题3分,共45分)1.(2018届高三·泰州模拟)周天子分封王族、功臣及先贤,以家长的面目“作民父母,以为王天下”,对国家进行专制统治。

这反映了当时()A.国家结构以血缘关系为纽带B.人伦秩序巩固了中央集权统治C.政治与伦理相结合进行统治D.分封制实现了地方的有效管理解析:选C材料“以家长的面目‘作民父母,以为王天下’,对国家进行专制统治”体现政治与伦理相结合进行统治,故C项正确。

2.有学者认为,周代宗法制的逻辑,不是以血缘亲疏定君臣关系之远近,而是以君臣关系抹平血缘之亲疏。

在公共事务中,君不是某个人的兄弟或者叔侄,君只存在于公共性君臣关系中,从而确立了其同等地面向所有人的普遍的公共性。

材料说明周代宗法制() A.与分封制互为表里B.具有“公天下”的某些特征C.以嫡长子继承制为核心D.有利于形成稳定的统治秩序解析:选B材料没有涉及分封制,故A项错误;根据材料内容,可知宗法制在政治上表现为君臣关系,君主是全天下人的大宗,全天下人不论血缘关系的亲疏都必须服从君主,因而宗法制下的君臣关系削弱了血缘关系,具有“公天下”的某些特征,故B项正确;材料中没有涉及权力的继承问题,故C项错误;D选项是宗法制的影响,与材料无关,故D项错误。

3.周武王在《牧誓》中把商纣王不任用同宗长辈和兄弟作为三大罪行之一;而墨子提出“尚贤者,政之本也”,该思想被此后历代统治者所推崇。

据此可知()A.商代比周代更注重任人唯贤B.儒家伦理观念逐渐强化C.周代分封制只注重任人唯亲D.宗法血缘政治日趋淡化解析:选D根据材料“墨子提出‘尚贤者,政之本也’,该思想被此后历代统治者所推崇”可知血缘关系在政治上的地位日趋淡化,故D项正确。

4.中国衣冠服饰制度夏商时期已见端倪,到周代渐趋完善并成为“昭名分,辨等威”的工具;战国时期则出现了“七国异族,诸侯制法,各殊习俗”的现象。

这表明先秦时期() A.服饰多元成为主流B.等级政治走向消亡C.思想领域百家争鸣D.宗法礼制逐渐崩溃解析:选D战国时期服饰多元仅仅是种现象,服饰由“昭名分,辨等威”的工具到多元化,背后显示的是宗法分封等级制度的崩溃,故A项错误,D项正确;材料中衣冠服饰的变化并不是等级政治走向消亡的反映,故B项错误;材料内容与思想领域百家争鸣无关,故C项错误。

聚焦练习1 先秦、秦汉——中国古代文明的奠基和初步发展时间:45分钟满分:100分一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.(2017·河北唐山二模)中国许多家族都有叙家谱、族谱的习惯,著名的有“孔氏家谱”,在南方一些地区至今仍对“叙谱”情有独钟。

这种对祖先的崇拜本质上体现了中国()A.农耕文化的传承性B.宗法制度的优越性C.家国情怀的普遍性D.国民心理的劣根性答案:A解析:中国农耕文化集合儒家文化及各类宗教文化为一体,形成了自己独特的文化内容和特征,对祖先的崇拜体现了宗法血缘关系对后世的影响,故A项正确。

宗法制度在春秋时期已开始瓦解,B项错误;材料强调的是家族情怀,C项错误;对祖先的崇拜不是国民心理的劣根性,D项错误。

2.(2017·广东广州综测一)春秋时期,一些诸侯国不再把新得到的土地分给贵族作为封地,而是直接派行政官员去管理。

该现象说明当时()A.血缘宗族性组织体系逐渐解体B.土地制度变革C.周天子与诸侯国之间的关系缓和D.郡县制确立答案:A解析:由“贵族”到“行政官员”体现了贵族政治向官僚政治的转变,即血缘宗族性组织体系逐渐解体,故A项正确。

材料主要讲的是政治变革,而非土地制度变革,B项错误;材料与周天子无关,C项错误;郡县制的确立是在秦朝,D项错误。

3.(2017·广东深圳二调)“春秋”一词在古代文献中频繁出现,然含义不尽相同。

其中意指“编年体史书”的是()A.《孝经》:春秋祭祀,以时思之B.《战国策》:今楚王之春秋高矣C.《孟子》:春秋无义战D.《墨子》:吾尝见百国春秋答案:D解析:《墨子》中的“春秋”指的是“编年体史书”,故D项正确。

《孝经》中的“春秋”指春秋两季,泛指四时,A项错误;《战国策》中的“春秋”指的是年龄,故B项错误;《孟子》中的“春秋”指的是春秋时代这一历史时期,故C项错误。

4.(2017·新疆乌鲁木齐二诊)据史书记载,西周后期,周夷王在盟会上,“烹齐哀公于鼎”;公元前707年,周桓王与郑侯兵戎相见,被郑国军队射中肩部。

1 2018届二轮:第1讲 中华文明的奠基与初步发展——先秦、秦汉(远古至220年)(专题卷) 时间:45分钟 分值:100分

一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分) 1.[2017·唐山二模]中国许多家族都有续家谱、族谱的习惯,著名的有“孔氏家谱”,在南方一些地区至今仍对“续谱”情有独钟。这种对祖先的崇拜本质上体现了中国( ) A.农耕文化的传承性 B.宗法制度的优越性 C.家国情怀的普遍性 D.国民心理的劣根性 答案 A 解析 中国农耕文化集合儒家文化及各类宗教文化为一体,形成了自己独特的文化内容和特征,对祖先的崇拜体现了宗法血缘关系对后世的影响,故A项正确;宗法制度春秋时期已开始瓦解,故B项错误;家国情怀与材料不符,材料强调的是家族情怀,故C项错误;对祖先的崇拜不是国民心理的劣根性,故D项错误。 2.[2017·吉林四调]周文王的苑囿是对公众开放的,人们可以在里面采集薪草,捕猎野兽;而齐宣王(前319~前301 年在位)的苑囿是完全封闭的。这种差异说明( ) A.齐宣王比周文王更具有势力 B.君主不断加强对公田的垄断 C.对平民的剥削方式发生变化 D.国家君主的权威不断地强化 答案 D 解析 本题考查古代中国专制主义中央集权制度的演变。据所学知识可知,由于实行分封制等原因,西周时期的王权不够集中,故周文王的苑囿是开放的。到战国时期,中央集权不断加强,君主权力不断强化,君主逐渐加强了对公共土地的垄断,故齐宣王时的“苑囿”封闭程度随之加强,故D项正确。周文王是“天下共主”,齐国只是战国时期的一个诸侯国,A项错在“更具有势力”;战国时期是井田制不断瓦解的时期,B项表述错误;材料信息未涉及对平民的剥削,排除C项。 2

3.[2017·湖北八校联考]《左传·哀公二年》载:“克敌者,上大夫受县,下大夫受郡,士田十万,庶人工商遂(授冠戴爵,进入仕途),人臣隶圉免(服杂役的各类奴隶因战功可成自由民)。”春秋时期这些现象的流行( ) A.促进了社会关系的调整 B.是新的生产方式得以确立的表现 C.是军功爵制实行的开端 D.说明郡辖县的行政建制日趋普遍 答案 A 解析 通过解读材料可知,庶人、工商者等社会下层民众通过战功可以进入仕途,奴隶通过战功也可以成为自由民,这有利于社会阶层的流动和社会关系的变化,因此A项正确。新的生产方式得以确立是在战国时期,B项错误;C项从材料中无法得出;从材料看,当时的行政建制应该是郡在县下,D项错误。 4.[2017·石家庄质检二]秦代以后,大臣给皇帝的上书大都在歌颂君主圣明的同时,千方百计地贬损自己,上书一般都以“臣等昧死”“臣诚愚鄙”等开头。这说明( ) A.孔孟礼的观念全面传承 B.“三纲五常”成为社会的普遍信条 C.尊君卑臣成为官场常态 D.儒学强调人的社会责任和道德修养 答案 C 解析 由材料可知大臣“大都”歌颂君主圣明,且上书“一般都”以“臣等昧死”“臣诚愚鄙”等开头,这说明尊君卑臣成为官场常态,C项正确。其他三项不符合材料。 5.[2017·长春质检四]自西周末始,井田制已出现瓦解的迹象,到春秋中期,“公田不治”已很普遍,如齐国实行“相地而衰征”,鲁国实行“初税亩”,到战国时期,魏国实行“一夫挟五口,治田百亩”的授田制,秦国商鞅变法明确规定“废井田,开阡陌”。这一变 3