体外循环下心内直视术后早期呼吸与循环管理体会

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:5

婴幼儿心脏手术的体外循环管理体会作者:杨雷一陈珊珊黄建民马会民来源:《中国实用医药》2009年第04期婴幼儿由于体质量小,血容量少,血压偏低,体表面积相对大,组织脏器发育不全,体温自主调节差,全身代谢率较高等生理特点,因此对心脏手术提出了更高要求,尤其是CPB。

河南省人民医院自2005年1月至2006年12月共开展婴幼儿CPB手术124例,取得满意手术效果,现将CPB体会介绍如下。

1 资料与方法1.1 一般资料全组共124例,年龄在0.4~3岁,平均1.45岁,体质量3.5~14 kg,平均7.96 kg。

其中ASD30例,ASD伴其他合并畸形16例,ASD,伴肺动脉狭窄4例,VSD28例,VSD合并其他畸形22例,TOF12例,二尖瓣成形4例,其他复杂畸形8例。

1.2 预充方法预充液以胶体为主包括白蛋白,血定安或贺斯、血浆、压积红细胞辅以甘露醇、钙剂、地塞米松或甲基强的松龙、速尿抗生素、抑肽酶等。

一般控制HCT20%~25‰<10 kg婴幼儿采用全胶体预充。

1.3 温度:患者入手术室后,要做好保暖工作。

根据病种手术操作的时间长短决定。

CPB 过程中患者体温可利用体表及血液同时升降温。

若是深低温停循环(DHCA)时,则在降温及停循环时头置冰帽。

1.4 管理根据病情特点选择适宜的灌注方法,本组患者中常温、浅低温高流量灌注100例,中低温灌注2例,DHCA2例,在整个CPB过程中密切注视灌注压力,心电图、血气分析、电解质、温度、ACT,混合静脉氧饱和度,加强心肌保护。

2 结果全组患者均顺利脱离CPB,无与CPB相关并发症,死亡2例。

死亡原因是严重低心排出量呼吸循环衰竭。

3 讨论婴幼儿解剖、生理与成人之间存在明显的不同,在体外循环转流过程中,体外循环的管理和新技术应用对于提高婴幼儿复杂心脏病矫治手术成功率,减少并发症起重要作用。

3.1 胶体液的预充及膜肺的应用由于婴幼儿体质量小,血容量也少,各器官功能发育不全,易受外界非生理因素的影响而引起并发症。

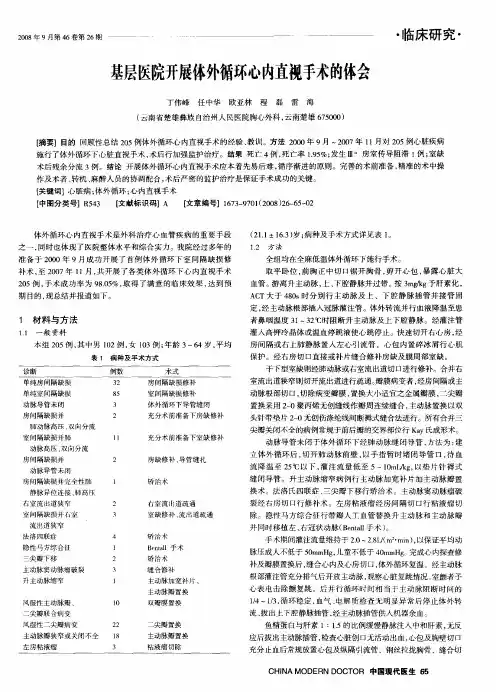

163例婴幼儿心内直视手术的体外循环管理【摘要】为总结婴幼儿心内直视手术体外循环(CPB)管理经验,回顾性分析163例病例的临床资料。

结果,全组体外循环转流时间为11~161(48.94±29.13) min;主动脉阻断时间14~85(36.10±15.29)min;体外循环转流中心脏不停搏104例,停搏59例。

升主动脉开放后,55例心脏自动复跳,4例电击除颤复跳。

全组死亡5例,占3.07%,死亡原因与体外循环无直接关系。

注重体外循环设备的选择和应用,重视肺保护和心肌保护,维持水电解质及酸碱平衡,是确保婴幼儿体外循环转流过程平稳的关键。

【关键词】体外循环;婴幼儿;心脏手术随着小儿心脏外科的发展,婴幼儿体外循环心内直视手术日益增多。

我院自2005年1月-2008年12月,行婴幼儿体外循环心内直视手术163例,占同期体外循环手术量的13 %。

现将体外循环管理体会总结如下。

1 临床资料1.1 一般资料全组共163例,其中男92例,女71例,年龄0.5~3(2.25±0.72)岁;体重6.0~18(11.57±2.69 )kg。

病种: 房间隔缺损(ASD)19例;室间隔缺损(VSD)94例;VSD合并其它畸形28例;法洛氏四联症(TOF)14例;肺动脉瓣狭窄(PS)5例;动脉导管未闭(PDA)1例;右室双出口(DORV)1例;心内膜垫缺损(ECD)1例。

163例中合并不同程度肺动脉高压33例。

1.2 方法1.2.1 CPB设备采用Jostra HL-20型人工心肺机,使用进口Medtronic 膜式氧合器59例;国产科威膜式氧合器2例;国产西京87型鼓泡式氧合器102例。

均使用婴幼儿微栓过滤器及婴幼儿体外循环管道。

1.2.2 CPB预充采用复方氯化钠液预充,另加入红细胞悬液、冰冻血浆、甲基强的松龙、呋塞米、5%碳酸氢钠、10%氯化钾、25%硫酸镁、5%氯化钙、抗生素等。

小儿心脏不断跳心内直视手术的体外循环体会作者:王振喜,夏建海,张儒仿,钱龙宝【摘要】目的总结64例小儿常温或浅低温心脏不断跳心内直视手术的心肺转流(Cardiopulmonary Bypass,CPB)管理经验。

方式对2003年3月~2005年3月的64例小儿常温或浅低温心脏不断跳心内直视手术的临床资料(年龄、性别、体重、病种)及CPB情形(CPB 设备、预充液组成、CPB时刻、CPB的管理等)做一回顾性分析。

结果全组患儿心脏手术操作完毕都可顺利脱机,不需作辅助循环,CPB 时刻14~56±min明显短于同期常规手术组。

术后无任何并发症。

结论该方式对心脏具有良好的保护作用,但更适合于时刻短、畸形简单的先心病矫治。

【关键词】常温;低温;心脏不断跳;心肺转流常温或浅低温心脏不断跳心内直视手术是最近几年来开展的一个新的手术方式[1]。

它具有良好的心肌保护作用。

对于心肺转流(Cardiopulmonary Bypass,CPB)的管理与常规低温心脏停跳心内直视手术相较有所不同。

南京市儿童医院自2003年3月至2005年3月共实施小儿常温或浅低温心脏不断跳心内直视手术64例,效果良好。

1 资料与方式一般资料全组64例,男30例,女34例,年龄4个月~14岁±岁。

体重~50±kg病种为房距离缺损(ASD)46 例,房距离缺损+肺动脉瓣狭小(ASD+PS) 6例,房距离缺损+动脉导管未闭(ASD+PDA)3 例,肺动脉瓣狭小+动脉导管未闭(PS+PDA) 3 例,单纯肺动脉狭小(PS) 6例。

麻醉方式全组患儿均采用气管插管静吸复合麻醉。

咪唑安宁~mg/kg、芬太尼5~10 μg/kg、罗库溴铵mg/kg行麻醉诱导,气管内插管接呼吸机机械通气。

切皮前和转流前再别离给予芬太尼5~10 μg/kg术中微量泵输注罗库溴铵10μg/(kg·min)及酌情中断吸入异氟烷维持麻醉。

阻断上、下腔静脉后停止人工通气,气道低流量充氧,使肺持续静态膨胀。

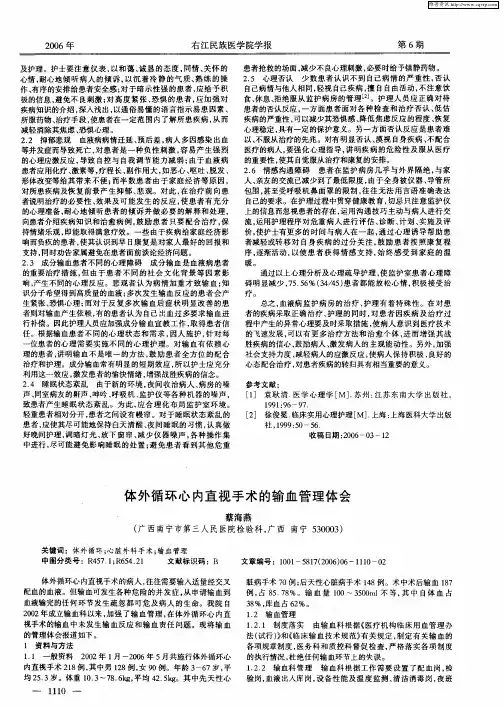

15kg以下小儿心脏直视术的体外循环管理经验摘要】目的:本文主要总结了15kg以下小儿心脏直视术的体外循环管理经验。

方法:从我院随机选择85例先天性心脏病患儿进行体外循环管理研究。

所有患儿均于体外循环条件下进行心脏直视手术,体外循环灌注时,为所有患儿维持有效的灌注剂量与流量,严密监测患儿各项生命指症,并根据患儿的实际氧合器液平面情况给予患儿相应的超滤操作。

结果:本研究85例患儿的体外循环时间为(61.23±2.88)min;主动脉阻断时间为(34.62±1.97)min;自动复跳率为100%;患儿的术后死亡率为1.17%(1/85)。

结论:根据患儿的实际病情对患儿实施适宜的体外循环灌注方案,并合理进行超滤操作,不仅能有效降低天性心脏病患儿的手术死亡率,也能明显促进患儿早日康复痊愈。

【关键词】小儿;心脏直视术;体外循环;管理【中图分类号】R77 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2016)22-0223-02由于幼儿年龄较小,体重较轻且患儿的体表面积相对于血容量来说相对较大,加之患儿机体内各项组织器脏尚未发育完全,因此,患儿自身的体温调节能力较差,尤其是对患有先天性心脏病的幼儿而言,患儿自身机体各大器官功能明显欠佳,因此,与其他心脏病患者相比,在对心脏病患儿进行手术治疗时,其手术要求更高[1-2]。

为了探究小儿心脏直视术的体外循环效果,本研究选择了85例与我院接受手术治疗的先天性心脏病患儿,并给予其相应的体外循环灌洗方案,以便于观察该方案对所有患儿手术效果与术后死亡率的影响。

1.资料与方法1.1 临床资料本次研究的研究对象选自我院于2013年5月-2015年5月期间我院收治的85例先天性心脏病患儿。

本研究所有入选患儿的基本资料如下文所示:男女患儿的比例为45:40;年龄在0.5~6岁之间,平均年龄为(2.87±0.54)岁;体重在5.5~15kg之间,平均体重为(9.28±1.23)kg;其中,33例室间隔缺损,11例房间隔缺损,16例室间隔合并房间隔缺损,9例室间隔缺损合并肺动脉导管未闭,8例房间隔缺损合并肺动脉导管未闭,4例右室双出口,5例法乐氏四联症。

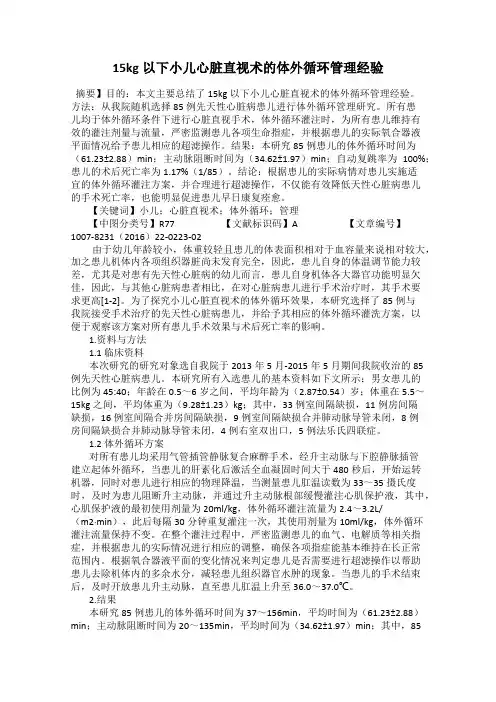

低温体外循环下施行心脏手术后机械通气的护理体会发表时间:2010-12-13T11:45:14.350Z 来源:《中国美容医学》(综合)10年第1期供稿作者:胡婷婷[导读] 对于痰液黏稠者可持续湿化,间断雾化吸入,稀释分泌物,利于痰液排出。

胡婷婷(湖北省恩施自治州中心医院心胸外科湖北恩施445000) 作者简介:胡婷婷(1986.10-),女,湖北恩施人,湖北省恩施自治州中心医院护师,高级护理,研究方向:临床护理。

【中图分类号】R654.2【文献标识码】B【文章编号】1008-6455(2010)07-0224-01 我科从2000起开始施行全麻下行低温体外循环心脏手术,由于在手术过程中需要使用的模拟心肺机,对心肺功能都有较大的影响,而患者术后早期呼吸与循环功能尚不稳定,所以需用机械通气辅助以减轻呼吸做功,减轻心脏负担,保证全身各个脏器对氧的需求,防止二氧化碳潴留,顺利渡过早期危险期。

因此,此期的护理尤为重要。

我们自2008年1月~2010年1月观察并总结我科268例心脏手术后患者的呼吸道护理,现总结资料如下。

1临床资料本组患者共268例,男158例,女110例,年龄1.8岁~69岁,平均21.5岁,其中,先天性心脏病患者121例,风湿性心脏病患者147例。

行单纯室间隔缺损修补术57例,单纯房间隔缺损修补术48例,法络四联根治术11例,室间隔缺损合并动脉导管未闭手术2例,单纯动脉导管未闭于体外循环下缝扎3例,二尖瓣置换术56例,主动脉瓣置换术42例,单纯双瓣置换31例,双瓣置换加三尖瓣成形术15例,同期冠状动脉旁路移植3例。

治疗结果:术后痊愈266例,死亡2例。

2护理2.1检查气管插管:患者手术结束呈麻醉状,带气管插管返回ICU后,病房护士迅速与麻醉医生共同检查气管插管的位置是否正确,听诊肺部,判断气管插管是否在气道内,警惕发生气管插管过深或过浅。

检查气囊松紧是否适宜,测量气管插管距门齿及鼻尖的距离,并做记录,便于每班护士交班时能及时发现气管插管是否脱位。

体外循环心脏直视术后患者护理安全管理

1护理安全管理概述

体外循环心脏直视术是一种供患者接受外科治疗的心脏外科领域技术,是高度复杂的、具有一定风险的术式,要求护理人员以科学的护理方式全程参与护理,有效地安全地管理手术并有效减少严重手术并发症。

护理安全管理是方法论,运用系统的护理思维和熟悉的护理行为,为术后患者提供全方位的护理。

2对患者安全的要求

护士的职责是确保护理的安全,在操作开展中要严格规范护理流程,落实过程中的安全措施,为术后患者提供全方位的护理服务,确保患者安全。

要执行好预防感染控制,做好护士病历记录,及时报告患者情况变化,加强护理质量监督,避免护理不规范造成患者感染及死亡。

3安全护理措施

1.在护理时要做到科学护理,根据患者的基本信息,血液成份,心电图,血气分析等神经系统的核心护理指标及时判断并对患者病情进行调整;

2.在手术操作中要注意多次听取医生的技术要求,做到多次确认,避免发生失误;

3.坚持护理事前计划,保持合理使用药物,及时做好麻醉评估;

4.积极参与手术当中的观察,及时记录观察结果;

5.加强术后访视护理,仔细检查血压、心率及血液成分,多次观察肺部及喉部状况,及时根据护理需求分析给予必要的护理。

4护理安全的重要性

护理安全管理是护理行业的一项基本护理内涵,也是决定病人伤残或死亡的重要内容。

内科护士在实践中,要严格按照规定实施护理,及时发现术后出现的不良反应,对疑似手术并发症给予及时护理和预防,有效地管理护理。

只有及时有效地实施安全护理措施,才能更好地确保术后患者的安全护理,最大限度地减少和避免护理上出现的并发症。

体外循环下心内直视术后早期呼吸与循环管理体会目的本组病例73例,分析体外循环下心内直视术后早期呼吸与循环改变的临床特点,总结其管理要点。

方法回顾性分析2007年1月~2012年6月我院73例体外循环下心内直视术后在ICU早期监护治疗的临床资料,其中男42例,女31例。

术后连接呼吸机辅助通气;监测ECG、SpO2、心率、有创动脉压、中心静脉压;间断监测血常规、血气分析、电解质、血乳酸、凝血功能;记录纵膈和(或)心包引流量、尿量、输血量、输液量等。

待达到拔管条件及时拔除气管导管。

控制心率在100次/min左右,维持血压90~110/60~70mmHg,维持中心静脉压8~14cm水柱。

输液量维持0.5~1.5ml/Kg.h。

维持血气PH值7.40~7.45,PaCO2在35~40mmHg,PaO2在80~100mmHg以上,血浆钾离子4.5~5.0mmol/L,血红蛋白100~120g/L以上,红细胞压积35%以上,尿量1~2ml/kg.h以上。

待呼吸循环稳定、神志清楚转回普通病房。

结果73例体外循环心内直视术后在ICU监护,71例稳定后顺利转回普通病房,经2~4w的治疗均康复出院。

2例死亡,死亡率2.74%。

71例术后在ICU监护期间未发生低氧血症。

经多巴胺、硝酸甘油、肾上腺素、硝普钠泵注,未发生严重或长时间低血压、高血压。

5例患者窦性心动过缓,心率低于80次/min,8例窦性心动过速,心率超过120次/min,4例频发室性早搏,11例心房颤动,共计28例。

气胸和肺不张各1例,分别经穿刺抽气、物理治疗后病情稳定。

未发生心肌梗塞、严重心律失常、脑梗塞等并发症。

结论体外循环下心内直视术后早期呼吸与循环管理至关重要,对手术是否能获得最终成功及术后顺利康复起着关键性的作用。

术后给予患者合理的机械通气治疗,并加强呼吸道的护理是促进术后呼吸功能恢复的重要保证。

维持目标心率、血压、中心静脉压、尿量、血常规、血气、电解质指标是维持循环稳定的基本要求,根据以上指标及胸腔引流量、肺部情况、周围循环情况等,适量输液及血制品是维护心功能稳定的重要措施。

标签:体外循环;心内直视;呼吸循环;管理体外循环是经管道连接,用人工心肺装置替代人的心肺功能,使得心肺暂时停止生理泵血和呼吸功能的技术[1]。

心内直视手术常常需要在体外循环、低温及全身麻醉下完成。

体外循环、低温及全身麻醉对患者的生理机能产生一定的影响,加之心内手术对心脏的直接创伤,心内直视术后患者病情复杂、多变,随时可能发生心血管意外,甚至心脏停跳,因此术后监护,尤其是术后早期呼吸与循环管理至关重要,直接关系到手术的成败和患者的生命安全。

我院2007年1月~2012年6月共计73例体外循环下心内直视术,现将其术后早期呼吸与循环管理体会报道如下。

1资料与方法1.1一般资料本组病例73例(男42例,女31例),年龄2~70岁。

体重6.5~71Kg,平均38.2Kg,73例患者中,行房缺修补术21例,室缺修补术28例,法四根治2例,主动脉瓣置换术11例,二尖瓣置换术8例。

主动脉瓣、二尖瓣双瓣置换术3例。

术前73例患者左室射血分数39%至76%,平均62%。

合并肺动脉高压3例,动脉导管未闭6例。

心房颤动12例,窦性心动过速6例,阵发性室上性心动过速1例,频发性室性早搏8例,I房室传导阻滞5例。

纽约心脏病心功能分级NYHAⅡ级21例,NYHAⅢ级47例,NYHAⅣ级5例。

所有病例均根据临床症状、体征、心电图、心脏彩超等确诊。

1.2方法术前30min常规肌注0.006mg/kg东莨菪碱加0.2mg/kg安定,开通静脉后监测心电图,SpO2,动脉压与中心静脉压分别采用经桡动脉与颈内静脉穿刺置管监测;术中间隙行电解质测定与动脉血气分析。

麻醉诱导采用咪唑安定0.1mg/kg,琥珀胆碱1.5mg/kg,芬太尼10μg/kg,依托咪酯0.3mg/kg。

行气管插管并接麻醉机,通气方式全部采用麻醉机施行机械通气。

调节潮气量与呼吸频率:潮气量成人8~10ml/kg,小儿10~12ml/kg,呼吸频率成人12次/min,小儿18次/min,同时呼吸功能监测,维持PetCO2在 4.67~6.0kPa,麻醉维持,吸入0.5%~2.5%异氟醚,芬太尼,30ug/Kg,30~60min泵入,间断给卡肌宁,维持麻醉深度,保持循环稳定。

1.3早期监护术后连接呼吸机辅助通气;连接监护设备监测ECG、SpO2、心率、有创动脉压、中心静脉压;间断监测血常规、血气分析、电解质、血乳酸、凝血功能;记录纵膈和(或)心包引流量、尿量、输血量、输液量等。

呼吸机选用SIMV模式,呼吸机参数:潮气量6~8ml/kg,呼吸频率14~20次/min,吸呼比1/1.5~2.5,吸入氧浓度40%~60%,根据血气分析结果调整呼吸机参数。

根据肺部听诊情况及气道阻力监测,随时清理气道分泌物。

待达到拔管条件及时拔除气管导管,拔管后床头抬高30~45°,鼓励患者适度深呼吸及咳嗽。

严密观察生命体征,及时发现及处理恶性心律失常及心肌缺血,控制心率在100次/min,维持血压90~110/60~70mmHg,维持中心静脉压8~14cm水柱,并严密观察心率、血压、中心静脉压、血乳酸的动态变化,分析原因,及时处理。

输液量维持0.5~1.5ml/Kg.h,根据血液血红蛋白、红细胞压积、心包及纵膈引流量、血压、心率、尿量、周围循环灌注情况调整输液速度及输液量,适当补充红细胞及血浆。

小剂量硝酸甘油和多巴胺泵注,必要时小剂量肾上腺素和硝普钠泵注维持目标血压。

经静脉注射山崀菪碱2~5mg,或胺碘酮50~100mg,利多卡因50~100mg,以维持目标心率,维持血气PH值7.40~7.45,PaCO2在35~40mmHg,PaO2在80~100mmHg以上,血浆钾离子4.5~5.0mmol/L,血红蛋白100~120g/L以上,红细胞压积35%以上,尿量1~2ml/kg.h以上,记录并观察每小时纵膈和(或)心包引流量、输血量、输液量,记录气管导管拔管时间和ICU住院时间。

待呼吸循环稳定、神志清楚转回普通病房。

2结果73例体外循环心内直视术后在ICU监护,71例稳定后顺利转回普通病房,经2~4w的治疗均康复出院,2例死亡,死亡率2.74%,其中1例3歲患儿,室间隔缺损,术前合并严重肺动脉高压,肺动脉压力109mmHg,术后26h死于右心衰竭,另1例42岁,严重二尖瓣狭窄合并小心脏,瓣口0.42cm2,术后17h 死于顽固性低心排。

73例在ICU住院时间8~42h,平均(22.40±0.85)h,气管导管拔管时间5~28h,平均(10.25±0.42)h。

监护期间胸腔及纵膈引流量20~530ml,平均206ml,其中6例术后引流量超过300ml,经积极输注红细胞、血浆、适当应用止血剂,病情稳定,出血停止或减少,无需再次开胸止血。

输红细胞0.5~5.0U,平均2.1U,输血浆50~450ml,平均156ml。

输液量108~2890ml,平均1160ml。

尿量416~3256ml,平均978ml。

71例术后在ICU监护期间未发生低氧血症。

经多巴胺、硝酸甘油、肾上腺素、硝普钠泵注,未发生严重或长时间低血压、高血压。

5例患者窦性心动过缓,心率低于80次/min,8例窦性心动过速,心率超过120次/min,4例频发室性早搏,11例心房颤动,共计28例。

气胸和肺不张各1例,分别经穿刺抽气、物理治疗后病情稳定。

未发生心肌梗塞、严重心律失常、急性心包填塞、脑梗塞等并发症。

3讨论患者经体外循环心内直视手术后回到ICU仍然处于麻醉状态,此时患者的生理状况有了较大的改变,如:因组织灌注不良而多见代谢性酸血症;低血钾为主的电解质失衡的发生较显著;红细胞破坏,凝血机制紊乱;低血压,低灌注量与大量的游离血红蛋白造成肾功能减退等。

因此,除适期手术外,完善的术前准备和严密的术后监护、适宜的治疗措施是提高手术耐受性与成功率,以及减少并发症发生率的重要因素。

而一系列的术后监护中,呼吸和循环的管理始终是重中之重[2]。

3.1循环系统监护除术中维持患者的血流动力学平稳外,术后维护好循环功能同样重要。

首先应观测患者的体重变化以及早发现病情变化。

据文献报道,术毕体重若比术前增加5%以内,则术后血压平稳,预后良好;若增加10%~20%则预后不佳。

说明体外循环后,体内存在体液重分布,需要适量的液体量,但过量的输液将对患者的心肺功能造成损害。

由于患者术前禁食及体外循环所致体液重分布,另外体外循环转机时间与手术时间均较短,不能在短时间内补充丢失的血容量,同时因患者术后末梢温度恢复较快,使周围血管扩张,造成患者术后血容量欠缺。

心脏手术本身对心功能有一定的影响,以上因素容易导致患者术后血流动力学不稳定。

因此,术后必须严密监视患者术后的血流动力学,核心为血压与CVP及心功能监测。

本研究采用通过桡动脉测压管连接压力传感器连接监护仪连续测量动脉压;同时采用颈内静脉穿刺置管监测中心静脉压,它能反应右心功能,具有重要的参考依据;心功能监测往往采用漂浮导管监测肺毛细血管楔压,近期应用脉搏容积指示及心脏彩超监测心功能,但临床仍未普及,大多根据动脉压、中心静脉压、尿量、周围循环灌注情况评价血容量和心功能。

低心排综合征是心脏手术后最常见的并发症,也是影响手术病死率的重要因素,发生率为2%~6%[3]。

低心排征象包括血压低、心率快、脉搏细、面色苍白、口唇发绀、皮肤四肢凉、尿少等[4]。

本组1例严重二尖瓣狭窄并小心脏术后17h死于顽固性低心排。

对于血压过低的患者,笔者采用扩容治疗,扩容无明显效果则加用多巴胺,必要时加肾上腺素。

纵隔、心包引流管定时挤压,保持引流管通畅,仔细观察引流液的性质和量。

如术后胸液持续200ml/h以上,连续3h。

血红蛋白进行性下降,心率逐渐增快,动脉血压和中心静脉压(CVP)逐渐降低等征象表明有活动性出血或多处渗血可能,除积极采取输血、止血等措施外,必要时进行开胸止血手术[5]。

本组监护期间胸腔及纵膈引流量有6例超过300ml,经积极输注红细胞、血浆、适当应用止血剂,病情稳定。

急性心包填塞是心内直视手术后严重的并发症,如诊断处理不及时,常可导致患者死亡[6]。

临床主要表现为循环不稳定.动脉压下降,静脉压升高,心率加快,尿量减少,心包和纵隔引流管水柱波动减小或消失,一旦诊断急性心包填塞需要紧急开胸解除心脏压塞。

本组尚未发生术后急性心包填塞,但心内直视术后必须时刻警惕其发生。

正常情况下,术后维持收缩压为90~110mmHg,舒张压为60~70mmHg。

本组病例在ICU监护治疗期间,平均输注红细胞 2.1U,输血浆156ml,输液量1360ml。