缺氧动物模型复制及中枢神经系统功能抑制和低温对缺氧的影响预习

- 格式:doc

- 大小:41.00 KB

- 文档页数:3

昆明医科大学机能学实验报告实验日期:2015年9月17日带教教师:小组成员:专业班级:临床医学二大班缺氧实验一、实验目的1、复制不同病因导致小鼠缺氧的模型,了解乏氧性,血液性,组织中毒性缺氧的分类。

2、观察缺氧对呼吸系统,中枢神系统的影响,以及血液颜色变化。

3、了解影响缺氧耐受性的因素。

二、实验原理分别复制三型缺氧模型,观察缺氧对机体的影响。

三、实验仪器设备小鼠缺氧瓶(100ml-125ml带塞广口瓶),一氧化碳发生装置广口瓶,恒温水浴箱,5ml或2ml刻度吸管,1ml注射器,酒精灯,剪刀,镊子,钠石灰,甲酸,浓硫酸,5%硝酸钠,0.1%氰化钾,生理盐水。

四、实验方法与步骤①取小鼠四只,标记编号(甲,乙,丙,丁)分别称重记录甲:NS(0.1ml/10g)腹腔注射乙:0.25%水合氯醛(0.1ml/10g)放进缺氧装置中丙:1%咖啡因(0.1ml/10g)等待10min每2min记录呼吸频率死亡((记录时间及耗氧量,甲鼠尸体待留)→计算耗氧量观察皮肤颜色,活动度丁:放入缺氧装置,40℃水浴锅放入装小鼠缺氧瓶,记录死亡时间,活动状态以及耗氧量②一氧化碳中毒性缺氧(小鼠一只):检查装置气密性,连接一氧化碳发生装置,将一只小鼠放入广口瓶,然后与一氧化碳发生装置连接;先取甲酸1.5ml 放入试管内,再加入浓硫酸1ml。

连接加热试管(用酒精的间断加热,加速CO产生,不可使液体沸腾)观察记录一般状况*观察记录如下:死亡(记录时间),计算小鼠耗氧率(R)*3、亚硝酸中毒缺氧(小鼠一只)观察记录一般状况小鼠:腹腔注射*5%亚硝酸钠0.3ml 观察记录如下:死亡(记录时间),计算小鼠耗氧率(R)*4、取出甲鼠及2,3实验小鼠尸体部分肝叶进行对比,记录颜色。

五、实验结果表2.影响机体缺氧耐受性的因素(乏氧性缺氧)六、分析与讨论1、各种模型所致缺氧的发生机制。

(1)乏氧性缺氧(低张性缺氧):以动脉血氧分压降低,血氧含量减少为基本特征的缺氧。

第1篇一、实验名称实验性缺氧实验二、实验目的1. 了解缺氧的概念、分类及其对机体的影响。

2. 掌握复制缺氧动物模型的方法。

3. 观察缺氧对呼吸系统、中枢神经系统的影响。

4. 探讨影响缺氧耐受性的因素。

三、实验原理缺氧是指机体组织、细胞由于氧气供应不足或利用障碍,导致能量代谢和生理功能发生异常的病理过程。

根据缺氧的原因和特点,可分为乏氧性缺氧、血液性缺氧和组织中毒性缺氧。

本实验通过复制不同类型的缺氧动物模型,观察缺氧对机体的影响,以了解缺氧的病理生理机制。

四、实验材料1. 实验动物:成年小鼠若干只2. 实验仪器:缺氧瓶、一氧化碳发生装置、恒温水浴箱、刻度吸管、注射器、酒精灯、剪刀、镊子、钠石灰、甲酸、浓硫酸、生理盐水等3. 实验试剂:0.25%水合氯醛、1%咖啡因、0.1%氰化钾、5%硝酸钠等五、实验方法与步骤1. 实验动物分组:将实验动物随机分为对照组、乏氧性缺氧组、血液性缺氧组、组织中毒性缺氧组。

2. 复制缺氧动物模型:(1)乏氧性缺氧组:将小鼠放入缺氧瓶中,置于恒温水浴箱中,保持水温40℃,观察小鼠的呼吸、活动状态、皮肤颜色等变化。

(2)血液性缺氧组:给小鼠注射0.25%水合氯醛,观察小鼠的呼吸、活动状态、皮肤颜色等变化。

(3)组织中毒性缺氧组:将小鼠放入一氧化碳发生装置中,观察小鼠的呼吸、活动状态、皮肤颜色等变化。

3. 观察指标:(1)呼吸频率:每2分钟记录一次小鼠的呼吸频率。

(2)活动状态:观察小鼠的活动能力、协调性等。

(3)皮肤颜色:观察小鼠的皮肤颜色变化,如发绀等。

(4)存活时间:记录小鼠死亡时间。

4. 数据处理与分析:对各组实验数据进行分析,比较不同缺氧类型对小鼠的影响。

六、实验结果1. 乏氧性缺氧组:小鼠呼吸频率逐渐减慢,活动能力下降,皮肤颜色由红变紫,最终死亡。

2. 血液性缺氧组:小鼠呼吸频率减慢,活动能力下降,皮肤颜色由红变紫,最终死亡。

3. 组织中毒性缺氧组:小鼠呼吸频率减慢,活动能力下降,皮肤颜色由红变紫,最终死亡。

第1篇一、实验目的1. 了解缺氧的定义、分类及其病理生理机制。

2. 掌握复制缺氧动物模型的方法。

3. 观察缺氧对机体各系统的影响。

4. 分析缺氧的病理生理机制。

二、实验原理缺氧是指组织细胞在供氧不足或利用氧障碍的情况下,导致能量代谢紊乱,进而引起一系列病理生理反应。

根据缺氧的原因,可将缺氧分为以下几类:低张性缺氧、血液性缺氧、循环性缺氧和组织性缺氧。

三、实验材料1. 实验动物:小鼠2. 实验仪器:缺氧装置、恒温水浴箱、呼吸频率测定仪、血氧饱和度测定仪、显微镜、离心机等3. 实验试剂:亚硝酸钠、氯丙嗪、生理盐水、美兰等四、实验方法1. 缺氧动物模型的复制(1)低张性缺氧:将小鼠放入缺氧装置中,调节氧浓度至10%以下,观察小鼠的呼吸频率、血氧饱和度、活动状态等变化。

(2)血液性缺氧:给小鼠腹腔注射亚硝酸钠,使其血红蛋白失去携氧能力,观察小鼠的呼吸频率、血氧饱和度、活动状态等变化。

(3)循环性缺氧:将小鼠放入低温环境中,降低其体温,观察小鼠的呼吸频率、血氧饱和度、活动状态等变化。

(4)组织性缺氧:将小鼠的某一器官(如心脏、肝脏等)进行结扎,阻断其血液供应,观察小鼠的呼吸频率、血氧饱和度、活动状态等变化。

2. 观察缺氧对机体各系统的影响(1)呼吸系统:观察小鼠的呼吸频率、深度、节律等变化。

(2)循环系统:观察小鼠的心率、血压、血液颜色等变化。

(3)神经系统:观察小鼠的活动状态、意识状态、反射等变化。

(4)消化系统:观察小鼠的食欲、粪便颜色等变化。

(5)泌尿系统:观察小鼠的尿量、尿液颜色等变化。

3. 分析缺氧的病理生理机制根据实验结果,分析缺氧对机体各系统的影响,探讨缺氧的病理生理机制。

五、实验结果1. 低张性缺氧:小鼠呼吸频率加快、深度加深,血氧饱和度下降,活动状态减弱,最终死亡。

2. 血液性缺氧:小鼠呼吸频率加快、深度加深,血氧饱和度下降,出现紫绀,活动状态减弱,最终死亡。

3. 循环性缺氧:小鼠呼吸频率加快、深度加深,心率减慢、血压降低,活动状态减弱,最终死亡。

一、实验背景缺氧是机体在氧气供应不足的情况下出现的一系列生理和生化反应。

为了研究缺氧对机体的影响,本实验采用动物模型,通过模拟缺氧环境,观察动物在缺氧条件下的生理变化,为临床医学研究提供理论依据。

二、实验目的1. 了解缺氧的分类原则;2. 观察不同类型缺氧时的表现以及呼吸节律和皮肤粘膜颜色的变化规律;3. 观察中枢神经系统功能状态不同,外界环境温度不同对缺氧耐受性的影响;4. 了解临床应用冬眠及低温疗法的意义。

三、实验方法1. 实验动物:选用体重20克左右的健康小白鼠4只;2. 实验仪器:耗氧量测定装置一套,125ml带密封胶塞的广口瓶、1ml注射器,钠石灰,氯丙嗪,生理盐水,亚硝酸钠溶液,美兰;3. 实验步骤:(1)低张性缺氧:取体重相近的小白鼠2只,分别作以下处理:甲鼠腹腔内注入0.25%氯丙嗪0.1ml/10g;乙鼠腹腔内注入生理盐水0.1ml/10g。

甲鼠注射氯丙嗪以后再放入冰浴盆中冰浴直至老鼠进入人工冬眠为止。

上述处理后,将小白鼠分别放入装有5g钠石灰的广口瓶内,然后塞紧瓶塞,连通测氧耗装置。

开始计时,观察并记录上述指标,以后每3min重复观察上述指标一次,直至动物死亡。

(2)亚硝酸钠中毒性缺氧:取小白鼠2只,观察正常表现后,分别向腹腔内注射5%亚硝酸钠0.5ml,甲在注射亚硝酸钠后,立即腹腔注射1%美兰0.1ml;(3)低温缺氧:取小白鼠2只,将其中一只放入-10℃的冰箱中,另一只作为对照组;(4)冬眠缺氧:取小白鼠2只,将其中一只腹腔内注入0.25%氯丙嗪0.1ml/10g,另一只作为对照组。

四、实验结果1. 低张性缺氧:甲鼠死亡时间为40分钟,乙鼠死亡时间为60分钟;2. 亚硝酸钠中毒性缺氧:甲鼠死亡时间为20分钟,乙鼠死亡时间为30分钟;3. 低温缺氧:冰箱中的小白鼠死亡时间为15分钟,对照组小白鼠死亡时间为120分钟;4. 冬眠缺氧:注射氯丙嗪的小白鼠死亡时间为60分钟,对照组小白鼠死亡时间为120分钟。

一、实验背景缺氧是指生物体或组织在氧气供应不足的情况下,导致生理和生化反应受到抑制,进而引起一系列病理生理变化的过程。

缺氧是临床常见的一种病理状态,严重时可导致生命危险。

为了研究缺氧对生物体的影响,本实验采用动物模型,通过复制不同类型的缺氧,观察缺氧对呼吸系统、中枢神经系统以及血液颜色变化的影响,并探讨影响缺氧耐受性的因素。

二、实验目的1. 复制不同病因导致的缺氧模型,了解乏氧性、血液性、组织中毒性缺氧的分类。

2. 观察缺氧对呼吸系统、中枢神经系统的影响,以及血液颜色变化。

3. 了解影响缺氧耐受性的因素。

三、实验方法1. 实验动物:昆明小白鼠4只,体重20克左右。

2. 实验材料:缺氧瓶(100ml-125ml带塞广口瓶)、一氧化碳发生装置广口瓶、恒温水浴箱、5ml或2ml刻度吸管、1ml注射器、酒精灯、剪刀、镊子、钠石灰、甲酸、浓硫酸、5%硝酸钠、0.1%氰化钾、生理盐水。

3. 实验步骤:(1)乏氧性缺氧:将4只小鼠分为甲、乙、丙、丁四组,每组2只。

甲、乙组小鼠放入缺氧瓶中,丙、丁组小鼠放入充满氧气的缺氧瓶中。

观察并记录死亡时间及耗氧量。

(2)一氧化碳中毒性缺氧:将1只小鼠放入充满一氧化碳的缺氧瓶中,观察并记录死亡时间。

(3)亚硝酸钠中毒性缺氧:将1只小鼠腹腔注射5%亚硝酸钠溶液,观察并记录死亡时间。

(4)血液颜色变化观察:将实验结束后的小鼠血液进行颜色观察,记录血液颜色变化。

四、实验结果与分析1. 乏氧性缺氧:甲、乙组小鼠死亡时间分别为30分钟和45分钟,耗氧量分别为0.25ml/min和0.35ml/min。

丙、丁组小鼠死亡时间分别为60分钟和75分钟,耗氧量分别为0.5ml/min和0.65ml/min。

说明乏氧性缺氧对动物的影响较大,缺氧时间越长,耗氧量越大。

2. 一氧化碳中毒性缺氧:实验小鼠死亡时间为15分钟,说明一氧化碳中毒性缺氧对动物的影响较大。

3. 亚硝酸钠中毒性缺氧:实验小鼠死亡时间为20分钟,说明亚硝酸钠中毒性缺氧对动物的影响较大。

缺氧前言:氧是生命活动所必需的物质。

当组织得不到充足的氧或不能充分利用氧时,组织的代谢、功能、甚至于形态结构都可能发生异常变化,这个病理过程就叫做缺氧。

根据缺氧的原因和血氧指标的变化,把缺氧分为了4个类型,包括乏氧性缺氧、血液性缺氧、循环性缺氧和组织性缺氧。

本次实验复制的是乏氧性缺氧的模型。

实验目的1. 学会复制缺氧的动物模型。

2. 观察缺氧过程中呼吸、循环、血液和中枢神经系统的变化,探讨这些变化的机制。

实验步骤1.称重2.固定背位交叉固定局麻分离气管3.剪毛:手术部位是颈部和一侧腹股沟,把这两个部位的毛剪干净。

4.麻醉:局麻,1%的普鲁卡因,3ml左右皮下注射,边进针边打药,注意不要把普鲁卡因打到肌肉或血管里。

颈部是沿着正中线进行麻醉,腹股沟部位沿着股动脉走行的方向进行麻醉。

5.分离气管:颈部沿着颈正中线做一个长4-6cm的皮肤切口,逐层钝性分离皮下组织,暴露出颈部肌肉,分开颈部正中肌群就可以看到气管,小心地分离气管,穿一根线备用。

6.分离血管:① 两侧的颈总动脉:翻开气管两侧的肌肉层,就可以看到颈总动脉,它被包在血管神经鞘里,颈总动脉的特点是搏动明显、粉红色、壁韧,很容易分辨。

把颈总动脉小心分离出来,尽量游离得长一些,下面穿两根线备用。

②股动脉:沿股动脉走行的方向做3-4cm长的皮肤切口,钝性分离皮下组织,可以看到由外而内依次是股神经、股动脉和股静脉,股动脉常常被股神经和股静脉遮住。

把股动脉同股神经、股静脉分离开,尽量游离得长一些,下面穿两根线备用。

分离颈总动脉分离分离股动脉气管插管7.气管插管:在气管软骨环上剪一个横向的切口,插入气管插管,结扎固定,为了防止插管滑脱,把结扎线在侧管上绕一下,打结,防止插管脱出。

8.肝素化:耳缘静脉注射肝素5ml/kg。

9.颈总动脉及股动脉插管:结扎远心端,动脉夹夹闭近心端,用眼科剪在靠近远心端处剪开一个"V"形斜口,插管并固定。

血管插管连接呼吸换能器P owerlab仪描记正常血压呼吸10.夹闭气管插管的侧管,直管与呼吸换能器相连,再打开颈总动脉的三通管,描记一段正常的血压和呼吸。

缺氧的类型及影响缺氧耐受性的因素缺氧的类型及影响缺氧耐受性的因素一、实验目的:通过复制不同类型缺氧,了解缺氧的分类原则。

观察不同类型缺氧时的表现以及呼吸节律和皮肤粘膜颜色的变化规律,观察中枢神经系统功能状态不同,外界环境温度不同对缺氧耐受性的影响,了解临床应用冬眠及低温疗法的意义。

二、实验材料:体重20克左右的健康小白鼠4只,耗氧量测定装置一套,125 rnl 带密封胶塞的广口瓶、lml注射器,钠石灰,氯丙嗪,生理盐水,亚硝酸钠溶液,美兰。

三、实验方法:1、低张性缺氧:(1) 取体重相近的小白鼠2只,分别作以下处理:甲鼠腹腔内注入0.25%氯丙嗪0.1 ml/10g;乙鼠腹腔内注入生理盐水0.1 ml/l0g。

甲鼠注射氯丙嗪以后再放入冰浴盆中冰浴直至老鼠进入人工冬眠为止。

(2) 上述处理后,将小白鼠分别放入装有5g钠石灰的广口瓶内,然后塞紧瓶塞,连通测氧耗装置。

开始计时,观察并记录上述指标,以后每3min重复观察上述指标一次,直至动物死亡。

2.亚硝酸钠中毒性缺氧:(1)取小白鼠2只,观察正常表现后,分别向腹腔内注射5%亚硝酸钠0.5 ml,甲在注射亚硝酸钠后,立即腹腔注射1%美兰溶液0.3ml,乙注入生理盐水0.3ml作为对照。

(2)每3min观察和记录上述指标一次,直至小白鼠死亡。

将尸体编号留待解剖。

四、实验结果:表1 不同类型缺氧实验结果存活时间总耗氧量/皮肤黏膜、血每分钟耗氧液(肝脏)颜一般状态、行为量色甲乙鼠粘膜出甲:呼吸缓慢,无明甲:25ˊ45"甲:4 ml 现青紫色,血显挣扎现象乙:16ˊ12"乙:12 ml 液颜色乙比甲乙:呼吸急促,激烈深甲乙粘膜出现青紫色甲:鲜红色血液乙:咖啡色血液(含高铁血红素的血液)挣扎低张性缺氧 NaNO2中毒性缺氧————五、实验讨论:由于吸入气体氧分压降低而使肺泡氧分压降低,导致血液从肺摄取的氧减少而引起的供氧不足,称为乏氧性缺氧。

乏氧性缺氧时,动脉血的氧分压、氧含量和氧饱和度均降低,皮肤、粘膜呈现青紫色,称为发绀。

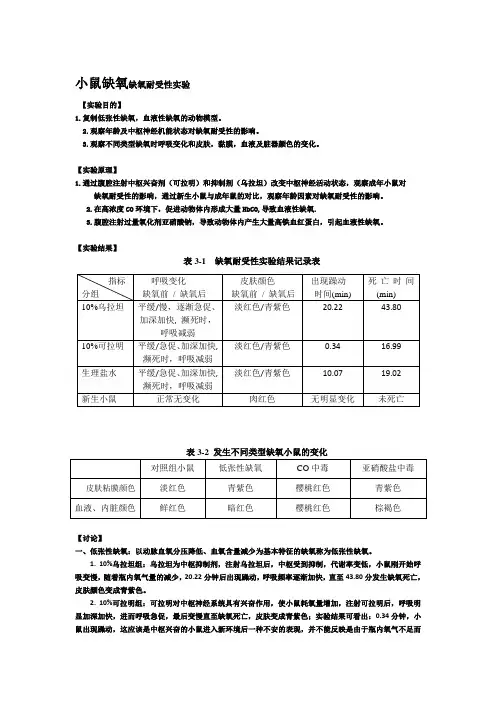

小鼠缺氧缺氧耐受性实验【实验目的】1.复制低张性缺氧,血液性缺氧的动物模型。

2.观察年龄及中枢神经机能状态对缺氧耐受性的影响。

3.观察不同类型缺氧时呼吸变化和皮肤,黏膜,血液及脏器颜色的变化。

【实验原理】1.通过腹腔注射中枢兴奋剂(可拉明)和抑制剂(乌拉坦)改变中枢神经活动状态,观察成年小鼠对缺氧耐受性的影响,通过新生小鼠与成年鼠的对比,观察年龄因素对缺氧耐受性的影响。

2.在高浓度CO环境下,促进动物体内形成大量HbCO,导致血液性缺氧.3.腹腔注射过量氧化剂亚硝酸钠,导致动物体内产生大量高铁血红蛋白,引起血液性缺氧。

【实验结果】表3-1 缺氧耐受性实验结果记录表表3-2 发生不同类型缺氧小鼠的变化【讨论】一、低张性缺氧:以动脉血氧分压降低、血氧含量减少为基本特征的缺氧称为低张性缺氧。

1. 10%乌拉坦组:乌拉坦为中枢抑制剂,注射乌拉坦后,中枢受到抑制,代谢率变低,小鼠刚开始呼吸变慢,随着瓶内氧气量的减少,20.22分钟后出现躁动,呼吸频率逐渐加快,直至43.80分发生缺氧死亡,皮肤颜色变成青紫色。

2. 10%可拉明组:可拉明对中枢神经系统具有兴奋作用,使小鼠耗氧量增加,注射可拉明后,呼吸明显加深加快,进而呼吸急促,最后变慢直至缺氧死亡,皮肤变成青紫色;实验结果可看出:0.34分钟,小鼠出现躁动,这应该是中枢兴奋的小鼠进入新环境后一种不安的表现,并不能反映是由于瓶内氧气不足而导致的躁动。

3. 生理盐水组:此实验组为对照组,注射生理盐水后的小鼠,随着瓶内氧气的减少,呼吸逐渐加快,10.07分开始出现躁动,最后19.02分时小鼠缺氧死亡,皮肤呈青紫色。

其出现躁动和死亡的时间均相比与乌拉坦组时间较快,相比与可拉明组较慢。

4. 新生小鼠组:新生小鼠由于其基础代谢率很低,对缺氧的耐受性很强,实验过程中小鼠比较正常,偶尔可见小鼠扭动脖子,但并不能说明其对缺氧而产生的躁动。

二、发生不同类型缺氧小鼠的变化1.低张性缺氧:低张性缺氧发生的关键是进入血液的氧减少或动脉血被静脉血稀释,外界氧气减少,进入小鼠血液的氧减少,氧分压降低,血液中与血红蛋白结合的氧量减少,动脉血氧含量降低,动脉血氧饱和度降低,引起组织、细胞缺氧。

小鼠缺氧模型及其分析缺氧的类型及影响缺氧耐受性的因素高伟飞(浙江中医药大学滨江学院10级临床专业临滨1班4组20102090114)一、实验目的:1.观察原因和条件在疾病发生发展中的作用2.复制几种类型缺氧的模型,观察血液颜色的特点,分析其机制根据大纲要求:掌握概念:缺氧、低张性缺氧、血液性缺氧、循环性缺氧和组织性缺氧,紫绀、肠源性紫绀。

熟悉并理解原因和条件在疾病发生发展中的作用。

熟悉反映血氧情况的一些指标(氧分压、氧含量、氧容量、氧饱和度,动静脉血氧含量差)。

掌握各型缺氧发生的原因及主要发病机制,掌握各型缺氧的特征(血氧变化的特点和皮肤黏膜颜色变化)。

二、实验原理:当组织供应组织的氧不足,或组织利用氧障碍时,机体的机能和代谢可发生异常变化,这种病理过程称为缺氧。

不同类型的缺氧,其机体的代偿适应性反应和症状也不同。

根据缺氧原因不同可将缺氧分为乏氧性缺氧、血液性缺氧、循环性缺氧和组织中毒性缺氧四种类型。

影响机体对缺氧耐受性的因素很多,如年龄、机体的代谢、功能状况以及锻炼适应等。

本实验才缺氧的不同环节入手观察呼吸变化及皮肤黏膜的颜色改变。

实验通过动物的不同代谢状况、中枢神经系统功能和动物所处环境温度,观察动物的缺氧耐受性。

三、实验对象:小鼠四、实验材料:电子秤、注射器、钠石灰、广口瓶、测耗氧量装置、剪刀、镊子、滤纸;生理盐水、美兰亚硝酸钠、氯丙嗪、冰块、量筒等五、实验方法:1、取2只小鼠,注射及处理:1号:亚硝酸钠及美兰0.2ml ,左下腹注射2号:亚硝酸钠及生理盐水各0.2ml ,左下腹注射注射完,观察,2号小鼠立即死亡,1号小鼠仍存活;然后处死解剖,剪下一片肝脏组织放于滤纸上,观察肝的颜色。

2、取2只小鼠称重,编号3、4注射及处理:3号:氯丙嗪0.2ml,左下腹注射4号:生理盐水0.2ml 左下腹注射将3、4号小鼠分别分别放入钠石灰的广口瓶,塞上塞子,记录下量筒的液面,连通耗氧装置,开始计时,直至小鼠死亡,记录下时间和量筒下降的液面刻度计算两只小鼠的耗氧量小鼠耗氧率R(ml/min/g) =A/(W*t.)六、实验结果:1、几种类型的缺氧序号注射及处理缺氧类型肝脏颜色1 NaNO2+美兰0.2ml血液性缺氧暗红色2 NaNO2+生理盐水0.2ml血液性缺氧青石板色2、不同条件下小鼠缺氧耐受性序号体重(g)注射及处理存活时间总耗氧量(ml)耗氧率(ml/min/g)3 18.8 氯丙嗪0.2ml(冰浴)27分8 0.0164 20.6 生理盐水(常温)27分18 0.032七、实验分析:1、血液性缺氧:由于血红蛋白的质或量的改变引起的缺氧。

小鼠各型缺氧对机体的影响及温度、神经系统兴奋性对缺氧能耐受性的影响【摘要】为掌握各型缺氧的特点并观察其对机体的影响,本实验通过制造乏氧环境,制造CO中毒环境,腹腔注射亚硝酸钠的方法复制了低张性,血液性,组织中毒性缺氧动物模型。

对缺氧后小鼠行为状态,呼吸频率幅度,存活时间,每分钟耗氧量,皮肤黏膜,肝脏颜色等生理指标变化做了仔细的观察与记录。

结果与对照组相比均有明显变化,与相关报道一致。

证实了我们的推测并亲自验证了美蓝的生物学作用。

同时本实验通过复制不同温度、兴奋状态下的小鼠乏氧性缺氧模型,探究温度与神经系统兴奋性对缺氧耐受性的影响,以指导临床对缺氧患者的急救及防治。

【关键词】小鼠缺氧生理指标变化O2是机体维持正常的生理活动所不可缺少的重要物质,它在血液中主要以HbO2的形式存在和运输。

呼吸环境中氧的缺乏和氧利用结合的受阻都可使机体产生明显的生理反应。

本实验是通过不同的方法给机体制造出不同类型的缺氧条件(低张性,CO中毒性,亚硝酸钠中毒性),观察其对机体所造成的影响和各自的特点,并利用化学药品观察机体在不同机能状态下对同一缺氧条件的耐受性。

对于缺氧发病的研究和治疗有一定的临床意义。

1 材料与方法1.1 实验材料动物:小白鼠(体质量16-22 g)由本院实验动物中心提供 器材与试剂,CO发生装臵,125ml广口瓶,1ml注射器,剪刀,手术刀,吸管,镊子等钠石灰,甲酸,浓硫酸, 5%亚硝酸钠,1%美蓝,5%可拉明,6%乌拉坦,生理盐水,碎冰块1.2 试验方案1.2.1低张性缺氧(1)取小鼠一只称重并标记,放入装有5g钠石灰的乏氧瓶,塞紧瓶塞。

开始计时,观察小鼠行为变化,记录上述指标,二十分钟后取出处死。

(2)解剖动物尸体,观察肝脏和血液颜色。

1.2.2 CO中毒性缺氧(1)将装有小白鼠的广口瓶与CO发生装臵连接。

(如图2.4.1)(2)用吸管吸取HCOOH3ml放入试管后,再沿管壁缓慢加入2ml浓H2SO4,立即塞紧瓶塞,观察小鼠行为变化,记录上述指标变化,直至死亡。

缺氧及耐缺氧机能实验报告缺氧实验报告昆明医科大学机能学实验报告实验日期:2014年10月11日带教教师:金会艳专业班级:2012级麻醉班缺氧实验一、实验目的1、复制不同病因导致小鼠缺氧的模型,了解乏氧性,血液性,组织中毒性缺氧的分类。

2、观察缺氧对呼吸系统,中枢神系统的影响,以及血液颜色变化。

3、了解影响缺氧耐受性的因素。

二、实验原理分别复制三型缺氧模型,观察缺氧对机体的影响。

三、实验仪器设备小鼠缺氧瓶(100ml-125ml带塞广口瓶),一氧化碳发生装置广口瓶,恒温水浴箱,5ml或2ml刻度吸管,1ml注射器,酒精灯,剪刀,镊子,钠石灰,甲酸,浓硫酸,5%硝酸钠,0.1%氰化钾,生理盐水。

四、实验方法与步骤1、乏氧性缺氧1取小鼠四只,标记编号(甲,乙,丙,丁)每2min记录死亡(记录时间及耗氧量,甲鼠尸体待留)计算小鼠耗氧率(r)一般情况*2、一氧化碳中毒性缺氧(小鼠一只)观察记录如上死亡(记录时间)计算小鼠耗氧率(r)*3、亚硝酸中毒缺氧(小鼠一只)观察记录一般状况*观察记录如上小鼠腹腔注射*5%亚硝酸钠死亡(记录时间,)2计算小鼠耗氧率(r)*4、取出甲鼠及2,3实验小鼠尸体部分肝叶进行对比,记录颜色。

备注:(1)一般状况*,呼吸频率,精神状态,皮肤黏膜颜色。

(2)缺氧瓶*,一定要密封,可用凡士林涂在瓶塞外面,且可以加入钠石灰吸收水汽。

(3)腹腔注射,正确拿握小鼠,左下腹,45°进针,回抽。

(4)耗氧率计算:r[ml/(g·min)]=a(ml)÷w(g)÷t(min)a,耗氧量;w,体重;t,死亡时间。

五、实验结果表1.各型缺氧对机体的影响3表2.影响机体缺氧耐受性的因素(乏氧性缺氧)4注:从左至右依次为,亚硝酸钠中毒,乏氧性缺氧,一氧化碳中毒。

5篇三:小鼠缺氧模型及其分析课程名称:机能实验学教研室:病理生理学教研室任课教师:张彩华授课章节:缺氧与普鲁卡因对神经干的作用授课专业和年级:2005级医疗授课学时:8学时授课时间:2007年3-7月实验题目:缺氧实验目的:1.观察原因和条件在疾病发生发展中的作用2.复制几种类型缺氧的模型,观察血液颜色的特点,分析其机制根据大纲要求:掌握概念:缺氧、低张性缺氧、血液性缺氧、循环性缺氧和组织性缺氧,紫绀、肠源性紫绀。

小鼠实验性缺氧(讲稿)教学目的:掌握各型缺氧动物模型的复制方法;观察缺氧时呼吸系统的改变及血液颜色的变化;了解环境温度改变对缺氧耐受性的影响;了解中枢神经系统功能状态改变时机体对低气压所致缺氧耐受性的影响。

重点:不同类型缺氧的模型复制方法及其原理。

难点:小鼠腹腔注射操作以及不同组小鼠肝脏呈现不同颜色的原理。

教学时间:2学时一、实验原理缺氧是指组织供养缺少或者不能充分利用氧,导致组织代谢、功能和形态结构异常变化的病理过程。

根据缺氧的原因和血氧变化特点,将缺氧分为乏氧性缺氧、血液性缺氧、循环性缺氧和组织性缺氧四大类。

乏氧性缺氧的常见原因有氧分压降低和呼吸系统疾病,其共同特征是PaO2、CO2、SO2均降低,实验中将小白鼠放入装有钠石灰的密闭缺氧瓶内,造成吸入气氧分压降低,而二氧化碳分压不伴随升高,从而引起乏氧性缺氧。

血液性缺氧是由于血红蛋白性质和含量改变所致的缺氧,实验利用一氧化碳和亚硝酸钠中毒的方法,使血红蛋白失去携氧能力,从而引起血液性缺氧,其中亚硝酸钠中毒所形成的高铁血红蛋白,可被还原剂美蓝还原成正常血红蛋白,恢复带氧能力,达到抢救和预防的目的。

机体对缺氧耐受性受多种因素影响,本实验将探讨环境温度改变和CNS功能状态改变对缺氧耐受性的影响,当环境温度升高、中枢神经系统兴奋时,机体代谢率增高,单位时间内耗氧量增加,对缺氧耐受性降低;反之,机体对缺氧耐受性增强。

本实验利用中枢神经系统兴奋剂可拉明和中枢神经系统抑制剂乌拉坦来改变中枢神经系统功能的状态。

在不同类型的缺氧小鼠中,皮肤和肝脏颜色各不相同,这取决于血液中血红蛋白的颜色。

在乏氧性缺氧模型中,形成的乏氧血红蛋白为紫绀色;在CO中毒的模型中,形成的碳氧血红蛋白为樱桃红色;在亚硝酸钠中毒的模型中,生成的高铁血红蛋白为咖色。

二、实验操作及步骤1. 不同类型缺氧模型复制(1)乏氧性缺氧:取1号小鼠及5克钠石灰放入缺氧瓶中,盖紧瓶塞,复制乏氧性缺氧。

(2)一氧化碳中毒性缺氧:取2号小鼠,并与一氧化碳发生装置相连,然后将3ml甲酸与2ml 浓硫酸放于锥形瓶中,塞紧后用酒精灯加热。

实验21 缺氧动物模型复制及中枢神经系统功能抑制和低温对缺氧的影响

【目的】

本实验学习复制乏氧性缺氧和血液性缺氧的动物模型方法,观察缺氧过程中呼吸的反应及血液色泽和全身一般情况的变化,并了解温度和中枢神经系统机能状态对缺氧耐受的影响以及对照实验和控制实验条件重要性。

【原理】

当供应组织的氧不足,或组织利用氧障碍时,机体的机能和代谢可发生异常变化,这种病理过程称为缺氧。

缺氧是多种疾病共有的病理过程。

许多原因都能使机体发生缺氧。

不同类型的缺氧,其机体的代偿适应性反应和症状表现有所不同。

根据缺氧的原因不同可将缺氧分为乏氧性缺氧、血液性缺氧、循环性缺氧和组织中毒性缺氧四种类型。

将动物放置于密闭的容器内,使其吸入气中的氧分压逐步降低以复制乏氧性缺氧模型。

乏氧性缺氧(又称低张性缺氧),主要表现为动脉血氧分压降低,氧含量减少,组织供氧不足。

正常毛细血管血液中氧离血红蛋白浓度约为26g /L。

乏氧性缺氧时,动、静脉血中的氧离血红蛋白浓度增高。

当毛细血管血液中氧离血红蛋白浓度达到或超过50g/L时,可使皮肤和粘膜呈青紫色(称为紫绀)。

抑制动物中枢神经系统功能和降低体温,降低其代谢率可增强机体的缺氧耐受性。

一氧化碳(CO)与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力高2l0倍.当吸入气中含有0.1%的CO时,血液中的血红蛋白可能有50%为碳氧血红蛋白(HbCO)。

HbCO不能与O2结合,同时还可抑制红细胞的糖酵解。

使2,3-二磷酸甘油酸(2,3-DPG)生成减少,氧离曲线左移,HbO2中的O2不易释放,从而加重组织缺氧。

当血液中的HbCO增至50%时,动物可迅速出现痉挛、呼吸困难、昏迷,甚至死亡。

此时,动物的动脉血含过多的HbCO,其皮肤、粘膜呈HbCO的樱桃红。

亚硝酸盐可使血红素中二价铁氧化成三价铁,形成高铁血红蛋白(HbFe3+OH),导致高铁血红蛋白血症。

高铁血红蛋白中的三价铁因与羟基结合牢固,失去结合氧的能力,或者血红蛋白分子中的四个二价铁中有部分氧化成三价铁,剩余的二价铁虽能结合氧,但不易解离,导致氧离曲线左移,使组织缺氧。

低浓度美兰为还原剂,可抑制氧化剂的中毒反应。

亚硝酸盐等氧化剂中毒时,如高铁血红蛋白含量超过血红蛋白总量的10%,就可出现缺氧表现,当血液中HbFe3+OH达到15g/L,皮肤、粘膜可出现青紫颜色。

达到30%~50%,则发生严重缺氧。

【预习要求】

1. 预习相关理论预习病理生理学教材中缺氧内容。

2.实验方法第三章实验动物基本知识,第四章动物实验技术,统计学知识参见第5章第四节常用统计指标和方法;

3.文献检索检索相关研究论文,检索方法参见第五章第五节。

4. 预绘制实验原始数据记录表格和统计表格。

5. 预测实验结果。

【材料】

小白鼠,100、500ml广口瓶和测耗氧装置,50g/L亚硝酸钠溶液,10g/L美兰溶液、2.5g/L氯丙嗪溶液(新鲜配制)、生理盐水,CO气体(甲酸加浓硫酸制取),钠石灰。

一、中枢神经系统功能抑制和低温对动物耐受缺氧的影响

【方法】

1.装置原理量筒充以一定量的水,移液管用胶管与缺氧瓶塞上的一个管子相连并构成一密闭的空间(图7-13-1)。

小鼠在这密闭的缺氧瓶中,不断消耗氧气,产生的CO2 被钠石灰吸收,瓶内气压逐渐降低而产生负压,移液管内液面因瓶内负压而上升,而量筒内的液面却下降,量筒内液面下降的毫升数即为小鼠的耗氧量。

鼠死后从量筒上读出液面下降的毫升数,即为小鼠的总耗氧量(A)。

2.取性别相同,体重相近的小鼠2只,并准确称取体重。

按随机分配的原则,将其中1只鼠作为实验组,另一只作为对照组。

实验组鼠按0.1ml/10g体重腹腔内注射2.5g/L氯丙嗪,安放在冰浴的沙布上10~15分钟,使呼吸频率降为70~80次/分;对照组鼠按0.1ml/10g 体重腹腔注射生理盐水,放置室温10~15分钟。

3.将2只鼠分别放入100ml的广口瓶内,按图7-13-1连接测耗氧装置。

【观察项目】

1.从密闭测耗氧装置开始计时至鼠死亡,记录小鼠存活时间,用测耗氧装置测定总耗氧量(A)。

根据总耗氧量A(ml),存活时间T(min),鼠体量W(g)三项指标,求出总耗氧率R(ml/g/min):

R(ml/g/min)=A(ml)÷W(g)÷T(min)

2.列各项指标的原始数据表并进行统计处理,数据以`x±S表示,对实验组和对照组的T、R作t检验。

二、不同原因造成不同的缺氧类型

【方法】

1.密闭瓶

(1)取小鼠一只,数正常呼吸频率(次/10秒),并注意深度。

观察活动一般情况及耳、尾、口唇的颜色。

(2)将鼠放入含钠石灰(约5g)的100ml广口瓶内,待安静后塞紧瓶塞,开始记录时间,以每隔5分钟间隔数呼吸频率(次/10秒)一次,并观察行为(如挣扎、痉挛等)和耳、尾、口唇的颜色变化,直至动物死亡,尸体留待打开腹腔观察。

2.吸入CO

(1)取小鼠一只,数正常呼吸频率(次/10秒),并注意深度。

观察活动一般情况及耳、尾、口唇的颜色。

(2)将鼠放入500ml广口瓶内,塞紧瓶塞,用10ml注射器抽取CO气体10ml,注入刚密闭的广口瓶内,形成2%CO的空间环境,开始记录时间,观察方法与指标同项目1的第(2)项。

3.注射亚硝酸盐

(1)取体重相近的鼠2只,数呼吸频率和观察皮肤粘膜色泽。

向腹腔内各注射50g/L 亚硝酸钠0.2ml后,立即向其中一只腹腔内再注射10g/L美兰溶液0.2ml,另一只注射生理盐水0.2ml。

(2)观察方法与指标同项目1的第(2)项,并观察两鼠表现及死亡时间有无差异。

打开以上4只死亡小鼠的腹腔,取下小块肝组织置滤纸片上一起进行血液或肝脏颜色比较。

【实验报告要求】

1.题目。

2.署名作者和合作者姓名及单位。

3.结构式摘要(目的,方法,结果,结论)。

4.材料和方法主要实验材料,装置连接。

5.观察项目及观察指标,数据用`x±s表示,统计方法。

6.结果记录各项实验结果的数据,原始数据列表,进行统计处理和显著性检验。

主观指标用文字描述。

分析和探讨各处理因素的作用及机制。

用文字和数据(包括显著性检验结果)逐一描述实验结果。

7.讨论对实验结果进行分析推理。

包括分析影响实验结果的主要干扰因素及改进方法。

8.参考文献。