动物模型的复制方法

- 格式:doc

- 大小:16.53 KB

- 文档页数:7

胶原诱导性关节炎动物模型制作的步骤及方法自20世纪70年代次建立胶原诱导性关节炎动物模型以来,已有研究证实,类风湿关节炎患者血清及滑液中存在抗胶原抗体,且这种对胶原组织的自身免疫反应,可以解释类风湿关节炎所具有的系统性和慢性持续性发展的特点。

(1)复制方法将Ⅱ型胶原(是一种与免疫系统隔绝的蛋白质,大量存在于关节软骨中)溶于0.1mol/L的醋酸中,在4℃下搅拌充分溶解,浓度为2g/L,置4℃冰箱过夜,再将灭活卡介苗(BCG)置于液体石蜡中,配成2g/L的弗氏佐剂,将二者等体积混合、乳化,制成Ⅱ型胶原乳剂。

将该乳剂于小鼠的尾根部皮内注射0.1ml致炎,第21日腹腔注射乳剂0.1ml 作为激发注射。

(2)模型特点次免疫注射后,可在皮内注射部位形成多处小溃疡,此为局部炎症刺激反应,一般1周左右可自行结痂愈合;关节炎体征:致炎后24d,小鼠出现关节肿胀,先两个后足,然后蔓延到前足和尾部,并日渐加重,36d达高峰;用足爪仪测足爪变化,再致炎28d,足爪明显大于正常对照组。

在发病过程中,动物的毛色失去光泽,轻微脱毛,体重减轻,伴有耳及尾部的炎症病灶。

肉眼可见单个或多个关节红、肿,动物行动不便;光镜下,早期滑膜组织有中性粒细胞、单核细胞、淋巴细胞浸润,继之滑膜细胞增生、排列紊乱,纤维素渗出,胶原纤维沉着,纤维素样坏死,即滑膜炎表现;电镜下,滑膜细胞线粒体减少,溶酶体增多,细胞间隙增大;关节腔内渗出液细菌培养阴性,提示CIA为非感染性炎症。

CIA的骨质破坏与破骨细胞的异常表达关系密切,利用组织形态测定CIA小鼠近端胫骨及腰椎骨的骨质丢失,发现早期有大量破骨细胞和暂时性骨质构建,致炎后4周,在近端胫骨接近关节炎症部位,破骨细胞及骨小梁的数量比对照组增加4倍,腰椎部位未显示关节炎症状,破骨细胞募集较晚,随着时间的推进,在近端胫骨和腰椎有骨的吸收。

(3)比较医学 CIA作为RA的动物实验模型,表现为多发性外周关节炎,关节局部红肿,严重致关节畸形。

动物感染模型的制作步骤及方法(1)复制方法取豚鼠、白化仓鼠、黑线仓鼠、大鼠、布氏田鼠和雏鸡5个种属的小动物,经滴鼻分别感染10的5.7次方TCID50/ml SARS-CoV BJ201株,感染剂量分别为:豚鼠0.5ml,白化仓鼠0.2ml,黑线仓鼠0.2ml,大鼠0.3ml和雏鸡0.2ml,布氏田鼠(成年和幼年)用鼻腔喷雾法。

感染后每天详细观察并记录感染动物的临床表现。

感染后第14日无痛处死模型动物,解剖后进行肉眼大体观察,并取模型动物肺、脾、淋巴结和咽等组织进行组织病理学观察和病毒核酸的检测。

接种感染后豚鼠出现肺水肿;布氏田鼠攻毒后出现死亡。

表现为口鼻及肠道出血,肺组织呈出血性间质性肺炎改变,肝、脾、肾、胰腺组织均呈淤血性改变;存活动物肺组织表现为间质性肺炎,局灶出血及肺气肿改变。

其他动物的组织脏器无任何组织病理损伤。

从感染大鼠、豚鼠和布氏田鼠的肺组织中可分别扩增出病毒核酸,其他感染小动物组织的扩增结果则均为阴性。

对仓鼠和大鼠感染后2周的血清进行SARS抗体检测的结果均为阳性。

(2)模型特点SARS病毒能感染布氏田鼠的多个器官如肺、肝、脾、肾、胰、淋巴结等,并可造成器官损伤。

除布氏田鼠有较明显的病理改变外,其他感染小动物均未观察到任何明显的眼观病理变化,但有体液免疫和细胞免疫的产生,感染2周后的仓鼠和大鼠血清中可检测到SARS病毒抗体,并从其肺和咽组织中扩增出病毒RNA,提示SARS-CoV能够在这些动物体内复制,可以为SARS小动物模型的进一步研究提供基础。

(3)比较医学在2周的造模观察期间,所有感染的小动物均未出现如高热、干咳、呼吸困难等SARS特征的临床症状和病毒血症,但大鼠、布氏田鼠表现出与人类SARS患者相似的血清学、免疫学、病理学等方面的变化,可以作为SARS研究的动物模型。

除此之外,对BALB/c小鼠、家猫(Felis domesticus)和雪貂(Mustela furo)等的人工感染试验表明,这3种动物均对SARS-CoV易感,其中BALB/c小鼠感染SARS-CoV后可在其肺脏和肠组织中发现病毒复制,家猫(Felis domesticus)感染后虽然与BALB/c小鼠一样无明显的临床表现,但可以向外排毒,并能够传染于其他健康个体,这种表现与大鼠和布氏田鼠的结果相一致。

神经根型动物模型制作步骤及方法(1)复制方法将大鼠按30mg/kg体重的剂量经腹腔注射戊丨巴丨比丨妥丨钠麻醉,常规备皮、消毒、铺巾,以第2胸椎棘突为标记。

以颈7为中心,沿棘突纵行切开皮肤及皮下组织。

切口约为1.5cm,用尖丨刀锐性分离棘突两侧的肌肉,暴露棘突及两侧椎板,用眼科剪刀剪断颈6、7两侧横突以上椎板,暴露出椎管内的脊髓,用神经剥离子将脊髓推向右侧,显露出左侧颈6、7神经根将浸有甲醛的定量滤纸片放在颈6、7神经根腋下。

仔细止血,逐层缝合,无菌包扎。

(2)模型特点造模后3d,模型组大鼠致炎物周围的神经根以严重的血管扩张、充血、神经纤维水肿为主,伴有少量的炎症细胞反应;造模后7d,模型组大鼠致炎物周围的神经根以严重的炎症细胞浸润表现为主要特征。

伴有神经纤维水肿、变性;造模14d后,模型组大鼠致炎物周围的神经根内肉芽肿形成,程度较重,内有多核细胞。

纤维母细胞及胶原纤维,仍可见不同程度的炎症细胞浸润;造模后21d,模型组大鼠致炎物周围的神经根内胶原纤维增多,且向严重的瘢痕化发展。

大鼠表现动作不活跃。

如有外在因素惊动时,只能用右上肢及双下肢缓慢爬行,左上肢紧贴胸前,不敢触地、肘关节、腕关节不活动、第2、3趾紧缩(估计可能是避免牵扯炎症水肿的神经根,动物的自我保护性动作)。

同时,用棉签轻触颈7神经根分布区,模型鼠表现为身体迅速躲闪。

并持续不断地嘶叫(估计可能是痛觉过敏的现象)。

实验观察表明,模型鼠行为开始改善的时间大概在2周左右。

动作的恢复由左上肢不能触地,紧贴胸前,到可用肘关节触地。

痛觉的变化由痛觉敏感到不太敏感。

模型鼠体感诱发电位N11波幅下降,N9~N13潜伏期延长;术后不同时期,大鼠神经根内P物质的含量(衡量疼痛敏感性)明显增加,大鼠血浆中PGE2的含量(反映炎症反应严重程度)明显增加。

(3)比较医学神经根型颈椎病根性痛的产生实质上是在以颈椎退变为先导,在神经根管狭窄的基础上,损伤继发性生理、生化改变出现代谢紊乱、代谢产物淤积(如突出髓核中号的样物质、酸性产物蓄积)、生物活性物质释放(组胺、磷脂酶A2、P物质、前列腺素等化学性物质)的刺激。

动物模型复制的基本原则动物模型复制的基本原则,听起来有点高深,其实没那么复杂,反正我理解就是:用小动物们来帮咱们搞明白一些咱们自己不容易直接知道的事。

你看,咱们人类就喜欢找捷径,尤其是做实验的时候,实验都贵得很,时间也不等人,所以要做个动物实验,能用小动物代替人类,那效率可就高了。

所以啊,这就有了“动物模型”的说法。

简单来说,动物模型就是通过某种方式让小动物身上模拟出人类的一些生理、病理情况,看看它们怎么反应,咱们就能从中得出一些结论。

听着不难吧?其实要做好一个动物模型,并不是什么都能随便复制的,得有些基本原则,咱们不能像个小孩一样胡乱模仿,得按规矩来。

首先呢,动物模型必须要具备代表性。

你想啊,做个实验,怎么也得找个靠谱的代替品。

举个例子,咱不能拿只狗来做一个肝癌的实验,虽然狗的肝脏也很重要,但它跟人的肝脏比起来,能差出一大截。

人和狗,生理结构差异还是挺大的。

所以,要选对动物,得确保它的生理特点和你想研究的病症有点关系,否则实验就会完全失真,到最后什么也看不出来。

像是研究心血管问题,常用的实验动物就是大鼠和兔子,毕竟它们的心脏结构比较接近人类,研究结果才有参考价值。

然后呢,选择的动物必须健康。

健康的动物才能代表正常的生理状态,不然你搞个生病的动物来做实验,那这实验就变成了“看病”,根本不能用它来说明什么普遍性的问题。

你想想,如果一个人已经得了癌症,能代表普通人的身体情况吗?显然不能。

所以,选动物时得小心,不能让它们带着病来做实验,避免搞出假数据,给科研工作添麻烦。

再来呢,实验环境也得讲究。

咱们常说,环境决定一切,实验环境也不例外。

别看咱们人类能忍受各种奇怪的环境,小动物们可不是那么好糊弄的。

环境太嘈杂,或者温度湿度不合适,动物的身体状态就会受到影响,影响实验结果。

环境控制不好,动物自己都不舒服,怎么可能配合你做实验?咱们做实验不是瞎折腾,要考虑动物的生理需求,给它们合适的居住空间,尽量减少干扰,让它们能自然地生活下去,这样才有数据的意义。

溶血性贫血动物模型制作步骤及方法溶血性贫血是由于红细胞破坏增多、增速,超过造血代偿能力时所发生的一组贫血。

红细胞的平均寿命为15~20d,红细胞破坏速度远远超过骨髓的代偿潜力时,则出现贫血。

溶血性贫血发病的基本问题是红细胞寿命缩短,易于破坏。

主要通过以下三方面的机制:红细胞膜的异常变化;血红蛋白的异常;机械性因素。

1乙酰苯肼诱发的溶血性贫血大鼠模型(1)复制方法体重为180~250g的雄性大鼠,大鼠常规饲养,自由饮水和进食。

分别于造模的1, 4, 7日经腹腔注射2%乙酰苯肼(Acetylphenylhydrazine, APH)生理盐水溶液,初次注射剂量为1ml/100g体重,第2、3次剂量减半为0.5ml/100g体重。

注射乙酰苯肼后,每天上午经大鼠尾静脉取血作血红蛋白测定,并进行血红细胞计数和白细胞计数。

通过不同方法分别作网织红细胞、海氏小体(Heina body)、中性粒细胞、碱性磷酸酶(AKP)、酸性磷酸酶(ACP)、ATP 酶、琥珀酸脱氢酶(SKH)及葡萄糖-6-磷酸酶(G-6- P)染色。

(2)模型特点注射APH后第3日,模型大鼠开始出现疲乏无力,行动迟缓,嗜睡、喘息;面、眼、耳、尾苍白,体温偏低等临床表现。

肉眼观察可见肝、脾均肿大,脾肿大尤为明显,呈暗红色。

血液学观察指标:血红蛋白和红细胞呈进行性下降,网织红细胞、海氏小体和白细胞总数显著增多(显示出贫血性血象)。

注射APH 1周后,模型动物血红蛋白可下降为40~70g/L;红细胞降为(200~400)×1000000000/L;白细胞降为(30~39)×1000000000/L;网织红细胞则升为85%~95%,海氏小体升至30%~38%(正常为0)。

血细胞组织化学染色观察显示中性粒细胞AKP、ACP、ATP酶、SDH和G-6-P酶均出现不同程度异常。

(3)比较医学乙酰苯肼可引起骨髓造血干细胞生长发生变化,促使其从骨髓向脾脏转移,而在代偿期出现骨髓血细胞增多。

1.三类小鼠缺氧动物模型的复制方法和原理是什么?(1)组织性缺氧(氰化钾中毒性缺氧)方法:取小鼠1只,腹腔注射0.1%氰化钾0.3ml。

原理:CN-与细胞色素aa3铁原子中的配位键结合,形成氰化高铁cyt aa3,使细胞色素氧化酶不能还原,失去传递电子的功能,呼吸链中断,从而使生物氧化受阻,造成组织性缺氧。

(2)血液性缺氧一氧化碳中毒性缺氧方法:准备CO发生装置,将1只小鼠放入广口瓶中,观察其正常表现后,与CO发生装置连接。

用刻度吸管取甲酸3 ml放于试管内,沿试管壁缓慢加入浓硫酸2 ml,塞紧瓶塞。

原理:CO与血红蛋白的亲和力是氧的210倍。

吸入CO后,一方面,血红蛋白与之结合形成HbCO而失去携氧能力。

另一方面,当CO与Hb分子中的某个血红素结合后,将增加其余三个血红素对氧的亲和力,使Hb结合的氧不易释放。

同时,CO还可以抑制红细胞内糖酵解,使2,3-DPG生成减少,使氧离曲线左移,使Hb结合的氧不易释放。

亚硝酸钠中毒性缺氧方法:选体重相近的小鼠2只,观察正常指标;腹腔注射5%亚硝酸钠0.3 ml,立即取其中1只小鼠腹腔内注入%美蓝溶液0.3ml;另1只则注入生理盐水0.3 ml。

原理:亚硝酸盐可以将血红素中的二价铁氧化成三价铁,形成高铁血红蛋白。

高铁血红蛋白中的三价铁因为与羟基结合牢固,从而失去结合氧的能力。

同时当血红蛋白分子中的四个二价铁中有一部分被氧化成为三价铁以后,剩下的二价铁虽然能结合氧,但不易解离。

(3)乏氧性缺氧方法:广口瓶加入钠石灰少许,取小鼠1只放入瓶中,观察各项指标;塞紧瓶塞,每10min 重复观察上述指标1次,如有其他变化,随时记录,直至动物死亡。

原理:钠石灰可以吸收空气中的氧气,当吸入气的氧分压过低时,肺泡气氧分压降低,弥散进入血液的氧气随之减少。

2.各类缺氧小鼠死亡后皮肤、黏膜和肝脏颜色是什么?为什么会有上述表现?(1)组织性缺氧(氰化钾中毒性缺氧)皮肤、黏膜、肝脏玫瑰红或红色。

课号:课程名称:医学动物实验学改卷教师:学号:姓名:得分:动物疾病模型的复制,是用人为的方法,使动物在一定的致病因素(物理的、化学的、生物的)作用下,造成动物组织、器官或全身一定损害,出现某些类似人类疾病的功能、代谢、形态结构方面的变化或各种疾病,通过这种手段来研究人类疾病的发生、发展规律,为研究人类疾病的预防、治疗(包括新药物试用)提供理论依据。

所以动物疾病模型的复制,在医学科学研究中占有十分重要的地位。

(引自《实验动物科学》_第四节动物模型的复制方法)。

根据各类动物不同的生理特性和解剖学特点,来复制不同的疾病模型也是极具考究的。

次述我想举例的疾病模型是动脉粥样硬化症和心率失常症。

兔是最早用以制造高脂血症和动脉粥样硬化症模型的动物,至今仍然多被采用。

它对外源性胆固醇的吸收率高,可达75~95%,通过喂食高胆固醇、高脂肪饮食一段时间,家兔形成动脉粥样硬化症模型,其造模时间仅为3个月,比用犬、猴制作同类模型所需要的时间短。

而且与人体发生的病变相似,取血检查也较方便。

动脉粥样硬化症(心血管内科),动脉硬化是动脉壁增厚、变硬而失去弹性,可累及大、中、小三类动脉。

常见的动脉硬化有:动脉粥样硬化、动脉中膜钙化和小动脉硬化三种。

动脉粥样硬化是临床最重要的一种动脉硬化,是造成脑血管病、冠心病等而威胁中老年人健康和生命的一种疾病。

(引自百度百科)而具体的实验方法,也有多种。

例如:兔诱发模型、免疫学方法、注射儿茶酚胺类药物法、注入同型半胱氨酸法、注射表面活化剂法、胆固醇一脂肪乳剂静脉注射法等等。

此处,我举例的是胆固醇一脂肪乳剂静脉注射法。

具体的操作步骤如下:将胆固醇及猪油各3g在电磁加热搅拌下完全溶解后加入吐温-803g,搅匀,再缓缓加入丙二醇5ml和沸水的混合液,充分搅拌乳化,使成100ml,经抽滤后显微镜下检查,乳剂颗粒均匀,并小于7~8μm即可应用。

给兔耳缘静脉注射5ml/kg,可见血浆胆固醇及甘油三酯立即升高。

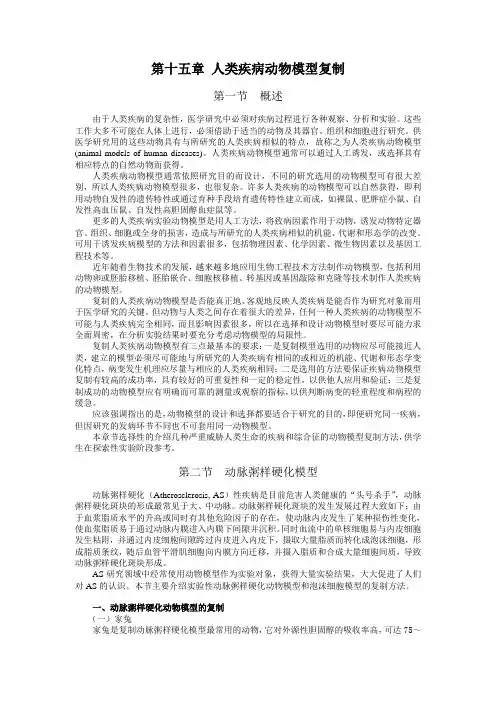

第十五章人类疾病动物模型复制第一节概述由于人类疾病的复杂性,医学研究中必须对疾病过程进行各种观察、分析和实验。

这些工作大多不可能在人体上进行,必须借助于适当的动物及其器官、组织和细胞进行研究。

供医学研究用的这些动物具有与所研究的人类疾病相似的特点,故称之为人类疾病动物模型(animal models of human diseases)。

人类疾病动物模型通常可以通过人工诱发,或选择具有相应特点的自然动物而获得。

人类疾病动物模型通常依照研究目的而设计,不同的研究选用的动物模型可有很大差别,所以人类疾病动物模型很多,也很复杂。

许多人类疾病的动物模型可以自然获得,即利用动物自发性的遗传特性或通过育种手段培育遗传特性建立而成,如裸鼠、肥胖症小鼠、自发性高血压鼠、自发性高胆固醇血症鼠等。

更多的人类疾病实验动物模型是用人工方法,将致病因素作用于动物,诱发动物特定器官、组织、细胞或全身的损害,造成与所研究的人类疾病相似的机能、代谢和形态学的改变。

可用于诱发疾病模型的方法和因素很多,包括物理因素、化学因素、微生物因素以及基因工程技术等。

近年随着生物技术的发展,越来越多地应用生物工程技术方法制作动物模型,包括利用动物卵或胚胎移植、胚胎嵌合、细胞核移植、转基因或基因敲除和克隆等技术制作人类疾病的动物模型。

复制的人类疾病动物模型是否能真正地、客观地反映人类疾病是能否作为研究对象而用于医学研究的关键。

但动物与人类之间存在着很大的差异,任何一种人类疾病的动物模型不可能与人类疾病完全相同,而且影响因素很多,所以在选择和设计动物模型时要尽可能力求全面周密,在分析实验结果时要充分考虑动物模型的局限性。

复制人类疾病动物模型有三点最基本的要求:一是复制模型选用的动物应尽可能接近人类,建立的模型必须尽可能地与所研究的人类疾病有相同的或相近的机能、代谢和形态学变化特点,病变发生机理应尽量与相应的人类疾病相同;二是选用的方法要保证疾病动物模型复制有较高的成功率,具有较好的可重复性和一定的稳定性,以供他人应用和验证;三是复制成功的动物模型应有明确而可靠的测量或观察的指标,以供判断病变的轻重程度和病程的缓急。

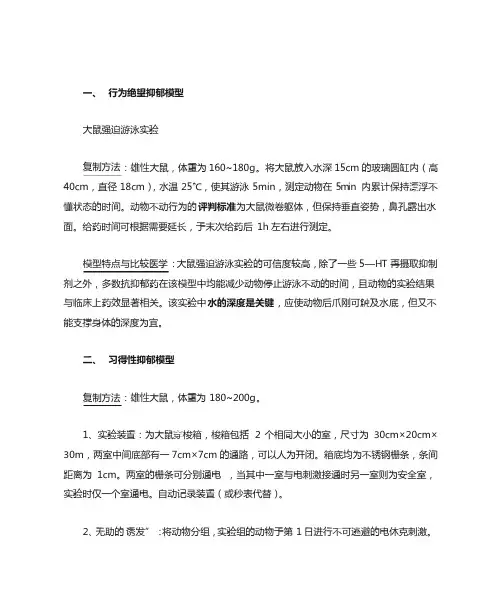

一、行为绝望抑郁模型大鼠强迫游泳实验复制方法:雄性大鼠,体重为160~180g。

将大鼠放入水深15cm的玻璃圆缸内(高40cm,直径18cm),水温25℃,使其游泳5min,测定动物在5m in内累计保持漂浮不懂状态的时间。

动物不动行为的评判标准为大鼠微卷躯体,但保持垂直姿势,鼻孔露出水面。

给药时间可根据需要延长,于末次给药后1h左右进行测定。

模型特点与比较医学:大鼠强迫游泳实验的可信度较高,除了一些5—HT再摄取抑制剂之外,多数抗抑郁药在该模型中均能减少动物停止游泳不动的时间,且动物的实验结果与临床上药效显著相关。

该实验中水的深度是关键,应使动物后爪刚可触及水底,但又不能支撑身体的深度为宜。

二、习得性抑郁模型复制方法:雄性大鼠,体重为180~200g。

1、实验装置:为大鼠穿梭箱,梭箱包括2个相同大小的室,尺寸为30cm×20cm×30m,两室中间底部有一7cm×7cm的通路,可以人为开闭。

箱底均为不锈钢栅条,条间距离为1cm。

两室的栅条可分别通电,当其中一室与电刺激接通时另一室则为安全室,实验时仅一个室通电。

自动记录装置(或秒表代替)。

2、无助的“诱发”:将动物分组,实验组的动物于第1日进行不可逃避的电休克刺激。

作法是关闭穿梭箱的中间通路,将大鼠放入一侧箱内,通过箱底部金属栅条通电使大鼠足部接受0.8m A×15s的电刺激,1次/min,共60次(即15s的电刺激+45s的间歇期),总共持续时间1h。

对照组大鼠只放入箱内而不进行电刺激,时间相同。

3、条件回避实验:第2日动物开始给药,采取亚长期(3~7d)给药方法。

最后一次给药后24h,进行条件回避实验。

将动物放入穿梭箱后适应5s,然后进行试验,条件刺激为铃声(或光信号),非条件刺激为足底电击0.8mA。

在铃声响后(或光信号出现后)3s 开始刺激,动物逃到安全室后停止铃声(或光信号)和电刺激,如动物未能逃避且刺激达30s时停止。

转基因动物模型的制作步骤及方法

(1)复制方法主要采用转基因技术建立该模型。

(2)模型特点目前已制备成功的PD遗传模型主要有α-synuclein转基因小鼠和转基因果蝇。

高表达人类α- synuclein的转基因小鼠具有PD的部分特征,如纹状体DA神经末梢丢失,在胞浆有α-synuclein 和ubiquitin阳性的包涵体形成,运动功能障碍。

这些转基因小鼠包涵体与人类Lewy小体有差别,主要表现在缺乏纤维样结构特征。

有时在细胞核内也可见到包涵体,这与人类PD明显不同。

一些转基因小鼠只有包涵体形成和运动功能障碍但无DA能神经元变性,这些小鼠脑干运动神经元病变更明显。

还有一个现象是野生型与突变型转基因小鼠病理改变基本一样。

α- synuclein转基因果蝇具备PD的一些重要特征,包括DA能神经元缺失,神经细胞内包涵体形成,运动功能障碍等。

由于果蝇的遗传规律研究较透彻加上寿命较短,这一模型对了解某些新蛋白在PD发病机制中的作用有重要价值。

(3)比较医学多数PD为散发,遗传因素不起主要作用。

在PD人群中家族性PD占少数的病例,其遗传因素起关键作用,目前至少已发现两个家族性PD致病基因,包括α-synuclein和Park in。

可表达与PD发病有关的野生或突变基因的转基因动物,可作为PD遗传模型,用于相关致病基因的致病机制、环境因素与遗传因素的相互作用等方面的研究。

油酸二次静脉注射法复制家兔ARDS模型的效果评析目的:观察油酸(oleic acid,OA)二次静脉注射法复制ARDS家兔模型的效果。

方法:采用OA二次静脉注射方法复制ARDS家兔模型。

经耳缘静脉分2次缓慢注射OA(0.1ml/kg),第一次注射0.1ml,间隔10min后给予剩余量。

健康成年雌性家兔12只,应用随机数字表法将实验动物随机分为空白对照组(CON),ARDS组(OA),每组6只家兔。

光学显微镜观察肺组织病理切片变化,观察CON组干预5h和OA组干预1h、5h后家兔血气分析结果,观察各组肺干湿重比。

结果:肺组织HE染色病理切片示,CON组肺泡壁结构基本正常。

OA组肺组织病理变化基本符合ARDS肺组织病理变化,可见肺组织出血、炎性细胞浸润、肺泡内渗出液以及肺泡内透明膜形成。

与CON组比较,OA组在1h 及5h检测PaO2、PaO2/FiO2均显著降低,差异统计学意义(P<0.05)。

OA组于5h复测血气分析示较1h测量PaO2、PaO2/FiO2升高,差异有统计学意义(P <0.05)。

CON组与OA组各时间点所测PaCO2无统计学差异。

与CON组比较,OA组D/W显著降低,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:OA二次静脉注射法可在短时间内成功复制ARDS家兔模型,并较传统给药方法家兔存活率提高。

标签:急性呼吸窘迫综合征;油酸;氧合指数静脉注射OA是复制ARDS模型的经典方法之一,它具有可重复性高、操作简便等优点。

然而,应用动物复制传统给药方法的油酸型ARDS模型具有约15%~30%的死亡率[1-3]。

本实验旨在观察改良后的OA二次静脉注射法所复制ARDS家兔模型肺组织病理变化、血气分析结果和肺干湿重比,评价OA二次静脉注射法复制ARDS家兔模型的效果。

资料与方法实验试剂:OA(Purity>98%)购自生工生物工程(上海)股份有限公司;戊巴比妥钠粉剂购自徐州医学院(德国分装,分子式C11H17O3N2Na,分子量246.26,Lot.No.WS20080810)。

人类疾病动物模型复制方法学嘿,咱今儿就来唠唠这人类疾病动物模型复制方法学。

你说这动物模型,那可真是个神奇的存在呀!就好像是我们打开人类疾病奥秘大门的一把钥匙。

咱先说说物理因素诱导法。

这就好比给动物来一场特别的“洗礼”,通过一些物理手段,比如高温、低温、辐射啥的,让动物也体验体验咱人类可能会遇到的极端情况,从而模拟出相应的疾病状态。

你想想,这不就像是给动物制造了一个特殊的小环境,让它们在里面产生和人类相似的反应嘛!化学因素诱导法也很有意思。

给动物喂点特别的“食物”或者让它们接触些特殊的“玩意儿”,就能让它们得上特定的病。

这就好像是给动物设了个小圈套,它们不知不觉就掉进去了,然后就呈现出我们想要的疾病状态啦。

还有生物因素诱导法呢!让动物感染一些特定的病原体,这不就跟我们人类被细菌、病毒啥的盯上差不多嘛。

它们也会生病,也会有各种症状,这多神奇呀!咱再说这转基因动物模型。

哎呀呀,这可真是高科技呀!直接把人类的基因给弄到动物身上,让动物变成“小人类”,生和人类一样的病。

这就好像是给动物来了个大变身,一下子就变得和我们息息相关了。

还有呢,自发疾病动物模型。

有些动物自己就会得一些和人类类似的病,这可真是大自然的奇妙安排呀!就像是老天爷特意给我们准备的一样,让我们可以好好去研究。

那我们为啥要搞这些动物模型呢?这还用问吗?不搞这些,我们怎么去深入了解那些复杂的疾病呀!动物模型就像是我们的小助手,帮我们探路,让我们能更快地找到治疗疾病的方法。

你说要是没有这些动物模型,我们得走多少弯路呀!我们得花多少时间和精力去摸索呀!有了它们,我们就能少走很多冤枉路,能更快地为患者带来希望。

而且呀,通过研究这些动物模型,我们还能发现很多以前不知道的疾病机制和治疗靶点呢!这可都是宝贝呀!当然啦,在复制这些动物模型的时候,我们也要小心谨慎,要确保方法科学合理,不能瞎折腾动物。

毕竟动物也是有生命的,我们得尊重它们。

总之呢,人类疾病动物模型复制方法学真的是非常重要且有趣的一门学问。

动物模型的复制原则嘿,各位爱动物的小伙伴们,今天咱们来聊聊动物模型的复制原则。

其实啊,这事儿听起来挺高大上的,但实际上,咱们生活中随时随地都在进行这种复制,只不过换了个形式罢了。

我是个模型爱好者,家里堆满了各种动物模型,从憨态可掬的大熊猫到神气活现的狮子,应有尽有。

要说起这些模型的复制原则,还真有几个秘诀呢。

首先,你得有颗爱动物的心。

你看,我制作这些模型之前,总是先观察它们在自然界中的样子,想象它们生活的环境,这样模型才能更贴近真实。

比如,我制作大熊猫的时候,就会想它那可爱的黑眼圈和圆滚滚的身材,然后再动手制作,这样才能做出让人一看就喜欢的模型。

其次,比例得合适。

这就像咱们拍照,要是比例失调了,人物再好看也会让人觉得别扭。

动物模型也是如此,头身比啊,四肢长度啊,都得恰到好处。

我记得有一次,我制作的猴子模型,因为头部比例过大,结果看起来就像个“大头儿子”,逗得我直想笑。

再来就是细节处理。

细节决定成败,这句话用在动物模型上再合适不过了。

你像动物的毛发、纹理,还有它们那独特的表情,都是体现生命力的关键。

我记得有一次,我为了制作一个逼真的豹子模型,特意查阅了大量的资料,连豹子身上的斑纹都是一点一点画上去的。

然后,材料也很关键。

不同的动物,适合不同的材料。

比如,我制作鸟类模型时,就会选择轻便的木头,这样模型才会飞得起来。

而制作大型猛兽模型,就得选用坚固的材料,不然稍一用力就坏了。

说到这,我想起有一次和好友小明讨论动物模型的事情。

小明是个艺术家,他问我:“你觉得,一个模型最重要的品质是什么?”我脱口而出:“真实感。

”他笑了笑,说:“那你看看我的作品,是不是也很有真实感?”我一看,果然,他制作的动物模型,仿佛要从画布上跃出来一样,栩栩如生。

总之,动物模型的复制原则就是用心观察、把握比例、注重细节、选择合适的材料,再加上那么一点点的创意。

只要你热爱动物,喜欢动手,其实每个人都可以成为一个优秀的模型师。

嘿,说不定哪天,你的作品就能登上展览馆,吸引一大波观众呢!。

动物模型的复制方法肿瘤模型的复制方法

复制动物肿瘤的方法很多,如将实验动物用放射线照射或静脉、局部注射放射性同位素;使用各种化学致癌剂(烷化剂、多环芳香烃类、芳香胺类、氨基偶氮染料、亚硝胺类);使用植物毒素(如苏铁素、黄樟素等);使用金属(如铬、镍、砷、镉等);使用RNA和DNA肿瘤病毒;使用多种致癌性霉菌毒素(其中致癌作用最强者为黄曲霉素)等,均可诱发成各种肿瘤。

诱发性肿瘤模型其数量在诱发性动物模型中占首位。

一般是利用致癌物质通过口服、注入、埋藏和涂抹等方式使动物发生肿瘤。

能诱发动物肿瘤的病毒也有不少报导,例如小鼠白血病病毒(MLV)、鸡白血病病毒(ALV)和猫白血病病毒(FLV)分别能引起大小鼠,鸡和猫白血病。

Rous鸡肉瘤病毒可使田鼠、鸡、鸭、鹌鹑、猴、蛇等多种动物发生肉瘤。

猫肉瘤肉毒(FSV)可使大鼠、猫、犬和猴发生肉瘤。

人类腺病毒能诱发小鼠、田鼠肉瘤和淋巴瘤。

(一)诱发性肿瘤动物模型1.肝癌二乙基亚硝胺(DEN)诱发大白鼠肝癌:取体重250g左右的封闭群大白鼠,雌雄不拘。

按性别分笼饲养。

除给普通食物外,饲以致癌物,即用 0.25TN水溶液灌胃,剂量页 1 第

为10mg/kg,每周一次,其余5天用0.025TN水溶液放入水瓶中,任其自由饮用。

共约4个月可诱发成肝癌。

或单用0.005%掺入饮水中口吸服8个月诱发肝癌。

4-2甲基氨基氮苯(DBA)诱发大鼠肝癌:用含0.06?A的饲料喂养大鼠,饲料中维生素B2 不应超过1.5~2mg/kg,4~6月就有大量的肝癌诱发成功。

2-乙酰氨基酸(2AAF)诱发小鼠、狗、猫、鸡、兔肝癌:给成年大鼠含0.03% 2AAF标准饲料。

每日每平均2~3mg2AAF(也可将2AAF混于油中灌喂),3~4月后有80~90%动物产生肝肿瘤。

二乙基亚硝胺诱发大鼠肝癌:用剂量为每日0.3~14mg/kg体重,混于饲料或饮水中给予,6~9个月后255/300大鼠发生了肝癌。

亚胺基偶氮甲苯(OAAT)诱发小鼠肝癌:用1%OAAF苯溶液(约0.1ml含1mg)涂在动物的两肩胛间皮肤上,隔日一次,每次2~3滴,一般涂100次。

实验后7~8周即而出现第一个肝肿瘤,7个月以上可诱发小鼠肝肿瘤约55%。

或用2.5mgOAAT溶于葵瓜子油中,给C3H 小鼠皮下注射4次,每日间隔10天,也可诱发成肝癌。

黄曲霉素诱发大鼠肝癌:每日饲料中含0.001~0.015ppm,混入饲料中喂6个月后,肝癌诱发率达80%。

2.胃癌甲基胆蒽诱发小鼠胃癌:取20g左右的小鼠,无菌手术下,在腺胃粘膜面穿挂含甲基胆蒽(MC)线结。

含MC

的线结是用普通细线,在一端打结后,将线结置于盛有MC

小玻璃试管内,在酒精灯上微微加温,使MC液化渗入线结。

页 2 第

MC浓度为0.05~0.1g20-甲基胆蒽内浸入10~20根线。

手术埋线后4~8个月可诱发成功胃癌。

用不对称亚硝胺,剂量为0.25ml/kg体重,3个月后全部动物发生前胃乳头状癌,7~8个月后有85~100%发生前胃癌。

昆明种最敏感。

A系次之,615系小鼠敏感性最差。

此外还可用甲基亚硝基醋酸尿素给BD大鼠饮水中加2mg/kg体重,每周5次饮用,520天后全部大鼠均发生了腺胃癌。

3.食管癌甲基苄基亚硝胺(MBNA)诱发大鼠食管癌:取体重100g以上的Wistar大鼠,任其食用含甲基苄基亚硝胺的饮水,并将MBNA掺入饲料中使每日摄入量达0.75~1.5mg/kg 体重。

80~100天可诱发成食管癌。

也可用二烃黄樟素(Dihydrosafrole),它是一种制备啤酒的调味品,在大鼠饲料中加入百万分之二千五百至一万(2500~10000ppm)黄樟素,就能引起20~75%的食管癌。

用0.2%或0.005% 的甲基苄基亚硝胺水溶液,给动物经口灌喂,每天一次,大鼠灌注剂量为1mg/kg体重,至第27天即发现一例食管乳头状瘤,154天发现第一例食管癌, 11个月食管癌的发生率为53%。

4.肺癌二乙基亚硝胺(DEN)诱发小鼠肺癌:小白鼠每周皮下注射1TN水溶液一次,每次剂量56mg/kg,DEN总剂量达到868mg,观察时间为100天左右时,发癌率可达40%。

而DEN总剂量达到1176mg,观察时间为半年左右时;发癌率

可达94%。

乌拉坦诱发肺腺癌:小鼠(A系, 1~11/2月龄)页 3 第

较大鼠敏感,每次每只腹腔注入10%乌拉坦生理盐水液0.1~0.3ml,间隔3~5日再注,共注2~3个月,每只小鼠用量

约为 100mg,注后3个月肺腺癌发生率为100%,而且多数为多发性,这种诱发瘤为良性。

此外还可用气管内注入苯并芘、硫酸铵气溶胶、甲基胆蒽等诱发肺癌。

如猴气管内注入3,4苯并芘(苯并花为3~15mg与等量之Fe2O3混合液),每周

一次,共10次,6只猴中有2只诱发肺的鳞状上皮癌。

亦有人用硫酸胺气溶剂给100只大鼠吸入,13个月后所有大鼠都发生了肺腺癌。

用0.2%明胶作悬浮剂将甲基胆蒽混合后给金地鼠气管内注入,每次0.1ml(含甲基胆蒽 5mg)每周一次,共6次,53周后有62.5%动物发生了肺癌。

5.鼻咽癌二甲基胆蒽(MC)诱发大鼠鼻咽癌:取直径2~

3mm的硬质塑米管,在酒精灯上小火拉成锥形,每段长约

3.5cm,管内填以结晶体MC。

小管一端用火封闭,以防药物

外溢,尖端用针刺数孔,使MC能从小妃溢出。

取体重120g

左右的大白鼠,雌雄均可,乙醚麻醉后,由前鼻孔将上述含MC的塑料小管插入鼻腔,利用前鼻孔较小管粗端为小的特点,稍加用力,迫使小管全部进入鼻腔内,其尖部可达鼻咽腔。

不需另加固定,即可使小管长期留于鼻腔内。

待到预定时间(半年以上),或动物自行死亡时,到其鼻咽部,10%福尔马

林固定,脱钙后,石蜡包埋,进行连续切片。

发癌率可达60%以上。

二乙基亚硝胺滴鼻法诱发鼻咽癌:取120g左右页 4 第大白鼠,雌雄均可,乙醚麻醉后,用磨平针尖的8号针头,从前鼻孔轻轻插入,针尖可达鼻咽腔。

经注射器灌注用1%

吐温-80新配的 33.3TN混悬液0.02ml(含DEN6.7mg)每周1次,共15~20次,可诱发成鼻咽癌。

6.宫颈癌取雌性小白鼠,以附有0.1mgMC的棉纱线结在动物不麻醉的状态下,借助于阴道扩张器及磨纯的弯针,将线穿入宫颈。

经右宫角背部穿出,使线结固定于宫颈口。

线的另一端则固定于背部肌肉,缝合皮肤,挂线以后,同日开始连续注射青霉素2~3天。

以防术后感染。

至一定时间(半年左右)处死动物,宫颈组织用10%福尔马林固定,石蜡包埋,连续切片。

7.结肠癌给四周龄的雄性大白鼠,皮下注射二甲基苄肼(Dimethlhydrazine,DMH)每周一次,连续21周,每次DMH21mg/kg。

最后一次给药后1~4周,处死动物。

降结肠部位用Bouin液固定,脱水,石蜡包埋,切片。

所用之DMH 先配成每100ml含 400mg的母液,并加EDTA37mg,用氢氧化纳(0.1N)液将pH调至6.5备用。

(二)移植性肿瘤动物模型目前临床所用的抗肿瘤药中,大多数是经动物移植性肿瘤试验筛选而发现的。

应用动物移植性肿瘤筛选药物的优点是:使一群动物同时接种同样量的

瘤细胞,生长速率比较一致,个体差异较小,接种成活率近100%,对宿主的影响相类似,页 5 第

易于客观判断疗效,可在同种或同品系动物中连续移植,长期保留供试验用,试验周期一般均较短,试验条件易于控制等。

因此目前抗肿瘤药筛选大多数采用动物移植瘤作为筛选模型。

目前世界上保存的动物移植肿瘤约有400株,但筛选试验常用者仅20~30种。

据1984年统计,我国在同系、同种动物中已建立各种动物和人的常见的瘤株64个。

例如小鼠肺腺瘤(HP615)、小鼠子宫颈瘤27 号(U27)、小鼠脑瘤22(B22)、小鼠淋巴细胞性血病(L615)、裸鼠人肝瘤移植瘤和人脑恶性胶质细胞瘤(NCS—1)等。

动物肿瘤可通过移植传代而培养出所需要的肿瘤细胞株。

瘤株是一种组织学类型和生长特性已趋稳定,并能在同系或同种动物中连续传代的肿瘤细胞模型。

肿瘤移植于健康动物,相当于活体组织培养,可长期保存瘤种,供实验所用。

实验中常用腹水瘤和实体瘤两种方式进行移植。

对于会产生腹水的肿瘤,可将其一定数量的细胞注入受体动物腹腔形成腹水瘤或产生腹水。

实体瘤移植也是在无菌条件下,把实体瘤切成2~3mm小块,植于受体动物皮下。

自体式同系动物肿瘤植不产生排导现象。

同种动物移植时可结合注射肾上腺皮质激素、抗肿瘤药物和适当量的放射等方法,降低宿主免疫排斥反应。

异种动物肿瘤移植始于Leidy

(1834年),难度较大。

近50年来异体移植常用下列方法:①接种于皮下或粘膜下,优点是易观察,但排斥作用大,效页 6 第

果欠佳。

②动物肿瘤移植于鸡胚尿囊膜。

特点是较易存活,但人类肿瘤无成功报导。

③人类肿瘤接种于大鼠、豚鼠、兔的眼前房。

缺点是细胞不能传代。

④移植于动物脑内。

肿瘤生长快,但难度大,不易观察。

1983年Bodgen等人用无胸腺大鼠肾包膜下移植人体肿瘤筛选新药,全部实验仅需11天,且命中率高,这项工作为临床病人的药物筛选带来了福音。

页 7 第。