独立之精神 自由之思想

- 格式:pdf

- 大小:343.24 KB

- 文档页数:1

独立之精神,自由之思想陈寅恪陈寅恪1890年7月3日生于湖南长沙,生时祖母黄夫人以其生值寅年,取名寅恪,恪为兄弟间排辈。

陈三立是“清末四公子”之一、著名诗人。

祖父陈宝箴,曾任湖南巡抚。

陈寅恪儿时启蒙于家塾,学习四书五经、算学、地理等知识。

在德国留学期间,他勤奋学习、积蓄各方面的知识而且具备了阅读梵、巴利、波斯、突厥、西夏、英、法、德八种语言的能力,尤以梵文和巴利文特精。

文字是研究史学的工具,他国学基础深厚,国史精熟,又大量吸取西方文化,故其见解,多为国内外学人所推重。

1925年,陈寅恪回国,与梁启超、王国维一同应聘为研究院的导师,并称“清华三巨头”。

后来,他在所作的王国维纪念碑铭中首先提出以“独立之精神,自由之思想”为追求的学术精神与价值取向。

1939年春,英国牛津大学聘请他为汉学教授,并授予英国皇家学会研究员职称。

他是该校第一位受聘的中国语汉学教授,在当时是一种很高的荣誉。

他离昆明到香港,拟全家搭英轮转赴英国牛津大学任教,因第二次世界大战爆发,被逼暂居香港,任香港大学客座教授兼中文系主任。

太平洋战争爆发后,日本人占领香港,陈寅恪立即辞职闲居,日本当局持日金四十万元委任他办东方文学院,他坚决拒绝。

1949年,中华人民共和国成立后,先后被选为中国科学院社会科学部委员、中国文史馆副馆长、第三届全国政协常务委员等职。

“文革”开始之后,陈寅恪遭到残酷折磨。

使他最伤心的是,他珍藏多年的大量书籍、诗文稿,多被洗劫。

1969年陈寅恪去世,享年79岁。

摘录“独立之精神,自由之思想”海宁王静安先生自沉后二年,清华研究院同仁咸怀思不能已。

其弟子手先生之陶冶煦育者有年,尤思有以永其念。

佥曰,宜铭之贞珉,以昭示于无竟。

因以刻石之词命寅恪,数辞不获已,谨举先生之志事,以普告天下后世。

其词曰:士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。

思想而不自由,毋宁死耳。

斯古今仁圣同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望。

先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。

陈寅恪:独⽴之精神,⾃由之思想最开始知道陈寅恪,是很⼩的时候读⼀篇⽂章,说他很多作品在战乱中遗失,留下来的根本不能与他本⾝学术⽔平共论。

但这些作品的遗失,未必没有他⾃⼰性格的原因。

⽽后作者⼜分析了若⼲云云。

因此对他略有些了印象,但也提不上太深。

后来读⾼中,慢慢开始涉猎历史学术作品,兴趣是在宗教和中古史。

所以陈寅恪这个名字,渐渐地看得多了。

⼜去找他的传记,作品来读。

说来惭愧,他的很多作品我⾄今未曾读完过。

当初在图书馆看到厚厚三本柳如是别传,借回来第⼀本,终究因为种种原因没有读完。

所以要说多么了解陈寅恪的学术思想,那是妄⾔。

但我想并不妨碍我对他的喜爱,为他的时运不济,命途多⾇。

为他的⽂章憎命达,为他昔年曾经经历的种种。

最重要的,为他所谓的,独⽴之精神,⾃由之思想。

⽽《寂寞陈寅恪》这本书,读完是可以让⼈感觉惊艳的。

⽂字其实并不特别,只因了陈寅恪这个⼈,这本书便特别起来了。

曾经看《狂⼈刘⽂典》,说刘⽂典⼀⽣狂傲,⼏乎不把别⼈放在眼⾥,唯独对陈寅恪,也是恭敬推崇。

可见陈寅恪⼈格魅⼒之⼤。

对于世⼈来说,识得陈寅恪,⼤多因为他为王国维写的纪念碑——“惟此独⽴之精神,⾃由之思想,历千万祀,与天壤⽽同久,共三光⽽永光”。

当时中华⽂明正处在⼀个变⾰的阶段,究竟是维持古旧⽂化好,亦或是引进西⽅⽂明更好,当时学者们争论不休。

或者对于我们这些后⼈,可以理直⽓壮地选取⼀个中庸态度,以为两者的结合更加完美——亦不排除仍有坚定地单边分⼦存在——但那也只是站在后来者的⾓度来评价这份结合罢了。

对于那个时候的⼈们,⾯对全新的舶来⽂化,已经落后的传统⽂化,到底应该何以取舍?全盘接受?全盘否定?当⼀个群体陷⼊未知的恐慌与迷茫时,这种偏激的全盘论避⽆可避。

然⽽陈寅恪毕竟和旁⼈是不同的——他提出了要将中西⽂化思想结合起来的观点,这是⼗分可贵的。

⼀⽅⾯摒弃了落后于时代的传统,⼜不失其精髓;另⼀⽅⾯接受了⾛在时代前沿的西⽅思想,却⼜不取其糟粕。

独立之精神,自由之思想——陈寅恪《海宁王静安先生纪念碑铭》给教育的启示小强陈寅恪先生写给王国维先生的纪念碑铭,咋看起来和语文教学关系不大。

在此冒昧引用,我只是想借助它山之石浇自家胸中块垒。

陈寅恪先生把读书人读书治学的目的定位为发扬真理,摆脱世俗的意识形态的禁锢。

可以说是发前人所未发的治理名言。

古人论教育,动辄“建国君民”,今人论教育,动辄“振兴中华”,打着“经邦济世”的幌子大行欺名盗世之举,不知教书自有教书之真义,育人自有育人之目的。

爱因斯坦尝言,教育的最终目的就是培养独立自主的完整的人。

一位物理学家一语道破天机,愧煞古今所谓的教育名家。

陈寅恪先生论王国维先生之死“非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡”,正如教育非所论于一党之教育,一国之兴亡也。

须知学科自有学科之特点,教师自有教师之个性,学生自有学生之性情,岂可遽以主流意识形态统制?如果说,历史学的目的在于求真,伦理学的目的在于求善,美学的目的在于求美,哲学的目的在于思考,语文也应该有其目的。

如果说语言的目的在于交流,而文学的目的既不是言情,亦不是言志,更不能沦落为政治和商业的附庸。

文学的目的应该是其自身的不断完善和发展。

文学本身就是其目的。

今人大多侈谈语文是工具性与人文性的统一,工具性不容置疑,但是语文也有非人文、反人文的一面。

语言也有暴力倾向,文学也有色情滥觞。

语文教学除了教会学生正确运用语言之外,还要让学生树立一个正确健康的文学观。

即使他们以后不把文学当作自己终身的事业,也应当作自己终身的兴趣,也能尊重和理解那些把文学当作终身事业孜孜以求的人。

我读美国学者斯莱文的《教育心理学——理论与实践》的最大收获就是,要学会成为“有意识的教师”。

斯莱文认为,一个“有意识的教师”应该能够不断地反思其实践,清醒地认识到实践对学生的影响,并由此做出教学决策。

作为语文老师,更要注重“有意识的教学”,尤其不能人云亦云,照本宣科。

我觉得成为“有意识的教师”首先就要具备独立意识,也就是陈寅恪先生所谓的“独立之精神,自由之思想”。

独立之精神自由之思想明星教授易中天曾撰《劝君免谈陈寅恪》一文,劝诫世人不要谈论陈寅恪,理由是一般人学不来:首先是“顶不住”,其次是“守不住”,再次是“耐不住”。

有此三“不住”,看来谈论也枉然。

陈寅恪家学渊源,又游学欧美十数年,是一位博古通今学贯中西的大学者。

他一生治学涉及宗教、历史、语言、人类学、校勘学等方面,尤其精治魏晋南北朝隋唐之学,造诣深厚,成就卓著。

《隋唐制度渊源略论稿》、《唐代政治史论述稿》是隋唐历史研究划时代意义的名著,每本书虽只有10万字,但其视野开阔、孕大含深,“研究之缜密、立论之严谨和说服力之强,前所未有”。

有论者认为“即此戋戋小册,亦岂今世学者所能为”确是知言。

《柳如是别传》虽是人物传记,却是一本论述明末清初政治史的力作,在清代文学研究上具有重要的参考价值。

陈寅恪三十多岁便入主清华国学研究院,与王国维、梁启超、赵元任并称国学四导师.....,可见其学养深厚、腹笥充盈。

对这样一位举世公认的史学大师、文化巨擘、旷世奇人,后生小子焉敢言三语四妄加贬褒?但免谈,并不妨碍我们对陈寅恪的敬仰,这是我们的自由,怕是易教授也不好推三阻四吧?近年来,研究陈寅恪的著述不少,尤以陆键东的《陈寅恪的最后二十年》和吴斌的《寂寞陈寅恪》材料最为翔实,剖析最为深刻,一代学术大师的孤清、倔傲、骨气、胆量栩栩如生、跃然纸上。

对我们了解一代学术大师的学术精神和人格魅力大有裨益。

阅读这两部著作,时常让人废书兴叹,感慨良多。

撮其大要,录于后,以就教于方家。

重学轻官,刚介有守。

自古以来中国就是一个官本位的社会,“学成文武艺,货于帝王家”、“学而优则仕”一向为学人的价值取向。

做学问就是为了当官,这种传统根深蒂固,在行政权力独尊的年代尤其突出。

1953年,陈寅恪被任命为科学院中古研究所所长,但被他委婉地拒绝了。

在《对科学院的答复》一文中:“允许中古史研究所不宗奉马列主义,并不学习政治”、“请毛公或刘公给一允许证明书,以作挡箭牌”的言论真可谓石破天惊骇人心目。

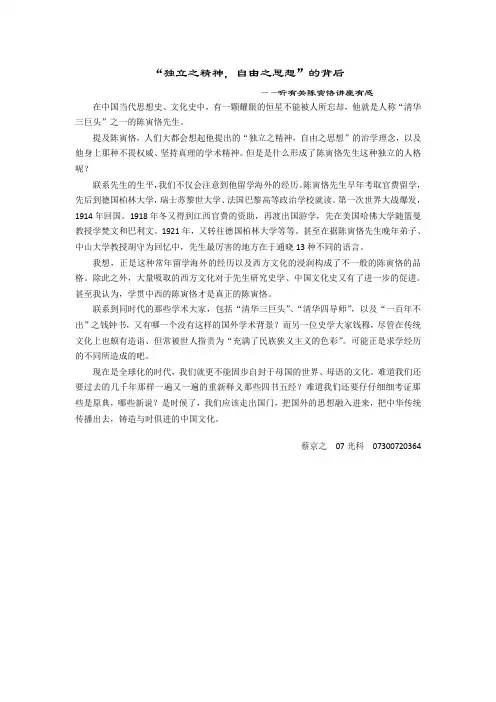

“独立之精神,自由之思想”的背后——听有关陈寅恪讲座有感在中国当代思想史、文化史中,有一颗耀眼的恒星不能被人所忘却,他就是人称“清华三巨头”之一的陈寅恪先生。

提及陈寅恪,人们大都会想起他提出的“独立之精神,自由之思想”的治学理念,以及他身上那种不畏权威、坚持真理的学术精神。

但是是什么形成了陈寅恪先生这种独立的人格呢?联系先生的生平,我们不仅会注意到他留学海外的经历。

陈寅恪先生早年考取官费留学,先后到德国柏林大学,瑞士苏黎世大学、法国巴黎高等政治学校就读。

第一次世界大战爆发,1914年回国。

1918年冬又得到江西官费的资助,再渡出国游学,先在美国哈佛大学随篮曼教授学梵文和巴利文。

1921年,又转往德国柏林大学等等。

甚至在据陈寅恪先生晚年弟子、中山大学教授胡守为回忆中,先生最厉害的地方在于通晓13种不同的语言。

我想,正是这种常年留学海外的经历以及西方文化的浸润构成了不一般的陈寅恪的品格。

除此之外,大量吸取的西方文化对于先生研究史学、中国文化史又有了进一步的促进。

甚至我认为,学贯中西的陈寅恪才是真正的陈寅恪。

联系到同时代的那些学术大家,包括“清华三巨头”、“清华四导师”,以及“一百年不出”之钱钟书,又有哪一个没有这样的国外学术背景?而另一位史学大家钱穆,尽管在传统文化上也颇有造诣、但常被世人指责为“充满了民族狭义主义的色彩”。

可能正是求学经历的不同所造成的吧。

现在是全球化的时代,我们就更不能固步自封于母国的世界、母语的文化。

难道我们还要过去的几千年那样一遍又一遍的重新释义那些四书五经?难道我们还要仔仔细细考证那些是原典,哪些新说?是时候了,我们应该走出国门,把国外的思想融入进来,把中华传统传播出去,铸造与时俱进的中国文化。

蔡京之07光科0730*******。

【最新】陈寅恪励志演讲稿:独立之精神自由之思想-范文word版

本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将予以删除!

== 本文为word格式,下载后可随意编辑修改! ==陈寅恪励志演讲稿:独立之精神自由之思想

我的思想,我的主张完全见于我所写的王国维纪念碑中。

王国维死后,学生刘节等请我撰文纪念。

当时正值国民党统一时,立碑时间有案可查。

在当时,清华校长是罗家伦,是二陈派去的,众所周知。

我当时是清华研究院导师,认为王国维是近世学术界最主要的人物,故撰文来昭示天下后世研究学问的人,特别是研究史学的人。

我认为研究学术,最主要的是要具有自由的意志和独立的精神,所以我说

“士之读书治学,盖将一脱心志于俗谛之桎梏。

”

“俗谛”在当时即指三民主义而言。

必须脱掉“俗谛之桎梏”,真理才能发挥,受“俗谛之桎梏”,没有自由思想,没有独立精神,即不能发扬真理,即不能研究学术。

学说有无错误,这是可以商量的,我对于王国维即是如此。

王国维的学说中,也有错的,如关于蒙古史上的一些问题,我认为就可以商量。

我的学说也有错误,也可以商量,个人之间的争吵,不必芥蒂。

我、你都应该如此。

⾃由之思想,独⽴之精神“历史传承过程是需要读者、当事⼈、史学家三⽅合作完成的。

我们不断阅读着历史,也在反思着历史。

常说读史明智,可真要读懂历史却需要掌握正确的⽅法,才能得其真传。

在历史传承过程中,有这么⼀群⼈,他们既是读者,也是史学家,他们以辩证的思维来阅读历史,以批判的⾓度来反观史,同时⼜以旁观的姿态来记录历史,他们就是历史上那些软弱⽽⼜有着铁⾻的⽂⼈。

中国⼈讲史学,要有史才、史识与史德。

史才指的是⼀个⼈对历史事件的分析综合能⼒。

它要求⼈能条分缕析地去解读⼀个历史事件,同时⼜能⼀眼望穿事件,说出它的本质所在,与其相似的事件⼜有哪些。

所谓史识,就是能够通览全史,博闻强识,对于历史进程、历史知识有⼀个通盘的把握,并且有⾃⼰独到深刻的见解。

有了史才与史识,还须有的就是史德。

史德,就是读史时要养成的⼀种⼼智修养,从⽽能够在读史时不武断,⽆偏见,不凭⾃⼰的主观臆断去评价历史,下任何结论之前都要经过细致的考察。

以上史才、史识与史德,就是读史修史之⼈的必备素质。

古往今来,具备了史才与史识的⼈不少,真正难能可贵也是我们需要加强的,就是史德。

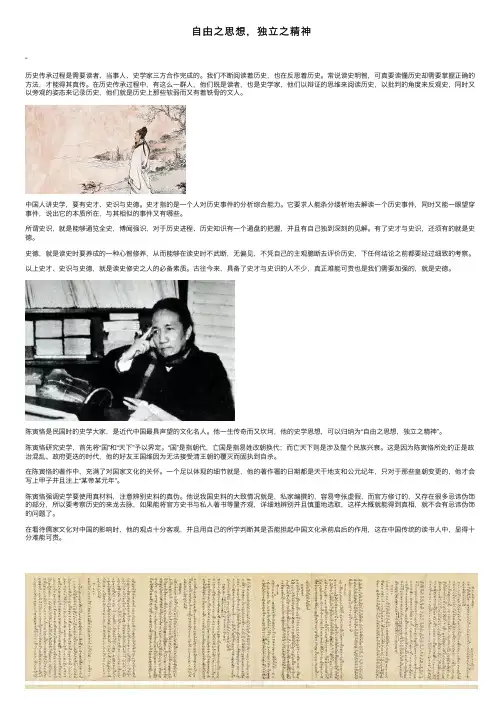

陈寅恪是民国时的史学⼤家,是近代中国最具声望的⽂化名⼈。

他⼀⽣传奇⽽⼜坎坷,他的史学思想,可以归纳为“⾃由之思想,独⽴之精神”。

陈寅恪研究史学,⾸先将“国”和“天下”予以界定。

“国”是指朝代,亡国是指易姓改朝换代;⽽亡天下则是涉及整个民族兴衰。

这是因为陈寅恪所处的正是政治混乱、政府更迭的时代,他的好友王国维因为⽆法接受清王朝的覆灭⽽固执到⾃杀。

在陈寅恪的著作中,充满了对国家⽂化的关怀。

⼀个⾜以体现的细节就是,他的著作署的⽇期都是天⼲地⽀和公元纪年,只对于那些皇朝变更的,他才会写上甲⼦并且注上“某帝某元年”。

陈寅恪强调史学要使⽤真材料,注意辨别史料的真伪。

他说我国史料的⼤致情况就是,私家编撰的,容易夸张虚假,⽽官⽅修订的,⼜存在很多忌讳伪饰的部分,所以要考察历史的来龙去脉,如果能将官⽅史书与私⼈著书等量齐观,详细地辨别并且慎重地选取,这样⼤概就能得到真相,就不会有忌讳伪饰的问题了。

陈寅恪励志演讲稿:独立之精神自由之思想我的观念,我的认为彻底常见于我所写的王国维烈士陵园中。

王国维去世后,学员刘节等请我发文留念。

那时候恰逢国民政府统一时,立碑時间有案可查。

在那时候,清华校长是罗家伦,是二陈派去的,大家都知道。

我那时候是清华大学研究所老师,觉得王国维是近世学术界最关键的角色,故发文来充分说明天地后人科学研究大学问的人,尤其是科学研究社会史的人。

我觉得科学研究学术研究,最关键的是要具备随意的信念和单独的精神实质,因此我讲“士之念书为学,盖将一脱进取之心于俗谛之束缚。

”“俗谛”在那时候即指三民主义来讲。

务必脱下“俗谛之束缚”,真知才可以充分发挥,受“俗谛之束缚”,沒有自由思想,沒有独立思想,即不可以弘扬真知,即不可以科学研究学术研究。

理论有没有不正确,它是能够商议的,我针对王国维就是这般。

王国维的理论中,也是有错的,如有关蒙古族有史以来的一些难题,我觉得就可以商议。

我的理论也是有不正确,还可以商议,本人中间的争执,无须隔阂。

我、你都应当这般。

我写王国维诗,正中间骂了梁任公,给梁任公看,梁任公只淡淡笑道,不认为隔阂。

我对胡适也骂过。

但针对独立思想,自由思想,我觉得是最重要的,因此我讲“唯此独立之精神,自由之思想,历干万祀,与天壤而同久,共三光而永光。

”我觉得王国维之死,未关与罗振玉之恩仇,不关清朝之亡国,其一死乃以见其单独随意之信念。

独立思想和人性的本质是务必争的,且须以存亡争取。

如同词文所显示,“观念而不自由,毋宁死耳。

斯古往今来仁圣同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望。

”一切都是琐事,惟此是大事儿。

墓碑中持有之服务宗旨,迄今仍未改易。

精神之独立思想之自由作文

哎,说到精神独立,我得提提我那位酷到没朋友的老爸。

他从

不随波逐流,哪怕周围的人都去追求某个热门的东西,他也始终坚

持自己的想法。

就像那次,大家都去炒股,他却在家里钻研园艺。

结果,股市泡沫破裂,他那些朋友都亏了,我爸的花园却越来越美。

这就是精神独立的好处啊,不盲目跟风,有自己的判断和坚持。

说到思想自由,我就想起了小时候在老家放风筝的经历。

那时候,我总是按照说明书上的方法去放风筝,可风筝总是飞不高。

直

到有一天,我随便扔了一下风筝,它竟然飞得老高!原来,放风筝

并不一定要遵循固定的方法,只要让风筝自由飞翔,它就能飞得更

高更远。

思想也是这样,只有自由了,才能创造出无限可能。

哎,你知道吗?精神的独立和思想的自由,就像一双翅膀,让

我们飞得更高更远。

有了它们,我们就能勇敢地面对生活中的各种

挑战,不怕失败,不怕困难。

所以,我觉得每个人都应该追求精神

的独立和思想的自由,这样才能活出自己的价值,活出自己的精彩。

说实话,我真的觉得精神独立和思想自由特别重要。

你看那些

成功的人,他们都有自己的独立思考,不随波逐流。

他们敢于挑战

传统,敢于创新,所以他们才能成为佼佼者。

咱们也应该向他们学习,保持独立的精神,追求自由的思想,这样才能在这个瞬息万变的世界里立足。

独立之精神,自由之思想2006-4-8 17:44:00昨天,也就是4月7日,文化学者王康在大讲堂讲座时提到:中国有两个传统,一个是从秦始皇到毛泽东的传统,一个是从孔子到陈寅恪的传统。

他并且认为,从孔子到陈寅恪的传统相信文化的力量,相信文化的救赎,相信文化的教化作用,相信文化能够改变人的心性。

这是王康先生从文化作用于人心的角度对陈寅恪们的认识,大讲堂的向老师认为:从文化学人本身的角度,陈寅恪们还形成了自己强有力的学术传统,那就是:獨立之精神,自由之思想。

下面引两段文字,说明陈寅恪对这一传统的坚守。

1、1929年6月2日,为纪念王国维去世两周年,清华国学院师生集资,建成海宁王静安先生纪念碑。

陈寅恪撰写的碑文里第一次提到了:獨立之精神,自由之思想。

以下是碑文全文:海宁王静安先生自沉后二年,清华研究院同仁咸怀思不能已。

其弟子受先生之陶冶煦育者有年,尤思有以永其念。

佥曰,宜铭之贞珉,以昭示于无竟。

因以刻石之词命寅恪,数辞不获已,谨举先生之志事,以普告天下后世。

其词曰:士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。

思想而不自由,毋宁死耳。

斯古今仁圣同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望。

先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。

呜呼!树兹石于讲舍,系哀思而不忘。

表哲人之奇节,诉真宰之茫茫。

来世不可知也,先生之著述,或有时而不彰。

先生之学说,或有时而可商。

惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。

2、1953年,中央决定任命陈寅恪为中国科学院历史研究所第二所(中古史研究所)所长,派陈的学生汪篯送信给当时在广州中山大学的陈寅恪,陈口述了著名的《对科学院的答复》:我的思想,我的主张完全见于我所写的《王观堂先生纪念碑铭》中。

王国维死后,学生刘节等请我撰文集念。

当时正值国民党统一时,立碑时间有年月可查。

在当时,清华校长罗家伦,他是二陈派去的,众所周知。

我当时是清华国学院导师,认为王国维是近世学术界最重要的人物,故撰文来昭示天下后世研究学问的人,特别是研究史学的人。

独立之精神,自由之思想——读《守望陈寅恪往事》陈寅恪先生,当代著名历史学家,民国以来的史学大师。

我在读书时,陈先生大名就已如雷贯耳。

上世纪90年代。

正是学术界陈寅恪研究热的阶段。

当时我就读过国际学术界第一本研究陈先生的著作——汪荣祖先生《陈寅恪传》。

陈先生祖父,父亲均为晚清民国时期历史名人。

他是第三代中的杰出代表。

这样的家室和其本人的荣耀而坎坷的一生,引起无数各界人士的探索和思考。

可以说陈先生的社会影响早已经超越了历史学专业的范围,而广及文化界。

近年来有关陈先生的研究著作文章又有不少。

吴定宇先生著《守望陈寅恪往事》洋洋大观50多万字,以历史阶段为主线,以学术活动和研究成果为重点记述陈先生人生要点,为这类作品中的集大成者。

其一,作者在中山大学工作,几十年整理探寻有关陈先生的道德文章,具有先天优势,资料占有率很高。

这是做史的基础。

对陈先生的家事背景,求学经历梳理清楚。

其二,本书不是简单的学术简历,而力图将先生的生平围绕学术展开,并且多讲述有关的时代学人与陈先生的交往联系。

这类学术史朋友圈的研究目前在学界逐渐成为一种研究和表达模式。

对读者以点带面了解摩特定时代的社会文化提供视角。

本书即可视之为以陈先生为中心的民国学术圈的视角。

其三,对陈先生的研究成果与时代相对应,进行基本线索和主旨的发扬。

因为先生作品相对艰深,这里只谈大体,也可理解。

其四,关键所在本书抓住主线,即先生所坚守之所谓独立之精神,自由之思想,为记述的线索。

这是先生治学为人之基本点。

由此,先生以中国文化托命之人为人生定位。

他坚持文化传承的使命感从不过时。

陈先生一生命运坎坷,颠沛流离,长期奔波,人生经历对他的专业研究不可避免产生重大影响。

作者是中文教授,记录史料多考虑历史人物的生活细节。

为我们尽力还原陈先生的生平细节。

我会为看到陈先生的朋友圈中到处都是济济一堂的历史人物而艳羡,更为陈先生晚年被虐待至死而叹息。

如作者所说,陈先生的人生悲剧不应重演。

本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议请及时联系,本司将予以删除== 本文为word格式,简单修改即可使用,推荐下载! ==陈寅恪励志演讲稿:独立之精神自由之思想我的思想,我的主张完全见于我所写的王国维纪念碑中。

王国维死后,学生刘节等请我撰文纪念。

当时正值国民党统一时,立碑时间有案可查。

在当时,清华校长是罗家伦,是二陈派去的,众所周知。

我当时是清华研究院导师,认为王国维是近世学术界最主要的人物,故撰文来昭示天下后世研究学问的人,特别是研究史学的人。

我认为研究学术,最主要的是要具有自由的意志和独立的精神,所以我说“士之读书治学,盖将一脱心志于俗谛之桎梏。

”“俗谛”在当时即指三民主义而言。

必须脱掉“俗谛之桎梏”,真理才能发挥,受“俗谛之桎梏”,没有自由思想,没有独立精神,即不能发扬真理,即不能研究学术。

学说有无错误,这是可以商量的,我对于王国维即是如此。

王国维的学说中,也有错的,如关于蒙古史上的一些问题,我认为就可以商量。

我的学说也有错误,也可以商量,个人之间的争吵,不必芥蒂。

我、你都应该如此。

我写王国维诗,中间骂了梁任公,给梁任公看,梁任公只笑了笑,不以为芥蒂。

我对胡适也骂过。

但对于独立精神,自由思想,我认为是最重要的,所以我说“唯此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。

”我认为王国维之死,不关与罗振玉之恩怨,不关满清之灭亡,其一死乃以见其独立自由之意志。

独立精神和自由意志是必须争的,且须以生死力争。

正如词文所示,“思想而不自由,毋宁死耳。

斯古今仁圣同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望。

”一切都是小事,惟此是大事。

碑文中所持之宗旨,至今并未改易。

以下文字仅用于测试排版效果, 请使用时删除!“山不在高,有仙则灵。

”晋江的万石山,因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。

你若来过晋江草庵,或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。

它一眼望去,小小的庵门亮起一个小世界,那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏,于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝,照焕岁月的光芒。

陈寅恪:独立之精神,自由之思想作者:暂无来源:《教育家》 2016年第7期文/ 刘斌独立精神和自由意志是必须争的,且须以生死力争。

士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理固得以发扬。

思想而不自由,毋宁死耳;斯古今仁圣同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望。

先生一以死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。

表哲人之奇节,诉真宰之茫茫。

来世不可知者也,先生之著述,或有时而不章。

先生之学说,或有时而可商。

惟此独立之精神,自由之思想,历千万世,与天壤而同久,共三光而永光。

——陈寅恪幽静的清华园,矗立着王国维的纪念碑,学子们每经此地总会怀着对一代国学大师的崇敬与惋惜的心情,而又总会为在20 世纪中国学术史上具有特殊地位的陈寅恪所写的碑铭所感动与激励。

碑铭中称赞的“独立之精神,自由之思想”,第一次以凝练的语言总结表达了近世启蒙思想运动以来中国学者要求学术独立与自由的理想,成为正直学者的追求与人格的象征。

早在1905 年,王国维即论述了学术独立的意义,他说:“夫哲学家与美术家之所志者真理也。

真理者,天下万世之真理,而非一时之真理也。

”因而追求真理是学者的天职,他希望“今后之哲学、美术家毋忘其天职而失其独立之位置则幸矣”。

他评论学术界时,主张将学术研究视为目的,而非国家、民族和宗教的手段;这样学术才能独立,而“学术之发达,存乎其独立而已”。

在陈寅恪看来,王国维的自杀方式表现的独立与自由是伟大而永恒的。

作为我国现代著名的史学大师,陈寅恪一生通晓蒙、藏、满、日、梵、巴利、波斯、西夏、拉丁、希腊等多种语言文字,尤精于梵文、西夏文、突厥文等古文字的研究;他先后从事魏晋南北朝史、隋唐史、蒙古史、唐代和清初文学、佛教典籍的研究,著述精湛,在学术史上开拓了研究的新领域,取得了丰硕的成果,做出了重大的贡献,在国内外学术界产生了巨大的影响。

毫无疑问,五四以来的现代中国知识分子将传统的治学格局与西方现代文明相结合,开拓出了崭新的学术路径,这其中陈寅恪就是一个不可忽视的代表人物。

“独立之精神、自由之思想”的历史意义与现实价值作者:方志诚来源:《文教资料》2018年第22期摘要:“独立之精神、自由之思想”是陈寅恪先生于1929年提出的学术精神与价值取向,在人们普遍缺失独立人格与自由心灵的当时,它的意义甚大。

今天,其历史价值和现实借鉴仍引人注目。

关键词:独立自由精神思想陈寅恪先生在1929年所做的王国维纪念碑铭中首先提出以“独立之精神、自由之思想”为追求的学术精神与价值取向。

陈寅恪是中国现代负有盛名的历史学家、古典文学研究家及语言学家,1925年与当时最有名望的学者王国维、梁启超、赵元任同时被聘为清华国学院导师,人称清华四大国学大师。

当时研究院的主任吴宓很器重他,认为他是“全中国最博学的人”①。

在人们普遍缺失独立人格与自由心灵的当时,他提出的这一学术精神与价值取向不能不引起广泛的重视。

它有重要的历史价值与现实借鉴意义,笔者认为主要体现在以下三个方面。

一、“独立之精神、自由之思想”彰显个性、赢得尊重1902年,即光绪二十八年,13岁的陈寅恪开始了他16年的海外留学之旅,他先随兄陈衡恪东渡日本,4年后因足疾回国,结束了日本的留学生活。

1910年就读于上海吴淞复旦公学的他又考取了官费留学,先后在德国柏林大学、瑞士苏黎世大学及法国高等政治学校就读,1914年,因一次大战的爆发回国。

1918年冬,得到江西官费资助,赴美国哈佛大学学习梵文与巴利文,1921年又转往德国柏林大学攻读东方古文字学、中亚古文字、蒙古语,并凭借着语言天赋及勤奋刻苦,具备阅读梵文、巴利文、波斯文、突厥文、西夏文、英文、法文、德文八种语言的能力,尤以梵文与巴利文特精。

然而,这样一位东方文化与西方文化兼修,被国内外学人所推重的陈寅恪,在当初回国之际,除了少数几个高手知道他,在一般人的心目中却是一个无“名望”、无“博士学位”、无“著作”的“三无学者”②。

究其原因,是当时的陈寅恪求的是真正的学问,而不是外在的那些“虚名”。

水寒荐读:独立之精神,自由之思想2019年第八期(总第8期)本公众号定位为“荐读经典短篇,传播深邃思想”。

每周分享一到两次经典短篇给各位读者。

文末附“水寒说”,谈及推荐理由。

想要看原创的谈教育及传统文化方面的文章,请关注原创公号“水寒说语文”。

清华大学王观堂先生纪念碑铭陈寅恪海宁王先生自沉后二年,清华研究院同人咸怀思不能自已。

其弟子受先生之陶冶煦育者有年,尤思有以永其念。

佥①曰,宜铭之贞珉②,以昭示于无竟③。

因以刻石之词命寅恪,数辞不获已,谨举先生之志事,以普告天下后世。

其词曰:士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛④之桎梏⑤,真理因得以发扬。

思想而不自由,毋宁死耳。

斯古今仁圣所同殉之精义,夫岂庸鄙⑥之敢望。

先生以一死见其独立自由之意志,非所论于一人之恩怨,一姓之兴亡。

呜呼树兹石于讲舍,系哀思而不忘。

表哲人之奇节,诉真宰⑦之茫茫。

来世不可知者也,先生之著述,或有时而不章⑧;先生之学说,或有时而可商,惟此独立之精神,自由之思想,历千万祀,与天壤而同久,共三光而永光。

【注释】①佥:都。

②贞珉:石刻碑铭的美称。

③无竟:没有穷尽,没有边际。

④俗谛:世俗观念。

⑤桎梏:脚镣和手铐。

比喻束缚人的东西。

⑥庸鄙:平庸鄙俗。

⑦真宰:宇宙的主宰或自然之性。

⑧章:通“彰”,显扬。

【译文】海宁县王国维先生自沉于颐和园昆明湖两年后,清华国学研究院的同事都对他怀念不已。

他的弟子受到王国维先生的教诲熏陶有些年头了,尤其想要做点什么以永远纪念先生。

大家一致赞成:适宜在美石上刻文,用以展示给后世的人看。

所以,大家推荐陈寅恪撰写碑铭文章,寅恪推辞了几次也不能罢休,所以恭谨地承继先生的遗志,将这个志向告知天下人和后世人。

词文如下:士之读书治学,其目的正是为了使自己脱离世俗观念的束缚,真理也正因此而才能够得以发扬广大。

思想而不自由,则不如去死,这是古今圣贤共同追求的理想,那些平庸鄙琐的人哪里能理解得了呢。

先生以一死来彰显他独立自己的理想,并不是如人们所说,是为了个人的恩怨,国家的灭亡。