国立西南联合大学

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:3

论文题目:对西南联大精神的思考国立西南联合大学是中国抗日战争期间设于昆明的一所综合性大学。

卢沟桥事变后,日本帝国主义全面发动侵华战争。

为保存中华民族教育精华免遭毁灭,华北及沿海许多大城市的高等学校纷纷内迁。

抗战八年间,迁入云南的高校有10余所,其中最著名的是国立西南联合大学。

西南联大是由国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学联合而成的。

在这8年的风霜雪月里,西南联大凭借刚毅坚卓的精神品质生存了下来,并创下了可歌可泣的历史功绩。

纵然历史已故,而联大的精神永存。

重读西南联大垂世之精神,审视现代大学之关楔,杨西南联大之风骨,挺现代大学之脊梁,于当世之学人。

西南联大这一笔伟大而宝贵的精神财富,值得我们永远传承、弘扬和发展。

西南联大精神,是中华民族精神和西方现代大学精神在特定历史条件下的结晶,既体现了“五四”新文化运动以来爱国、民主、科学的主流意识,又承接了北大、清华、南开三校的光荣历史传统,更突出了抗战烽火中联大自身的精神特质,堪称大学精神之典范。

作为一个当代大学生,我倍感西南联大精神给予我们学习文化知识,发展振兴中华的力量支点。

联大精神是什么?淑世为公,敬业乐群精神。

多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。

日本侵略者的入侵,给中华民族带来了巨大的灾难,历史的沧桑中也涌现了大批的爱国志士,劫难的年代终究不能动摇科学教育救国的至奉,艰难的生活也动摇不了联大人治学求学的执着与追求。

打开西南联合大学教师的名册,其阵容之豪华叫人瞠目结舌。

他们不惜摒弃国外优厚的待遇,不辞辛苦,不畏牺牲,跋山涉水来到云南,致力于学校人才的培养。

当时的中国,生活之艰苦让人无法想象,但他们毅然坚持了下来,用智慧和顽强引领联大学子探寻救国救民之道路,将毕生的心血挥洒在了这充满传奇的黄土高原。

自强不息,务实苦干精神。

千秋耻,终当雪,中兴业,须人杰。

西南联大在滇的八年时间里,正处于抗战的艰苦时期,因此生活环境异常艰辛,每个班没有固定教室,而且教室里只有椅子,没有桌子,根本无法摊开书本写字。

西南联大:国难当头,知识分子的选择“战火中的西南联大作为中国高校史上的一个特殊存在,为延续中国的文化命脉做出了不朽的贡献,也在时代背景下见证了知识分子对于国家和民族做出的选择。

”西迁昆明1938年4月,由清华、北大、南开三所院校组成的长沙临时大学走到了继续西迁的最后一程。

为了躲避战火,挽救教育,国民政府决定内迁各校,三所高校的学生定于1937年10月赴长沙报到,但仅仅一个学期之后,长沙也开始面临战争的威胁,1938年1月,继续西迁的工作列入日程。

经过65天3500里的长途跋涉,三所高校部分师生组成的湘黔滇旅行团终于抵达昆明,他们从昆明城东南的迤西会馆出发,经过市中心的金碧路。

这条路当时是广东人和越南人的居住区和贸易区,路上有昆明标志性的“金马”“碧鸡”两大牌坊,相传每60年,碧鸡坊的影子与金马坊的影子会交汇在一起,那分别是太阳和月亮的光影。

如今这里仍是昆明的地标建筑,以复建的两大牌坊为核心,形成了以市民广场为中心的步行购物场所。

而在它南侧的巷子里,则掩映着蔡锷将军的故居,这位曾在昆明发动起义,推动民主共和进程的云南都督,开办了云南全省工钱局,次年改名为富滇银行,位置就在金马碧鸡广场的北侧。

富滇银行在龙云执政期间,依靠发行滇币的优越地位,一直扮演着云南地方央行的角色,是地方军阀统治云南的重要金融工具。

地方经济的稳定也成为西南联大做出西迁选择的一个重要外部条件。

当长沙临时大学决定搬迁的消息公布后,很多地方都表示了欢迎,广西政府邀请临时大学去桂林或者其他城市,但经济系教授秦瓒主张迁往昆明,他了解云南,父亲秦树声在清末时担任过云南学台,秦瓒曾随父前往,而且在当地有很多父亲的关系可以利用。

临大常委采纳了秦瓒的建议,1938年1月任命他为先遣队长,与迁校筹备委员杨石先、王明之赴昆明探勘。

秦瓒到昆后,他的关系果然起了很大作用,不仅教育厅长龚自知极为支持,云南省主席龙云也表示甚为欢迎。

但迁滇的决定在校园里引发了巨大的争议。

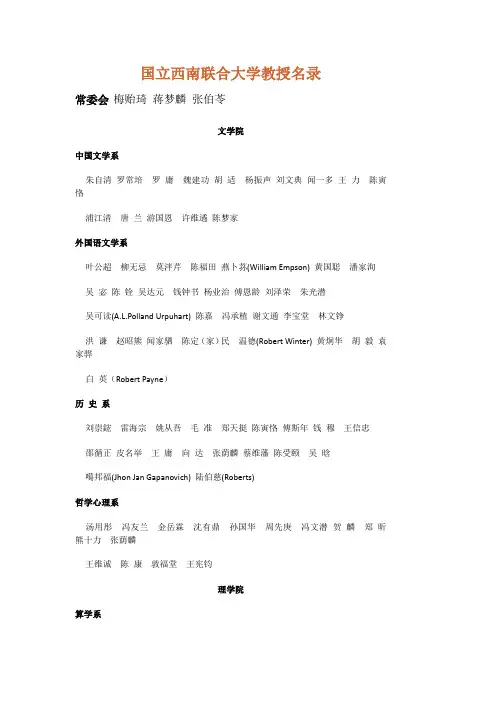

国立西南联合大学教授名录常委会梅贻琦蒋梦麟张伯苓文学院中国文学系朱自清罗常培罗庸魏建功胡适杨振声刘文典闻一多王力陈寅恪浦江清唐兰游国恩许维遹陈梦家外国语文学系叶公超柳无忌莫泮芹陈福田燕卜荪(William Empson) 黄国聪潘家洵吴宓陈铨吴达元钱钟书杨业治傅恩龄刘泽荣朱光潜吴可读(A.L.Polland Urpuhart) 陈嘉冯承植谢文通李宝堂林文铮洪谦赵昭熊闻家驷陈定(家)民温德(Robert Winter) 黄炯华胡毅袁家骅白英(Robert Payne)历史系刘崇鋐雷海宗姚从吾毛准郑天挺陈寅恪傅斯年钱穆王信忠邵循正皮名举王庸向达张荫麟蔡维藩陈受颐吴晗噶邦福(Jhon Jan Gapanovich) 陆伯慈(Roberts)哲学心理系汤用彤冯友兰金岳霖沈有鼎孙国华周先庚冯文潜贺麟郑昕熊十力张荫麟王维诚陈康敦福堂王宪钧理学院算学系江泽涵申又枨程毓淮杨武之郑之蕃赵访熊曾远荣陈省身华罗庚姜立夫刘晋年蒋硕民张希陆许宝騄物理系饶毓泰朱物华郑华炽吴大猷吴有训叶企孙周培源赵忠尧霍秉权王竹溪张文裕马仕俊任之恭孟昭英许浈阳化学系杨石先曾昭抡孙承谔刘云浦钱思亮张子高高崇熙黄子卿邱崇彦朱汝华张大煜张青莲苏国桢严仁荫生物系李继侗张景钺沈嘉瑞许骧陈桢吴韫珍彭光钦赵以炳杜增瑞殷宏章沈同吴素萱地质地理气象系孙云铸王烈谭锡畴冯景兰袁复礼张印堂洪绂张席禔李宪之赵九章王恒升鲍觉民米士(Peter Misch) 钟道铭陶绍渊林超法商学院政治系张奚若张纯明崔书琴张佛泉张忠绂钱端升罗隆基邵循恪吴之椿王化成沈乃正赵凤喈王赣愚龚祥瑞经济系陈岱孙赵迺抟周作仁秦瓒伍启元周炳琳张德昌徐毓枬杨西孟戴世光萧蘧周新民余肇池徐维嵘鲍觉民*法律系燕树棠戴修瓒蔡枢衡罗文干张企泰李士彤芮沐章剑马质夫费青李麋寿陈瑾昆商学系丁佶李卓敏陈序经陈岱孙* 林维英周覃绂鲍觉民社会系陈达潘光旦李景汉李树青陈序经* 吴泽霖陶云逵费孝通工学院土木工程系蔡方荫施嘉炀王裕光陶葆楷张泽熙李谟炽吴柳生王龙甫陈永龄衣复得李庆海阎振兴覃修典张有龄张昌华刘恢先机械工程系李辑祥庄前鼎刘仙洲殷祖澜殷文友江一彪孟广喆周承佑徐叔渔王师羲曾叔岳刘德慕张闻骏王遵明吴学蔺褚士荃董树屏电机工程系赵友民章名涛张友熙倪俊顾毓琇任之恭毛启爽张钟俊朱兰成叶楷范绪筠马大猷范崇武陈宗善钱钟韩董维翰陈荫谷化学工程系张子丹张大煜* 高长庚谢明山潘尚贞苏国桢周荫阿陈国符武迟航空工程系庄前鼎冯桂连王德荣李锦安周惠久宁榥丁履德王宏基电讯专修科周荫阿师范学院国文系朱自清* 罗常培* 浦江清* 杨振声* 沈从文彭仲铎萧涤非余冠英张清常英语系叶公超* 柳无忌* 陈福田* 潘家洵* 莫泮芹* 袁家骅* 凌达杨李宝荣史地系刘崇鋐* 雷海宗* 钱穆* 张印堂* 洪绂* 张荫麟* 钟道铭* 陶绍渊*周廷儒数学系江泽涵* 赵访熊* 杨武之* 姜立夫* 张希陆* 杨善基理化系杨石先* 郑华炽* 许浈阳* 严仁荫* 何君超徐继祖教育系黄钰生邱椿徐述樊际昌罗廷光查良钊冯文潜陈友松孟宪承沈履陈雪屏齐泮林陆志韦胡毅* 汪懋祖田培林王维诚* 彭仲铎* 凌达扬* 倪中方徐继祖*吴俊升公民训育系查良钊* 陈友松* 陈雪屏* 张佛泉* 罗廷光* 曾作忠樊际昌* 倪中方*杜元载胡昌骥体育部马约翰吴宝璋整理据《国立西南联合大学校史》、《国立西南联合大学史料》。

西南联大旧址介绍第一章:西南联大的背景与历史西南联合大学(Southwest Associated University,简称西南联大)是中国抗日战争时期的一所重要高等学府。

成立于1938年,是当时中国国共两党合作的重要成果之一。

西南联大的创办旨在培养高素质的人才,并为国家的抗战事业提供支持。

这所大学的建立是中国教育史上的一大创举,也是中国现代教育发展的里程碑之一。

第二章:西南联大旧址的地理位置与建筑风格西南联大旧址位于云南省昆明市西山区,坐落在青年路与博达路交汇处,占地面积达到了1500亩。

整个校园环境优美,四季如春,山水相辉映,为学习与生活提供了良好的条件。

西南联大旧址的建筑风格多样,有中西合璧的特点,主要包括教学楼、图书馆、实验楼、行政楼、学生宿舍等。

这些建筑物都充满了时代的痕迹,既体现了中国的传统文化元素,又融入了现代化的设计,展现出了独特的魅力。

第三章:西南联大旧址的教育资源与学科特色西南联大旧址在其辉煌的历史时期,曾拥有一批杰出的教育资源和学科特色。

学校设立了文学、历史、政治、经济、军事、数学、物理、化学、生物等多个学科,优秀的教师团队为学生提供了高质量的教育。

西南联大旧址的教育理念注重培养学生的创新能力和实践能力,鼓励学生积极参与社会实践活动,提升综合素质。

学校秉承“实事求是”的办学宗旨,培养了一大批优秀的人才,为国家的建设和发展做出了巨大的贡献。

第四章:西南联大旧址的文化底蕴与纪念意义西南联大旧址不仅具有丰富的文化底蕴,还承载着重要的纪念意义。

这里是中国抗战时期人民智慧和勇敢的结晶,是中国教育史上的一座丰碑。

西南联大旧址目前已成为了重要的纪念馆和爱国主义教育基地,吸引着来自全国各地的游客前来参观。

在这里,游客们可以通过参观展览、观看影像资料等方式,了解西南联大的历史,感受那段艰苦卓越的抗战岁月。

第五章:西南联大旧址的保护与利用为了更好地保护和利用西南联大旧址的历史遗迹,相关部门采取了一系列的措施。

“西南联大”与“西北联大”之办学比较刘明伟摘要:在历史的特殊时期——抗日战争时期,中国人民遭受了深重的灾难。

但就是这样灾难深重的时期,中国人民却创造了中国高等教育的历史奇迹——西南联合大学。

西南联合大学的建立和发展为中国的解放和建设事业培养了许多优秀人才,并成为中国大学办学的典范。

相比较而言,同一时期,中国西北部的也存在同样的一所大学——西北联合大学就要逊色许多,也很少为世人所论及。

本文就二者作一简略的比较分析,给当今我国高等教育的改革提供一些借鉴。

关键词:西南联大西北联大比较国立北京大学清华大学南开大学一、西南联大和西北联大的设立和发展(一)西南联大的设立和发展。

国立西南联合大学是与中国抗战共始终的一所著名大学,系由国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学联合组成,简称西南联大。

一九三七年平津沦陷后,教育部组合国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学在长沙组成国立长沙临时大学。

一九三八年,迁往昆明,更名为国立西南联合大学。

抗日战争胜利后,于一九四六年七月,西南联大返回北方,分别重建清华大学、北京大学、南开大学。

西南联大自一九三八年五月四日正式上课,至一九四六年五月四日宣布结束,共计八年,再加上长沙临时大学时期,总共历时九年。

为战时中国培养了大批人才,并且许多人今天还活跃在各学科领域。

(二)西北联大的设立和发展。

一九三七年七月七日,日本侵略军发动全面侵华战争。

七月底,天津沦陷。

九月十日,教育部下令“以北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等院校为基干,设立西安临时大学”。

一九三八年三月西安临时大学改称为国立西北联合大学,并迁往陕西城固。

七月,教育部指令西北联大改组为西北大学、西北工学院、西北师范学院和西北医学院。

从这两个学校的发展来看,西南联大较为稳定地存在九年之久,而西北联大从合到分不到一年时间。

从这两所“联大”办学的成败,可以从侧面看出办大学成功与否的一些经验和教训。

二、西南联大和西北联大的办学模式比较(一)学校传统与学校发展。

西南联大回忆感想赏析这是一所大学,存在前后不过九年,却成为中国教育史上爱国、进步、奉献精神的丰碑。

这是一座文化中心,身处边陲,却引领思想、服务社会,开启了中国近代文化史上绚烂的一页。

这就是战火中的西南联合大学。

有人把它称为中国历史上最好的大学之一,一位外国学者甚至认为,“西南联大的历史将为举世学术界追忆与推崇……联大的传统,已成为中国乃至世界可继承的一宗遗产”。

每年的11月1日,是联大校友欢聚的节日,如今,70年过去了,当年的热血青年早已步入耄耋之年,而西南联大的光芒仍然长久地留存在世人心中。

是什么让这短暂的九年成为中国教育及文化史上永远的辉煌?是什么让这座在国难中诞生、于困苦中坚守的特殊学府蜚声中外、名扬四海?尽管时代背景发生了翻天覆地的变化,但西南联大留下的,更值得今天的我们深深思考。

战火纷飞中的教育奇迹抗日战争的烽火催生了国立西南联合大学这所特殊的大学。

1937年,日寇铁蹄进犯华北,践踏神州。

以天下国家为己任,背负求富求强、振兴国家之志的北京大学、清华大学、南开大学被迫南迁,先是南下长沙,成立国立长沙临时大学,后又西迁昆明,更名为国立西南联合大学。

1937年11月至1946年7月,在纷飞的战火中,联大师生和衷共济,同仇敌忾,共赴国难,历尽艰辛而办学不辍,这是战时高等教育的奇迹,也开创了古今中外教育史上出色的联合办学之先河。

就是在这不到九年的时间里,先后有约8000人在西南联大就读,他们中的很多人后来成为中国政治、经济、教育、文化、科学、技术、国防等各条战线的骨干力量:在23位“两弹一星功勋奖章”获得者中,有6位是联大学生;2000年以来获国家最高科技奖的9位科学家中,有3位是联大学生;新中国成立后的两院院士中,联大师生有164人,其中联大学生有90人。

联大校友录上,还有两个更为耀眼的名字——杨振宁、李政道,两位获得“诺贝尔奖”的华人。

联大的奇迹远未止于这些数字。

一部部著作在硝烟中问世:华罗庚完成了开创性的著作——《堆垒素数论》;吴大猷的《多原子分子的振动光谱及结构》被视为该领域的经典;还有张青莲的《重水之研究》、赵九章的《大气之涡旋运动》、孙云铸的《中国古生代地层之划分》、冯景兰的《川康滇铜矿纪要》、马大猷的《建筑中声音之涨落现象》、闻一多的《楚辞校补》、冯友兰的《新理学》、陈寅恪的《唐代政治史述论稿》、汤用彤的《汉魏晋南北朝佛教史》等等大批奠基性论著。

国立西南联合大学介绍 学校简介 1937年抗日战争发生,北京大学、清华大学、南开大学先迁至湖南长沙,组成长沙临时大学,同年10月25日开学。1938年4月又西迁昆明,改称国立西南联合大学。5月4日开始上课,设立文、理、法商、工、师范5个院26个系,两个专修科一个选修班。北大、清华、南开原为著名的高等学府,它们有各自独特的经历,有各自的教学作风,组成联大以后,荟集了一批著名专家、学者、教授,师资充实,人才济济。他们在极其艰苦的条件下,坚持严谨的治学态度,树立优良学风,是当时中国规模最大的著名高等学府。西南联大在办学的8年中毕业学生约2000人,均学有成就,有的成为举世闻名的专家学者,他们对中国的建设事业、高等教育的发展和世界学术研究,作出了贡献。抗战胜利后,1946年西南联大解散,3校分别迁回北京、天津复校。 国立西南联合大学自1938年5月4日开始上课,至1946年5月4日结束,西南联大在滇整8年。在极其艰苦的条件下, 西南联大培养出大批杰出人才。其中有许多是蜚声中外的第一流科学家[1]。

校风 民主自由、严谨求实、活泼创新、团结实干。

罗庸:满江红·西南联大校歌 万里长征,辞却了五朝宫阙。暂驻足衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹弦诵在山城,情弥切。千秋耻,终当雪;中兴业,须人杰。便一城三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱逐雠寇复神京,还燕碣。

冯友兰:西南联大纪念碑碑文 中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日芦沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。举凡五十年间,日本所鲸吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。全胜之局,秦汉以来所未有也。

国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。二十六年平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于五月四日开始上课。一学期后,文、法学院亦迁昆明。二十七年,增设师范学校。二十九年,设分校于四川叙永,一学年后并于本校。昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。 河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。原有三校,即将返故居,复旧业。缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。盖并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓“周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。今日之胜利,于我国家有旋乾转坤之功,而联合大学之使命,与抗战相终如,此其可纪念一也。文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也。万物并育而不相害,天道并行而不相悖,小德川流,大德敦化,此天地之所以为大。斯虽先民之恒言,实为民主之真谛。联合大学以其兼容并包之精神,转移社会一时之风气,内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号,违千夫之诺诺,作一士之谔谔,此其可纪念者三也。

稽之往史,我民族若不能立足于中原、偏安江表,称曰南渡。南渡之人,未有能北返者。晋人南渡,其例一也;宋人南渡;其例二也;明人南渡,其例三也。风景不殊,晋人之深悲;还我河山,宋人之虚愿。吾人为第四次之南渡,乃能于不十年间,收恢复之全功,庚信不哀江南,杜甫喜收蓟北,此其可纪念者四也。联合大学初定校歌,其辞始叹南迁流难之苦辛,中颂师生不屈之壮志,终寄最后胜利之期望;校以今日之成功,历历不爽,若合符契。联合大学之始终,岂非一代之盛事、旷百世而难遇者哉!爰就歌辞,勒为碑铭。铭日:痛南渡,辞官阙。驻衡湘,又离别。更长征,经河泽。望中原,遍洒血。抵绝徼,继讲说。诗书器,犹有舌。尽笳吹,情弥切。千秋耻,终已雪。见倭寇,如烟灭。起朔北,迄南越,视金瓯,已无缺。大一统,无倾折,中兴业,继往烈。罗三校,兄弟列,为一体,如胶结。同艰难,共欢悦,联合竟,使命彻。神京复,还燕碣,以此石,象坚节,纪嘉庆,告来哲。

冯友兰:西面联大校歌[勉词] 西山沧沧,滇水茫茫,这已不是渤海太行,这已不是衡岳潇湘。同学们,莫忘记失掉的家乡,莫辜负伟大的时代,莫耽误宝贵的辰光。赶紧学习,赶紧准备,抗战、建国,都要我们担当!同学们,要利用宝贵的时光,要创造伟大的时代,要恢复失掉的家乡。

西南联大纪念碑和校歌 作者:李钟湘 文章来源:李钟湘《西南联大始末记》 一九四六年四月,抗日战争胜利后,北大、清华、南开三校准备北上复员,并决定在原址留碑纪念。五月四日,西南联大师生在图书馆举行结业典礼后,到校园后山(今云南师范大学校园东北角)举行“国立西南联合大学纪念碑”揭幕式。这块碑由当时著名的大手笔、联大文学院院长冯友兰教授撰文、中国文学系闻一多教授篆刻、中国文学系主任罗庸教授书丹。纪念碑碑文1100余字,简明地叙述了抗战及三校离合的经过,阐述了联大可以纪念的四个方面,通篇洋溢着浓厚的爱国热情,高度颂扬了中华民族解放战争取得的空前伟大的胜利,充分抒发了对“我国家”未来“旷世伟业”满怀信心的壮志豪情,气势宏伟,让人一诵难忘,被称之为“三绝碑”。

国立西南联合大学纪念碑碑文全文: 中华民国三十四年九月九日,我国家受日本之降于南京,上距二十六年七月七日芦沟桥之变为时八年,再上距二十年九月十八日沈阳之变为时十四年,再上距清甲午之役为时五十一年。举凡五十年间,日本所掠吞蚕食于我国家者,至是悉备图籍献还。全胜之局,秦汉以来所未有也。国立北京大学、国立清华大学原设北平,私立南开大学原设天津。自沈阳之变,我国家之威权逐渐南移,惟以文化力量与日本争持于平津,此三校实为其中坚。二十六年平津失守,三校奉命迁移湖南,合组为国立长沙临时大学,以三校校长蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓为常务委员主持校务,设法、理、工学院于长沙,文学院于南岳,于十一月一日开始上课。迨京沪失守,武汉震动,临时大学又奉命迁云南。师生徒步经贵州,于二十七年四月二十六日抵昆明。旋奉命改名为国立西南联合大学,设理、工学院于昆明,文、法学院于蒙自,于 五月四日开始上课。一学期后,文、法学院亦迁昆明。二十七年,增设师范学校。二十九年,设分校于四川叙永,一学年后并于本校。昆明本为后方名城,自日军入安南,陷缅甸,乃成后方重镇。联合大学支持其间,先后毕业学生二千余人,从军旅者八百余人。河山既复,日月重光,联合大学之战时使命既成,奉命于三十五年五月四日结束。原有三校,即将返故居,复旧业。缅维八年支持之苦辛,与夫三校合作之协和,可纪念者,盖有四焉:我国家以世界之古国,居东亚之天府,本应绍汉唐之遗烈,作并世之先进,将来建国完成,必于世界历史居独特之地位。盖并世列强,虽新而不古;希腊罗马,有古而无今。惟我国家,亘古亘今,亦新亦旧,斯所谓“周虽旧邦,其命维新”者也!旷代之伟业,八年之抗战已开其规模、立其基础。今日之胜利,于我国家有旋乾转坤之功,而联合大学之使命,与抗战相终如,此其 可纪念一也。文人相轻,自古而然,昔人所言,今有同慨。三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也。万物并育而不相害,天道并行而不相悖,小德川流,大德软化,此天地之所以为大。斯虽先民之恒言,实为民主之真谛。联合大学以其兼容并包之精神,转移社会一时之风气,内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号,违千夫之诺诺,作一士之谔谔,此其可纪念者三也。稽之往史,我民族若不能立足于中原、偏安江表,称曰南渡。南渡之人,未有能北返者。晋人南渡,其例一也;宋人南渡;其例二也;明人南渡,其例三也。风景不殊,晋人之深悲;还我河山,宋人之虚愿。吾人为第四次之南渡,乃能于不十年间,收恢复之全功,庚信不哀江南,杜甫喜收蓟北,此其可纪念者四也。联合大学初定校歌,其辞始叹南迁流难之苦辛,中颂师生不屈之壮志,终寄最后胜利之期望;校以今日之成功,历历不爽,若合符契。联合大学之始终,岂非一代之盛事、旷百世而难遇者哉!爰就歌辞,勒为碑铭。铭日:痛南渡,辞官阙。驻衡湘,又离别。更长征,经?i泽。望中原,遍洒血。抵绝徼,继讲说。诗书器,犹有舌。尽笳吹,情弥切。千秋耻,终已雪。见倭寇,如烟灭。起朔北,迄南越,视金瓯,已无缺。大一统,无倾折,中兴业,继往烈。罗三校,兄弟列,为一体,如胶结。同艰难,共欢悦,联合竟,使命彻。神京复,还燕碣,以此石,象坚节,纪嘉庆,告来哲。

更有一进行曲校歌亦在其中。罗庸教授作校歌,冯友兰教授作“引”及“勉词”、“凯歌词”,张清常教授作曲。 (引)八年辛苦备尝,喜日月重光,顾同心同德而歌唱。 [校歌词)(满江红)万里长征,辞却了五朝宫阙。暂驻足衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹弦诵在山城,情弥切。千秋耻,终当雪;中兴业,须人杰。便一城三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱逐雠寇复神京,还燕碣。 [勉词]西山沧沧,滇水茫茫,这已不是渤海太行,这已不是衡岳潇湘。同学们,莫忘记失掉的家乡,莫辜负伟大的时代,莫耽误宝贵的辰光。赶紧学习,赶紧准备,抗战、建国,都要我们担当!同学们,要利用宝贵的时光,要创造伟大的时代,要恢复失掉的家乡。 [凯歌词]千秋耻,终已雪。见雠寇,如烟灭。大统一,无倾折。中兴业,继往烈。维三校、如胶结,同艰难,共欢悦,神京复,还燕碣。