论中国民居建筑之藏族碉楼

- 格式:doc

- 大小:117.39 KB

- 文档页数:4

描写丹巴碉楼的唯美句子(精选合集100句)丹巴碉楼,位于四川省甘孜藏族自治州丹巴县,是中国古代少数民族杰出的建筑艺术代表之一。

它们矗立在雄伟壮观的群山之上,由石头、木材、土坯等天然材料构建而成。

碉楼外观绘有精美独特的图案,体现了藏族文化的瑰丽与博大精深。

今天,在这篇文章中,我将尽力描绘丹巴碉楼的美丽,以语言的力量带您感受这座古老建筑的魅力。

1. 屹立在高山之巅的丹巴碉楼,如同一座座守护者,守望着这片神奇的土地。

2. 丹巴碉楼,恍若童话世界中的建筑奇迹,让人难以置信。

3. 从阳光透过碉楼窗户洒下的璀璨色彩,将整个世界装点得美轮美奂。

4. 碉楼内外,彩绘和雕刻完美地融合在一起,散发出独特的艺术氛围。

5. 碉楼伫立在山间,仿佛与自然融为一体,展现出一种与众不同的和谐美。

6. 丹巴碉楼宛如人间仙境,令人心醉神迷。

7. 碉楼的顶部雕梁画栋,犹如一朵盛开的莲花,仿佛在向天空致敬。

8. 碉楼内部充满着神秘而古老的气息,让人仿佛穿越时空。

9. 碉楼的屋顶边缘镶嵌着艳丽多彩的琉璃瓦,闪耀着光芒。

10. 每当夜幕降临,碉楼点亮的灯光如繁星般照亮整个山谷。

11. 丹巴碉楼鲜艳的外墙壁画,宛如一幅幅绘画,讲述着古老的传说故事。

12. 碉楼层层叠叠,仿佛一座奇异的迷宫,让人不由自主地沉迷其中。

13. 碉楼周围的绿树成荫,环境清幽宜人,让人沉浸在安静中。

14. 碉楼前的广场,天蓝云白,给人以宁静与祥和之感。

15. 碉楼内外有各种各样的窗户,装点着门前的景色,一幅幅画卷展现出来。

16. 碉楼的建筑风格独具特色,给人一种强烈的视觉冲击力。

17. 鲜红的屋檐在阳光下闪闪发光,给人一种温暖而又耀眼的感觉。

18. 碉楼的墙身雕刻着各种各样的花纹,细腻而富有立体感。

19. 碉楼的内部空间布局合理,每一间房都是一幅精美的画卷。

20. 碉楼内的木质结构,散发着淡淡的香气,带给人一种温暖之感。

21. 碉楼内外充满了藏族传统的装饰品,每一件都散发着独特的魅力。

【精品资料首发】碉房有哪些建筑风格?

碉房有哪些建筑风格?

碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙部分地区常见的居住建筑形式。

从《后汉书》的记载来看,在汉元鼎六年(公元111年)以前就有存在。

这是一种用乱石垒砌或土筑的房屋,高有三至四层。

因外观很像碉堡,故称为碉房,碉房的名称至少可以追溯到清代乾隆年间(公元1736年)。

藏族民居俗称碉房,大多数为三层或更高的建筑。

底层为畜圈及杂用,二层为居室和卧室,三层为佛堂和晒台。

四周墙壁用毛石垒砌,开窗甚少,内部有楼梯以通上下,易守难攻,类似碉堡。

窗口多做成梯形,并抹出黑色的窗套,窗户上沿砌出披檐。

居住在四川阿坝和甘孜的藏族碉房,其木装修部分则增多一些。

居住在甘肃南部的藏族则多采用青海庄窠形式,说明地区条件对民居的影响甚至比民族因素的影响更大。

四川茂汶地区居住的羌族亦采用碉房形式,其外墙为片石垒砌,建筑密度极高,并附建有极高的碉堡及过街楼,防御性极强。

云南红河州一带的哈尼族民居称为土掌房,为土墙、平顶、外墙无窗的两层楼房,这种体系应说与藏族碉房有着密切的渊源关系。

结语:任何一个人,都要必须养成自学的习惯,即使是今天在学校的学生,也要养成自学的习惯,因为迟早总要离开学校的!自学,就是一种独立学习,独立思考的能力。

行路,还是要靠行路人自己。

努力学习,勤奋工作,让青春更加光彩。

本文由王敏老师编辑整理,感谢大家的支持!。

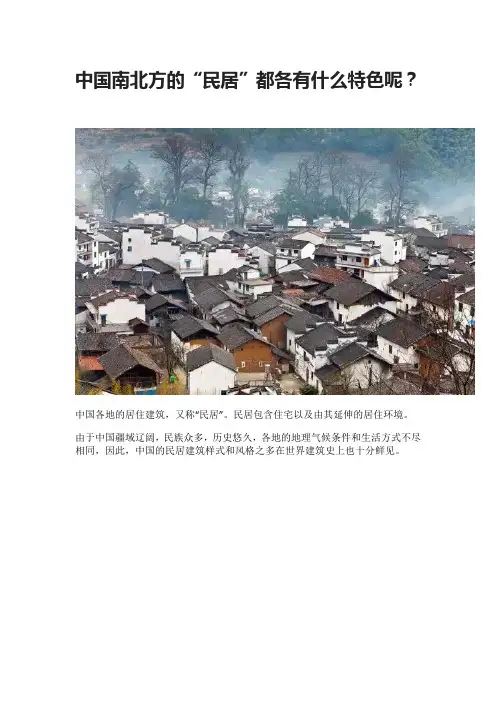

中国南北方的“民居”都各有什么特色呢?中国各地的居住建筑,又称“民居”。

民居包含住宅以及由其延伸的居住环境。

由于中国疆域辽阔,民族众多,历史悠久,各地的地理气候条件和生活方式不尽相同,因此,中国的民居建筑样式和风格之多在世界建筑史上也十分鲜见。

从南方的青砖蓝瓦马头墙,到北方的四合院,直到黄土高原的窑洞,内蒙古的毡包,西藏的碉楼,这些民居无不显示着中国丰富的历史人文,传承千年的建筑智慧!南方民居与北方地区相比,我国南方地区气候炎热,用地狭窄,丘陵、平原相间,建筑材料丰富多样,民居建筑的总体风格是清新、通透。

一、土楼民居福建永定客家土楼土楼是几次中国乃至东亚历史动荡和民众大迁徙的产物,土楼主要分布在中国东南部的福建、江西、广东三省,其中分布最广、数量最多、品类最丰富、保存最完好的,是福建土楼。

代表民居:福建永定客家土楼福建永定客家土楼福建永定客家土楼在中国的传统住宅中,永定的客家土楼独具特色,方形、圆形、八角形和椭圆形等形状的土楼共有8000余座,规模大,造型美,既科学实用,又有特色,构成了一个奇妙的民居世界。

福建永定客家土楼二、“杆栏式”民居凤凰古镇吊脚楼“杆栏式”民居是南方少数民族的建筑风格,这种建筑以竹木为主要建筑材料,主要是两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人。

这种建筑适合那些居住于雨水多比较潮湿地方的人,现在主要流行于壮族居住的比较偏远的地区,包括广西中西部、云南东南部、贵州西南部。

代表民居:湘西吊脚楼湘西吊脚楼吊脚楼,也叫“吊楼”,为苗族、壮族、布依族等族传统民居,在渝东南及桂北、湘西、鄂西、黔东南地区的吊脚楼特别多。

湘西吊脚楼湘西吊脚楼建筑形式自由,可临水,也可依山傍谷,或就建在田坝边。

稍稍开凿修砌,选上好木料支撑起一座座或者一排排的吊楼来,旁边饰以几丛茂林修竹,省时简工,温馨而有画意。

代表民居:傣族竹楼云南傣家竹楼云南傣家竹楼傣族竹楼是另一种干栏式民居。

云南西双版纳是傣族聚居地区,由于该地区盛产竹材,所以许多住宅用竹子建造,称为竹楼。

藏族碉楼的研究、保护和开发利用东洋机械建筑工程有限公司四川分公司李源西藏自治区山南地区文物局强巴次仁摘要:碉楼建筑是一种独特的建筑类型。

我国的碉楼建筑主要分布在历史上的藏羌地区,其中藏式碉楼保存数量最多。

藏式碉楼多以四边形为主,高度为十几到二十几米,由块石、黄泥砌筑而成,具有很强的防御功能;部分碉楼内有水井或修有取水暗道,生活设施齐全。

碉楼属于比较特殊的古建筑形式,应当在有效保护的前提之下,开发旅游资源。

关键词:藏族碉楼研究保护开发利用碉楼建筑是一种独特的建筑类型,它的主要作用是古代地方政权为保护本地区安全,防御或预警外来入侵的军事建筑。

碉楼建筑遍布世界各地,我国主要分布在历史上的藏羌地区,其他地区相对较少。

其中藏式碉楼保存数量最多。

藏式碉楼的用途较多,在和平时期用于宗教活动场所、民间居室、宗(西藏早期行政单位,相当于现在的县)政府和庄园,其生活、生产功能也很完备。

战争时期作为防御工事和烽火台,其坚固的墙体,相对高大的建筑外形,在冷兵器时代成为进攻方不易攻破的堡垒,其防御性能很强。

藏式古碉楼的修建年代开始于吐蕃时期,在西藏分治时期的公元十世纪盛行,沿续至十四到十六世纪。

藏式碉楼分布广泛,国内主要分布在西藏、四川、云南等地,国外主要分布在不丹、锡金、克什米尔等地,其范围大致在古代吐蕃王朝和古象雄势力范围内及周边地区。

碉楼的建筑材料分为夯土和石砌两种,夯土碉楼现存很少,在日喀则地区和藏北还有少量存在;现存碉楼大部分为石砌碉楼。

古碉楼的分布方式一般为两种,一种是沿地方政府(或割据势力)控制线(或警戒线)分布,呈线状分布,相邻碉楼间隔数百米到数千米不等,一般在一座碉楼顶上至少能看到相邻附近的三座以上的碉楼,战时不仅能起到烽火台的作用,自身也又很强的防御生存能力;另一种为相邻极近的碉楼群组成的城堡,它外围有围墙环绕,墙内不仅有碉楼,还有其他建筑,其作用为军事基地或当地政府所在地。

藏式石砌碉楼的构造形式一般是以四边形为主,平面呈“凹”字形,但也有个别的位于建筑群边缘的·201·碉楼平面是半圆形的,高度为十几到二十几米,由块石、黄泥砌筑成墙,材料就地取材,石材既有块石也有片石,一般下部一、二层的用块石砌筑,其上各层为片石;碉楼墙体从下向上收分,且收分明显,首层墙厚一般为1米以上,在山南洛扎一带的碉楼首层墙体厚度一般都是1.3米;碉楼内部分层,分层多在六层以上,最多的可达十层,但前四至六层一般都是错层式,之上各层才是整体的,每层架设木梁,木梁穿入墙内,上搭椽木,椽木上直接铺置石板,石板上铺设黄土楼面,形成楼层;碉楼错层隔墙上的门很小,一般高1.2米,宽0.9米左右,碉楼本身的门也很矮小,一般仅容一成年男子低头进入,门口上有千斤闸凹槽,便于战时防御;碉楼四周墙上布有箭孔,便于防守;楼顶外侧周圈建有悬挑式小房,小房楼面由粗大原木挑出,外砌筑石墙,内贮球状卵石,楼面下开有方洞,便于投掷卵石攻击侵入到楼下的进攻者;在调查时发现多数碉楼近处都建有取水暗道,有的取水道深达数十米,直达河边或水井,取水暗道完全由片石在地下砌筑,剖面呈攒顶形式,地面为石砌台阶,每隔四米左右在墙壁处开有灯架,碉楼内部生活设施齐全,便于和平时期生活、生产及战时士兵守卫。

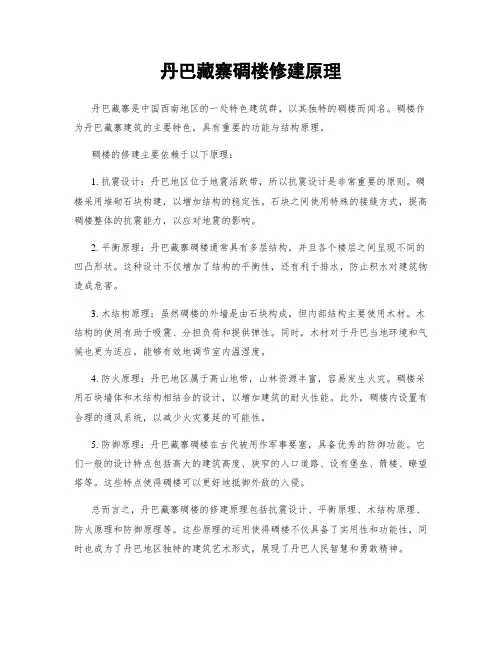

丹巴藏寨碉楼修建原理

丹巴藏寨是中国西南地区的一处特色建筑群,以其独特的碉楼而闻名。

碉楼作为丹巴藏寨建筑的主要特色,具有重要的功能与结构原理。

碉楼的修建主要依赖于以下原理:

1. 抗震设计:丹巴地区位于地震活跃带,所以抗震设计是非常重要的原则。

碉楼采用堆砌石块构建,以增加结构的稳定性。

石块之间使用特殊的接缝方式,提高碉楼整体的抗震能力,以应对地震的影响。

2. 平衡原理:丹巴藏寨碉楼通常具有多层结构,并且各个楼层之间呈现不同的凹凸形状。

这种设计不仅增加了结构的平衡性,还有利于排水,防止积水对建筑物造成危害。

3. 木结构原理:虽然碉楼的外墙是由石块构成,但内部结构主要使用木材。

木结构的使用有助于吸震、分担负荷和提供弹性。

同时,木材对于丹巴当地环境和气候也更为适应,能够有效地调节室内温湿度。

4. 防火原理:丹巴地区属于高山地带,山林资源丰富,容易发生火灾。

碉楼采用石块墙体和木结构相结合的设计,以增加建筑的耐火性能。

此外,碉楼内设置有合理的通风系统,以减少火灾蔓延的可能性。

5. 防御原理:丹巴藏寨碉楼在古代被用作军事要塞,具备优秀的防御功能。

它们一般的设计特点包括高大的建筑高度、狭窄的入口道路、设有堡垒、箭楼、瞭望塔等。

这些特点使得碉楼可以更好地抵御外敌的入侵。

总而言之,丹巴藏寨碉楼的修建原理包括抗震设计、平衡原理、木结构原理、防火原理和防御原理等。

这些原理的运用使得碉楼不仅具备了实用性和功能性,同时也成为了丹巴地区独特的建筑艺术形式,展现了丹巴人民智慧和勇敢精神。

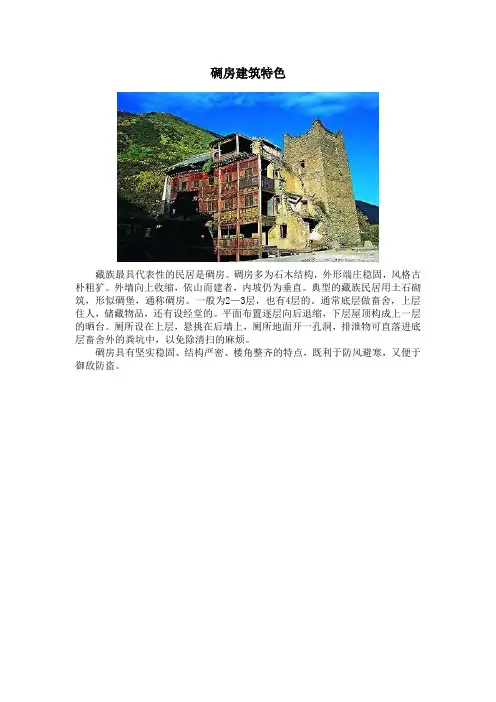

碉房建筑特色

藏族最具代表性的民居是碉房。

碉房多为石木结构,外形端庄稳固,风格古朴粗犷。

外墙向上收缩,依山而建者,内坡仍为垂直。

典型的藏族民居用土石砌筑,形似碉堡,通称碉房。

一般为2—3层,也有4层的。

通常底层做畜舍,上层住人,储藏物品,还有设经堂的。

平面布置逐层向后退缩,下层屋顶构成上一层的晒台。

厕所设在上层,悬挑在后墙上,厕所地面开一孔洞,排泄物可直落进底层畜舍外的粪坑中,以免除清扫的麻烦。

碉房具有坚实稳固、结构严密、楼角整齐的特点,既利于防风避寒,又便于御敌防盗。

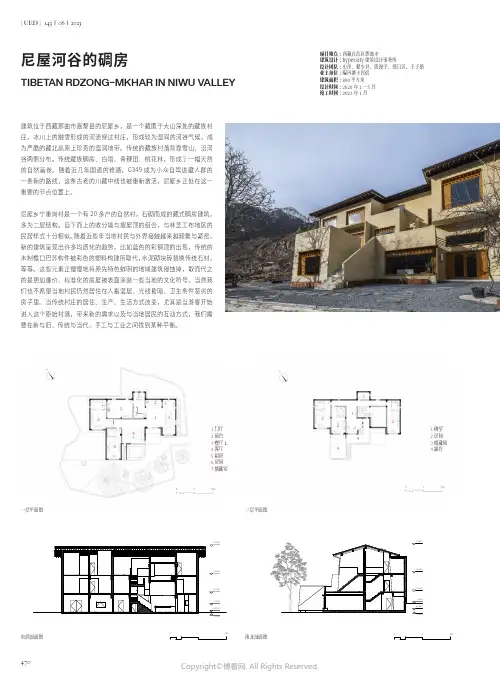

建筑位于西藏那曲市嘉黎县的尼屋乡,是一个藏匿于大山深处的藏族村庄,冰川上的融雪形成的河流穿过村庄,形成较为湿润的河谷气候,成为严酷的藏北高原上珍贵的温润地带。

传统的藏族村落背靠雪山,沿河谷两侧分布。

传统藏族碉房、白塔、青稞田、桃花林,形成了一幅天然的自然画卷。

随着近几年国道的修通,G349成为小众自驾进藏人群的一条新的路线,这条古老的川藏中线也被重新激活,尼屋乡正处在这一重要的节点位置上。

尼屋乡宁重岗村是一个有20多户的自然村,石砌而成的藏式碉房建筑,多为二层结构。

自下而上的收分墙与坡屋顶的组合,与林芝工布地区的民居样式十分相似。

随着近些年当地村民与外界接触越来越频繁与紧密,新的建筑呈现出许多均质化的趋势,比如蓝色的彩钢顶的出现,传统的木制檐口巴苏构件被彩色的塑料构建所取代,水泥砌块砖替换传统石材,等等。

这些元素正慢慢地将原先特色鲜明的地域建筑侵蚀掉,取而代之的是更加廉价、标准化的房屋被表面涂装一些当地的文化符号。

当然我们也不希望当地村民仍然居住在人畜混居、光线昏暗、卫生条件恶劣的房子里。

当传统村庄的居住、生产、生活方式改变,尤其是当游客开始进入这个原始村落,带来新的需求以及与当地居民的互动方式,我们需要在新与旧、传统与当代、手工与工业之间找到某种平衡。

项目地点:西藏自治区那曲市建筑设计:hyperSity 建筑设计事务所设计团队:史洋、黎少君、殷漫宇、那日苏、王子铭业主单位:噶玛溪卡民宿建筑面积:800平方米设计时间:2020 年1 —5 月竣工时间:2023 年1 月尼屋河谷的碉房TIBETAN RDZONG–MKHAR IN NIWU VALLEY1门厅2前台 3餐厅 L 4客厅 5厨房6房间 7储藏室1佛堂 2房间 3储藏间 4露台7564674423122213场地位于村落中间的位置,背靠雪山面向河谷,视野开阔。

建筑提供了9间大小不一、错落分布的民宿房间,每个房间面向不同的景观面。

大面积的采光玻璃,尽可能地将建筑对面的雪山、河谷白塔景观纳入室内之中。

藏族的建筑有什么特色生活中我们身边总会有一些少数民族的人,不同民族的人来自的地方都有不同,区域性的不同气候特点也有不同,在建筑居住形式上都会有不同,针对少数民族中的藏族看,他们的建筑有着什么样的特点特色呢?藏族建筑上的风格有哪些特点呢?想了解的话那就赶紧来下面看看关于藏族建筑特色与风格介绍吧!藏族建筑特色与风格介绍碉房碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙部分地区常见的藏族人民居住建筑形式。

这是一种用乱石垒砌或土筑而成的房屋,高有三至四层。

因外观很像碉堡,故称为碉房,碉房的名称至少可以追溯到清代乾隆年间(公元1736年)。

藏族民居的墙体下厚上薄,外形下大上小,建筑平面都较为简洁,一般多方形平面,也有曲尺形的平面。

因青藏高原山势起伏,建筑占地过大将会增加施工上的困难,故一般建筑平面上地面积较小,而向空间发展。

西藏那曲民居外形是方形略带曲尺形,中间设一小天井。

内部精细隽永,外部风格雄健,高原的日光格外强烈,民居处于一片银色中,显得格外晶莹耀眼。

碉房多为石木结构,外形端庄稳固,风格古朴粗犷;外墙向上收缩,依山而建者,内坡仍为垂直。

碉房一般分两层,以柱计算房间数。

底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房;小间为储藏室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。

因外观很像碉堡,故称为碉房。

藏族民居在处理住宅的外形上是很成功的。

因为简单的方形或曲尺形平面,很难避免立面的单调,而木质的出挑却以轻巧与灵活和大面积厚宽沉重的石墙形成对比,既给人以沉重的感觉又使外形变化趋向于丰富。

这种做法不仅着眼于功能问题而且兼顾了艺术效果,自成格调。

帐房那曲、阿里等牧区群众主要居住形式。

帐房的平面一般为方形或长方形,用木棍支撑高2米左右的框架,上覆黑色牦牛毡毯,四周用牛毛绳牵引,固定在地上。

帐房正脊留有宽15厘米左右、长1.5米的缝隙,供采光和通风。

帐房内部周围用草泥块或土坯垒成高40~50厘米的矮墙,上面堆放青稞、酥油袋和牛粪。

藏族碉房的特点在青海南部玉树、果洛、黄南州的一些地区,是农牧兼营的半农半牧区,那里是盛产石材的山峦河谷地带。

藏胞的居住建筑多为石砌二层或局部三层楼房,大都建在背风向阳,能防御侵袭的山坡地段。

为石木作,外墙用块石或片石砌筑,墙厚80-100公分,墙上开孔少,门窗洞也很小,外形坚实、稳重、粗犷,其形似碉楼,一般称为“碉房”。

碉房底层布置牛、羊圈和杂用房,楼上住人,房内把最好的一间作为佛堂,其旁是卧室和厨房,有个别小的碉房是厨房和卧室同一间。

门窗小排列不整齐,室内采光差。

屋顶为平顶,草泥面用石磙压光,在屋面之上可作打麦场、晾晒柴草及作户外活动之处。

碉房按其形式可分为碉楼式碉房,碉塔式碉房,独立式和院式碉房。

碉楼式碉房一般为二、三层,个别有四层,四周高墙封闭,有的上层为凹型平面,利于采光和户外活动,这是当地藏居的主要形式。

碉塔式碉房是在二三层碉房之上局部突出两三个房间,多作为经堂、佛堂之用,其上做坡屋顶,形成顶点,示为塔状。

它是一个地区的主要建筑,多是过去百户、千户头人的住居,以示威严,有至高无上之感。

独立式碉房是一幢碉房无院落单独存在,多建在荒山隐蔽的山洼地段,平面随地形而异,分散于山峦河谷之中。

在居住集中的村落,这种独立式碉房是自由布置,高低错落、层叠而上,由小径石阶联系于各碉房之间。

院式碉房除了以碉房为主体之外,前面或三面砌筑院墙,形成封闭式院落,沿院墙布置牲畜圈、杂用房及佣人住房等。

这种院式碉房多为贵族头人所住。

在形成村落的地方,有的碉房彼此相连,依山就势,因地成形,突出塔式碉房或院式碉房,在自由多变中形成了一个地区的中心,联系各处的小径巷道,有宽有窄,曲曲折折,这是碉房群体布局的重要特点。

“碉院”是一组较大的综合性建筑,它与院式碉房不同,一般三层,局部为四层,平面为四合院式,中间有较大的天井内院,设小花坛,可种树木、花卉。

沿内院四周设回廊,四周外墙用石砌,全封闭,除了门洞之外,墙上开少量小窗。

日斯满巴碉楼

在壤塘县的宗科乡境内,距离九寨沟风景区近400公里,群山绵延,绿水淙淙,白云掩映下的石坡寨显得安静而寂寞。

在寨子的最边缘,一座高25米,总共九层的民碉建筑巍然耸立,落寞中透着高贵,苍凉中暗生气蕴,这确实是被誉为“藏族民房之王”的日斯满巴碉楼。

作为藏东地区藏族建筑的典型代表,日斯满巴碉楼是四川省乃至全国发明的年代最久、规模最大、层数最多、建筑最高的藏族传统民居。

碉房背依山寨,前临绿水,通高25米。

自第二层起层层靠北内收成台,顶层面积仅为底层的六分之一,尽管建筑始建于明代,然而其整体功能却异常完善,碉房底层是传统的牲口圈,二层北为厨房,南为客厅,三四层为寝室,五六层为佛经堂,七层以上为杂物库房。

因为宗科乡境内要紧以种植业为主,因此碉楼自第二层起各层均木质走廊,用于晾晒粮食或乘凉,同时每层皆开有一扇大窗户和假设干小窗孔,作通风或瞭望防卫之用,三四层还均有木质的吊脚楼厕所。

不管从建筑的精湛技术以及作为碉房的居住功能来说,日斯满巴碉楼都无愧为藏族建筑史上的一颗明珠。

碉房概况碉房是一种外形酷似碉堡的民居,通常在青藏高原以及内蒙古部分地区最为常见。

当地人并未为其取名,而是外来游人因其外形像碉堡,而将其命名为“碉房”。

碉房拥有近两千年的历史,是用乱石垒砌或者土筑的房屋,一般为2~3层,底层饲养牲畜,上层用来居住。

碉房虽然粗犷,但是稳重,是最适合青藏高原地区的简易民居。

藏式碉房历史沿革碉房的历史并无十分清晰的记录,但从《后汉书》的记载来看,碉房在汉元鼎六年(111年)以前就有存在。

而“碉房”名称的出现,至少可以追溯到清代乾隆年间。

根据西藏的历史,在鬼魔兄弟统治时期,人类学会了打仗。

由于战略需要,居住地从平原搬迁到山区,以达到易守难攻的目的。

正是长期的战乱使当地的人们逐渐发明出了类似碉堡、具有很强防御性的建筑碉房。

碉房的扬名,当追溯到清朝乾隆平定嘉绒列国之时。

正是由于众多碉房的防御作用,使得清军一支未能取胜,由此而声名大噪。

建筑特色碉房多为石木结构,且多位于山地,拥有防御功能,外形多简陋粗犷,但整个房屋稳固结实。

碉房外墙依山而建,向上收缩,下厚上薄。

由于地形所限而不能占地面积过大,所以常常高耸,以扩展其空间。

碉房一般分为两层,第一层高度较低,多饲养牲畜或储存物品;第二层则为居所,相对较高,分为大间小间,大间作为大堂、卧室和厨房,小间为楼梯间或储存室。

有些碉房还有第三层,多为经堂、佛堂或者晒台之用。

如果地位高贵,还会在顶上做坡屋顶,形成塔状顶点,昭示着权利和威严。

有的在外墙部分刷以黑色或棕色圆珠图案,窗上檐则以传统的藏窗作一层或二层方椽挑出,不仅丰富了墙面,而且改变了石墙面之笨拙感。

另外,藏族的碉房还常常使用木质材料,不仅与石质的构架形成了鲜明的对比,也使整个碉房的外形多样化,成功地兼顾到了使用功能和艺术效果,拥有了自己独特的风格。

碉房其他地区的碉房也各具特色。

例如,那曲居民的碉房外形为略带曲尺的方形,中间设置一门天井,内部隽永精细。

在日光强烈的照射下,碉房显得格外美丽,倍添艺术效果。

论中国民居建筑之藏族碉房

摘要:碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙部分地区常见的居住形式。

这是一种用乱石垒

砌或土筑的房子,一般高三至四层,也有低至一层或高达五层。

从《后汉书》的记载来看,在汉元鼎六年以前就有存在。

因形似碉堡,所以俗称碉房。

很多人会疑问碉房到底是“碉”还是“房”,那么我们就根据史书记载以及现在对碉房的研究来了解一下碉房这种民居形式。

关键字:碉房青藏高原民居形式

藏族民居分布的地域极为广阔,较为集中的区域有青海的果洛、西藏的拉萨和泽当、四川的阿坝和甘牧。

就连内蒙古的部分地区也有藏族民居的分布,虽然各地地形气候有所差异,但总体来说,多属于高原地带,因而其典型的藏族民居形式多大同小异。

藏族民居的主要形

式是碉房。

据史书记载,碉

房民居的墙体下厚上薄,外

形下大上小,建筑平面都较

为简洁,一般多方形平面,

也有曲尺形平面。

因青藏高

原山势起伏,建筑占地过大

将会增加施工上的困难,故

一般建筑平面上地面积较

小,而向空间发展。

西藏那

曲民居外形是方形略带曲尺

形,中间设一小天井。

内部

精细隽永,外部风格雄健,高原的日光格外强烈,民居处于一片银色中,显得格外晶莹耀眼。

这种藏族民居为什么被称为“碉房”呢,这主要因为它是由土或石建筑而成。

或石块砌筑,或乱石码砌,或土砖砌筑,或土石混合,或生土浇捣等,方式多种多样,但都坚固结实、厚重保温,而且形似碉堡,所以俗称碉房。

藏族碉房的产生,是由当地的气候与地理等条件决定并与之相适应的,也是人们在长期的生产和生活实践中,逐渐创造出来的。

藏族人民生活的地区,其地理、自然、气候等条件都非常特别,与一般的汉族人民聚居地有很大差别,民居也就表现出与汉族完全不同的风格。

汉族民居以院落形式组合不同功能的房间,而藏族民居则以单体的形式,将厅堂、厨房、卧室、厕所、畜圈、仓房等不同功能的房间安排在一栋建筑之内。

这一点可以说是汉、藏两族民居最本质的区别。

藏族碉房主要是以农业为主、农牧业并举的广大藏族地区的民居建筑形式。

其碉房大致可分为平地和山地两大类。

平地建筑多见于城市或郊区农区,平坦的河谷平原等地,如拉萨、江孜、日喀则、昌都等城镇和青、川藏族农区村镇民居等。

一般有独立式、毗连式或混合式,外形方正厚重,向上倾斜,实墙多,窗少,内部有天井或院子、阴廊,可分平房和楼房两种。

山地建筑多见于西藏和四川甘孜、阿坝、甘肃陇南山区。

由于地形的限制,常运用分层、附岩、掉层、悬挑的办法扩大建筑空间,增加使用面积,使建筑体形丰富多变。

其特点是:平面方正,外墙实多虚少。

外形呈阶梯形,一般二三层或四层。

底层为牲畜间及贮藏草料的地方,二层为卧室、灶房之用,小间作贮藏

室或楼梯间。

大间是藏民生活中心,当中为坑灶(火塘)。

三层或四层多为经堂,面东或南,并与晒廊、平面相连。

山区的平面是藏民晾晒谷物的地方。

这种布局,满足了藏民的日常生活习惯、农副业生产、宗教信仰和自然防御的需要。

高层碉楼是藏族碉房中体量最高大、最古老

的一种形制,它具有独特的砌筑技术。

四川阿坝、

甘孜地区,西藏林芝地区尚遗存大量石碉楼、土

碉楼,有单体碉楼和附属于建筑四角的碉楼,还

有成组成群的碉楼。

布达拉宫就是这种碉楼技术

进一步发展的产物。

藏族民居色彩朴素协调,基本采用材料的本

色:泥土的土黄色,石块的米黄、青色、暗红色,

木料部分则涂上暗红,与明亮色调的墙面屋顶形

成对比。

粗石垒造的墙面上有成排的上大下小的

梯形窗洞,窗洞上带有彩色的出檐。

在高原上的蓝天白云、雪山冰川的映衬下,座座碉房造型严整而色彩富丽,风格粗犷而凝重。

比较来说,在众多的藏族人民聚集地区中,比较主要的,人口较多的生活区域还是西藏,因此,作为藏族特有的民居形式——藏族碉房,也就自然以西藏地区分布最多,最具代表性。

“碉房”一词主要使用于明清时代,是其时中原史家对川西高原碉楼分布地区多层结构石砌住宅的一个特定称呼,又被称作“笼鸡”。

一般来说,碉房多为三层,即古人所云“货藏于上,人居其中,畜圂于下”之结构。

碉房是碉楼分布地区相对于“碉”并同“碉”具有某些共同特点的一种住宅形式。

古人对“碉房”与“碉”的区分是十分清楚的。

在古人严重,区分“碉房”与“碉”标准主要有两个:一个是高度,即“高二三丈者,谓之笼鸡”,高“十余丈者谓之碉”;另一个则是住人与否,“货藏于上,人居其中,畜圂于下”者为碉房,不住人者则为“碉”。

故到清代,随着同川西高原碉楼地区战事增加及对碉楼认识的深化,清人又从是否住人及战事的角度进一步将碉房与碉分别称作住碉和战碉,对碉房,即“其高大仅堪栖止者,曰住碉”;对碉即“其重重枪眼,高至七八层者,曰站碉”。

这是对“碉房”与“碉”的更明确的一种区分。

西藏民居的历史较为悠久,但发展并不是很快,这主要是因为当地人民早期时都过着游牧生活,无法真正安定下来,所以定居的传统建筑没能得到应有的发展,这也是让其民居的特色,相对于其他地方民居更加显著与突出,西藏藏族民居主要有拉萨民居、阿里民居、昌都民居、林芝民居、山南民居、那区民居等几种地域之分。

其中,阿里的部分地区和那曲地区的民居主要居住在帐篷里,林芝地区民居主要是木结构斜坡顶,山南也有部分林区和牧区的住房形式,除此之外的民居就是碉房了。

碉房民居的外观主要为方形或近似方形,

整体呈下大上小的形式,上为女儿墙围绕的平

顶。

平顶可以用来晾晒粮食与其他物品,在特

殊情况下还可作为瞭望之处。

而建女儿墙主要

是为了保护登上屋顶的人的安全。

不过,昌都

的部分民居虽然也是平顶,但却没有女儿墙。

西藏藏族民居中,个别富裕农民和城市里

的商人、贵族的住宅,其实只占整个民居的一

小部分,大多还是较为贫苦的农民的住宅,也

就是说,农民住宅在藏族民居中最常见,数量

也最多。

神奇的雪域高原上,有巍峨的雪山,壮阔的湖泊,苍莽的草原,也有浓荫蔽日的原始森林,纵横的峡谷,飞流而下的瀑布,这一切在蔚蓝色的天空映衬下,越发的优美迷人。

如此壮美、激昂的景致,培育了民族性格,陶冶了民族情操,更造就了超凡脱俗、崇高壮美的民居建筑。

除了西藏,四川西部的阿坝和甘孜自治州也是藏族的主要聚居地。

这一聚居地区为青藏高原的一部分,地高天寒,年积雪时间在200天左右,因此,在建筑中利用日照就是极为重点考虑的因素了。

据统计,青藏高原地区全年日照率为50%,比四川盆地各处的日照率大一倍,而且冬季日照时数恰与盆地内各季日照时数相反,也就是说冬春季较夏秋季日照多。

所以藏族住宅的布局、造型比较注意在冬季利用太阳能。

而这个地区的风以冬春季为最多,南部地区多偏南风,北部地区多西、北风。

并且多有大风,每年有四五天刮八级以上大风,四五十天刮六级以上大风,而刮五级以下风的天数更多。

这样的风力与风向,对建筑的选址、朝向,甚至开窗等,无疑都有一定影响。

此外,很多地

区的广阔茂密的森林以特殊

的地质构造等,也都影响了民

居的建筑形式。

四川藏族碉房的外墙,多

不开窗或开设小窗口,并且小

窗口也多是在墙体上部开设,

底层一般不开窗,但有时为了

增强防御性,也会在下层揩油

小窗户,或是为了通气透光开

设像农民住宅中牲畜圈墙上

那样的小气孔。

而朝向院落的

墙上多开设窗户,特别是向阳

的墙面多开设大窗或落地窗,

以利于吸纳阳光。

因为早期没

有玻璃,为了防止窗纸被风轻

易吹坏,特意将窗格做成排列

紧密的形式。

每一户碉房民居

只有一个可供出入的大门,这

也是碉房民居具有良好防御

性的表现。

藏族由于天气寒冷,除了短期的夏天外,常需要在室内生火取暖或在室外利用太阳能,因为所居住的房间,多是卧室兼厨房,特别高大宽敞,一家合住一室,以便都能就火塘内的或取暖,只有家中的喇嘛和来访的客人,才住在经堂或另外一间房内。

从以上所介绍西藏和四川两地的藏族民居来看,它们的相同之处是非常多的,而差别则较少,二者都极明显地表现出了藏族碉房的特色。

藏族碉房民居是一种颇有特色且集多种功能于一体的实用的住宅。

论中国民居建筑之藏族碉房

学校:青岛滨海学院

学院:建筑工程学院

姓名:乔湘桐

班级:一一级建筑学

学号:20110670106。