藏族民居建筑之碉房

- 格式:ppt

- 大小:6.14 MB

- 文档页数:29

碉房——藏式特色民居建筑

碉房是藏族最具代表性的民居,自东汉时就有存在。

碉房藏语称为“卡尔”或“宗卡尔”,原意为堡寨。

因外观很像碉堡,故称为碉房。

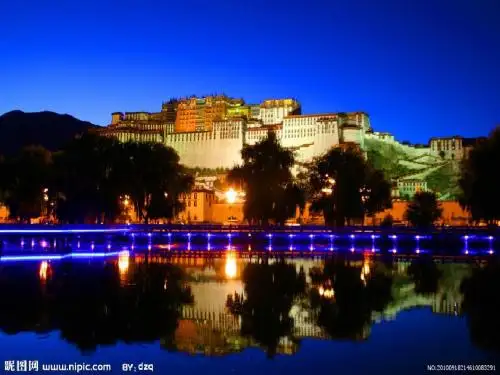

碉房外形端庄稳固,风格古朴粗犷。

多为石木结构,外墙向上收缩,内坡仍为垂直状,屋顶多为平顶。

内部居室以柱为单位,一根中心柱为一间,较大的居室或客厅为四梁八柱。

这种民居建筑注重蓄热、保温、防风性能,具有坚实稳固、结构严密、楼角整齐的特点,既利于防风避寒,又便于御敌防盗。

碉房一般分两层。

底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房,小间为储物室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。

在建筑形式上,又可分为碉楼式碉房、碉塔式碉房、独立式和院式碉房。

尽管各地的碉房形态和规模各异,但仍有很多辨识度极高的共性,比如石木、土木的材质,敦实方正的外形,黄白底色点缀黑、红、蓝、黄、绿等色彩……

藏族的碉房庄重内敛,但绝不乏味。

房檐上五色的彩绘,屋顶飘扬的经幡和风马旗,不失明艳又恰到好处。

火、云、天、土、水,红、白、蓝、黄、绿,他们把自己心目中的天地万物,用彩绘点缀在碉楼的窗檐和门楣上。

藏式建筑是中国传统建筑中的一块瑰宝,充分体现了地理环境、历史因素、气候特点、宗教信仰对建筑装饰产生的影响。

古建家园--古建中国,以古建筑传统优秀文化为核心的文化建筑互联网创新平台!以线上+线下模式,建筑+互联网+文化,传承与发扬建筑文化,把传统优良文化植入到建筑材料中,让建筑从源头上有文化,将中华上下五千年文化的精髓与现代科学技术古今结合、中西融合,应用于现代建筑行业,倡导将优良的传统文化走入大众的衣食住行。

丰富多彩的藏族民居

佚名

【期刊名称】《重庆建筑》

【年(卷),期】2015(000)001

【摘要】藏族最具代表性的民居是碉房。

碉房多为石木结构,外形端庄稳固,风格古朴粗犷;外墙向上收缩,依山而建,内坡仍为垂直。

碉房一般分两层,以柱计算房间数。

底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房,小间为储藏室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。

碉房具有坚实稳固、结构严密、楼角整齐的特点,既利于防风避寒,又便于御敌防盗。

【总页数】1页(P19-19)

【正文语种】中文

【相关文献】

1.丰富多彩的作业让语文教学丰富多彩

2.民族文化背景下对木雅藏族民居建筑色彩的研究

3.云南迪庆藏族民居特色研究

4.云南藏族民居可持续标准化研究

5.日头村木雅藏族民居的建筑特色

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

西藏传统碉房式民居环境适应性与文化表达探究摘要:通过对西藏地区传统碉房式民居建筑的普遍特点总结,分析其在特殊的地理环境中对气候环境的适应性,以及宗教文化,地域文化对碉房式民居的影响。

关键词:碉房式民居;适应性;气候环境;文化表达中图分类号:tu241.5文献标识码: a 文章编号:碉房是西藏地区常见的传统居住形式,早在汉代便对其有所记载。

碉房多为石材砌筑,二至三层,少数地区也见单层平顶或土胚墙体,因其外观形似碉堡故而得名。

碉房选址布局考究,建筑风格鲜明,装饰艺术突出,是极具地域特色及民族特色的典型地方民居。

一、西藏碉房式民居对环境的适应性西藏地区属于高原大陆性气候,这里空气稀薄、干燥,太阳辐射量大,日照时数长,早晚温差较大。

由于海拔高,西藏地区植被稀少,寒冷多风,一年中分为明显的干、湿两季,气候恶劣,建筑资源匮乏,在这样的环境条件下,如何保暖、节能以及建筑材料的选取利用成为居住建筑中首要考虑的问题,因此在对西藏民居气候适应性的分析中将选取以下几点进行重点阐述。

1、因地制宜的聚落选址碉房式民居选址多成聚落集中建在河谷附近、朝南或东南向的缓坡上,依据地势、坡度,平整出若干台地,依照从下而上、北高南低的原则建造房屋,形成退台式的布局模式。

村落的房屋布局往往成组团式,户与户之间比邻而居,共用山墙以减少房屋的散热面积。

入户大门一般开在被风向,不仅如此,聚落组团常常有意错落使道路曲折蜿蜒,以防冬季寒风直吹。

本着这种因山就势,因地制宜的营造方式,传统藏族村落呈现出与周边环境和谐共生,有机融合的特点。

2、紧凑的平面布局形态房式民居平面多为方形(如图1)、l形(如图2)及凹字形,内设院落或天井,房间布置灵活,但总体是呈一种对外封闭对内开放的布局模式。

屋顶阁楼兼有储藏之用。

3、适宜的建造方式西藏的地区的传统碉房式民居的建造方式颇具特点。

碉房建筑采用外部实墙承与内部木梁柱构架的混合承重形式。

外部墙体厚重且向上有明显的收分,海拔较高的地区收分更为明显。

[键入文字]藏族民居碉房是藏族最富有地域特色的民居由于受气候与环境的影响,藏族的居住建筑大部分是用乱石垒砌或土筑,由于形如碉堡,所以被取名为碉房。

碉房是藏族具有特色的一项建筑,是藏族最具代表性的建筑,也是藏族文化不可或缺的一部分,下面让我们来了解下富有地域特色的藏族民居碉房。

藏族主要分布在西藏、青海、甘肃及四川西部一带,为了适应青藏高原上的气候和环境,传统藏族民居大多采用石构,形如碉堡,所以被称为“碉房”。

碉房一般有三到四层。

底层养牲口和堆放饲料、杂物;二层布置卧室、厨房等;三层设有经堂。

由于藏族信仰藏传佛教,诵经拜佛的经堂占有重要位置,神位上方不能住人或堆放杂物,所以都设在房屋的顶层。

为了扩大室内空间,二层常挑出墙外,轻巧的挑楼与厚重的石砌墙体形成鲜明的对比,建筑外形因此富于变化。

藏族民居色彩朴素协调,基本采用材料的本色:泥土的土黄色,石块的米黄、青色、暗红色,木料部分则涂上暗红,与明亮色调的墙面屋顶形成对比。

粗石垒造的墙面上有成排的上大下小的梯形窗洞,窗洞上带有彩色的出檐。

在高原上的蓝天白云、雪山冰川的映衬下,座座碉房造型严整而色彩富丽,风格粗犷而凝重。

碉房,藏语称为“卡尔”(tnkhar)或“宗卡尔”(rdzong-mkhar),原意为堡寨,多建于险峻的山石上,巍峨高耸,易守难攻。

山南的雍布拉康,后藏的娘若香波,洛扎的桑嘎古托,便是此类建筑的代表。

碉房是有着特定含义的建筑,它对西藏民居的形成和发展影响很大,如土石结构、如平顶风格;但碉房并不能完全代表西藏民居。

西藏腹心地区的农村和城镇居民居住的房屋称为“慷巴”(khang-pa),有楼房亦有只建一层的平房。

楼房多为二三层,个别富裕人家的楼房有四五层,而建一层房屋的在西藏各地随处可见。

笔者多次在西藏各地考察,无论在后藏的定日、山南的措美、拉萨附近的墨竹工卡,都见到大量的一层民居。

1。

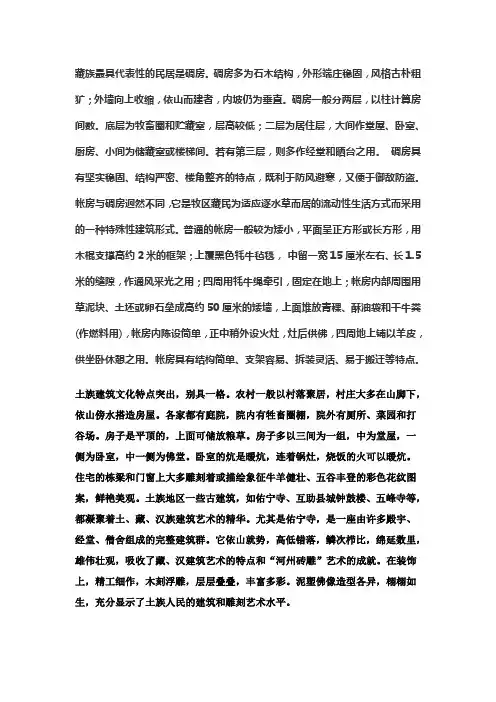

藏族最具代表性的民居是碉房。

碉房多为石木结构,外形端庄稳固,风格古朴粗犷;外墙向上收缩,依山而建者,内坡仍为垂直。

碉房一般分两层,以柱计算房间数。

底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房、小间为储藏室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。

碉房具有坚实稳固、结构严密、楼角整齐的特点,既利于防风避寒,又便于御敌防盗。

帐房与碉房迥然不同,它是牧区藏民为适应逐水草而居的流动性生活方式而采用的一种特殊性建筑形式。

普通的帐房一般较为矮小,平面呈正方形或长方形,用木棍支撑高约2米的框架;上覆黑色牦牛毡毯,中留一宽15厘米左右、长1.5米的缝隙,作通风采光之用;四周用牦牛绳牵引,固定在地上;帐房内部周围用草泥块、土坯或卵石垒成高约50厘米的矮墙,上面堆放青稞、酥油袋和干牛粪(作燃料用),帐房内陈设简单,正中稍外设火灶,灶后供佛,四周地上铺以羊皮,供坐卧休憩之用。

帐房具有结构简单、支架容易、拆装灵活、易于搬迁等特点。

土族建筑文化特点突出,别具一格。

农村一般以村落聚居,村庄大多在山脚下,依山傍水搭造房屋。

各家都有庭院,院内有牲畜圈棚,院外有厕所、菜园和打谷场。

房子是平顶的,上面可储放粮草。

房子多以三间为一组,中为堂屋,一侧为卧室,中一侧为佛堂。

卧室的炕是暖炕,连着锅灶,烧饭的火可以暖炕。

住宅的栋梁和门窗上大多雕刻着或描绘象征牛羊健壮、五谷丰登的彩色花纹图案,鲜艳美观。

土族地区一些古建筑,如佑宁寺、互助县城钟鼓楼、五峰寺等,都凝聚着土、藏、汉族建筑艺术的精华。

尤其是佑宁寺,是一座由许多殿宇、经堂、僧舍组成的完整建筑群。

它依山就势,高低错落,鳞次栉比,绵延数里,雄伟壮观,吸收了藏、汉建筑艺术的特点和“河州砖雕”艺术的成就。

在装饰上,精工细作,木刻浮雕,层层叠叠,丰富多彩。

泥塑佛像造型各异,栩栩如生,充分显示了土族人民的建筑和雕刻艺术水平。

论中国民居建筑之藏族碉房摘要:碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙部分地区常见的居住形式。

这是一种用乱石垒砌或土筑的房子,一般高三至四层,也有低至一层或高达五层。

从《后汉书》的记载来看,在汉元鼎六年以前就有存在。

因形似碉堡,所以俗称碉房。

很多人会疑问碉房到底是“碉”还是“房”,那么我们就根据史书记载以及现在对碉房的研究来了解一下碉房这种民居形式。

关键字:碉房青藏高原民居形式藏族民居分布的地域极为广阔,较为集中的区域有青海的果洛、西藏的拉萨和泽当、四川的阿坝和甘牧。

就连内蒙古的部分地区也有藏族民居的分布,虽然各地地形气候有所差异,但总体来说,多属于高原地带,因而其典型的藏族民居形式多大同小异。

藏族民居的主要形式是碉房。

据史书记载,碉房民居的墙体下厚上薄,外形下大上小,建筑平面都较为简洁,一般多方形平面,也有曲尺形平面。

因青藏高原山势起伏,建筑占地过大将会增加施工上的困难,故一般建筑平面上地面积较小,而向空间发展。

西藏那曲民居外形是方形略带曲尺形,中间设一小天井。

内部精细隽永,外部风格雄健,高原的日光格外强烈,民居处于一片银色中,显得格外晶莹耀眼。

这种藏族民居为什么被称为“碉房”呢,这主要因为它是由土或石建筑而成。

或石块砌筑,或乱石码砌,或土砖砌筑,或土石混合,或生土浇捣等,方式多种多样,但都坚固结实、厚重保温,而且形似碉堡,所以俗称碉房。

藏族碉房的产生,是由当地的气候与地理等条件决定并与之相适应的,也是人们在长期的生产和生活实践中,逐渐创造出来的。

藏族人民生活的地区,其地理、自然、气候等条件都非常特别,与一般的汉族人民聚居地有很大差别,民居也就表现出与汉族完全不同的风格。

汉族民居以院落形式组合不同功能的房间,而藏族民居则以单体的形式,将厅堂、厨房、卧室、厕所、畜圈、仓房等不同功能的房间安排在一栋建筑之内。

这一点可以说是汉、藏两族民居最本质的区别。

藏族碉房主要是以农业为主、农牧业并举的广大藏族地区的民居建筑形式。

藏寨碉楼设计理念藏寨碉楼是中国古代军事建筑的杰出代表,其设计理念凝聚了智慧和经验的结晶。

这些碉楼以其独特的形式和坚固的结构,在军事防御和居住功能方面具有丰富的内涵。

首先,藏寨碉楼的设计理念强调了安全和防御的要求。

为了抵御敌人的攻击,这些碉楼通常建在高地或陡峭的山坡上,地势险要,难以攀爬。

同时,建筑材料一般选用坚固耐久的石头,以增加其防御能力和抗击外敌的能力。

此外,碉楼的外墙多采用垂直或倾斜的设计,以增强其抵御攀爬攻击的能力。

所有这些设计都体现了人们在设计碉楼时对安全和防御的高度重视。

其次,碉楼的设计还注重了空间的合理利用和布局的灵活性。

在较大的碉楼中,楼层间通常有宽阔的通道和楼梯,方便人们的来往和交通。

楼内有多个房间,设计合理,兼顾私密性和开放性,可以满足不同人员的需求。

房间的大小和布置也根据功能的不同进行区分,有的作为寝室,有的作为仓库或兵器库,有的作为会客厅。

这种灵活性和多功能性的设计可以使碉楼更好地满足人们的居住和防御需求。

此外,藏寨碉楼的设计理念还注重了与自然环境的融合和环境适应。

碉楼一般建在山区或峡谷之中,与周围的地形和景观相互咬合,使碉楼更加隐蔽,降低了被敌人发现和攻击的风险。

同时,碉楼周围的环境也被充分利用,例如,利用山石和悬崖峭壁,使碉楼更加牢固和坚固。

在碉楼的设计过程中,人们还注重了建筑的美感和与自然环境的和谐,这使得碉楼在视觉上也成为一道亮丽的风景线。

总的来说,藏寨碉楼的设计理念体现了中国古代人民智慧和勇敢的结晶。

通过合理的空间利用、坚固耐久的材料选择和与自然环境的融合,碉楼在军事防御和居住功能方面达到了理想效果。

这些理念不仅是中国古代建筑艺术的重要组成部分,也是中国文化的重要特征之一。

藏族碉楼文化价值评估报告

藏族碉楼是西藏地区独特的传统建筑形式,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

这种建筑形式在藏族社会中扮演着重要的角色,不仅是居住和防御的场所,同时也是文化传承和民族认同的象征。

因此,对藏族碉楼文化的价值进行评估具有重要意义。

1. 历史价值

藏族碉楼的历史可以追溯到数百年前,是藏族先民在对抗外来侵略和自然灾害中积累的智慧结晶。

这种建筑形式凝结了藏族人民对生存环境和社会生活的认知和实践,具有独特的历史价值。

2. 文化内涵

藏族碉楼不仅是建筑,更是一种文化符号。

它蕴含着丰富的宗教、民俗和生活方式的文化内涵,是藏族传统文化的重要组成部分。

在藏族社会中,碉楼还承载着社会关系、家族观念和传统习俗,具有深厚的文化意义。

3. 建筑艺术

藏族碉楼在建筑结构、装饰手法、建筑材料等方面具有独特的艺术特色,展现了藏族人民的智慧和审美情趣。

其独特的建筑形式和设计理念对当今建筑艺术也有一定的借鉴意义。

4. 社会功能

藏族碉楼在藏族社会中既是居住的场所,又是防御和应对自然灾害的设施,具有重要的社会功能。

它不仅是藏族人民生活的重要场所,更是维系家族和社会关系的纽带。

综上所述,藏族碉楼具有重要的历史、文化、艺术和社会功能价值,对其进行评估有助于加深对藏族文化的认识,促进文化遗产的保护和传承。

同时,也有助于丰富当地旅游资源,促进地方经济发展和民族团结。

因此,对藏族碉楼文化的价值进行评估是十分必要的。

嘉绒藏族民居建筑嘉绒藏区的居室,绝大多数是石屋、即用片石垒砌成的民居,也有的是用土夯筑成墙体框架、上架横木、树枝、杂草、再上加盖土作平屋的。

个别地方也有串木为架的木板房,房内泡用木板隔间,房顶横梁有半边风或人字形两边风开,类似内地小青瓦房建筑,架上盖杉木开出的杉板,有称瓦板,长约1-1.5米,宽有5至8寸、盖好杉板后用石板压缝,达到固定斜平排水作用,这种屋多达三层。

这种串木结构的房屋舒适、通风、不潮湿、宽敞明亮,也是防震的理想建筑.多数房前有小院,以土墙为栏,这种屋多近邻地震常发区的道孚、炉霍、黑水、理县、康定、泸定一小部分地区。

嘉绒藏区最多的居室还是第一种,即称碉楼寨房。

其实碉楼和寨房是有区别的。

嘉绒民居建筑皆为石块砌墙本质梁架的石木结构建筑,俗称碉房,碉房的历史建筑是很悠久的,从考古发掘追溯至战国西汉时期,石棺葬民族已居住石砌的碉房。

《后汉书》亦载"众皆依山居止,累石为室。

"不过,古时的碉房结构与现代碉房结构差别较大。

从现今可见嘉绒古碉房建筑最早的,唯有壤塘县宗科乡加斯满村石破寨的日斯满巴民居。

它是建白明代初年,依山就势,墙基北高南低,平面呈长方形,共九层,通高达25米。

墙以石块加木枋和泥浆调缝,采用内直外收的方法修砌,墙底厚0.8米,顶厚0.5米。

各层建筑自第二层以上层层靠北内收成台,北墙东半部、西墙北半部直底直通项部,使整个建筑内南向北由东向西成阶梯抬级而上,故至顶层仅是底层面积的六分之一。

底层为畜圈、二层为客厅和厨房,三、四层住人,五层南为经堂、北为库房,经堂前为晒台,六层以以上皆为各类库房,四层以上各层外有走廊、晒物架(同时亦有栏杆),房顶为平顶。

每层顶以粗树杆纵铺作梁,梁两端砌于石墙体内,梁上密铺树棍,当地称"柄子",再上铺树枝,当地称"扎子"。

然后填泥夯紧,最上面铺木板作为上层的地面,房顶则以夯土石作为屋面,这种作法至现代也保持这种传统作法。

藏族碉房的特点在青海南部玉树、果洛、黄南州的一些地区,是农牧兼营的半农半牧区,那里是盛产石材的山峦河谷地带。

藏胞的居住建筑多为石砌二层或局部三层楼房,大都建在背风向阳,能防御侵袭的山坡地段。

为石木作,外墙用块石或片石砌筑,墙厚80-100公分,墙上开孔少,门窗洞也很小,外形坚实、稳重、粗犷,其形似碉楼,一般称为“碉房”。

碉房底层布置牛、羊圈和杂用房,楼上住人,房内把最好的一间作为佛堂,其旁是卧室和厨房,有个别小的碉房是厨房和卧室同一间。

门窗小排列不整齐,室内采光差。

屋顶为平顶,草泥面用石磙压光,在屋面之上可作打麦场、晾晒柴草及作户外活动之处。

碉房按其形式可分为碉楼式碉房,碉塔式碉房,独立式和院式碉房。

碉楼式碉房一般为二、三层,个别有四层,四周高墙封闭,有的上层为凹型平面,利于采光和户外活动,这是当地藏居的主要形式。

碉塔式碉房是在二三层碉房之上局部突出两三个房间,多作为经堂、佛堂之用,其上做坡屋顶,形成顶点,示为塔状。

它是一个地区的主要建筑,多是过去百户、千户头人的住居,以示威严,有至高无上之感。

独立式碉房是一幢碉房无院落单独存在,多建在荒山隐蔽的山洼地段,平面随地形而异,分散于山峦河谷之中。

在居住集中的村落,这种独立式碉房是自由布置,高低错落、层叠而上,由小径石阶联系于各碉房之间。

院式碉房除了以碉房为主体之外,前面或三面砌筑院墙,形成封闭式院落,沿院墙布置牲畜圈、杂用房及佣人住房等。

这种院式碉房多为贵族头人所住。

在形成村落的地方,有的碉房彼此相连,依山就势,因地成形,突出塔式碉房或院式碉房,在自由多变中形成了一个地区的中心,联系各处的小径巷道,有宽有窄,曲曲折折,这是碉房群体布局的重要特点。

“碉院”是一组较大的综合性建筑,它与院式碉房不同,一般三层,局部为四层,平面为四合院式,中间有较大的天井内院,设小花坛,可种树木、花卉。

沿内院四周设回廊,四周外墙用石砌,全封闭,除了门洞之外,墙上开少量小窗。

52城市建筑Urbanism and Architecture / 2022.101甲居藏寨民居平面布局及功能特征碉楼是甲居藏寨的特色民居,是一种具有防御功能的碉堡式住宅[2]。

其通常坐北朝南,一般占地面积200 m 2左右,高度不超过15 m, 从形态特征上,可分为“L”形民居、“凹”字形民居、“回”字形民居等。

“L”形单体是碉楼平面的基本单元,具有基本的起居功能。

而“凹”字形民居及“回”字形民居将锅庄的厨房功能独立设置,并在入口处加设厢房(见图1)。

平面布局以安保坡宅为例,其由地下一层、地上三层组成。

地下一层用于饲养牲畜,称之为“冬室”;一层主要用于起居、烹饪及主人休息,称之为“夏室”;二层用于客房、厕所及储藏室;三层为经堂,用于祭祀及祷告。

相较于其他类型的民居,碉楼具有以下功能特征。

1.1功能复合的锅庄整个建筑的主要活动中心是一层的锅庄,作为每个藏寨民居必不可少的空间,其集主人休息、接待、炊事,以及节日庆典等多种功能于一体。

平面一般呈方形,长宽均为6 m 左右,面积为30 m 2 [3]。

在锅庄的正中间有一个正方形的火塘,其用土围合,边长为1 m 左右。

在火塘四周,留有供居民围坐的空间。

火塘不仅位于锅庄的中心,在建筑中更有着神圣不可侵的地位[4]。

但随着历史的发展,锅庄已从多功能房间成为单一的主室,仅作为古老藏族人民居住文化的烙印存留下来(见图2)。

1.2精神寄托的经堂宗教信仰在藏族日常生活中占比较大,其建筑布局从下往上为牲口、人、神佛的功能空间。

故经堂位于三层,供寨民祭祀神明之用。

面积不大,长宽均为2.5 m 左右。

摘要 川西藏式民居是四川特色民居形式之一,具有独特的人文、历史、环境研究价值,是中国传统民居的重要组成部分。

本文以丹巴县甲居藏寨为例,在实地调研测绘后,从选址、建筑文化、平面布局、外部形态与建筑构造等方面进行研究分析,总结其建筑特点,为今后川西藏式民居保护及乡村振兴再利用提供参考。