藏族民居 碉房是藏族最富有地域特色的民居

- 格式:docx

- 大小:14.73 KB

- 文档页数:4

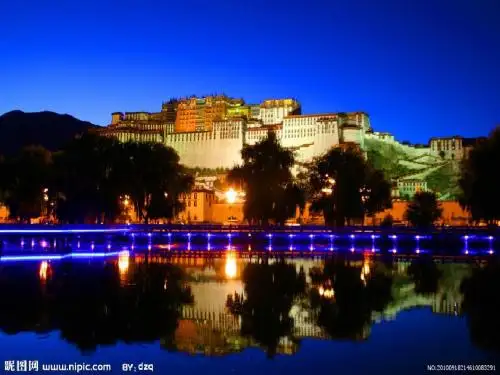

碉房——藏式特色民居建筑

碉房是藏族最具代表性的民居,自东汉时就有存在。

碉房藏语称为“卡尔”或“宗卡尔”,原意为堡寨。

因外观很像碉堡,故称为碉房。

碉房外形端庄稳固,风格古朴粗犷。

多为石木结构,外墙向上收缩,内坡仍为垂直状,屋顶多为平顶。

内部居室以柱为单位,一根中心柱为一间,较大的居室或客厅为四梁八柱。

这种民居建筑注重蓄热、保温、防风性能,具有坚实稳固、结构严密、楼角整齐的特点,既利于防风避寒,又便于御敌防盗。

碉房一般分两层。

底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房,小间为储物室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。

在建筑形式上,又可分为碉楼式碉房、碉塔式碉房、独立式和院式碉房。

尽管各地的碉房形态和规模各异,但仍有很多辨识度极高的共性,比如石木、土木的材质,敦实方正的外形,黄白底色点缀黑、红、蓝、黄、绿等色彩……

藏族的碉房庄重内敛,但绝不乏味。

房檐上五色的彩绘,屋顶飘扬的经幡和风马旗,不失明艳又恰到好处。

火、云、天、土、水,红、白、蓝、黄、绿,他们把自己心目中的天地万物,用彩绘点缀在碉楼的窗檐和门楣上。

藏式建筑是中国传统建筑中的一块瑰宝,充分体现了地理环境、历史因素、气候特点、宗教信仰对建筑装饰产生的影响。

古建家园--古建中国,以古建筑传统优秀文化为核心的文化建筑互联网创新平台!以线上+线下模式,建筑+互联网+文化,传承与发扬建筑文化,把传统优良文化植入到建筑材料中,让建筑从源头上有文化,将中华上下五千年文化的精髓与现代科学技术古今结合、中西融合,应用于现代建筑行业,倡导将优良的传统文化走入大众的衣食住行。

简析四川藏族民居地域特色本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!中央城镇化工作会议指出,要体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念,要依托现有山水脉络等独特风光,让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁……要保护和弘扬传统优秀文化,延续城市历史文脉。

乡愁是城乡规划建设对诗境规划思想体现和诗意栖居的表达。

望得见山、看得见水、记得住乡愁是城乡规划建设指导思想和理论用诗一般的语言给予的表述。

乡愁是情怀—乡愁是一捧土,一朵云;乡愁是一溪水,一片林;乡愁是一条路,一扇门;乡愁是一杯酒,一生情。

乡愁是传统—热爱故土是中华优秀传统文化精神的高尚德行和品质。

把“乡”与“愁”连在一起来形容思乡情的,最早要数唐代早期诗人崔颢的《黄鹤楼》诗:日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

这种故土情怀几千年传承至今,仍然凝聚并感动着每一个中国人。

乡愁是心灵—乡愁是对往昔生活环境的思念与记忆;乡愁是对故土养育之情的感怀并感恩;乡愁是对人生情怀心灵的慰藉与寄托;乡愁是对乡土文化纯真的寻求及抒发;乡愁是对地域特色文脉的诗咏和传唱;乡愁是抚今追昔高尚情感的升华和呼唤;乡愁就是历史与文化,文化遗产就是乡愁。

乡愁是人性—乡愁是人生情怀升华的最高境界;乡愁是人格的历史情结和文化修养;乡愁是人性孝道文化精神的典型表现;乡愁是建筑伦理文化空间的集中体验。

乡愁是力量—中华民族的乡愁是华夏民族文明传承的根脉,是文化自信与文化自觉的渴望,是实现中国梦的追求,是民族复兴的力量。

记住乡愁是我们这一代感恩先人、无愧子孙的历史责任和神圣使命。

藏族建筑文化博大精深,留存着民族的记忆。

藏族建筑寄托了民族的乡愁,极具研究和保护价值。

一、自然环境与聚落分布四川藏族的历史和文化同西藏地区一样古老悠久。

其民居主要分布于阿坝和甘孜两个民族自治州,该地区地广人稀,占了全省面积的一半左右。

论中国民居建筑之藏族碉房摘要:碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙部分地区常见的居住形式。

这是一种用乱石垒砌或土筑的房子,一般高三至四层,也有低至一层或高达五层。

从《后汉书》的记载来看,在汉元鼎六年以前就有存在。

因形似碉堡,所以俗称碉房。

很多人会疑问碉房到底是“碉”还是“房”,那么我们就根据史书记载以及现在对碉房的研究来了解一下碉房这种民居形式。

关键字:碉房青藏高原民居形式藏族民居分布的地域极为广阔,较为集中的区域有青海的果洛、西藏的拉萨和泽当、四川的阿坝和甘牧。

就连内蒙古的部分地区也有藏族民居的分布,虽然各地地形气候有所差异,但总体来说,多属于高原地带,因而其典型的藏族民居形式多大同小异。

藏族民居的主要形式是碉房。

据史书记载,碉房民居的墙体下厚上薄,外形下大上小,建筑平面都较为简洁,一般多方形平面,也有曲尺形平面。

因青藏高原山势起伏,建筑占地过大将会增加施工上的困难,故一般建筑平面上地面积较小,而向空间发展。

西藏那曲民居外形是方形略带曲尺形,中间设一小天井。

内部精细隽永,外部风格雄健,高原的日光格外强烈,民居处于一片银色中,显得格外晶莹耀眼。

这种藏族民居为什么被称为“碉房”呢,这主要因为它是由土或石建筑而成。

或石块砌筑,或乱石码砌,或土砖砌筑,或土石混合,或生土浇捣等,方式多种多样,但都坚固结实、厚重保温,而且形似碉堡,所以俗称碉房。

藏族碉房的产生,是由当地的气候与地理等条件决定并与之相适应的,也是人们在长期的生产和生活实践中,逐渐创造出来的。

藏族人民生活的地区,其地理、自然、气候等条件都非常特别,与一般的汉族人民聚居地有很大差别,民居也就表现出与汉族完全不同的风格。

汉族民居以院落形式组合不同功能的房间,而藏族民居则以单体的形式,将厅堂、厨房、卧室、厕所、畜圈、仓房等不同功能的房间安排在一栋建筑之内。

这一点可以说是汉、藏两族民居最本质的区别。

藏族碉房主要是以农业为主、农牧业并举的广大藏族地区的民居建筑形式。

藏族的建筑有什么特色生活中我们身边总会有一些少数民族的人,不同民族的人来自的地方都有不同,区域性的不同气候特点也有不同,在建筑居住形式上都会有不同,针对少数民族中的藏族看,他们的建筑有着什么样的特点特色呢?藏族建筑上的风格有哪些特点呢?想了解的话那就赶紧来下面看看关于藏族建筑特色与风格介绍吧!藏族建筑特色与风格介绍碉房碉房是中国西南部的青藏高原以及内蒙部分地区常见的藏族人民居住建筑形式。

这是一种用乱石垒砌或土筑而成的房屋,高有三至四层。

因外观很像碉堡,故称为碉房,碉房的名称至少可以追溯到清代乾隆年间(公元1736年)。

藏族民居的墙体下厚上薄,外形下大上小,建筑平面都较为简洁,一般多方形平面,也有曲尺形的平面。

因青藏高原山势起伏,建筑占地过大将会增加施工上的困难,故一般建筑平面上地面积较小,而向空间发展。

西藏那曲民居外形是方形略带曲尺形,中间设一小天井。

内部精细隽永,外部风格雄健,高原的日光格外强烈,民居处于一片银色中,显得格外晶莹耀眼。

碉房多为石木结构,外形端庄稳固,风格古朴粗犷;外墙向上收缩,依山而建者,内坡仍为垂直。

碉房一般分两层,以柱计算房间数。

底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房;小间为储藏室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。

因外观很像碉堡,故称为碉房。

藏族民居在处理住宅的外形上是很成功的。

因为简单的方形或曲尺形平面,很难避免立面的单调,而木质的出挑却以轻巧与灵活和大面积厚宽沉重的石墙形成对比,既给人以沉重的感觉又使外形变化趋向于丰富。

这种做法不仅着眼于功能问题而且兼顾了艺术效果,自成格调。

帐房那曲、阿里等牧区群众主要居住形式。

帐房的平面一般为方形或长方形,用木棍支撑高2米左右的框架,上覆黑色牦牛毡毯,四周用牛毛绳牵引,固定在地上。

帐房正脊留有宽15厘米左右、长1.5米的缝隙,供采光和通风。

帐房内部周围用草泥块或土坯垒成高40~50厘米的矮墙,上面堆放青稞、酥油袋和牛粪。

![藏族民居建筑之碉房[优质ppt]](https://uimg.taocdn.com/e5763d7baaea998fcd220e06.webp)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==关于西藏的阅读答案大全西藏的阅读答案篇一:西藏民居阅读答案西藏民居阅读答案西藏民居西藏民居与西藏的其他文化形态一样,也具有其独特的个性。

藏族民居丰富多彩,藏南谷地的碉房、藏北牧区的帐房、雅鲁藏布江流域林区的木结构建筑各有特色,就连窑洞也能在阿里高原上寻见。

藏族最具代表性的民居是碉房。

碉房多为石木结构,外形端庄稳固,风格古朴粗犷;外墙向上收缩,内壁仍为垂直。

碉房一般分两层,以柱计算房间数。

底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房、小间为储藏室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。

碉房具有坚实稳固、结构严密、楼角整齐的特点,既利于防风避寒,又便于御敌防盗。

帐房与碉房迥然不同,它是牧区藏民为适应逐水草而居的流动性生活方式而采用的一种特殊性建筑形式。

普通的帐房一般较为矮小,平面呈正方形或长方形,用木棍支撑高约2米的框架;上覆黑色牦牛毡毯,中留一宽15厘米左右、长1.5米的缝隙,作通风采光之用;四周用牦牛绳牵引,固定在地上;帐房内部周围用草泥块、土坯或卵石垒成高约50厘米的矮墙,上面堆放青稞、酥油袋和干牛粪(作燃料用),帐房内陈设简单,正中稍外设火灶,灶后供佛,四周地上铺以羊皮,供坐卧休憩之用。

帐房具有结构简单、支架容易、拆装灵活、易于搬迁等特点。

1、第③自然段主要运用了什么说明方法来介绍帐房?2、有同学认为文章的第③自然段主要介绍的是碉房,而第②自然段则介绍的是碉房的优越性,你认为对吗?为什么?答案:1、列数字,做比较,举例子2、我认为不对,因为第③自然段主要介绍的是帐房,不是碉房,所以我认为不对。

西藏的阅读答案篇二:201X西藏自治区高考语文试卷及参考答案试题及答案1、下列各句中,没有语病的一项是(3分)A.英国政府计划从今年9月开始,推行4到5岁幼童将接受语文和算术能力的“基准测验”,此政策遭到了教师工会的强烈反对。

碉房概况碉房是一种外形酷似碉堡的民居,通常在青藏高原以及内蒙古部分地区最为常见。

当地人并未为其取名,而是外来游人因其外形像碉堡,而将其命名为“碉房”。

碉房拥有近两千年的历史,是用乱石垒砌或者土筑的房屋,一般为2~3层,底层饲养牲畜,上层用来居住。

碉房虽然粗犷,但是稳重,是最适合青藏高原地区的简易民居。

藏式碉房历史沿革碉房的历史并无十分清晰的记录,但从《后汉书》的记载来看,碉房在汉元鼎六年(111年)以前就有存在。

而“碉房”名称的出现,至少可以追溯到清代乾隆年间。

根据西藏的历史,在鬼魔兄弟统治时期,人类学会了打仗。

由于战略需要,居住地从平原搬迁到山区,以达到易守难攻的目的。

正是长期的战乱使当地的人们逐渐发明出了类似碉堡、具有很强防御性的建筑碉房。

碉房的扬名,当追溯到清朝乾隆平定嘉绒列国之时。

正是由于众多碉房的防御作用,使得清军一支未能取胜,由此而声名大噪。

建筑特色碉房多为石木结构,且多位于山地,拥有防御功能,外形多简陋粗犷,但整个房屋稳固结实。

碉房外墙依山而建,向上收缩,下厚上薄。

由于地形所限而不能占地面积过大,所以常常高耸,以扩展其空间。

碉房一般分为两层,第一层高度较低,多饲养牲畜或储存物品;第二层则为居所,相对较高,分为大间小间,大间作为大堂、卧室和厨房,小间为楼梯间或储存室。

有些碉房还有第三层,多为经堂、佛堂或者晒台之用。

如果地位高贵,还会在顶上做坡屋顶,形成塔状顶点,昭示着权利和威严。

有的在外墙部分刷以黑色或棕色圆珠图案,窗上檐则以传统的藏窗作一层或二层方椽挑出,不仅丰富了墙面,而且改变了石墙面之笨拙感。

另外,藏族的碉房还常常使用木质材料,不仅与石质的构架形成了鲜明的对比,也使整个碉房的外形多样化,成功地兼顾到了使用功能和艺术效果,拥有了自己独特的风格。

碉房其他地区的碉房也各具特色。

例如,那曲居民的碉房外形为略带曲尺的方形,中间设置一门天井,内部隽永精细。

在日光强烈的照射下,碉房显得格外美丽,倍添艺术效果。

碉楼式民居主要分布在()

碉楼式民居主要分布在藏区。

“藏区”即指西藏自治区、云南省、四川省、青海省、甘肃省等地的藏民活动区域,以川滇藏交界处的云南迪庆藏族自治州[1]的香格里拉为代表的“藏区”是中国西南地区极富特色的民族异域风情区,生活着信仰藏传佛教的藏民,生活方式也与中国内地差异很大。

扩展资料:

三大藏区是卫藏、康巴、安多。

卫藏指的是西藏拉萨、日喀则一带,康巴指西藏的昌都和四川的甘孜州、青海的玉树州、云南的迪庆州,安多指的是青海除了玉树以外的其他藏族地区和甘肃的甘南州,四川的阿坝州(部分)。

青海最值得一游的藏式民居有哪些青海,这片神秘而美丽的土地,承载着深厚的藏族文化。

在这片广袤的大地上,分布着众多独具特色的藏式民居,它们不仅是藏族人民生活的场所,更是藏族文化的生动体现。

首先,不得不提的是玉树地区的藏式碉房。

这些碉房通常建在地势较高的地方,以石头和土坯为主要建筑材料。

外观厚实坚固,犹如一座座小型堡垒。

碉房的墙壁厚实,可以抵御严寒和风沙,内部布局合理,通常分为上下两层。

下层用于饲养牲畜和存放杂物,上层则是人们生活的空间。

走进碉房,你会被其精美的装饰所吸引。

墙壁上绘制着色彩鲜艳的壁画,描绘着宗教故事和藏族人民的生活场景。

天花板上悬挂着华丽的经幡,给整个房间增添了一份神秘的氛围。

在果洛地区,有一种叫做“帐房”的藏式民居。

这种民居形式相对较为灵活,适应了牧民们逐水草而居的生活方式。

帐房一般由牛毛或羊毛织成,呈圆锥形。

搭建和拆卸都非常方便,便于牧民们在不同的季节迁移。

帐房内部虽然空间不大,但布置得温馨舒适。

地上铺着厚厚的毛毯,周围摆放着简单的家具和生活用品。

在帐房外,常常可以看到飘扬的经幡和悠闲吃草的牛羊,构成了一幅宁静而美好的画面。

还有黄南地区的“四合院式藏居”。

这种民居以四合院的形式布局,中间是一个宽敞的庭院。

房屋多为木质结构,屋顶采用平顶设计,便于晾晒农作物。

四合院的四周房屋分别有不同的用途,有的作为卧室,有的作为厨房,有的作为仓库。

庭院中种满了鲜花和蔬菜,给整个院落带来了生机与活力。

走进这样的民居,你能感受到藏族人民对生活的热爱和对家庭的重视。

在海南州,有一种独特的“土掌房”。

这种房子以土坯砌墙,屋顶是平的,用夯土打实。

土掌房的建筑风格充分考虑了当地的气候和地理条件,具有良好的保温和隔热性能。

从远处看,土掌房错落有致地分布在山坡上,形成了一道独特的风景线。

在海北州,“板屋式藏居”也颇具特色。

这些房屋以木板为主要材料,建筑风格简洁大方。

房屋的窗户通常较大,采光良好,室内明亮而温暖。

除了以上这些,青海还有许多其他类型的藏式民居,每一种都有其独特的魅力和文化内涵。

简析四川藏族民居地域特色简析四川藏族民居地域特色本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!中央城镇化工作会议指出,要体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念,要依托现有山水脉络等独特风光,让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁……要保护和弘扬传统优秀文化,延续城市历史文脉。

乡愁是城乡规划建设对诗境规划思想体现和诗意栖居的表达。

望得见山、看得见水、记得住乡愁是城乡规划建设指导思想和理论用诗一般的语言给予的表述。

乡愁是情怀—乡愁是一捧土,一朵云;乡愁是一溪水,一片林;乡愁是一条路,一扇门;乡愁是一杯酒,一生情。

乡愁是传统—热爱故土是中华优秀传统文化精神的高尚德行和品质。

把“乡”与“愁”连在一起来形容思乡情的,最早要数唐代早期诗人崔颢的《黄鹤楼》诗:日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

这种故土情怀几千年传承至今,仍然凝聚并感动着每一个中国人。

乡愁是心灵—乡愁是对往昔生活环境的思念与记忆;乡愁是对故土养育之情的感怀并感恩;乡愁是对人生情怀心灵的慰藉与寄托;乡愁是对乡土文化纯真的寻求及抒发;乡愁是对地域特色文脉的诗咏和传唱;乡愁是抚今追昔高尚情感的升华和呼唤;乡愁就是历史与文化,文化遗产就是乡愁。

乡愁是人性—乡愁是人生情怀升华的最高境界;乡愁是人格的历史情结和文化修养;乡愁是人性孝道文化精神的典型表现;乡愁是建筑伦理文化空间的集中体验。

乡愁是力量—中华民族的乡愁是华夏民族文明传承的根脉,是文化自信与文化自觉的渴望,是实现中国梦的追求,是民族复兴的力量。

记住乡愁是我们这一代感恩先人、无愧子孙的历史责任和神圣使命。

藏族建筑文化博大精深,留存着民族的记忆。

藏族建筑寄托了民族的乡愁,极具研究和保护价值。

一、自然环境与聚落分布四川藏族的历史和文化同西藏地区一样古老悠久。

其民居主要分布于阿坝和甘孜两个民族自治州,该地区地广人稀,占了全省面积的一半左右。

丰富多彩的藏族民居

佚名

【期刊名称】《重庆建筑》

【年(卷),期】2015(000)001

【摘要】藏族最具代表性的民居是碉房。

碉房多为石木结构,外形端庄稳固,风格古朴粗犷;外墙向上收缩,依山而建,内坡仍为垂直。

碉房一般分两层,以柱计算房间数。

底层为牧畜圈和贮藏室,层高较低;二层为居住层,大间作堂屋、卧室、厨房,小间为储藏室或楼梯间。

若有第三层,则多作经堂和晒台之用。

碉房具有坚实稳固、结构严密、楼角整齐的特点,既利于防风避寒,又便于御敌防盗。

【总页数】1页(P19-19)

【正文语种】中文

【相关文献】

1.丰富多彩的作业让语文教学丰富多彩

2.民族文化背景下对木雅藏族民居建筑色彩的研究

3.云南迪庆藏族民居特色研究

4.云南藏族民居可持续标准化研究

5.日头村木雅藏族民居的建筑特色

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

[键入文字]

藏族民居碉房是藏族最富有地域特色的民居

由于受气候与环境的影响,藏族的居住建筑大部分是用乱石垒砌或土筑,由于形如碉堡,所以被取名为碉房。

碉房是藏族具有特色的一项建筑,是藏族最具代表性的建筑,也是藏族文化不可或缺的一部分,下面让我们来了解下富有地域特色的藏族民居碉房。

藏族主要分布在西藏、青海、甘肃及四川西部一带,为了适应青藏高原上的气候和环境,传统藏族民居大多采用石构,形如碉堡,所以被称为“碉房”。

碉房一般有三到四层。

底层养牲口和堆放饲料、杂物;二层布置卧室、厨房等;三层设有经堂。

由于藏族信仰藏传佛教,诵经拜佛的经堂占有重要位置,神位上方不能住人或堆放杂物,所以都设在房屋的顶层。

为了扩大室内空间,二层常挑出墙外,轻巧的挑楼与厚重的石砌墙体形成鲜明的对比,建筑外形因此富于变化。

藏族民居色彩朴素协调,基本采用材料的本色:泥土的土黄色,石块的米黄、青色、暗红色,木料部分则涂上暗红,与明亮色调的墙面屋顶形成对比。

粗石垒造的墙面上有成排的上大下小的梯形窗洞,窗洞上带有彩色的出檐。

在高原上的蓝天白云、雪山冰川的映衬下,座座碉房造型严整而色彩富丽,风格粗犷而凝重。

碉房,藏语称为“卡尔”(tnkhar)或“宗卡尔”(rdzong-mkhar),原意为堡寨,多建于险峻的山石上,巍峨高耸,易守难攻。

山南的雍布拉康,后藏的娘若香波,洛扎的桑嘎古托,便是此类建筑的代表。

碉房是有着特定含义的建筑,它对西藏民居的形成和发展影响很大,如土石结构、如平顶风格;但碉房并不能完全代表西藏民居。

西藏腹心地区的农村和城镇居民居住的房屋称为“慷巴”(khang-pa),有楼房亦有只建一层的平房。

楼房多为二三层,个别富裕人家的楼房有四五层,而建一层房屋的在西藏各地随处可见。

笔者多次在西藏各地考察,无论在后藏的定日、山南的措美、拉萨附近的墨竹工卡,都见到大量的一层民居。

1。