藏族民居

- 格式:ppt

- 大小:2.96 MB

- 文档页数:24

西藏最值得一游的藏式民居有哪些西藏,这片神秘而美丽的土地,不仅有着壮丽的自然风光,还有着独特而迷人的藏式民居。

这些民居承载着藏族人民的历史、文化和生活智慧,是西藏文化的重要组成部分。

今天,就让我们一同走进西藏,探寻那些最值得一游的藏式民居。

首先要提到的是拉萨的八廓街附近的传统藏式院落。

这里的民居保留了浓郁的藏族风格,石墙、木窗、五彩的经幡,每一处细节都展现着藏族建筑的独特魅力。

走进这些院落,你会看到整洁的小院,四周环绕着房屋,阳光透过窗户洒在地上,给人一种宁静而温暖的感觉。

房间内部装饰精美,藏毯、唐卡、铜器等传统工艺品随处可见,让人仿佛穿越回了过去的时光。

位于日喀则地区的江孜古城,其藏式民居也别具特色。

这里的房屋多为石木结构,高大而坚固。

墙壁上常常绘有精美的壁画,讲述着藏族的传说和故事。

江孜的民居在建筑风格上注重防御功能,这与它在历史上的重要地位有关。

漫步在古城的小巷中,感受着岁月的沉淀,仿佛能听到当年的金戈铁马之声。

在山南地区,有一些依山而建的藏式民居。

这些民居巧妙地利用了地形,与自然环境融为一体。

从远处望去,层层叠叠的房屋错落有致,形成了一道独特的风景线。

这里的居民大多以农牧业为生,民居的布局也充分考虑了生产生活的需要。

院子里堆放着农具和草料,屋顶上晾晒着青稞,充满了浓郁的生活气息。

那曲地区的藏式民居则更多地体现了草原文化的特色。

由于气候寒冷,这里的房屋多采用厚实的墙体和保暖性能良好的材料。

牧民们的帐篷也是一种独特的民居形式,它们易于搭建和拆卸,方便牧民们随着牲畜的迁徙而移动。

在帐篷里,你可以品尝到正宗的酥油茶和牦牛肉,感受藏族人民的热情好客。

林芝地区的藏式民居则带有一些江南水乡的韵味。

这里气候湿润,植被丰富,民居的建筑风格也相对轻盈和灵动。

木质的结构、雕花的门窗,搭配着周围的青山绿水,宛如一幅美丽的画卷。

阿里地区的藏式民居则展现出了高原的粗犷与豪放。

由于阿里地区地广人稀,资源相对匮乏,民居的建筑材料多就地取材,以石头和土坯为主。

[键入文字]藏族民居碉房是藏族最富有地域特色的民居由于受气候与环境的影响,藏族的居住建筑大部分是用乱石垒砌或土筑,由于形如碉堡,所以被取名为碉房。

碉房是藏族具有特色的一项建筑,是藏族最具代表性的建筑,也是藏族文化不可或缺的一部分,下面让我们来了解下富有地域特色的藏族民居碉房。

藏族主要分布在西藏、青海、甘肃及四川西部一带,为了适应青藏高原上的气候和环境,传统藏族民居大多采用石构,形如碉堡,所以被称为“碉房”。

碉房一般有三到四层。

底层养牲口和堆放饲料、杂物;二层布置卧室、厨房等;三层设有经堂。

由于藏族信仰藏传佛教,诵经拜佛的经堂占有重要位置,神位上方不能住人或堆放杂物,所以都设在房屋的顶层。

为了扩大室内空间,二层常挑出墙外,轻巧的挑楼与厚重的石砌墙体形成鲜明的对比,建筑外形因此富于变化。

藏族民居色彩朴素协调,基本采用材料的本色:泥土的土黄色,石块的米黄、青色、暗红色,木料部分则涂上暗红,与明亮色调的墙面屋顶形成对比。

粗石垒造的墙面上有成排的上大下小的梯形窗洞,窗洞上带有彩色的出檐。

在高原上的蓝天白云、雪山冰川的映衬下,座座碉房造型严整而色彩富丽,风格粗犷而凝重。

碉房,藏语称为“卡尔”(tnkhar)或“宗卡尔”(rdzong-mkhar),原意为堡寨,多建于险峻的山石上,巍峨高耸,易守难攻。

山南的雍布拉康,后藏的娘若香波,洛扎的桑嘎古托,便是此类建筑的代表。

碉房是有着特定含义的建筑,它对西藏民居的形成和发展影响很大,如土石结构、如平顶风格;但碉房并不能完全代表西藏民居。

西藏腹心地区的农村和城镇居民居住的房屋称为“慷巴”(khang-pa),有楼房亦有只建一层的平房。

楼房多为二三层,个别富裕人家的楼房有四五层,而建一层房屋的在西藏各地随处可见。

笔者多次在西藏各地考察,无论在后藏的定日、山南的措美、拉萨附近的墨竹工卡,都见到大量的一层民居。

1。

一、藏族民居俗称碉房,大多数为三层或更高的建筑。

底层为畜圈及杂用,二层为居室和卧室,三层为佛堂和晒台。

四周墙壁用毛石垒砌,开窗甚少,内部有楼梯以通上下,易守难攻,类似碉堡。

窗口多做成梯形,并抹出黑色的窗套,窗户上沿砌出披檐。

居住在四川阿坝和甘孜的藏族碉房,其木装修部分则增多一些。

居住在甘肃南部的藏族则多采用青海庄窠形式,说明地区条件对民居的影响甚至比民族因素的影响更大。

四川茂汶地区居住的羌族亦采用碉房形式,其外墙为片石垒砌,建筑密度极高,并附建有极高的碉堡及过街楼,防御性极强。

云南红河州一带的哈尼族民居称为“土掌房”,为土墙、平顶、外墙无窗的两层楼房,这种体系应说与藏族碉房有着密切的渊源关系。

二、西藏的传统民居,与西藏的其他文化形态一样,具有其独特的个性。

藏族民居丰富多彩,藏南谷地的碉房、藏北牧区的帐房、雅鲁藏布江流域林区的木构建筑各有特色,就连窑洞也能在阿里高原上寻见。

藏族最具代表性的民居是碉房。

碉房多为石木结构,外形端庄稳固,风格古朴粗犷;外墙向上收缩,依山而建者,内坡仍为垂直。

典型的藏族民居用土石砌筑,形似碉堡,通称碉房。

一般为2至3层,也有4层的。

通常底层做畜舍,上层住人,储藏物品,还有设经堂的。

平面布置逐层向后退缩,下层屋顶构成上一层的晒台。

厕所设在上层,悬挑在后墙上,厕所地面开一孔洞,排泄物可直落进底层畜舍外的粪坑中,以免除清扫的麻烦;设有两层厕所的,上下层位置错开,使上层污物能畅通无阻地落到底层粪坑。

碉房具有坚实稳固、结构严密、楼角整齐的特点,既利于防风避寒,又便于御敌防盗。

帐房与碉房迥然不同,它是牧区藏民为适应逐水草而居的流动性生活方式而采用的一种特殊性建筑形式。

藏族帐篷有冬夏帐篷之分。

冬帐篷,由牦牛毛编织而成,先编成一定宽厚的深棕色或黑色、白色毡条,然后根据需要尺寸缝织成帐篷,这种帐蓬能适应高原暴雨、风雪及高寒气候。

大小不一,形状有长方、正方、六角、多角等形。

用立架或支柱撑起。

藏族传统建筑探访西藏特色的建筑艺术西藏作为中国的一个自治区,拥有悠久而独特的文化传统,其中包括了丰富多彩的建筑艺术。

藏族传统建筑以其独特的风格和受到自然环境的影响而闻名,值得一探究竟。

一、藏族传统建筑的历史背景藏族传统建筑具有悠久的历史,可以追溯到公元7世纪。

在历史上,藏族人民一直生活在高海拔地区,因此他们建造的房屋需要能够抵御极端的自然环境。

此外,宗教信仰也对藏族建筑风格产生了深远的影响。

二、藏族建筑的特点与设计藏族建筑的最重要特点之一是其稳定牢固的结构。

传统藏族房屋的墙壁采用了土砖或者是石块建造,以确保能够抵挡极端天气条件下的强风和大雪。

此外,这些建筑一般是一层的,以适应高原地区的特殊气候。

另一个重要的特点是藏族建筑注重与自然环境的融合。

建筑师会精心选择建筑位置,以确保与周围的山脉、河流和湖泊相互协调。

此外,建筑物的外观也会采用大量与自然环境相关的设计元素,如采用天然材料、手工雕刻和彩绘等。

三、藏族寺庙建筑藏族寺庙是藏族传统建筑的重要组成部分,也是西藏文化的重要象征。

这些寺庙通常位于山区或广阔的草原上,具有壮观的外观和宏伟的规模。

在设计上,藏族寺庙结合了佛教教义和当地的建筑传统。

例如,寺庙中的大殿通常建于整个建筑的中央位置,供奉着佛像和经书。

此外,寺庙的外墙常常用金色和五彩斑斓的彩绘进行装饰,以表达对佛教信仰的敬意。

四、藏族民居藏族人民的日常住所被称为“嘎”(ga)。

这些房屋通常由石头、土坯和木材建造而成,外观简朴,但非常坚固。

为了适应高原的严寒气候,屋顶大多是倾斜的,并有宽大的檐口,以保护房屋免受暴风雨和大雪的侵袭。

藏族民居内部布局以实用性为主,通常包括一个供人居住的主房间和一个用于储藏的堆房间。

而家庭的藏族成员会沿着内墙排列,以便保持温暖和亲密感。

五、新时期的藏族建筑随着现代化的发展,一些新型的藏族建筑也在西藏出现。

这些建筑结合了传统元素和现代设计理念,既保留了传统建筑的特点,又具有现代化的便利性。

青海最值得一游的藏式民居有哪些特色青海,这片神秘而美丽的土地,不仅拥有壮丽的自然风光,还有着独特的人文风情。

其中,藏式民居更是青海文化的瑰宝,展现了藏族人民的智慧和生活方式。

接下来,让我们一同走进青海,探寻那些最值得一游的藏式民居,感受它们的独特魅力和特色。

一、建筑风格青海的藏式民居在建筑风格上独具一格,融合了当地的地理环境和文化传统。

其外观通常以厚实的石墙和木质结构为主,房屋多为平顶,这不仅有利于抵御高原寒冷的气候,还便于晾晒农作物。

石墙的堆砌整齐而坚固,给人一种稳重厚实的感觉。

房屋的门窗装饰精美,常常雕刻着各种富有宗教寓意的图案,如八宝图案、六字真言等。

这些雕刻不仅美观,更承载着藏族人民的信仰和对美好生活的祈愿。

二、布局结构藏式民居的布局结构合理而实用。

一般来说,分为上下两层,下层用于圈养牲畜和储存杂物,上层则是居住空间。

进入屋内,首先映入眼帘的是宽敞的客厅,这里是家庭聚会和接待客人的重要场所。

客厅的墙壁上挂着精美的唐卡,展示着藏族的艺术文化。

卧室通常布置得温馨舒适,床铺多为木质,铺上厚实的被褥。

厨房则配备有传统的炉灶,用于烹饪美味的藏族美食。

三、装饰特色在装饰方面,藏式民居更是充满了浓厚的民族风情。

地面多铺设着手工编织的藏毯,色彩鲜艳,图案精美。

墙壁上挂着各种藏族传统的装饰品,如牦牛头骨、铜制的法器等,这些物品不仅具有装饰作用,还蕴含着特殊的文化意义。

房梁和屋顶上也常常悬挂着五彩的经幡,微风吹过,经幡飘动,仿佛在向神灵传递着人们的祝福和祈愿。

四、色彩运用藏式民居在色彩运用上大胆而鲜明。

房屋的外墙多以白色为主,象征着纯洁和神圣。

门窗则采用鲜艳的色彩,如红色、蓝色、黄色等,形成强烈的对比,给人以视觉上的冲击。

室内的装饰色彩同样丰富,红色的地毯、蓝色的窗帘、黄色的靠垫,相互搭配,营造出温馨而热烈的氛围。

五、文化内涵青海的藏式民居不仅仅是一座建筑,更是藏族文化的载体。

它体现了藏族人民对自然的敬畏、对宗教的信仰以及对家庭的重视。

西藏最美的藏式民居在哪西藏,这片神秘而美丽的土地,不仅拥有壮丽的自然风光,还有着独特而迷人的藏式民居。

藏式民居作为藏族文化的重要组成部分,承载着藏族人民的生活智慧和文化传承。

那么,西藏最美的藏式民居究竟在哪里呢?要探寻西藏最美的藏式民居,我们首先不能错过拉萨周边的乡村。

在拉萨近郊的村庄里,藏式民居错落有致地分布在青山绿水之间。

这些民居通常采用传统的建筑风格,白色的墙壁,黑色的窗框,五彩的经幡在屋顶飘扬。

墙壁上绘制着精美的吉祥图案,有象征吉祥的八宝图案,也有寓意美好的佛教符号。

走进屋内,你会被那浓郁的藏族风情所吸引。

精美的唐卡挂在墙上,地上铺着厚实的藏毯,木制的家具散发着古朴的气息。

从窗口望出去,远处是连绵的雪山,眼前是绿油油的青稞田,仿佛一幅宁静而美丽的田园画卷。

日喀则地区也是藏式民居的集中地之一。

这里的民居在建筑风格上更加注重实用性和防御性。

由于地处高原,气候较为寒冷,房屋的墙壁通常更加厚实,以抵御严寒。

窗户相对较小,以减少室内热量的散失。

在日喀则的一些古老村落里,你可以看到石头堆砌而成的藏式民居,这些房屋坚固耐用,历经岁月的洗礼依然屹立不倒。

村子里的小巷蜿蜒曲折,每一户人家的门口都摆放着鲜花和青稞穗,展现出藏族人民对生活的热爱和对美的追求。

林芝地区以其秀美的自然风光而闻名,这里的藏式民居也与自然环境完美融合。

林芝的藏式民居多采用木材和竹子作为建筑材料,外观简洁而优雅。

房屋周围种满了桃树、梨树和苹果树,春天来临时,鲜花盛开,整个村庄仿佛置身于花海之中。

这里的民居常常依山傍水而建,清澈的溪流从门前流过,屋后是郁郁葱葱的森林。

在这样的环境中生活,让人感受到一种与大自然和谐共生的美好。

山南地区作为藏文化的发祥地之一,这里的藏式民居蕴含着深厚的历史文化底蕴。

在山南的一些古老城镇里,你可以看到保存完好的藏式古堡和民居。

这些建筑不仅具有居住功能,还承载着防御和祭祀的作用。

古堡的墙壁高大厚实,上面设有瞭望孔和射击口。

四川甘孜州藏族民居研究甘孜州位于中国四川省西南部,以其丰富的自然景观和独特的藏族文化而闻名。

其中,藏族民居作为中国传统建筑的重要组成部分,具有深厚的历史渊源和独特的艺术价值。

本文将对四川甘孜州藏族民居进行深入研究,探讨其建筑特色和文化内涵。

甘孜州藏族民居是中国传统建筑中的瑰宝,其独特的建筑风格和艺术价值吸引了越来越多的人们的。

同时,藏族民居也是藏族文化的重要载体,反映了藏族人民的生产生活方式、宗教信仰和风俗习惯等方面的特点。

对藏族民居的研究,不仅有助于深入了解藏族文化,也有助于弘扬中国传统文化,推动文化多样性的发展。

甘孜州藏族民居的历史可以追溯到唐代,具有悠久的历史传统。

其建筑风格深受藏传佛教的影响,同时又结合了当地自然环境和生产生活方式的特点。

在漫长的历史进程中,藏族民居不断吸收其他文化的元素,形成了自己独特的建筑风格。

甘孜州藏族民居的建筑特色主要体现在以下几个方面:墙体材料:甘孜州藏族民居的墙体多采用石块、夯土、木材等材料,具有保暖、防风、防潮等功效。

建筑结构:藏族民居的建筑结构以木构架为主,注重梁、柱、檩、椽等部位的雕花和装饰,使整个建筑显得稳定而牢固。

居住空间:藏族民居的居住空间根据功能不同分为堂屋、卧室、厨房、仓库等,各空间相互连通又独立成体。

装饰艺术:藏族民居的装饰艺术非常独特,主要体现在屋顶、门窗、墙壁等方面。

屋顶常用琉璃瓦或石板瓦覆盖,门窗多采用木雕或石雕工艺,墙壁则喜欢绘制吉祥图案和佛像,表现出强烈的宗教色彩。

甘孜州藏族民居不仅是建筑的瑰宝,更是文化的载体。

其文化内涵主要体现在以下几个方面:宗教信仰:藏族民居深受藏传佛教的影响,建筑装饰中经常出现佛像、经文、咒语等元素,反映了藏族人民的宗教信仰和追求。

地域特色:甘孜州藏族民居结合了当地的自然环境和生产生活方式,体现了地域特色的风土人情。

例如,为了适应当地的高寒气候,藏族民居的墙体往往厚实保暖,窗户设计则注重通风与采光。

家族观念:甘孜州藏族民居的建筑结构反映了家族观念和亲情关系。

九寨沟景区藏族民居的演变研究九寨沟景区是中国著名的旅游景点之一,也是世界遗产。

其中的藏族民居是景区的重要组成部分,对于了解九寨沟地区的历史、文化和居民生活方式具有重要意义。

本文将从九寨沟景区藏族民居的演变角度进行研究。

九寨沟地区是藏族聚居的地方,在历史上经历了多个时期的演变。

最早的时候,九寨沟地区的藏族人民居住在简陋的木屋和帐篷中,生活方式相对简单。

主要依靠畜牧业和农业为生,院落内有畜圈和农田,居民们过着与大自然密切联系的生活。

随着社会的发展和经济的变迁,九寨沟地区的藏族民居也发生了变化。

在元朝时期,汉族文化开始对九寨沟地区产生影响,藏族民居的建筑形式也逐渐出现了汉族的影响。

传统的藏族木屋采用的是木结构,而在元朝时期,开始出现了砖石结构的建筑。

这样的变化反映了当时汉族文化对藏族民居建筑的影响,也体现了当时社会发展的趋势。

清朝时期,九寨沟地区的经济发展迅速,民居的建筑风格也发生了变化。

清朝时期的藏族民居开始采用石板屋顶和石墙结构,表现出了更加雄伟和稳固的特点。

这些石制的建筑结构不仅提高了房屋的稳固性,还能更好地防止火灾和鼠害等问题。

清朝时期的藏族民居也注重对整体布局和装饰的美化,更加注重对宗教信仰的体现。

近代以来,九寨沟地区的市场经济和旅游业的发展,对藏族民居的演变产生了深远影响。

九寨沟地区的藏族民居开始向现代化建筑方式转变,使用钢筋混凝土结构代替传统的木屋结构。

这些新型建筑结构不仅更加牢固,还能更好地抵御地震等自然灾害。

九寨沟地区的藏族民居也开始根据旅游业的需求进行改造,增加了旅游设施和便利设施,使得游客能够更好地体验当地的文化和风土人情。

九寨沟景区藏族民居的演变是一个不断适应社会发展和经济需求的过程。

从最早的简陋木屋到元朝、清朝时期的改良式建筑,再到现代化的钢筋混凝土建筑,九寨沟地区的藏族民居逐渐与时俱进,不仅体现了当地居民对于生活质量的不断追求,也反映了九寨沟景区作为旅游景点的发展和变革。

通过对九寨沟景区藏族民居的演变研究,可以更好地了解该地区的历史文化和人文风情。

中国传统民居藏族民居的建筑特色与文化意义中国是一个拥有悠久历史和灿烂文化的国家,而其中的藏族民居堪称传统建筑的瑰宝。

藏族民居以其独特的建筑特色和深厚的文化意义而闻名。

本文将为您介绍中国传统民居藏族民居的建筑特色以及背后的文化意义。

一、藏族民居的建筑特色藏族民居是藏族人民长期生活的产物,其建筑特色充分体现了藏民族生计方式、气候特点以及宗教信仰等方面的因素。

首先,藏族民居主要采用石木结构,追求简约稳固的建造方式。

这种结构能够有效地抵御寒冷的高原气候,同时也与当地的生态环境相协调。

其次,藏族民居常见的特征是平顶的建筑形式。

平顶设计既能够在冬季储存厚厚的积雪,增强保暖能力,也能够在夏季带来凉爽的通风效果。

另外,藏族民居外立面通常采用独特的白色墙壁涂料,以及精美的图案和装饰物。

这些装饰物往往具有宗教意义,通过它们传达着对自然界的敬畏和崇拜。

最后,藏族民居在内部空间上也有其独特之处。

房屋内部通常分为三个区域:家庭区、牲畜区和作坊区。

这种布局不仅保护了家庭的隐私,还满足了牧民们的日常生活需求。

二、藏族民居的文化意义藏族民居的建筑特色以及背后的文化意义显示出了藏族人民独特的生活方式和价值观念。

首先,藏居民居的建筑材料和结构设计充满了与自然和谐共存的哲学观念。

材料的选用和结构的建造旨在对抗高寒环境和强烈的风雪等自然灾害,同时保护环境,与自然相互依存。

其次,藏族民居的建筑形式和装饰图案都承载着深厚的宗教意义。

图案的绘制多采用佛教和本土宗教的符号,代表着人们虔诚的信仰和对神圣的崇敬。

另外,藏族民居内部布局的合理性展示了家庭和社群的重要性。

家庭区域的独立与分隔保护了家庭成员的隐私,牲畜区和作坊区的存在展示了牧民和手工艺人的劳动和创造力。

最后,藏族民居作为藏族人民文化的代表,被视为文化传承的载体和精神家园。

它们见证了历史的演变和文化的传承,同时也强调了文化多样性和民族认同的重要性。

总结起来,中国传统民居藏族民居以其独特的建筑特色和深厚的文化意义成为了中国传统建筑的重要组成部分。

藏族传统民居建筑康巴西藏是中国3大藏族聚居区之一,在中国西南边疆具有重要的战略地位。

历史上有“治藏必先安康”的古训,当代又有“稳藏必先安康”的战略审视。

康巴西藏位于横断山区的大山大河夹峙之中(即四川的甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州(部分)、木里藏族自治县,西藏的昌都市,云南的迪庆藏族自治州,青海的玉树藏族自治州等地区)。

康巴历史和文化是藏族历史和文化的重要组成部分,康巴民居建筑,具有浓厚的藏民族风格和强烈的地域特色,被称为“康巴名片”。

康巴民居建筑不仅具有多样化的建筑结构,而且建筑布局也呈多样性,平面及空间布局富有变化,层次感十分强烈。

由于甘孜州处于汉藏交界的过渡地带,在藏式建筑中,也借鉴一些汉式建筑风格和传统,并有机地揉合到本地建筑之中,从而使康巴民居具有兼容的多样性。

在建筑物的装饰和内部陈设中,则充分保持了藏式建筑的传统风格,蕴藏着深厚的文化内涵,具有强烈的感染力,同时,康巴民居建筑还具有地域性特点。

康巴民居的分类从建筑结构来看,大致有石木、泥木、木、混合、纺织等5种类型。

石木结构的建筑,内框架为木结构,外围护结构用天然石块和粘土作材料,砌筑而成。

这种结构的建筑在甘孜州极为普遍,尤以丹巴、康定折多山以西、雅江、稻城等地最具有特色。

泥木结构的建筑,内框架与石木结构建筑基本相同,外围护结构是用天然粘土为材料,架以模板,夯筑而成。

这种结构的建筑,以乡城、巴塘、甘孜等地较为常见,木结构建筑,是以半圆木迭架而成的箱形建筑体,藏语称为“崩康”,即建筑学上的井干式建筑。

其基本造型为:除支撑系统为圆木立柱、横梁外,其余维护结构均系将圆木对剖,横向平置、圆弧朝外,平面向内,以一个开间为一个组合,转角交接处做成凹行榫,搭接咬合而成,层层重叠,直至达到所需的层高高度为止。

半圆木上下之间作一些连接榫,以保证其整体性。

这种建筑物的木壁厚实,可以达到保暖的目的,而外观呈波形曲线,造型特别,美感性强,给人以清新、厚重之感。

嘉绒藏族民居建筑嘉绒藏区的居室,绝大多数是石屋、即用片石垒砌成的民居,也有的是用土夯筑成墙体框架、上架横木、树枝、杂草、再上加盖土作平屋的。

个别地方也有串木为架的木板房,房内泡用木板隔间,房顶横梁有半边风或人字形两边风开,类似内地小青瓦房建筑,架上盖杉木开出的杉板,有称瓦板,长约1-1.5米,宽有5至8寸、盖好杉板后用石板压缝,达到固定斜平排水作用,这种屋多达三层。

这种串木结构的房屋舒适、通风、不潮湿、宽敞明亮,也是防震的理想建筑.多数房前有小院,以土墙为栏,这种屋多近邻地震常发区的道孚、炉霍、黑水、理县、康定、泸定一小部分地区。

嘉绒藏区最多的居室还是第一种,即称碉楼寨房。

其实碉楼和寨房是有区别的。

嘉绒民居建筑皆为石块砌墙本质梁架的石木结构建筑,俗称碉房,碉房的历史建筑是很悠久的,从考古发掘追溯至战国西汉时期,石棺葬民族已居住石砌的碉房。

《后汉书》亦载"众皆依山居止,累石为室。

"不过,古时的碉房结构与现代碉房结构差别较大。

从现今可见嘉绒古碉房建筑最早的,唯有壤塘县宗科乡加斯满村石破寨的日斯满巴民居。

它是建白明代初年,依山就势,墙基北高南低,平面呈长方形,共九层,通高达25米。

墙以石块加木枋和泥浆调缝,采用内直外收的方法修砌,墙底厚0.8米,顶厚0.5米。

各层建筑自第二层以上层层靠北内收成台,北墙东半部、西墙北半部直底直通项部,使整个建筑内南向北由东向西成阶梯抬级而上,故至顶层仅是底层面积的六分之一。

底层为畜圈、二层为客厅和厨房,三、四层住人,五层南为经堂、北为库房,经堂前为晒台,六层以以上皆为各类库房,四层以上各层外有走廊、晒物架(同时亦有栏杆),房顶为平顶。

每层顶以粗树杆纵铺作梁,梁两端砌于石墙体内,梁上密铺树棍,当地称"柄子",再上铺树枝,当地称"扎子"。

然后填泥夯紧,最上面铺木板作为上层的地面,房顶则以夯土石作为屋面,这种作法至现代也保持这种传统作法。

藏族民居——宗教信仰的物质载体藏族民居,是藏族人民居住的房屋,也是藏族传统文化和宗教信仰的物质载体。

藏族民居由于地理环境和气候特点的不同而呈现出多样性。

在青藏高原上的藏区,藏族人民过着与世隔绝的生活,他们的住宅不仅是居住之所,也是宗教信仰的中心。

藏族民居主要分为土木结构的宗教建筑、蒙古包和藏式家庭住宅。

首先来说说宗教建筑。

在藏族地区,寺庙是藏族人民信仰的核心,也是宗教活动和学习的地方。

寺庙建筑由于地理环境差异而呈现出不同的风格。

大部分寺庙是采用土木结构建造的,主要材料是木材和土石,寺庙的屋顶多是覆盖着金色的琉璃瓦。

在建筑结构上,寺庙通常由几个殿堂组成,每个殿堂都有特定的功能,比如供奉佛像的殿堂、经堂、念珠堂等。

寺庙的内部装饰富丽堂皇,壁画、雕塑等艺术手法被广泛运用,以表达藏民对佛教的虔诚和敬畏之心。

其次是蒙古包。

蒙古包是藏族牧民的传统住宅,采用圆顶和柔韧的材料建造,以适应严寒的气候。

蒙古包的主要材料是羊毛毡和木材。

羊毛毡具有保温性能,能够在冬季保持居民的温暖。

蒙古包内部通常划分为不同区域,一面是居住的区域,另一面是牲畜的区域。

藏族牧民依靠牧畜为生,蒙古包不仅是他们的住所,也是他们牲畜的庇护所。

最后是藏式家庭住宅。

藏式家庭住宅是藏族人民的主要居住形式。

它通常采用木质结构,外墙使用石灰和泥土抹灰以保温和美化,屋顶覆盖着木瓦或石板,具有较好的防水性能。

藏式家庭住宅以宗教信仰为核心,住宅内通常设有供奉佛像的神龛,居民在此进行祭拜和念经。

住宅内部一般分为厨房、起居室和卧室等区域,每个区域都有特定的功能,并且装饰风格鲜明,壁画、挂毯等藏族传统艺术瑰宝常常被用来装点家居环境。

总的来说,藏族民居是藏族人民生活的重要场所,也是他们宗教信仰的物质载体。

无论是宗教建筑、蒙古包还是藏式家庭住宅,它们都承载着藏族民众对宗教信仰的虔诚和敬畏之情。

这些民居不仅是居住之所,更是藏族文化和宗教精神传承的重要载体,它们的存在和发展反映出藏族人民对于传统文化和宗教信仰的重视和执着。

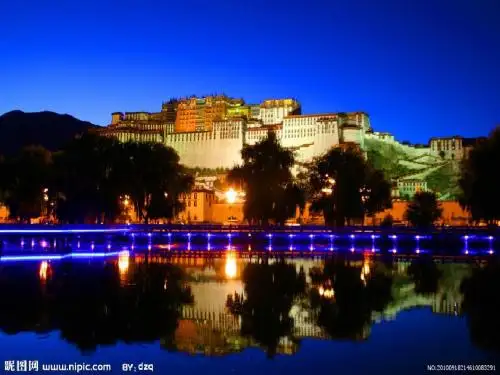

布达拉宫的藏族传统民居布达拉宫,位于中国西藏自治区拉萨市,是世界上海拔最高的宫殿建筑,也是藏传佛教的重要圣地。

作为西藏的象征,布达拉宫不仅是宗教殿堂,也是藏族传统民居的典范。

本文将从建筑结构、装饰风格和居住环境等方面介绍布达拉宫的藏族传统民居。

一、建筑结构布达拉宫作为藏族传统民居的典范,其建筑结构体现了藏族民居的特点。

布达拉宫呈现出宏伟壮丽的外观,采用了传统的藏式建筑风格。

宫殿主体建筑分为红白两部分,红宫为宗教活动场所,白宫为政务办公区。

整个建筑群坐落在山顶上,各个楼层依山而建,形成了独特的阶梯状的布局。

布达拉宫的建筑材料多选用石头和木材,尤其是白宫部分更多地使用了木材。

宫殿的外墙经过精雕细琢,雕刻着各种传统图案和宗教文化元素,展现了藏族建筑独特的工艺和美学观念。

二、装饰风格布达拉宫的藏族传统民居在装饰风格上体现了浓厚的藏族文化特色。

在宫殿的内部,墙壁上涂绘着色彩斑斓的壁画,描绘着佛教故事和神话传说。

壁画的内容包含了对佛教的虔诚崇拜和对自然的敬畏之情。

同时,宫殿内还摆放着丰富多样的佛像和宗教器物,散发着神圣庄严的气息。

宫殿的屋顶上覆盖着金碧辉煌的琉璃瓦,金光闪闪,给整个建筑增添了一份庄重与华丽。

屋顶的边缘和檐口处雕刻着各种吉祥图案和动物形象,展现了藏族人民勤劳智慧的设计和艺术才华。

三、居住环境布达拉宫的藏族传统民居提供了舒适宜人的居住环境。

宫殿内部设有广阔的宫廷和庭院,以及供人休憩的室内空间。

宫殿的住宅区域通常由多个房间组成,房间之间通过长廊相连,形成一个独特的院落结构。

宫殿内的床铺、桌椅和家具等都采用了藏族传统的制作工艺,经过精心打造。

宫殿内还配置了供暖设备和照明设备,为居住者提供温暖舒适的居住条件。

除了宫殿内部的居住环境,布达拉宫所在的拉萨市也是一个充满了藏族传统民居的地方。

在拉萨市的街区中,可以看到许多传统藏式民居,这些房屋多为石木结构,外观雄伟庄重,内部装饰着丰富多彩的壁画和纹饰。

这些藏族传统民居体现了藏族人民对自然和宗教的尊崇,传承了古老的建筑文化和生活方式。

简析四川藏族民居地域特色本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!中央城镇化工作会议指出,要体现尊重自然、顺应自然、天人合一的理念,要依托现有山水脉络等独特风光,让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁……要保护和弘扬传统优秀文化,延续城市历史文脉。

乡愁是城乡规划建设对诗境规划思想体现和诗意栖居的表达。

望得见山、看得见水、记得住乡愁是城乡规划建设指导思想和理论用诗一般的语言给予的表述。

乡愁是情怀—乡愁是一捧土,一朵云;乡愁是一溪水,一片林;乡愁是一条路,一扇门;乡愁是一杯酒,一生情。

乡愁是传统—热爱故土是中华优秀传统文化精神的高尚德行和品质。

把“乡”与“愁”连在一起来形容思乡情的,最早要数唐代早期诗人崔颢的《黄鹤楼》诗:日暮乡关何处是,烟波江上使人愁。

这种故土情怀几千年传承至今,仍然凝聚并感动着每一个中国人。

乡愁是心灵—乡愁是对往昔生活环境的思念与记忆;乡愁是对故土养育之情的感怀并感恩;乡愁是对人生情怀心灵的慰藉与寄托;乡愁是对乡土文化纯真的寻求及抒发;乡愁是对地域特色文脉的诗咏和传唱;乡愁是抚今追昔高尚情感的升华和呼唤;乡愁就是历史与文化,文化遗产就是乡愁。

乡愁是人性—乡愁是人生情怀升华的最高境界;乡愁是人格的历史情结和文化修养;乡愁是人性孝道文化精神的典型表现;乡愁是建筑伦理文化空间的集中体验。

乡愁是力量—中华民族的乡愁是华夏民族文明传承的根脉,是文化自信与文化自觉的渴望,是实现中国梦的追求,是民族复兴的力量。

记住乡愁是我们这一代感恩先人、无愧子孙的历史责任和神圣使命。

藏族建筑文化博大精深,留存着民族的记忆。

藏族建筑寄托了民族的乡愁,极具研究和保护价值。

一、自然环境与聚落分布四川藏族的历史和文化同西藏地区一样古老悠久。

其民居主要分布于阿坝和甘孜两个民族自治州,该地区地广人稀,占了全省面积的一半左右。