第6章_机器人动力学分解

- 格式:ppt

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:22

第六章 机器人运动学及动力学6.1 引论到现在为止我们对操作机的研究集中在仅考虑动力学上。

我们研究了静力位置、静力和速度,但我们从未考虑过产生运动所需的力。

本章中我们考虑操作机的运动方程式——由于促动器所施加的扭矩或作用在机械手上的外力所产生的操作机的运动之情况。

机构动力学是一个已经写出很多专著的领域。

的确,人们可以花费以年计的时间来研究这个领域。

显然,我们不可能包括它所应有的完整的内容。

但是,某种动力学问题的方程式似乎特别适合于操作机的应用。

特别是,那种能利用操作机的串联链性质的方法是我们研究的天然候选者。

有两个与操作机动力学有关的问题我们打算去解决。

向前的动力学问题是计算在施加一组关节扭矩时机构将怎样运动。

也就是,已知扭矩矢量τ,计算产生的操作机的运动Θ、Θ和Θ。

这个对操作机仿真有用,在逆运动学问题中,我们已知轨迹点Θ、Θ和Θ,我们欲求出所需要的关节扭矩矢量τ。

这种形式的动力学对操作机的控制问题有用。

6.2 刚体的加速度现在我们把对刚体运动的分析推广到加速度的情况。

在任一瞬时,线速度矢量和角速度矢量的导数分别称为线加速度和角加速度。

即BB Q Q BBQ Q 0V ()V ()d V V lim dt t t t t t∆→+∆-==∆ (6-1)和AA Q Q AAQ Q 0()()d lim dt t t t t t∆→Ω+∆-ΩΩ=Ω=∆ (6-2)正如速度的情况一样,当求导的参坐标架被理解为某个宇宙标架{}U 时我们将用下面的记号U A AORG V V = (6-3)和U A A ω=Ω (6-4)6.2.1 线加速度我们从描述当原点重合时从坐标架{}A 看到的矢量BQ 的速度AA B A A Q B Q B B V V BR R Q =+Ω⨯ (6-5)这个方程的左手边描述AQ 如何随时间而变化。

所以,因为原点是重合的,我们可以重写(6-5)为A AB A A B B Q B B d ()V dtB B R Q R R Q =+Ω⨯ (6-6) 这种形式的方程式当推导对应的加速度方程时特别有用。

第六章机器人操作臂动力学动力学研究的是物体的运动和受力之间的关系。

操作臂动力学有两个问题需要解决。

①动力学正问题:根据关节运动力矩或力,计算操作臂的运动(关节位移,速度和加速度)②动力学逆问题:已知轨迹运动对应的关节位移,速度和加速度,求出所需要的关节力矩或力。

机器人操作臂是个复杂的动力学系统,由多个连杆和多个关节组成,具有多个输入和多个输出,存在着错综复杂的耦合关系和严重的非线性。

因此,对于机器人动力学的研究,引起了十分广泛的重视。

所采用的方法很多,①有拉格朗日方法,②牛顿-欧拉方法,③高斯法,④凯恩方法,⑤旋量对偶数方法等等。

在此重点介绍牛顿-欧拉方法,它是基于运动坐标和达朗贝尔原理来建立相应的运动方程。

研究机器人动力学的目的是多方面的,动力学正问题与操作臂仿真有关,逆问题是为实时控制的需要,利用动力学模型,实现最优控制,以期达到良好的动态性能和最优指标。

机器人动力学模型主要用于机器人的设计和离线编程。

在设计中需根据连杆质量,运动学和动力学参数,传动机构特征和负载大小进行动态仿真,从而决定机器人的结构参数和传动方案,验算设计方案的合理性和可行性,以及结构优化程度。

在离线编程时,为了估计机器人高速运动引起的动载荷和路径偏差,要进行路径控制仿真和动态模型的仿真。

这些都必须以机器人动态模型为基础。

为了建立机器人动力学方程,在此首先讨论机器人运动的瞬时状态,对其进行速度分析和加速度分析,研究连杆的静力平衡,然后利用朗贝尔原理,将静力学平衡条件用于动力学。

§6-1连杆的速度和加速度点的速度表示一般要涉及到两个坐标系:要指明速度是相对于哪个坐标系的运动所造成的。

① 要指明在哪个坐标系中描述这一速度。

连杆I 相对于参考系{o 的速度用w i 和v i 表示; w i 是连杆坐标系{i}的角速度矢量,v i 是{i}的原点线速度矢量。

如果把两个向量在{i}中描述,即为iw i 和iv i。

为了描述刚体在不同坐标系中的运动,设有两坐标系:参考系{A}和运动坐标系{B}.{B}相对于{A}的位置矢量为0B A P ,旋转矩阵为R AB 。

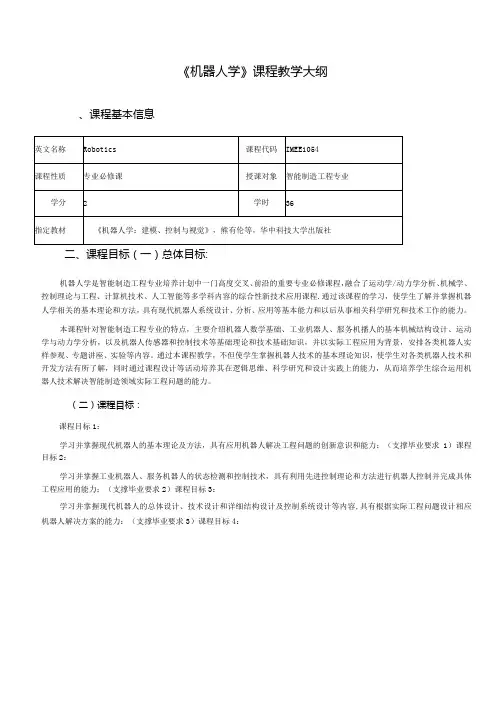

《机器人学》课程教学大纲、课程基本信息二、课程目标(一)总体目标:机器人学是智能制造工程专业培养计划中一门高度交叉、前沿的重要专业必修课程,融合了运动学/动力学分析、机械学、控制理论与工程、计算机技术、人工智能等多学科内容的综合性新技术应用课程.通过该课程的学习,使学生了解并掌握机器人学相关的基本理论和方法,具有现代机器人系统设计、分析、应用等基本能力和以后从事相关科学研究和技术工作的能力。

本课程针对智能制造工程专业的特点,主要介绍机器人数学基础、工业机器人、服务机播人的基本机械结构设计、运动学与动力学分析,以及机器人传感器和控制技术等基础理论和技术基础知识,并以实际工程应用为背景,安排各类机器人实样参观、专题讲座、实验等内容。

通过本课程教学,不但使学生掌握机器人技术的基本理论知识,使学生对各类机器人技术和开发方法有所了解,同时通过课程设计等活动培养其在逻辑思维、科学研究和设计实践上的能力,从而培养学生综合运用机器人技术解决智能制造领域实际工程问题的能力。

(二)课程目标:课程目标1:学习并掌握现代机器人的基本理论及方法,具有应用机器人解决工程问题的创新意识和能力;(支撑毕业要求1)课程目标2:学习并掌握工业机器人、服务机器人的状态检测和控制技术,具有利用先进控制理论和方法进行机器人控制并完成具体工程应用的能力;(支撑毕业要求2)课程目标3:学习并掌握现代机器人的总体设计、技术设计和详细结构设计及控制系统设计等内容,具有根据实际工程问题设计相应机器人解决方案的能力:(支撑毕业要求3)课程目标4:评定方法包括课后作业(15%)、实验(20%)、项目研究(15%)和期末考试(50%)环节,总评成绩以百分计,满分100分,各考核环节所占分值比例和根据具体情况微调。

2.(三)评分标准通过机器人的实验,获得相关实验设计和实验技能的基本训练,具有应用相关实验方法解决实际工程问题的能力。

(支撑毕业要求5)(三)课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系三、教学内容第1章:绪论(3学时)通过本章内容的教学,使学生了解机器人学的起源与发展,讨论机器人学的定义,分析机器人的特点、结构与分类。