《工程热力学B》课程教学内容-吉林大学课程中心

- 格式:pdf

- 大小:75.57 KB

- 文档页数:3

工程热力学课程教学大纲课程编号:课程类型:学科基础必修课程总学时:84+6 学分:5.5学分适用对象:适用于热能与动力工程专业民族本科生先修课程:《大学物理》、《大学化学》使用教材:1.《工程热力学》,沈维道,高等教育出版社,2007,(普通高等教育“十一五”国家级规划教材),全国优秀教材2.《水和水蒸气热力性质图表》,严家禄,高等教育出版社,2005参考教材:1.《工程热力学精要分析及典型题精解》,何雅玲,西安交通大学出版社,20002.《工程热力学题型分析》,朱明善,清华大学出版社,1989一、课程性质、目的和任务1.本课程是能源动力类以热能与动力工程专业为主的,涉及化工制药,航空航天,环境与安全,交通运输,土木工程等大类专业必修的技术基础课,也可作为机械类相关专业的专业选修课。

2.工程热力学研究热能与其他形式能量的转换规律以及影响转换的各种因素。

其基本任务是从工程观点出发探讨能量有效利用的基本途径和方法。

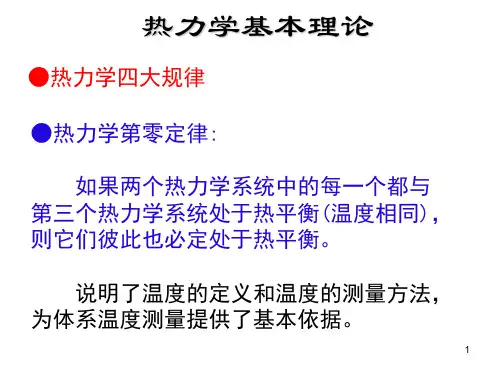

二、教学基本要求掌握工程热力学一些重要的基本概念的表述与内容,热力学第一定律的实质表达式及其应用,理想气体的状态方程,基本热力过程,热力学第二定律,蒸汽动力循环,气体和蒸汽的流动,水的热物性;蒸汽动力循环,气体和蒸汽的流动;理解热力学第二定律及其衍生的概念;了解气体动力循环,制冷循环和湿空气,化学热力学的基本知识。

三、教学内容及要求教学内容绪论热能与机械能的转换,工程热力学研究对象及任务热能与动力工程和工程热力学发展简史热力学状态,平衡状态热力状态参数状态方程、状态参数坐标图准静态过程,可逆过程,功与能量、热力循环热力学第一定律的实质,热力学能和总能,能量的传递和转化,烯,热力学第一定律的基本能量方程式,开口系统能量方程式,能量方程式的应用理想气体与实际气体、理想气体状态方程、理想气体的比热容、内能、烯和燧的计算道尔顿分压定律、混合气体的比热容、内能、燧和燧分析热力过程的目的与一般方法、四种热力过程的分析、多变过程、热力过程的图示综合分析卡诺循环,卡诺定理,焙,燧增原理热力学第二定律应用于开口热力系,能量的可用性与不可逆损失实际气体状态方程,对比状态定律饱和温度和饱和压力,水蒸汽的发生过程,水蒸汽的性质,图表及其应用,水蒸汽的热力过程稳定流动的基本方程,喷管内流动的基本特征,喷管的计算,绝热滞止,绝热节流合流气体的理论压缩功,多级压缩,活塞式压缩机余隙的影响,压气机效率比较任意可逆循环热效率的方法,分析不可逆循环的方法,计算作功能力损失的炳方法朗肯循环,蒸汽参数对循环热效率的影响,再热循环,回热循环,热电联产循环活塞式内燃机工作原理及循环分析,史特林循环,燃气轮装置循环及提高热效率的途径,蒸汽一燃气联合循环基本原理空气压缩制冷蒸汽压缩制冷蒸汽喷射制冷吸收式制冷,致冷剂的热力学性质湿空气的湿度,焰与炳,湿空气的焰一湿图、绝热饱和过程教学要求,1.掌握热力学的基本概念,理解平衡状态,准平衡过程,掌握可逆过程,功与能量、热力循环2.熟练掌握热力学第一定律,热力系的内能、热力学第一定律解析式,焙,稳定流动能量方程的应用,理解状态参数焰的概念,掌握稳定流动能量方程的应用。

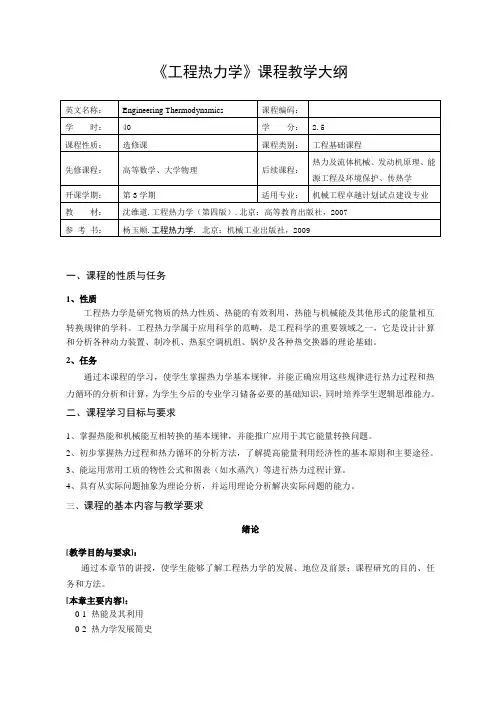

《工程热力学》课程教学大纲课程代码:110432005课程英文名称:Engineering Thermodynamics课程总学时:32 讲课:32 实验:0 上机:0适用专业:武器发射工程大纲编写(修订)时间:2017年5月一、大纲使用说明(一)课程的地位及教学目标热力学是研究热能与热现象有关的能量转换规律的科学,而工程热力学就是将热力学的基本理论应用于工程技术领域,它是武器系统与发射工程的专业基础课。

通过课程的学习,使学生掌握热力学的基本概念和基本定律,掌握能量转换规律,能够正确运用热力学的基本原理和定律进行热力过程和热力循环的分析和计算,建立合理、有效利用能源的概念,为学生学习专业课提供必要的基础理论知识。

(二)知识、能力及技能方面的基本要求了解工程热力学的研究对象及主要研究内容,研究方法和学习方法。

掌握热力学的基本概念、理想气体的热力性质、热力过程、热力学第一、第二定律;掌握实际气体的流动过程和热力性质。

(三)实施说明本课程的特点是以培养学生研究热能与其它能量转换规律的技能为目的,在教学中应采用先进的、直观的教学手段——多媒体教学,以使学生很容易理解教学内容。

(四)对先修课的要求高等数学大学物理(五)对习题课、实践环节的要求习题主要在于巩固所学的理论,培养学生运用理论解决实际问题的能力,因此课外习题不应少于20题。

(六)课程考核方式1. 考核方式:考试2. 考试目标:掌握热力学的基本概念、理想气体的热力性质、热力过程、热力学第一、第二定律;掌握实际气体的流动过程和热力性质分析。

3. 成绩构成:最终理论考试、平时考核(包括作业、小测验等)成绩的总和。

其中期末笔试成绩占70%,平时考核占30%。

(七)参考书目《工程热力学(第4版)》,沈维道等编,高等教育出版社,2007二、中文摘要工程热力学是一门专业基础课程,主要用于解决武器系统与发射工程专业所涉及的热能转化为其他形式能的过程。

该课程介绍热力学的基本内容和理论,解释热量的转化原则,讲解如何去分析传热过程及热能的循环。

《工程热力学》课程教学大纲一、课程的性质与任务1、性质工程热力学是研究物质的热力性质、热能的有效利用,热能与机械能及其他形式的能量相互转换规律的学科。

工程热力学属于应用科学的范畴,是工程科学的重要领域之一,它是设计计算和分析各种动力装置、制冷机、热泵空调机组、锅炉及各种热交换器的理论基础。

2、任务通过本课程的学习,使学生掌握热力学基本规律,并能正确应用这些规律进行热力过程和热力循环的分析和计算,为学生今后的专业学习储备必要的基础知识,同时培养学生逻辑思维能力。

二、课程学习目标与要求1、掌握热能和机械能互相转换的基本规律,并能推广应用于其它能量转换问题。

2、初步掌握热力过程和热力循环的分析方法,了解提高能量利用经济性的基本原则和主要途径。

3、能运用常用工质的物性公式和图表(如水蒸汽)等进行热力过程计算。

4、具有从实际问题抽象为理论分析,并运用理论分析解决实际问题的能力。

三、课程的基本内容与教学要求绪论[教学目的与要求]:通过本章节的讲授,使学生能够了解工程热力学的发展、地位及前景;课程研究的目的、任务和方法。

[本章主要内容]:0-1 热能及其利用0-2 热力学发展简史0-3 工程热力学的主要内容及研究方法[本章重点]:本章的重点应放在工程热力学的研究对象,目的及所用的研究方法上。

[本章难点]:工程热力学的研究方法第一章基本概念及定义[教学目的与要求]:通过本章节的讲授,使学生理解热力系的概念和分类,理解平衡态,三个基本状态参数的定义、物理意义、单位及表示符号,理解准平衡过程及在状态坐标图中的表示方法,理解状态量和过程量的特性及区别,掌握正向循环和逆向循环的效率计算。

[本章主要内容]:1-1 热能和机械能相互转换的过程1-2 热力系统1-3 工质的热力学状态及其基本状态参数1-4 平衡状态、状态方程式、坐标图1-5 工质的状态变化过程1-6 过程功和热量1-7 热力循环[本章重点]:1.理解平衡态和均匀态、稳定态的区别2.三个基本状态参数(压力、温度、比体积)的定义、物理意义、单位及表示符号。

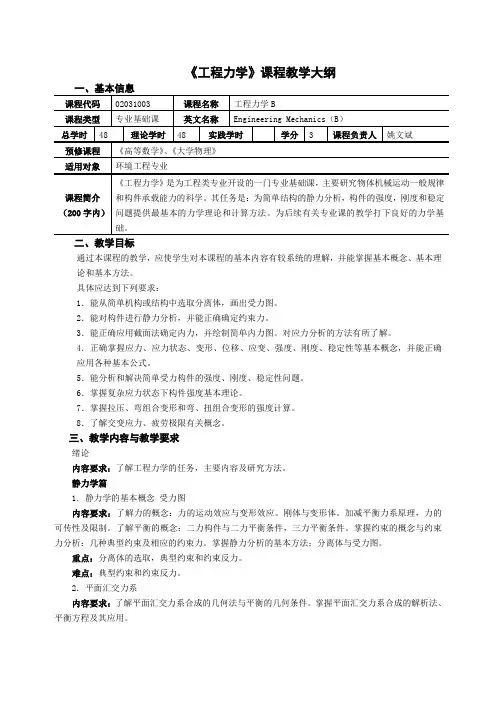

《工程力学》课程教学大纲二、教学目标通过本课程的教学,应使学生对本课程的基本内容有较系统的理解,并能掌握基本概念、基本理论和基本方法。

具体应达到下列要求:1.能从简单机构或结构中选取分离体,画出受力图。

2.能对构件进行静力分析,并能正确确定约束力。

3.能正确应用截面法确定内力,并绘制简单内力图。

对应力分析的方法有所了解。

4.正确掌握应力、应力状态、变形、位移、应变、强度、刚度、稳定性等基本概念,并能正确应用各种基本公式。

5.能分析和解决简单受力构件的强度、刚度、稳定性问题。

6.掌握复杂应力状态下构件强度基本理论。

7.掌握拉压、弯组合变形和弯、扭组合变形的强度计算。

8.了解交变应力、疲劳极限有关概念。

三、教学内容与教学要求绪论内容要求:了解工程力学的任务,主要内容及研究方法。

静力学篇1.静力学的基本概念受力图内容要求:了解力的概念:力的运动效应与变形效应。

刚体与变形体。

加减平衡力系原理,力的可传性及限制。

了解平衡的概念:二力构件与二力平衡条件,三力平衡条件。

掌握约束的概念与约束力分析:几种典型约束及相应的约束力。

掌握静力分析的基本方法:分离体与受力图。

重点:分离体的选取,典型约束和约束反力。

难点:典型约束和约束反力。

2.平面汇交力系内容要求:了解平面汇交力系合成的几何法与平衡的几何条件。

掌握平面汇交力系合成的解析法、平衡方程及其应用。

重点:平面汇交力系合成的解析法、平衡方程及其应用。

3.力矩平面力偶系内容要求:了解力对点之距、力偶和力偶矩的基本概念,掌握力偶的等效、力偶系的合成和平衡条件。

重点:力偶的等效、力偶系的合成和平衡条件。

难点:利用力偶平衡条件解题,约束反力方向的确定。

4.平面一般力系内容要求:理解力的平移定理。

理解平面任意力系的简化及简化结果。

掌握平面任意力系的平衡方程及应用。

掌握简单物体系统平衡问题的解法,熟悉简单平面桁架的内力计算。

重点:力线平移定理;求解平衡问题的方法步骤;平衡条件与平衡方程;灵活求解物系的平衡问题。

《工程热力学B》课程教学内容

适用专业:农业机械及自动化、车辆工程、食品科学、工业设计(车身工程)、

工业设计(汽车造型)、交通运输、汽车服务工程

学时:34

说明:本课程教学内容是参照国家教育委员会制定的“工程热力学课程教学基本要求”,结合吉林大学各相关专业(农业机械及自动化、车辆工程、食品科学、工业设计、工业设计、交通运输、汽车服务工程)“工程热力学B”课程教学改革及考试改革的实际情况而提出的。

并且根据学生及专业特点,分别开设双语及非双语两种。

提出本课程教学基本内容的目的在于使同学了解“工程热力学B”这门课程的教学要求,使选择本课程的同学能够根据自己的能力,为自己选择合适的考核模式,以及掌握好适当的学习进度提供指导。

本课程教学基本内容中的章节序号是以选定的教学参考书《工程热力学》(第四版)(华自强张忠进高青编,高等教育出版社,2009年)为依据的,但同学们在学习过程中还应阅读更多的其他教学参考书。

绪论:热能动力工程的重要地位,内燃机、蒸汽动力装置和蒸汽压缩制冷装置的工作过程,工程热力学的研究对象和研究方法。

第一章 基本概念和定义

热力学系统、外界以及边界,热力学系统的分类,热力学系统选取的原则。

热力学系统的状态,基本状态参数与导出状态参数,状态与状态参数之间的关系。

状态参数的性质。

比体积的定义及其定义表达式、单位。

压力(压强)的定义,绝对压力、相对压力、真空度及其相互之间的关系,压力的各种单位及其换算。

温度,热平衡,热力学温标,热力学温度和摄氏温度以及它们之间的关系。

平衡状态和状态参数坐标图,平衡状态在状态参数坐标图上的表示。

理想气体状态方程式的几种表示形式。

气体常数与通用气体常数及其相互之间的关系。

理想气体与实际气体,理想气体状态方程的应用条件。

热力过程,准静态过程,准静态过程的工程适用性。

准静态过程和非准静态过程在状态参数坐标图上的表示。

功,准静态过程功的计算,准静态过程功量在p-v图上的表示。

热量,热量的计算,准静态过程热量在T-s图上的表示。

比热容及其应用。

热力循环,循环功量和循环热量。

第二章 热力学第一定律

热力学第一定律的实质,第一类永动机是不可实现的

闭口系统能量方程式,系统总能,热力学能,闭口系统能量方程式的各种形式及其适

用条件。

开口系统能量变化分析的方法,轴功、推动功的概念。

焓及其物理意义, 稳定状态、稳定流动能量方程式。

轴功的本质,轴功、技术功和膨胀功三者之间的关系,轴功的计算表达式及其在p-v 图上表示。

稳定流动能量方程式的工程应用。

第三章 理想气体热力学能、焓、比热容和熵的计算。

理想气体的热力学能和焓, 理想气体的热力学能和焓都仅是温度的函数,热力学能和焓的变化的计算表达式。

热力学能和焓变化的查表计算。

比定容热容和比定压热容的定义式,理想气体的比定容热容和比定压热容之间的关系,质量热容比,热容的经验公式,平均比热容,定值比热容。

理想气体熵的微分表达式,理想气体的熵变表达式,标准状态熵及其工程应用。

理想气体混合物的分压力和分容积。

第四章 理想气体的热力过程

分析热力过程的目的和依据。

定容、定压、定温和绝热过程的过程方程,参数之间的关系、熵、热量、膨胀功、轴功的计算。

多变过程和多变指数n,定容、定压、定温和绝热过程的多变指数及其过程线在p-v、T-s图上的相对位置。

多变过程的过程方程,参数之间的关系、熵、热量、膨胀功、轴功的计算,多变过程的过程线在p-v、T-s图上的相对位置。

分析工程实际问题时,过程的多变指数的确定

第五章 热力学第二定律

能量转换的条件与限度。

热力学第二定律的各种说法及其一致性,自发过程和非自发过程。

可逆过程和不可逆过程,不可逆过程中系统“作功能力”的损失。

卡诺循环、卡诺循环工程实用意义。

等效卡诺循环。

卡诺定理、卡诺定理的推论及其工程指导意义。

克劳休斯不等式及其工程指导意义。

熵的状态参数特性,两个基本热力学关系式,熵产、熵流和熵变。

孤立系统熵增原理及其工程指导意义。

第六章 气体的流动

稳定流动时的气流的基本方程式。

管内定熵流动的基本特性,喷管的型式及其内部流速分布。

气体流速的计算,临界流速,喷管型式的选择。

气体的流量和喷管计算。

喷管效率及其工程应用。

绝热滞止、滞止温度、滞止压力。

绝热节流的过程特征。

第七章 压气机的压气过程

绝热压缩、等温压缩、多变压缩过程的功量消耗对比。

活塞式压气机中的压缩余隙及其对压缩机耗功、容积效率的影响。

多级压缩中间冷却,中间压力的选取。

压气机效率。

第八章 气体动力循环

活塞式内燃机工作循环的理想化过程,循环热效率分析。

循环特性参数对循环热效率影响的分析。

活塞式内燃机的定容加热循环、定压加热循环和混合加热循环的比较。

第十一章制冷循环

水蒸气的定压发生过程,水蒸气(实际气体)的p-v、T-s、ln p-h图(参照第10章)。

逆向卡诺循环,制冷性能系数,逆向卡诺循环的制冷系数,热泵供热系数。

空气压缩制冷循环,空气压缩制冷循环的制冷系数。

蒸气压缩制冷循环,蒸气压缩制冷循环的制冷系数。

第十二章湿空气

饱和湿空气,未饱和湿空气,露点。

绝对湿度、相对湿度和含湿量。

湿空气的焓—含湿量图。

湿空气的热力过程。

实验:2小时。

实验内容见《工程热力学B》实验教学大纲及实验指导书。