文化信息的解读和翻译之注释

- 格式:ppt

- 大小:635.00 KB

- 文档页数:14

浅论中英文化信息断层现象对翻译的影响作者:彭虹来源:《新农村》2011年第16期【摘要】语言是文化的载体,文化是语言的内容。

中西方在价值取向、审美标准、行为准则和生活方式等方面存在着极大的文化差异,导致翻译中出现出现诸多文化信息断层现象,对翻译造成不良影响。

本文将从中英文化差异的普遍存在性、产生文化信息断层现象的主要原因和及其对翻译的影响三个方面展开。

【关键词】文化差异;断层现象;翻译;影响美国著名翻译理论家奈达·尤金曾说过:“翻译的实质在于用最贴切最自然的语言等效地传达原语的信息;首先是内容,其次是形式”而在实际工作中,文化信息断层现象却时有出现,由于对文化的把握不够造成翻译中的对等文化缺失,翻译效果不尽人意。

一、文化差异的普遍存在性中西文化在地理环境、社会习俗、宗教信仰、历史典故、价值取向、行为方式等诸多方面存在着明显的差异。

首先在对事物的认识上,一个国家或民族千百年形成的文化根深蒂固,人们对外部世界反映所产生的印象和概念也会产生差异和不同的认知概念。

在中国“龙”被视为封建帝王的象征和中华民族的吉祥物。

而在西方的在《圣经》中,“龙”却是凶险邪恶的象征。

其次在所处地域差异上,中西方各自独特的自然条件与环境因素也就自然会造成翻译中的文化差异。

地处亚洲东部的中国人,认为东就为至尊,为最神圣的方向。

“紫气东来”更是吉祥的象征。

而英国西临大西洋,来自海洋带有温暖气息的西风就是春天到来最好的象征。

在对客观事物的使用功能上,不同文化的人因其历史文化背景和社会风俗习惯不同,对不同的颜色所赋予的涵义也就大相径庭了。

在中国,红色往往因为其喜庆的寓意,为婚庆场合所青睐; 而白色,往往在丧葬上出现。

在英国则恰好反之,他们视“红色”为残暴、愤怒,视白色为纯洁、美好的象征。

二、产生文化信息断层现象的主要原因(一)中西价值取向的不同:价值观是人类对事物认识的核心组成部分,不同国家的不同价值观在文化交流中碰撞,便容易产生文化断层现象。

浅谈苏珊巴斯奈特的文化翻译观一、本文概述《浅谈苏珊巴斯奈特的文化翻译观》这篇文章旨在深入解读和探讨苏珊·巴斯奈特(Susan Bassnett)的文化翻译观。

苏珊·巴斯奈特是当代翻译理论界的杰出代表之一,她的理论观点和实践经验对翻译学的发展产生了深远的影响。

她的文化翻译观强调翻译不仅仅是一种语言转换活动,更是一种文化交流的过程。

本文将从苏珊·巴斯奈特的文化翻译观出发,分析其理论内涵,探讨其对翻译实践和翻译研究的启示,以期对翻译理论的发展和实践的深入有所帮助。

文章将首先介绍苏珊·巴斯奈特的文化翻译观的核心思想,包括她对翻译的定义、翻译与文化的关系以及翻译在文化交流中的作用等方面的论述。

接着,文章将分析她的文化翻译观对翻译实践的影响,包括翻译策略的选择、翻译方法的运用以及翻译质量的评估等方面。

文章还将探讨她的文化翻译观对翻译研究的意义,包括推动翻译研究的跨学科发展、促进翻译理论的创新以及提升翻译学的学术地位等方面。

通过对苏珊·巴斯奈特的文化翻译观的全面解读和分析,本文旨在帮助读者更深入地理解翻译的本质和作用,指导翻译实践者更好地应对翻译中的文化挑战,推动翻译理论的发展和创新,为翻译学的研究和实践提供有益的启示和借鉴。

二、苏珊·巴斯奈特的文化翻译观概述苏珊·巴斯奈特,作为当代翻译理论的重要人物,她的文化翻译观为翻译研究注入了新的活力。

她强调翻译不仅仅是语言之间的转换,更是一种文化的传递与交流。

在她的理论体系中,翻译被赋予了更广泛的社会文化意义,而不仅仅是语言学层面的技巧。

巴斯奈特认为,翻译是一种跨文化的行为,它涉及到不同文化之间的对话与交流。

她主张翻译过程中应充分考虑源语言和目标语言的文化背景,尊重并传达原文中的文化内涵。

她强调,翻译的目标不仅仅是让读者理解原文的意义,更是要让他们感受到原文的文化魅力。

为了实现这一目标,巴斯奈特提出了“文化翻译”的概念。

《论语》二十八则翻译与注释论语二十八则翻译与注释序言《论语》是中国古代文化中的经典之作,记录了中国古代著名哲学家孔子及其弟子的言行。

本文将翻译和注释《论语》中的二十八则经典语录,帮助读者更好地理解其中的哲学思想。

翻译与注释1. 子曰:“学而时之,不亦悦乎?”- 翻译:孔子说:“研究后不断反复练,不是很愉快吗?”- 注释:这句话表达了对研究的重要性以及反复练带来的乐趣。

2. 子曰:“巧言令色,鲜矣仁。

”- 翻译:孔子说:“虚伪的言辞和做作的态度,很少有仁爱之心。

”- 注释:这句话告诫人们不要只看外表,而是要通过真心实意的行为来判断一个人的品性。

3. 子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”- 翻译:孔子说:“只了解一件事情的人不如热爱它的人,热爱它的人不如享受其中的人。

”- 注释:这句话强调了对一件事情的投入、热情和享受的重要性。

4. 子曰:“不患人之不己知,患不知人也。

”- 翻译:孔子说:“不用担心别人不了解自己,要担心自己不了解别人。

”- 注释:这句话告诫人们要关注他人,了解他们的需求和情感。

5. 子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”- 翻译:孔子说:“对过去的知识进行温,并结合新知识,就可以成为别人的老师了。

”- 注释:这句话强调了温故知新的重要性,以及通过自己的研究经验来启发他人的能力。

6. 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”- 翻译:孔子说:“研究而不思考就会一无所获,思考而不研究就会陷入困境。

”- 注释:这句话强调了研究与思考的互为补充的关系,一个都不能少。

...结束语通过翻译和注释二十八则《论语》经典语录,我们可以更好地理解孔子的思想和智慧,从中受益并运用到自己的生活中。

希望读者通过本文对《论语》有更深入的认识,并能从中获得启示和指导。

注:以上翻译和注释为个人理解,欢迎读者进行深入研究和讨论。

从奈达翻译理论看《十日谈》中译本的文化信息处理作者:刘芳妤来源:《现代交际》2019年第08期摘要:本文从奈达翻译理论出发,将《十日谈》不同版本的中译本与原文进行对比,试图探明运用奈达功能对等理论有效传递文化信息、对文化缺省进行翻译补偿的方法。

关键词:奈达翻译理论功能对等十日谈中图分类号:H059 文献标识码:A 文章编号:1009-5349(2019)08-0084-02一、翻译中的文化问题与奈达翻译理论语言是社会文化的产物,是文化的载体。

翻译自然也不仅仅是两种语言的转换,更是两种文化间信息的传递。

王佐良先生有言:“翻译最大的难处在于对两种不同文化之间的传递。

因为在一种文化中不言而喻的东西,一旦放到另一种文化背景下往往会变得难以理解。

”毋庸置疑,文化信息在翻译过程中是一个不易处理的问题,对于文化负载丰富的文学作品来说,更是如此。

原作中蕴含的文化,如何在译入语中体现出来,如何为译本读者所理解,这是对于译者的考验。

作为译者来说,他总会在翻译过程中遇到一些“异”文化,也就是说,相较于他国文化而言,本国文化总会有所空缺、有所差异。

如果不深入了解这些“异”文化现象,并且想办法予以填补这些空缺,译本读者必然会产生理解上的偏差。

要通过文学翻译实现文化的交流,更是天方夜谭。

美国语言学家、翻译家尤金·奈达认为,翻译即是交际。

按照这种观点,如果译文起不到交际作用,如果译文不能为读者所看懂,这种译文就是不合格的。

对于翻译的评价标准,奈达认为,在于译文读者与原文读者对所接受的信息能否作出基本一致的反应。

他提出“功能对等”这一术语,也就是说,语言所发挥的实际效果要对等。

而在他看来,首先要追求内容,形式是其次。

他在《翻译理论与实践》一书中写道:“如果说一切语言在形式上都有所不同的话(而语言之所以不同,主要在于形式),那么,为了保持内容,自然就必须改变其形式。

”译者可以使用改写、释义、文化脚注等策略达到功能对等目的。

从文化角度看英语习语翻译一、本文概述语言与文化紧密相连,语言是文化的载体,文化则通过语言得以传承和表达。

作为人类交流的重要工具,语言中的习语、俚语等表达形式往往蕴含着丰富的文化内涵。

英语习语作为英语语言文化的重要组成部分,其翻译不仅需要准确传达其字面意义,更需要深入挖掘其背后的文化内涵,以实现真正的跨文化交流。

本文将从文化角度出发,探讨英语习语翻译的策略与方法,分析习语翻译中可能遇到的问题,并提出相应的解决方案。

通过本文的阐述,希望能够为英语习语翻译的实践提供有益的参考,促进不同文化背景下的有效沟通。

二、英语习语的特点及其文化内涵英语习语,作为英语语言中富有特色的组成部分,是人们在长期生活实践中积累并广泛流传的固定短语或短句。

这些习语具有独特的语言特点和文化内涵,是理解和欣赏英语文化的重要窗口。

英语习语通常具有言简意赅、生动形象、含蓄幽默等语言特点。

它们往往通过简洁的词汇和生动的比喻,传达出丰富的文化内涵和人生哲理。

例如,“A penny saved is a penny earned”(节省一分钱就是挣了一分钱),这个习语以简洁的词汇表达了节约的重要性,同时也传达了劳动与收获的哲理。

英语习语的文化内涵是其最为独特和丰富的部分。

这些习语往往源于英语国家的历史、地理、宗教、民俗等多个方面,反映了英语民族的生活方式和价值观念。

例如,“God helps those who help themselves”(自助者天助之),这个习语源于基督教的自助观念,强调个人努力和自强不息的精神。

再如,“as British as fish and chips”(像炸鱼和薯条一样英国),这个习语以炸鱼和薯条这一具有代表性的英国食物为象征,表达了英国文化的独特性和普遍性。

在翻译英语习语时,我们需要充分理解其语言特点和文化内涵,以确保译文的准确性和传达效果。

这要求我们在翻译过程中不仅要注重词汇和语法的正确性,更要关注文化因素的传递和解释。

2512020年50期总第542期ENGLISH ON CAMPUS字幕翻译中的文化传递——以《哪吒之魔童降世》为例探讨字幕中文化信息的翻译策略文/陈乐凝heaven and earth gave birth to the Chaos Pearl.【分析】文化负载词是“混元珠”,属于民族意识化符号,译为“the Chaos Pearl”,采用的是直译法。

结合语境,能够理解这里的chaos是由于结合了“the spiritual energy of heavenand earth”,两种灵气混杂。

采用直译法既形象又简洁。

Eg2. 对,这就是我,万人敬仰的太乙真人。

虽有点婴儿肥,但也掩不住我逼人的帅气。

译:I know what you are thinking. “Who is that dashingrogue on the pig?” That would be me, Taiyi Zhenren. And if I were not so busy being a super impressive butt-kicking, day-saving monk, I've been told I could be a model.【分析】文化负载词“太乙真人”采用音译法,保留了原有的中华元素。

笔者认为可采用归化策略,“太乙”来源于东皇太一,东方之气为青为木为乙,意指东方的木之上帝,故译为“Wood God in the East”,更容易使外国观众理解其蕴含的意义。

此外,官方译文并非逐字翻译,但未改变感情色彩,值得学习,因为若完全按原句意翻译可能不符合外国人的语言习惯,也不利于人物形象的塑造。

Eg3. 这混元珠被我炼化后分为灵珠和魔丸。

魔丸原神坚不可摧。

我施了天劫咒,三年后引天雷下凡摧毁魔丸,这期间需小心看管。

李靖乃天命之人,灵珠可投胎为他第三个儿子。

这任务便交给你吧。

我昆仑十二金仙已有十一,若能将灵珠培育成才,最后一个名位,就归于你了。

汉英文化词翻译的策略选择摘要做过翻译的人都知道,翻译不仅仅是语言之间的转换,它更是文化之间的交流,翻译与文化密切相关。

有时候在翻译中会碰到一类词,是目的语的文化缺失的一类词,这类词被称为文化内涵词,这种现象被称为文化空缺。

而这类词恰恰是我们翻译的主要障碍。

本文主要探讨在汉英翻译中,我们应该怎样选择翻译策略,来达到文化交流的目的。

关键词汉英翻译文化内涵词异化归化1翻译与文化翻译既是语言之间的转换,更是文化之间的交流。

翻译离不开文化。

Claire Kramsch 在其《语言与文化》一书说到:Language expresses cultural reality. Language embodies cultural reality. Language symbolizes cultural reality(2000:3),可见翻译与文化是密不可分的。

从跨文化交流的角度看,原作和译作都是文化产物。

(杨仕章a.2001:15—19)整个翻译过程就是文化交流的过程。

翻译工作者“处理的是个别的词,而他面对的是两大片文化。

”(王佐良,1989:34)。

异化和归化是翻译中常用的两种方法,前者强调以原语文化为中心,保持原语的特色,让读者主动了解原语文化并与之靠拢,而后者是强调以译入语文化为中心,通过译者的翻译,使目的语的读者人群能更好的理解原语作者的意图。

这两种翻译方法是相互对立的翻译方法,但对文化而言,在翻译中通过异化的方法可以更多保留作品中的源语文化成分。

对读者来说,一方面可以吸收国外文化的异质成分来丰富本土文化,另一方面对译文增加了陌生感,使得理解并接受译文变得更加艰难。

而通过归化把源语文化中的异质成分转化为读者所熟悉的内容,有助于读者更容易理解、接受异域文化,但也牺牲了源语文化中的大量负载信息。

由于地域、社会发展和宗教的影响,这两种文化之间的差别非常大,经常出现一种文化中的词汇或者意象在另一种文化中找不到对应项的情况,翻译学中我们称之为语义空白,英文我们表示成semantic gap 或者lexical gap,这是非常难处理的情况。

英汉翻译中的文化意象错位翻译的基本元素是词(words) ,以及词项(terms) 和词组(phrases) ,各自具有专有的含义。

洛克认为每一个有意义的词,所指示的不是事物,而是作为精神实体的观念。

词与精神的对应关系,决定了翻译应该从文化的视角解读词所表达的意义,并且找到一种表达能够与这个表达意义相符的对象。

此为文化意象产生之根由。

英汉两种语言所表达意义的差异,产生于二者不同的文化心理定式,即所谓的文化意象之不同。

翻译中文化意象的问题不可忽视,特别是不同文化意象引起的错位,更是值得关注。

文化意象的错位将引起译者的误读或误译,使译者不能出色地完成既译出语言的文字意义又译出语言的文化意义的翻译任务。

因此,有必要对文化翻译中的文化意象问题进行剖析和研究。

一、翻译中的文化意象文化与语言是密不可分的,“语言本身并不包藏经验,它是一套发音习惯。

在任何人类社会中,它是跟着文化经验一同发展的,它亦因之成为文化经验中不能分离的部分。

”语言与文化相辅相成,文化承载于语言,语言表达着文化。

文化与语言相互限定,不同的语言反映了不同文化的历史、世界观、信仰、价值观、宗教和社会制度。

理解了语言,就了解了文化;了解文化,必须从理解语言开始。

语言乃习惯之定式,其中必有某种意义的因素存在,而正是这些意义的因素,决定了语言的理解。

也就是说,语言的意义研究,是翻译的前提条件,不了解翻译语句所真实表达的意义,何谈翻译的语言信息交流?值得注意的是,译者在语言的翻译过程中,下意识地以本族语固有的意义,去删节、套用或篡改原语言所表达的意义,从而引起翻译的误译。

语言的定式决定于意义的表达,这种意义表达的成因相当复杂,而其中最具影响力的当属文化因素。

单纯地把对语言的认知局限于语音、语法和词汇方面而不顾及其深层的文化意义,势必将交际双方逐入死胡同,陷入僵局,从而无法达到有效翻译的目的。

语言表达着某种文化符号。

文化符号是不同民族在漫长的历史岁月里慢慢形成的,凝聚着各个民族智慧和历史文化的结晶。

中英翻译中的文化差异——习俗和习惯一、前言二、翻译是跨文化交际的重要桥梁,它不是简单地把一种文字转换成另一种文字,而是把一种语言(源语)所表述的信息用另一种语言(目标语)去传递,在信息传输的过程中,文化承载着大量隐藏在文字背后的深层次涵义,因此,那些抛开文化国素只对文字进行转译的翻译方式往往是极不严谨也极不科学的,这也是为什么曾经一度盛行于20世纪50年代的“机器自动翻译(Automatic Translation) 最终走向没落主要原国,正如当代伟大的翻译学家Nida(奈达) 所说:“词汇只有在其特定的文化背景下才有意义,在翻译过程中,熟悉两种文化甚至比掌握两种语言更重要”。

由于各国的历史、文化、风俗、习惯等方面的差异,同样的事物在两种不同的文化里涵义可能完全不同,汉语和英语是东西方文化的典型代表,差异也是非常明显的,这种文化差异给翻译工作者们带来了诸多困难,要想克服这些困难,必须对英汉文化差异的方方面面进行深入研究、认真分析,从而找出针对性的翻译技巧来解决这些困难,二、英汉文化差异成因分析及翻译对策研究1.风俗习惯的差异,不同的文化背景产生不同的风俗习惯,这在中英两国风俗上也得到了明显的体现。

悠久的农耕文化使得中国人在过去的几百年里生活在相对固定的环境里,邻里之间非常熟悉,人们之间经常会用“从哪儿来?"、“到哪儿去?”来表示对对方的关心;此外,农耕文化对日常饮食给予了高度关注,自古有言,“民以食为天”,可见日常饮食在人们生活中的重要作用,这也是为什么中国人喜欢用“吃过了吗?”来问候对方。

而在英国的过去几百年里,工业革命的先进技术使得真工业化起步较早,城市化步伐很快,生活在城市中的人们流动性较大,相互之间的熟恶度也较低,在这种文化背景下,人们对自己的隐私看的非常重要。

因此,人们在相互问候时很少涉及对方的私人生活,常用“Hello”、“Hi"、“Are you al rig ht"、“How are you”等问候语,基于以上风俗习惯的差异,在翻译“吃了吗”时,如果直接根据字面翻译成“Have you had the meal?"的话,对方一定会误认为你在委婉的向对方发出用餐邀请,从而引起误会,同样地,如果把“你从哪儿来啊?"、“你到哪儿去啊?"简单地直译成"where have you bee n?”、“where are you going?”的话,对方并不会感受到你在关心他,而会误认为自己的隐私受到了干涉,从而引起误解。

【原文】文言文,古之经典也。

其辞简奥,意蕴深远,故学者须注释以明其义,译之以达其意。

注释翻译,非易事也。

盖古文义理深奥,字词古雅,非吾辈所能尽解。

然注释翻译,实为解读文言文之要道。

兹就文言文注释翻译要点,略述如下。

【注释】文言文:古代汉语书面语,用于书面文学、历史、哲学等著作。

经典:指具有权威性、经典性的著作。

辞简奥:言辞简练而深奥。

意蕴深远:含义丰富,寓意深远。

学者:指研究学问的人。

注释:对文字、文章的注解和解释。

明其义:阐明其意义。

译:翻译。

达其意:传达其意思。

非易事:不容易的事情。

古文义理:古代文章的意义和道理。

字词古雅:文字和词语古风典雅。

尽解:完全理解。

【翻译】文言文,是古代的经典之作。

其言辞简练而深奥,含义丰富,寓意深远,因此学者需要通过注释来阐明其意义,通过翻译来传达其意思。

注释和翻译并非易事。

因为古代文章的意义和道理深奥,文字和词语古风典雅,并非我们能够完全理解的。

然而,注释和翻译确实是解读文言文的关键方法。

以下就文言文注释翻译的要点,简要说明如下。

【要点】一、熟悉文言文基本知识注释翻译文言文,首先需要对文言文的基本知识有所了解,如常见的文言文句式、词语、语法等。

只有掌握了这些基础知识,才能更好地理解文意。

二、理解字词含义文言文中,许多字词都有特定的含义,与今天的现代汉语有所不同。

在注释翻译时,需准确把握字词的古代含义,避免误解。

三、关注句子结构文言文句子结构较为复杂,注释翻译时需关注句子成分的搭配和语序,确保翻译的准确性。

四、把握文章主旨在注释翻译时,要关注文章的主旨,确保翻译内容与原文意思相符。

五、注意修辞手法文言文中常用各种修辞手法,如比喻、排比、夸张等。

在翻译时,要准确把握修辞手法,使译文生动、形象。

六、尊重原文风格文言文具有独特的风格,注释翻译时要注意保持原文的风格,使译文具有古风。

七、补充背景知识有些文言文涉及历史、地理、文化等方面的知识,注释翻译时需补充相关背景知识,以便更好地理解文意。

课文的注释与解释课文是学习语文的重要材料,通过对课文的注释与解释,可以更好地理解、掌握其中的知识和信息。

本文将针对课文的注释与解释展开论述,包括注释的定义与作用、注释的方法与技巧、解释的重要性及解释的具体步骤等。

一、注释的定义与作用注释是对课文中的词语、句子、篇章等进行解释说明的文字说明。

其作用主要有以下几个方面:1. 帮助理解:课文中可能出现一些生僻词汇、难懂的句子结构等,通过注释可以帮助读者理解词义和句意,减少对课文的误解。

2. 深化记忆:注释可以对重点内容进行强调和概括,帮助读者加深对课文的印象,提高记忆力和理解能力。

3. 解决疑问:读者在阅读课文时,可能会产生一些疑问,通过注释可以解答疑惑,促进问题的解决和知识的积累。

二、注释的方法与技巧注释是一门技术活,需要运用一定的方法和技巧。

下面介绍几种常用的注释方法与技巧:1. 用词准确:注释内容要简明扼要,用词要准确清晰,避免使用生僻词汇或难懂的句子结构,以免增加读者的阅读难度。

2. 补充背景知识:某些课文中可能涉及到一些历史事件、文化背景等,在注释时可以适当补充相关的背景知识,帮助读者更好地理解课文。

3. 强调重点内容:对于课文中的重点词语、短语、句子等,可以用不同的排版方式、字体加粗等方式进行突出,帮助读者快速理解核心信息。

4. 提供例句、翻译等:在注释时,可以提供一些例句或者翻译,以帮助读者更好地掌握课文的用法和意义。

三、解释的重要性及具体步骤除了注释外,解释也是理解课文的重要手段之一。

解释的目的是通过分析、推理等方式,揭示课文的深层含义和作者所要表达的思想。

解释的重要性主要体现在以下几个方面:1. 提升思维能力:通过解释课文,可以锻炼思维能力,培养逻辑思维和分析能力,提高对课文的理解能力。

2. 增强阅读体验:解释可以帮助读者更好地理解课文,从而使阅读过程更加流畅,增强阅读的乐趣与体验。

解释的具体步骤如下:1. 理解课文:仔细阅读课文,理解其表面含义和故事情节。

2009年漳州师范学院学报(哲学社会科学版)从文化交流的信息度看专有名词的翻译郑声滔(漳州师范学院外语系,福建漳州363000)〔摘要〕从文化交流的信息度方面来研究专有名词的翻译是一个新的角度,在跨文化交际中要提高译名中所传递的文化信息的信息度,首先必须做到保留专有名词的民族性;尽量避免传递错误的文化信息;对于仅使用外延义的源语专有名词,有时也应该在译文中传递其文化背景;而对于兼用内涵义和外延义的专有名词来说,传递这些专有名词所携带的文化信息则显得更为重要,也需要更多的技巧;此外,对于仅使用其内涵义的专有名词而言,保留该专有名词的意义和形象对于提高文化信息传递的信息度都十分重要。

〔关键词〕专有名词;文化交流;信息度;内涵义;外延义中图分类号:H315.9文献标识码:A 文章编号:1004-468X (2009)02-118-08我们知道,人类社会早期的旅行和接触使人们意识到世上有许多语言的存在以及由此而产生的各种语言与文化障碍,正是在文化交流的过程中,人们深刻地感受到翻译的必要性。

另一方面,翻译也是是文化交流的结果。

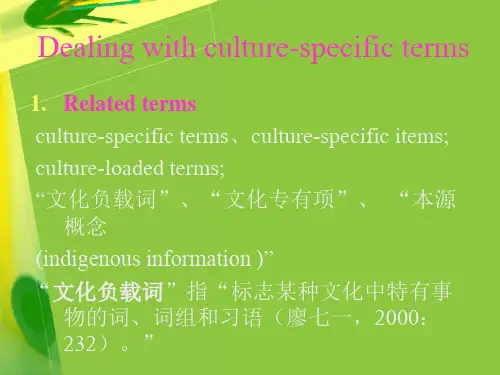

专有名词往往是文化信息较为集中的词,或叫文化负载词(culturally loaded words )。

专有名词与社会文化之间有着密切的联系,并且可以折射文化,折射人们的价值观念;透过专有名词这一窗口,我们可以对社会与文化有所了解。

关于专有名词的翻译,许多译界专家都做过多方面的探讨。

但是,据笔者观察,迄今尚未有人从文化交流的角度对此问题作过系统的研究。

因此,深入探讨如何通过专有名词的翻译来取得最大程度的文化交流是很有意义的。

限于篇幅,本文拟从文化交流的一个重要方面--信息度来研究专有名词的翻译问题。

一、几个相关概念的简述在具体研究这个论题之前,我们有必要先说明一下与该课题有关的几个基本概念以及与本课题有关的理论基础。

1.专有名词专有名词指的是人名、地名、机构名称、或特指某个特定的文化社区中专有的物体名称。

《汉语文化负载词的英译策略探究》篇一一、引言汉语文化负载词,指的是在汉语中承载着深厚文化内涵和特定历史背景的词汇。

这些词汇在翻译过程中往往具有较大的难度,因为它们所蕴含的文化信息在另一种语言中可能无法找到完全对应的表达。

因此,对于汉语文化负载词的英译策略进行探究,不仅有助于提升翻译的准确性,也有助于促进不同文化之间的交流与理解。

二、汉语文化负载词的特点汉语文化负载词具有独特性、历史性、抽象性和情感色彩等特点。

这些词汇往往与中国的历史、地理、宗教、风俗习惯等紧密相关,因此在进行翻译时,必须考虑到这些文化背景和历史内涵。

同时,这些词汇往往具有丰富的情感色彩,能够准确传达出原文的情感和语气。

三、英译策略探究针对汉语文化负载词的翻译,本文提出以下几种策略:1. 直译加注法直译加注法是一种常用的翻译策略,可以较好地保留原文的文化信息。

在翻译汉语文化负载词时,可以首先采用直译的方法,将词汇的基本含义表达出来,然后加上注释,解释其文化内涵和历史背景。

例如,“望子成龙”可以翻译为“hope that a child willbecome a dragon”(直译)+解释(a proverb that expresses parents' expectation for their children to achieve success in life),这样的翻译方式既能传达出原文的意思,又能让读者了解其文化背景。

2. 意译法对于一些具有抽象意义的汉语文化负载词,可以采用意译法进行翻译。

这种方法主要是根据词汇的含义和上下文语境,将其转化为英文中较为贴切的词汇或短语。

例如,“家国情怀”可以意译为“love and responsibility for family and country”,这样能够更好地传达出原文的含义。

3. 音译法音译法是一种将汉语词汇的发音转化为英文的表达方式。

对于一些具有特殊文化内涵的汉语词汇,如人名、地名等,可以采用音译法进行翻译。