德国翻译目的论和严复_信达雅_理论比较

- 格式:pdf

- 大小:35.77 KB

- 文档页数:1

浅谈严复的“信、达、雅”翻译原则任何时代,任何大师的翻译都离不开社会背景,个人经历,自身修养,因此我们在谈及严复的翻译原则时需要对他的教育经历,所处时代进行略析。

严复是我国近代翻译史上学贯中西、划时代意义的教育家,翻译家,也是我国首创完整翻译标准的先驱者。

严复吸收了中国古代佛经翻译思想的精髓,并结合自己的翻译实践经验,在《天演论》译例言里鲜明地提出了“信、达、雅”的翻译原则和标准。

“信”(faithfulness)是指忠实准确地传达原文的内容;“达”(expressiveness)指译文通顺流畅;“雅”(elegance)可解为译文有文才,文字典雅。

这就是严复著名的翻译三原则,对后世的翻译理论和实践产生了深远的影响。

严复在《天演论》中提到:“译事三难:信,达,雅。

求其信已大难矣,顾信矣不达,虽择犹不择也,则达尚焉。

海通以来,象寄之才,随地多有;而任取一书,责其能与于斯二者,则已寡矣。

其故在浅尝,一也;偏至,二也;辨之者少,三也。

”所谓“信”,即是忠实、准确、无误;“达”,即是达意、通顺、流畅。

而对“雅”却是众说纷纭,往往难以达成一致共识。

有人将其理解为“典雅”、“高雅”;有人理解为“文采”、“雅致”;有人理解为“风格”、“韵味”。

所以在具体讨论“雅”字之前,需要了解“雅”在中国古语中的含义。

雅者,古正也。

是正确,合乎规范的一种标准。

我认为这三原则是一种相辅相成,相得益彰的关系。

在翻译时,要做到忠实于原文,能够切实表达作者的思想感情,抓住主旨要点,具有可信度,当然,要语意通顺,流畅顺达,能够使读者明白作者所想表达的丰富情感,翻译是一门艺术,是一门科学,是一种信息的传递,思想的表达,这就需要一种标准,一种规范。

因此,后来的翻译家们都一直遵循翻译的基本准则和规范,力图使自己的翻译符合标准,都或多或少的受到了严复这三原则的影响。

现今,对于翻译的准则和规范是数代人经过不断改进和学习总结出来的,但是依然沿袭了严复的“雅”的思想内涵,即在“信”、“达”的基础上,在潜移默化中遵循着一种准则与规范,当然也会结合时代的特色,这从另一方面也告诉我们,我们在关注和研究某位思想家,翻译家的翻译作品时除了要知道是否做到忠实于原文,是否通顺流畅,也要了解翻译家的教育背景,家庭环境,社会影响等,这样才能评价翻译家是否遵循一种准则与规范,翻译的作品是否是经典。

浅谈严复“信达雅”翻译标准作者:李梦君来源:《商》2013年第14期摘要:在我国翻译界,影响最大的翻译标准当属严复提出的“信达雅”,“信”即译文忠实原文意思,“达”指译文不拘泥于原文形式,意思通顺明白,“雅”指译文要选词得体,追求原文意境,三者相互依存,不可分割。

文章旨在简述严复“信达雅”翻译标准及三者之间的关系。

关键词:严复;信达雅;翻译标准在中国和西方翻译界,翻译理论和翻译标准林林总总,其中,严复提出的“信达雅”翻译标准占据着举足轻重的地位,这一翻译标准不仅为无数翻译工作者提供了理论指导,也为翻译界的翻译理论研究提供了丰厚的土壤。

一、“信达雅”翻译标准的提出中国古代翻译事业存在的问题首先是翻译题材少,即当时的翻译体裁大都是佛经翻译,由此带来的问题便是翻译理论空缺,而在中国近代翻译史上出现的严复、林纾等一批翻译家,为翻译理论空缺这一尴尬境地带来了光明,严复、林纾等人不仅翻译的数目繁多,而且题材广泛,涉及到经济、政治、文艺等各方面,这就在一定程度上促进了翻译理论和翻译标准的发展。

1898 年,严复翻译的《天演论·译例言》出版发行,在《天演论·译例言》中,他第一次提出了“信达雅”的翻译标准。

他说道:“译事三难,信、达、雅。

求其信,已大难矣!顾信矣不达,虽译犹不译也,则达尚焉。

”我们自此可以看出,严复所提倡的“信达雅”主要是指译文要忠实于原文,不拘泥于原文形式,准确表达原文意思,追求原文意境。

通过自身丰富的翻译经验,严复总结出的这一翻译原则在当时的翻译界产生了巨大的影响,时至今日,也仍为广大翻译实践工作者所肯定,“信达雅”这一翻译标准为我国的翻译事业做出了巨大贡献,具有深远意义。

二、“信达雅”翻译标准的内涵分析严复在阐述“信达雅”这一翻译标准时,首先将“信”放在三原则之首,指出“信”即译文要忠实原文的意思,不删减,不歪曲,不随意添加,正所谓译文要“取明深义……而意义不背本文”,严复始终把译文忠实于原文的意义作为“信”的第一要义。

“信达雅”与“功能加忠诚”作者:靳琼李萌来源:《外语学法教法研究》2015年第21期【摘要】严复是中国著名的翻译理论家,以翻译原则“信、达、雅”三字名扬中外。

1989年,严复在《天演论》译本中提出“信、达、雅”的翻译标准。

诺德的“功能加忠诚理论”以译文的目的为最高准则,以忠诚为原则,弥补了功能主义核心理论——弗米尔的目的论的不足。

文章旨在分析两种翻译理论之间的异同之处,通过对这两种翻译理论的异同进行比较分析来讨论它们各自的特点。

【关键词】信达雅;功能加忠诚;异同【中图分类号】G4 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2015)21-一、引言我国近代伟大的启蒙思想家、翻译家严复1898年在《天演论.译例言》中提出的译事三难,“信、达、雅”。

有人说研究“信达雅”就是研究中国全部的翻译理论,由此可见其对我国翻译界重大而深远的影响。

20世纪70年代以来德国功能翻译理论在翻译研究界蓬勃发展。

克里丝汀·诺德(Christiane Nord)在总结前人理论的基础上,于1997年撰著了《翻译是有目的的行为》一书。

该书系统地论述了德国功能派的翻译理论。

并针对功能主义存在的某些缺陷进行了补充完善,增加了另一个翻译准则:忠诚原则。

她认为目的法则和忠诚原则应贯穿所有的翻译过程。

德国功能派的“功能加忠诚”和中国“信达雅”的翻译理论在翻译界有着举足轻重的地位,许多学者对此进行了不懈的研究,从译介、翻译标准以及应用等方面做了许多研究工作,但未涉及两者间的比较。

本文通过比较这两种在中西历史上具有代表意义的翻译理论,对比它们的相似性和相异性来讨论这两种翻译理论的特点,以期为促进翻译理论研究和指导翻译实践提供依据。

二、两者的翻译思想(一)“信、达、雅”翻译标准严复总结千人经验,又融入自己的翻译心得把翻译标准高度浓缩为“信、达、雅”。

那么何为“信、达、雅”?“信”是指译文要准确无误,就是要使译文忠于原文,如实地、恰当地运用现代汉语把原文翻译出来。

试论严复“信、达、雅”的翻译思想【内容摘要】严复是中国历史上传播西学的第一人,是我国近代杰出的译学理论家。

他认为,“译事三难:信、达、雅。

”“信”是翻译的前提和基础,“达”是翻译的目的,“雅”是翻译的语体选择。

在一百多年的时间里,翻译学者们对“信、达、雅”的阐释可谓仁者见仁,智者见智,对其评价也是毁誉参半。

严复的翻译是中国翻译史上一个特别的现象,那是特属于他所处的时代的。

因此我们对于他的翻译作品可以从历史的角度给予客观和公正的评价。

【关键词】严复;信、达、雅;翻译思想On Y an Fu’s Translation Thought :Faithfulness ,Expressivenessand Elegance【Abstract 】Yan Fu is the the first person in spread of Western learning in the Chinese history, is our country outstanding modern translation theorists. He thinks," the three difficulties in translation: faithfulness, expressiveness,elegance." " faithfulness" is the translation of the premise and the foundation," expressiveness " is the purpose of translation," Elegance is the ch oice of registers . Over 100 years , the three characters have being received with different views and judgements.Yan Fu's translation is the translation history of China a special phenomenon, that is the period in which he lived. We therefore for the translation of his works can be from a historical perspective to give objective and fair evaluation.【Key words】Yan Fu; faithfulness, expressiveness,elegance;translation thoughts严复(1853--1921)是我国近代杰出的译学理论家,是传播西学的第一人。

论批判地继承严复的“信、达、雅”翻译标准严复先生于1 8 9 8年在《天演论·译例言》中提出了“信、达、雅”的翻译标准。

这个翻译标准对我国几代的广大翻译工作者产生了重要影响,发挥了巨大的指导作用,奠定了我国翻译理论的基础。

但这并不意味着该翻译标准无懈可击,其中仍有值得改进的地方。

根据马克思辩证唯物主义的观点,应批判地继承严复的“信、达、雅”翻译标准,肯定其合理成分,否定其不合理成分并加以改进,使得这一标准更加完善,更好地指导翻译实践。

标签:信;达;雅;批判继承一、“信、达、雅”标准是不可分割的有机整体李培恩认为“信、达、雅”三个标准如果去掉其一,则去“雅”,去“雅”虽文不美尚不为害,如再去其一,则去“达”,去“达”文虽不通,其于原文尚无妨害。

李培恩割裂了“信、达、雅”三个标准的统一完整性。

关于“信、达、雅”三者的关系,严复认为翻译应求其“信”,但如果不“达”,等于没译,所以在“信”之外还得求“达”,“雅”是指“故信达而外,求其尔雅。

因此翻译要兼顾“信、达、雅”三个标准。

辩证唯物主义告诉我们任何一篇文章或作品都是思想、语言和风格的对立统一体,因此原作中就包含三个要素:思想、语言和风格。

翻译的对象是原作,那么在翻译时就应该针对这三个要素分别提出不同的标准。

严复先生吸收了佛经翻译思想的精髓,在自己丰富翻译实践基础之上,针对原作的思想、语言和风格提出了高度概括的“信、达、雅”的翻译标准,该标准成为中国传统翻译理论的基础。

郁达夫说:“信、达、雅的三字,是翻译界的金科玉律”(郁达夫2009:464);周作人说:“信、达、雅三者为译书的不刊典则,至今悬之国门无人能损益一字,其权威是已经确定的了(转引自陈福康2000:111);沈苏儒指出:“历史已经证明,信、达、雅理论80年代以来一直在对我国的翻译工作起着指导作用,至今还有它的生命力。

许多学者先后提出过各种不同的翻译原则(标准),但看来还没有一种能够完全取代它”(转引自贺爱军2015:139)。

斯科普斯翻译理论

斯科普斯理论的创始人是德国学者凯瑟琳娜·赖斯(Katharina Reiss)。

在1971年出版的《翻译批评的可能性与局限》一书中,她首次提出功能主义翻译批评理论。

提出了不同文本的翻译原则和评价标准,为目的论的产生奠定了基础。

赖斯的学生汉斯·维米尔(Hans Vermeer)为该理论的发展做出了巨大贡献。

汉斯从一个新的角度解释了这一理论。

他认为翻译和其他人类活动一样也有目的。

他还指出,“任何形式的翻译,包括翻译本身,都可以视为一种行为。

任何行为都有目的或目的。

”

著名的翻译理论有:严复的“信达雅”、克里斯蒂娜·诺德的“功能翻译理论(functionalism)”、尤金·奈达的“功能对等理论(functional equivalence)”等著名的翻译理论。

“信、达、雅”是严复提出的翻译要求和原则。

克里斯汀娜·诺德首次用英语系统阐述了翻译中的文本分析所需考虑的内外因素,以及如何在原文功能的基础上制定切合翻译目的的翻译策略。

目的论视角下严复“信、达、雅”再解读熊俊【摘要】本文依据新近搜集史料,从目的论视角重寻严复“信、达、雅”之“本意”.“信、达、雅”与“目的论”存在许多契合点.“达”即“达旨”是翻译之目的,是严复三字标准的核心概念,类似于目的法则,是最高准则.“信”,并非全信于原著,而是取信于读者,与忠实法则类似.“雅”即可读性,类似于连贯法则,是服务于“达”的;“信”从属于“雅”.而“信”和“雅”均为译者为达到目的而使用的某种特殊翻译手段.【期刊名称】《青海师范大学学报(哲学社会科学版)》【年(卷),期】2013(035)002【总页数】5页(P119-123)【关键词】严复;“信、达、雅”;“目的论”【作者】熊俊【作者单位】湖北工程学院外国语学院,湖北孝感 432000【正文语种】中文【中图分类】H0591.引言严复提出“信、达、雅”之翻译标准,距今已经100多年了。

在这一百多年时间里,对“信、达、雅”的认识或评价毁誉参半。

尤其是近十几年来,中国翻译研究界在借鉴与吸收西方翻译思想和翻译研究成果的过程中,有一些学者似乎对中国传统的翻译思想和原则越来越不屑,对严复的“信达雅”之说更是持批判、否定的态度。

有学者甚至把前些年中国译学研究的相对滞后归咎于严复的“信达雅”这一“三字经”,认为是这个“三字经”束缚了中国翻译思想的发展。

还有的学者不敢甚或羞于提起“信达雅”之说,生怕被人视为译学观点的老套或落后。

然而,值得注意的是,当中国译学研究界的一些新锐学者批判或摈弃严复提出的“信达雅”之说时,它却被国外翻译研究界的一些有影响的学者奉为中国最有代表性的译论而受到关注,同时一些译界前辈及学者认为它“至今仍然是最为人知,也最有影响力的翻译原则和标准,没有任何一种其他原则或标准能够取代它”。

在当今世界已成为“地球村”的信息时代,翻译已渗透到人类物质生活的各个方面和精神生活的诸多领域,“信、达、雅”之翻译标准的这种莫衷一是的“地位”也需要得到重新认识。

浅析严复的“信达雅”和彼得·纽马克的交际翻译与语义翻译的一致性摘要:中西翻译理论各有其特点,尽管产生的背景不同,但因各自在实践中遇到相似问题而彼此相通,本质一致。

本文介绍了以严复的“信达雅”和纽马克的语义翻译与交际翻译理论提出的背景,从忠实于原文和重视读者两方面阐述了两者翻译理论的一致性,以《圣经》中一例译句来分析“信”与语义翻译的一致性;以汉语成语为例分析“达、雅”与交际翻译的一致性,得出严复“信达雅”和纽马克的交际翻译和语义翻译实质上殊途同归的结论。

关键词:信达雅;交际翻译;语义翻译1.引言罗新璋在《“似”与“等”》一文中说:“须知译本的优劣,关键在于译者,在于译者的才能,在于译者的译才是否得到充分施展。

重在传神,则要求译者能入乎其内,出乎其外,神明英发,达意尽蕴。

翻译理论中,抹杀译者主体性论调应少唱,倒不妨多多研究如何拓展译者的创造天地,于局限中掌握自由。

”中译论的综合性、宽泛性、不确定性等特点不但体现了中国人悟性思维的特征,而且也符合翻译实际:它们既简洁,又灵活,没有刻板的规定和硬性的“非此即彼”的划分,主要凭借对翻译的悟性来驾驭和把握。

西方的翻译理论相较而言更具有科学性,英国著名语言学家纽马克的翻译理论“源于比较语言学。

在语言学的范畴内,主要涉及语义学,所有语义学的问题都与翻译理论有关。

”此外,他认为符号学、句法学、语用学等都会间接或直接地影响翻译理论研究。

那么是否就说明中西双方的翻译理论只有区别而没有共同点了呢?其实不然,以严复的“信达雅”和纽马克的交际翻译和语义翻译为例进行比较,就会认识到其原理的是一致的,彼此是可以相通的。

2.“信达雅”和交际翻译与语义翻译理论提出背景笔者认为,严复“信达雅”提出的背景在于宣传与救亡图存,在于用西方先进思想唤醒“沉睡”的国民。

我们知道,严复的一生,正是处于“中国三千年未有之变局”的时代,是中国受到传统与西力的双重冲击的时代,产生了“民族救亡的危机意识”与思想解扭后“基本价值取向的动摇”,进而推动中国思想、文化由传统过渡到现代。

翻译中“信、达、雅”三原则与关联原则的比较探究摘要:“信、达、雅”这三个翻译原则是当年严复提出来的三个基本翻译原则。

但随着翻译的发展,这种以语义学为基础的翻译指导原则逐渐显示出它的弊端,并不能很好的指导作为交流工具的翻译工作达到目的。

本文将借助一些翻译实例来比较“信、达、雅”翻译原则与关联原则,从而起到说明关联原则对于翻译的重要性。

关键词:翻译关联原则动态翻译一、现今两种流行翻译方法的概述当今翻译研究有两种方法:一是传统的研究方法,以语言为研究对象,以规范为衡量尺度,以信达雅为旗帜和行动纲领。

另一种是文化研究方法,以翻译与文化的关系为研究对象,以描写为己任,以宽容为旗帜和行动纲领。

后者是关心翻译与文化的关系,相比之于传统的翻译学,他们忽略了作者本来要传达的意义,他们从本质上跨出了翻译的界线。

前者是紧扣文本进行的翻译活动,但就是对于同一个文本的翻译,两种翻译方法的立足点不同,那么提出的原则也大不相同。

二、以语义学为基础的“信、达、雅”原则的缺陷在很长一段时间里,语义学方法的翻译原则占了很长的主导时间。

从这个角度,我国的近代的严复很早就提出了他的翻译标准,即“信、达、雅”。

信者,忠实;达者,达意;雅者,传神也。

换言之,亦即准确、畅达、传神之意。

无独有偶,在半个世纪以后的奈达博士的翻译理论与严复有相似性。

他指出:“检验译文质量的最大标准在于以下三个方面:一是能使读者正确理解原文信息,即“忠实原文”;二是易于理解;三是形式恰当,吸引读者。

”[1] 这三条理论与严复的翻译理论是惊人的相似。

这三个原则在很长的时间里作为一种指导原则指导我们的翻译实践。

但是在现代时代快速的发展,翻译不只是对一些文字的翻译,对许多层不出穷的新文字的翻译也应该适应的,然而如果我们还是用以前的三个原则来做为翻译的原则。

例如:This section will discuss how to mount or unmount a file system. 有种翻译为:这一部分将讨论如何“增加或减少”一个文件系统。

翻译标准-信达雅的理论翻译标准,就是衡量译文的尺度,是翻译实践所要遵循的准绳。

有没有一个统一的翻译标准?要不要订出一个翻译的标准来的。

因为不论是翻译政论文也好,科学技术也好,文学艺术也好,它们任务都是:用通顺的译文语言忠实地将原文的思想内容和风格传达出来。

它们的目的都是:使不懂得原文语言的读者确切地理解原文的意思。

由此可见,订出一个统一的标准,没有一个统一的标准怎样去判定译文的优劣?它关系到翻译的质量和效果。

所以,为了保证译文的质量,正确评估译文的高低优劣,订出一个统一的翻译标准,是很有必要的。

—翻译的标准——信、达、雅怎样确立翻译标准?这首先要求我们对原作进行细致的分析。

原作包含着三大要素:第一是内容,内容指的是作平中所叙述的事实、说明的事理,描写的景物以及在叙述、说明和描写之中所反映的作者的思想、观点、立场和所流露的感情;第二是形式,形式指的是语言形式,即作者所使用的词汇、语法、修辞手段的总和;第三是风格,风格指的是民族风格、时代风格、流派风格、语体风格和作者个人的语言风格等等。

翻译时,就是要把这三大要素表达出来,即原作的内容必须确切地传达出来,原作的语言形式必须换成译文的语言形式,原作的风格必须保持下来。

怎样把这三个方面加以概括,作为指导翻译实践的标准呢?对于这个问题,各有提法,众说纷纭,莫衷一是。

但是从我国来说,主要有两种提法,一种认为严复提的“信、达、雅”还可以作为翻译的标准,严氏的这个标准有缺陷:“他说的雅,是片面追求译文本身的古雅,严复主张用汉代以前的语法去译,认为这是上等的文言文,用了,才算登上了大雅之堂。

”虽然是这样,但是只要我们把“雅”的含义重新赋予新的含义就行了。

他们称之为“旧瓶装新水”持这种观点的主要是搞俄语翻译的人。

一种认为严复讲的标准没有谈风格问题,所说的达是指文字方面的,雅也是指文字而言,实际上没谈到风格问题。

为了避免对“雅”的含义重新赋予新的含义就行了。

他们称之为“旧瓶装新酒”。

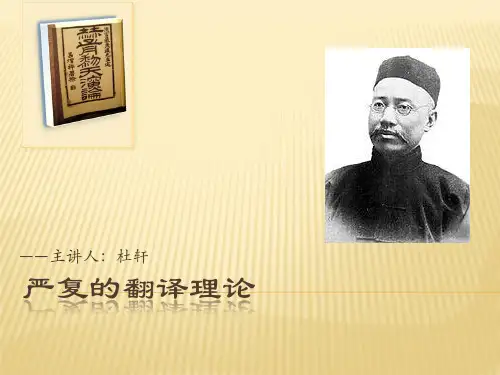

严复的翻译理论霍家晖陈学瑜20111204102袁雅汶20111204082鲁迪飞20111204080背景简介翻译理念“信,达,雅”&其他主要翻译作品不同时期理念及举例先后毕业于福建船政学堂和英国皇家海军学院,曾担任过京师大学堂译局总办、上海复旦公学校长、安庆高等师范学堂校长,清朝学部名辞馆总编辑。

在李鸿章创办的北洋水师学堂任教任教期间,培养了中国近代第一批海军人才,并翻译了《天演论》、创办了《国闻报》,系统地介绍西方民主和科学,宣传维新变法思想,将西方的社会学、政治学、政治经济学、哲学和自然科学介绍到中国,提出的“信、达、雅”的翻译标准,对后世的翻译工作产生了深远影响,是清末极具影响的资产阶级启蒙思想家,翻译家和教育家,是中国近代史上向西方国家寻找真理的“先进的中国人”之一。

严复(1854年1月8日-1921年10月27日)中国近代启蒙思想家、翻译家。

参考:《论信达雅——严复翻译理论研究》沈苏儒著严复在翻译理论上的最伟大的贡献是他提出了“信达雅”学说,把“信”、“达”、“雅”作为翻译的原则。

“信”(faithfulness)是指忠实准确地传达原文的内容、“达”(expressiveness)指译文通顺流畅、“雅”(elegance)可解为译文有文采,文字典雅(“信达雅”说由来—《天演论·译例言》)。

严复的“信达雅”说再我国文化界翻译界流传至今,无处不在,可以说直到现在还没有一种有关翻译的学说(不论是本国的还是外国的)能够具有如此持久、广泛的影响力。

“信达雅”要旨(一)翻译要做到“信”“达”“雅”。

(“求其信“求达”“求其尔雅”)这是翻译的原则和标准。

(二)“信”是最重要的。

(“求其信已大难矣”“为达即所以为信也”“信达而外,求其尔雅”)严复用这个字显然就是着重在忠实于原文的意思。

由于用中文来表达西文的意义有时候会很困难,所以译文“词句之间,时有所颠倒附益,不斤斤于字比句次”“信”,目的是为了表达原文的意义。

严复“信、达、雅”翻译思想综述摘要:严复在少年时代有一段留学经历,这让其对英语有了清晰的认识和了解,促使其后来进行翻译工作。

不仅如此,由于其自身对中国文学有着独特的造诣,将这些因素运用到翻译著作中,对后世影响极大。

其中最突出的便是他倡导的“信达雅”的翻译思想,为后来的翻译工作提出了参考和指导。

本文从“信雅达”的具体理论出发,在辩证地分析相关理论的基础上,总结“信雅达”理论所体现的历史价值。

关键词:严复;“信雅达”翻译理论;辩证分析;历史价值一、“信达雅”的提出在严复的“信达雅”理论出现之前,我们已经出现了很多的翻译活动,但大都是针对一些具体的作品进行翻译,尚未出现较为完整的翻译理论,很难对一定的翻译工作进行指导。

随着社会的不断发展,翻译的重要性逐渐凸显[1]。

为了对译者的翻译行为进行一定的约束,在近代社会出现了一种“预备规范体系”,但是由于具有一定的弊端,其中的主观性和相对性较为明显,所以在实际工作中并未发挥绝对优势。

而严复的翻译理论在总结前人经验的基础上提出。

一经问世,对后世的翻译工作起到了深远持久的影响。

通过对中国整个翻译史的研究,“信达雅”的思想最早在中国佛经翻译家的理论中出现,随后严复在结合自己翻译经验的同时进行一定的总结,在经过从提出到发展的漫长过程,最终形成了“信达雅”翻译思想。

既为翻译家进行工作提供了明确的准则,也为人们对翻译作品提供了相对合理的评价标准。

二、“信达雅”翻译思想的具体内容翻译本身是一种社会行为,既然如此必须遵循一定的准则,只有这样才能让翻译作品传递一定的社会价值,并不是单单是译者的个人行为。

为此,严复根据自身实践以及留学经历,形成了“信达雅”的翻译思想,具体内容如下:信,就是忠实可信。

译者在翻译的过程中必须对原文内容有具体且细致是认识和了解,然后在此基础上进行对内容的翻译,尽量保证不增加新内容、不删减以及不随意更改原有的内容。

与此同时,在形式上还应该与原文特定的语言风格保持大体一致,这样才能够保证所翻译的内容能够做到可信,能够传递原有作者的价值理念[2]。

“信达雅”与翻译趣谈展开全文翻译的三原则清末启蒙思想家严复在《天演论》中说:“译事三难:信、达、雅。

求其信已大难矣,顾信矣不达,虽译犹不译也,则达尚焉”。

这为近现代翻译理论奠定了基础。

“信”指是译文要准确,完整,不擅自改动,不遗漏,也不要随意增减。

“达”指译文符合语言表达规则与习惯,通顺明了。

比如德国人说“一个拍子拍死两只苍蝇”(Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen),中国人则说“一箭双雕”、“一石二鸟”、“一举两得”。

当然,汉语这类在词意深层层面上相同或相近的成语使用还有明显的褒贬及中性之分,准确使用需要根据上下文的语句关联,也需要译者深厚的语言功底。

此外,还有约定俗成的固定表达,是不能随意更改的。

如果一个字对一个字地硬翻,不仅听的人听不懂,而且还可能产生误解。

如德国人说“跳边”(Seitensprung),翻成汉语则是“出轨”,都是专有定义的概念,如此等等不一而足。

“雅”则指翻译选用的词语要得体,雅即是不俗。

后人对于严复的信达雅有过诸多的论述和争论,也有人提出“忠实、通顺和美”、“神似,入化”等说法。

在德国,对于翻译理论也有诸多类似的论述。

翻译的技巧,风格在实践中应该从忠实原文,忠实原意为出发点。

本人在法庭上做翻译的时候最常听到法官对于翻译的要求就是“Eins gegen Eins”即“一对一”翻译。

“Richtigkeit und Vollst?ndigkeit”即翻译的准确性和完整性是翻译工作者必须遵守的法定原则。

“信达雅”中,前两者无大争议,唯“雅”字难解,多有争论。

雅即是文法修辞高雅,妙笔处给人以美学享受。

但是如果原文不雅,何来译文高雅呢?笔译如此,口译亦然。

上面说的听起来有点儿玄虚而枯燥,下面说个真实的例子作为信达雅的佐证,愿与翻译界同仁商榷:在火爆谈判中当翻译我曾在10多年以前遇到过这样一个颇具火药味而又具有戏剧性的翻译场面。

一家德国公司因不满意或不接受中方公司从国内带来的英文翻译,双方第一次谈判不欢而散。