翻译理论(1) 严复及其翻译理论

- 格式:pptx

- 大小:1.30 MB

- 文档页数:47

论严复及其“信、达、雅”的翻译标准摘要:严复是中国历史上首位提出“信、达、雅”翻译标准的翻译家,其翻译活动和翻译思想对中国近代翻译事业的发展产生了极为重大的影响。

严复的翻译理论经过广大学者的层层解读和分析,被赋予了许多新的内涵。

但有的解读较为片面,甚至是对原观点的曲解和误读。

严复对“信、达、雅”的原始表达精明扼要,从其原始表达入手,我们可以摒弃学术界对“信、达、雅”片面的认识,对这一翻译理论经典有更深入的了解和体会。

关键词:严复;“信、达、雅”;翻译标准作为近代最著名的翻译家之一,严复不仅翻译了一大批重要的西方学术著作,产生了深远的影响,而且还根据自己的翻译实践,提出了对翻译工作有巨大启迪意义的翻译主张,其中尤以“信、达、雅”备受推崇,对翻译界乃至整个学术界产生了巨大的影响。

本文主要研究严复的生平以及他对“信、达、雅”翻译标准的原始表达,以期对翻译实践能有建设性的指导作用。

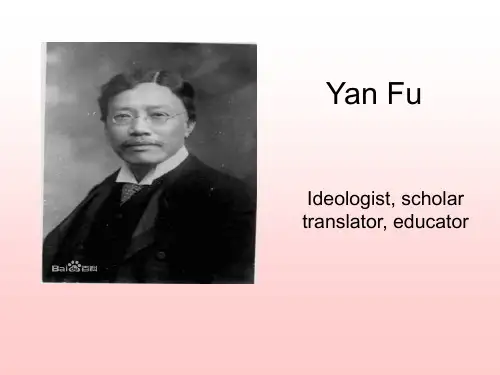

一、个人简介严复(1854-1921),近代中国杰出的启蒙思想家、西学大师、翻译家、教育家、诗人。

1854年1月8日,出生于福建南台苍霞州。

7岁时,严复被父亲送到外地读书,两年后回故乡随其五叔祖严奎昌学习《大学》《中庸》之类的儒家经典,打下了扎实的中国传统文化基础。

后远赴英国留学,进入英国格林里治大学海军学院深造。

两年后回国,被李鸿章调入北洋水师学堂任总教习。

甲午中日战争中中国的失败让严复深受刺激,满怀爱国热情的他将眼光投向西方,开始了他翻译和介绍西方知识的重要工作。

历史上对严复也有很高的评价。

康有为称严复“译《天演论》为中国西学第一者也”(《与张之洞书》)。

蔡元培也说:“五十年来介绍西洋哲学的,要推侯官严几道为第一。

”(《五十年来中国之哲学》)《天演论》中,“物竞天择,适者生存”四个字,时至今日仍然为人们所熟知,对中国人的思维方式、行为方式都产生了深远的影响。

戊戌变法失败后,严复辗转于京、津、沪、皖等地,既执教讲学又专心著述,并首次明确提出了“信、达、雅”的翻译标准,开创了中国翻译史上的新纪元。

严复及其翻译简述A brief introduction on Yan Fuand his translationcontributions摘要:严复是近代中国伟大的翻译家和翻译理论家,他传西学,译西著,对近代中国文明的进步起到了积极的作用。

他“信达雅”的翻译标准,历来受到学术界各家褒贬不一的评价,但是它却能长盛不衰,屡改不倒,这说明它是“实用的”、是“精练之至”的、是“经验之谈”、是杰出科学的翻译理论总结和宝贵的翻译理论遗产。

关键词:严复生平;信达雅;译著Abstract: Yan Fu is a great modern enlightenment thinker in China. He raised the standard of translation: faithfulness expressiveness and elegance. It plays a great role in translation work. He had introduced and translated some famous western works to china. After reading his translating works, our Chinese have changed much more in thoughts. He also has made a great contribution to the development of china and played a great role in Chinese society’s advancing.Key words: Yan Fu; biography ; translation、; "faithfulness、expressiveness、elegance"目录引言------------------------------------------------------------------I 严复生平概述------------------------------------------------------II“信、达、雅”的探讨研究--------------------------------------------2.1“信、达、雅”的提出-----------------------------------------------2.2“信、达、雅”-----------------------------------------------------2.3“信、达、雅”褒贬之争---------------------------------------------III严复译著---------------------------------------------------------3.1严复译著在中国的影响----------------------------------------------3.2严复与“信、达、雅”翻译原则----------------------------------------结束语----------------------------------------------------------------参考文献--------------------------------------------------------------致谢-----------------------------------------------------------------Acknowledgements-----------------------------------------------------引言严复是近代中国系统地介绍西方资产阶级学术思想的第一人,他“信、达、雅”的翻译理论标准在我国及世界翻译界都具有举足轻重的影响力,国外众多学者也都将视线集中到了这位近代启蒙思想家,和对他“信、达、雅”翻译标准的研究上,对他先进思想及著名翻译理论的探讨研究,将会让我们在翻译工作中有一套更为完善的翻译技巧和方法,用来更加完善地做好我们的翻译工作,使我们的翻译工作日臻完善。

严复严复是中国近代翻译史上学贯中西、划时代意义的翻译家,也是我国首创完整翻译标准的先驱者。

严复吸收了中国古代佛经翻译思想的精髓,并结合自己的翻译实践经验,在《天演论》译例言里鲜明地提出了“信、达、雅”的翻译原则和标准。

“信”(faithfulness)是指忠实准确地传达原文的内容;“达”(expressiveness)指译文通顺流畅;“雅”(elegance)可解为译文有文才,文字典雅。

这条著名的“三字经”对后世的翻译理论和实践的影响很大,20世纪的中国译者几乎没有不受这三个字影响的。

鲁迅在中国翻译史上,鲁迅曾做出了巨大的贡献.他提出的一些翻译观点极大地推动了中国的翻译研究.鲁迅翻译观的变化,从早期跟随晚清风尚以意译为主,到后期追求直译、反对归化.鲁迅的翻译思想主要是围绕"信"和"顺"问题展开的.他"宁信而不顺"的硬译观在我国文坛上曾经引发过极大的争议,其译文也因为生涩难懂而遭到攻击.然而,鲁迅翻译思想中的"信"与"不顺"体现了近代中国翻译活动救亡图存的根本目的,代表了文化转型时期中国翻译的发展方向,同时也为后人提供了探索和研究的起点.鲁迅先生说过:凡是翻译,必须兼顾两面,一则当然力求其易解,一则是保存着原作的丰姿。

从实质上来讲,就是要使原文的内容、风格、笔锋、韵味在译文中得以再现。

翻译涉及原语(source language)与译语(target language) 两种语言及其文化背景等各方面的知识,有时非常复杂。

所以,译者要想收到理想的翻译效果,常常需要字斟句酌,反复推敲,仅仅懂得一些基本技巧知识是不够的,必须广泛涉猎不同文化间的差异,必须在两种语言上下工夫,乃至独具匠心。

“五四”运动以后,中国历史进入了现代,翻译的重要性远迈前古。

中国新文学的兴起同翻译是分不开的。

第一个重视翻译并大力加以倡导的人是鲁迅。

翻译有三大难事分别是:“信”是指表达原文意义的准确性,译文应忠实于原文思想;“达”指对原文思想内容和深层含义的表达,使译文读者能够读懂、理解;“雅”是忠于原文的文体特征,包括形象、语气、口吻、氛围等,总之要运用读者最为乐意接受的语言风格。

忠实于原著本就不容易了,但是仅仅追求原文意义的准确性而忽略了原文的思想内容和深层含义,那么即便是译出来了也相当于没有翻译,并未达到“达”的标准。

自从海外交通开放以来,翻译人才随处可见,不过任取其一翻译的作品来看,能够将“信”与“达”两者结合的很好的却很少。

归结其原因的话其一应该是他们大多对于原著只是蜻蜓点水,粗略的浏览,并且偏离了原著,第三点则是对原文缺乏深入研究的人甚少。

现在这本《天演论》所阐述的都是近五十年来西方科学界崭新的研究成果,而且是作者晚年出版的著作。

我的译文着重在解释他的理论精髓。

所以词与词句与句之间,时常有我自己所附带的感受而进行修正补充。

我并没有计较于逐字逐句之间,(因为我觉得)只要译文思想意义不背离原文那么译文可不必受原文拘束。

换句话说,只要符合原文旨意,那么译文不一定要跟随原著而译,以便译者有发挥的空间,但是这却是不是翻译的正确方法。

鸠摩罗什法师说过:“拘泥于形迹,那么不能够健全的发展。

”将来翻译者会更多,千万不要搬用我的做法。

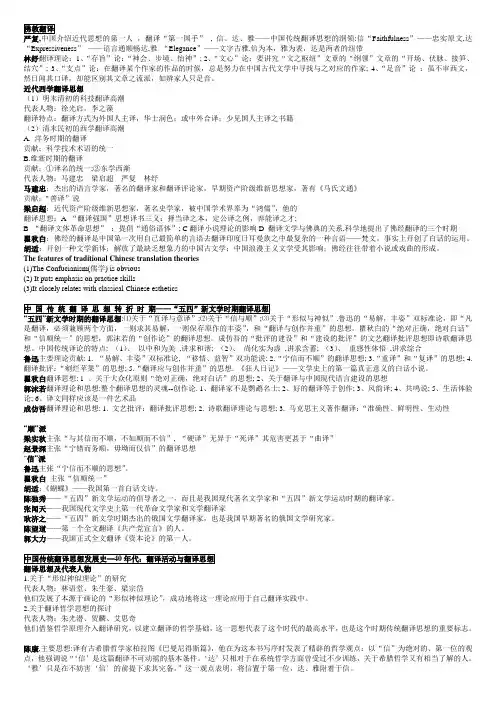

,翻译“第一国手”, 信、达、雅——中国传统翻译思想的纲领:信“Faithfulness”——忠实原文,达“Expressiveness”——语言通顺畅达,雅“Elegance”——文字古雅.信为本,雅为表,达是两者的纽带林纾翻译理论:1、“存旨”论:“神会、步境、怡神”; 2、“文心”论:要讲究“文之枢纽”文章的“纲领”文章的“开场、伏脉、接笋、结穴”; 3、“支点”论:在翻译某个作家的作品的时候,总是努力在中国古代文学中寻找与之对应的作家; 4、“足音”论:虽不审西文,然日闻其口译,却能区别其文章之流派,如辨家人只足音。

近代西学翻译思想(1)明末清初的科技翻译高潮代表人物:徐光启,李之藻翻译特点:翻译方式为外国人主译,华士润色;或中外合译;少见国人主译之书籍(2)清末民初的西学翻译高潮A. 洋务时期的翻译贡献:科学技术术语的统一B.维新时期的翻译贡献:①译名的统一;②东学西渐代表人物:马建忠梁启超严复林纾马建忠:杰出的语言学家,著名的翻译家和翻译评论家,早期资产阶级维新思想家,著有《马氏文通》贡献:“善译”说梁启超:近代资产阶级维新思想家,著名史学家,被中国学术界奉为“鸿儒”,他的翻译思想:A “翻译强国”思想译书三义:择当译之本,定公译之例,养能译之才;B “翻译文体革命思想”:提倡“通俗语体”; C翻译小说理论的影响D 翻译文学与佛典的关系,科学地提出了佛经翻译的三个时期瞿秋白:佛经的翻译是中国第一次用自己最简单的言语去翻译印度日耳曼族之中最复杂的一种言语——梵文。

事实上开创了白话的运用。

胡适:开创一种文学新体;解放了最缺乏想象力的中国古文学;中国浪漫主义文学受其影响;佛经往往带着小说或戏曲的形成。

The features of traditional Chinese translation theories(1)The Confucianism(儒学) is obvious(2) It puts emphasis on practice skills(3)It closely relates with classical Chinese esthetics.鲁迅的“易解,丰姿”双标准论,即“凡是翻译,必须兼顾两个方面,一则求其易解,一则保存原作的丰姿”,和“翻译与创作并重”的思想。

严复的翻译理论霍家晖陈学瑜20111204102袁雅汶20111204082鲁迪飞20111204080背景简介翻译理念“信,达,雅”&其他主要翻译作品不同时期理念及举例先后毕业于福建船政学堂和英国皇家海军学院,曾担任过京师大学堂译局总办、上海复旦公学校长、安庆高等师范学堂校长,清朝学部名辞馆总编辑。

在李鸿章创办的北洋水师学堂任教任教期间,培养了中国近代第一批海军人才,并翻译了《天演论》、创办了《国闻报》,系统地介绍西方民主和科学,宣传维新变法思想,将西方的社会学、政治学、政治经济学、哲学和自然科学介绍到中国,提出的“信、达、雅”的翻译标准,对后世的翻译工作产生了深远影响,是清末极具影响的资产阶级启蒙思想家,翻译家和教育家,是中国近代史上向西方国家寻找真理的“先进的中国人”之一。

严复(1854年1月8日-1921年10月27日)中国近代启蒙思想家、翻译家。

参考:《论信达雅——严复翻译理论研究》沈苏儒著严复在翻译理论上的最伟大的贡献是他提出了“信达雅”学说,把“信”、“达”、“雅”作为翻译的原则。

“信”(faithfulness)是指忠实准确地传达原文的内容、“达”(expressiveness)指译文通顺流畅、“雅”(elegance)可解为译文有文采,文字典雅(“信达雅”说由来—《天演论·译例言》)。

严复的“信达雅”说再我国文化界翻译界流传至今,无处不在,可以说直到现在还没有一种有关翻译的学说(不论是本国的还是外国的)能够具有如此持久、广泛的影响力。

“信达雅”要旨(一)翻译要做到“信”“达”“雅”。

(“求其信“求达”“求其尔雅”)这是翻译的原则和标准。

(二)“信”是最重要的。

(“求其信已大难矣”“为达即所以为信也”“信达而外,求其尔雅”)严复用这个字显然就是着重在忠实于原文的意思。

由于用中文来表达西文的意义有时候会很困难,所以译文“词句之间,时有所颠倒附益,不斤斤于字比句次”“信”,目的是为了表达原文的意义。

辨析严复“信达雅”说与泰特勒翻译三原则一、严复的“信达雅”和泰特勒的三原则(一)严复的“信达雅”众所周知,“信、达、雅”是1898年严复在其译作《天演论·译例言》中提出的“译事三难”。

“信”由“修辞立诚”中的“诚”演化而来,它含义广泛,既包括对原文思想内容的信,也包括对原作风格神韵的信。

“达”则指“辞达而已”中的“达”,即“达旨”,其前提是汉语表现要通顺。

他说:“译事三难,信达雅。

求其信,已大难矣。

顾信矣不达,虽译犹不译也,则达尚矣。

” 这显然是在说“达”比“信”更重要,严复是不是由此就不要“信”了呢?非也,请往下看:“……凡此经营,皆以为达,为达即所以为信也。

”即“达”的目的还是“信”。

严复的“雅”则是用“汉以前的字法句法”目的是“为达易”,“实则刻意求显”,是为“达”服务并最终服务于“信”的,是追求“达”的手段,而不是并列于“信”和“达”的第三个标准。

因为严复预设的读者是士大夫和只是分子阶层,故而他要“求其尔雅”以迎合其读者的口味,或如王佐良先生所言,此为其“招徕术”。

他认为用“近世利俗”的文字来翻译“则求达难”。

他是在用自己认为最恰当的表现手段来达到其求“信”,求“达”的目的。

由此可见,自“信”至“达”至“雅”都是在追求“达旨”即“意义不倍于本文”。

“为达,即所以产信也”,求雅,“实则刻意求显”,亦即为达。

求“雅”为“达”,求“达”为“信”,最后的落脚点在“信”上,既一元论,同时又我中有你,你中有我,既互为条件,又各自为独立的副标准。

此可谓“信、达、雅”之真谛所在。

(二)泰特勒的翻译三原则泰特勒翻译三原则的具体内容是在这个定义的基础上提出来的,而从这个定义可以看出泰特勒非常注重对原文的忠实。

泰特勒提出的三原则为:“(1)That the Translation should give a complete transcript of the ideas of the original work;(2)That the style and manner of writing should be of the same character with that of the original;(3)That the Translation should have all the ease of original composition.”“(1)译作应完全复写出原作的思想;(2)译作的风格和手法应和原作属于同一性质;(3)译作应具备原作所具有的通顺。