严复翻译理论

- 格式:docx

- 大小:482.83 KB

- 文档页数:1

关于严复翻译原则的文献摘要:一、引言1.严复翻译背景介绍2.严复翻译原则概述二、严复翻译原则的具体内容1.忠实原则2.表达原意原则3.语言优美原则4.文化适应原则三、严复翻译原则的实践与应用1.翻译实践案例分析2.翻译成果评价四、严复翻译原则的启示与影响1.对后世翻译理论的启示2.对我国翻译事业的贡献五、结论1.严复翻译原则的当代价值2.对未来翻译发展的思考正文:一、引言严复,作为中国近代著名的翻译家、启蒙思想家,他的翻译活动在很大程度上推动了中国近代思想的发展。

严复的翻译原则,是他翻译实践中总结出来的宝贵经验,为后人提供了有益的借鉴。

本文将对严复的翻译原则进行概述,分析其具体内容,并探讨其在翻译实践中的应用与影响。

二、严复翻译原则的具体内容1.忠实原则:严复强调翻译必须忠实于原文,准确传达原文的信息。

他认为,翻译的本质就是将一种语言的信息转化为另一种语言的信息,而这种转化必须遵循忠实、准确的原则。

2.表达原意原则:在翻译过程中,严复力求用简洁明了的语言表达原文的含义。

他认为,翻译应该尽可能地保持原文的逻辑结构和语言风格,使读者在阅读译文时能感受到原文的思想内涵。

3.语言优美原则:严复主张译文应具备一定的艺术性,追求语言的优美。

他在翻译过程中注重文字的修饰,力求使译文在表达原意的基础上,兼具文学价值。

4.文化适应原则:严复深知不同文化之间的差异,因此在翻译过程中,他努力使译文符合目标语言的文化特点。

这不仅有助于译文的理解与接受,还能在一定程度上促进两种文化的交流与融合。

三、严复翻译原则的实践与应用1.翻译实践案例分析:以严复翻译的《天演论》为例,可以看出他严格遵循了翻译原则。

在翻译过程中,他力求准确传达赫胥黎的观点,同时注重语言的优美与表达。

译文不仅忠实于原文,还在一定程度上体现了严复自身的思想倾向。

2.翻译成果评价:严复的翻译成果得到了广泛的认可,他的译文既符合原文的含义,又具有较高的文学价值。

严复翻译观的探讨及“雅”之概念的扩展

严复是中国著名的翻译家和语言学家,他对翻译的观点和对“雅”之概念的扩展进行

了深入的探讨。

严复认为翻译是一项艺术,而非简单的语言转换。

他强调翻译应该注重传递原文的思

想和情感,而不仅仅是文字的直译。

他提出了“译者应为作者再生灵魂”的观点,认为翻

译者应该尽力理解原文的内涵,并通过自己的语言和文化背景来再次表达出来。

他还强调

了翻译工作的创造性和审美性,认为翻译作品应该具有文学价值,能够在读者中引起共

鸣。

严复提出了“雅”的概念,并对其进行了扩展。

他认为“雅”不仅仅是指文学作品的

高尚和优美,也包括语言的准确和自然。

他强调了翻译作品的准确性和地道性,认为翻译

者应该尽可能地保留原文的风格和特色。

他同时也提出了翻译的审美观,认为翻译作品应

该具有自己的审美价值,能够在读者中引起审美享受。

在他的研究中,严复还关注了翻译与文化的关系。

他认为翻译不仅仅是语言的转换,

更是文化的传播和交流。

他强调翻译者应该具备广泛的文化素养,能够理解和传递原文的

文化内涵。

他还提出了“直译”和“意译”的问题,在不同的情况下使用不同的翻译策略,以传递原文更准确地意义。

严复的翻译观带有独特的个人风格和深入的思考。

他提出了翻译是一项艺术,翻译作

品应该具有文学价值和审美价值的观点,对翻译的理论和实践有着重要的影响。

他对“雅”的概念的扩展也使我们对翻译的标准和要求有了更深入的理解。

严复的翻译观为我们提供

了独特的视角和思考方式,对于提高翻译质量和水平具有重要的指导意义。

研究严复的翻译的著述,可能已远远多于严复的译作本身了。

严复于译事的贡献涉及了理论和实践两个方面。

在翻译理论方面,严复最伟大的贡献在于,在《天演论·译例言》中,将三国时支谦《法句经序》中提到过的“信”、“达”、“雅”三字,按译事的内在规律排列组合,明确地将其作为“译事楷模”,成为“我国译界倡导系统而完整翻译标准的先驱”。

“信达雅”说“客观上起到继往开来的作用,一方面集汉唐译经论说之大成,另一方面开近世翻译学说之先河(罗新璋,1984:6)。

”“信达雅”标准的提出,把我国历史上零散的翻译观点从理论上加以扼要、中肯、鲜明、概括的综合,为后世从事翻译的人提出了明确可信、具体切实的翻译标准,使我国的翻译理论上升到一个新的阶段(高惠群、乌传衮,1992:85)。

“信达雅”是中国传统翻译思想的纲领,也是严复翻译理论的核心,但并非严复翻译思想的全部。

比如,在《20世纪中国翻译思想史》的“严复的翻译思想”一节中,除了这著名的翻译“三字经”外,王秉钦教授(2004:52-72)还提到,严复是作为启蒙思想家的翻译家;引进近代西方先进科学思想,作为改造中国人世界观的理论基础和思想启蒙的武器,从根本上彻底改造中国,是严复翻译思想的灵魂;“非正法”的宏观翻译手段,即根据中国社会现状和国人的需要,有选择、有取舍地摄取西方文化思想,且附有精辟的按语,是严复翻译思想的重要组成部分。

严复的翻译理论不仅反映在他为多种译作所写的“译例言”、“译凡例”或者“译序”中,也体现在他的部分书信和有关翻译的几篇专文中。

除了“信达雅”翻译标准和刚刚提到的内容以外,严复的翻译思想至少还应包括他对可译性、翻译版权和翻译管理等方面的认识。

严复严复是中国近代翻译史上学贯中西、划时代意义的翻译家,也是我国首创完整翻译标准的先驱者。

严复吸收了中国古代佛经翻译思想的精髓,并结合自己的翻译实践经验,在《天演论》译例言里鲜明地提出了“信、达、雅”的翻译原则和标准。

“信”(faithfulness)是指忠实准确地传达原文的内容;“达”(expressiveness)指译文通顺流畅;“雅”(elegance)可解为译文有文才,文字典雅。

这条著名的“三字经”对后世的翻译理论和实践的影响很大,20世纪的中国译者几乎没有不受这三个字影响的。

鲁迅在中国翻译史上,鲁迅曾做出了巨大的贡献.他提出的一些翻译观点极大地推动了中国的翻译研究.鲁迅翻译观的变化,从早期跟随晚清风尚以意译为主,到后期追求直译、反对归化.鲁迅的翻译思想主要是围绕"信"和"顺"问题展开的.他"宁信而不顺"的硬译观在我国文坛上曾经引发过极大的争议,其译文也因为生涩难懂而遭到攻击.然而,鲁迅翻译思想中的"信"与"不顺"体现了近代中国翻译活动救亡图存的根本目的,代表了文化转型时期中国翻译的发展方向,同时也为后人提供了探索和研究的起点.鲁迅先生说过:凡是翻译,必须兼顾两面,一则当然力求其易解,一则是保存着原作的丰姿。

从实质上来讲,就是要使原文的内容、风格、笔锋、韵味在译文中得以再现。

翻译涉及原语(source language)与译语(target language) 两种语言及其文化背景等各方面的知识,有时非常复杂。

所以,译者要想收到理想的翻译效果,常常需要字斟句酌,反复推敲,仅仅懂得一些基本技巧知识是不够的,必须广泛涉猎不同文化间的差异,必须在两种语言上下工夫,乃至独具匠心。

“五四”运动以后,中国历史进入了现代,翻译的重要性远迈前古。

中国新文学的兴起同翻译是分不开的。

第一个重视翻译并大力加以倡导的人是鲁迅。

严复翻译观的探讨及“雅”之概念的扩展严复是中国古代文学史上一位颇具争议的文学家,他对文学翻译作出的贡献被后人广泛赞誉,但同时也因其严格、保守的翻译观而备受批评。

本文将从严复的翻译观出发,对“雅”之概念进行探讨和扩展。

我们来谈谈严复的翻译观。

严复提出的翻译观主要可以总结为“信”、“达”二字。

他认为翻译应该首先忠实于原著的意思,然后再追求通顺、流畅的表达。

这种翻译观在当时的文学界引起了很大的反响,一方面得到了许多人的认同和支持,另一方面也遭到了不少批评和质疑。

不可否认的是,严复的翻译观对后世的翻译事业产生了深远的影响,为中国文学翻译的发展奠定了坚实的基础。

紧接着,我们来探讨一下“雅”之概念的扩展。

在中国古代文学中,“雅”是一个极为重要的概念,它既包含了审美的要求,又涵盖了文化的内涵。

在严复看来,“雅”更多的是一种文学品质的追求,是一种文化的积淀。

所以,在翻译中,他非常注重“雅”这个概念,认为翻译出来的作品必须符合文学“雅”的要求,才能够得到真正的认可和肯定。

这种思想在当时的翻译界引起了很大的反响,一方面得到了许多人的认同和支持,另一方面也遭到了不少批评和质疑。

“雅”之概念的扩展并不仅限于此。

在当今社会,随着全球化的进程和文化交流的日益频繁,我们对“雅”的理解和理念也在不断发生着变化。

除了原本的审美和文化内涵之外,“雅”还应该包括一种国际化的视野和跨文化的交流。

也就是说,在现代翻译中,“雅”不仅仅是对原著的忠实和领会,更应该是适应不同文化之间的交流和融合,使译文不仅通顺、流畅,更具有一种普世的价值和观感。

这样的“雅”既是对传统文学的尊重和继承,也是对当代文化的理解和包容。

“雅”之概念的扩展不仅仅是对传统文学观念的重新审视和挖掘,更是对当代社会文化交流的理解和包容,是对翻译事业的发展和进步提出了新的要求和挑战。

期望在不久的将来,我们能够更深入地探讨“雅”之概念,更全面地推进文学翻译事业的发展。

【字数:701】。

严复是中国近代著名的翻译家、教育家、启蒙思想家,他提出的“信达雅”翻译原则对后世翻译工作产生了深远的影响。

他的翻译原则主要体现在以下几个方面:

一、信达雅”翻译原则

“信达雅”是严复翻译思想的精髓,也是他翻译实践的基本准则。

“信”是指译文要忠实于原文,传达出原作者的思想和意图;“达”是指译文要通顺流畅,符合译入语的表达习惯,使读者能够理解和接受;“雅”是指译文要优美,符合译入语的文化背景和审美习惯。

严复认为,只有做到“信达雅”,才能使译文达到最佳的效果。

二、翻译三观

严复提出的翻译三观包括:译事观、译经观和译道观。

译事观是指翻译是一种实践活动,需要根据实际情况进行;译经观是指翻译是一种学术活动,需要严谨、准确地传达原文的意义;译道观是指翻译是一种审美活动,需要追求译文的优美和雅致。

三、翻译三原则

严复提出的翻译三原则包括:忠实原则、通顺原则和雅致原则。

忠实原则是指译文要准确地传达原文的意义,不偏离、不遗漏、不改变;通顺原则是指译文要符合译入语的表达习惯,使读者能够理解和接受;雅致原则是指译文要追求语言的美,符合译入语的文化背景和审美习惯。

四、翻译三模式

严复提出的翻译三模式包括:直译、意译和神译。

直译是指直接将原文的词语和句子译成译入语,尽量保持原文的形式和意义;意译是指根据原文的意义,用译入语的表达方式重新表达,尽量保持原文的意义;神译是指通过译入语的形象、意象、意境等手法,传达原文的精神和神韵。

严复的翻译原则和思想,对后世的翻译工作产生了深远的影响。

他的翻译实践和理论,不仅对中国的翻译工作产生了重要影响,也对世界的翻译工作产生了重要影响。

关于严复翻译原则的文献严复(1894-1956)是中国著名的翻译家和语言学家,他的翻译原则对中国的翻译事业产生了深远的影响。

本文将从不同角度探讨严复翻译原则的文献。

一、严复翻译原则的背景与特点严复是中国现代翻译运动的重要代表之一,他提出的翻译原则在当时具有一定的先进性和创新性。

严复的翻译思想具有以下几个重要特点:1. 意译为主:严复提倡在翻译过程中注重传递原文的意思和思想,而不仅仅是字面的翻译。

他认为翻译应该致力于表达原文的内涵和精神,而非逐字逐句地转换词语,这种翻译方式能更好地使译文与读者产生共鸣。

2. 文化因素的考虑:严复注重将原文的文化内涵与翻译目标文化相结合,以达到更好地沟通和理解的效果。

他认为翻译者不仅要具备优秀的语言学习能力,还要对两种文化有深入的了解和把握。

3. 借鉴西方语言学研究成果:严复的翻译原则受到了西方语言学的影响,尤其是他引入和应用了西方的功能翻译学和等值翻译理论。

他强调了语言表达的功能和效果,并试图通过翻译实践来达到源语言和目标语言之间的等值传递。

二、严复翻译原则的应用与实践严复提出的翻译原则不仅仅停留在理论层面,他也在实际翻译工作中不断探索和实践。

他的翻译作品涉及文学、哲学、社会科学等多个领域,其中最著名的作品之一是他的《红楼梦英译》。

在《红楼梦英译》中,严复秉持着自己的翻译原则,努力将原作中的情感、意境和文化内涵传达给英语读者。

他运用了大量的意译手法,灵活运用英语表达方式,使得译文在保持原作风貌的同时,也具有了独特的英语特色。

他的翻译工作不仅展现了他出色的语言驾驭能力,也为中国文学的国际传播做出了重要的贡献。

除了《红楼梦英译》外,严复还翻译了许多其他文学作品和学术著作,为中国现代翻译事业奠定了基础。

他的翻译作品多才多艺,而且准确传达了原著的风格和特点,使得读者能够真正理解和感受到原著的魅力。

三、严复翻译原则的影响与启示严复的翻译原则对中国的翻译事业影响深远,不仅为后来的翻译家树立了良好的榜样,也为翻译理论的发展作出了重要贡献。

严复翻译过的西方著作_严复的翻译理论原文严复是中国近代的一个很有名的学者,翻译家和教育家。

严复翻译的西方著作,对大家有着很大影响。

那么,这里就有了一个疑问,严复翻译过哪些西方著作呢?下面是店铺为你搜集严复翻译过的西方著作的相关内容,希望对你有帮助!严复翻译过的西方著作大家最熟悉的严复的翻译过的西方著作叫做天演论。

这是严复翻译的最早的书,也是最有名的书。

这本书的原著作者叫做赫胥黎,倡导适者生存的那个人。

严复利用了这个生物界的观点,把这个给加注到了中国的社会身上。

当时中国的社会环境并不太好,有识之士的人们都怕自己国家被淘汰。

所以,严复翻译的这本天演论产生了很大的社会影响。

严复除了上面说的天演论之外,后来又陆陆续续的翻译了一些别的西方著作。

严复翻译的西方著作都是在社会上有着很大影响的著作,比如严复翻译亚当斯密的西方著作,把国富论叫做原富。

严复翻译的西方著作,是跟随着时代和自己救国的意识转变的。

严复先开始翻译的是一些自然界的东西,还有经济上的,最后严复把翻译的视线转向了法律。

到了严复翻译的后半阶段,严复翻译了很多的法律方面的书籍。

严复翻译过的法律方面的书籍时间是在十八世纪初,翻译的西方著作作者有约翰穆勒的,也有孟德斯鸠的,包括大家非常熟悉的一本论法的精神也是严复翻译的西方著作之一。

严复对中国的翻译做出很大的贡献。

严复的翻译理论原文严复的翻译理论可总结为“信、达、雅”。

这几个字虽然简单,但却是其一生相关工作的总结与精华,也是长期被翻译界践行的准则,甚至至今还被翻译界奉为圭臬。

在此谨对严复的翻译理论的形成略作点评。

首先回顾一下这个所谓“信、达、雅”理论的产生过程。

严复的翻译工作开始于十九世纪的最后十年。

当时正是各种新思想涌入的时候,出现了相当一批译作。

为什么严复能够完成翻译工作,而且其译作会在当时社会流传。

有以下几个原因。

首先是严先生的出身与教育经历。

严先生出身在一个杏林之家,自幼接受的是传统的私塾教育。

因此熟谙平仄、对仗等传统文化的基本功。

近代翻译法清代严复的《天演论》翻译法是用“信、达、雅”三字来概括的。

而在其后的新文化运动中,鲁迅等人却认为“要想译好书,首先要懂得什么是‘信’、‘达’和‘雅’。

”(严复首先提出了“信”和“达”的翻译原则,因为只有做到了“信”和“达”,才能保证译文的可靠性。

对于“信”,他指出:“凡解释古书之名物制度者,要之非不善也,然求之不出于诚意之所存,而用之或失其意者,乃往往有之。

”“夫以质言之,所谓信者,诚也。

”“反身而诚求诸己,盖未尝有不得者。

”而从“达”来说,译文要达到语句通顺,文义明确,以及行文简练、平易的目的。

“达”是最主要的,因为读者看书是为了知道所读内容的含义,即要弄懂原作者的思想观点、文章的主旨。

这两种理论都为后世的翻译实践者所接受。

20世纪初,郭沫若曾经对马建忠的《老子今译》的语句进行过修改,但基本上仍坚持了“信、达、雅”的翻译标准。

后来,胡适和傅斯年则又提出了“重信达、归忠实”的口号,翻译家吕叔湘将之概括为“信、达、雅、老、易、稳、健”六字,既考虑到了文言的特点,又注意吸收白话文的优点,比较符合我国读者的阅读习惯,体现了一种“中国式”的现代翻译理念。

20世纪初,蔡元培大力推广的“五不翻”也是符合“信、达、雅”原则的。

他提出“不避,不漏,不乱,不倒,不误”的“五不翻”,可谓切中肯綮。

因为,“五不翻”就是按照“信、达、雅”的翻译标准,要求译文要准确、流畅、通俗、忠实。

因此,这种翻译方法在中国被广泛采用。

虽然,在不同时期,不同的翻译家们提出过各种不同的翻译原则,但是,我们从来没有听到过哪个翻译家真正敢打破“信、达、雅”的翻译标准的,更别说完全否定这一标准了。

这充分表明,“信、达、雅”是被公认的翻译原则。

21世纪,学界公认的翻译理论有两种,一是建构主义翻译理论,二是解构主义翻译理论。

建构主义翻译理论强调翻译目的论,而解构主义则反对这一理论。

严复的翻译理论霍家晖陈学瑜20111204102袁雅汶20111204082鲁迪飞20111204080背景简介翻译理念“信,达,雅”&其他主要翻译作品不同时期理念及举例先后毕业于福建船政学堂和英国皇家海军学院,曾担任过京师大学堂译局总办、上海复旦公学校长、安庆高等师范学堂校长,清朝学部名辞馆总编辑。

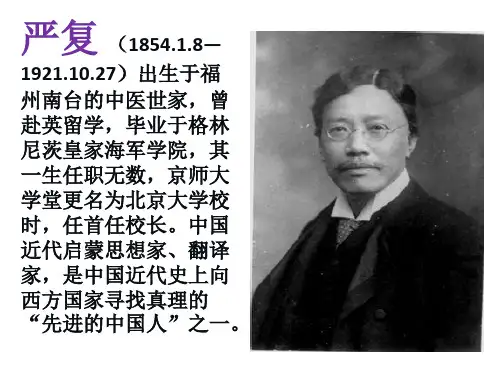

在李鸿章创办的北洋水师学堂任教任教期间,培养了中国近代第一批海军人才,并翻译了《天演论》、创办了《国闻报》,系统地介绍西方民主和科学,宣传维新变法思想,将西方的社会学、政治学、政治经济学、哲学和自然科学介绍到中国,提出的“信、达、雅”的翻译标准,对后世的翻译工作产生了深远影响,是清末极具影响的资产阶级启蒙思想家,翻译家和教育家,是中国近代史上向西方国家寻找真理的“先进的中国人”之一。

严复(1854年1月8日-1921年10月27日)中国近代启蒙思想家、翻译家。

参考:《论信达雅——严复翻译理论研究》沈苏儒著严复在翻译理论上的最伟大的贡献是他提出了“信达雅”学说,把“信”、“达”、“雅”作为翻译的原则。

“信”(faithfulness)是指忠实准确地传达原文的内容、“达”(expressiveness)指译文通顺流畅、“雅”(elegance)可解为译文有文采,文字典雅(“信达雅”说由来—《天演论·译例言》)。

严复的“信达雅”说再我国文化界翻译界流传至今,无处不在,可以说直到现在还没有一种有关翻译的学说(不论是本国的还是外国的)能够具有如此持久、广泛的影响力。

“信达雅”要旨(一)翻译要做到“信”“达”“雅”。

(“求其信“求达”“求其尔雅”)这是翻译的原则和标准。

(二)“信”是最重要的。

(“求其信已大难矣”“为达即所以为信也”“信达而外,求其尔雅”)严复用这个字显然就是着重在忠实于原文的意思。

由于用中文来表达西文的意义有时候会很困难,所以译文“词句之间,时有所颠倒附益,不斤斤于字比句次”“信”,目的是为了表达原文的意义。

翻译有三大难事分别是:“信”是指表达原文意义的准确性,译文应忠实于原文思想;“达”指对原文思想内容和深层含义的表达,使译文读者能够读懂、理解;“雅”是忠于原文的文体特征,包括形象、语气、口吻、氛围等,总之要运用读者最为乐意接受的语言风格。

忠实于原著本就不容易了,但是仅仅追求原文意义的准确性而忽略了原文的思想内容和深层含义,那么即便是译出来了也相当于没有翻译,并未达到“达”的标准。

自从海外交通开放以来,翻译人才随处可见,不过任取其一翻译的作品来看,能够将“信”与“达”两者结合的很好的却很少。

归结其原因的话其一应该是他们大多对于原著只是蜻蜓点水,粗略的浏览,并且偏离了原著,第三点则是对原文缺乏深入研究的人甚少。

现在这本《天演论》所阐述的都是近五十年来西方科学界崭新的研究成果,而且是作者晚年出版的著作。

我的译文着重在解释他的理论精髓。

所以词与词句与句之间,时常有我自己所附带的感受而进行修正补充。

我并没有计较于逐字逐句之间,(因为我觉得)只要译文思想意义不背离原文那么译文可不必受原文拘束。

换句话说,只要符合原文旨意,那么译文不一定要跟随原著而译,以便译者有发挥的空间,但是这却是不是翻译的正确方法。

鸠摩罗什法师说过:“拘泥于形迹,那么不能够健全的发展。

”将来翻译者会更多,千万不要搬用我的做法。