滇黔文化等

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:2

盐津豆沙关古镇简介小学作文

今天,我和爸爸妈妈来到了盐津豆沙关古镇,特别开心。

盐津豆沙关古称石门关,位于云南省滇东北的滇川交界处盐津县豆沙镇,关内集聚了众多文化遗产,吸引着越来越多的游客前来观光,丰富的文化旅游资源也让豆沙关获得全国特色景观旅游示范名镇、省级历史文化名镇、省级旅游小镇等殊荣。

豆沙关有“一目三千年”的美誉,大自然的鬼斧神工,劈就了锁滇扼蜀的雄关天险,古老神秘的僰人悬棺、隋代古城堡、唐代袁滋题记摩崖石刻等古迹,给豆沙关增添了厚重的历史文化底蕴。

走在古镇街上,三千年来形成了巴蜀文化、中原文化、荆楚文化、滇文化、黔文化在此交汇交融的局面,让豆沙关成为文化、商贸的集聚地。

五尺道上现在残存遗迹约有350米,一级级青石阶上留有的240多个马蹄印记录着豆沙关的变迁,雨后蹄坑内的积水在阳光的照耀下清澈明亮,雄伟的石门关倒影在水中浮现。

三千多年文化带来的福利,让全国各地的客商根扎豆沙古镇,传承着豆沙的文化。

“这里历史悠久、环境安逸,我开饭馆养活一家六口,已经定居成为豆沙人喽。

”祖籍XXX的饭店老板李先生说。

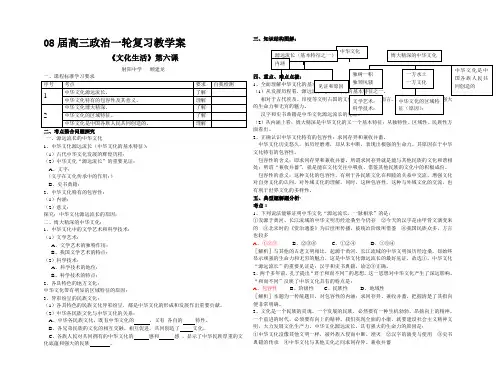

08届高三政治一轮复习教学案《文化生活》第六课射阳中学顾建龙一、课程标准学习要求一、源远流长的中华文化1、中华文化源远流长(中华文化的基本特征):(1)古代中华文化发展的辉煌历程:(2)中华文化“源远流长”的重要见证:A、文字:(文字在文化传承中的作用:)B、史书典籍:2、中华文化特有的包容性:(1)内涵:(2)意义:探究:中华文化源远流长的原因:二、博大精深的中华文化:1、中华文化中的文学艺术和科学技术:(1)文学艺术:A、文学艺术的独特作用:B、我国文学艺术的特点:(2)科学技术:A、科学技术的地位:B、科学技术的特点:2、各具特色的地方文化:中华文化带有明显的区域特征的原因:3、异彩纷呈的民族文化:(1)各具特色的民族文化异彩纷呈,都是中华文化的形成和发展作出重要贡献。

(2)中华各民族文化与中华文化的关系:A、中华各民族文化,既有中华文化的,又有各自的特性。

B、各兄弟民族的文化的相互交融、相互促进,共同创造了文化。

C、各族人民对共同拥有的中华文化的感和感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族。

三、知识结构图解:1(1(2)从内涵上看:博大精深是中华文化的又一个基本特征:从独特性、区域性、民族性方面看出。

2、正确认识中华文化特有的包容性:求同存异和兼收并蓄。

中华文化历史悠久,虽历经磨难,却从未中断,表现出极强的生命力。

其原因在于中华文化特有的包容性。

包容性的含义:即求同存异和兼收并蓄。

所谓求同存异就是能与其他民族的文化和谐相处;所谓“兼收并蓄”,就是能在文化交往中吸收、借鉴其他民族的文化中的积极成份。

包容性的意义:这种文化的包容性,有利于各民族文化在和睦的关系中交流,增强文化对自身文化的认同,对外域文化的理解。

同时,这种包容性,这种与外域文化的交流,也有利于世界文化的多样性。

五、典型题解题分析:考点11、下列说法能够证明中华文化“源远流长,一脉相承”的是:①发源于黄河、长江流域的中华文明历经沧桑至今仍存②今天的汉字是由甲骨文演变来的③北宋时的《资治通鉴》为后世所传播,被统治阶级所借鉴④我国民族众多,方言也较多A、①②③B、②③④C、①②④D、①③④[解析]与其他的古老文明相比,起源于黄河、长江流域的中华文明虽历经沧桑,却始终显示顽强的生命力和无穷的魅力,这是中华文化源远流长的最好见证,故选①。

云贵川黔滇古墓葬文化考古综述古墓葬文化一直是考古学中的重要研究领域之一,而云贵川黔滇地区作为中国西南地区的重要文化发源地,其古墓葬文化更是具有丰富的内涵和独特的特点。

本文将对云贵川黔滇地区的古墓葬文化进行综述,以期对该地区的古代社会、宗教信仰、艺术等方面有更深入的了解。

一、云贵川黔滇地区的古墓葬文化概述云贵川黔滇地区位于中国西南地区,地理环境复杂多样,自然资源丰富,人文历史悠久。

在这片土地上,留下了众多的古墓葬遗址,这些古墓葬不仅是古代人们对死者的尊重和纪念,更是展现了当时社会、宗教、艺术等方面的特点。

二、云贵川黔滇地区的古墓葬类型根据考古学家的研究,云贵川黔滇地区的古墓葬类型主要包括土坑墓、石室墓、砖室墓、木椁墓等。

其中,土坑墓是最早出现的一种墓葬形式,多见于新石器时代和青铜时代;石室墓则是在古代社会中逐渐兴起的一种墓葬形式,多见于秦汉时期;砖室墓则是在唐宋时期逐渐兴起的一种墓葬形式,多见于富贵人家;木椁墓则是在明清时期逐渐兴起的一种墓葬形式,多见于皇室贵族。

三、云贵川黔滇地区的古墓葬文化特点1. 社会制度的反映:云贵川黔滇地区的古墓葬文化反映了当时社会制度的特点。

例如,秦汉时期的石室墓多见于地方官员和富商,反映了当时社会的等级制度和财富分配状况;明清时期的木椁墓多见于皇室贵族,反映了当时封建社会的统治阶级和等级制度。

2. 宗教信仰的体现:云贵川黔滇地区的古墓葬文化还反映了当时人们的宗教信仰。

例如,一些墓葬中出土了大量的祭祀器物和神像,说明当时人们对神灵的崇拜和信仰;一些墓葬中还出土了大量的佛教文物,说明当时人们对佛教的信仰和传播。

3. 艺术风格的展示:云贵川黔滇地区的古墓葬文化还展示了当时的艺术风格。

例如,一些墓葬中出土了精美的陶器、玉器、金银器等,这些器物不仅体现了当时人们的审美观念,还展示了他们的工艺水平和艺术造诣。

四、云贵川黔滇地区的古墓葬文化研究现状目前,对于云贵川黔滇地区的古墓葬文化的研究已经取得了一定的成果。

高中政治必修3博大精深的中华文化博大精深的中华文化一、独树一帜,独领风骚1、中华文化中的文学艺术2、中国古代的科学技术特点作用地位成因不同区域文化关系具体表现二、一方水土,一方文化1、中华文化具有明显的区域特征2、各地文化各具特色又相互交融三、中华之瑰宝,民族之骄傲1、中华各民族文化异彩纷呈各民族文化的地位与关系2、各地文化各具特色又相互交融多民族文化的意义一、独树一帜,独领风骚――独特性瓷器艺术独领风骚故宫珍藏-珐琅器皿一、独树一帜,独领风骚――独特性园林艺术无与伦比:苏州园林一、独树一帜,独领风骚――独特性文学艺术丰富绚丽1、文学艺术(1)特点历史悠久、内涵丰富、风格鲜明独特(2)作用地位反映我们人们的精神生活,展现中华民族的精神向往和美好追求。

在世界文学艺术史上占有重要位置。

一双似喜非喜含情目,态生两靥之愁,娇袭一身之病。

泪光点点,娇喘微微。

闲静时如娇花照水,行动处似弱柳扶风。

身长九尺,髯长二尺;面如重枣,唇若涂脂;丹凤眼,卧蚕眉,相貌堂堂,威风凛凛。

骑坐赤兔马,提一口青龙偃月刀。

热爱自由、勇于反抗,在重重困难之前顽强不屈,随机应变,是一个头戴紧箍,身穿虎皮裙,专为人间解除魔难的英雄。

面目黝黑,身材矮小,平素为人仗义,扶危济困,挥金如土,好结交朋友。

一、独树一帜,独领风骚古代科学技术处于世界前列2、科学技术(1)特点注重实际运用,具有实用性和整体性(2)作用地位科学技术是一个民族文明程度的重要标志之一,体现了中华文化的博大精深,是中华民族生命力、创造力的生动体现,对整个人类文明的发展作出了巨大贡献。

文学艺术作用科学技术中华民族在认识、改造自然的过程中创造的一切科技成果,都是中国人民勤劳、智慧和艰苦奋斗精神的结晶,是中华民族生命力、创造力的生动体现总的来说,我国古代科学技术注重实际运用,具有实用性和整体性的特点对于反映人们的精神生活、展示人们的精神世界有独特的作用辉煌而历史悠久、内涵丰富而绚丽、风格鲜明而独特展现中华民族的精神向往和美好追求,在世界文学艺术宝库中占有重要位置特点地位科学技术是一个民族文明程度的重要标志之一。

滇黔弓弩文化研究作者:郭振华来源:《搏击·武术科学》2013年第02期摘要:自古以来,弓弩就让滇黔各族群众崇敬、倍爱有加,渗透到他们的日常生活中,是他们终身的好伴侣,体现着弓弩在他们生命中的地位。

它不仅仅是保家护国的武器、狩猎的工具,还是避邪消灾的法器、婚嫁礼器、陪葬品等,成为其民族特征的一部分,镶嵌在民族心理的深层,成为他们精神的载体。

因此,弓弩在滇黔的武术文化中具有更特殊的意义。

关键词:少数民族弓弩滇黔文化中图分类号:G85 文献标识码:A 文章编号:1004-5643(2013)02-0017-04弩作为兵器在春秋晚期的实战中就已被重视,“矢弩”的作用在《孙子兵法》中提到“甲胄矢弩,戟盾蔽橹”。

在内地,明朝以后,由于火器迅速发展,弩受到冷落。

到清朝年间,军队已经不再使用弩作为战斗武器了。

而西南少数地处群山峻岭之中,丛林茂盛,鸟兽资源异常丰富,直至建国后,弩仍旧肩负着它的使命,续写着它的辉煌。

弩不仅是人们获取生活资料的主要工具;而且还是滇黔安身立命、保家护院、防御外侮的重要武器。

因此,弓弩在西南少数各族的生活中具有特别重要的意义,从而演化出色彩斑斓的弓弩文化。

1 滇黔弓弩溯源弩是一种冷兵器时代重要的远程武器,它从弓发展而来。

弩,《释名》卷七释兵说,“弩,其柄日臂,似人臂也。

”西南少数民族使用弓弩的历史悠久。

由于西南少数许多民族没有自己的文字,所以关于弓弩起源的文字资料很难寻觅。

但很多民族的民间故事或传说如哈尼族《射太阳的英雄》、《阿都射日的故事》、普米族的《土箭射日》、傣族的《青年射日》、佤族的《射日》、苗族的《杨亚射日月》、水族的《旺虽射日》、布依族的《德金射日》等似乎在说明其历史的久远。

据彝族古史传说,弓箭是由“古夷人”伏羲部落中的几名“智者”发明的。

“夷”字从“大”从“弓”,标志着他们是制造并使用弓箭的民族。

《山海经》言:“少嗥生般,是始为弓矢。

”少嗥是古夷人伏羲的兄弟部落。

汉族的风俗习惯以及文化习俗汉族的风俗习惯以及文化习俗汉族是中国的主体民族,是上古时期黄帝和炎帝部落的后裔,炎黄子孙。

下面是店铺整理的汉族的文化习俗,欢迎阅读参考。

汉族的文化习俗汉族的文化丰富多彩,在其形成和发展的历史过程中,开放虚怀、兼收并蓄,形成了齐鲁、中原、燕赵、关中、巴蜀、荆楚、吴越、岭南、滇黔、闽台、松辽、徽赣等各具特色的区域文化,反映了汉族文化的多元性和多彩性。

汉族自古对各种宗教采取兼容并蓄的态度。

乐天知命(命自我立,福自己求),和尊敬祖先(而不是祖先崇拜)是汉族的主要传统观念。

历史上汉族人一部分信仰道教和佛教;后来天主教、基-督教传入中国,又有一些人开始信仰这些宗教。

几千年来,提倡以仁为中心,重视伦理教育,由孔子、孟子思想体系形成的儒家学说对汉族产生着深刻的影响。

汉族的文化信仰汉民族传统中信仰儒家思想、道教、佛教,在儒家文化的社会基础中对道家、佛家诸说多有崇敬!然而遗憾的是,近现代在西方文化的冲击下,人们的功利主义思想逐渐占据主流形态,中国的传统文化与宗教却逐渐式微,民众有许多信仰基-督教、天主教等西方宗教。

汉族,在东南亚被称为华族,又称华人或唐人,是中国的主要民族,也是世界上人口最多的民族。

目前,汉族人口约为13亿,占世界总人口的19%,分布于世界各地。

除两岸四地外,汉族在东南亚和北美洲也有较多分布。

汉族形成历史从约公元前5000年起,当今汉族的主体华夏族在黄河流域起源并开始逐渐发展,进入了新石器时期,并先后经历了母系和父系氏族公社阶段.公元前2700年,活动于陕西中部地区的一个姬姓部落,首领是黄帝,其南面还有一个以炎帝为首的姜姓部落,双方经常发生摩擦.两大部落终于爆发了阪泉之战,黄帝打败了炎帝,之后两个部落结为联盟,并攻占了周边各个部落,华夏族的前身由此产生. 汉族的先民据先秦文献记载的传说与夏、商、周立都范围,汉族的远古先民大体以西起陇山、东至泰山的黄河中、下游为活动地区;主要分布在这一地区的仰韶文化和龙山文化这两个类型的新石器文化,一般认为即汉族远古先民的文化遗存。

黔南苗族川滇黔方言区芦笙文化内涵与艺术价值

杨通俊;杨正平

【期刊名称】《艺术时尚》

【年(卷),期】2024()1

【摘要】黔南布依族苗族自治州位于贵州省中南部,世居少数民族按人口量从多到少依次排名为布依族、苗族、三都水族、荔波瑶族、平塘毛南族等少数民族。

黔南州苗族总人数为618338万(2022年底州公安数据),仅次于布依族,苗族三大方言即东部方言(湘西方言)、中部方言(黔东方言)、西部方言区(川滇黔方言)汇聚于黔南

境内。

在西部方言中依然使用次方言作为母语交流的有川滇黔次方言、落北河次方言、贵阳次方言、惠水次方言、麻山次方言、平塘次方言苗族六个方言。

据道光《贵阳府志》云:“东晋时,命谢氏世为牂牁太守,及侯景乱梁,牂牁与中国不通,而谢

氏保境如故。

至唐时,牂牁又分裂,于是有东谢、西谢之称,其后遂以名其部族曰东苗、西苗……”“龙里西南,今有东苗,居贵定、贵阳、都匀之间。

”从这些史料的考述

说明,早在唐宋时期就有用惠水次方言的东部土语苗族在这一带繁衍生息,并沿袭至今。

【总页数】4页(P0032-0035)

【作者】杨通俊;杨正平

【作者单位】黔南民族师范学院音乐舞蹈学院;凯里学院音乐与舞蹈学院

【正文语种】中文

【中图分类】J

【相关文献】

1.川黔滇邻区几首苗族史歌、神话的文化解读

2.川黔滇次方言大花苗服饰文化研究

3.论黔东方言区苗族服饰文化与其生境关系研究

4.川黔滇邻区苗族医药文化探析

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

必修3政治第六课我们的中华文化知识点中华文化独特的发展历程和源远流长、博大精深。

接下来店铺为你整理了必修3政治第六课我们的中华文化知识点,一起来看看吧。

必修3政治第六课我们的中华文化知识点一、中华文化的发展历程1.古代曾走在世界前列2.近代经历了衰微的过程3.在中国特色社会主义文化建设中,在中国共产党的领导和马克思主义的指引下,再创中华文化新辉煌二、中华文化的基本特征1.源远流长(从时间纬度或纵向看)(1)汉字在书写中华文化,传承中华文明中发挥了巨大作用,是中华文明的重要标识。

(2)史书典籍,是中华文化一脉相承的重要见证。

2.博大精深(从内涵角度或横向看)(1)独特性(从不同文化形式上看)①中华文化中的文学艺术,以其辉煌而悠久的历史、丰富而绚丽的内涵、鲜明而独特的风格,展现了中华民族的精神向往和美好追求,在世界文学艺术宝库中占有重要位置。

②中国古代的科学技术长期处于世界的前列,对整个人类文明的发展作出了巨大贡献。

(2)区域性(从不同地区看)①原因:我国幅员辽阔,各地自然条件千差万别,经济社会发展程度不同。

受历史、地理等因素的影响,各地区的文化带有明显的区域性特点。

②不同地域文化的关系:长期相互交流、相互借鉴、相互吸收,既渐趋融合,又保持着各自的特色。

形成了一方水土,一方文化的特点。

③具体表现:吴越文化和滇黔文化分别具有水乡文化和边陲山寨文化特征。

(3)民族性(从不同民族看)①不同民族各具特色的民族文化有各自的民族特性,异彩纷呈。

②各民族文化的相互交融,相互促进,共同创造了中华文化,它们都是中华文化的瑰宝,都是中华文化的骄傲。

※ 中华各民族文化与中华文化的关系①中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。

②由于自然条件、经济社会发展程度、历史地理等因素,各地区的文化具有明显的区域特征,不同区域的文化相互交流、借鉴、融合、吸收,既渐趋融合,又保持着各自的特色。

(个性)③各具特色的民族文化异彩纷呈,都为中华文化的形成和发展作出重要贡献,他们都是中华文化的瑰宝,中华民族之骄傲。

滇黔文化摘要:在我国西南边陲,北毗巴蜀,东连岭南,有一处别具一格的区域文化——滇黔文化,它的区域大致包括了今天的贵州和云南。

这里气候温润,雨量充沛,生长着大片森林,是古代许多民族休息滋生的所在。

众多民族聚居构成了滇黔文化既复杂又单一的基本特征。

复杂是因为这里族系斑杂,迁徙又多而语系又多种多样,很难用一单线成因叙述它的全过程;简单是指在这片特定的土地上的人们,虽然民族很多,但却存在着文化意识上的相通性,存在着文化心理上的一致性,能够反映出来一种一体化的地域文化特征。

而相似性的民族构成的地域文化空间,有别于其他地域文化的自我发展过程,这恰恰是我国区域文化产生的前提。

特定的地域产生特定的文化,滇黔文化也以其生存环境而拥有着自我丰富的文化内容。

关键字:文化滇黔民族一、盘古传说和族群发展在云贵高原的瑶、苗、黎等民族非常敬重盘古,在《三王历记》中有记载盘瓠音传而为盘古,创造了中华民族史上神话传说中的盘古,有了盘古的开天辟地才会有天地宇宙的存在。

滇黔地区的居民多数为瑶族和苗族。

在远古时代,这里就已经有了人类的足迹,距今一百七十万年前的云南元谋人可以说是这里最早的居民,也是迄今为止我国境内发现的最早人类。

大禹时曾与三苗之人战,可以推想这里有着悠久的历史。

而“盘瓠”在这里的传说,也可以知道在遥远的古代,这里已有了相当水平的文化。

在滇黔地区出现的盘瓠传说转化为华夏族中的盘古开天辟地,反映了早期苗瑶族文化对融聚性华夏文化的影响。

但在古代,更多的是中原地区华夏族对这里的影响,这种影响,可以说在新石器时期就开始了。

此外,在古代滇黔地区,曾经居住过许多部族,这些部族族系组成复杂,历史悠久。

滇黔最早的居民可以分为羌、濮、越三大族群,经过春秋战国五百多年的社会动荡,这三大族群将外部的边缘融进秦蜀、楚巴和华夏族之中,从而剩下的部族更加坚韧地显示出他们语言文化上的固性特征,其中羌人后来分化成为藏缅语族各族,部分濮人形成孟高棉语族各族,越人则成为壮族和傣族的祖先。

滇文化滇文化是战国中后期至西汉末,以滇池为中心,东达曲靖,西对禄丰,北迤东川,南抵通海、华宁这一大致范围分布着一支高度发达的青铜文化。

滇文化以其造型精美奇特、纹饰细腻丰富的青铜器闻名于世,并具有较强的写实性和极高的艺术价值,故又称为“滇青铜文化”。

在这些大量的青铜器当中,可以分成几种类型,一个是生产工具,还有一些手工工具,另外还有大量的兵器,还有一类是装饰品,装饰品主要大量的青铜的扣饰,在这些青铜扣饰,有浮雕,有镂空,有镶嵌。

以铜鼓、贮贝器、葫芦笙、案、枕、编钟,各种造型的扣饰、杖头;以及具有特点的兵器和工具如狼牙棒、啄、铖、吊人铜矛、戚、蛇柄剑、铜柄剑、铜柄铁剑、锄、镰、纺织工具;还有各形的金饰、玉饰等为特点。

其中贮贝器及扣饰生动地反映了滇人的生产、生活、祭祀、狩猎、纺织、舞蹈各方面的情况,堪称一幅幅保存久远的“铜照片”。

滇王国青铜器非常突出的一个特点,是用写实的手法来表现当时的社会生活和生产活动。

滇文化的青铜器纹饰大量是写实性的,除了有一些夸张以外,塑造的人物和动物基本上是按比例的来表现当时的生产和生活的各个方面。

滇王国青铜器的装饰的技法是以圆雕,也就是用立体雕刻来表现人物或者动物,另外用极细的线把图案镌刻在器物的表面,这种装饰的手法叫细线阴刻。

贮贝器是滇王国青铜器当中一种非常典型的代表性的器物。

滇文化青铜器造型丰富多彩、生动活泼,仿生和写实最具特点。

装饰方法也较多,如鎏金、镀锡、错金银、线刻、镂空、镶嵌等。

纹饰精美繁缛,有规整的几何组合,也有写实的图案。

大多数青铜器上或多或少均经过装饰,多为铸模花纹,也有镶嵌、镂空、线刻等,但线刻只能从保存较好的青铜器上辨认,锈蚀严重的器物图案已不清楚。

铸模花纹十分丰富,主要有动物纹、人形纹、几何纹、龙蛇纹四大类。

动物纹、人形纹多较写实。

龙蛇纹多较抽象,但也有形象写实的图案。

几何纹主要有连珠纹、弦纹、云雷纹、双旋纹、太阳纹、麦穗纹、绞索纹、水波纹、三角纹、菱形纹、锯齿纹、汪纹等,各种纹饰多相互交错组合成变幻丰富的图案。

滇黔文化等

从贵州的历史渊源来看,现代的黔文化渊源于黎、夷文化、夜郎文化和滇黔文化;从贵州的文化发育的自然母体方面看,黔文化又具有鲜明的西部高原文化特色和西南森林文化特征。

西部黄土文化、北方草原文化和西南高原文化形成了中国高原走廊的三大流派,贵州高原文化发育于其独特的喀斯特地域环境上,它的原始、神奇、原生、奇异,不仅与大河文化、海洋文化风格迥异,就是在高原走廊中也是独具特色。

由于独特的封闭性地理环境,虽然贵州民族文化从古至今一直与中原文化相互交流,并构成了中华民族文化的一个有机组成部分,但贵州民族文化始终未被中原文化完全同化,保存了及其丰富的民族文化资源。

许多中原文化早已失传的文化珍品,在贵州的民族文化中都可以找到其踪迹。

这使得贵州能将中国的原生文化、传统文化、古代文化、多民族文化比较完整地带进现代的社会。

这些特征,孕育了贵州文化的独特风貌:每一个历史时期的文明,每一个民族文化的烙印,都在黔山与贵水之间的不同断面上留下轨迹。

从而造就了贵州文化“活化石”的魅力,使得贵州文化如同中华民族文明的魔方,我们可以从中变换出在中原文化中早已消失的文化瑰宝。

通过总结贵州民族文化的典型特点我们可以得出以下结论:

第一,原生文化、次生文化、再生文化的统一,贵州摊文化即是代表,它是图腾文化、礼仪文化和戏曲的三位一体;第二,生存文化、生产文化、生活文化的统一,贵州节日即是代表,它是婚恋繁衍、经济交往和文化娱乐的三位一体;第三,原始文化、传统文化、现代文化的统一,贵州民族服饰、蜡染文化即是代表,它是古代服饰、传统服饰和现代服饰文化的三位一体;第四。

民族文化、中国文化、世界文化的统一,贵州酒文化即是代表,它风行中国,陶醉世界;第五,自然文化、历史文化、民族区域文化的统一,贵州旅游文化即是代表,民风民俗、大山森林与历史文物交织为一体;第六,生命文化、群落文化和社会文化的统一,贵州饮食文化即是代表,吃文化将个体、群体和社会贯穿为一体;第七,高原文化、森林文化、民族文化的统一,贵州芦笙文化即是代表,高原的魂魄、森林的灵气和民族的精神融为一体;第八,人文化、鬼文化、神文化的统一,贵州祭祀文化即是代表,神的世界,鬼的天地和人的精神在此一体;第九,技术文化、价值观念、思维方式的统一,贵州建筑文化即是代表,塔楼、栈桥体现了实用、美观与亲如一家;第十,真(实用、知识文化)、善(道德伦理文化)、美(思想观念文化)的统一,贵州舞乐文化即是代表,它是传授文明文化、强化民族团结、褒扬美好生活动三位一体。

吴越文化是水乡文化,那里河网纵横,吴越文化与水有密切关系。

西南地区属于边陲山寨,因交通不便,与内地交往不甚密切,加上云贵高原地势险要,地形复杂,多民族交错杂居,因而滇黔文化呈现多样性的特征。

吴越文化精致典雅,滇黔文化热情奔放;

◆滇黔文化较吴越文化更具有多样性的特征。

荆楚文化更开放,因为位于长江中下游,接近文化发达地区,而且交通联系密切,方便了文化交流,而滇黔文化位于云贵高原,交通不便,自己内部交通都不方便,更何况古代?更不用说文化交流了,而且滇黔历来都是边缘地带,国家只重视边防而忽略了其经济文化发展,包括现在也是,愿意走出云贵高原的人也不多,由此就可以滇黔文化对该地的影响到现在还没有完全消除,不然也不会说云南人思想保守了。