(完整版)中华文化的基本特征

- 格式:ppt

- 大小:12.29 MB

- 文档页数:39

文化的几种基本特征刚刚这位同学与大家一起分析了文化建设的形势。

而我想问问大家对于“文化”究竟了解多少啦?有人能说出关于文化的一些特征嘛?既然没有那么接下来就由我跟大家一起来了解一下文化的几种基本特征:一.文化的民族性与时代性一定的文化总是在一定的历史阶段和民族区域产生、演变的, 因此任何一种文化都既有其时代性, 又有其民族性。

认清这一点, 许多文化现象中的纠葛可以得到解决。

(PPT)从时代性来说, 人类历史上先后出现过奴隶制文化、封建文化、资本主义文化和社会主义文化出现过游牧文化、农耕文化和工商文化, 等等。

世界各民族的文化虽然各有特色,但总可以根据其时代性而划分为不同的文化类型。

但是随着文明的推演, 在近现代工业文明的熏陶, 无论中西欧亚, 这些传统的习性和观念或迟或速都会发生变化。

(PPT)文化除了时代性以外, 还有民族性。

不同的民族即使处于同一个时代, 其文化也会各呈特色。

如果说同一时代不同民族的文化已有差异, 那么由各个时代积淀起来的不同民族的文化, 其差异就更加明显。

仅以中西文化的民族差异而言, 就很说明问题. 在西洋的文学上我们举几个代表人物:如荷马、但丁;完把这些放在一起, 我们就感到一种共同的风格:庄严和伟大, 但却不免有种气势逼人的感觉。

而中国:如《诗经》、屈原的离骚和陶渊明的诗篇, 我们也极易感到有一种共同的风格:高明而自然, 在中国人看来, 又是极亲切的。

依上可见, 时代性与民族性乃是任何一种文化无不具备、不可或缺的两种基本属性。

没有文化的时代性, 文化的时代精神便无从体现没有文化的民族性, 文化的民族精神便无从反映。

二.文化的自我延续与自我更新任何一个民族的文化都具有自我延续和自我更新这两种机能, 然唯有文化心态健全的民族才能做到不断进行调适, 以求得稳定与发展、静态与动态、延续与更新的辩证统一, 达到文化生命之树生生不已, 枝繁叶茂。

文化的自我延续是文化生命保持自我同一性的需要, 它是相对稳定的经济、政治生活在文化形态方面的表现。

中国传统文化的发展历程及基本特征摘要:悠远浩博的中国文化,从孕育发生到恢宏壮大,有一个漫长而曲折的发展历程。

这一历程是物质文化、精神文化日臻丰富的历程,也是“人不断解放自身",走向文明演进高峰的历程。

而除此之外,各个历程的中国传统文化又有其各自的特征,各自有自己的精髓之处,也是这精髓之特征,书写了华夏五千年的文明历史。

关键词:传统文化发展历程基本特征儒家学说所谓传统文化,广义上看应包括中国有史以来的所有文化,自从盘古开天地,三皇五帝到于今;狭义上主要指汉武帝罢黜百家、独尊儒术以来的中国儒释道文化,特别是宋明以降的程朱理学。

中国传统文化实际上从汉武帝始分为前后两个不同的阶段,前期诸子并存、百家争鸣,后期一儒统天下,虽然也有释道参杂其中,个别时候甚至盖过儒术,但总体上是儒家独步天下,无有能与争雄。

纵观中华民族的传统文化,大体分为以下几个阶段:一、上古文化:在古文化产生的过程中,最早出现的是工具。

猿人最初使用的工具是天然和简单加工的石块,考古学上将这一时期称为旧石器时代。

从元谋人直到距今约7000年前的四川资阳人均处于这一时代。

其中火的使用是旧石器时代先民的一项具有划时代意义的文化创造。

从距今7000年开始,中华先民进入了新石器时代,磨制的较为精致的石器取代了打制的粗糙的石器。

农业、畜牧业取代采集狩猎,成为首要的生产部门。

以“泥条盘筑”为主要制作方法的陶器也广泛出现。

与物质文化长足进展的同时,中国先民的观念文化亦日益丰富、深化。

原始宗教与原始艺术便是其主要存在形态。

中华先民原始宗教崇拜的对象非常广泛,大致可分为自然崇拜、生殖——祖先崇拜和图腾崇拜三大类。

另外表现在关系方面,人在世界中所处的关系有两种,一是人与自然的关系,二是社会内人与人的关系。

人与人之间的相互关系,在上古时代主要有男女通婚关系,以及由此关系制约的氏族关系。

其组织形式则包括原始群、家族、氏族、部落、部落联盟等等。

二、殷商西周文化:商人发祥于山东半岛渤海湾。

中国文化基本特征之我见1、传统文化的主体属农耕文化。

有什么样的经济基础就决定着什么样的意识形态。

中国的传统经济特点是农耕经济,它的文化就必然是农耕文化。

诗歌是中国文化最具代表意义的形式,但中国诗歌不同于外国的诗歌,它短小精致,表现的只是一种意境、一个情形、一种情绪。

正如中国农民所经营碎小的土地、单一的农作物和精耕细作的耕作手段,是中国农村的自给自足封闭的小农经济在文化上的表达方式。

用“诗是土地的心语”来概括中国文化的某一特征是恰如其分的。

游牧文化是农耕文化的有力的补充。

传统认为,农耕文化高于游牧文化,从社会演进来看,农耕社会比游牧社会先进;但文化则不然,因为文化具有长期不变相对稳定的性质和继承性与遗传性的特点,农耕文化则保持着游牧文化的一些特质,而且是农耕文化的有力补充。

比如游牧文化中的尚勇好斗、豪爽刚毅的秉性成为我国北方民族的重要特征,平衡了农耕文化中的某些弱点。

草原文化、黄河文化与长江文化共同组成中华文化。

我们常说自己是“华人”,华人根源于陕西的华山周围居住的仰韶文化,因为先民根深蒂固的崇尚玫瑰花的传统,因此称为“华人”;中国人所以称为“龙的传人”根源于对龙凤的崇拜。

而最早的中华龙凤图腾即出土于内蒙古东部的翁牛特旗。

这也是中国特有的地理环境形成的,中国北方是广袤的草原,东边南边是大海,西南是号称世界屋脊的高山,地域相对广阔,有一定回旋余地,具备几种原生文明的形成以及它们之间的杂交、融合的优越条件,最终凝聚成“中华文化”的地理环境条件。

2、中国文化的正统意识非常浓厚。

正统意识强调官方化、权威化、模式化。

如《三国演义》就宣传刘氏权力集团是正统的,曹操与孙权集团则是非正统的,因为天下是姓刘的。

然而中国文化的发展每每不是靠正统文化,而是靠非正统的民间文化和外来文化的推动。

如果秦王不听李斯的劝谏,不使用或驱逐外国人才,秦能统一天下将是个问号。

唐朝诗歌之所以达到如此的高峰,也是外来文化的结果。

李白就是明例。

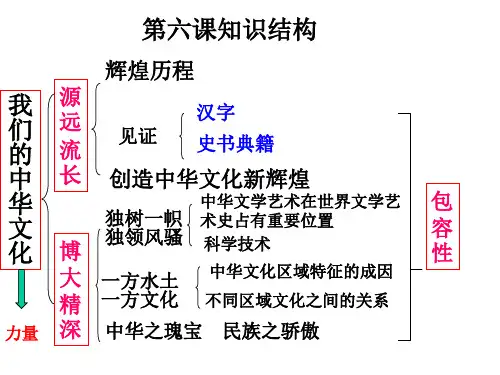

第三单元 中华文化与民族精神第六课 我们的中华文化一.中华文化的基本特征1.源远流长 (时间上)(2)源远流长的见证(3)近代中华文化经历了一个衰微的过程 2.博大精深 (内涵上)【注意】 1.汉字 ≠ 文字①文字:文字的发明标志着人类进入文明时代,是文化的基本载体 ②汉字:中华文明的重要标志,中华文化的基本载体 2.中国古代科技长期处于世界前列,但不是一直处于前列 3.中华文化不是各民族文化的简单相加,而是共性与个性的关系 4.民族性 ≠ 区域性二、中华文化的包容性(中华文化特有的)三.中华文化的力量1.原因:中华文化的力量深深地熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中2.对内:是激励中国人民几千年来克服艰难险阻、战胜内忧外患、创造幸福生活的强大精神力量,也是激励每一个中华儿女共同创造祖国美好明天的不竭力量之源;3.对外:中华文化的力量始终显示了中华民族顽强的生命力和无穷的魅力【总结】一.如何再创中华文化新的辉煌二.归纳已学过的“标志”第七课我们的民族精神一、中华民族之魂——中华民族精神1.中华民族精神与中华民族文化的关系(1)中华文化的力量,集中表现为民族精神的力量;(文化作为一种精神力量)(2)中华民族精神是中华优秀传统文化的结晶2.中华民族精神的地位(三精一魂)(1)中华民族精神始终是维系中华各族人民共同生活的精神纽带,(2)支撑中华民族生存、发展的精神支柱,(3)推动中华民族走向繁荣、强大的精神动力,(4)是中华民族之魂3.中华民族精神历久弥新,永不泯灭(1)中华民族精神形成于辉煌的古代中华文化之中,(2)熔炼于近代中国人民救亡图存的奋勇抗争之中,(3)彰显于发展中国特色社会主义的事业之中【注意】1.中华民族精神集中体现了中华民族的整体风貌和精神特征,体现了中华民族共同的价值追求,是中华民族永远的精神火炬2.中华民族精神植根于优秀的传统文化中具有继承性相对稳定性;中华民族精神创新性,实现民族精神和时代精神的统一;中华民族精神具有中华文化特有的包容性,能做到求同存异和兼收并蓄二、中华民族精神的基本内涵和特征(是什么)三、弘扬中华民族精神【总结】中华民族精神与时代精神的关系。

学术研究太极思维:中华文化的根本特征刘明武1李材尧211珠海经济特区斯达公司总工程师,21珠海市政府,[摘要]中华民族先贤采取了“立象尽意”的办法,用象———太极、八卦、六十四卦来解释宇宙发生与演化的曲折过程。

中华元文化的产生有这样一个过程:意———象———言,意在象之前,言在象之后。

先哲们留下的宝贵遗产,一在言中,二在象中,三在观察天文地理的意中。

要接受这笔遗产,面对文字记载的道理需要记忆,面对文字之外的道理则需要领悟。

[关键词]太极思维记忆领悟〔中图分类号〕B221〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-7326(2002)10-0025-06(广东珠海519000)一、一种思维方式———“太极思维”语言的局限性是众所周知的,本文不赘述。

本文的讨论重点集中在文字的局限性上。

讨论文字的局限性,理应从《周易》开始。

《周易》博大深邃的意蕴是用卦体符号和文字两个系统来表达的。

卦体符号在先而文字在后,所有文字都是对卦体的解释———单独解释、两两解释、系统解释……文字源于卦体符号,那么,卦体符号从何而来?《系辞》说:“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是谓之象。

”“古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。

”这两段话说明了卦体符号与大自然之间的关系。

研究自然,为什么不把研究成果付诸于文字?因为文字的表达能力有限。

自然之中有两种基本道理文字无法清楚地表达:物理与人理。

物理即天地万物演化的道理,人理即如何做人、如何做事的道理。

两种基本道理具有无限延伸性,文字无法表达。

那么,到底有没有一种简练的表达办法呢?有!答案是用“象”来表达。

《系辞上》曰:“书不尽言,言不尽意。

然则,圣人之意,其不可见乎?子曰:‘圣人立象以尽意’。

”尽意之“象”,就是八卦,八卦之中尽了圣人之意。

象中之意就是中华民族先贤对“宇宙与人生”的认识。

中国传统文化基本特征1源远流长,博大精深中华文化的基本特征是源远流长,博大精深。

源远流长是说有着五千年一脉相承的历史,是四大文明古国之一。

其它国家历史都很短暂,因为历史上它们不是已经消亡就是被同化了。

博大精深是说我们的历史积蕴很厚,内涵很深,牵涉人类的方方面。

面包罗万象。

这两点对我们当然很重要!我们能从深厚的历史取之不尽的营养中取其精华,将我们的民族文明更好的一直传承发扬下去,我们中华凭着丰厚的底蕴经历五千年风雨烽火屹立不倒,是我们的骄傲!中华文化源远流长的原因还得益于它特有的包容性(1)中华文化源远流长的原因:汉字传载。

史学典籍存传。

中华文化的包容性。

(2)包容性:①含义:即求同存异和兼收并蓄。

所谓“求同存异,就是能与其他民族的文化和谐相处,所谓“兼收并蓄,就是能在文化交往中吸收、借鉴其他民族文化中的积极成分。

②意义:这种文化的包容性有利于各民族文化在和睦的关系中交,增强对自身文化的认同,对外域文化的理解。

中国文化的特质有哪些?中国文化的特质,第一是多元性,第二是包容性,第三是连续性。

一、中国文化具有多元性的特点。

儒家思想是传统社会的主流思想,是大传统。

但实际上要从中国文化的整体来讲,儒释道三家的思想自魏晋南北朝以来始终是并存的,这说明中国的学术思想具有多元的性质。

二、中华文化的另一个特质,是它的包容性。

中国文化不排外,儒家思想对佛道的包容和吸收是一个显例。

道教也是多方面吸收。

中国人也不排外,即使是偏远的文化不发达的穷乡僻壤,那里的民众也不排外。

遇有不同国度、不同风俗的人们,他们对不同的衣着打扮会好奇、会围观,但是绝不嘲笑。

也可以说,包容性是中国文化的最大特点。

三、中国文化还有一个特征是它的连续性。

五千年的文明,三千年有文字可考的历史,其文化的思想和礼俗,大体上延续下来了。

中间当然有变异,有时也会产生文化的断裂,但中国文化的根脉、种姓特征、风俗习惯,可以说一直延续到现在,这和书写工具汉字有很大关系。

论中国传统文化的基本特征论中国传统文化的基本特征中国传统文化,是指在中国大地上由中华民族共同创造的相对于现在而言的一切文化创造活动与文化成果。

中国传统文化浩大恢弘,但其内在的基本特征,即历史地表现出来的与其他民族的文化相区别的独具特色的文化特性或气质则是清晰的。

而透过纷繁复杂的文化现象,揭示中国传统文化内在特性与气质,对我们从哲学层面上求得对中国传统文化明确理解和总体把握,无疑又是极有裨益的。

对中国传统文化基本特征的界定,学术界历来说法不一,有的论者将传统文化归为以求善为目标的伦理型文化,有的论者以民族的文化心理素质作为解析传统文化特征的基本内核,有的论者把传统文化的基本特征视为伦理审美型或伦理的人文主义。

不难发现这些论者的视角都是沿着精神方面或社会意识形态的线索去界定传统文化的基本特征的。

李宗桂就说:“物质文化、制度文化等方面的特质,固然也能甚而更能广泛地反映文化的民族性,但较之精神方面的特质,它就显得不那么集中、深刻”[1]。

因而他是主张从“价值观念、思维方式、心理状态、精神风貌”等方面考察传统文化的本质特征的。

与此不同,冯天瑜认为对民族文化差异性特征的考察必须通观民族所处的地理环境、所从事的物质生产方式、所建立的社会组织形态等独特而多样的复杂因素,精神特质的形成也要结合这些因素的作用去分析[2]。

比较而言,我们更倾向于后者的视野,一个民族的文化特征不能简单地用精神性或意识形态的方面去概定而缺乏地理环境、生产方式及社会形态诸特性的相应发明,或可说,这至少是不全面的因而也无法完整地揭示文化的民族性差异和独特风貌。

但地理环境作为影响文化特征的因素,放到经济生产方式的文化意义中去探讨似乎更妥帖些,刻意由地理因素单独引出一类文化特征既与生产方式或社会形态视角上谈的文化特征的相关分析重叠杂糅,也易流于地理环境决定论之缺失。

另外,从社会意识形态的角度谈文化特征固然已涵括思想文化的层面,但若把思想文化流派的线索单独论列无疑会更见清晰,有利于更富深度地厘定传统文化的多维特征。

一、中华文化的基本特征有哪些?源远流长和博大精深素材:只为60多年前对战友的一句承诺,86岁的欧兴田放弃天伦之乐,拖着病弱之躯,自带干粮,两年内四上北京、走访六省,为重建淮北西大门抗日烈士陵园四处奔走,并坚持为2400多位牺牲的战友们守墓30年,被选为诚实守信的“中国好人”;黑龙江省佳木斯市中学女教师张丽莉因在车祸瞬间为救学生,导致双腿被轧断高位截瘫,生命状况堪忧。

张丽莉的感人事迹引发社会各界高度关注,被称赞为“最美女教师”;“人就算活150岁,如果没为别人做点有益的事,那也是虚度了年华。

”钟晶,一个80后独生女,一个坚守在大山深处的乡村医生。

2008年,她为了与在乡镇工作的丈夫团聚,辞掉大医院的工作,来到贵州某乡村卫生室,乡村医生。

不久,丈夫调入州府,她却仍然独自坚守。

没有澡堂、时常停电、没有城市里五彩斑斓的时装和灯红酒绿的夜生活,乡村的寂寞无边无际……但她一一承受,并用精湛的医术和贴心的服务为当地少数民族群众解除病痛。

她得到了乡村百姓无限的信任,她是网民眼中“最美乡村女医生”。

如今,每每当我看到我国运动健儿在奥林匹克运动会上摘金夺银时,看到中国的神五,神六,嫦娥一号飞上天空时,看中华人民到被外国认可时,心中就充满着骄傲自豪与高兴。

习近平总书记最近在山东考察时强调,一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴盛为支撑的,中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件。

学习这一重要讲话,对于贯彻落实党的十八届三中全会精神,深入理解文化兴盛与民族强盛的关系,切实加强全社会的思想道德建设,准确把握中华文化的精神特质,科学对待民族文化传统,具有重要的意义。

国家民族的强盛要以文化兴盛为支撑文化归根结底是一定社会政治经济的反映,但同时又具有自身的相对独立性。

这种独立性不仅表现在特定的文化可以促进或者阻碍特定的社会政治经济的发展,而且最为集中地表现在文化作为人类精神的凝聚与历史文明的积淀,可以在满足人的内在精神需求、引领社会发展方向等方面发挥不可替代的重要作用。