出血性脑梗死影像学研究进展

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:6

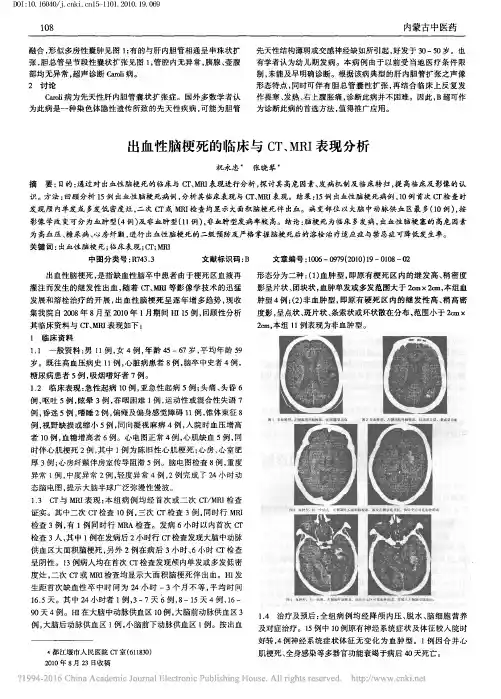

出血性脑梗死患者61例的临床影像分析及治疗【摘要】目的:探讨研究出血性脑梗死患者的临床影像学特点。

方法:对笔者所在医院2009年2月-2011年12月所收治的出血性脑梗死患者61例的临床影像学特征进行了回溯式对比分析。

结果:经ct或mri确诊后,均选用抗凝及抗血小板药物行集中治疗,并适当进行脱水降颅压及对症治疗,同时稳定血压值。

最终全部61例患者中,痊愈或好转出院56例,另有3例因病情加重昏迷进入icu,2例因脏器功能衰竭死亡。

结论:ct扫描对于出血性脑梗死的急性期诊断较为敏感,可以用于主导治疗并预估预后,而mri则可以为患者的出血性脑梗死分期起到重要的确认意义。

【关键词】出血性脑梗死; ct; mri中图分类号 r743 文献标识码 b 文章编号 1674-6805(2013)4-0062-01脑梗死在临床上分为缺血性和出血性两大类,同时发生两种病变则称为混合性脑梗死。

出血性脑梗死作为近年来极为常见的脑血管疾病一直严重威胁着现代人尤其是高龄人的身心健康,且临床病死率较高[1]。

同时近年来随着ct及mri等影像学技术的临床发展,已经可以支撑在临床上进行脑梗死患者的医学分析。

临床上出血性脑梗死的脑部ct或mri扫描检查会显示为在脑部本应属低密度区域却出现了局限性高密度影像[2]。

为探讨研究出血性脑梗死患者的临床影像学特点,本文对笔者所在医院2009年2月-2011年12月所收治的出血性脑梗死患者61例的临床影像学特征进行了回溯式对比分析,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本文选取了笔者所在医院2009年2月-2011年12月所收治的出血性脑梗死患者61例作为研究对象。

其中男39例,女22例,年龄39~68岁,平均(52.4±6.1)岁。

患者中45例具有心脏病史,主要包括心源性脑栓塞、脑血栓、冠心病、风湿性心脏病及高血压等疾病。

患者的主要临床症状包括:眩晕、呕吐、癫痫发作、思维迟缓等障碍,并伴有单侧或局部瘫痪。

老年出血性脑梗死的头CT、MRI诊断及临床治疗效果分析张力【摘要】目的分析老年出血性脑梗死的头CT、MRI诊断及临床治疗效果.方法选择我院2011年6月至2016年5月收治的36例老年出血性脑梗死患者作为观察对象,所有患者均接受头颅CT与MRI检查,并与病理检查结果对照,对比两种方法的诊断价值.结果 36例患者通过血管造影病理检查分为急性期患者10例、亚急性期患者18例、慢性期患者8例.通过头颅CT检查有32例患者确诊,2例误诊;MRI检查30例患者确诊,1例误诊.MRI检出率稍高于头颅CT,但是差异无明显统计学意义(P<0.05).对患者采取针对性的治疗措施,其中4例患者治愈、28例患者好转、2例患者昏迷、另外2例患者死亡.结论老年性出血性脑梗死患者应用头颅CT和MRI 检查均能够获得较好的效果,两种方法各自具有不同的优势,早诊断、早治疗对于改善患者预后具有积极意义.【期刊名称】《中国医药指南》【年(卷),期】2017(015)036【总页数】2页(P117-118)【关键词】老年出血性脑梗死;CT;MRI;诊断;临床效果【作者】张力【作者单位】绥中县医院神经内科,辽宁葫芦岛125200【正文语种】中文【中图分类】R743.3出血性脑梗死是在脑梗死基础上继发的病症,脑梗死患者由于血压升高、治疗后过早活动、血管再通等因素会造成梗死区域的脑组织形成血肿或直接出血[1],对患者的预后造成非常大的影响,甚至造成死亡。

老年人生理各项功能对比年轻人出现很大的退化,发生出血性脑梗死之后的危险性更大[2]。

因此,及早确诊并采取有效的措施治疗非常重要。

临床上常用的影像学辅助手段有头颅CT以及MRI,两种方法具有不同的优缺点,本文对36例患者的资料进行回顾性分析,探讨头颅CT 与MRI对于老年出血性脑梗死患者的临床诊断价值,现总结方法和结果如下。

1 资料与方法1.1 一般资料:选择我院2011年6月至2016年5月收治的36例老年出血性脑梗死患者作为观察对象,患者的主要临床表现有:偏瘫24例、肢体感觉障碍15例、语言功能障碍11例、头痛、恶心等颅内压上升表现的患者有14例;其中有男性患者24例、女性12例;年龄最小的为61岁、最大为87岁,平均为(69.32±7.36)岁;36例中有血肿型16例、非血肿型20例;其中9例患者合并有糖尿病、19例患者合并有高血压、4例合并冠状动脉粥样硬化、4例合并心房颤动,所有患者均通过血管造影确诊为出血性脑梗死。

出血性脑梗死影像学研究进展关键词脑梗死出血性急性脑血管病是临床常见病,脑梗死占50%~80%[1],而出血性脑梗死(hi)临床较为少见,hi亦称梗死后脑出血,是指脑动脉栓塞或血栓形成发生脑梗死后,由于动脉再通血液从病变血管溢入脑组织,出血性脑梗死(hi),是指缺血性脑卒中梗死区内继发性出血,由fisher等于20世纪50年代首先提出这一术语[2]。

临床上hi 并非少见,且病死率较高。

随着ct和mri的广泛应用,hi已由尸检诊断逐步变成临床诊断,对其认识也日益加深。

对急性缺血性卒中患者溶栓和抗凝治疗的评价与争论,更引起了人们对hi的重视。

现仅就hi的研究进展综述如下。

病理hi的病理改变是在缺血坏死的脑组织中有多处点状至片状出血,互相融合成大小不等的出血灶,好发于灰质(皮质、基底节、丘脑),白质出血少[3]。

可分为两型:①毛细血管型出血:发生在累及大脑皮质的周边部,在皮质或皮质下,出血灶为点片状,直径由针尖大到1cm,暗红色,边界清,均匀、弥散分布,镜下可见以一个管壁水肿的毛细血管为中心,周围有一圈红细胞,为环形出血。

多个环形出血连成不规则形出血。

毛细血管增生,呈枝芽状生长,部分扩张成圆形和囊状。

部分被挤压成裂隙状。

二者均可见管壁破裂,周围大量红细胞堆积[4~5]。

②小动脉型出血:多发生于基底节区附近,出血灶近梗死中心部,表现为血肿,多为单发、圆形,直径2~8cm,呈暗红色,与周围梗死组织边界清楚。

镜下见出血灶内大量圆形,饱满的红细胞挤压周围脑组织,小动脉内皮细胞肿胀,中层弹力纤维断裂,管壁破裂出血。

发生机制闭塞血管再通:动脉被栓塞后,闭塞远端的血管发生缺血性改变,继而麻痹扩张及血压下降,使栓子推向远端,或栓子破碎崩解向远端移动,阻塞于更细小的动脉分支,原被阻塞的动脉恢复正常的血循环及压力,血液可自发生缺血性改变的动脉中漏出,甚至在血压作用下使其破裂出血[6]。

侧枝循环形成:动物实验证实,良好的侧枝循环是发生hi的必要条件。

脑出血和脑梗死的影像学表现脑出血和脑梗死的影像学表现第一章引言脑出血和脑梗死是两种常见的脑血管疾病,其影像学表现是临床诊断与治疗中不可或缺的依据。

本文将详细介绍脑出血和脑梗死的影像学表现,并对其进行细化分类和描述,以便临床医生能够准确诊断和治疗这些疾病。

第二章脑出血的影像学表现1.脑出血的定位a.脑干出血i.脑干内出血的影像学表现ii.脑桥出血的影像学表现iii.小脑幕裂出血的影像学表现b.大脑半球出血i.常见脑出血定位及其影像学表现ii.真正意义上的脑出血和陈旧性脑出血的影像学特征2.脑出血的形态学分类a.线性出血的影像学表现b.继发性出血和撞击性出血的影像学表现c.全脑出血和多发性出血的影像学表现d.溢血和血肿的影像学表现3.脑出血的影像学标志a.脑出血的早期影像学表现b.病理性脑出血的影像学特征c.脑出血后的影像学变化第三章脑梗死的影像学表现1.脑梗死的定位a.大脑中动脉分布区脑梗死的影像学表现b.大脑后循环动脉分布区脑梗死的影像学表现c.大脑前循环动脉分布区脑梗死的影像学表现2.脑梗死的形态学分类a.急性脑梗死的影像学表现b.亚急性和慢性脑梗死的影像学表现3.脑梗死的影像学标志a.脑梗死的早期影像学表现b.梗死灶周围脑水肿和灶旁血管征象的影像学表现c.病理性脑梗死的影像学特征d.脑梗死后的影像学变化第四章附件本文档附有相关影像学图片供参考,详见附件。

第五章法律名词及注释1.脑出血:________指由于脑血管破裂造成的血液在脑组织内积聚的疾病。

2.脑梗死:________指由于脑血管阻塞导致的脑组织缺血和坏死的疾病。

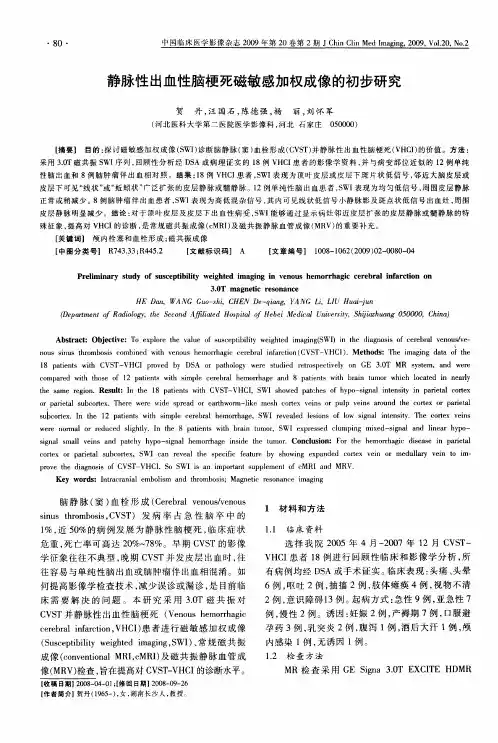

1.5T磁共振磁敏感成像在脑出血性病变中的诊断研究摘要:目的:分析1.5T磁共振磁敏感成像在脑出血性病变中的诊断研究。

方法:选取2021年6月-2023年6月收治我院的132例脑出血性病变患者,采用随即分组的方式分为两组,对照组与观察组,每组66例。

观察组实施SW1序列扫描,对照组实施常规MRI扫描模式。

对比两组患者出血灶检出情况;对比两组患者扫描图像征象;对比两组患者病因检出情况。

结果:对照组出血灶占比26(39.39),观察组出血灶占比为42(63.64);对照组微出血灶占比12(18.18),观察组微出血灶占比24(36.36);观察组出血面积7.02±1.21高于对照组出血面积5.13±1.12;观察组出血量38.13±5.06,高于对照组出血量29.13±4.10(P<0.05)。

常规MRI序列检查方式,无法对急性混合性脑梗死和胶质瘤等颅内占位性病变进行鉴别。

SWI下血肿范围更加清晰。

结论:与常规MRI检查方式相比较,采用SW1扫描方式,能够清楚检查患者出血灶,提升检出概率,了解患者病因,为患者临床指导有重要意义。

关键词:1.5T磁共振磁;敏感成像;脑出血性病变[Abstract] Objective: To analyze the diagnostic study of 1.5T magnetic resonance magnetic sensitivity imaging in cerebral hemorrhage lesions. Method: 132 patients with cerebral hemorrhage lesions admitted to our hospital from June 2021 to June 2023 were randomly pided into two groups: the control group and the observation group, with 66 patients in each group. The observation group underwent SW1 sequence scanning, while the control group underwent routine MRI scanning mode. Compare the detection of bleeding lesions between two groups of patients; Compare the scanning image signs of two groups of patients; Compare the detection of etiology between two groups ofpatients. Result: The proportion of bleeding lesions in the control group was 26 (39.39), while the proportion of bleeding lesions in the observation group was 42 (63.64); The proportion of microbleeding lesions in the control group was 12 (18.18), while the proportion of microbleeding lesions in the observation group was 24 (36.36); The bleeding area in the observation group was 7.02 ± 1.21 higher than that in the control group, which was 5.13 ± 1.12; The observation group had a bleeding volume of 38.13 ± 5.06, which was higher than the control group's bleedin g volume of 29.13 ± 4.10 (P<0.05). The conventional MRI sequence examination method cannot differentiate intracranial occupying lesions such as acute mixed cerebral infarction and glioma. The hematoma area is clearer under SWI. Conclusion: Compared with conventional MRI examination methods, using SW1 scanning can clearly examine the patient's bleeding focus, improve the detection probability, understand the patient's etiology, and have important clinical guidance for patients.Keywords: 1.5T magnetic resonance imaging; Sensitive imaging; Cerebral Hemorrhagic Lesions前言:脑出血是指脑组织原发性内出血,病情变化快,冰沁及其凶险,致残率和致死率较高[1]。

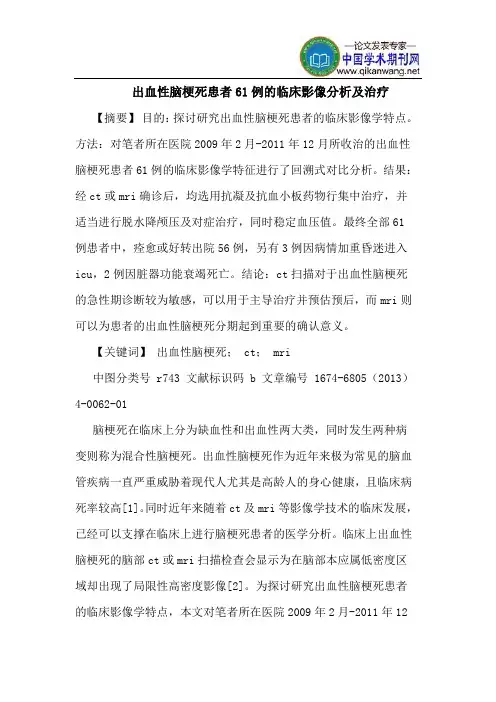

22例出血性脑梗死的核磁共振成像分析[摘要]目的通过研究出血性脑梗死的核磁共振成像的临床资料来提高现在人们对出血性脑梗死的磁共振成像的了解与认知水平。

方法对我院收治的22例出血性脑梗死的核磁共振成像的影像学资料进行回顾性分析。

结果 mri表现为出血性脑梗死共22例,其中发生在颞叶12例,颞顶枕叶4例,颞枕叶3例,颞顶叶2例,额颞顶叶1例。

结论通过分析资料得出mri对出血性脑梗死的认知与诊治都有很大的临床价值。

[关键词] 出血性脑梗死;核磁共振成像[中图分类号] r743.3 [文献标识码] b [文章编号] 2095-0616(2013)06-107-02出血性脑梗死是指在脑梗死期间,由于缺血区血管重新恢复血流灌注,导致的梗死区内出现继发性出血,脑ct扫描或脑mri检查显示在原有的低密度区内出现散在或局限性高密度影。

这种现象称之为出血性脑梗死或脑梗死后脑出血[1],本研究使用核磁共振成像诊治出血性脑梗死,现报道如下。

1 资料与方法1.1 一般资料将我院2010年9月~2011年11月所收治的22例出血性脑梗死患者的临床资料进行统计。

男15例,年龄38~75岁,平均(53.2±4.4)岁;女7例,年龄42~70岁,平均(48.7±3.4)岁。

患者的临床表现:头晕、恶心、四肢无力、活动困难、意识模糊等,出现此类临床症状加重或者是已经确诊的患者进行颅脑核磁共振成像检查。

1.2 方法将已确诊或临床症状加重的患者采用semens im pact1.5tmr成像仪进行检查,所有的患者做横轴位se序列t1wi、t2wl、dwi,冠状位se序列,所有的扫描层厚度为5.0 mm,层间距为1.0 mm,需要进行扫描的层数为15~20层之间[2]。

2 结果通过分析22例患者的临床资料,出血性脑梗死患者22例,梗死形态表现扇形或三角形的13例,不规则形状为5例,形状为斑点的4例。

扫描时间在2~5 d的9例,6~12 d的7例,12 d以上的6例。

脑出血和脑梗死的影像学表现脑出血和脑梗死的影像学表现脑出血的影像学表现脑出血是指血液在脑组织内溢出,并导致脑组织受损的情况。

脑出血可以分为原发性和继发性两种类型。

其中,原发性脑出血是由于脑血管破裂导致,而继发性脑出血则是由其他疾病引起的。

在影像学上,脑出血的表现主要为以下几点:1. 血肿形态:脑出血引起的血液聚集在脑组织内形成的血肿,其形态可见出血灶呈现为高密度区域。

根据血肿的形态、大小和位置来判断脑出血的严重程度。

2. 出血范围:脑出血可发生在不同部位,常见的有脑实质出血和蛛网膜下腔出血。

脑实质出血常见于基底节区、大脑半球、小脑等处,呈现为局限性或弥漫性出血,可通过影像学技术进行定位和评估。

而蛛网膜下腔出血则是指蛛网膜下腔内的出血,常见于颅内动脉瘤破裂引起。

3. 血肿吸收和水肿形成:在脑出血后,血肿的吸收和脑组织的水肿形成是常见的变化。

通过影像学检查可以观察到血肿的吸收程度和脑组织的水肿情况,辅助判断脑出血的病情发展和预后。

脑梗死的影像学表现脑梗死是指脑血管阻塞导致脑局部缺血的病情。

脑梗死可分为大面积梗死和小面积梗死两种类型。

大面积梗死指的是脑血管主要分支或多个分支的阻塞,而小面积梗死则是指脑血管小分支的阻塞。

在影像学上,脑梗死的表现主要为以下几点:1. 梗死灶影像学改变:脑梗死引起的梗死灶在影像学上可见为低密度区域。

梗死灶的形态、大小和位置可通过影像学检查进行观察和评估。

2. 梗死形成时间:脑梗死的形成是一个渐进的过程,梗死灶的改变会随着时间的推移而发生变化。

通过不同时间点的影像学检查,可以观察到梗死灶的演变情况,有助于确定梗死的发生时间。

3. 梗死灶血管供应区域:脑梗死的影像学检查可帮助确定梗死灶的血管供应区域,进一步评估脑梗死的程度和范围。

另外,脑梗死还可以鉴别出其他类型的血管病变,如动脉狭窄、血栓形成等,对于进一步指导治疗和预后评估也具有重要意义。

综上所述,通过影像学检查可以清晰地展示脑出血和脑梗死的影像学表现,对于发现、定位和评估这些脑血管疾病具有重要意义。

出血性脑梗死影像学研究进展

关键词脑梗死出血性

急性脑血管病是临床常见病,脑梗死占50%~80%[1],而出血性脑梗死(hi)临床较为少见,hi亦称梗死后脑出血,是指脑动脉栓塞或血栓形成发生脑梗死后,由于动脉再通血液从病变血管溢入脑组织,出血性脑梗死(hi),是指缺血性脑卒中梗死区内继发性出血,由fisher等于20世纪50年代首先提出这一术语[2]。

临床上hi 并非少见,且病死率较高。

随着ct和mri的广泛应用,hi已由尸检诊断逐步变成临床诊断,对其认识也日益加深。

对急性缺血性卒中患者溶栓和抗凝治疗的评价与争论,更引起了人们对hi的重视。

现仅就hi的研究进展综述如下。

病理

hi的病理改变是在缺血坏死的脑组织中有多处点状至片状出血,互相融合成大小不等的出血灶,好发于灰质(皮质、基底节、丘脑),白质出血少[3]。

可分为两型:①毛细血管型出血:发生在累及大脑皮质的周边部,在皮质或皮质下,出血灶为点片状,直径由针尖大到1cm,暗红色,边界清,均匀、弥散分布,镜下可见以一个管壁水肿的毛细血管为中心,周围有一圈红细胞,为环形出血。

多个环形出血连成不规则形出血。

毛细血管增生,呈枝芽状生长,部分扩张成圆形和囊状。

部分被挤压成裂隙状。

二者均可见管壁破裂,周围大量红细胞堆积[4~5]。

②小动脉型出血:多发生于基底节区附近,出血灶近梗死中心部,表现为血肿,多为单发、圆形,直

径2~8cm,呈暗红色,与周围梗死组织边界清楚。

镜下见出血灶内大量圆形,饱满的红细胞挤压周围脑组织,小动脉内皮细胞肿胀,中层弹力纤维断裂,管壁破裂出血。

发生机制

闭塞血管再通:动脉被栓塞后,闭塞远端的血管发生缺血性改变,继而麻痹扩张及血压下降,使栓子推向远端,或栓子破碎崩解向远端移动,阻塞于更细小的动脉分支,原被阻塞的动脉恢复正常的血循环及压力,血液可自发生缺血性改变的动脉中漏出,甚至在血压作用下使其破裂出血[6]。

侧枝循环形成:动物实验证实,良好的侧枝循环是发生hi的必要条件。

脑梗死,特别是大面积脑梗死后,周围组织水肿,一方面使其中的毛细血管受压发生缺血坏死及内皮损害;另一方面局部形成新生侧支血管以代偿梗死区缺血,病程第2周后脑水肿消退,在闭塞血管再通及侧支血管作用下,坏死的毛细血管破裂出血,同时因新生血管管壁发育不全,受血流冲击后也可发生出血或渗出,引起梗死周围点状和片状出血[7]。

危险因素

梗死面积及水肿程度:大面积脑梗死是hi最危险因素之一。

有研究报道,大面积脑梗死发展为hi的几率是52.9%~71.4%,是小面积脑梗死的12倍。

梗死后脑水肿越重,占位效应越明显,越容易发生hi,且一旦发生hi出血量越大。

梗死部位:皮质梗死较皮质下梗死更容易并发hi,这与皮质梗死

多为较大动脉闭塞,易于再通,梗死、水肿范围较大,侧枝循环丰富有关[4]。

血糖升高:高血糖加重局灶缺血性脑损害,可使梗死灶增大,脑水肿加重,使梗死后出血增多。

在动物实验中,高血糖可使出血机会增加5倍,出血范围大25倍。

其机制相当复杂,可能与高血糖时梗死局部酸中毒使血管内壁受损,毛细血管易破裂出血有关。

血压升高:无论出血性或者缺血性脑卒中,高血压都是其重要的危险因素。

在hi中,相对高的血压能使梗死灶周围血管内压力增高,导致缺血性损伤的血管破裂出血。

抗凝、溶栓治疗:美国国家神经病与卒中研究所研究表明,应用tpa治疗急性缺血性脑卒中,治疗组与安慰剂组比较,症状出血率各为20%和3%,致死出血率分别为2.9%及0.3%,治疗组明显高于对照组,两组比较有显著性差异;国内有研究表明,长期口服阿司匹林及脑梗死早期应用降纤治疗者中,hi组明显多于非hi组,说明抗凝、溶栓治疗是hi的易发因素[8]。

基本影像表现

ct和mri是诊断hi的最重要无创性检查,临床和影像表现复杂的病例需鉴别诊断时,可行增强扫描或mri检查。

出血性脑梗死的典型ct表现为低密度梗死区内散在斑片状高密度影,有学者又将其称为“胡椒和盐”样改变。

hi在头颅ct上可表现为以下三型:①中心型:往往梗死灶较大,楔形分布,出血量相对较大,高密度团块,出血灶位于病灶中心,出血多者,高密度区不均匀,几乎覆

盖整个梗死灶,周围水肿加重,占位明显。

②边缘型:梗死灶可大、可小,出血的高密度影呈带状、弧状、断续环状,出血量一般较小[9]。

③混合型:以上二者兼而有之,往往以其中一型表现为主,以中心型为主者稍多。

hi在头颅mri上的表现因检查时间距出血时间不同,表现为三期,急性期t1wi呈高信号、t2wi呈低信号。

亚急性期t1wi、t2wi均呈高信号。

慢性期t1wi、t2wi均呈低信号。

由于传统mri对超早期脑出血不敏感,而头颅ct可在起病后即刻发现幕上出血或较明显的后颅窝血肿,因此多数学者认为,急性期首选检查为ct。

但mri可明确显示亚急性期因ct值降低而难以发现的出血灶,且数日后也能发现出血降解产物,故反复行头颅mri 检查对hi诊断的准确性几乎接近尸解结果[10]。

随着功能性mri 和快速成像技术的迅猛发展,有研究表明,mri对梗死后的出血性转化具有较高的预测及检测价值,对脑梗死超早期的溶栓治疗具有较大的指导意义[11]。

由于mri拥有良好的软组织分辨力及多参数、多序列成像,可以更加清楚区分灰质、白质、深部灰质核团和出血。

ht有以下特征性强化征象:①湮没征:指位于脑表面皮质的出血灶湮没于脑回状强化的范围之内;②轮廓征:深部块状出血灶边缘轮廓明显强化;③逐渐强化:随扫描时间延长,出血灶边缘强化逐渐明显,表现在注射对比剂后行多期扫描,出血灶边缘强化更加明显。

脑血管造影:脑血管造影可对某些hi病例提供诊断线索,可发

现原闭塞血管再通或原梗死部位血管腔内的阴影缺损,偶见对比剂外渗到出血区而有助诊断。

ht为同一病灶的两种不同性质的病变,确诊主要依赖影像学检查,ct扫描为首选。

随着时间的推移,ct和mri的变化情况与颅内出血大致相同。

笔者认为,ht的影像学表现与梗死范围密切相关,有一些特征性影像学表现:①梗死累及皮质时,出血灶多位于脑皮质,呈迂回曲线状勾划出脑回轮廓;②梗死位于脑深部时,出血灶呈团状或点状,多位于病变内侧;③大面积脑梗死同时累及皮质和深部时,出血灶可以多发,分布散在,位于深部和(或)皮质[12]。

参考文献

1 陈新晖,张廷,夏国强,等.出血性脑梗死的临床及ct分析[j].

实用放射学杂志,2004,20(12):1060-1062.

2 常勇,雷益,李顶夫,等.脑脂肪栓塞的ct和mri诊断(附3例分析)[j].放射学实践,2004,19(9):635-637.

3 李俐涛,尹静.出血性转化的研究进展[j].脑与神经疾病杂志,2007,15(2):152-155.

4 朱敏,宋先东,姜华.出血性脑梗塞的影像学分析[j].牡丹江医学院学报,2007,28(6):58-59.

5 王冉,陈建新,蔡惠芳.出血性脑梗死的影像学诊断[j].基层

医学论坛,2009,13(19):639-640.

6 刘燕妮,刘亚妮.出血性脑梗死的出血转变机制研究进展[j].

国外医学,神经病学神经外科学分册,1998,25:299.

7 罗琳,厍鑫,邱利军,等.出血性脑梗塞的影像学分析[j].内蒙

古医学杂志,2008,40(2):178-179.

8 马利军,苏宁,周艳丽,等.磁共振弥散成像(dwi)技术在脑缺血梗塞性病变中的诊断价值[j].中华医学会放射学分会第七届全国磁共振大会,2007.

9 pullicino p.smalldeep infarcts diagnosed on computed to

-mography[j].neurotogy,1980,30:1090.

10 张祥建,李春岩.出血性脑梗死[j].实用心脑肺血管病杂志,2006,14(4):265-266.

11 王苇,李澄,杜芳.脑梗死后出血性转换的特征性影像表现及

分型[j].放射学实践,2004,19(11):814-816.

12 陈新晖,张延,夏国强.出血性脑梗塞的临床和ct分析[j].

实用放射学杂志,2004,20(12):1060-1062.。