外层渗出性视网膜病变临床表现

- 格式:docx

- 大小:16.55 KB

- 文档页数:2

什么是视网膜病变相信大家肯定都知道视网膜对于我们人体的重要性吧,我们的视网膜如果出现了问题,那么不但会影响到我们的视觉而且还会给我们带来一定的心理压力,所以我们在日常的生活中一旦发现视网膜出现问题一定要及时的去治疗才行,视网膜容易出现病变,下文我们就给大家详细介绍一下视网膜病变的病因以及临床表现。

视网膜病变又称Rieger中心性视网膜炎、青年性出血性黄斑病变。

本病为发生于黄斑部及其周围的弧立的渗出性脉络膜视网膜病灶,伴有视网膜下新生血管及出血。

临床上并不少见,一般为单眼发病,年龄多在50岁以下。

病因原因不明。

目前认为是黄斑部视网膜下有新生血管长入所致,它来源于脉络膜。

病理改变为肉芽肿性炎症。

临床表现中心视力减退,有中心暗点,视物变形。

玻璃体无炎性改变。

眼底在黄斑部有黄灰色渗出性病灶及出血,圆形或椭圆形,边界不清,微隆起,大小为1/4~3/2视盘直径(PD)。

以1PD以下为多见。

病灶边缘处有弧形或环形出血,偶有呈放射形排列的点状出血。

病灶外周有一色素紊乱带。

病变大多以中央凹为中心,半径为1PD的范围内。

病程末期,黄斑区形成黄白色瘢痕。

检查荧光眼底血管造影检查,在动脉早期或动脉期,相当于渗出灶处有颗粒状、花边状等多种形态的新生血管网。

出血区遮蔽荧光,出血上缘有透风荧光区。

后期新生血管有荧光素渗漏形成强荧光区。

鉴别诊断要与视网膜静脉阻塞、高血压视网膜病变、低灌注视网膜病变鉴别。

在上面的文章里面我们介绍了视网膜对于人体的重要性,如果我们的视网膜出现异常的情况大家一定要及时去治疗才行,视网膜病变是视网膜容易出现的一种病症,上文详细为我们介绍了视网膜病变的症状以及视网膜病变的病因和检查的方法。

早产儿视网膜病变怎么分期分区早产儿视网膜病变是指出生时身体未发育完全,导致眼睛内部结构未完全形成,从而引起视网膜发育异常的一种病变。

这种病变可能会导致婴儿失明,因此需要早期诊断和治疗。

本文将介绍早产儿视网膜病变的分期分区、治疗方法和注意事项。

一、分期分区1.分期早产儿视网膜病变的分期是由美国儿科学会提出的,分为5个分期,分别是:(1)Ⅰ期:表现为视网膜三叉神经轨迹区内小白点。

这种白点有时难以分辨,需要医生进行检查。

(2)Ⅱ期:表现为视网膜内有锥状凸起,但没有断裂。

(3)Ⅲ期:表现为视网膜内有大的锥状凸起,且有一定程度的出血和增生组织。

(4)Ⅳ期:表现为视网膜内有网状纤维组织,且视网膜有完全或部分脱离。

(5)Ⅴ期:表现为视网膜内有血管瘤。

2.分区早产儿视网膜病变的分区是指视网膜内的区域,按照部位分为3个区,分别是:(1)区1:包括视神经盘周围和黄斑中心区域。

(2)区2:包括黄斑内侧和外侧区域。

(3)区3:包括黄斑外围区域。

二、治疗方法早产儿视网膜病变的治疗方法主要包括:1.观察对于Ⅰ期和Ⅱ期的早产儿视网膜病变,医生可以采用观察的方法,情况不严重时,一些病变可以在数周甚至数月内自行愈合。

2.激光治疗对于Ⅲ期早产儿视网膜病变,可以尝试激光治疗。

激光治疗可以帮助减缓视网膜的增生和出血情况,从而减少病变的严重程度。

3.手术治疗对于Ⅳ期和Ⅴ期早产儿视网膜病变,需要手术治疗。

手术包括玻璃体切除术、巩膜瓣移植术和视网膜手术等。

这些手术可以减轻视网膜脱离的情况,从而预防失明。

三、注意事项1.定期检查早产儿视网膜病变病情进展较快,因此有早产史的婴儿需要从出生后的第一周开始定期接受眼科医生检查,以便及时发现病变。

2.预防感染对于出生时体重低于2000克的早产儿,由于其免疫系统尚未发育完全,很容易受到感染,因此需要采取措施预防感染。

3.保持营养均衡良好的营养可以增强早产儿的身体素质,同时也可以预防早产儿视网膜病变。

因此需要科学合理地安排早产儿的饮食和营养。

眼睛视网膜脱落常见疾病症状和治疗方法视网膜是位于眼睛内部的感光层,负责将光线转化为神经信号并传递至大脑。

然而,由于各种原因,视网膜有可能脱落,导致视力受损甚至完全丧失。

视网膜脱落是一种常见的眼科疾病,本文将介绍其常见症状和治疗方法。

一、视网膜脱落的症状视网膜脱落通常表现为以下几种常见症状:1. 视力下降:视网膜脱落会导致视力急剧下降,患者可能感到模糊或失明的区域。

2. 闪光和飞蚊症:有些患者在视网膜脱落前会出现闪光或飞蚊症的症状,即眼前出现闪烁的亮点或浮动的黑点。

3. 突发黑暗影子:患者可能感到视野中出现不明原因的黑暗影子或幕状遮挡物。

4. 外观变化:有些患者可能会感到眼球异常移动或位置改变,甚至可能出现眼球震颤。

5. 视野缺失:在视网膜脱落的严重情况下,患者可能会出现视野缺失或扭曲,无法清晰看到某些区域。

二、视网膜脱落的治疗方法视网膜脱落是一种严重的眼科疾病,如果不及时治疗,可能导致永久的视力损害。

下面是常见的视网膜脱落治疗方法:1. 激光治疗:对于视网膜脱落的早期病情,激光治疗可以有效地将视网膜重新固定到眼球壁上。

这种治疗方法需要专业医师进行操作,通过激光的作用将视网膜与眼球壁进行粘合。

2. 冷冻治疗:冷冻治疗是一种非侵入性治疗方法,通过低温冷冻的作用固定视网膜。

这种方法适用于早期视网膜脱落,可以帮助恢复视力和预防病情进一步发展。

3. 玻璃体手术:对于较为严重或复杂的视网膜脱落,可能需要进行玻璃体手术。

这种手术通过切除玻璃体并修复视网膜,以恢复视力和稳定眼球内部结构。

4. 植入眼球填充物:在一些特殊情况下,医生可能会推荐植入眼球填充物。

这种方法通过注射填充物填充眼球,以恢复眼球形状和视网膜位置。

5. 视网膜游离手术:当视网膜脱落较为严重或治疗方法无效时,可能需要进行视网膜游离手术。

这种手术通过将视网膜切除、植入硅胶气囊并加压,以使其重新固定。

三、预防视网膜脱落的方法除了治疗方法,正确的预防措施也可以帮助降低视网膜脱落的风险。

Coats病是怎么回事?

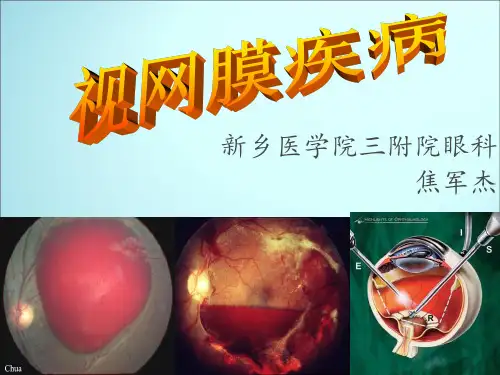

Coats病又称外层渗出性视网膜病变,它是一种视网膜小血管异常而导致的先天性眼病,多发生于青少年男性,12岁以下占绝大多数;通常单眼发病,主要由于视网膜小血管的异常扩张,血管内皮细胞的破坏,使血视网膜屏障功能丧失,引起血液外溢形成大块的渗出和出血。

主要表现为视力下降,瞳孔区出现白色反光,眼底检查:眼底呈现大块状的白色或黄色渗出大量胆固醇结晶沉着和出血,血管畸形扩张,呈球形、卷曲形等,局部发生渗出性视网膜脱离,多呈球型,未脱离处有血管瘤,血管交通支,药物治疗无疗效,早期发现可用激光治疗或视网膜冷冻治疗,使异常血管闭塞,减少渗出,病变区萎缩瘢痕化,可保留部分视力。

本病为先天性,发展较慢,病程较长,每个病人情况各不同。

1、青光眼白内障联合手术适应症和手术方法,术中并发症、预防措施和应急处置;(1)适应症:(1)青光眼同时有白内障并且显著影响视力者;(2)对于早请青光眼或仅局部点一种药物即可将眼压控制在正常的闭角型青光眼,可选择虹膜周边切除术联合白内障摘除术及人工晶体植入术;(3)青光眼药物控制不良,同时伴有未成熟期白内障,视力下降到0.3以下或患者有明显的自觉视物不清,并要求白内障手术者;(4)曾行青光眼手术而眼压仍失控,且晶状体已有明显混浊,估计再次手术可能会有因晶状体混浊加重而引起视力下降者;(5)对于已经是晚期的青光眼同时患有白内障,即使呈管状视野,也应尽量同时联合白内障手术并植入晶体;(6)白内障膨胀期继发青光眼;(7)晶状体源性青光眼;(8)开角型青光眼同时有白内障者。

(2)手术方法:a)复合式小梁切除术联合白内障摘除联合人工晶体植入;b)非穿透小梁手术联合非吸收性青光眼引流器(或透明质酸钠生物胶)联合白内障手术;c)房角分离前房形成联合白内障摘除联合人工晶体植入;d)虹膜周边切除联合白内障摘除联合人工晶体植入;e)眼内引流阀植入术联合白内障摘除联合人工晶体植入;f)青光眼术后滤过泡修补联合白内障摘除联合人工晶体植入。

(3)术中合并症、预防措施和应急处置:a)角膜内皮损伤:前房内始终存有粘弹剂,以保护角膜内皮细胞;b)角膜后弹力层脱离:主要见于:手术器械反复出入前房;或角巩膜缘切口的内口不够大。

因此角巩膜切口不宜过小,若发现有后弹力膜脱离,应在缝合伤口后,想前房内注入消毒空气;c)截囊失败:瞳孔不易散大时,有粘连的虹膜,应彻底分离粘连部位后再进行截囊;若有残留较大的前囊膜片,担心贴附到内皮导致内皮混浊水肿,可在晶体注吸干净后,注入粘弹剂到前房,用撕囊镊撕下或者用囊膜剪剪除;虹膜根部离断:主要见于浅前房的患者,在截囊时截囊针伸入前房而将虹膜勾伤;d)在剪开角巩膜缘的同时或者在角巩膜全层剪开时,角膜剪插入眼内的位置不合适,损伤虹膜根部。

眼科Coats病诊疗技术Coats病又称为外层渗出性视网膜病变(externa1exudativeretinopathy)或视网膜毛细血管扩张症(retIna1te1angiectasis)o1908年由Coats首次报道。

本病不很常见,但也并非十分罕见。

多见于男性青少年,12岁以下占97.2%,女性较少。

少数发生于成年人,甚至老年人。

通常侵犯单眼,偶为双侧,左右眼无差异。

Coats曾将本病眼底镜下特征描述为:(1)眼底有大量黄白色或白色渗出。

(2)眼底有成簇的胆固醇结晶沉着或/和出血。

(3)血管异常,呈梭形、球形扩张,或呈纽结状、花圈状、扭曲状卷曲。

(4)某些病例最后发生视网膜脱离、继发性白内障、虹膜睫状体炎、继发性青光眼。

(5)本病青年男性多见,一般全身健康,无其他病灶。

以往曾将本病分为三种类型:第I型为不伴有血管异常的渗出性视网膜病变。

第II型为伴有血管异常和出血的渗出性视网膜病变。

第III型出现动静脉交通和血管瘤。

后来随着时代的进步尤其是眼底荧光血管造影技术在临床的应用,人们逐渐认识到第三种类型乃是另一类独立血管性疾病,应更名为VonHippe1病,故不再归属于Coats病一类。

1912年1eber报告了发生于成年人的多发性粟粒状动脉瘤病(mu1tip1emi1Iaryaneurysms),其特点是视网膜有微动脉瘤和环状渗出。

目前大多数作者趋向于1eber的病例属于Coats病成人型。

一、病因和发病机制本病病因尚不清楚。

多数作者认为儿童和青少年CoatS病系因先天视网膜小血管发育异常所致。

据推测可能是由于视网膜小血管先天性发育异常,致使局部血管内皮细胞屏障作用丧失,血浆内成分自血管内大量渗出并蓄积于视网膜神经上皮下,导致视网膜组织大面积损害。

成年患者的成因则更为复杂,除有先天性血管异常因素外,可能还有其他原因。

如检测发现有的患者血中胆固醇偏高、曾有葡萄膜炎史,推测炎症可能为其诱因。

也有人发现本病患者类固醇物质分泌量超过正常,糖耐量曲线延长,显示肾上腺皮质功能亢进,故认为内分泌失调和代谢障碍可能在成人型CoatS病的发生发展中也发挥了一定的作用。

视网膜病变的症状,这几种最为常见

关于《视网膜病变的症状,这几种最为常见》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

视网膜病变是一种非常严重的眼部疾病,如果患上这种疾病的话,患者眼前会出现闪光感,还会出现有固定黑影,事物不全的现象,患者的视力也会随之下降,所以大家一定要重视对眼部的检查,一旦发现疾病就尽快治疗。

1、眼前出现闪光感视网膜是眼球最里面一层,它和玻璃体

有着很紧密的联系。

视网膜能够出现马蹄形裂孔是由于玻璃体牵拉所致。

视网膜受到牵拉会引起视网膜产生生物电的效应,此时患者感觉到有闪光感,因此出现这种情况时要及时去就医,让专科玻璃体视网膜大夫做详细的眼底检查,发现病灶。

如果这个时候及时进行激光治疗效果会非常好。

2、眼前固定黑影、视物不全如果患者错过了这个时期往往会出现眼前固定黑影或者出现眼前视物不全现象,说明已经出现视网膜脱离了。

这个时候去医院找专科玻璃体视网膜医生详细检查,医生会根据视网膜脱离范围大小做相应的处理,如激光,注气,外路视网膜复位术等。

3、重视对侧眼的检查对于一只眼睛视网膜脱离了,常规是另一只眼睛也要详细检查。

特别是对于已经做过视网膜脱离复位手术患者,一定要检查另只眼睛。

4、视力下降有的患者不太重视或者感觉迟钝,到了视力降低到眼前指数的时候才觉得要就医了,这个时候检查发现视网膜脱离范围很广泛、波及到了黄斑区,要知道当视网膜脱离波及到黄斑时候是对视力危害非常大,这个位置脱离时间越长术后视力恢复就越差。

coats病的病因治疗与预防Coats1908年由外层渗出性视网膜病变引起GeorgeCoats首先描述,它是以视网膜毛细血管扩张,视网膜内黄白色渗出以及渗出性视网膜脱离为特点的眼底病。

本病须与视网膜母细胞瘤(retinoblastoma,RB)鉴别过去,我院病理科几乎每年都有Coats病误诊为RB然而,在过去的20年里,没有错误的摘除,这应该归功于我们该归功于我们的对待Coats病与RB理解的加深和图像诊断的发展。

与此同时,过去的晚期Coats无所作为的观点也被抛弃了。

一些晚期病例接受了玻璃体手术。

虽然术后视力改善有限,但眼球得以保存,避免了发展成新血管青光眼或眼球萎缩的不幸后果。

本病是一种视网膜血管异常,血管内皮细胞屏障丧失,导致大量血浆渗出视网膜神经上皮层,导致视网膜广泛分离的视网膜病变。

但这种视网膜血管异常是先天性还是后天性,是原发性还是继发性,到目前为止还没有最终结论。

本病的组织学检查多为晚期病例。

Trpathi及Ashton(1971)电子显微镜检查了一个早期典型病例的组织标本,发现血管内皮细胞有空泡和变性。

严重者内皮细胞层完全消失,管壁仅由血浆和纤维层组成,周围有神经胶。

在后期病例的光镜下,视网膜被广泛分离;视网膜变性、萎缩缩和结构被完全破坏;视网膜深层有不同大小的囊腔,囊腔和分离的视网膜下充满出血和蛋白质渗出物;还有不同数量的泡沫细胞和胆固醇结晶,如仙化斑块、色素游离和不同数量。

视网膜血管扩张、管壁增厚和玻璃变性,PAS染色表明血管内皮下基底膜增厚,内皮细胞增生变性。

血管阻塞,也可以看到内皮细胞脱落,甚至全部消失,血液溢出,血管只有轮廓。

视网膜的内外层都有新的血管。

血管周围有淋巴细胞、大单核细胞和其他炎性细胞。

玻璃中有蛋白质渗出物、少量淋巴细胞和大单核细胞。

出血和胆固醇结晶间隙也可以在一些标本中看到。

明显的慢性炎性细胞浸润在脉络膜和视网膜粘附处以及机化结缔组织团块附近。

结缔组织团块位于视网膜脉络膜之间,大小不同。

急性区域性隐匿性外层视网膜病变的临床表现和诊断特点周才喜;张智萍;王莉菲;毛爱玲;刘占芬;李成泉;张武林;杜哲【摘要】目的:探讨急性区域性隐匿性外层视网膜病变(AZOOR)的临床表现、诊断和鉴别诊断特点。

方法经我院临床检查确诊为 AZOOR 的病例15例(15只眼)纳入研究。

所有患者均接受了最佳矫正视力(BCVA)、裂隙灯显微镜、检眼镜、眼底彩色照相、视野、视网膜电图(ERG)、眼底自发荧光照相(FAF)、眼底荧光血管造影(FFA)、吲哚青绿血管造影(ICGA)及光学相干断层扫描(OCT)检查,观察他们的临床特征。

随访3个月~2年,观察他们的预后及转归。

收集患者的所有资料,进行总结分析。

结果15例均为单眼发病。

所有患者均为近视眼。

就诊时主诉视物模糊12例,其中伴闪光幻觉5例、伴视物变色3例;眼前暗点或黑影遮挡3例。

眼底无明显改变者10只眼(占66.67%),黄斑区有小片状陈旧性脉络膜视网膜萎缩灶分布者2只眼(占13.33%),黄斑区色素紊乱者3只眼(占20%)。

11只眼表现为中心暗点或旁中心暗点,占73.33%;4只眼表现为生理盲点明显扩大累及中心凹旁,占26.67%。

视网膜电图(ERG)检查均表现为所有患眼均表现为杆体反应、最大反应、椎体反应、闪烁反应中 a、b 波幅值不同程度下降。

5只眼行 P-VEP 检查显示 P100波峰幅值不同程度下降。

FD-OCT 检查所有患眼的眼底后极部光感受器内外节连接(IS/OS)反光带紊乱,变薄或局部缺失,这些异常改变与视野缺损区相对应;在 FAF、FFA、ICGA 检查中无明显异常改变。

随访3月~2年,15只眼的 BCVA 及视野缺损均得到不同程度的改善,OCT 检查也显示 IS/OS 层反光带逐渐恢复,其中有8只眼(占53.33%)的 BCVA 恢复到发病前水平,5只眼的视野及 OCT 检查完全恢复正常(占33.33%)。

结论AZOOR 以青年女性、近视眼发病为多见;早期眼底无明显改变。

眼科常见综合症第一节结膜一、莱特尔综合症【病因】莱特尔综合症(Reiter syndrone)又称尿道炎-关节炎-结膜炎综合症,病因不明,可能是感染引起的变态反应。

【临床表现】1眼部表现(1)眼部典型表现双侧非特异性结膜炎。

(2)其他可有虹膜炎角膜炎视神经视网膜炎等。

2全身表现(1)尿道炎,有尿道刺激征状。

(2)全身多发性关节炎,具有对称性易复发的特点。

(3)皮肤红斑或脓包疮。

二、干燥性角膜结膜炎【病因与病理】干燥性角膜结膜炎病因不明。

病理检查示腮腺淋巴细胞浸润,泪腺组织被结缔样组织代替。

【临床表现】1 眼部表现(1)泪腺分泌减少为其特征,眼持续性干燥,灼热。

(2)虎红染色阳性,希尔默试验阳性。

(3)结膜上皮角化,晚期有角膜血管翳及角膜混浊。

2全身表现(1)皮肤黏膜干燥。

(2)吞咽困难,胃液胃酸分泌减少(3)关节炎关节肿胀。

(4)慢性或复发性肺部感染。

三、史约-综合症【病因]】史-约综合症(Stevens-Johnson syndrome),又称口腔-粘膜-皮肤-眼综合症,病因不明。

【临床表现】1 眼部表现(1)眼部典型表现卡他性或假膜性大疱性结膜炎化脓性。

(2)其他可有角膜溃疡穿孔,前房积脓及化脓性全眼球炎。

2 全身表现(1)全身皮肤黏膜发生水疱及斑丘疹(2)急性呼吸道感染。

第二节角膜一非梅毒性角膜基质炎【病因】非梅毒性角膜基质炎(Cogan 1 syndrome)病因不明。

【临床表现】1眼部表现(1)双眼大多同时发病,刺激症状明显。

(2)角膜基质炎,呈颗粒状或斑点样浸润。

(3)梅毒血清反应阴性。

2全身表现(1)前庭听觉症状,如恶心呕吐耳鸣。

(2)惊厥发作。

(3)血沉加快,血细胞增加。

二角膜营养不良综合症角膜营养不良综合症(Buckler syndrome)分为三型:1 型是角膜颗粒状营养不良,2型是角膜斑点状营养不良症,3型是角膜格子状营养不良症。

【病因】病因不明。

1型和3型是常染色体显性遗传,2型是隐性遗传。

视网膜脱离的治疗与护理【概念】视网膜脱离是视神经上皮层与色素上皮层的分离。

两层之间有一潜在间隙,分离后间隙内所潴留的液体称视网膜下液。

按病因可分为孔源性(裂孔性),牵拉性和渗出性视网膜脱离。

【临床特点】孔源性视网膜脱离最常见,主要是由于视网膜变性或玻璃体的牵拉使视网膜神经上皮层发生裂孔,液化的玻璃体经此裂孔进入视网膜神经上皮层和色素上皮层之间形成视网膜脱离。

多见于高度近视、白内障摘除术后无晶体眼者、老年人和眼外伤者;渗出性性视网膜脱离是由于脉络膜渗出所致的视网膜脱离,又称浆液性视网膜脱离;牵引性视网膜脱离是因增殖性玻璃体视网膜病变的增殖条带牵拉而引起的视网膜脱离。

主要临床表现有:1、症状、体征:早期眼前有闪光感和黑影飘动(飞蚊症),眼前黑影遮挡(视野缺损),累及黄斑区则视力减退。

眼底可见脱离部位的视网膜呈青灰色隆起,多可找到鲜红色的裂孔、眼压偏低。

2、心理社会状况多数病人担心预后不好,常有紧张、焦虑等心理表现。

通过与病人交流,注意评估病人的年龄、性别、职业、性格特征、对视网膜脱离的认知程度等。

【治疗原则】以尽早手术治疗封闭裂孔为原则。

常用激光光凝、透巩膜光凝、电凝或冷凝,使裂孔周围产生炎症反应而闭合,再在裂孔对应的巩膜外做垫压术。

复杂的视网膜脱离选择玻璃体手术、气体或硅油充填术等,使视网膜复位。

【护理评估】孔源性视网膜脱离应重点评估病人的年龄,有无高度近视、白内障摘除术后无晶体眼和眼外伤病史。

非裂孔性视网膜脱离应评估病人有无中心性浆液性脉络膜视网膜病变、葡萄膜炎、后巩膜炎、妊娠高血压综合症、恶性高血压以及特发性葡萄膜渗漏综合症等疾病。

牵引性视网膜脱离应评估病人有无玻璃体出血、糖尿病、高血压和DRP(糖尿病性视网膜病变)病史。

【护理措施】(一)术前护理1、一般按内眼手术护理常规进行术前准备。

2、术前充分散瞳,详细查明视网膜脱离区和裂孔。

若视网膜积液较多,不易查找裂孔时,嘱病人卧床休息,戴小孔眼镜,必要时双眼包扎,使眼球处于绝对安静状态,2~3日后再检查眼底。

视网膜脱离治疗与护理常规视网膜脱离是视网膜的神经上皮层与色素上皮层的分离。

两层之间有一潜在间隙,分离后间隙内所潴留的液体称为视网膜下液。

按病因可分为孔源性、牵拉性和渗出性视网膜脱离。

视网膜脱离的部分无法正常工作,会造成大脑接受从眼部来的图像不完整或全部缺失。

一、病因本病多见于中年或老年人,多数有近视,双眼可先后发病。

发病的诱因有视网膜周边部的格子状和囊样变性,玻璃体液化变性和视网膜粘连,这些诱因又和年龄、遗传、外伤等因素有关,玻璃体对视网膜的牵引,在发病机理上更为重要。

二、病情评估(一)临床表现1. 症状:先兆症状:眼球运动时出现闪光、视物变形、物像震颤。

由于玻璃体混浊,视野内常有黑影飘动;视网膜部分脱离者在脱离对侧的视野中可出现云雾状阴影;黄斑区脱离者中心视力大为下降;视网膜全脱离者视力可减至光感或完全丧失。

2. 体征:眼压偏低,当视网膜复位,视网膜下液吸收,眼压可恢复。

充分散瞳,眼底检查可见脱离区的视网膜呈灰色或青灰色,轻微震颤,表面有暗红色的血管爬行。

在视网膜脱离中常可发现裂孔。

(二)辅助检查1. 眼底检查:充分散瞳后,用间接检眼镜或三面镜检查,多可找到裂孔。

有时脱离的视网膜隆起度很高可将裂孔遮蔽,检查时可嘱患者改变头部位置。

也可包扎双眼,卧床1~2日,待隆起度减低时再检查。

遇到上述情况护士应告知患者双眼包扎的目的,以取得患者的配合。

2. 眼部超声波:眼部B超检查可了解视网膜有无脱离、性质、范围、玻璃体视网膜的联系,对手术时机的选择、术式及预后是非常重要的。

3. 眼压检查:眼压值可随着视网膜脱离的面积增大而降低。

孔源性视网膜脱离并发脉络膜脱离时眼压极低。

4. 荧光素眼底血管造影检查:用于明确视网膜脱离的原因。

三、治疗原则寻找裂孔和手术封闭裂孔是治疗本病的关键。

要点是术前术中查清所有裂孔,并进行准确定位。

裂孔封闭方法可采用激光光凝、电凝、冷凝裂孔周围,使其产生炎症反应以闭合裂孔;然后在裂孔对应的巩膜外做垫压术。

外层渗出性视网膜病变临床表现

*导读:本病由GeorgeCoats于1908年首先报道,故又名Coats病。

大多见于男性青少年,女性较少,少数发生于成年人。

通常侵犯单眼,偶为双侧。

病程缓慢,呈进行性。

早期不易察觉,直到视力显著减退,现出白瞳症或废用性外斜时才被注意。

……

外层渗出性视网膜病变患者全身体格检查无异常。

病眼在黄斑部未受损害之前,视力不受影响。

亦无其他不适。

眼球前节阴性。

屈光间质清晰,视盘正常或略有充血。

视网膜大片渗出斑块多见于眼底后极部,亦可发生于任何其他部位。

面积大小不一,单块或多块,形态不规则,呈白色或黄白色,隆起于视网膜血管下方,偶尔亦可遮盖部分血管,隆起度相当悬殊,从不明显到十余个D不等。

渗出斑块周围常见暗红色出血,并有散在或形成环状的深层白色斑点。

斑块表面,可见有发亮的小点(胆固醇结晶),有时还有色素沉着。

视网膜动静脉均有明显损害,表现为一、二级分枝充盈扩张,二或三级以后小分支管径变细,周围有白鞘,管腔呈梭形或球形扩张,或作纽结状,并可有新生血管和血管相互间吻合等,血管异常是视网膜下大征渗出及出血等的基础。

微循环障碍视网膜出现区域性或广泛的灰白色水肿,黄斑部可有星芒状斑。

在缓慢而冗长的病程经过中,上述种种改变新旧交替出现,病变时轻时重,终于发展到整个视网膜脱离,脱离半球形,呈灰暗的浅棕色或浅

绿色。

有些视网膜下大量出血的病例,出血进入玻璃体,机化后形成增殖性玻璃体视网膜病变。

有些病例还可发生并发性白内障,前部葡萄膜炎、继发性青光眼或低眼压等并发平。

眼底血管荧光造影可见病变区动、静脉较大的分支扩张迂曲;毛

细血管床闭锁;其周围毛细血管或末梢小血管上有微血管瘤;动

静脉有时出现短路,造影早期,视网膜下出血处背景荧光被掩盖,大片渗出斑片显假荧光,造影晚期则有渗漏及组织着色。

本病与视网膜母细胞瘤(特别是外生型)、转移性眼内炎等发生于儿童期并出现白瞳症的眼病鉴别。