第6章 社会保障水平

- 格式:ppt

- 大小:718.00 KB

- 文档页数:16

社保局规章制度章程第一条为加强社会保障管理,维护职工合法权益,提高社会保障水平,根据国家相关法律法规,制定本规章制度。

第二条社会保障局(以下简称“社保局”)是负责管理社会保障事务的机构,依法行使职权,保障参保人员的权益。

第三条社保局的任务是负责社会基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等社会保障事务的管理和监督,并组织实施相关政策。

第四条社保局遵守法律法规,严格执行政策规定,依法公正、规范、透明地办理社会保障业务。

第五条社保局实行分级管理,确保社会保障工作在本级机构的领导下开展,各级社保局之间要加强协作,形成工作合力。

第六条社保局要坚持服务为先,办事为民,依法保护参保人员的合法权益,提高服务质量。

第七条社保局要加强内部管理,建立健全制度,规范工作程序,提高管理效能,防范风险。

第八条社保局要加强对干部职工的教育管理,提高工作素质,确保社会保障工作的正常运转。

第二章参保管理第九条参保人员是指按照国家规定缴纳社会保险费的单位和个人。

第十条社保局对参保人员进行登记管理,维护参保人员的权益。

第十一条参保人员应提供真实有效的个人信息,如有变更应及时通知社保局。

第十二条参保人员应按时足额缴纳社会保险费,确保享受相应的社会保障待遇。

第十三条参保人员有权查询个人社保信息,如发现异常应及时报告社保局。

第十四条参保人员享有社会保障福利待遇,包括养老金、医疗补助、失业救济等。

第十五条参保人员应遵守社会保障相关规定,不得恶意骗取社会保障福利待遇。

第十六条参保人员有权享受社会保障福利待遇,不得以各种方式侵害其合法权益。

第十七条参保人员有权申诉,如对社保局的决定有异议,可向上级机构或有关部门申诉。

第三章社会保险管理第十八条社保局负责社会保险事务的管理和监督,包括社会基本养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等。

第十九条社保局要建立健全社会保险制度,完善社会保险基金管理,保障基金的安全和稳定。

第二十条社保局要依法严格管理社会保险基金的投资运营,确保基金的良性增长。

第一章社会保障体系一、名词解释(5×5′)1、社会保障2、社会保险3、社会救助4、社会优抚5、社会福利单项选择1、“社会保障”一词最早出现于()A、1601年英国《济贫法》B、1834年英国《新济贫法》C、1935年美国《社会保障法》D、1944年国际劳工大会发表的《费城宣言》2、福利国家的核心内容()A、强调社会财富分配的公平性B、消除贫困C、保持社会稳定D、社会保障制度3、社会保障的基本原则是()A、自助者公助B、权利和义务对等C、保障社会成员的基本生活D、维护社会稳定4、衡量社会保障水平适度性的常用指标()A、社会保障项目覆盖社会成员的比例B、社会保障对社会成员保障水平的高低C、社会保障支出占该国GDP的比重D、社会保障支出增长速度与经济发展速度5、不属于社会保障管理机构管理社会保障应遵循的原则的是()A、统一管理B、立法、行政、监督三分离C、征、管、用三分离D、政、企、事三分离四、多项选择1、社会保障体系包括()A、制度结构B、网络服务C、管理体制D、工作运行机制2、福利国家包含的两大支柱()A、充分就业B、全民保障C、社会保障制度D、普遍的福利措施3、社会保障的社会性是指()A、实施对象具有社会性B、社会保障责任和义务的社会化C、强调政府、企业和个人的社会责任D、社会化管理4、中国的社会救助包括()A、自然灾害救助B、农村五保户救助C、救灾、扶贫D、城市居民最低生活保障5、政府在社会保障制度运行中的目标为()A、促进经济发展B、充分就业C、协调社会各阶层和社会各方面的利益矛盾D、保持社会安定6、社会保障支出的增长速度应该()A、低于经济增长速度B、低于劳动生产率增长速度C、高于物价增长速度D、低于工资增长速度7、属于社会经济运行动力系统的内在机制是()A、市场的供求机制、B、计划预测机制C、风险机制D、社会公平机制五、简答题1、简述社会保障的内涵。

2、简述社会保障制度的特征。

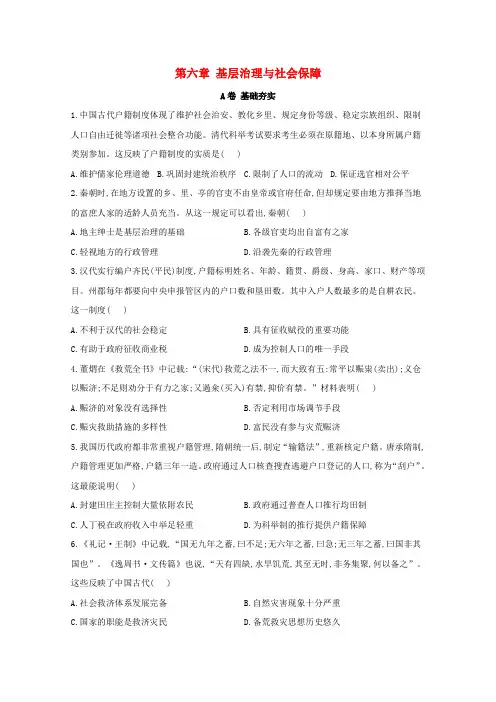

第六章基层治理与社会保障A卷基础夯实1.中国古代户籍制度体现了维护社会治安、教化乡里、规定身份等级、稳定宗族组织、限制人口自由迁徙等诸项社会整合功能。

清代科举考试要求考生必须在原籍地、以本身所属户籍类别参加。

这反映了户籍制度的实质是( )A.维护儒家伦理道德B.巩固封建统治秩序C.限制了人口的流动D.保证选官相对公平2.秦朝时,在地方设置的乡、里、亭的官吏不由皇帝或官府任命,但却规定要由地方推择当地的富庶人家的适龄人员充当。

从这一规定可以看出,秦朝( )A.地主绅士是基层治理的基础B.各级官吏均出自富有之家C.轻视地方的行政管理D.沿袭先秦的行政管理3.汉代实行编户齐民(平民)制度,户籍标明姓名、年龄、籍贯、爵级、身高、家口、财产等项目。

州郡每年都要向中央申报管区内的户口数和垦田数。

其中入户人数最多的是自耕农民。

这一制度( )A.不利于汉代的社会稳定B.具有征收赋役的重要功能C.有助于政府征收商业税D.成为控制人口的唯一手段4.董煟在《救荒全书》中记载:“(宋代)救荒之法不一,而大致有五:常平以赈粜(卖出);义仓以赈济;不足则劝分于有力之家;又遏籴(买入)有禁,抑价有禁。

”材料表明( )A.赈济的对象没有选择性B.否定利用市场调节手段C.赈灾救助措施的多样性D.富民没有参与灾荒赈济5.我国历代政府都非常重视户籍管理,隋朝统一后,制定“输籍法”,重新核定户籍。

唐承隋制,户籍管理更加严格,户籍三年一造。

政府通过人口核查搜查逃避户口登记的人口,称为“刮户”。

这最能说明( )A.封建田庄主控制大量依附农民B.政府通过普查人口推行均田制C.人丁税在政府收入中举足轻重D.为科举制的推行提供户籍保障6.《礼记·王制》中记载,“国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非其国也”。

《逸周书·文传篇》也说,“天有四缺,水旱饥荒,其至无时,非务集聚,何以备之”。

这些反映了中国古代( )A.社会救济体系发展完备B.自然灾害现象十分严重C.国家的职能是救济灾民D.备荒救灾思想历史悠久7.明清时期,由地方官吏广泛推行并设立乡约组织。

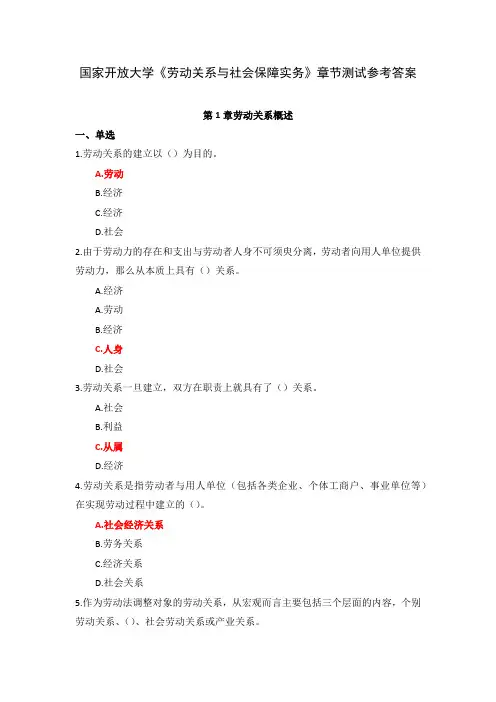

国家开放大学《劳动关系与社会保障实务》章节测试参考答案第1章劳动关系概述一、单选1.劳动关系的建立以()为目的。

A.劳动B.经济C.经济D.社会2.由于劳动力的存在和支出与劳动者人身不可须臾分离,劳动者向用人单位提供劳动力,那么从本质上具有()关系。

A.经济A.劳动B.经济C.人身D.社会3.劳动关系一旦建立,双方在职责上就具有了()关系。

A.社会B.利益C.从属D.经济4.劳动关系是指劳动者与用人单位(包括各类企业、个体工商户、事业单位等)在实现劳动过程中建立的()。

A.社会经济关系B.劳务关系C.经济关系D.社会关系5.作为劳动法调整对象的劳动关系,从宏观而言主要包括三个层面的内容,个别劳动关系、()、社会劳动关系或产业关系。

A.劳动组织关系B.集体或团体劳动关系C.个体工商户劳动关系D.雇主或雇主组织劳动关系6.社会劳动关系即整个社会层面的劳动关系,又称产业关系或工业关系。

是一种()层面的劳动关系。

A.微观B.科学C.科技D.宏观7.社会的开放发展,使劳动关系系统的开发也不断扩大,呈现动态发展,其运行是围绕着适应()而展开的。

A.文化B.社会C.经济D.环境8.劳动关系系统是现代社会系统以劳动关系为基本关系所构成的包括劳动关系的内部和()因素交流互动的有机整合体。

A.经济B.社会C.内部环境D.外部环境9.在劳资关系的演变过程中,社会和()与经济和政治因素相互影响、相互作用,共同决定和影响劳资关系的存在和发展。

A.文化因素B.意识形态C.劳动者D.社会环境10.劳动关系系统的运行有两种功能:动力功能和()。

A.协商功能B.运行功能C.约束功能D.争议处理功能11.建立在生产资料私有制基础上的具有阶级斗争性质的关系是()。

A.古典经济B.工人阶级C.劳动关系D.劳资关系12.19世纪末20世纪初,()的发展,造成了严重的贫富两极分化。

A.资本主义B.社会主义C.私有经济D.垄断资本主义13.()是制度学派的早期代表人之一。

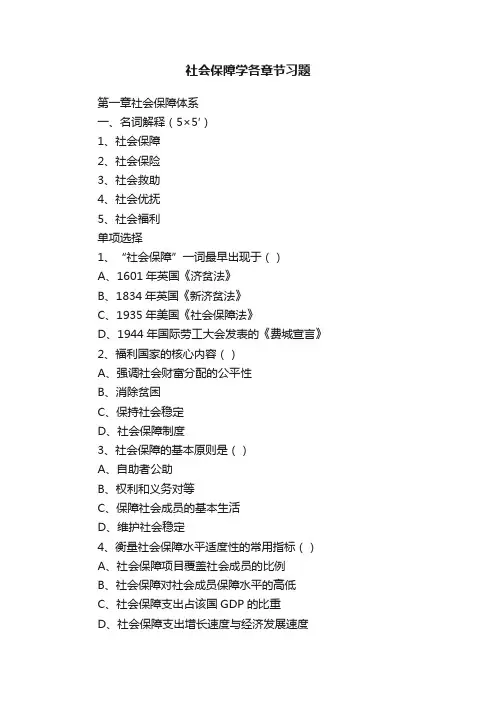

社会保障学各章节习题第一章社会保障体系一、名词解释(5×5′)1、社会保障2、社会保险3、社会救助4、社会优抚5、社会福利单项选择1、“社会保障”一词最早出现于()A、1601年英国《济贫法》B、1834年英国《新济贫法》C、1935年美国《社会保障法》D、1944年国际劳工大会发表的《费城宣言》2、福利国家的核心内容()A、强调社会财富分配的公平性B、消除贫困C、保持社会稳定D、社会保障制度3、社会保障的基本原则是()A、自助者公助B、权利和义务对等C、保障社会成员的基本生活D、维护社会稳定4、衡量社会保障水平适度性的常用指标()A、社会保障项目覆盖社会成员的比例B、社会保障对社会成员保障水平的高低C、社会保障支出占该国GDP的比重D、社会保障支出增长速度与经济发展速度5、不属于社会保障管理机构管理社会保障应遵循的原则的是()A、统一管理B、立法、行政、监督三分离C、征、管、用三分离D、政、企、事三分离四、多项选择1、社会保障体系包括()A、制度结构B、网络服务C、管理体制D、工作运行机制2、福利国家包含的两大支柱()A、充分就业B、全民保障C、社会保障制度D、普遍的福利措施3、社会保障的社会性是指()A、实施对象具有社会性B、社会保障责任和义务的社会化C、强调政府、企业和个人的社会责任D、社会化管理4、中国的社会救助包括()A、自然灾害救助B、农村五保户救助C、救灾、扶贫D、城市居民最低生活保障5、政府在社会保障制度运行中的目标为()A、促进经济发展B、充分就业C、协调社会各阶层和社会各方面的利益矛盾D、保持社会安定6、社会保障支出的增长速度应该()A、低于经济增长速度B、低于劳动生产率增长速度C、高于物价增长速度D、低于工资增长速度7、属于社会经济运行动力系统的内在机制是()A、市场的供求机制、B、计划预测机制C、风险机制D、社会公平机制五、简答题1、简述社会保障的内涵。

2、简述社会保障制度的特征。

第一章社会保障制度一、社会保障制度定义、内容、功能、发展阶段、我国发展阶段二、社会保障管理管理体制、管理内容、监督管理、我国现状与方向一、社会保障制度1、社会保障制度定义(我国):以国家或政府为主体,依据法律规定,通过国民收入再分配,对公民在暂时或永久失去劳动能力以及由于各种原因生活发生困难时给予物质帮助,保障其基本生活的制度。

①责任主体:国家和社会②实施以法律法规为支点《社会保险法》③最终目的:稳定社会和发展经济④目标:满足公民基本生活需要2、社会保障制度的内容:(五条)(1)社会保险①保障对象:劳动者②特点:强制性、互济性、储备性、补偿性③项目:养老、医疗、失业、工伤、生育、残障、死亡社会保险(2)社会救济①对象:无依无靠,完全没有生活来源的人;遭受意外在一时无法维持生活者;有收入来源但水平或仅相当于法定最低标准者②内容:贫困救济、灾害救济(紧急救济、灾害预防、灾害预警服务)(3)社会福利①含义:公共福利、专项福利、局部性或选择性的福利措施②内容:未成年人、老人、残疾人、劳动者福利③形式:货币形式、服务形式、实务形式(4)社会优抚(5)社会互助具有我国特色,是在政府支持和引导下,社会团体和成员自愿参与的扶危济困活动3、社会保障制度的功能:(4条)①保障基本生活,提高生活质量②保证劳动力再生产,促进经济发展③维持社会稳定④促进社会精神文明建设4、发展阶段(1)萌芽时期(19世纪30年代)英国颁布新《济贫法》(1834)标志着现代社会保障制度的萌芽(2)建立时期德国是第一个实行社会保险制度的国家:1883年颁布《工人疾病保险规定》;1884年颁布《工伤事故保险法》;1889年颁布《老年和残障保险法》。

上述法令的颁布标志着世界上第一个完整的社会保险体系的建立。

(3)形成制度时期(20c30年代)标志:以美国罗斯福新政为代表1935年美国颁布《社会保障法》,其特点:①联邦政府全国统一,老年保险②联邦政府和州政府共同办理,失业保险③联邦资助州政府,老人儿童福利、公用卫生措施(4)全面发展(20世纪中叶)标志:以英国福利国家建成为起点①“贝弗里奇报告”的特点:社会保险制度应以统一的标准发放津贴或救济;参加保险者不分贫富,按统一标准缴纳保险费;发放的救济或津贴应是以维持正常生活;因无收入而不能参加保险的人,国家应制定公共援助法。

225 社会保障水平理论第十二章平。

而国际上通常根据社会保障支出占国民生产总值的比例来衡量一个国家的社会保障水平。

即s =Sa /G其中,s 代表社会保障水平,Sa 代表社会保障支出总额,G 代表国内生产总值GDP 。

这个指标从总体上反映了社会保障支出水平,也称为社会保障总水平。

社会保障水平能够衡量一定时期内一国或地区社会成员享受社会保障的高低程度,可以从总量上反映国民财富用于社会保障的分配情况以及社会保障对国民经济的总体压力,有利于分析社会保障与人口老龄化、经济增长以及失业率等宏观变量之间的关系。

社会保障水平是一个相对的概念,具有动态性。

客观上,一个国家或地区的社会保障发展必须坚持与经济社会发展程度相适应。

社会保障水平过低,不能满足经济社会发展的需要,便会产生一系列社会问题,从而影响经济社会的正常运行和发展;而过高的社会保障水平,尽管能够在短期内为民众提供较好的福利,但这种超越经济发展水平的社会保障设计将加重纳税人的负担,影响到企业的竞争力,最终社会保障制度可能因此变得不可持续发展。

从西方发达国家社会保障水平与经济发展关系来看,伴随着社会经济发展水平的螺旋式发展态势,社会保障水平的发展轨迹也呈现一定的规律性波动,基本表现为右上倾的倒U 形。

社会保障水平与经济发展水平之间是一个“低水平适应—高水平调整—高水平适应”的发展过程。

在我国现阶段,社会保障制度改革和发展的基本目标是广覆盖、低水平、可持续发展。

二、社会保障水平指标社会保障水平以量化指标的方式衡量和评价社会保障制度内部机能的运行状况,能够反映出某一时期内一个国家或地区社会保障参与主体在社会保障负担、享受社会保障待遇等方面的高低程度,是衡量社会保障强度的指标,可以衡量一国或地区为全体社会成员提供社会保障的能力。

(一)社会保障负担水平1.企业社会保障负担水平最能反映企业社会保障负担水平的指标应该是社会保障缴费对企业利润率的影响程度。

社会保障缴费一方面增加了企业的管理费用,另一方面,因为社会保障缴费是在税前列支的,所以,企业可以因此而少缴纳一些所得税。

我国社会保障政策的现状与发展趋势第一章现状社会保障政策是国家的基本民生政策之一,是保障国民生命健康,提高生活品质、促进社会稳定的必由之路。

在我国,社会保障政策已经成为了社会主义市场经济体制和国家治理体系建设的重要支撑。

而随着近年来我国人口老龄化加剧和城乡差距扩大,我国社会保障政策面临着诸多挑战。

1.1 养老保障我国养老保障体系主要包括社会保险养老保险、基本养老金、个人储蓄等多种形式。

近年来,随着职工养老保险和城乡居民养老保险并轨,我国养老保障向全民覆盖迈进。

(缺少考虑视角)1.2 医疗保障我国医疗保障体系由基本医疗保险、大病保障、医疗救助等多层次构成,在城乡居民基本医疗保险中实行“基本医保+商业保险“的制度。

但是,我国医疗保障仍存在医保支付比例不一致、保障水平不同、医保基金不足等问题。

1.3 失业保障我国失业保障主要由失业保险基金、失业保险金等多种形式构成。

但是,业保障制度的构建方式、收支平衡方案、失业这一社会问题的连续关注度等仍需进一步加强。

(需定向重点)第二章发展趋势2.1 就业保障我国正处在转变经济发展方式、优化产业结构的重要历史时期。

新型就业的形式不断涌现,如“互联网+”、“共享经济”等新型产业和社会企业的兴起为就业创造了新的平台。

在这种背景下,我国就业保障体系建立应借鉴国外成功经验,加强各类就业辅导培训,提高就业策略的精准性和科学性。

2.2 养老保障我国正面临人口老龄化加剧的挑战,养老保障体系建设面临着前所未有的压力。

养老保障的可持续性、投资回报率和风险防控能力将成为未来养老保障制度建设的重点。

发展企业年金、完善市场化的养老保险机制、加快推进养老服务机构设施建设等也是养老保障体系建设的方向。

2.3 医疗保障未来,我国将进一步推进医疗改革,加快实施全民医保和多层次医疗保障制度,加快推动药品医疗器械等领域的价格改革。

同时,推动医疗机构内部的内控整改、加强绩效管理、完善社会监管机制等也是医疗保障过程中的重点。

中华人民共和国劳动和社会保障法第一章公民的基本权利第一节公民、劳动和社会保障公民对国家的第一需要是基本生活的安全保障,公民应有的最基本权利是劳动权和基本生活保障权。

劳动权和保障权属于社会法范畴。

一、公民与劳动(一)公民公民是指具有一个国家的国籍,根据该国法律享有权利和承担义务的人。

《中华人民共和国宪法》规定:凡具有中华人民共和国国籍的人部是中华人民共和国公民。

中华人民共和国公民在法律面前一律平等。

国家尊重和保障人权。

任何公民享有宪法和法律规定的权利,同时必须履行宪法和法律规定的义务。

(二)劳动劳动产生劳动力,劳动力即人的劳动能力。

它具有如下明显特征并引起相应的社会问题:(1)劳动力与劳动者不可分割。

(2)劳动力是生产要素。

具有商品属性;劳动力是特殊商品。

(三)劳动者1.劳动者的定义劳动法意义的劳动者指具有劳动能力和就业愿望的公民。

2.劳动者的权利和义务国家的相应义务,具体内容包括:(1)国家的义务和责任。

国家负有保障公民劳动权的义务和责任,其具体内容包括:国家通过各种途径,创造劳动就业条件;加强劳动保护,改善劳动条件,并在发展生产的基础上.提高劳动报酬和福利待遇;对就业前的公民进行必要的劳动就业训练;发展劳动者休息和休养的设施;规定职工的工作时间和休假制度。

(2)公民的劳动义务和责任。

劳动是一切有劳动能力公民的光荣职责,劳动者都应当以国家主人翁的态度对待自己的劳动,国家提倡社会主义劳动竞赛,奖励劳动模范和先进工作者;国家提倡公民从事义务劳动。

(四)劳动权1.公民劳动权的定义劳动权是公民权利的基石。

公民劳动权即公民劳动义务和劳动权利的统一。

具体内容如下:就业权,即获得职、业培训、工作岗位、劳动报酬和社会福利的权利;结社权,即建立、加入和退出劳动者组织的权利;参与权,即参与企业管理和分享企业利润的权利。

2.公民劳动权的意义劳动权是公民权利的基石。

公民劳动权及公民劳动义务和劳动权利的统一。

具体内容如下:1.就业权2.结社权3.参与权.学习和研究公民劳动权的现实意义在于,将就业问题提到经济发展和社会进步这样一个全局性的高度来认识,加强劳动法制建设,净化法制环境,明确国家、政府、企业和个人的权利、义务和责任,做到在任何时期和任何条件下都能使劳动者的合法权益得到保护。