外伤性脾切除患者术后血小板变化的临床分析

- 格式:pdf

- 大小:274.86 KB

- 文档页数:2

腹腔镜脾切除术治疗特发性血小板减少性紫癜15例[摘要] 目的研究针对难治性特发性血小板减少性紫癜的腹腔镜脾切除术治疗的可行性。

方法15例itp患者术前均为皮质激素治疗无效或皮质激素依赖,均在腹腔镜下顺利完成脾切除术,分析比较手术前后患者的血小板计数情况。

结果 15例itp患者ls手术均获成功,术中失血30~120 ml,手术时间60~150 min。

术后1年完全显效10例,2例部分显效,总有效率为80.0%(12/15)。

结论对激素治疗无效或激素依赖的itp患者,行腹腔镜脾切除术安全有效,可作为首选治疗方法。

[关键词] 特发性血小板减少性紫癜;腹腔镜;脾切除术[中图分类号] r558+.2???[文献标识码] a???[文章编号] 2095—0616(2012)18—25—02近年来,腹腔镜脾切除术(laparoscopic splenectomy,ls)已在一些医院开展。

腹腔镜脾切除术具有伤口美观,手术创伤小,出血少,恢复快等优点[1]。

2005年9月~2010年9月,笔者对15例内科药物治疗无效的特发性血小板减少性紫癜(idiopathic thrombocytopenic purpura,itp)患者开展了腹腔镜下脾脏切除术治疗,取得了很好的临床效果。

1?资料与方法1.1?一般资料本组患者共15例,年龄9~35岁,平均(18.5±8.45)岁,其中男6例,女9例。

所有患者均符合itp诊断标准,均经血液科正规治疗,足量免疫抑制剂及类固醇皮质激素(泼尼松30~80 mg/d)治疗无效,血小板计数一直少于50×109/l,其中11例一直少于20×109/l。

手术开始前均静脉滴注氢化可的松200 mg。

1.2?方法给予全身静脉麻醉,右侧斜卧位,手术方法与szold的方法相似[2],4孔法切脾。

取脐左侧3 cm处10 mm戳孔为腹腔镜观察孔,气腹压力维持12~14 mm hg。

外伤性脾破裂行脾切除术后的临床护理与并发症预防摘要】目的探讨外伤性脾破裂行脾切除后的临床护理措施,优化护理质量。

方法对34例外伤性脾破裂行脾切除后的患者施以生命体征监测、围导管护理、饮食护理、基础对症护理与并发症预防等护理措施,观察护理效果。

结果①9例术后发生出血、下肢静脉血栓、胰漏等并发症,经积极治疗护理后治愈;②32例患者顺利出院,2例死亡因合并骨盆等多处骨折病例致大出血死亡。

结论外伤性脾破裂行脾切除术后施以预见性护理是确保手术成功和提高治愈率的重要措施。

【关键词】脾破裂内出血监测预见性护理【中图分类号】R473.6 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2012)15-0052-02在腹部外伤中,脾破裂的发生率占腹部闭合性损伤的首位[1],为挽救生命,避免腹腔内大出血,行脾脏切除术往往是临床上的最终选择。

脾脏切除术后,仍有出现内出血、胰漏、感染和静脉栓塞的风险,因此,脾切除术后的临床护理工作是确保手术成功与否的重要措施。

笔者结合多年临床护理实践,谈一下脾切除术后的护理措施及体会。

1 临床资料资料来自本院普外科2010-2011年收治的外伤性脾破裂行脾切除术病例34例。

男21例,女13例,年龄16-54岁,平均33.2±5.3岁。

其中,车祸伤18例,坠落伤7例,刀刺伤6例,挤压伤3例。

34例患者入院时皆有腹膜炎体征,伴失血性休克8例,B超提示腹部积液。

明确诊断后,直接行全麻下剖腹探查加脾脏切除术。

2 术后护理措施2.1生命体征监测与病情观察①生命体征监测。

术后给予鼻导管吸氧,氧流量2-4L/min,持续RR、HR、BP、CVP、SPO2、BT等生命体征监测,每隔30min记录一次生命体征,观察BP有无波动,HR是否增快,SP02 是否位于98%以上;此外,脾切除术后患者多伴有发热,但术后一周体温一般不会超过38.5℃[2],体温过高可予以物理降温或遵医嘱给予抗生素处理。

血小板减少症病例分析报告血小板减少症是指体内血小板数量低于正常值的一类疾病。

血小板在体内起着止血和修复血管壁的重要作用,因此血小板减少会导致出血倾向,包括皮肤、黏膜出血,以及内脏出血等。

血小板减少症有多种病因,可能是由于造血干细胞的异常或是过多的破坏导致。

下面将对一例血小板减少症的病例进行分析。

病例基本信息:患者为一名39岁的男性,平时无特殊饮食和生活习惯,无相关遗传病史。

临床表现:患者于2个月前开始出现皮肤淤血、瘀点、鼻出血的症状,近期出现月经过多,质地稀薄的情况。

患者身体一直虚弱,乏力,食欲不振。

体检发现皮肤有多处瘀斑和淤血,鼻黏膜充血,黏膜有点状出血迹象。

血常规检查发现血小板计数为10×10^9/L,白细胞计数为3×10^9/L,红细胞计数和血红蛋白浓度正常。

骨髓穿刺涂片显示减少的巨核细胞数量,但无明显异常形态。

初步诊断:根据临床表现和实验室检查结果,初步诊断患者为特发性血小板减少症,排除其他疾病因素。

进一步检查:为进一步明确病因,应进行以下检查:1.免疫学检查:检测抗核抗体、抗磷脂抗体等自身免疫相关指标,排除免疫性血小板减少症的可能性。

2.病毒学检查:检测乙肝病毒、艾滋病毒等可能引起血小板减少的病毒感染。

3.骨髓穿刺活检:通过病理检查,观察骨髓内巨核细胞数量和形态变化,进一步排除血小板生成障碍的可能性。

4.大体检查:检测肝脾大小,排除原发性肝脾功能亢进导致的血小板减少。

治疗方案:根据患者病情和病因确定合理治疗方案。

一般治疗原则为止血、保护黏膜、预防感染。

对于特发性血小板减少症,可选择以下治疗方法:1.糖皮质激素:如泼尼松等,通过抑制免疫系统来增加血小板数目。

2.免疫球蛋白:如静脉注射IgG,可以提高血小板计数并增加其寿命。

3.血浆置换:通过置换患者的血浆,去除抗体和炎症因子,改善血小板减少症的症状。

4.免疫抑制剂治疗:如环孢素A等,用于对抗机体免疫反应。

患者随访观察:患者治疗后需要定期监测血小板计数和相关血常规指标,观察症状是否改善及有无临床恶化。

外伤性脾破裂腹腔镜下保脾止血术后的临床观察与护理【摘要】目的:探讨外伤性脾破裂采取腹腔镜下保脾止血术后临床护理效果。

方法:选取医院2022年1月-2023年12月收治的50例外伤性脾破裂患者为对象,并将患者分成对照组及观察组,对照组采取腹腔镜下保脾止血术,观察组在术后加以护理干预,观察效果。

结果:观察组并发症发生率低于对照组,住院时间短于对照组,P<0.05。

结论:外伤性脾破裂经腹腔镜下保脾止血术治疗后配合护理干预可促进康复,预防并发症。

【关键词】外伤性脾破裂;腹腔镜下保脾止血术;护理干预外伤性脾破裂作为一种比较常见的腹部创伤疾病,伴随医疗水平快速提高下,以往传统脾切除术治疗不足逐渐被发现,因为脾脏作为人体一个重要器官,和机体免疫反应有着一定参与,同时机体多个激素都能够在脾脏功能作用下进行调节,所以如果采取传统脾切除术则会给器官造成严重损伤。

因此,近几年逐渐采取腹腔镜下保脾止血术进行治疗,该方法创伤较低,术后切口愈合时间较短,能够促进术后身体康复。

同时,在手术期间配合护理干预,可提高手术疗效,保证手术成功完成,提高患者预后。

基于此,本次主要分析外伤性脾破裂行腹腔镜下保脾止血术的效果及护理观察。

1 资料与方法1.1基础资料本次随机挑选医院2022年1月至2023年12月收治的50例外伤性脾破裂患者当作是研究对象,并利用抽签法将患者分成对照组及观察组,每组25例,对照组男女比例15:10,年龄区间在14-65岁,平均年龄(48.31±1.25)岁,其中因车祸导致损伤患者9例,因高出坠落导致损伤4例,因殴打损伤导致疾病患者2例;观察组照组男女比例16:9,年龄区间在15-71岁,平均年龄(48.85±1.36)岁,其中因车祸导致损伤患者9例,因高出坠落导致损伤5例,因殴打损伤导致疾病患者1例;两组资料比较P>0.05。

1.2方法对照组采取腹腔镜保脾止血术,帮助患者采取仰卧位,进行全身麻醉,构建二氧化碳气腹,借助腹腔镜器械,开展手术操作治疗,如果是I级损伤患者,则可以采取电凝方式止血治疗,如果是II级损伤,则可以采用粘合治疗并给予明胶海绵填塞,损伤处理完成后,观察查看是否存在出血。

完全腹腔镜脾切除58例临床经验总结摘要:目的:对完全腹腔镜脾切除58例患者的临床经验进行总结。

方法:对我院58例进行完全腹腔镜脾切除手术患者的临床资料进行回顾式分析。

结果:58例患者均顺利完成手术;术中未出现大出血、脏器损伤等并发症状。

手术时间为(1.2~2.3)h,患者的出血量为(30.2~380.6)mL,平均出血量为(130.5±10.4)mL。

8例患者由于出血量降低回输自体血500~800mL;5例患者由于贫血输血350mL;6例患者由于凝血异常术中进行静脉滴注红细胞悬液500mL;1例患者在术后出现脾脏积液的并发症状,在经过穿插吸液后症状消失;1例患者出现脾静脉栓塞,给予抗生素治疗后栓塞消失。

患者在术后24h可下床锻炼,住院时间为4~15d,平均住院时间为(6.3±0.5)d。

结论:完全腹腔镜脾切除手术安全性能高,能够改善患者的预后,具有较好的应用效果。

关键词:完全腹腔镜脾切除术;临床经验总结;实验观察完全腹腔镜脾切除术(laparoscopic splenectomy)是在19世纪20年代创先的,在上个世纪的70年代逐渐在世界各地广为应用。

LS主要是用于治疗门静脉高压症、血吸虫病以及血液系统疾病等方面的疾病。

随着现代医学技术的不断提高,腹腔镜切除术的应用效果也越来越好,呈现出愈合时间短、治疗效果高、并发症少的趋势。

文章主要对我院58例进行完全腹腔镜脾切除术患者的临床资料进行回顾性分析总结,现研究如下。

1.资料与方法1.1一般资料对我院58例进行完全腹腔镜脾切除手术患者的临床资料进行回顾式分析。

58例患者中有男性36例,女性22例,年龄为(28.3~43.6)岁,平均年龄为(36.2±1.0)岁。

其中有特发性血小板减少性紫癜患者6例,溶血性贫血8例,脾囊肿9例,异位脾7例,外伤导致脾破裂8例,原发性脾癌症9例,白血病3例,肝硬化8例。

1.2方法手术前为患者留置引流管,待全麻后为患者调整体位,术中情况根据患者的实际情况进行调整。

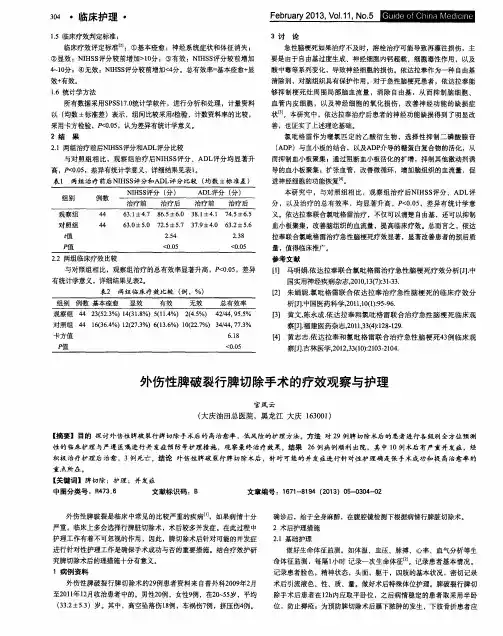

脾切除术后常见并发症90例临床护理【摘要】目的:探讨研究脾切除术后出现的常见并发症及护理措施。

方法:随机抽取在我院接受诊治的90例在脾切除术后出现膈下脓肿、炎症性肠梗阻、发热、下肢深静脉血栓形成及腹腔出血的患者采取合理有效的护理方法。

结果:90例并发症患者通过手术治疗均痊愈出院。

结论:正确认知并发症,有针对性的制定相关预防措施、积极治疗、妥善护理可作为患者康复的保障。

【关键词】脾切除术;并发症;临床护理【中图分类号】r 473 【文献标识码】a 【文章编号】1004- 7484(2012)05- 0240- 02随即抽取自2010年1月至2011年6月期间在我院接受治疗的90例在脾切除术后出现的常见并发症的患者,进行调差研究,选取有效的护理方案,获得很好的治疗效果。

1 临床资料本组90例脾切除术患者,男69例,女 3l例;年龄 l2~72岁,平均53岁。

其中外伤性脾破裂60例,肝硬化并发门脉高压、脾功能亢进15例,单纯性脾肿大10例,脾囊肿5例。

伴发糖尿病15例,高血压病9例。

20例术后发生并发症,其中发热7例,下肢静脉血栓形成3例,炎症性肠梗阻5例,腹腔出血3例,静脉血栓和发热合并发生2例。

经积极治疗与护理,均痊愈出院[1]。

2 并发症护理2.1 膈下脓肿脾切除术由于组织创面大,术后免疫力低下,极易并发膈下脓肿。

体位护理需取高半坐卧位,以保持膈下位置抬高,最大限度地预防脾切除术后膈下脓肿现象的出现。

术后 6h摇起床头20度至30度,足跟部置两只软枕加以固定,防止身体下滑。

待24h后患者可主动要求较舒适的体位时,可帮助患者摇起床头40度至50度,在患者下腰部、骶尾部各置一软枕,胭窝部放两软枕,脚根部放两软枕,使下腰部、骶尾部舒适,并防止身体下滑。

注意保证长时间正确的体位,并每隔4h给予20arin休息体位。

在进行引流管护理过程中应保持引流管的通畅作为预防膈下脓肿的基本方法。

需及时检测引流液的性质做好记录;按时挤压引流管,避免扭曲及堵塞,及时更换引流袋,避免逆行感染[2]。

外伤性脾破裂急救与术前术后护理目的探讨外伤性脾破裂患者急救护理措施与围手术期护理措施。

方法外伤性脾破裂患者给予急救与完善的术前术后护理,密切观察生命体征变化,总结术前及术后护理工作重点。

结果经有效的急救与术前术后护理后,治愈率提高,所有患者康复出院并无并发症。

结论外伤性脾破裂离不开医护人员争分夺秒的积极抢救,离不开完善的术前术后护理措施,优质的临床护理服务可有效提高患者治愈率,减少并发症,得到患者及医护人员满意的临床效果。

标签:脾破裂;急救;术前术后护理近年来腹部外伤的发生率不算升高,这与交通事故,工地高空坠落、各类暴力行为有一定关系。

脏损伤居腹腔脏器损伤的首位,且病情发展快,这与脾脏本身的性质与位置有关,脾脏质脆而血供丰富,虽有周围组织的保护,在腹部外伤后仍容易受到撞击导致破裂,出现急性腹痛或伴有低血容量性休克的表现,部分患者临床表现不明显而延误病情导致死亡。

所以外伤性脾破裂应尽快确诊,并争分夺秒的进行抢救,纠正休克,补充血容量,进行手术治疗。

为提高治愈率,促进患者早日康复,提供优质的护理服务可起到明显效果,现将急救护理与术前术后护理措施及体会总结如下。

1急救护理1.1 快速评估、诊断:患者入院时,应有足够人员立即将患者安排入抢救室,同时对患者进行生命体征的测量,尤其是血压的检测。

配合医生进行腹腔穿刺,并进行穿刺内容物的诊断,医生及时确诊,护士迅速评估患者病情,预防突出的护理问题,例如呼吸道的通畅等。

1.2 清理呼吸道:此时患者往往伴有呼吸困难且分泌物较多,护士应及时发现并清除呼吸道内分泌物,保证呼吸道的通畅,为患者松解领扣,接触起到压迫,将患者头偏向一侧,必要时给予氧气吸入或气管切开,改善缺氧症状。

1.3 密切观察患者病情变化:严密监测患者生命体征及病情变化,若有休克前期的表现例如病人表现为精神紧张,烦躁不安,面色苍白,脉搏增快,呼吸增快,脉压缩小,尿量减少;或休克期的表现如患者表情淡漠,反应迟钝,血压进行性下降,尿量减少,浅静脉萎陷等应及时告知医生并进行抢救。

外伤性脾切除患者术后血小板变化的临床分析

发表时间:

2013-04-24T13:52:18.543Z 来源:《医药前沿》2013年第7期供稿 作者: 刘林月1 余明主2

[导读] 创伤性脾破裂患者常伴有失血性休克,及时行脾切除术可挽救患者的生命,是临床创伤急诊外科的常规手术。

刘林月

1 余明主2

(

1都昌县三汊港中心卫生院 江西都昌 332606)

(

2中国人民解放军第九四医院 江西南昌 330002)

【摘要】目的:探讨外伤性脾破裂行脾切除术后血小板计数的变化及处理措施。方法:外伤性脾破裂

132例,脾切除术前查血小板,术后每

2

日连续查血小板,持续2~6周,术后血小板上升至450~500×109/L者,使用抗凝药和抗血小板药物,单独或联合应用直至血小板降至

400×109/L

以下停药。结果:所有病例术后均有异常的血小板计数升高,大多数在药物处理后2~6周降至400×109/L以下。无1例血栓形成

或死亡。结论:外伤性脾切除患者均会出现不同程度血小板升高,血小板计数和血凝四项应作为常规监测指标,及时正确的抗凝治疗可避

免继发血小板增多而引起血栓形成等并发症。

【关键词】脾切除术

血小板增多症 血栓形成

【中图分类号】

R619 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2013)07-0092-02

创伤性脾破裂患者常伴有失血性休克,及时行脾切除术可挽救患者的生命,是临床创伤急诊外科的常规手术。脾脏有很多重要功能,

如储血、造血、毁血等。脾切除后,机体会出现一系列的变化,如

IgM下降、IgA增加、吞噬细胞和T 淋巴细胞减少、衰老和畸形的红细胞

增多、白细胞和血小板升高、以及循环血中血液流变学变化,如血液成分的流动性降低、黏滞性增加等,严重者可有静脉血栓形成

[1]。血

栓发生率为

5%~10%,血栓大多起源于脾静脉残余部,如血栓一旦发生于某些部位的血管,如视网膜血管、肠系膜静脉、门静脉等,可造

成严重后果

[2]。九四医院2006~2012年共施行脾切除术132例,所有患者术后都出现血小板增高,出现时间最早术后2~3d,通常在术后1

周左右升高明显,达

547~1382×109/L,无1例静脉血栓形成,经抗凝药物及抗血小板药物等综合性治疗,血小板均逐渐下降至正常范围,

无严重并发症发生。现报告如下:

1

临床资料

1.1

一般资料 本组132例患者,男性90例,女性42例,年龄14~58岁,平均38岁。多数为复合伤(合并头颅、胸部外伤、骨盆骨折

等),全组患者术前都有失血性休克表现,并行积极抗休克输血等治疗。红细胞

230~350×109/L,血红蛋白60~98g/L,血小板35~

200×109/L

。外伤性脾破裂术中估计失血1800~3200mL,输血800~3000mL,均行脾脏切除手术。术后复查全血常规时均出现血小板异

常升高现象,出现时间最早术后

2~3d,通常在术后1周左右升高明显,达547~1382×109/L,术后每2日复查血小板,当血小板升高至

800×109/L

时每日复查全血细胞计数,并监测血凝四项(部分凝血酶原时间、凝血酶原时间、凝血活酶时间、纤维蛋白原测定)。

1.2

治疗方法及结果 当术后血小板上升至400×109/L以上开始给予抗血小板聚集药物治疗,阿司匹林肠溶200~300mg,每日1次;潘

生丁

50 mg,每日3次口服;适当加用血栓通100 mg,每日3次或低分子右旋糖酐静脉滴注治疗。当术后血小板超过700×109/L,采用皮下

注射低分子肝素钙

4100单位,每日1次;当术后血小板超过900×109/L,采用静脉滴注肝素治疗,用微量泵24h维持,每12小时静脉滴注

1.25

万单位,治疗至血小板下降至900×109/L,治疗过程中严密监测血小板数量和血凝四项,以便及时停药或调整用药。16例患者血小板

在

900×109/L以上,持续时间长达2~3周,经综合治疗无1例并发血栓形成。

2

讨论

2.1

病理生理 正常生理状况下,脾脏内储存的血小板占全身血液中血小板总量的1/3,并于需要时将其释入血液循环内,血小板经正

常生存期后亦在脾脏内破坏清除。脾切除术后患者的造血功能处于一种极度的活跃状态,短期内患者的白细胞和血小板会几倍十几倍的增

高,易发生血栓形成

[3]。通常行脾切除术后2~3d即可见有血小板增高,并常在7~14d内达到最高峰,呈上升、下降波动期,以后又逐渐

下降,约在术后

1~2个月内恢复正常[4],有的甚至更长,机体适应后,无下降至正常后出现血小板反弹病例。有研究显示,脾切除后早期常

见血小板增高

,约占75%。但血小板异常增多罕见报道[5]。

2.2

不良后果 静脉血栓形成的三要素:凝血功能亢进、血流停滞和静脉壁损伤。脾切除术后血栓发生率为5%~10%[6]。脾切除术后

血栓形成的影响因素:(

1)手术对血管的损伤;(2)残留脾静脉易形成血栓,并蔓延至肠系膜上静脉和门静脉主干;(3)门静脉血流动

力学改变;(

4)术后血液抗凝血物的改变,如C蛋白、S蛋白、抗凝血酶2III减少及血浆内皮素水平增高;(5)术后不适当使用止血药。

由于脾切除术后血小板增多症患病率高,自然会有人将它也视为影响血栓形成的因素。血栓形成将影响肝血流,加重肝损害。还可升高门

静脉压力,增加消化道出血,腹水及肠缺血坏死的风险。有研究结果显示,脾切除术后血栓发生率明显高于对照组,其中非血小板增多组

血栓发生率也明显高于对照组。有研究报道,脾切除术组中绝大部分的血栓发生在术后

20d之内,认为术后20d内可能是血栓形成最危险的

时期,也是预防血栓形成的关键时期,应引起临床医师的高度重视。在术后第

7~20天高峰期内,血小板升高易形成静脉血栓,如:视网膜

动脉、肠系膜静脉、门静脉主干等,特别是脾静脉血栓形成。一旦血栓形成,延展至肠系膜上静脉,可导导致肠曲广泛坏死,后果十分严

重。同理,术后高血小板血症也易导致下肢深静脉血栓形成,血栓脱落,可导致肺栓塞以致死亡。本组病例血小板数量增高均相当异常

(

547~1382×109/L),及时正确的抗凝治疗可避免继发血小板增多症引起血栓形成等并发症的发生。

2.3

治疗 脾切除术作为普外科常见手术,术后应行积极补液、预防感染等治疗,防治并发症的发生。特别是应及时纠正贫血,尤其出

血后应及时输血,以免刺激血小板增生,导致血栓形成。脾切除术后

3d采取常规抗凝,阿司匹林肠溶片200 mg,每日1次,潘生丁片剂50

mg

,每日3次口服,每日静脉滴注低分子右旋糖酐500~1000 mL效果好。至于血小板计数超过多少采用肝素抗凝治疗,目前无统一标准,

多数主张血小板计数超过

1000×109/L则采用肝素抗凝治疗。脾切除术后应严密观察血小板计数的变化,脾切除术后血小板升高的严重并发

症即血栓栓塞性疾病,易致死和致残。目前主要使用抗血小板药物治疗和预防,其作用主要是有效防止血栓形成,尤其是老年患者行脾切

除术,建议术后常规使用预防剂量抗血小板药物,有益病情恢复。本组使用抗血小板药物治疗者效果良好,未出现血栓形成和栓塞等并发

症。脾切除术后止血药物的应用意义不大,病人术后血管内血液已呈高凝状态,如在此时使用止血药物,有增加血栓形成的危险。因此,

建议脾切除术后最好不用止血药物,除非合并大出血。亦有报道使用血小板去除术治疗脾切除术后血小板增多症

[7],因血小板去除操作只

能由血液中心(中心血站)进行,临床实际开展困难,且费用高,实际应用价值不大。

总之,创伤性脾破裂患者行脾切除术后,都出现不同程度的血小板增高,具有与病理脾切除术后相同的生理变化。及时正确的抗凝治

疗可避免继发血小板增多症引起血栓形成等并发症。

参考文献

[1]

夏穗生. 疑难普外科学[M].武汉:湖北科学技术出版社,2001:564.

[2]

吴阶平,裘法祖.黄家驷外科学[M].北京:人民卫生出版社,2000.11 324,13 321

[3]

李记超,郜胜才.脾切除术后门静脉血栓形成12 例临床分析[J].中国社区医师?医学专业,2012,14(17):102

[4]

钱礼,腹部外科学[M].第2版.上海:上海科学技术出版社,1984.9 531

[5]

陈国栋,杜丽。外伤性脾切除术后血小板变化的研究与治疗进展[J].浙江创伤外科杂志,2012,17(4):574-576.

[6]

高志成,脾切除术后血小板骤增35例分析[J].西南军区,2008,10(2):30

[7]

戴月娥,穆士杰,李琳琳等.血小板去除术治疗脾切除术后血小板增多症3例[J].陕西医学杂志,2000,29(10):628