3银矿资源地质特征讲解

- 格式:doc

- 大小:530.00 KB

- 文档页数:7

如何加强实物地质资料档案中的银矿床实物资料管理摘要根据中国银矿资源特点,包括时空分布特征、成矿背景、主要成因类型,确定国家实物地质资料库银矿床收藏目录。

选择性地收藏典型银矿床实物地质资料,永久性保存实物档案,既能够反映中国银矿床成矿特点,也可以提高中国银矿勘查水平和科研水平,为地矿事业发展服务。

关键词中国银矿床特点类型收藏名录中图分类号:o741+.2 文献标识码:a 文章编号:银和黄金一样,是一种应用历史悠久的贵金属,至今已有4000多年的历史。

努力提高中国矿山银的产量,增加我国银的出口,加强银矿成矿理论和成矿预测研究是今后地质工作的长期任务,为银矿床的综合研究与找矿重大突破奠定良好基础。

因此,加强银矿床勘查产生的实物地质资料的管理首先应重点关注银矿床实物的筛选、入库、服务及利用。

一、中国银矿床资源的时空分布特征中国银矿床形成时代从太古宙到新生代都有,不同时代在强度上有差异,不同地区在疏密上有区别。

最早形成的银矿床有新太古代海相火山沉积变质型红透山含银铜锌矿床、中条山石门峪含银铜矿。

元古宙银矿的产出明显增多,中元古代含银矿床有:华北地台北缘、康滇地区、华北地台南缘、扬子地台南缘和北缘的矿床。

从太古代到震旦纪,中国银矿床的分布集中在华北地台和扬子地台边缘及个别小型古地块中,矿床类型以海相喷气-沉积和海相火山-沉积为主。

1.加里东期银矿床:主要分布在三个地区:一是小兴安岭地区的矿床;二是祁连造山带的矿床,如白银厂、小铁山、锡铁山等;三是雪峰古陆区的含银铅锌矿床,如渔塘、牛塘界等。

2.海西期银矿床:海西期银矿床主要分布在塔里木-华北地台以北的海西期造山带内;西秦岭地区;三江地区。

在扬子地台区雪峰隆起东南侧泥盆系碳酸盐岩地层中,有若干沉积特征明显的含银铅锌矿床都属海西期成矿。

3.印支期银矿床:三江地区是印支期银矿床主要分布区,由北而南有赵卡隆、嘎衣穷、胜莫隆、呷村等银多金属矿床。

在鄂拉山地区有赛什塘、铜峪沟等矿床,其他地区受印支期岩浆作用影响的矿床有辽东青城子,兴安盟孟恩套力盖等。

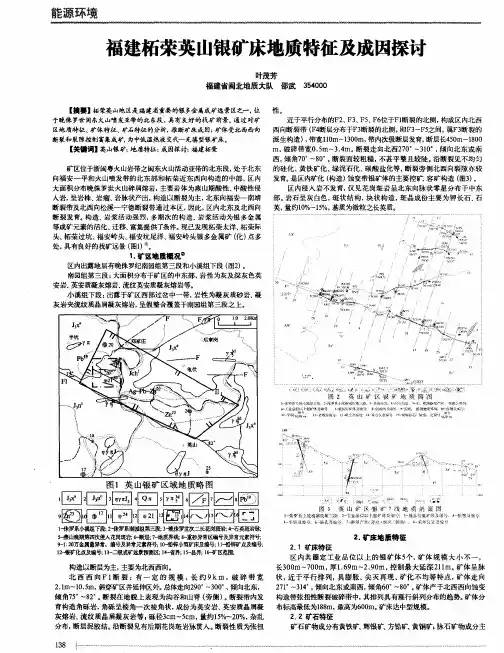

福建柘荣英山银矿床地质特征及成因探讨作者:叶茂芳来源:《科技与企业》2013年第17期【摘要】柘荣英山地区是福建省重要的银多金属成矿远景区之一,位于晚侏罗世闽东火山喷发亚带的北东段,具有良好的找矿前景。

通过对矿区地质特征、矿体特征、矿石特征的分析,推断矿床成因;矿体受北西西向断裂和裂隙控制富集成矿,为中低温热液交代—充填型银矿床。

【关键词】英山银矿;地质特征;成因探讨;福建柘荣矿区位于浙闽粤火山岩带之闽东火山活动亚带的北东段,处于北东向福安—平和火山喷发带的北东部和柘荣近东西向构造的中部,区内大面积分布晚侏罗世火山碎屑熔岩,主要岩体为燕山期酸性、中酸性侵入岩,呈岩株、岩瘤、岩脉状产出,构造以断裂为主,北东向福安—南靖断裂带及北西向松溪—宁德断裂带通过本区,因此,区内北东及北西向断裂发育。

构造、岩浆活动强烈,多期次的构造、岩浆活动为银多金属等成矿元素的活化、迁移、富集提供了条件。

现已发现柘荣太洋、柘荣际头、柘荣过坑、福安岭头、福安坑尾洋、福安岭头银多金属矿(化)点多处,具有良好的找矿远景(图1)①。

1.矿区地质概况②区内出露地层有晚侏罗纪南园组第三段和小溪组下段(图2)。

南园组第三段:大面积分布于矿区的中东部,岩性为灰及深灰色英安岩、英安质凝灰熔岩、流纹英安质凝灰熔岩等。

小溪组下段:出露于矿区西部过岔中一带,岩性为凝灰质砂岩、凝灰岩夹流纹质晶屑凝灰熔岩,呈假整合覆盖于南园组第三段之上。

构造以断层为主,主要为北西西向。

北西西向F1断裂:有一定的规模,长约9km,破碎带宽2.1m~10.5m,斜穿矿区并延伸区外。

总体走向290°~300°,倾向北东,倾角75°~82°。

断裂在地貌上表现为沟谷和山脊(旁侧)。

断裂带内发育构造角砾岩,角砾呈棱角—次棱角状,成份为英安岩、英安质晶屑凝灰熔岩、流纹质晶屑凝灰岩等;砾径3cm~5cm,量约15%~20%,杂乱分布,断层泥胶结。

西北地区银矿床的地质特征及找矿建议

张寿岭

【期刊名称】《西北地质》

【年(卷),期】1990(000)001

【摘要】本文论述了西北地区银矿床的地质特征、成因类型、银矿赋存层位及含矿岩系、银矿的分布与富集规律,并根据西北地区各类银矿的特点,将银矿分为7大类,11种类型和18个亚类。

提出了今后的找矿方向及建议。

【总页数】10页(P26-35)

【作者】张寿岭

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】P618.520.5

【相关文献】

1.湖南水口山矿田康家湾铅锌金银矿床第二找矿空间地质特征及找矿方向 [J], 刘承炜; 陈平波

2.湖南水口山矿田康家湾铅锌金银矿床第二找矿空间地质特征及找矿方向 [J], 刘承炜; 陈平波

3.印度尼西亚苏门答腊岛马塔比(Martabe)浅成低温热液型金-银矿床的地质特征与找矿标志 [J], 张海坤;胡鹏;姜军胜;程湘;战明国;潘罗忠;戴昱;潘贝红

4.新探明的玻利维亚银沙(Silver Sand)超大型银矿床地质特征和找矿评价 [J], 冯锐;张永明;URIBE Hernan;毛志昊

5.内蒙古华银铅锌银矿床地质特征及找矿标志 [J], 杨新雨;张会琼;刘方方;袁莹;樊学宁

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浙北黄湖银多金属矿地质特征与找矿前景预测摘要:黄湖银矿产于黄湖镇里三村岩体的外接触带,银矿体类型为层控型矿体,围岩蚀变为大理岩化、黄铁矿化,矿体具有呈多层层状,厚度较大的特点。

矿区构造、地层、岩浆岩联合控制了矿体的产出和规模,垂向上矿体分布具有分带性,从地表的低温成矿元素到深部中高温金属元素,认为该区存在较大找矿潜力。

前言黄湖银多金属矿位于浙江省杭州市余杭区黄湖镇北侧,毗邻安吉县,位于钦杭成矿带东北缘,长江中下游成矿带南侧。

近年来,随着全国地质找矿工作的进一步推进以及民营企业找矿资本的投入,本地区的找矿工作有了很大突破,但成矿研究工作程度仍然较低,限制了找矿工作的进一步开展和深入。

有鉴于此,本文在前人研究的基础上,结合实际工作经历和找矿成果,通过区域地质、矿区地质、矿床地质、地球化学、地球物理特征的研究,探讨本地区的矿床成因和找矿远景。

1、区域地质1.1 区域地质成矿背景矿区大地构造属于扬子准地台(Ⅰ1),钱塘台褶带(Ⅱ1),余杭—嘉兴台陷(Ⅲ5),於潜复向斜北东端,新华夏系的吴兴—郭村大断裂带与北西构造带的横湖(已更名为“黄湖”,下同)—三门湾断裂的交汇处。

区域沉积地层有志留系的浅海及三角洲相砂页岩、奥陶系的浅海相含硅质碎屑岩,寒武系的浅海相含泥质碳酸盐岩和含碳硅质岩及震旦系的浅海相碎屑岩和含镁碳酸盐岩。

侏罗系的火山岩系大范围发育。

其中寒武系及震旦系的碳酸盐岩地层在构造有利部位与中酸性侵入体接触处,成为接触交代成因的多金属矿化的主要赋矿层位。

区内次级褶皱交错排列,如老虎山背斜、鸬鸟山向斜、里三村背斜等。

它们大部分被燕山构造层所覆或被岩体或断裂破坏而残缺不全。

断裂以北东向和北西向断层较为发育,它们组成本区断裂构造的骨架。

北北东向和近东西向断层少见、规模较小。

北东向和北西向断层多为高角度正断层,它们交汇处控制了横湖花岗岩、里三村花岗闪长岩等侵入体的产出,并为多金属矿化创造了条件。

区域成矿区带位于“浙北成矿带(Ⅲ1)堪脚——湖州金银硫铁矿硅灰石萤石硼成矿远景区”北东端。

青海省都兰县八道班北银铜矿地质特征及成矿远景分析

八道班北银铜矿床位于青海省都兰县境内,是一种具有较高价值的铜银矿床。

本文将对该矿床的地质特征及成矿远景进行分析。

该矿床地质特征如下:

一、矿床地质背景

本矿床位于藏北造山带北缘的拉卜楞地块内,是一种与岩浆活动有密切联系的热液银铜矿床。

伴随着新元古代至古生代岩石圈的形成,地幔物质在地壳中流动并向上升温。

中生代构造运动的作用下,这些热液在地下化学反应中经历了一系列的化学变化,最终形成了本矿床。

二、矿床类型

本矿床是一种属于热液型银铜矿床的床层状矿体。

其形成类型为脉状和层状,矿体主要由含银矿物和含铜矿物组成。

三、矿床岩石属性

矿床围岩主要是白云岩和石灰岩,其次为变质岩和火山岩。

区内变质岩、火山岩和白云岩堆积所形成的地层,在构造运动和热液作用的共同作用下成为了矿床。

四、矿石学特征

本矿床的矿石主要是方铅矿、黄铜矿、硫铁矿、辉铜矿、方银矿、黑耀石等。

五、矿床构造特征

八道班北银铜矿床位于北东向的断层带和前陆构造盆地底部,其形成受到区内构造作用的影响。

矿体具有层状布局,以并列的脉状矿体形成,矿带的延伸方向约为东北-西南向,矿带倾向大致为北西-南东向。

成矿远景分析如下:

本矿床在全部含铜矿储量中占据重要地位,同时,银资源的含量和总量也值得重视。

从已知的勘查资料和当前的实际开采数据来看,该矿床具有很高的开采价值和成矿潜力,因此,进一步研究和探索其周边未知区域的资源潜力是非常有必要的。

同时,还需加强矿床的开发利用技术研究和环保措施的加强,以实现矿区的持续开采和可持续利用。

68矿产资源M ineral resources内蒙古银多金属矿地质特征及找矿前景分析杨科辉,潘会彬(中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司,湖南 长沙 410000)摘 要:文章利用地质、物探、化探及钻探工程,大致查明矿区物探异常极化体在深部的规模、形态、产状、变化情况等特征,进一步验证矿区圈定的物、化探异常,验证深部异常极化体,初步揭示深部极化体与银多金属矿(化)体的对应关系,大致查明控矿因素,分析并总结矿区不同类型银多金属矿体的空间分布特征及矿化富集规律;扩大矿区找矿成果,提交可供利用的矿产资源量,为下一步工作提供依据。

关键词:矿化富集;地质特征;找矿标志;极化体中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)10-0068-2收稿日期:2020-05作者简介:杨科辉,男,生于1988年,汉族,湖南邵阳人,研究生,工程师,研究方向:岩土工程勘查及工程检测。

1 地质背景勘查区地处内蒙古中部地槽褶皱系苏尼特右旗晚华力西地槽褶皱带哲斯-林西复向斜中段与中生代大兴安岭火山岩带交接部位,岩浆构造活动强烈,地质特征较为复杂。

矿区古生代地层属华北地层大区,内蒙古草原地层区,锡林浩特-磐石地层分区,仅分布有二叠系中、下统;中生代地层属滨太平洋地层区,大兴安岭地层分区,乌兰浩特-赤峰地层小区,分布有侏罗系中、上统以及白垩系下统;新生代地层为第四系。

区域发育褶皱构造主要有:北东向小大川-包木少勒复背斜和北北东向馒头山-幸福之路公社羊场向斜。

断裂构造发育,以北东向轴向断裂为主,对地层、岩浆岩、矿化具有明显的控制作用。

其次东西向和北北东向断裂构造也比较发育。

另外,还发育有北西向断裂。

在几组方向的断裂带中均有铅锌银多金属矿体产出。

区内岩浆活动强烈,主要发生于晚二叠世和早白垩世。

前者规模小,以中基性岩石为主,岩体的展布均受构造控制;后者,以酸性岩类为主,中性岩类次之,属于板内拉张环境下形成的亚碱性-碱性非造山花岗岩。

矿产资源M ineral resources内蒙古自治区双尖子山银铅锌矿床地质特征及控矿因素纪千夫,曹 恒摘要:双尖子山银铅锌矿区位于内蒙古自治区巴林左旗境内,是大兴安岭南段典型的银铅锌矿床。

该矿区内断裂构造十分发育,矿体产于兴隆山断裂带的北西向断裂蚀变带和北东向断裂破碎带中,矿体呈层状、脉状、透镜状产出。

矿石以黄铁矿、闪锌矿、方铅矿为主,成矿因素涉及中低温岩浆热液作用及多期次岩浆活动、蚀变作用等。

本文结合前人研究成果,在野外调查的基础上总结了双尖子山银铅锌矿床地质特征,分析了该区域银铅锌矿床成因、控矿因素和找矿标志。

关键词:双尖子山;银铅锌矿;兴隆山断裂带;地质特征;控矿因素1 矿区背景介绍和研究目的双尖子山矿区银铅矿区,隶属于内蒙古自治区赤峰市巴林左旗富河镇管辖。

双尖子山银多金属矿床地质特征典型性明显,是中国乃至亚洲规模最大的银铅锌多金属矿床。

针对该地区的地质矿床特征和矿床成因,学者们开展了较多研究工作,随着目前勘探规模的扩大,矿床规模可能进一步扩大。

因此了解双尖子山银铅锌多金属矿床的基本特征,总结其成矿规律对该地区的找矿工作具有重要意义。

本文通过对研究成果的归纳及当期工作开展情况,总结了双尖子山银铅锌矿区地质特征。

通过对区域和矿区地质特征分析、岩浆岩和矿石特征的探讨,探讨了该区域银铅锌矿床成因和成矿规律,对该矿区的找矿标志进行了总结,为后续找矿工作提供思路。

2 区域地质特征矿区位于内蒙古苏尼特右旗晚华力西地槽褶皱带和哲斯—林西复向斜的南东侧,该区域属于中部的地槽褶皱系区域。

区域地层主要以二叠系、侏罗系和第四系为主。

其中二叠系的地层有下统寿山沟组、中统大石寨组、哲斯组、上统林西组,侏罗系的有中统新民组、上统满克头鄂博组、玛尼吐组、白音高老组。

该区域构造运动主要发生在燕山期,并形成了北东向构造形迹及岩浆岩带。

此外,区域侏罗纪的岩相建造盆地展布也受燕山期构造控制,主要分布在北东向断陷盆地。

区域内古生代褶皱构造发育,断裂构造十分发育,断裂与各期褶皱构造相伴而生。

广西梧州思料银矿地质特征及找矿预测朱亿广;杨远峰;张波;阳纯龙【摘要】广西梧州市长洲区思料银矿位于梧州—博白银、金成矿带上,已发现的几个主要矿体均赋存于近NE向的构造破碎硅化带中.通过分析该矿床的成矿地质特征,总结其成矿规律,建立勘查模型,进行初步的找矿预测.认为:矿区找矿前景较好,其东部平面磁异常中的环状磁异常预示深部存在隐伏岩体,主要矿体南延部分化探异常特征与地质构造特征套合较好,有望在该片区实现找矿突破.所建立的勘查模型,有利于类似矿点的找矿勘查工作.【期刊名称】《矿产与地质》【年(卷),期】2018(032)001【总页数】7页(P79-85)【关键词】思料银矿;构造破碎硅化带;地质特征;勘查模型;广西【作者】朱亿广;杨远峰;张波;阳纯龙【作者单位】广西壮族自治区国土资源规划院,广西南宁530000;中国冶金地质总局广西地质勘查院,广西南宁530022;中国有色桂林矿产地质研究院有限公司,广西桂林541004;中国冶金地质总局广西地质勘查院,广西南宁530022【正文语种】中文【中图分类】P618.52长洲区思料银矿位于梧州市北西直线距离15km处,行政区划属梧州市长洲区管辖。

探矿权属于中国冶金地质总局广西地质勘查院,其地理坐标为:东经111°06′00″~111°11′00″,北纬23°30′00″~23°32′00″。

1992—1995年,广西区地质调查研究院第一分院在该区进行了1∶5万区域地质矿产调查,发现大村[1]、思委[2]、思料三处银金矿点。

中国冶金地质总局广西地质勘查院于2012—2016年对该区开展了较系统的地质勘查工作,取得了较好的找矿成果,预测矿区东段深部及Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号矿体南延部分深部具找较好找矿前景。

1 区域地质背景矿区所处大地构造单元为南华准地台、桂中—桂东台陷、大瑶山突起北东部,属广西弧形构造东翼的一部分,大瑶山隆起东带与六万大山交汇部位,寒武系普遍发育[3]。

DZ 中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T 0214—2002铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范Specifications for copper, lead, zinc, silver,nickel and molybdenum mineral exploration2002-12-17 发布2003-03-01实施中华人民共和国国土资源部发布DZ/T 0214—2002目次前言1 范围2 规范性引用文件3 勘查的目的任务3.1 预查3.2 普查3.3 详查3.4 勘探3.5 勘查工作顺序4 勘查研究程度4.1 地质研究程度4.2 矿石质量研究4.3 矿石选(冶)和加工技术条件研究4.4 矿床开采技术研究4.5 综合勘查、综合评价5 勘查控制程度5.1 勘查类型的确定5.2 勘查工程间距的确定5.3 矿床控制程度的确定6 勘查工作质量要求6.1 测量工作6.2 地质调查6.3 物探、化探工作6.4 探矿工程6.5 化学分析样品的采取、加工和测试6.6 矿石选(冶)试验样品的采集与试验6.7 岩石、矿石物理技术性能测试样品的采集与试验6.8 原始编录、综合整理和报告编写7 可行性评价7.1 概略研究7.2 预可行性研究7.3 可行性研究8 矿产资源/储量分类8.1 分类依据8.2 分类及类型9 矿产资源/储量估算9.1 矿产资源/储量估算的工业指标9.2 矿产资源/储量估算的一般原则9.3 确定资源/储量估算参数的要求9.4 矿产资源/储量分类结果表附录A (规范性附录)固体矿产资源/储量分类附录B (资料性附录)铜、铅、锌、银、镍、钼矿主要矿物附录C (资料性附录)铜、铅、锌、银、镍、钼矿床主要工业类型附录D (资料性附录)铜、铅、锌、银、镍、钼矿床勘查类型条件及工程间距参考附录E (资料性附录)矿床勘查类型实例一览附录F (资料性附录)矿体圈定和矿产资源/储量估算方法F.1 矿体的圈定和连接F.2 矿产资源/储量估算方法附录G (资料性附录)矿床工业指标制订的一般原则及参考指标G.1 矿床工业指标制订的一般原则G.2 一般工业指标附录H (资料性附录)铜、铅、锌、银、镍、钼精矿质量标准H.1 铜精矿质量标准H.2 铅精矿质量标准H.3 锌精矿质量标准H.4 银精矿质量标准H.5 镍精矿质量标准H.6 钼精矿质量标准前言为了配合GB/T 17766—1999《固体矿产资源/储量分类》的实施,对原《铜矿地质勘探规范》(试行)1981年版、《铅、锌矿地质勘探规范》(试行)1983年版、《镍矿地质勘探规范》(试行)1983年版、《钼矿地质勘探规范》(试行)1983年版、《银矿地质勘探规范》(试行)1991年版等规范中不符合GB /T 17766—1999《固体矿产资源/储量分类》和GB/T 13908—2002《固体矿产地质勘查规范总则》等国家标准的部分内容,统一进行归并修订,使之既符合我国国情,又能与国际惯例接轨。

一、矿床时空分布及成矿规律在我国,除了太古宙和新生代没有发现有工业意义的银矿床外,从元古宙到中生代漫长的地质时期,银的成矿作用都有所发育,尤其是燕山期,矿床的数量和规模都居于首位。

就银矿床的空间分布情况来看,我国银矿床在地槽褶皱带、地台凹陷盆地以及活化地台的火山-沉积断陷中都有分布。

如湖北竹山及四川麻邛银矿床分别属于加里东及印支优地槽褶皱带;湖北兴山及辽宁八家子银铅锌矿床分别属于扬子地台凹陷及华北地台燕山盆地;浙江天台山及江西德兴银多金属矿床分别属于活化地台中断陷火山盆地。

在我国已经显示出来的趋势是:在空间上地台活化阶段的断陷火山盆地中,富银多金属矿床数目较多,规模也较大。

同生成矿作用在银矿床的形成中有重要的意义。

火山作用和沉积作用这两种地质作用在独立地或相互结合地产生围岩的同时,形成银或银多金属矿层,形成这种矿层的环境即宏观的地质条件与形成围岩的环境是一致的,并且大体上是同时的。

同生成矿作用所形成的矿层,后来又经过这样或那样的地质作用的叠加形成工业矿床,这种矿床具有含量高、层位稳定、规模大等特点。

至于和中酸性侵入岩有关的矿床,虽然已有所发现,但只占次要地位,而与基性侵入岩有关的矿床,目前尚未发现具有工业价值的矿床,这两种成矿作用形成的银矿床在国外却是相当重要的。

二、矿床类型按照《中国矿床》一书中徐恩寿等人的意见,对银品位大于100g/t的银矿床作为有独立经济意义的银矿床进行如下分类:(一)火山沉积类型银矿床这类银矿床的特点是:①矿体的围岩是火山岩或是火山岩与沉积岩的互层。

②矿体在多数情况下呈层状、似层状、透镜状,与围岩产状基本一致。

③火山喷发的气液对围岩造成或强或弱的蚀变。

④成矿物质一般都认为是幔源的或深部壳源的。

⑤矿床具有同生成矿及后生成矿的双重性质。

根据火山作用及火山-沉积作用的岩相,这类银矿床又分为海相和陆相两个亚类。

陆相亚类中还分为火山岩型和潜火山岩型。

(二)沉积类型银矿床这类矿床是产在正常沉积岩层中的同生沉积矿床,矿体一般呈层状、透镜状,具有一切正常沉积岩的结构构造特点,如层理、韵律、岩相等;层状矿体一般较薄,但在水平方向上具有较大的延伸性。

根据沉积岩的岩性和岩相,这类银矿床又分为页岩型和碳酸盐岩型两个亚类。

(三)变质类型银矿床变质类型银矿床系同生的或后生的各种银矿床经受了各种变质作用之后的受变质或变成矿床。

原来矿体的产状、矿物组分、结构构造,甚至品位等,已经不同程度地受到改造。

虽然由于所经受的变质种类及程度不同而具有不同的特点,但是还是具有一些共同的特征:①具有片状、片麻状或结晶粒状构造,原生的构造只作为残留体以变余构造保留下来。

②在变质作用的过程中,由于脱水作用而产生的热液使成矿物质活化、迁移,而产生了一系列热液矿床特点,如蚀变、富集、矿体产状的改变等,具有同生、后生两种成矿作用的双重特点。

根据变质作用程度和类型的不同,这类矿床又分为区域(沉积)变质、接触变质(夕卡岩)、超变质(混合岩化及花岗岩化)等亚类。

这类银矿床在我国具有很大的工业价值。

(四)侵入岩(中酸性)类型银矿床这类银矿床最主要的特点是它们与侵入岩具有空间上和时间上的紧密联系,矿床围岩可以是侵入岩本身,或其近旁的硅铝质岩或碳酸盐岩,矿体形成晚于围岩,主要受构造控制,特别是断裂构造的控制。

在硅铝质围岩中一般呈脉状、网脉状充填,而在碳酸盐岩中呈不规则层状或团块状交代矿体,并有多种多样比较强烈的围岩蚀变。

(五)沉积改(再)造类型银矿床这种类型银矿床的基本特点是,具有明显的同生成矿与后生成矿双重性质。

很多矿床在同生成矿阶段,主要成矿元素有一定的富集,形成了胚胎矿,或矿源层(矿源体),在以后的构造-岩浆活动或其他地质作用中,这些初始矿层(矿体)经受了一系列改造或再造,不同程度地打上了“后生”成矿作用的烙印,原生比较分散的成矿元素重新活化、迁移、富集起来,提高了矿床的经济价值,这就使得这类矿床既具有地层控制的特点,又具有构造、岩性控制的特点,故又称之层控矿床,对银矿床来说,这种类型的矿床,无论在国内还是国外都是非常重要的。

按照改造作用程度的不同,这类矿床又分为沉积改造和沉积再造两个亚类。

三、典型矿床(一)湖北竹山银洞沟矿床银洞沟银矿位于竹山县北部鄂陕交界处。

该矿虽明末清初曾有人采过,但真正地质勘探工作始于1972年,1972—1977年开展多金属矿普查、详查工作,1977年提交了《湖北省银洞沟多金属矿区详查报告》。

70年代后期,国家将贵金属提到重要地位,于是1978年以后将银洞沟以银金为主要勘查对象,1985年提交了《湖北省竹山县银洞沟银金矿区地质勘探报告》。

1986年报告审批后,动工兴建湖北银矿,1990年建成投产,设计规模为日处理矿石400t,年产白银20t,黄金200kg。

银洞沟是一个大型银金矿床,保有银储量1428t,含银品位17.3g/t。

矿床的直接围岩是古元古界武当山群中的银洞沟组,由变石英角斑岩质凝灰岩、钾长石英角斑岩组成,向上出现正常沉积岩夹层,如粉砂岩、变粉砂质页岩及白云岩透镜体与变石英角斑岩质凝灰岩、火山角砾集块岩等呈韵律互层。

银矿体呈层状产在银洞沟组下部变石英角斑质凝灰岩中,产状与围岩整合,为单一银矿体(图3.19.2),底部的变钾长石英角斑岩中产铅锌矿层,显示出银及铅锌具有不同岩性(岩层)控制的特点。

矿石为细脉浸染型,由背斜构造轴部的片、劈理控制,但不超过银洞沟组的范围。

主要蚀变是次生石英岩化,此外尚有黄铁矿化及铁白云石化。

银矿石由辉银矿、螺状硫银矿、自然银、金银矿组成,伴有次要的黄铁矿、黄铜矿、方铅矿及闪锌矿。

成矿时代为古元古代,属于海相火山-沉积亚类银矿床。

图3.19.2湖北竹山银洞沟银矿床地质图①Pt1n12-1.武当群银洞沟组第一岩性段,第二亚段第一层变石英角斑质凝灰岩;Pt1n12-2.第二亚段第二层,上部变泥质粉砂岩,下部为白云岩夹含黄铁矿变凝灰质粉砂岩;Pt1n13.第三亚段:上部变泥质粉砂岩,下部含黄铁矿变质粉砂岩;Pt1n2.第二岩性段变碳质、泥质粉砂岩、变石英角斑质晶屑凝灰岩夹白云岩透镜体;βμ.时代未定的辉绿岩;①据湖北省地质矿产局第五地质大队,1982m3-19-2.jpg(二)江西贵溪冷水坑银矿床冷水坑银矿位于贵溪县境内,矿区南北长7km,东西宽5km,面积35km2,该矿区的发现与勘探经历了从“脉带型”铅锌矿、斑岩型铅锌矿、斑岩型银矿、层控叠生型银矿和金矿等几个相互交织的阶段。

经过20多年的工作,终于探明了该大型银矿。

1990年兴建了冷水坑矿区的第一座矿山——银路岭银矿,1992年正式投产,日处理矿石500t,年产白银22.96t。

该矿床是陆相火山-沉积亚型的大型银矿床,保有银储量3336t,含银品位为146.21g/t。

矿区出露地层为上侏罗统鹅湖岭组,该组为一套陆相酸性火山岩系,由爆发和喷出的火山碎屑岩组成,其岩性组合由下而上为流纹质晶屑凝灰岩、层凝灰岩夹凝灰质粉砂岩。

矿区中尚有潜火山岩侵入体-花岗斑岩。

此种斑岩体具有隐蔽爆发特征,在其内部及边部均可见到隐爆凝灰岩及爆发角砾岩。

此花岗斑岩小侵入体沿北东向断裂分布。

矿体赋存于花岗斑岩侵入体中及其与鹅湖岭组火山岩的内外接触带中,共有4个矿体,其中以2号矿体为主,主要呈隐伏状态,长800m,宽500m左右,厚1m至数十米。

矿体呈层状、透镜状及带状产出,产状大部分与接触带平行,矿石主要为浸染状、细脉浸染状,局部为脉状。

矿石矿物主要有闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、辉银矿,次要的有自然银和黄铜矿。

矿体受斑岩及其与围岩的接触带控制(图3.19.3)。

近矿围岩蚀变以绿泥石化、黄铁矿化、绢云母化为主,外围则普遍发育有碳酸盐化。

图3.19.3 124勘探线地质剖面图1.老虎塘组中上段;2.鹅湖岭组下段;3.打鼓顶组上段;4.花岗斑岩;5.流纹斑岩;6.银矿体及编号;7.地质界线;8.断层及编号;9.钻孔(三)陕西柞水银硐子银多金属矿床银硐子银多金属矿床位于陕西省南部秦岭南坡的柞水县。

矿区东西长3km,南北宽1.5~2km,面积约5km2。

该矿古代开采很盛。

50年代,地质部及冶金工业部的有关地质队在此开展地质调查与矿产普查工作。

1981年提交了矿床详细勘探地质报告。

现已建成陕西银矿,对其进行开发,年设计采选矿石9.9万t,1991年生产矿石14万t。

该矿床属沉积类型碳酸盐岩亚类银矿床,保有银储量2257t,含银品位平均107g/t。

矿床出露地层为巨厚的中泥盆统大西沟组,为一套碳质、白云质千枚岩及白云质结晶灰岩的互层,银-多金属及铁矿层均产于大西沟组中段的靠上部位,呈层状、似层状的互层,共圈出16个矿层,其中主矿层为银、铜、铅、锌矿层,此外还有8个铅矿层,4个铜矿层,3个菱铁矿层也都含银。

主矿层段中,独立银矿层与铅共生平均厚6m,平均品位超过100g/t。

其他与银共生的铅、锌矿中含银均低于100g/t,银及多金属的品位、厚度都比较稳定(图3.19.4)。

矿石为浸染状,矿物组成除方铅矿、黄铜矿、闪锌矿、黄铁矿外,主要银矿物及含银矿物为辉银矿、深红银矿、淡红银矿、自然银及银黝铜矿、硫锑铜银矿、硫银锑铅矿等,矿石以条纹、条带状产出,与互层的围岩层理平行,并与其同步褶曲。

未见围岩蚀变现象,同生沉积的成矿作用不容置疑。

图3.19.4陕西柞水银硐子银多金属矿床地质略图①1.断层;2.铅银铁矿体;D2d3-32.中泥盆统大西沟组二段上部第三分层白云岩;D2d3-22.中泥盆统大西沟组二段上部第二分层粉砂岩、板岩、碳质千枚岩;D2d3-12.中泥盆统大西沟组二段上部第一分层千枚岩夹菱铁矿和银铅矿层;D2d22.中泥盆统大西沟组二段中部灰绿色千枚岩;①据00534部队m3-19-4.jpg(四)河南桐柏破山银矿床该矿位于桐柏县城北24km处。

早在南北朝的南齐时,该地曾设围山县管理银矿采冶。

至明代末废弃。

新中国成立前,该区做过零星的地质路线调查,新中国成立后,做了大量的区测、普查工作。

1975年陕西地质八队对破山银矿开展了勘查工作,1984年提交了《河南省桐柏县破山银矿区详细勘探地质报告》,1985年中国有色金属工业总公司建立桐柏银矿山,予以开发利用,设计日采选矿石800t,年产白银50t。

该矿经勘探共探得银储量2662t,银品位平均为278g/t。

矿床共圈出13个矿体,除2号矿体外均为工业矿体。

其中1号矿体最大,延长1900m,最大延深530m,平均厚5.38m。

矿区出露地层为新元古界的歪头山组,由一套火山-沉积岩组成,银矿主要产于这个岩组上部第二段的碳质绢云石英片岩中,呈透镜状、似层状,顺层分布,与地层产状基本一致(图3.19.5)。

矿石产于细小石英脉及少数石英方解石脉,或变余微细层理分布的微粒含银硫化物,以及斑点状石英团块中。