银矿地质普查规范

- 格式:docx

- 大小:95.17 KB

- 文档页数:53

一、银矿资源的地质勘查我国在80年代以前,独立银矿床发现不多,大部分银是作为有色贱金属矿的伴(共)生组分,在勘查主矿产时顺带进行评价,但一般只是根据组合样品分析的结果,当银含量大于5~10g/t时,就给予计算储量。

若银的选冶性能较优,在铜和金矿中有时降低至1g/t,铅锌矿中为2g/t,均不要求圈出单独矿体,采用有多少算多少的办法。

随着国民经济建设发展的需要,80年代以来,银矿地质勘查工作得到了加强,相继找到一批以银为主的矿床,为此,1990年全国矿产储量委员会,在以往银矿地质勘查经验的基础上,制订了试行的《银矿地质勘探规范》(简称《规范》)。

该规范规定了银矿地质勘探工作的勘探研究程度、勘探类型、勘探工程间距、勘探深度、勘探工作质量、储量计算与矿床技术经济评价等基本要求。

在规范中,将银矿的勘探类型划分为四类:第Ⅰ勘探类型:目前暂缺实例。

第Ⅱ勘探类型:主矿体规模大到巨大,形态较简单,呈似层状、规则透镜状,厚度较稳定,主要有用组分分布较均匀到不均匀,个别有夹石、天窗和分支复合,断层、脉岩对矿体基本无破坏。

属于本类型的有破山银矿。

第Ⅲ勘探类型:主矿体规模中等到大,形态复杂,呈脉状、不规则透镜状,个别较简单,厚度不稳定,主要有用组分分布不均匀到很不均匀,矿体有分支复合,断层、脉岩对矿体破坏不大。

属本类型的有皇城山银矿、银路岭银矿。

第Ⅳ勘探类型:主矿体规模小到中等,形态很复杂,呈脉状、柱状、豆荚状,厚度很不稳定,主要有用组分分布不均匀到很不均匀,矿体中常见分支复合,断层、脉岩对矿体破坏较大。

属本类型的有十里堡银矿。

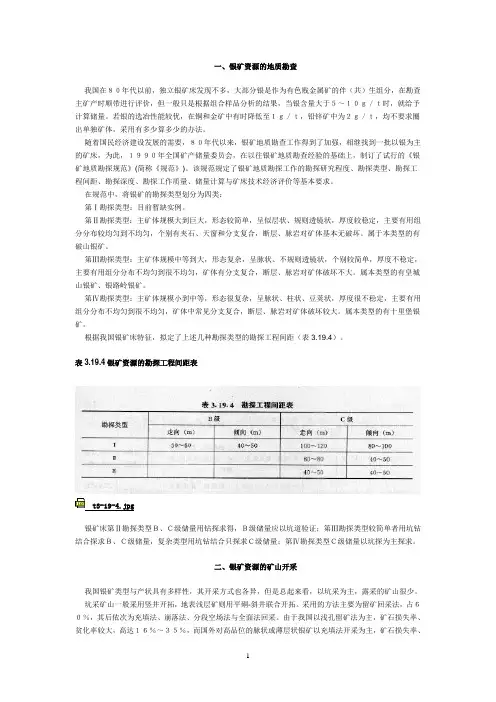

根据我国银矿床特征,拟定了上述几种勘探类型的勘探工程间距(表3.19.4)。

表3.19.4银矿资源的勘探工程间距表t3-19-4.jpg银矿床第Ⅱ勘探类型B、C级储量用钻探求得,B级储量应以坑道验证;第Ⅲ勘探类型较简单者用坑钻结合探求B、C级储量,复杂类型用坑钻结合只探求C级储量;第Ⅳ勘探类型C级储量以坑探为主探求。

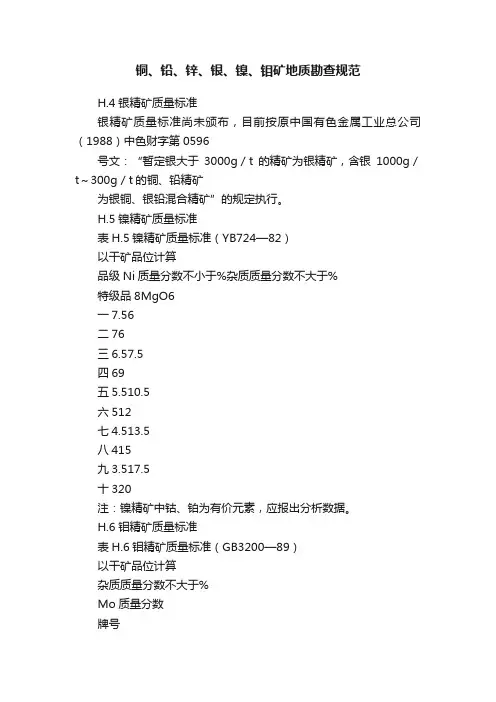

铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范H.4银精矿质量标准银精矿质量标准尚未颁布,目前按原中国有色金属工业总公司(1988)中色财字第0596号文:“暂定银大于3000g/t的精矿为银精矿,含银1000g/t~300g/t的铜、铅精矿为银铜、银铅混合精矿”的规定执行。

H.5镍精矿质量标准表H.5镍精矿质量标准(YB724—82)以干矿品位计算品级Ni质量分数不小于%杂质质量分数不大于%特级品8MgO6一7.56二76三6.57.5四69五5.510.5六512七4.513.5八415九3.517.5十320注:镍精矿中钴、铂为有价元素,应报出分析数据。

H.6钼精矿质量标准表H.6钼精矿质量标准(GB3200—89)以干矿品位计算杂质质量分数不大于%Mo质量分数牌号不小于%Si0AsSnPCuPbCaOWOBi23Km053—A536.50.010.010.010.150.151.500.050.05535.00.050.050.020.200.302.000.250.10Km053—BKm051—A518.00.020.020.020.200.181.800.060.06Km051—B5l5.50.10.060.030.400.402.000.300.15Km049—A499.00.030.030.030.220.202.20Km049—B496.50.150.060.040.600.602.004711.00.040.040.040.250.252.70Km047—AKm047—B477.50.20.070.050.800.652.40Km045—A4513.00.050.050.050.280.303.00Km045—B458.50.220.070.071.200.702.60注:a)牌号中的A表示单一钼矿浮选产品;B表示多金属矿综合回收浮选产品;b)钾、钠的质量分数,报分析数据,不作质量分数考核指标;如需方对牌号中未规定的三氧化钨和铋的质量分数有要求,可由供需双方商定;c)经供需双方协议,可调整表中个别指标;d)钼精矿中铼为有价元素,供方应报出分析数据,是否计价,供需双方协议。

银矿地质勘查的注意事项

庄辉

【期刊名称】《低碳世界》

【年(卷),期】2014(000)014

【摘要】本文针对银矿资源,首先在分析银矿资源勘查工程要点的基础上,分析

了银矿地质勘查的电法勘探方法,最后就银矿地质勘查的注意事项进行了几点阐述。

【总页数】2页(P174-174,175)

【作者】庄辉

【作者单位】云南鲁甸八宝矿业有限公司,云南鲁甸657106

【正文语种】中文

【中图分类】P624

【相关文献】

1.白银矿田地质勘查工作进展及评述

2.银矿地质勘查的注意事项

3.白银矿田地质勘查工作进展及评述

4.云南银矿与地质勘查

5.绿色地质勘查评价:以某金银矿为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

银矿标准

银矿标准主要涉及以下几个方面:

1. 银矿地质普查规范:银矿的边界品位、最低工业品位、矿床平均品位、最低可采厚度、夹石剔除厚度等指标。

这些指标为银矿资源的勘查和评价提供参考。

2. 银矿排放标准:最新排放标准按照银、镍、钴工业污染物排放标准GB25467-2010进行审查,确保银矿开采和加工过程中对环境的影响降到最低。

3. 银矿选矿工艺流程:涉及含银矿物的种类、选矿方法、磨矿分级、浓密洗涤、氰化法处理、电解分离等技术要求,以提高银的回收率。

4. 银矿产品质量标准:包括银矿石、合质金、金锭、银锭等产品的质量要求、化学成分、纯度等指标。

5. 银矿安全生产标准:涉及银矿开采、加工、运输等环节的安全规范,以确保生产过程的安全。

6. 银矿环境保护标准:涉及银矿开采和加工过程中环境保护的措施和要求,以减少对生态环境的影响。

7. 银矿行业标准:包括银矿地质勘查、矿床评价、开采加工、环境保护、安全生产等方面的技术规范和管理要求。

综上所述,银矿标准涵盖了地质勘查、开采加工、环境保护、安全生产等多个方面,旨在确保银矿资源的合理开发利用,降低环境污染,保障生产过程的安全。

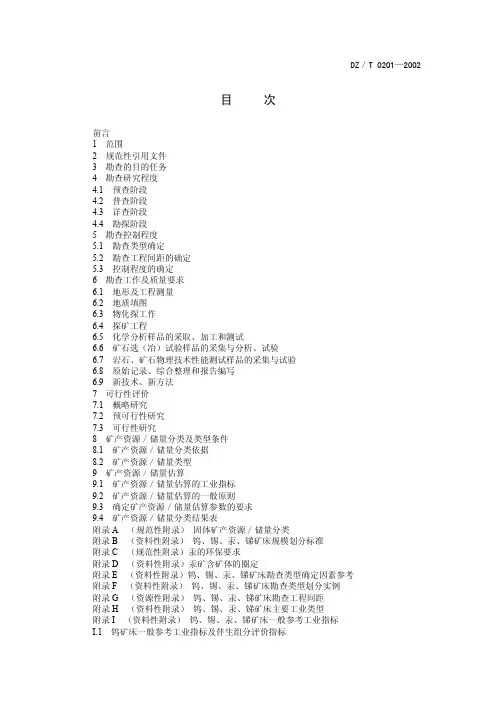

DZ中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T 0214—2002铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范Specifications for copper, lead, zinc, silver,nickel and molybdenum mineral exploration2002-12-17 发布2003-03-01实施中华人民共和国国土资源部发布DZ/T 0214—2002目次前言1 范围2 规范性引用文件3 勘查的目的任务预查普查详查勘探勘查工作顺序4 勘查研究程度地质研究程度矿石质量研究矿石选(冶)和加工技术条件研究矿床开采技术研究综合勘查、综合评价5 勘查控制程度勘查类型的确定勘查工程间距的确定矿床控制程度的确定6 勘查工作质量要求测量工作地质调查物探、化探工作探矿工程化学分析样品的采取、加工和测试矿石选(冶)试验样品的采集与试验岩石、矿石物理技术性能测试样品的采集与试验原始编录、综合整理和报告编写7 可行性评价概略研究预可行性研究可行性研究8 矿产资源/储量分类分类依据分类及类型9 矿产资源/储量估算矿产资源/储量估算的工业指标矿产资源/储量估算的一般原则确定资源/储量估算参数的要求矿产资源/储量分类结果表附录A (规范性附录)固体矿产资源/储量分类附录B (资料性附录)铜、铅、锌、银、镍、钼矿主要矿物附录C (资料性附录)铜、铅、锌、银、镍、钼矿床主要工业类型附录D (资料性附录)铜、铅、锌、银、镍、钼矿床勘查类型条件及工程间距参考附录E (资料性附录)矿床勘查类型实例一览附录F (资料性附录)矿体圈定和矿产资源/储量估算方法矿体的圈定和连接矿产资源/储量估算方法附录G (资料性附录)矿床工业指标制订的一般原则及参考指标矿床工业指标制订的一般原则一般工业指标附录H (资料性附录)铜、铅、锌、银、镍、钼精矿质量标准铜精矿质量标准铅精矿质量标准锌精矿质量标准银精矿质量标准镍精矿质量标准钼精矿质量标准前言为了配合GB/T 17766—1999《固体矿产资源/储量分类》的实施,对原《铜矿地质勘探规范》(试行)1981年版、《铅、锌矿地质勘探规范》(试行)1983年版、《镍矿地质勘探规范》(试行)1983年版、《钼矿地质勘探规范》(试行)1983年版、《银矿地质勘探规范》(试行)1991年版等规范中不符合GB/T 17766—1999《固体矿产资源/储量分类》和GB/T 13908—2002《固体矿产地质勘查规范总则》等国家标准的部分内容,统一进行归并修订,使之既符合我国国情,又能与国际惯例接轨。

中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T 0149-95银矿地质普查规范中华人民共和国地质矿产部1996—03—01实施1 主题内容与适用范围1.1主题内容本规范规定了银矿地质普查的目的任务,工作程序、工作程度及质量要求、储量计算和矿床技术经济评价等内容。

1.2适用范围本规范是银矿地质普查阶段工作的总体要求,也是银矿地质普查工作质量监控和报告验收的依据。

2 引用标准GB/T 13687 固体矿产普查总则DZ/T 0078 固体矿产勘查原始地质编录规定DZ/T 0079 固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究规定DZ/T 0091 地质矿产勘查测量规范DZ/T 0033 固体矿产勘查报告编写规定3 工作目的任务129对普查区内已发现的银矿点和与银矿有关的物探、化探异常等进行普查工作,查明是否具有进一步工作的价值。

对具远景的矿床(体),应探求D+E级储量,提交普查报告,为能否进行详查提供依据。

4 工作程序按GB/T 13687规定,遵循立项论证、设计编审、组织实施和报告编审等程序进行。

5 工作程度要求5.1在收集和利用已有1:20万、1:5万区调资料的基础上,大致查明普查区内的地质特征,依据不同的地质条件,对与银矿成矿有关的地层、岩石、构造的调研应有所侧重。

5.2大致查明区内矿体的分布特征、规模、形态、产状和矿石质量;大致划分矿石的自然类型和工业类型。

根据氧化程度,银矿石的自然类型分为原生矿石、混合矿石、氧化矿石三种;银多金属硫化矿石可采用一种与银关系最密切的金属矿物的氧化率作为划分标准;银(金)矿的硫化矿石采用银的氧化率作为划分标准。

5.3研究和对比矿石的可选(冶)性能,作出矿石工业利用可能性的初步评价。

5.4对已基本确定具有工业价值前景的矿床,应大致了解其水文地质、工程地质和环境地质条件。

5.5对主要矿体进行系统的地表工程揭露。

根据矿体规模,在1~3条主剖面上初步了解(矿体)深部特征,大致确定矿床勘探类型、勘探网度,探求D+E 级储量(参见附录A)。

浅谈银矿地质特征及勘查要点1 引言现在,随着科学技术的不断地进步,人民的经济生活水平在不断地提高,而对银矿的需求量也在不断地增加,在奖章制造、宇航、货币、电子以及饰品等相关的行业应用得十分广泛。

而采矿事业不断发展也推动着银矿的开采数量不断地增加,但是银矿市场仍然是供不应求,也就导致了银的价格不断地提高,就此活跃了银矿采掘行业,这样就使得银矿的地质在理论知识的探究以及发现等一些方面不断取得了成就。

2 银矿地质特征按照银矿矿化的特征、矿物质的来源以及成矿的作用等等,可以把银矿的类型以及地质的特征总结为以下几点。

砂银矿:第一,机械的沉积作用,主要是砂银矿,而矿床的类型是冲积型银矿,其矿床的规模是小型到中型,而矿体的形态是不规则形状或者层状,主要由自然金和独居石等组成的,例如马头和水台矿床。

第二,表生作用,主要是风化壳型以及淋积型的银矿,而矿床类型是残破积型银矿和岩溶堆积型银矿,矿体的形状是似层状和脉状,主要由黄铁矿、方解石、自然金以及萤石等所组成的,矿床规模为小型。

原生银矿:结合原生银矿的成矿作用,可以分为,第一,地下热水溶滤的作用,主要是热水溶滤的银矿床,而矿床的类型是石英方解石脉型银矿床及其微细粒浸染型银矿床,而矿床的规模基本为中型或者是小型,如桂西北矿床。

第二,火山的作用,主要是次火山和火山的热液银矿,而矿床的类型主要是中酸性火山的蚀变岩破碎带银矿,其矿床的规模是中型或者是小型,而矿体的形状是脉状,例如龙头山和张公岭矿床。

第三,岩浆的作用,主要是岩浆热液银矿,而矿床的类型可以分为断裂破碎带是蚀变型岩的银矿以及含金硫化物的银矿,其矿床的规模大部分是中型,而矿体的形态大部分是脉状,主要由辉银矿、自然金、方铅矿、闪锌矿以及黄铁矿等组成,比如钦甲、龙水和金山等矿床。

3 成矿规律3.1 矿床控矿因素矿区内发育的燕山期岩体,与银矿的成因具有密切的关系。

区内背景值高,主要成矿元素Ag、Cu、Pb、Zn、S高出维氏值1~8倍,铁族元素则高出1~5倍,这些都为成矿奠定了物质基础。

铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范1范围本标准确定了铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查工作勘查研究程度、勘查类型及其勘查控制程度、勘查工作质量、可行性评价及矿产资源/储量估算等要求。

本标准适用于铜、铅、锌、银、镍、钼矿产勘查和矿产资源/储量估算,也适用于验收和审批铜、铅、锌、银、镍、钼矿产地质勘查报告,还可以作为矿业权转让及矿产勘查开发筹资、融资、股票上市等活动中矿业权评估、估算矿产资源/储量的依据。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可以使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 17766-1999 固体矿产资源/储量分类GB/T 13908-2002 固体矿产地质勘查规范总则3勘查的目的任务3.1预查对铜、铅、锌、银、镍、钼矿有成矿远景的地区,通过综合地质研究、初步野外观察、极少量工程验证和取样测试,初步预测可能的资源量,提出可供普查的矿化潜力较大的地区。

3.2普查对矿化潜力较大的地区或地段通过地质、物探、化探等有效的技术工作、数量有限的工程验证和取样测试,进行可行性概略评价,相应估算矿产资源量,提出是否有进一步详查的价值,圈出详查区范围。

3.3详查采用各种勘察方法、手段及系统取样工程,对详查区内的矿体加以控制,估算矿产资源/储量,并通过预可行性研究,做出是否具有工业价值的评价,圈出勘探区范围。

3.4勘探对勘探区内的矿体,通过加密各种采样工程及采用其他技术方法手段,探求矿产资源/储量,同时为可行性评价和矿业权转让、矿山建设设计提供必需的地质资料并提交有关的地质勘查报告。

3.5勘查工作顺序勘查工作应遵循立项论证、设计编审、组织实施和报告编写等顺序进行。

4勘查研究程度4.1地质研究程度4.1.1预查阶段收集地质、矿产、物探、化探和遥感地质资料,了解区域地质及矿产信息,选定找矿远景区进行预查。

DZ中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T 0214—2002铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范Specifications for copper, lead, zinc, silver,nickel and molybdenum mineral exploration2002-12-17 发布2003-03-01实施中华人民共和国国土资源部发布DZ/T 0214—2002目次前言1 范围2 规范性引用文件3 勘查的目的任务3.1 预查3.2 普查3.3 详查3.4 勘探3.5 勘查工作顺序4 勘查研究程度4.1 地质研究程度4.2 矿石质量研究4.3 矿石选(冶)和加工技术条件研究4.4 矿床开采技术研究4.5 综合勘查、综合评价5 勘查控制程度5.1 勘查类型的确定5.2 勘查工程间距的确定5.3 矿床控制程度的确定6 勘查工作质量要求6.1 测量工作6.2 地质调查6.3 物探、化探工作6.4 探矿工程6.5 化学分析样品的采取、加工和测试6.6 矿石选(冶)试验样品的采集与试验6.7 岩石、矿石物理技术性能测试样品的采集与试验6.8 原始编录、综合整理和报告编写7 可行性评价7.1 概略研究7.2 预可行性研究7.3 可行性研究8 矿产资源/储量分类8.1 分类依据8.2 分类及类型9 矿产资源/储量估算9.1 矿产资源/储量估算的工业指标9.2 矿产资源/储量估算的一般原则9.3 确定资源/储量估算参数的要求9.4 矿产资源/储量分类结果表附录A (规范性附录)固体矿产资源/储量分类附录B (资料性附录)铜、铅、锌、银、镍、钼矿主要矿物附录C (资料性附录)铜、铅、锌、银、镍、钼矿床主要工业类型附录D (资料性附录)铜、铅、锌、银、镍、钼矿床勘查类型条件及工程间距参考附录E (资料性附录)矿床勘查类型实例一览附录F (资料性附录)矿体圈定和矿产资源/储量估算方法F.1 矿体的圈定和连接F.2 矿产资源/储量估算方法附录G (资料性附录)矿床工业指标制订的一般原则及参考指标G.1 矿床工业指标制订的一般原则G.2 一般工业指标附录H (资料性附录)铜、铅、锌、银、镍、钼精矿质量标准H.1 铜精矿质量标准H.2 铅精矿质量标准H.3 锌精矿质量标准H.4 银精矿质量标准H.5 镍精矿质量标准H.6 钼精矿质量标准前言为了配合GB/T 17766—1999《固体矿产资源/储量分类》的实施,对原《铜矿地质勘探规范》(试行)1981年版、《铅、锌矿地质勘探规范》(试行)1983年版、《镍矿地质勘探规范》(试行)1983年版、《钼矿地质勘探规范》(试行)1983年版、《银矿地质勘探规范》(试行)1991年版等规范中不符合GB/T 17766—1999《固体矿产资源/储量分类》和GB/T 13908—2002《固体矿产地质勘查规范总则》等国家标准的部分内容,统一进行归并修订,使之既符合我国国情,又能与国际惯例接轨。

《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》和铜、金多金属矿成矿预测理论与方法(有色金属矿产地质调查中心,北京中色地科矿产勘查研究院有限公司杨建功)受中国矿联地勘协会的委托,就《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》和铜、金多金属矿成矿预测理论与方法,与各位同仁一起学习和探讨,不当和谬误之处,敬请各位批评指正。Ⅰ.铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范一、规范的主要特点《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》体现了社会主义市场经济的要求,基本符合我国国情;具有一定的科学性、先进性、实用性和可操作性。其主要特点表现在:(一)类别划分和名词、术语的定义基本与国际惯例接轨规范按照“固体矿产资源/储量分类”标准将矿产资源/储量分为储量、基础储量、资源量三大类 16 种类型,每一类型一个编码,便于不同类型的识别和数据的计算机处理与信息交流。名词、术语的定义严谨、词义确切,与国际惯例基本一致,便于国际交流。(二)强化了矿产资源/储量的经济内涵资源/储量分类的依据是经过矿产勘查所获得的不同地质可靠程度、相应的可行性评价及其得出的不同经济意义。突出了可行性评价程度(特别是可研和预可研)及其得出的经济意义在分类中的重要作用。(三)取消了“各级储量比例”的要求规范对“各级储量比例”再不作硬性规定,而是由投资者根据需要确定,以适应市场经济条件下矿业市场发展的需求。对于各类储量、基础储量或资源量的用途要求仅作了一般性规定,基本原则是探明的矿产资源应满足矿山建设还本付息期所需的矿量;控制的矿产资源应达到矿山最低服务年限的矿量;推断的矿产资源应满足矿山远景规划的矿量。(四)利用“类型系数”作为划分矿床勘查类型的依据本规范对矿床勘查类型的划分,首次引入了“类型系数”的新概念,利用“类型系数”作为划分矿床勘查类型划分的依据,减少了人为的干扰因素,使矿床勘查类型的划分从定性向半定量转变。(五)规范包含四个勘查阶段的有关技术要求规范对铜、铅、锌、银、镍、钼矿的勘探、详查、普查、预查工作均提出了相关的技术要求,而不仅是对某一阶段工作提出了技术要求,以满足多层次勘查和不同业主对地勘工作的需求。所以,称为“地质勘查规范”。二、矿床勘查类型与勘查工程间距一般是先划分矿床勘查类型,然后根据矿床勘查类型确定勘查工程(或叫探矿工程、采样工程)间距。(一)矿床勘查类型划分1.类型系数:通过对 75 个矿床勘查类型实例的研究,规范首次提出了“类型系数”的新概念。划分矿床勘查类型和确定勘查工程间距时,应依据主矿体规模、形态及内部结构、矿床构造影响程度、主矿体厚度稳定程度和有用组分分布均匀程度等5 个主要地质因素来确定。为了量化这 5 个因素的影响大小,给每个因素赋予一定的值,即类型系数,根据 5 个地质因素类型系数值之和就可以确定是第几勘查类型。在 5 个因素中,主矿体之规模大小比较重要,所赋予的类型系数值要大些,约占 30%;构造对矿体形状的影响与矿体规模有间接联系,所赋予的值要小些,约占10%;其它3 个因素各占20%。(1)矿体规模分为大、中、小型三类,其具体划分及类型系数见表1。表1 矿体规模划分及类型系数表(2)矿体形态复杂程度分为三类A.简单:类型系数 0.6。矿体形态为层状、似层状、大透镜状、大脉状、长柱状及筒状,内部无夹石或很少夹石,基本无分枝复合或分枝复合有规律;B.中等:复杂程度属中等,类型系数 0.4。矿体形态为似层状、透镜状、脉状、柱状,内部有夹石,有分枝复合;C.复杂:类型系数 0.2。矿体形态主要为不规整的脉状、复脉状、小透镜状、扁豆状、豆荚状、囊状、鞍状、钩状、小筒柱状,内部夹石多,分枝复合多且无规律。(3)构造影响程度分为三种A.小型:类型系数 0.3。矿体基本无断层破坏或岩脉穿插,构造对矿体形状影响很小;B.中型:类型系数 0.2。有断层破坏或岩脉穿插,构造对矿体形状影响明显;C.大型:类型系数 0.1。有多条断层破坏或岩脉穿插,对矿体错动距离大,严重影响矿体形态。(4)矿体厚度稳定程度大致分为稳定,较稳定和不稳定三种。各矿种不同稳定程度的厚度变化系数及类型系数见表 2。表 2矿体厚度稳定程度及类型系数表(5)有用组分分布均匀程度,根据主元素品位变化系数划分为均匀、较均匀,不均匀三种。各矿种有用组分均匀程度具体划分及相应的类型系数值见表3。表3 有用组分分布均匀程度及类型系数表2.矿床勘查类型划分:矿床勘查类型划分主要根据上述5 个地质因素及其类型系数来确定,具体划分为三种勘查类型:第Ⅰ勘查类型:为简单型,五个地质因素类型系数之和为 2.5~3.0。主矿体规模大到巨大,形态简单到较简单,厚度稳定到较稳定,主要有用组分分布均匀到较均匀,构造对矿体影响小或中等。第Ⅱ勘查类型:为中等型,五个地质因素类型系数之和为 1.7~2.4。主矿体规模中等到大,形态复杂到较复杂,厚度不稳定,主要有用组分分布较均匀到不均匀,构造对矿体形状影响明显。第Ⅲ勘查类型:为复杂型,五个地质因素类型系数之和为 1~1.6。主矿体规模小到中等,形态复杂,厚度不稳定,主要有用组分分布较均匀到不均匀,构造对矿体形状影响明显到严重。本规范把原来的 4 至 5 种勘查类型调整为 3 种。本规范的Ⅰ类型相当于原来的Ⅰ、Ⅱ类型;Ⅱ类型相当于原来的Ⅲ类型;Ⅲ类型相当于原来的Ⅳ、Ⅴ类型。(二)勘查工程间距的确定规范对勘查工程间距的确定,只提出了原则意见。勘查工程的布置,一般是以一定几何形态的网格来控制矿体,并根据工程密度估算不同类别的资源/储量;勘查工程的布置还应考虑不同勘查阶段的衔接。为了在实际工作中能有所参考,本规范附录 D 之表 D.4 给出了 3 种勘查类型“控制的”资源/储量的参考工程间距(见表4)。这些数据仅是经验的总结,使用者必须结合矿床的具体情况,合理确定工程间距。表4 铜、铅、锌、银、镍、钼矿床勘查工程间距参考表注意:1.工程间距沿倾向钻孔指实际控制矿体的距离(斜距),坑道为中段高度;2.同一勘查类型中工程间距视矿床规模及复杂程度择优选用;3.当矿体沿倾向变化较走向稳定时,工程间距沿矿体走向可密于倾向。

银矿地质普查规范中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T 0149-95银矿地质普查规范中华人民共和国地质矿产部1996—03—01实施1 主题内容与适用范围主题内容本规范规定了银矿地质普查的目的任务,工作程序、工作程度及质量要求、储量计算和矿床技术经济评价等内容。

适用范围本规范是银矿地质普查阶段工作的总体要求,也是银矿地质普查工作质量监控和报告验收的依据。

2 引用标准GB/T 13687 固体矿产普查总则DZ/T 0078 固体矿产勘查原始地质编录规定DZ/T 0079 固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究规定DZ/T 0091 地质矿产勘查测量规范DZ/T 0033 固体矿产勘查报告编写规定3 工作目的任务对普查区内已发现的银矿点和与银矿有关的物探、化探异常等进行普查工作,查明是否具有进一步工作的价值。

对具远景的矿床(体),应探求D+E级储量,提交普查报告,为能否进行详查提供依据。

4 工作程序按GB/T 13687规定,遵循立项论证、设计编审、组织实施和报告编审等程序进行。

5 工作程度要求在收集和利用已有1:20万、1:5万区调资料的基础上,大致查明普查区内的地质特征,依据不同的地质条件,对与银矿成矿有关的地层、岩石、构造的调研应有所侧重。

大致查明区内矿体的分布特征、规模、形态、产状和矿石质量;大致划分矿石的自然类型和工业类型。

根据氧化程度,银矿石的自然类型分为原生矿石、混合矿石、氧化矿石三种;银多金属硫化矿石可采用一种与银关系最密切的金属矿物的氧化率作为划分标准;银(金)矿的硫化矿石采用银的氧化率作为划分标准。

研究和对比矿石的可选(冶)性能,作出矿石工业利用可能性的初步评价。

对已基本确定具有工业价值前景的矿床,应大致了解其水文地质、工程地质和环境地质条件。

对主要矿体进行系统的地表工程揭露。

根据矿体规模,在1~3条主剖面上初步了解(矿体)深部特征,大致确定矿床勘探类型、勘探网度,探求D+E级储量(参见附录A)。

普查阶段主要探求E级储量,但要选择主要地段局部加密工程验证其可靠程度,并在验证地段计算D级储量。

大、中型矿床的D级储量一般应分别占D+E级储量的20%~10%。

有进一步工作价值的小型矿床的D级储量为5~10%。

普查阶段应进行概略的矿床技术经济评价。

6 工作质量要求测量工作6.1.1对具有工业价值前景的普查矿区,应按DZ/T 0091中有关规定进行测量工作,尚未肯定工业价值前景的普查矿点可用半仪器法进行测量工作。

6.1.2普查阶段一般不进行正规的地形测量。

地质填图6.2.1区域地质图6.2.1.1在已进行区域地质调查的地区工作时,应充分利用已获资料修编区域地质图,其范围应包括普查矿区所在基本成矿单元,重点反映银矿成矿地质背景。

区域地质图的比例尺一般为1:万~1:10万。

6.2.1.2在仅有少量小比例尺区域地质、物探、化探和矿产勘查资料的地区工作时,应因地制宜地选用有效技术方法填制区域地质(简)图,并充分利用遥感资料。

6.2.2矿区地质(简)图6.2.2.1银矿体较多且分布面积较大,须分段勘查的矿区也应填制矿区地质(简)图。

比例尺一般为1:5000~1:10000。

6.2.2.2填图前或填图中应测制地质剖面,大致建立地层层序。

对矿区构造、沉积岩、岩浆岩、变质岩等进行初步研究,大致查明与银矿成矿有关的各种地质问题,以及银矿体和矿化带的分布特征。

6.2.3矿床(体)地质图比例尺一般为1:1000~1:2000,特殊情况酌情放大或缩小。

填图工作应大致查明矿床内地层,岩石、构造和地表矿体的形态、产状,分布以及围岩蚀变,控矿因素、找矿标志、矿床氧化带的分布和特征。

物探和化探工作根据普查工作实际需要布置物探和化探工作(含测井工作),其工作精度要求按现行规范、规程要求执行。

探矿工程6.4.1地表探矿工程6.4.1.1地表探矿工程包括探槽、浅井和浅钻,用以揭露矿体和验证有远景的物探和化探异常、重要地质界线和构造线。

系统控制矿体的地表工程应比同级网度深部工程的间距加密一倍。

必要时可用沿脉探槽追索矿体的连续性。

6.4.1.2对查明矿体作用大的老窿应作适度清理,并进行地质编录。

6.4.2钻探工作6.4.2.1探求E级储量的矿体,至少应有1条含两个以上见矿工程(含钻孔)的剖面控制;探求D级储量的块段,至少有2条各含两个以上见矿工程(含钻孔)的剖面控制。

6.4.2.2钻孔质量要求认真测定顶角和方位角,作好孔深验证、简易水文观测、钻孔原始记录及封孔工作,其质量要求按有关规程执行。

厚大矿体(层)内部回次采取率连续5m低于80%的部分,其平均采取率不得低于65%,矿层(体)平均采取率不得低于80%。

钻孔见矿位置偏离勘探线距离不得超过C级基本网度的1/4。

6.4.3坑探工程普查阶段的坑探工程可根据地质工作实际需要因地制宜布置。

槽、井、坑探工程规格、质量等要求,应按有关规程执行。

试样采取、加工、测试及质量要求6.5.1试样采取除矿石基本分析样外,必要时还应采取适量矿石组合分析样、单矿物分析样和物相分析等样品。

采样方法及质量要求如下:6.5.1.1基本分析样品:各项探矿工程中,按矿体(分矿石类型),矿化带及夹石连续取样,要求控制矿体顶、底板界线。

槽、井、坑探(含老窿)工程中通常采用刻槽法,断面规格视矿化均匀程度或通过试验确定,一般为10cm×5cm或10cm×3cm。

样长1m,最长不超过2m。

矿体厚度小于最低可采厚度时可作一个样采取。

穿脉坑道取样,应在坑壁一侧的腰线上连续采取,矿化很不均匀时,应两壁取样。

沿脉样品应在掌子面或顶板上采取,间距一般为4~10m,视矿化均匀程度而定。

矿心取样,首先选取通过矿心中轴线的劈开面,使两侧矿化大致相似,然后沿劈开面用金刚石刀具锯开,取1/2作样品。

直径相差较大的矿心应分别取样。

样长一般1m,最长不超过2m。

基本分析项目为Ag,其他达到工业要求的有用组分亦列为基本分析项目。

6.5.1.2组合分析样品:从基本分析样品的副样(或正样余样)中提取,根据需要进行组合,重量一般为100~200g,参加组合样品的各基本分析样品的重量比由其长度比确定。

分析项目视伴生有益、有害元素而定。

6.5.1.3物相分析样品:自地表开始采至原生带上部,可在基本分析副样中抽取,或专门采集,但均必须在取样后立即送验,以免样品氧化。

6.5.1.4单矿物分析样品:应在矿体内采取,要注意挑选后的单矿物样品的纯度和代表性(如种类、世代、粒度、色调等),重量视分析项目和挑选难易而定,一般为2~20g。

6.5.2试样加工按切乔特公式(Q=Kd2)进行,如K值未经试验,可根据经验一般采用K≥,微细不均匀矿石的K值应增大。

样品总损失率不大于5%,每次缩分误差应小于%。

6.5.3分析质量6.5.3.1各种样品的分析质量误差要求及处理办法,按《地质矿产实验测试质量暂行规定》执行。

6.5.3.2对基本分析结果应分期分批分级进行内检,内检样由送样单位从副样中按有代表性的原分析样品总数的10%抽取,加工后编密码送原分析单位。

样品数量不少于30件。

银矿石分析偶然误差允许范围按《地质矿产实验测试质量暂行规定》执行。

6.5.3.3外检样品同原实验单位从基本分析样的正样中抽取5%的样品委托高一级实验单位承担。

外检样品数量应不少于30件。

矿石选(冶)试验6.6.1普查阶段,对工业利用已成熟和尚成熟的银矿石,可与同类矿山的同类矿石进行类比评价,暂不作可选(冶)性试验,对不常见且组分复杂、矿物粒度细、在国内尚无成熟的工业利用经验的矿石,应进行可选(冶)性试验,或实验室流程试验。

6.6.2对可能分采分选的不同类型银矿石应分别采取可选(冶)性试验样品,样品应具有代表性。

其他试样6.7.1岩矿鉴定样6.7.1.1应采集有代表性的岩石标本进行岩石定名和分类。

6.7.1.2系统采集银矿石标本进行镜下鉴定和初步矿相研究,大致划分银矿石的自然类型,了解银的赋存状态。

6.7.2小体重样普查阶段,一般只采集小体重样测定体重值,作为储量计算参数。

应按矿石类型采取足够数量的样品,并注意样品在矿体内分布的代表性。

每个小体重样均要测定主元素和共生元素的含量。

小体重样应封蜡及时送达测试单位,并根据需要同时测定湿度值。

样品数量不少于30件。

水文地质、工程地质和环境地质研究6.8.1对有远景的矿区,应收集有关水文地质资料,对其所处的水文地质单元进行概略研究。

大致了解矿区主要含水层、隔水层、含水构造等水文地质要素和地下水补给排泄条件。

大致了解地表水体分布范围。

对水文地质条件复杂的矿区,应进行较深入的了解。

6.8.2应对矿体及其顶底板岩石的稳定性进行评述,大致了解切穿矿体的较大断层对矿体开采可能产生的影响。

对具有工业价值前景,但工程地质条件特别复杂的矿区,应安排适量工程地质调查。

6.8.3大致了解和评述普查矿区环境地质条件,以及未来矿山开采对矿山生产和周围环境、生态可能产生的影响。

6.8.4对水文地质、工程地质及环境地质的质量要求,按GB12719《矿区水文地质工程地质勘探规范》执行。

地质编录、报告编写6.9.1原始地质编录资料数据必须在现场取全取准,按DZ/T0078执行。

6.9.2综合整理应随普查原始编录工作的进度及时进行,以利综合研究。

除及时编绘各种必要的图件外,还应尽量做到标准化、数据化和表格化,按DZ/T0079执行。

6.9.3普查工作结束,野外资料验收后,应及时编制普查报告。

报告编制按DZ/T0033执行。

7 储量计算工业指标储量计算工业指标,可根据一般工业指标(参见附录B),或与同类矿床类比确定。

必要时报主管部门批准下达。

工业指标中一般应包括共生组分的工业指标。

储量计算原则7.2.1按已确定的工业指标圈定矿体。

7.2.2参与储量计算的各项工程及工作的质量必须符合有关规范、规程和规定的要求。

7.2.3参与储量计算的各项参数均应根据具有代表性实测数据。

7.2.4在合理划分储量类别和级别的基础上,根据矿石类型和见矿工程分布,合理划分块段,计算储量。

7.2.5储量计算时,应圈出采空区,普查前的采空区不计算储量。

7.2.6矿石量以万吨为单位,金属量以吨为单位。

矿体圈定原则7.3.1根据工业指标和矿床地质特征和控制矿体的探矿工程,参考有关物探、化探异常圈连矿体。

7.3.2在单工程中,以等于或大于边界品位的样品圈定矿体。

小于最低可采厚度而品位较高的样品,可按米·克/吨值圈定矿体。

等于或大于剔除厚度的夹石应单独圈出。

允许将小于夹石剔除厚度的样品圈入表内矿体;若矿体两侧连续出现多个表外矿样品,允许将两侧不大于夹石剔除厚度的样品圈入表内矿体。

7.3.3连接矿体一般采用直线,也可按矿体自然趋势用曲线连接,但工程间矿体厚度不得大于相邻两工程见矿厚度。