跨文化语用学cross cultural pragmatics

- 格式:ppt

- 大小:1.38 MB

- 文档页数:28

《跨文化交际》教学大纲一、课程名称:跨文化交际/Cross-culture Communication二、课程编码:三、学时与学分:34/2四、考核方式:考查,包括平时与期末,分别占30% 和70%五、先修课程:综合英语、英语语法、英语泛读、英语口语、英美国家社会与文化等六、适用学科专业:英语七、教学目的:同英语国家的人们用英语进行有效的交流是学习英语的重要目的之一。

然而有效的交流不仅仅是一个语言技巧问题,还涉及到文化因素。

本课程的主旨是帮助学生解决在跨文化交际中因文化的差异而产生的种种困惑,促进学生对英语国家概况和英美文化有教为深入的了解,对中国文化与西方文化之间的异同有较为敏锐的感知。

逐步提高学生跨文化交际的实际能力,使学生能够用文化的眼光,认识自己,包容他人。

八、基本教学内容:本课程选用顾曰国主编的《跨文化交际》(Cross-cultural Communication)为教材。

本课程共八个单元。

主要学习方法包括:典型实例分析,模拟交流练习,听公开讲座,交际失误分析,英汉双向翻译练习等。

九、教学内容、基本要求及学时分配1. Part One: Language and Culture in Communication教学内容:介绍语言、文化和交际之间的关系,跨文化交流模式,交流中的各种意义等。

本单元介绍了交际的5个类型 (types of communication):human communication; animal communication;human-animal communication; human-machine communication; machine-to-machine communication;交际的基本模式:同文化交际(mono-cultural language communication);跨文化交际(cross-cultural language communication);介绍各种交际方式中的“意思”的传达。

第二节跨文化交际学一、跨文化交际学的历史1、跨文化交际学兴起于美国原因:跨文化交际学的兴起与美国在第二次世界大战后在国际上的地位和外交政策有紧密的联系;P8美国有重要的社会文化背景:美国是个移民国家,文化多元化是它突出的特点;美国作为世界上教育和经济最为发达的国家之一,国际交流非常频繁;2、跨文化交际学的创立1959年,霍尔出版了无声的语言一书,标志着跨文化交际学的诞生;(6)价值观研究中国的跨文化交际研究起步晚,历史比较短,研究范围还比较窄,重要集中在外语教育和对外汉语教学领域,研究的成果是跨文化语用学;中国的跨文化交际研究一般性探讨比较多,而基于大量数据的实证研究还比较缺乏;第三节跨文化交际与汉语国际教育一、汉语教师学习跨文化交际的必要性1、更好地理解中国文化2、建立更敏锐的跨文化意识3、提高文化适应的能力4、建立开放宽容尊重的文化态度5、提高在不同文化环境中进行汉语教学的针对性和有效性6、掌握培养学习者跨文化交际能力的方法和策略;5、刘新身边周围的跨文化交际的事件和现象;第一节文化一、文化的定义文化是大多数说同一种语言和住一起的人们所分享的价值观念,这些价值和观念是世代相传的而且为人们提供对日常行为的指导;二、文化的要素1、第一种分类:与跨文化交际有密切的关系历史、宗教、社会组织、语言核心2、第二种分类:二、交际的要素1、传送者;信息的来源和发送者;2、信息;交际的内容;3、编码;指信息传送者在发出信息之前,在内心考虑要怎么样表达的过程;4、解码;指在信息发出后,接收信息的人对信息进行解读并赋予意义;5、媒介;6、反馈;接收信息的人在解读信息后,做出的反应;7、噪音;可能阻碍交际进行的因素;三、交际的特点1、交际是象征性的;2、交际是动态的过程;3、交际涉及意义的协商和共建;4、交际发生在意识的各个层面;5、交际是在特定的语境中发生的;;人第一节价值观一、价值观的定义价值观不是实际的行为,而是关于行为的规则;价值观是一套关于什么是真善美的标准系统;这些规则和标准是用来判断和指导人们行为的;价值观不是个人的喜好或者倾向,而是一种集体的文化意识;二、价值观的种类1、终极性价值观:关于生命、生存等终极目标的价值观2、工具性价值观:关于道德和能力的价值观;4、不确定性回避5、长期导向与短期导向三、霍尔的高语境文化和低语境文化理论1、定义:高语境文化与低语境文化指的是,当人们进行交际时,他们对于倾听者知道多少所交谈内容的一种理作当然的想法;在低语境交际中,倾听者对于所交谈内容知之甚少,必须明确被告知所有事情;在高语境交际中,听者已了解了语境,并不需要提供背景信息;2、低语境交流倾向于使用直接的语言交际风格;有如下方面(1)不特别强调情景或语境(2)重要的信息通常靠明确的语言交流来传递(3)自我表达、流利的语言和雄辩的讲话收到推崇(4)直接表达自己的意见,并试图说服别人接受自己的观点3、高语境文化的交际特点(1)不强调明晰的语言信息(2)重要的信息通常靠情景性的线索来传递地点时机情景关系(3)崇尚人际关系的和谐,在交流中有使用模棱两可的语言和保持沉默的倾向(4)人们试图绕圈子,不直接说不,3、文化模式和价值观是动态的,具有多样性,每种文化中都会存在逾期主流文化完全不相同的亚文化,应避免对一种文化模式作简单化的概括;4、以文化相对主义的态度来看文化的不同,学会站在对方文化的角度来理解文化价值观的差异,要避免以自己的文化价值观作为唯一标准来评判来自不同文化的人的行文对错或好坏5、到一种新的文化中去的时候,要接触更多的人群,观察更多的事物;第一节语言与文化一、萨丕尔沃尔夫假说1、基本观点:语言不仅表达和反映了思想,而且还塑造了人们的思想和世界观;2、三层含义:1不同的语言以不同的方式感知和划分现实世界;2一个人所使用的语言结构影响他感知和理解世界的方式3讲不同语言的人感知到的世界是不同的;二、语言与价值观1、语言与文化的关系;第三节语用与文化一、礼貌原则与策略1、礼貌原则:得体准则;慷慨原则;赞扬原则;谦虚原则;一致原则;同情原则2、1中国人礼貌的四个特征:尊重谦逊热情文雅2中国人的五条礼貌准则:①贬己尊人原则最重要②称呼原则③文雅原则④求同原则⑤德、言、行原则3、礼貌策略的使用程度受到以下三个因素的制约(1)说话人与听话人之间的权力距离(2)说话人与听话人之间的社会距离(3)言语行为的加强程度二、称呼语三、称赞语四、道歉语五、请求语在语言中的文化因素,培养敏锐的“文化意识”;2、语言的含义与文化有密切关系;汉语教师要特别关注词语的内涵意义,特别是处于的象征意义联想意义风格意义感情色彩等与文化密切相关的内涵意义;3、语境交际风格的差异是造成跨文化交际障碍的重要因素;4、语言的含义和使用规则具有跨文化的差异性;第一节非语言交际一、什么是非语言交际1、定义:1一切不使用语言进行的交际活动统称为非语言交际;2通过多种交际渠道进行有意和无意的编码与解码的非语言行为;3非语言交际涉及所有在一种交际情境中发出这自己生成的以及他对环境利用形成的非语言刺激;这些刺激对发出者或接受者具有潜在的信息价值;2、分类:1体态语2副语言3时间观念4空间利用;;体态语,又称为身体语言;包括外贸服饰、面部表情、眼神交流、首饰、姿势、身体接触等;第三节时间观念与文化看书时间观念,指的是人们如何对待和使用非正式的时间,例如人们对于准时、预约、计划性、最后期限等问题的看法和处理方式第四节空间利用与文化看书第一节文化适应一、文化适应的模式跨文化心理学把文化适应的研究对象分为四大类:旅游者、旅居者、移民者和难民;旅居者是指在国外短暂居住的人,他们一段时间之后会回到自己的国家;主要注意这一种人群;1、BR认为文化适应的过程是个人改变自我的过程,而个人处理文化适应的策略主要是由两个因素组成:一是个人对保持自己原有文化传统和身份的态度;二是个人寻求与新环境主流文化建立新的人际关系的模式;这两种因素的不断互相作用,形成了四种不同的文化适应策略或模式:;2、个人性格特点:指个人性格因素中,与文化适应能力有密切关系的对模糊性的忍受度,内在动机、灵活性、幽默感、内向与外向的性格特点;3、期望值:过高则会形成负面影响,过低则会形成正面影响4、社交支持:指包括家人、朋友以及其他人士的人的支持;没有社会网络的支持,人们容易产生孤独感和焦虑感;5、目的文化的知识:掌握越多目的文化的知识,越能促进文化适应;流利的目的国语言水平对文化适应有直接的积极影响;第二节文化休克一、什么是文化休克1、文化休克是指由于失去了熟悉的社会交往符号而引起的焦虑;文化休克是一种心理焦虑;2、文化休克现象的出现主要是由于过去熟悉的文化规则在新的环境中不再适用,而新的文化模式对于陌生人来说不是庇护所而是冒险的场所;这种变化带来的不确定性和模糊性使人产生心理上的紧张和焦虑;二、文化休克的表现,①有文化地位vs目的语文化地位②第二语言学习者的文化适应模式是融合、通话、分离还是边缘化③第二语言学习者对目的语文化的态度是开放的还是封闭的④第二语言学习者的原有文化是否具有很强的内聚力它的规模有多大⑤第二语言学习者的原有文化与目的语文化在价值观和信仰方面是否一致⑥两种文化对彼此的态度怎么样⑦第二语言学习者在目的语文化中居住的时间有多久(2)社会距离对第二语言学习的主要影响体现在两方面:一是决定第二语言学习者与目的与接触的数量二是决定第二语言学习者对于可获得语言输入的开放程度二、文化关键期假说1、含义:指一个人从出生到青春期12岁是学习外语的最佳时期,一旦错过这个时期,第二语言学习者很难达到母语者的水平;2、第二语言学习的最佳时期出现在文化适应的第三个阶段——恢复期;三、对汉语教师的建议1、了解学生可能处于的文化适应阶段;2、了解学生可能采取的文化适应策略;3、为学生创造更加有利和宽松的学习环境4、培养学生对于中国文化和其他国家文化的兴趣和积极态度;5、关注学生的情感因素,帮助他们调整心理状态,减轻心理焦虑第一节刻板印象一、什么是刻板印象1、含义:刻板印象又叫做“成见”或“定向观念”,是指对一个群体成员的概括性看法;2、特点:(1)刻板印象是人们正常思维的一部分;(2)刻板印象是文化的一部分;(3)刻板印象的最大局限是以偏概全;二、刻板印象的来源1、诅咒2、规避3、歧视4、人身攻击5、灭族三、如何克服偏见1、坦诚面对自己的偏见2、扩大与不同文化的人的接触范围3、参加课程学习和培训4、在交际中避免使用带有偏见或歧视色彩的表达方式,特别是对弱势群体要注意使用委婉而礼貌的称呼第三节种族中心主义一、什么是种族中心主义1、含义:又叫“民族中心主义”或“文化中心主义”,是人类学的一个概念;种族中心主义指的是在思考和评价别的文化时,把自己的文化放在一切事物的中心位置,并且以自己文化的框架作为衡量的标准2、表现:一是认为自己的文化比别的文化优越;二是以自己文化的价值观或规范来衡量或评价别的文化;3、特点:(1)种族中心主义是一种普遍存在的现象;有自己的社会思想、道德观、世界观,人们不应该用自己的一套标准来衡量其他民族的文化;二、从种族中心主义到文化相对主义的转变看书否定阶段→辩护阶段→轻视阶段→接受阶段→适应阶段→融合阶段三、发展移情能力移情是站在他人的立场上看待问题;1、关注和留心2、接受并欣赏文化差异3、了解自己的文化4、以移情方式去交际第一节教学理念与方式一、以教师为中心和以学生为中心1、以学生为中心(1)主要体现:第一,课程设置和教学内容充分考虑学生的需求和兴趣;第二,学生是教学过程的主体;(2)特点:①教学方法充分考虑学习者的需求、风格和目标②教学方法赋予学生一切控制权③课程安排吸收了学生的意见,而不是教师自行确定教学目标三、以语言结构为中心与以意义和交际为中心教学理念1、以语言结构为中心的汉语教学主要有以下特点①以讲解和练习语法及词汇为中心内容②大多采用演绎法来讲授语言形式③课堂活动以语言练习为主④大量使用句型操练或翻译练习⑤强调语言的准确性,纠错行为较多⑥课堂上缺少学生之间的真实的交际性活动2、以意义和交际为中心的教学方法多被西方第二语言教学所采用;主要采用交际法和第五节学习的动机、风格与策略一、学习动机1、工具性动机和融合性动机动机取向工具性动机是指学生学习外语是为了实际的目的,比如得到学分、获得文凭、能够阅读相关资料等;工具性动机在母语环境下的外语学习中更加普遍;融合性动机是指学生对于目的语国家的人们和文化感兴趣,希望与目的语国家的人进行交流或融入目的语社会;融合性动机更适合目的语环境中的第二语言教学;2、内在动机与外在动机内在动机是指学习完全处于内在的需要或者欲望;外在动机是指为了追求外在的奖励或逃避惩罚而学习;二、学习风格学习风格是人们对所学的信息进行感知、记忆、处理和反应的一般方式;下面分析集中有明显跨文化差异的学习风格进行分析;(1)场独立与场依存风格(2)分析型与整体型风格(3)冲动型与深思型风格(4)视觉性、听觉型与动感型风格。

跨文化交际一、课程基本信息1、课程中、英文名称:跨化交文际、Cross-cultural Communication2、课程类别:专业专选课程3、课程学时:18学时4、学分:2分二、课程的目的与任务:跨文化交际作为一门学科涉及到文化和交际的各个层面,包括语言交际、非语言交际、人们之间的相互交往,以及不同文化之间的观念和信仰等。

该课程的目的在于通过不同文化差异的比较研究,分析跨文化交际案例,提高学生对文化差异的敏感性,提高不同文化语境中语言交际的能力,从而更好地适应不同文化环境。

使学生了解其他文化的社会文化习俗和价值观念;在语言学习的同时,更多关注相关国家的文化,特别是通过与本族文化的对比,提高跨文化交际能力,以适应社会发展和国际交流的需要,增加跨文化交际意识,并最终形成跨文化交际能力。

三、课程的重点和基本要求:(一)课程的重点本课程教学的重点是增强学生对跨文化交际中文化差异的敏感性,帮助学员解决在跨文化交际中因文化的差异而产生的种种问题。

通过典型实力分析,模拟交流联系,交际失误分析,英汉双向练习等多种形式,使学生认识语言,文化和交际三者之间的关系,加深对对象国文化的了解,掌握在处理跨文化交际中一些微妙问题时所需要的基本知识和技巧,提高跨文化交流的质量。

(二).基本要求:1、了解跨文化交际研究的范围和目前发展的动向。

2、掌握跨文化交际研究的基本方法,并运用来解决一些实际问题。

3、奠定向该学科研究纵深发展的理论基础。

四、教学内容及要求本课程以语言学习为前提,强调在语言学习的过程中提高利用外语进行跨文化交际的能力,通过对交际与语言,语言与文化,文化与价值观的学习和讨论,提高跨文化交际意识;通过对文化现象的思考和讨论,反思语言学习过程,增加对文化差异的敏感性;通过课堂活动和案例学习,提高跨文化交际意识和能力,达到有效交流的目的。

1.通过学习,学生能够了解语言及非语言交际在跨文化交际中的重要作用及应用规则。

[收稿日期]2005-05-10[作者简介]金月(1976-),女,黑龙江哈尔滨人,哈尔滨商业大学外语学院助教,从事英语教学方面的研究。

[人文经纬]跨文化交际中语用失误的原因及语用策略金月1,郝永辉2(1.哈尔滨商业大学,黑龙江哈尔滨150076;2.北京机械工业学院,北京100085)[摘要]语用失误是跨文化交际和语用学中的一个重要研究课题。

探讨了语用失误的定义、原因及语用策略,以求提高外语学习者的跨文化交际能力。

[关键词]跨文化交际;语用失误;定义;原因;语用策略[中图分类号]F319.9[文献标识码]A [文章编号]1671-7112(2005)04-0126-04The Carses of Pragmatic Failure inCross —Cultural Communication and the Pragmatic StrategyJIN Yue ,HAO Yong -hui(1.Harbin Commercial University ,Harbin 150076,China ;2.Beijing Institute of Machinery ,Beijing 100085,China )Abstract :This paper mainly discusses the pragmatic failure in three aspects :the definition ,the cause and the pragmatic strategy for the purpose of culti-vating the learners ’cross —cultural communication competence.Key words :cross —cultural communication ,pragmatic failure ,cause ,strategy一、语用失误定义众所周知,由于不同文化背景的人使用语言的规则各不相同,其间必然存在着文化差异,这种差异会对交际造成影响,出现信息误导、信息错误和信息障碍,即所谓的语用失误。

跨文化交际中的语用学分析随着社会的不断发展,人们之间的交流日益频繁。

然而在跨文化交际中,由于文化背景不同,语言之间的差异难以避免。

因此,了解不同文化间的语用学差异对于建立良好的跨文化交流具有非常重要的意义。

一、语用学概述语用学是研究语言使用规范的学科,旨在探究语言的真正含义、对话者交流情境、社会文化背景及其展现等方面。

语用学的研究范围涉及到不同言语行为的意义、语音、语调、语速、体态语以及面部表情等各个方面。

二、跨文化交际和语用学跨文化交际是指两个或更多不同文化之间的交流。

由于不同文化背景的不同习俗、信仰和价值观等,不同语言间的语用学规律也会存在不同。

比如,中国人用“您好”代表敬意,而在欧美国家,直接称呼对方的姓名也是一种表达尊重的方式。

传统的中文交际中常用的“你吃了吗?”,在英语中就具有十分实际的含义,而无需转述“你吃了吗?”中所包含的问候与关切。

三、语用学差异对跨文化交际的影响语用学差异对于跨文化交际具有十分重要的影响,不同的语言与文化在表达方式上存在细微差别,往往会导致误解和沟通失败。

在跨文化交际中,交流双方需要对不同的文化和习俗有所了解,以便更好地理解到不同的含义和意图,避免因为语用学差异而导致的沟通困难。

例如,英语中的感谢语「Thank you!」在日语中则是「Arigatou gozaimasu!」在中国人看来,很难理解为什么日语里含有尊敬语的感谢表达要用得如此频繁,而在美国人看来,如果翻译成英文的话,就显得过于严肃。

这种差异如若无法理解,便会让交流双方的态度和情感产生误读,从而影响到和谐的跨文化交际。

四、当心陷入语用学的“语言陷阱”语用学中的错误理解和“文化陷阱”,以及由此产生的误解和偏见,也被称为“语言陷阱”。

一个很常见的例子是中西方公司业务洽谈时,中方谈判人员常能听出对方口中略带兴奋地“我们很有信心且相信自己的实力”。

结果却以失败告终,这是因为西方商人理解为对方“现在还没有办法接受我们的条件,但我们不太害怕”的口语运用符合他们的文化特点,从而误判了中方意图。

跨文化交际中的语用失误分析与对策跨越不同文化背景的交际经常会发生故障。

语言学家将人们在言语交际中,因没有达到完满交际效果的差错,统称为语用失误。

本文结合中西文化对比,以英汉语交际为例分析了跨文化交际中的语用失误的原因,并提出了几种避免或克服这种现象的对策。

标签:跨文化交际语用失误对策一、前言近几年来,经济的迅猛发展与技术的飞速进步把我们带到了一个全球化的时代,来自不同文化背景的人际之间的交流也越来越频繁。

值得注意的是,不同的知识背景,甚至同一个信息也会由不同的人理解为不同的意思,这些都会引起交际障碍,这就是交际失败。

这种交际失败导致某人的意图没有真正被对方理解。

然而在跨文化交际中大多数的交际失败都是由语用失误引起的。

正因如此,语用失误的研究对跨文化交际、二语习得等学科有重要意义。

本文结合中西文化对比,以英汉语交际为例分析了跨文化交际中的语用失误的原因,并提出了几种避免或克服这种现象的对策。

为了了解跨文化交际中的语用失误,本文先介绍了跨文化交际和语用失误,并分析了两者之间的联系。

然后本文重点讨论了引起跨文化交际中的语用失误的原因。

最后针对前面所讨论的原因提出了一些相应的对策。

二、跨文化交际不同文化的交际活动随着人类经济和文化的发展而频繁。

有很多方式可以用来表示跨文化交际,如:“intercultural communication”和“cross-cultural communication”,而大多数人们采用“intercultural communication”。

在很多情况下,“intercultural communication”和“cross-cultural communication”是相同的意思,但是Gudykunst和Kim在他们的《跨文化交际理论》的序言中对它们进行了区分,认为前者是不同文化现象的比较,而后者是不同文化背景的人们的相互影响。

“intercultural communication”的研究一般都认为包括“cross-cultural communication”。

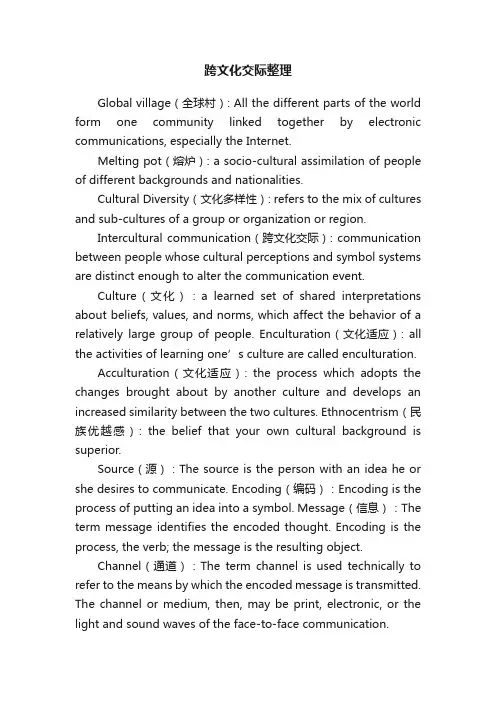

跨文化交际整理Global village(全球村): All the different parts of the world form one community linked together by electronic communications, especially the Internet.Melting pot(熔炉): a socio-cultural assimilation of people of different backgrounds and nationalities.Cultural Diversity(文化多样性): refers to the mix of cultures and sub-cultures of a group or organization or region.Intercultural communication(跨文化交际): communication between people whose cultural perceptions and symbol systems are distinct enough to alter the communication event.Culture(文化):a learned set of shared interpretations about beliefs, values, and norms, which affect the behavior of a relatively large group of people. Enculturation(文化适应): all the activities of learning one’s culture are called enculturation.Acculturation(文化适应): the process which adopts the changes brought about by another culture and develops an increased similarity between the two cultures. Ethnocentrism(民族优越感): the belief that your own cultural background is superior.Source(源):The source is the person with an idea he or she desires to communicate. Encoding(编码):Encoding is the process of putting an idea into a symbol. Message(信息):The term message identifies the encoded thought. Encoding is the process, the verb; the message is the resulting object.Channel(通道):The term channel is used technically to refer to the means by which the encoded message is transmitted. The channel or medium, then, may be print, electronic, or the light and sound waves of the face-to-face communication.Noise(干扰):The term noise technically refers to anything that distorts the message the source encodes.Receiver(接收器):The receiver is the person who attends to the message. Decoding(解码):Decoding is the opposite process of encoding and just as much an active process. The receiver is actively involved in the communication process by assigning meaning to the symbols received.Receiver response(接收者反应):Receiver response refers to anything the receiver does after having attended to and decoded the message.Feedback(反馈):Feedback refers to that portion of the receiver response of which the source has knowledge and to which the source attends and assigns meaning. Context(语境):Generally, context can be defined as the environment in which the communication takes place and which helps define the communication. Pragmatics(语用学): the study of the effect that language has on human perceptions and behavior.Semantics(语义学): the study of the meaning of words.Denotation(本义): the literal meaning or definition of a word --- the explicit, particular, defined meaning.Connotation(转义): the suggestive meaning of a word --- all the values, judgments, and beliefs implied by a word, the historical and associative accretion of the unspoken significance behind the literal meaning.Taboo(禁忌): some objects, words or actions that are avoided by a particular group of people, or in certain culture for religious or social reasons.Euphemism(委婉语): the act of substituting a mild, indirect, or vague term for one considered harsh, blunt, or offensive Chronemics(时间学): The study of how people perceiveand use time. Monochronic time: paying attention to and doing only one thing at a time. Polychronic time being involved with many things at once.Proxemics(空间学): the perception and use of space.Kinetics(身势学): the study of body languageParalanguage(副语言): involving sounds but not words and lying between verbal and nonverbal communication.A planetary culture(行星文化): a culture that integrates eastern mysticism with western science and rationalism Intercultural person(跨文化的人): represents someone whose cognitive, affective, and behavioral characteristics are not limited but open to growth beyond the psychological parameters of his or her own culture园林工人:landscape engineer 理发师:tonsorial artist 清洁工:sanitation engineer 补鞋匠:shoe rebuilder 发疯的:soft in the head 撒谎:reckless disregard for truth 偷窃:to take things without permission 劳资关系紧张:industrial climate天网恢恢...:justice has long arms 棋逢对手:diamond cut diamond金玉良言:golden saying 肥缺:fat office 船到桥头自然直:you will cross the bridge when you get to it 宁为鸡头,勿为牛后:better be the head of a dog than the tail of a lion 牛饮:drink likea fish 如履薄冰:tread upon eggs1.What are the four trends that lead to the development of the global village? Convenient transportation system; innovative communication system;economic globalization; widespread migrations2. What are the three ingredients of culture?Artifacts (the material and spiritual products people produce);behavior (what they do) ;concepts (beliefs, values, world views…) (what they t hink) 3.Characteristics of culture?Culture is shared; culture is learned; culture is dynamic; culture is ethnocentric4.Characteristics of communication?Communication is dynamic; irreversible; symbolic; systematic; transactional; Contextual5. How is gender different from sex?Sex: biological、permanent、with an individual property.Gender: socially-constructed、varied over time and across cultures、with a socialand relational quality.6.. How is Chinese addressing different from American addressing?The Americans tend to address only with given names while the Chinese may use the full name. Even when the full names are used in some formal accessions by the Americans, the given names would be placed before the surname while the Chinese would do the opposite.Chinese often extend kinship terms to people not related by blood or marriage while the Americans seldom do so.The Chinese tend to address the people with titles but in English only a few occupation or titles could be used.7.What are the different features of M-time and P-time?M-time is noted for its emphasis on schedules, segmentation, punctuality and promptness. It features one event at a time and time is perceived as a linear structure. P-time is less rigid and clock-bound. It features several activities at the same time and time is perceived as more flexible and more human-centered.8. What has influenced the gender socialization?According to researchers, there are two primary influenceson gender socialization: family communication, particularly between mothers and children, and recreational interaction among children.9.What are the American/Chinese cultural values like in terms of Cultural Orientation put forward by Kluckhohn and Strodtbeck? (ppt中的补充内容)As far as the human nature is concerned, American culture holds that it is evil but perfectible through hard work. As to the relation of man to nature, they think mankind can conquer nature. They also have a linear time concept and therefore they are future-oriented. They focus on doing and think that only actions can solve the problem. They are quite individualistic and therefore they focus less on the benefits of the group.As far as the human nature is concerned, Chinese culture holds that it is good but corruptible without proper education. As to the relation of man to nature, they think mankind can live in harmony with nature. They also have a cyclical time concept and therefore they are past-oriented. They have a being-and-becoming attitude towards activity and think that man should keep an inner peace as nothing is eternal. They are quite collective and therefore they focus more on the benefits of the group.)。

2021年41期总第585期ENGLISH ON CAMPUS【摘要】奥斯汀的言语行为理论自提出以来,一直备受关注和争议。

本文简述这一理论的发展,并主要从外语教学、翻译实践和跨文化交流三个方面来探讨这一理论的实际应用。

随着不同文化之间的接触越来越多,全球化进程的日益加快,跨文化交流变得越来越重要。

从言语行为理论的角度进行分析,可以在一定程度上减少跨文化交际中语用失误的发生。

【关键词】言语行为理论;语用学;跨文化交际【Abstract】Austin's speech act theory has attracted much attention and controversy since it was put forward. This paper briefly describes the development of this theory, and mainly discusses its practical application from three aspects: foreign language teaching, translation practice and cross-cultural communication. With the increasing contact between different cultures and the rapid process of globalization, cross-cultural communication has become more and more important and inevitable. Analyzing from the perspective of speech act theory will be helpful to reduce the occurrence of pragmatic failure in cross-cultural communication【Key words】speech at theory; pragmatics; cross-cnlttnral communication【作者简介】鲁芯羽,首都师范大学。

《跨文化语用学视角下的外宣翻译策略研究》篇一一、引言随着全球化的推进,外宣翻译在跨文化交流中扮演着越来越重要的角色。

本文旨在从跨文化语用学的视角出发,探讨外宣翻译的策略研究。

首先,我们将简要介绍跨文化语用学的相关理论背景,然后分析外宣翻译的特点和挑战,最后提出本文的研究目的和意义。

二、跨文化语用学理论背景跨文化语用学是语言学的一个分支,主要研究不同文化背景下语言的使用和交流。

在跨文化语用学中,语用等效是一个重要概念,它强调在翻译过程中要充分考虑不同文化背景下的语言习惯、交际规则和语境因素,以实现信息的准确传递。

此外,跨文化语用学还关注语言的交际功能,即语言在交际过程中的实际运用和效果。

三、外宣翻译的特点与挑战外宣翻译是指将本国信息传达给外国受众的翻译活动,具有信息传递、文化传播和形象塑造等功能。

外宣翻译的特点主要包括:信息量大、语言风格正式、文化内涵丰富等。

然而,外宣翻译也面临着诸多挑战,如语言差异、文化差异、语境差异等。

这些差异可能导致信息的误解、扭曲或遗漏,进而影响外宣效果。

四、跨文化语用学视角下的外宣翻译策略针对外宣翻译的特点和挑战,本文提出以下策略:1. 文化对比与分析:在翻译过程中,要对源语和目标语的文化背景进行对比和分析,了解两种文化在语言习惯、价值观、信仰等方面的差异。

这有助于在翻译过程中避免误解和歧义。

2. 语用等效原则:在翻译过程中,要充分考虑目标语的语用习惯和交际规则,实现语用等效。

这包括在词汇、句式、语气等方面进行适当调整,以使翻译结果更符合目标语的表达习惯。

3. 翻译策略多样化:针对不同的外宣内容,应采用多样化的翻译策略。

例如,对于文化特色鲜明的内容,可采用异化翻译策略,保留原汁原味;对于信息传递为主的内容,可采用归化翻译策略,使译文更易为外国受众所接受。

4. 注重语境因素:在翻译过程中,要充分考虑语境因素对翻译结果的影响。

这包括时间、地点、场合等具体情境以及社会、文化等宏观背景。

跨文化交际课程教学大纲一、课程的基本信息适应对象:英语专业本科四年级学生课程代码:07007926学时分配:30赋予学分:2先修课程:《普通语言学》、《英美概况》、《英美文学史》、《欧洲文化入门》后续课程:二、课程性质与任务当今世界发生的翻天覆地的变化使社会对外语人才的需求也相应提高。

近年来对交际能力的要求除听、说、读、写四种语言运用能力外,还需要具备社会文化能力,即文化素养。

《跨文化交际学》是外语专业本科四年级的任意选修课程。

它以促进学生整体素质发展为根本,注重学生在技能、知识、情感、策略和文化素质等各方面的综合发展。

作为一门新兴学科,《跨文化交际学》集社会语言学、文化语言学、语用学、翻译学、传播学、人类学、外语教学等领域的研究成果于一体,着重文化与交际过程以及文化对交际过程的影响,从而提高外语学习者对文化的敏感和跨文化交际的能力。

《跨文化交际学》除研究文化的定义与特点、交际的定义与特征以及文化与交际的关系外,着重讨论干扰交际的文化因素。

这些因素包括语言、非语言手段、社会准则、社会组织、价值观等。

其中,语言包括词语的文化内涵、篇章结构、逻辑思维以及翻译等值等方面;非语言手段包括手势、身势、服饰、音调高低、微笑、沉默、对时间与空间的不同观念等;社交准则泛指人们交往中必须遵循的各种规则以及某些风俗习惯;社会组织指家庭中各成员的关系、同事朋友关系、上下级关系等;价值观念包括人与自然的关系、宗教观念、道德标准以及人生观、世界观等。

语言是文化的载体,不同文化背景的人们从事交际势必会遇到文化差异的问题。

因此,研究跨文化交际、深入了解语言、文化与交际之间的关系,不仅对于语言研究者,而且对于将要从事外语教学、翻译和外事工作的外语专业的学生是十分必要和大有裨益的。

三、教学目的与要求同英语国家的人们用英语进行有效的交际是学习英语的重要目的之一。

然而有效的交际不仅仅是一个语言技巧问题,还涉及到许多文化因素。

本课程要求学生掌握文化的定义和特征,交际的定义和特征,影响跨文化交际活动的各种因素、跨文化交际的途径以及跨文化交际学的研究方法等。

中文标题跨文化语用失误及对策研究-以电影《安娜与国王》为例英文标题A Study of Pragmatic Failure in Intercultural Communication—With Movie Anna and the King as an Example中文关键词语用失误;文化冲突;语用负迁移;文化意识英文关键词Pragmatic failure; Cultural conflict;Negative pragmatic transfer; Cultural awareness中文摘要国内外经济的发展和整个世界的一体化,使得我们和世界各国的交流越来越频繁,这其中文化的交流更是不可避免。

由于人们的文化背景不同,在跨文化交际的过程中就很有可能引起误解甚至冲突,最终导致交际的中断和失败。

交际者深受其本族文化的影响,往往会把本民族的文化规约和语言知识带入交际行为,这就无法正确的表达自己的想法和理解对方的意图,交际失误就此产生。

本文旨在通过对跨文化语用失误的分析去寻求解决问题的办法。

跨文化交际学就是研究不同文化背景的人在交际过程中的矛盾和问题并提出解决办法的学科,并增强人们的文化意识和减少文化交流中的冲突。

本文从跨文化交际的角度出发,通过对美国电影《安娜与国王》中的文化冲突进行分析,指出文化是交际中不可忽视的重要因素。

文化的巨大差异所导致的种种矛盾,正是跨文化语用失误的体现。

片中男女主角最终克服困难,互相融入对方的文化和习俗,使得文化的交锋圆满收场。

论文由导论、正文和结论三部分组成。

导论主要介绍本文的写作目的、意义、以及电影的介绍。

正文首先对跨文化交际中常见的概念进行回顾,比如文化、交际、语用学和语用失误等重要概念以及它们的特点和组成。

其次阐述跨文化交际中的语用失误的主要原因和分类。

接着重点分析跨文化交际失误在电影里的具体体现和原因。

指出由于种种原因,在跨文化交流中,只要文化的差异不消除,文化冲突就难以避免。

社交语用学,社会语用学,跨文化语用学,发展语用学社交语用学、社会语用学、跨文化语用学、发展语用学是语言学中的重要分支,它们研究的是语言在社交、文化、发展和交流方面的应用。

在如今这个多元化、全球化的社会中,学习这些学科对于人们的交际和职业发展都有着重要的指导意义。

社交语用学主要研究的是人际交往中的语言应用。

社交语用学研究的范畴包括语言交际中的成语、谚语、俚语、口语等非标准语言,它们在社交活动中有特殊的功能。

社交语用学还研究的是如何运用语言表达自己的意图和情感,以及如何在不同的语境中做出判断和作出回应。

社会语用学则主要研究的是语言在社会生活中的应用。

社会语用学分析的是语言交际的习惯和规则,这些规则包括非正式语用学和正式语用学,也就是社交规则和职业规则。

在社会语用学的研究范畴中,包括文化背景、话语策略、言语交际的权利和义务等。

跨文化语用学是研究不同文化间语言交际中的差异。

在跨文化交流过程中,往往会因语言的差异而出现交流障碍,因此跨文化语用学的研究对于促进不同国家和民族之间的交流与合作具有重要的意义。

跨文化语用学研究的内容包括不同文化对话语会面礼仪的差异、言语行动方式、交际策略、语言态度和劝说方法等。

发展语用学则主要研究的是语言使用的发展和多样性。

在不同的社会和文化环境中,语言习得和使用的方式不同,因此在发展语用学的研究领域中,包括语言习得、修辞、口才、交际能力等领域。

发展语用学的研究内容有助于我们更好地了解不同阶段的人的语言心理和语言认知发展,为语言教育和语言治疗提供参考和指导。

总之,学习这些学科对于我们的交际和职业发展都有着重要的指导意义。

我们需要时刻关注社会和文化的变化,了解不同阶段和不同社会群体的语言需求,并不断学习和研究,提高自己的语言能力和语用能力,建立良好的语言交际方式,才能更好地适应和应对社会变化,实现个人成长和发展。

什么是跨文化交际?跨文化交际是什么?所谓跨文化交际,即不同文化背景的人走到一起分享思想、感情和信息时所发生的一切。

跨文化交际的英语名是Intercultural munication,早期也称为Cross-cultural munication。

跨文化交际学最先在美国兴起。

美国是个移民国家,文化碰撞时有发生。

来自世界各地的移民都强调并维护自己的文化,因此形成了美国的多元文化格局。

于是跨文化交际引起了美国学者和各界人士的广泛关注。

日本也不甘落后,于1972年在东京率先召开了第一届跨文化交际学国际研讨会,出席人数超过两千。

1974年,跨文化教育训练与研究学会(SIETAR,Society for Intercultural Education,Training and Research)在美国正式宣布成立。

我国研究跨文化交际学起步较晚。

北京外国语大学著名语言学家胡文仲教授于80年代初期开始从事跨文化交际学的研究,著作颇丰,目前已经编著出版了《跨文化交际学概论》跨文化与语言交际》等多部图书。

目前,跨文化交际学已发展成为一门被国际学者们充分重视的集人类学、语言学、心理学、传播学、社会学等为一体的综合性学科。

什么是跨文化交际能力就是拥有能够和你不同文化的人进行正常有效沟通的能力啊。

比如和其他国家的人,或者其他民族的人交流,你们生活的地域不同,文化也不同,风俗习惯不同,思考方式自然也不同。

比如同样的手势,在不同的文化中可能代表截然相反的概念。

这就要求交流者同时了解这两种文化的背景,才能进行有效的沟通。

跨文化交际的内容简介《跨文化交际》是“新编研究生英语系列教材”之一。

本系列教材是外教社组织国内10余所重点高校的专家、教授,在广泛的市场调研和对当前研究生英语教学实际情况进行详细分析的基础上,倾力打造而成,以满足新时期人才培养的需要,和多样化、个性化的学习需求。

跨文化交际的内容简介改革开放以来,中国发生了翻天覆地的变化,国际化”与国际接轨”这样的字眼,已在中国广泛使用。