魏晋南北朝书法 (二)

- 格式:ppt

- 大小:3.61 MB

- 文档页数:26

魏晋南北朝书法史二题研究

中国古代书法艺术历史上有着悠久的发展历史,从魏晋南北朝到清代接近尾声,其中渊源最深的当属魏晋南北朝的书法史。

魏晋南北朝时期的书法史,在历史上有着重要的意义。

魏晋南北朝时期的书法,有着其独特的样式和技法,在古代书法艺术发展的历史上有着重要的地位。

本文将对魏晋南北朝时期书法史二题,即书法艺术的特点与特色以及影响,进行探讨性研究。

首先,要了解魏晋南北朝时期书法艺术的特点与特色,首先必须从书法的形式和技法来看。

从书法形式上来看,魏晋南北朝时期书法艺术有很多种,其中最具代表性的有篆书、隶书、行书和草书等。

从书法技法上来看,则有以硬笔虚笔之分、水墨丹青、篆汉隶字体文献活字刻印、以及装裱等。

另外,在书法的风格上,这一时期的书法还具有浓郁的古典气息,其中收录着许多中国传统文化的融合。

其次,要了解魏晋南北朝时期书法艺术所产生的影响,首先我们要明白,在书法艺术上,这一时期是中国书法艺术发展的黄金时代。

书法艺术在这一时期的影响,不仅在书法的艺术上有着深远的影响,在书法审美观念、书法文化观念以及书法技法把控方面,也都有着深远而持久的影响。

中国古代书法的影响,也将不断渗透到当今的书法艺术中,为现代书法艺术打下坚实的基础。

通过以上研究,可以看出,魏晋南北朝时期书法艺术是中国古代书法艺术发展史上的重要阶段,书法艺术在这一时期的发展,不仅产生了深远的影响,也为今天的书法艺术发展打下了坚实的基础。

因此,

对魏晋南北朝时期书法的研究显得尤为重要,以深入了解其书法艺术的形式、风格乃至其影响。

只有通过深入的研究,才能真正把握中国书法艺术的进程,从而更好地发展当今书法艺术。

中国传统书画知识竞赛题库1:书法的起源书法是汉字的书写艺术。

它不仅是中华民族的文化瑰宝,而且在世界文化艺术宝库中独放异采。

世界上各民族的文字,概括起来有三大类型,即表形文字;表意文字;表音文字。

汉字则是典型的在表形文字基础上发展起来的表意文字。

象形的造字方法即是把实物画出来。

不过画图更趋于简单化、抽象化,成为突出实物特点的一种符号,代表一定的意义,有一定的读音……我们的汉字,从图画、符号到创造、定型,由古文大篆到小篆,由篆而隶、楷、行、草,各种形体逐渐形成。

2:史前至夏--混沌萌生的书法中国的书法艺术来开始于汉字的产生阶段,”声不能传于异地,留于异时,于是乎文字生。

文字者,所以为意与声之迹。

”因此,产生了文字。

书法艺术的第一批作品不是文字,而是一些刻画符号--象形文字或图画文字。

汉字的刻画符号,首先出现在陶器上。

最初的刻画符号只表示一个大概的混沌的概念,没有确切的含义。

原始文字的起源,是一种模仿的本能,用于形象某个具体事物。

它尽管简单而又混沌,但它已经具备了一定的审美情趣。

这种简单的文字因此可以称之为史前的书法。

3:商至西汉--浑然入序的书法从夏商周,经过春秋战国,到秦汉王朝,二千多年的历史地发展也带动了书法艺术地发展。

这个时期内各种书法体相续出现,有甲骨文、金文、石刻文、简帛朱墨手迹等,其中篆书、隶书、草书、楷书等字体在数百种杂体的筛选淘汰中定型,书法艺术开始了有序发展。

(一)各种书法体简介:1:甲骨文古汉字一种书体的名称,也是现存中国最古的文字。

刻在甲骨上,甲骨文是中国书法史上的第一块瑰宝,其笔法已有粗细、轻重、疾徐的变化,下笔轻而疾,行笔粗而重,收笔快而捷,具有一定的节奏感。

笔画转折处方圆皆有,方者动峭,圆者柔润。

其线条比陶文更为和谐流畅,为中国书法特有的线的艺术奠定了基调和韵律。

甲骨文结体长方,奠定汉字的字型。

2:金文金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。

商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。

书体的演变和时代(一)、甲骨文----商朝甲骨文为殷商时人们将文字刻在龟甲上,纪录占卜的结果。

字体很多是象形的,接近于图画。

(二)、金文----商、周朝介于文字与图像之间。

金文是指青铜器上的「铭文」。

也有人称金文为「钟鼎文」。

、周代所有铸刻的铭文内容多是关于祀典、约契之类的。

(三)、篆书大篆----春秋战国小篆----秦朝大篆:字画较繁,字体较方。

小篆:称「秦篆」。

是秦始皇时期删繁就简而创制的一种书体,以方便施政、教化。

(四)隶书----秦、汉有秦隶、汉隶等,一般认为由篆书发展而来,字形多呈宽扁,横画长而竖画短,讲究“蚕头雁尾”、“一波三折”。

(五)草书草书始于汉初,其特点是:存字之梗概,损隶之规矩,纵任奔逸,赴速急就。

草书分三种。

1、章草:可用于草写奏章上,始于汉初。

2、今草:保留的隶书笔画形迹,上下字之间的笔势,往往偏旁互相假借,成为一般的草书。

3、狂草:到了唐代,张旭、怀素等人将「今草」写得更放纵。

(六)、楷书----三国时完备成形结构搭配匀称,章法形式也随之朗、整齐。

形态平稳、端正。

(七)、行书----晋代以后将楷书、草书,融汇一炉的书体。

功能是快写与简化。

历代书法家及作品秦统一后,小篆成为官方文字。

文字的统一,为书法艺术的成熟奠定了基础。

小篆具有字形扁长、笔画多为孤线、结构复杂的特点,作为官方文字不便速写。

于是,结构较为简单、笔画把圆转成方折、便于迅速书写的隶书应运而生。

秦汉时期代表作家1张芝的草书《冠军帖》《终年帖》《二月八日帖》之体势,一笔而成,偶有不连,而血脉不断,及其连者,气脉通于隔行。

2蔡邕的隶书《篆势》《笔赋》《笔论》《九势》笔画中丝丝露白,似用枯笔写成。

李斯的小篆《泰山刻石》《琅琊台刻石》《峄山刻石》《会稽刻石》。

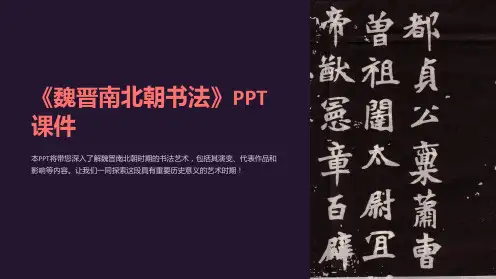

两晋南北朝是我国书法史上的一个重要时期。

草、楷、行各体已完全成熟,中国书法的技法体系基本形成。

隶书简化了篆书的笔画,加上了粗细长短的变化。

产生了横、竖、撇、捺的不同形式。

承上启下的魏晋南北朝文化(二)一、教学目标1.情感态度与价值观魏晋南北朝时期,艺术成果丰硕,在我国艺术发展史上具有承上启下的作用。

书法、绘画、雕塑都是我们中华民族的文化瑰宝,都有着无穷的艺术魅力,能够激起观赏者感情上的共鸣。

2.知识目标了解东晋时期著名书法家王羲之的书法成就和艺术特点以及其代表作;了解东晋时期著名画家顾恺之的艺术成就和特点,列举其代表作;列举魏晋南北朝时期石窟艺术的代表作。

二、教材分析重点:“大放光彩的书画艺术”和“辉煌的石窟”艺术本课侧重于介绍魏晋南北朝时期的艺术成就。

这个时期是我国艺术史上一个承前启后的发展转化时期。

“大放光彩的书画艺术”和“辉煌的石窟”艺术是本课的重点子目。

三国两晋南北朝时期的书法和绘画艺术异彩纷呈,其中王羲之的书法是魏晋南北朝时期最突出的艺术成就,使我国的书法升华为一种高级艺术形式,具有承上启下的作用。

世称“唐诗、晋字、汉文章”。

云冈石窟和龙门石窟是伟大的艺术宝库。

它们不仅是我们中华民族文化的精华和结晶,而且也是世界文化的一个重要组成部分,为世界艺术宝库增添了瑰宝。

难点:佛教在南北朝时期盛行的原因、“大放光彩的书画艺术”⑴佛教在南北朝时期盛行的原因佛教在南北朝时期盛行的原因,对于这一问题,可从以下两方面来理解:在动荡的社会背景下,统治者除了加强统治外,也迫切需要利用精神武器,来瓦解人民的反抗意志,佛教的快速发展,正是适应了这一要求。

统治者提倡佛教的原因有两方面:一方面借大力提倡佛教麻痹人民,希望佛教成为麻痹人民精神的鸦片,以巩固自己的统治地位。

另一方面,统治者自身也希望死后进入极乐世界。

同时,佛教自身所具有的欺骗性,也是佛教在两晋南北朝时期得以迅速发展的重要因素。

在当时动荡的社会背景下,佛教宣扬“不修今世修来世”,并极力渲染“未来世界”的快乐,这对痛苦中的人们有一定的诱惑力。

佛教的“生死轮回”、“回果报因”的思想,把人们的眼光从痛苦的现实转移到无法验证的来生的幸福,这就更容易欺骗和麻痹广大劳动人民。

第22课承上启下的魏晋南北朝文化(二)【学习目标】1.了解“书圣”王羲之、画家顾恺之以及石窟艺术的一些基础知识。

2.提高鉴赏各类书法、绘画和石窟艺术作品的能力。

3.通过欣赏王羲之、顾恺之的书画作品以及我国古代的石窟艺术,培养艺术审美的情趣。

学习重点:王羲之与«兰亭序»、顾恺之与«洛神赋图»«女史箴图»【学习过程】一、独立试航(预习课文,自主完成基础知识,记下发现的问题)1. “书圣”是指___,他的代表作是___。

2、东晋著名的画家是___,他的代表作有和。

3.山西大同的___石窟和河南洛阳的___石窟,是著名的两大石窟。

4.思考:“动脑筋”(115页)、“练一练”(117页)和“活动与探究”。

自己不能解决的问题:二、合作探讨(生生互助,师生互动,点拨释疑,共同提高)(一)小组合作学习(小组内交流自学成果,围绕疑难点讨论)(二)班内交流展示(师生、生生互动,点拨释疑,知识深化)第一子目:大放光彩的书画艺术1.教师指名让学生说出自己学到的知识,师适当引导、补充;2.结合图,师讲解主要内容;3.讨论解决“动脑筋”。

第二子目:辉煌的石窟艺术1. 教师指名让学生说一说自己所了解的主要知识,师适当引导、补充;2.思考、讨论:北朝的石窟艺术有什么特点?活动与探究(小组竞赛:每小组各出1名代表,或者竞答第一题,或者展示自己的临摹书法作品;其他组同学可修正、补充;师及时引导、点拨、评价)三.扣标整合(围绕学习目标,梳理知识,形成网络)书圣___,代表作___,书法特点___。

承上启下的魏晋书画艺术画家___,代表作___,绘画特点___。

南北朝文化(二)两大石窟___、。

石窟艺术石窟特点___。

认识:书法时我国特有的一种文字造型艺术,也是我国传统文化的重要组成部分。

王羲之集书法之大成,使我国的书法升华到一种高级艺术形式,具有承上启下的作用。

云冈石窟和龙门石窟是闻名世界的古代艺术宝库,它们以令人惊叹的浩大工程、无比雄伟的气魄和优美动人的艺术形象显示了中华民族的伟大创造力量。

高中书法讲座魏晋书法名家王羲之概述魏晋、南北朝时期政治动乱,连年混战。

政权更迭频繁,百姓民不聊生,但同时民族的融合,又促进了文学艺术的发展和文化交融。

加之宗教的传播,(老庄思想的复兴,佛、儒、道的融合),以及玄学的出现,又推动了文化艺术的发展。

这一时期的书法,名家辈出,其中将楷书、行草诸体推向新境界的,当首推东晋大书家王羲之。

王羲之(321—379),字逸少,山东临沂人。

后居会(kuài)稽山阴(今浙江绍兴)。

出身名门,官至右军将军,会稽内史,世称“王右军”,“王会稽”。

其作品《兰亭序》,被誉为“天下第一行书”。

与其第七子王献之并称“二王”。

他本人被世人尊为“书圣”。

一.“书圣”的生平和思想王羲之出身名门,其家族是晋代屈指可数的豪门大士族。

他的祖父王正为尚书郎。

他的父亲王旷为淮南太守。

伯父王导更是名闻于世,历事元帝、明帝、成帝三朝,出将入相,官至太傅。

而他的另一位伯父王敦是东晋的军事统帅。

王羲之为人率真,不拘礼节,从小就具有比较旷达的性格。

因为出身名门,又少有美名,所以朝廷公卿都喜爱他的才干,屡次征召为侍中、吏部尚书等职,皆被辞谢。

《晋书·王羲之传》说:“羲之雅好服食养性,不乐在京师”。

虽然不喜当官、喜欢清静。

但是当他不得已而任官时,也是不慕荣利且为人正直。

任职期间,曾对宰相谢安和参与朝政的殷浩等人发表过重要而切实的政见。

他还对饥民开仓赈济。

这些都说明其的品格。

王羲之家学渊远,自幼爱习书法,由其父王旷、叔父王廙(yì)启蒙。

王旷善行、隶书;王廙擅长书画,曾是东晋明帝的老师。

王羲之从小就受到王氏家族深厚的书学熏陶。

他少年时跟卫夫人学书。

卫铄(shuò),师承钟繇,妙传其法。

但王羲之善于博采众长,转益多师。

当他成年后,从卫书中脱出时,他又置身于新的层次之上。

他曾自述这一历史转折:“羲之少学卫夫人书,将谓大能;及渡江北游名山,比见李斯、曹喜等书;又之许下,见钟繇、梁鹄(hú)书;又之洛下,见蔡邕(yōng)《石经》三体书;又于从兄洽处,见张昶(chăng)《华岳碑》……仍于众碑学习焉。