实证主义代表人物61页PPT

- 格式:ppt

- 大小:5.87 MB

- 文档页数:61

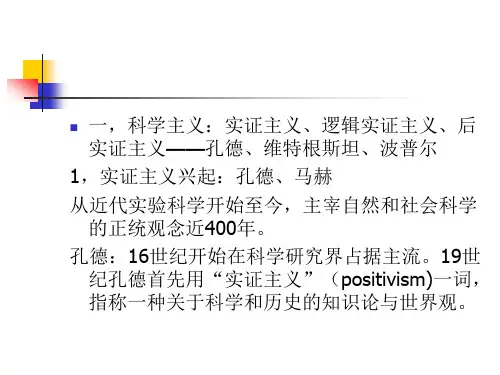

实证主义|现代西方哲学实证主义是西方哲学史上第一个明确提出要以实证自然科学的精神来改造和超越传统形而上学的流派。

产生于19世纪30-40年代的法国和英国。

创始人为法国哲学家、社会学始祖孔德。

主要代表人物有孔德、穆勒和斯宾塞。

基本特征:将哲学的任务归结为现象研究,拒绝通过理性把握感觉材料,认为通过对现象的归纳就可以得到科学定律,企图超越心物、主客、思有等二元对立来避免休谟的怀疑论倾向,强调运用实证科学改造自然和社会的可能性。

它把处理科学与哲学的关系作为理论的中心问题,力图使哲学消融于科学之中。

在方法论上,他们接受19世纪以来的科学方法,反对与黑格尔主义相关的理性主义的辩证法。

在社会政治问题上,他们提倡科学、进步和改革,但不赞成革命。

20世纪盛行一时的逻辑实证主义是实证主义的发展。

1 孔德孔德的实证主义基本理论:哲学应当以实证自然科学为根据,以可观察和实验的事实及知识为内容,摒弃神学和思辨形而上学的抽象本质。

所谓实证,是指真实的、有用的、肯定的、精确的。

实证哲学是一种向人们提供人类智慧的“最高属性”的知识的哲学。

基本原则:除了观察到的以事实为依据的知识以外,没有任何真实的知识,我们只能获得关于现象的相对知识,不能获得关于现象背后实体或第一因的绝对知识。

思想发展三阶段论:人类的每一种主要观点,每一个知识部门,都先后经过三个不同的理论阶段:1.神学阶段(虚构阶段,用超自然的力量来解释万物的内在本性,寻求现象的根源和原因);2.形而上学阶段(抽象阶段,用抽象概念代替神力来解释一切,要求获得关于事物的本质的绝对知识,从而形成独断的哲学体系);3.科学阶段(实证阶段,摒弃前两种方式,只是借助于推理和观察,将研究和解释局限在现象世界的范围,立足于发现现象的实际关系和科学规律)。

社会学:孔德借用现代物理学的基本概念,创造性地提出了“社会静力学”和“社会动力学”的概念和理论,以实证方法研究人类社会,试图从社会联系中把握社会的总体以及社会发展的基本规律。

实证主义的开山祖师、社会学的创始人孔德就强调社会学要仿效自然科学,主张像物理学研究自然现象那样客观的对社会现象进行研究,不带价值判断地揭示社会现象和社会行为的规律。

因此,在孔德那里社会学应该是和自然科学一完全“价值中立”的,根本不应该有价值的因素,尽管他没有使用“价值中立”这一术语。

迪尔凯姆进一步发展了实证主义,成为实证主义的集大成者。

他“提出研究的三条基本原则:(1)在科学研究中,必须排除所有成见,必须禁止使用科学之外的、不是为科学所需要而制造出来的概念,同时,还应该尽量排除感情的介入,因为感情是科学研究的对象,而不是科研真理的标准;(2)对所需研究的对象进行定义是研究的重要前提条件,从外在的特点中去进行定义,不是说暗着的内部特点不重要,而是在目前的科学发展阶段我们很难认识它们;(3)考社会必须观察实际,不能掺进个人的想像,必须努力从那种与个人言行无关的侧面观察它们。

”实证主义强调社会学和自然科学的一致性,主张用自然科学的研究方法客观地、不带个人感情地、不掺杂任何价值判断地分析和解释社会现象,在他们看来绝对的“价值中立”是可行的,而且也正是因为驱逐了价值判断,社会学才成为一门真正的科学。

实证主义研究方法有一定意义,“追求社会科学研究领域的客观性,从而使社会科学从神学及传统形而上学的统治下解放出来,成为正的“科学”。

但是,其缺陷在于混淆了社会科学和自然科学的界限。

”实证主义和人本主义在价值问题上的争执使19世纪社会学发展面临困境,为了解决社会学方法论上的困境,马克思韦伯试图调和实证主义和人本主义,力图将实证主义和唯心主义哲学传统结合起来,在此情况下,韦伯详尽阐释了“价值中立”原则,韦伯强调社会学面对社会现象时应保持“价值中立”,但在韦伯这里的“价值中立”范围已经大大缩小,而且在韦伯看来“价值中立”并不是要取消价值关系,“价值中立”也并不是绝对的排斥价值关联。

“价值中立”在韦伯那里大体有两层含义:(1)指科学研究的一种规范性原则,即科学家在研究工作中应以科学家的角色,而不以事件参与者的身份出现。