实证主义的源起与发展

- 格式:ppt

- 大小:339.50 KB

- 文档页数:37

实证主义实证主义(positivism)是强调感觉经验、排斥形而上学传统的西方哲学派别。

又称实证哲学。

产生于19世纪30~40年代的法国和英国,创始人为法国哲学家、社会学始祖A.孔德,主要代表有英国的J.S.密尔和H.斯宾塞。

其形成标志为1830年开始陆续出版的孔德的6卷本《实证哲学教程》。

以孔德为代表的实证主义称为老实证主义,20世纪盛极一时的逻辑实证主义称为新实证主义。

实证主义的基本特征是:将哲学的任务归结为现象研究,以现象论观点为出发点,拒绝通过理性把握感觉材料,认为通过对现象的归纳就可以得到科学定律。

它把处理哲学与科学的关系作为其理论的中心问题,并力图将哲学溶解于科学之中。

实证主义不仅对哲学而且对整个社会科学均发生了深刻影响,孔德所创立的实证主义社会学,在其后的一个半世纪是西方社会学的主流。

实证主义是一种哲学思想。

广义而言,任何种类的哲学体系,只要囿于经验材料、拒绝排斥先验或形而上学的思辨,都为实证主义。

狭义而言,实证主义则指法国哲学家孔德(Auguste Comte)的哲学。

这条目内主要介绍狭义的实证主义。

孔德生长的时代,正是一个宣扬理性主义及科学思想发端的时代,在“科学万能”思想的冲击下,人们对形而上学产生怀疑,逐渐以注重经验的科学方法观察、研究事物,探求事实的本原和变化的现象。

实证主义又称实证论,其中心论点是:事实必须是透过观察或感觉经验,去认识每个人身处的客观环境和外在事物。

实证论者认为,虽然每个人接受的教育不同,但他们用来验证感觉经验的原则,并无太大差异。

实证主义的目的,在希望建立知识的客观性。

孔德认为人类非生而知道万事万物,必须经由学习过程,从不同的情境中获得知识。

透过直接或间接的感觉、推知或体认经验,并且在学习过程中进一步推论还没有经验过的知识。

超越经验或不是经验可以观察到的知识,不是真的知识。

孔德在其所写的《实证哲学》一书里,认为人类进化分成三阶段:一是神学阶段,盖人类对于自然界的力量和某些现象感到惧怕,因此就以信仰和膜拜来解释面对自然界的变化;二是玄学阶段,以形而上或普遍的本质阶段,解释一切现象;三是实证阶段,也就是科学的阶段,运用观察、分类,以及分类性的资料,探求事物彼此的关系,此法获得的结果,才是正确可信的。

科学哲学中的实证主义思潮科学哲学是一门研究科学的本质、方法和价值的学科,而实证主义则是其中一种重要的思潮。

实证主义强调科学应该以实证为基础,通过观察、实验和验证来建立知识体系。

本文将探讨实证主义思潮的起源、核心观点以及其对科学哲学的影响。

实证主义的起源可以追溯到19世纪末的维也纳学派,该学派由著名哲学家莫里斯·施利克创立。

维也纳学派强调科学应该摆脱主观偏见和形而上学的干扰,以实证为基础进行研究。

他们认为,只有通过观察和实验,才能得出真实可靠的科学结论。

实证主义的核心观点之一是验证主义。

验证主义认为,科学理论的真实性应该通过经验观察和实验来验证。

只有那些可以被观察到或实验得到证实的理论才是科学的。

这种观点强调科学应该以客观事实为基础,摒弃主观偏见和信仰。

另一个核心观点是概括性原则。

实证主义认为,科学理论应该具有广泛的适用性和概括性。

他们认为,科学理论应该能够解释和预测各种现象,而不仅仅是特定的情况。

只有那些具有普遍适用性的理论才是科学的。

实证主义还强调科学应该追求客观性和中立性。

科学研究应该摆脱主观偏见和价值判断,以客观事实为依据。

实证主义者认为,科学研究应该追求真理,而不是追求个人或社会的利益。

实证主义对科学哲学产生了深远的影响。

首先,实证主义推动了科学方法的发展。

实证主义者强调科学研究应该以观察和实验为基础,这促使科学家们更加注重实证研究和验证实验的设计。

实证主义的方法论为科学研究提供了指导原则。

其次,实证主义强调科学应该摆脱主观偏见和形而上学的干扰,追求客观真理。

这对科学研究的发展起到了推动作用。

实证主义的思想使科学家们更加关注实证证据和客观事实,而不是主观意见和信仰。

然而,实证主义也受到了一些批评。

一些哲学家认为,实证主义过于强调经验观察和实验验证,忽视了理论的重要性。

他们认为,科学理论不仅仅是观察和实验的结果,还包括对现象背后机制的推测和解释。

此外,一些人认为,实证主义过于强调科学的客观性,忽视了科学研究中主体的主观参与。

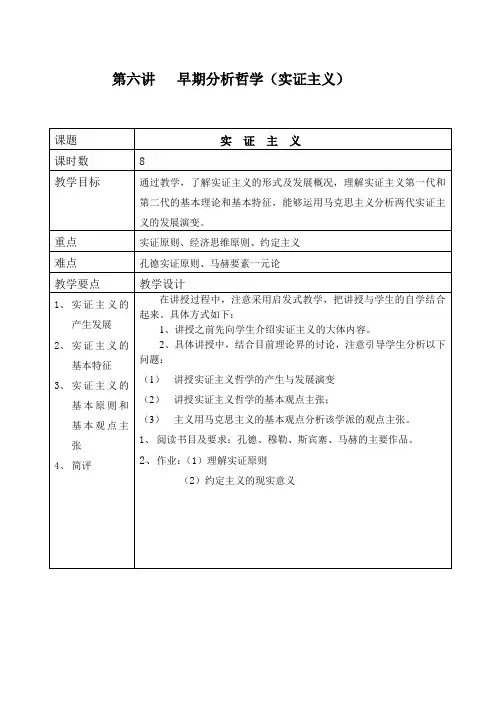

第六讲早期分析哲学(实证主义)第六讲早期分析哲学(实证主义)一、实证主义概述1、实证主义的形成实证主义是在尊重科学,尊重事实与经验的名义下,推行不可知论和主观主义的哲学派别。

它是现代西方哲学中科学主义思潮的开创性流派,在现代西方哲学中具有重要的地位和广泛的影响。

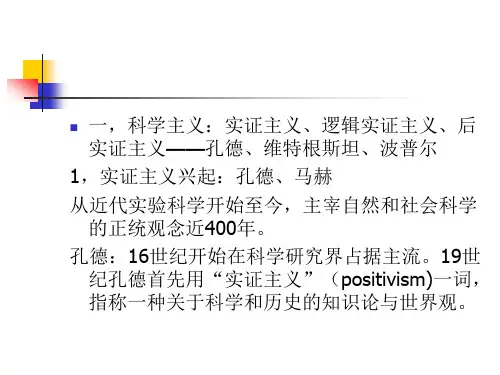

实证主义于十九世纪三十至四十年代产生于法国和英国,先后经历了孔德的实证主义、马赫主义和逻辑实证主义三代。

从历史方面看:实证主义是十九世纪中叶为资产阶级调和阶级矛盾、安定社会秩序、统一人的思想与行动的理论学说。

从科学方面看:自然科学的发展引起了人们对科学的重视和崇拜,迫切需要哲学思维能够适时总结自然科学的成就,为自然科学的进一步发展提供指导。

从哲学方面看:实证主义是十九世纪中叶英、法两国哲学由古典哲学向现代码哲学转变的结果。

2、实证主义的基本特征首先,明确表示拒斥传统哲学的思维方式,哲学体系和思辩时凤,主张哲学建立在经验事实和科学证实的基础之上,把哲学的研究对象、方法和任务局限在与科学有关的范围和领域,反对哲学研究世界观、本体论问题。

其次,试图用“经验”、“感觉”、“要素”等取代传统哲学中思维与存在、精神和物质的对立,以“中性”哲学自居,回辟对哲学基本问题的回答,试图超越唯物主义与唯心主义的对立。

再次,否认人有认识经验以外实在事物的可能性和必要性,主张把知识局限在感觉经验和现象的范围之内,宣扬不可知论。

最后,推崇人类知识的力量,强调用实证科学改进自然和社会。

孔德实证主义、马赫主义、逻辑实证主义各有不同。

3、实证主义的发展及其影响:实证主义刘现代西方哲学中最持久、稳定和最有影响和流派。

法国的孔德(1798---1857)、英国的约翰.穆勒(1806---1873)、赫伯特.斯宾塞(1820---1903)是早期实证主义的代表。

奥地利的马赫(1838---1916)、德国的阿芬那留斯(1843---1896)的经验批判主义,被认为是第二代实证主义,二十世纪逻辑实证主义和语言分析的实证主义,被称为第三代实证主义或新实证主义。

实证主义社会科学方法论的基本特征作者:王瑜来源:《青年生活》2019年第25期摘要:实证主义作为一种哲学传统,是关于人类知识认知的特定态度。

在归纳研究其基本内涵和特征的基础上,分析实证主义社会科学方法论的基本特征,结合当前中国的发展实际,对其进行价值意义的现代辩驳。

关键词:实证主义、社会科学、方法论实证主义发展演变经历了三个历史发展过程,它始终以一种标准规范的研究方法,通过经验的分析以实现对事物的真实内容的确定和本质规律的客观把握。

一、实证主义历史演变脉络梳理实证主义产生于19世纪40年代的英法两国,第一代实证主义由孔德创立。

随着理论研究持续深入推进,于19世纪70年代形成以马赫为代表的第二代实证主义哲学流派。

在运动发展中,在20世纪初又产生风靡一时的、被称为“新实证主义”第三代实证主义思潮。

(一)创立之初:旧实证主义时期19世纪30年代中期,法国处于一种“非理性”的社会意识。

源于这样现实状况,孔德在否定形而上学的基础之上,创立了实证主义的社会研究方法。

孔德认为,人的智力发展经过神学的、形而上学的、实证的三个阶段。

其中,实证主义精神是与科学所联系的,是“寻求科学,捍卫科学的事实的、有用的、进步的”。

因此,孔德实证主义的主旨表现为三个方面:彻底否定神学和形而上学,科学是认识世界的手段要就其进行本质探究,实证主义是将科学和社会共同容纳的一种总的学说。

(二)持续推进:经验批判主义时期19世纪70年代,科学界发生重大变革,以牛顿力学为基础的古典物理学崩塌,开始转向现代物理学。

基于现实问题,马赫等人开始尝试一种解释科学与社会的新方法。

他认为:“感觉经验是认识的界限和世界的基础”,把所有的科学命题都看做是经验的复合命题,反对一切先验的、绝对而未经证实的理论,从而抨击了牛顿力学所构建的绝对理论体系,主张用系统化的经验发现事物持久的规律和特性,用经验批判为人们建构了一个经验世界。

(三)批判发展:实证主义兴旺时期20世纪30年代的美国、加拿大兴起科学研究高潮,第三代实证主义便围绕着科学研究方法论展开,以合理性证明其实证研究方法的科学性。

19世纪中叶,德国哲学家维特根斯坦,结合实证主义中重经验的学说和符号逻辑学说,成为逻辑实证论。

符号逻辑就是将代数的方法和符号,应用在逻辑上。

这种理论运用逻辑,达成具有像数学那样明显和确实的结论。

什么是实证主义江怡:什么是实证主义--对它的一种史前史考察实证主义是自古希腊以来的西方哲学中的重要传统。

但作为一种哲学思潮,实证主义萌芽于17世纪的欧洲,18世纪后逐渐形成的所谓唯理论与经验论之间表面对立的背后,隐藏着一种深刻的一致,即对关于世界的偶然知识与关于永恒之物的必然知识的严格区分。

在法国,由于受到18世纪启蒙运动的深刻影响,19世纪的法国哲学从一开始就带有明显的社会政治色彩。

从历史的角度看,这是受到法国大革命的深刻影响,但从哲学的角度看,这与法国哲学的浪漫主义的思想传统有着密切的联系。

关键词:哲学传统,经验论,知识的区分,社会政治因素编辑本段更多理解综述作为西方哲学中的一种传统,“实证主义”通常是指关于人类知识的一种特定的哲学态度。

它不是去预先假设人类是如何得到知识的,也不提供关于知识的心理学或历史学的基础。

实证主义是关于人类认识活动的一套规则或评价标准:它告诉我们关于世界陈述中的哪些内容是属于知识的范围,并为我们提供可以用来区分能够与不能合理地提出问题的准则。

因而,实证主义是一种规范的态度,关涉我们如何使用“知识”、“科学”、“认识”、“信息”等术语。

同样,实证主义的原则也区分了哲学和科学的争论中哪些属于值得深入探索的问题,哪些又属于不可能得到解决或不值得考虑的问题。

[1] 起始时期作为一种具有明确规定的哲学思潮,实证主义开始于19世纪法国哲学家孔德的“实证哲学”;但作为一种哲学传统,实证主义却根置于古希腊以来的西方哲学之中。

根据当代波兰哲学史家科拉可夫斯基(Leszek Kolakowski)的分析,古希腊斯多亚学派的怀疑论提出的一种现象主义观点应当被看作实证主义的雏形,这种观点认为,经验能够使我们确定给定的对象是否具有这样或那样的外表,但我们却无法由此推断对象事实上的确正如它的外表所呈现的一样,因而我们必须区分经验材料的真实内容与我们由此推断的事物自身具有的性质。

社会科学研究中的实证主义与解释主义社会科学研究是指通过系统性的观察、实证、解释和理论构建等方法,对人类社会行为、社会组织、社会意义与价值等进行研究的一门学科。

在社会科学研究中,实证主义和解释主义是两种主要的研究方法论。

本文将探讨这两种方法论的起源、概念、基本原理以及在社会科学研究中的应用。

一、实证主义实证主义是指通过观察和实证,基于客观事实和可重复性的证据进行研究的方法论。

实证主义的根源可以追溯到十九世纪末的自然科学革命,该革命强调利用实证方法对自然现象进行研究。

从十九世纪末到二十世纪初,实证主义逐渐成为社会科学研究的主导方法。

实证主义的核心观点是,社会科学应该像自然科学一样,依靠客观可验证的事实进行研究。

实证主义强调量化数据的收集与分析,以构建一套普适的规律性理论。

实证主义相信通过观察和实证可以揭示出普遍的社会规律和因果关系,以此指导实践和政策制定。

在实证主义研究中,研究者通常采用严格的科学方法,例如实验、调查和统计分析等,以求得客观的研究结果。

研究者需要进行准确的测量和定义变量,运用定量分析技术,以得出科学的结论。

实证主义根据这种分析的结果,提出某种因果关系,并对此建立理论框架。

二、解释主义解释主义是指通过理解、解释和理论推导的方法对社会现象进行研究的方法论。

解释主义强调对个体行为背后的意义和理解的重要性,认为社会现象是由于人类行为的内在意义而产生的。

解释主义的理论起源可以追溯到德国的社会科学研究传统,马克斯·韦伯和伊德尔·那奇等学者是解释主义的代表人物。

解释主义反对实证主义过于强调客观规律的观点,认为社会科学应关注人类活动的文化和历史背景,并通过解释人类行为的意义来理解社会现象。

在解释主义研究中,研究者通常采用定性研究方法,如深入访谈、观察和文献分析等,以获取对个体行为的深入理解。

解释主义研究注重对个体和群体的主观经验和意义进行解释和理解,以此推导出理论和洞察力。

三、实证主义与解释主义的比较实证主义和解释主义是两种不同的社会科学研究方法,差异主要体现在以下几个方面:1. 研究目标:实证主义关注普遍性规律和因果关系的揭示,强调客观事实和量化数据,解释主义关注个体行为的意义和背后的文化和历史背景,强调主观经验和解释。

第三讲孔德的实证主义社会学第三讲孔德的实证主义社会学主题:社会学中的实证主义孔德思想的主要阶段孔德的工业社会理论孔德的“社会学”概念实证社会学的研究方法。

一社会学中的实证主义近代社会学起源于实证主义(Positivism)。

其原则指导了大部分的社会学研究,为社会学的独立和早期的发展提供了方法论的基础。

对当时大多数社会学家来说,掌握实证主义思想被认为是学养成熟的标志。

即使在今天,实证主义仍然是社会学领域中的强纲领和强范式。

实证主义的信念:实证主义的基本信念是认为社会科学与自然科学并无根本区别。

由于科学已经取代宗教成为无可争议的权威,将自然科学中卓有成效的方法运用于社会生活领域,建立一门关于社会的科学既是势所必然,又合情合理。

因此,丝毫不奇怪为什么近代的第一批社会学家以实证主义为其理论和方法的源泉,而实证主义的主要创立者,如孔德、S·穆勒又都同时成为社会学的创始人。

这一情况在相当一段时间里竟使许多人把社会学等同于实证主义。

孔德是最早把自己的哲学称为实证主义的欧洲思想家。

他对“实证的”一词的含义作了这样的解释:(a)现实的而不是幻想的;(6)有用的而不是无用的;(c)可靠的而不是可疑的;(d)确切的而不是含糊的;(e)肯定的而不是否定的。

具体说来,社会学的实证主义的基本信念或原则,有以下几条:第一,本体论的自然主义假设。

断言社会文化现象与自然现象本质上是同类的,因此,社会过程同自然现象相比并非是崭新的现实,同样可依自然规律来解释;第二,方法论的自然主义假设。

社会学知识体系应以自然科学力楷模,并采用它的方法论观点,在这个问题上,早期的实证主义不像后来的实证主义那样刻板。

孔德与穆勒都很关注社会科学与自然科学的不同之处,而且他们都未用这一个来反对另一个;第三,认识论的经验主义原则。

实证主义可被视为是广义经验主义的一个别种。

强调经验和感性资料在社会学认识中的作用,排斥思辩的社会哲学与形而上学的假问题,断言社会知识的可靠性真理性取决于观察与检验;第四,“价值中立性”的要求。

名词解释实证主义实证主义是一种科学哲学流派,强调科学方法和经验观察在获取知识上的重要性。

实证主义关注的是对现实世界的观察和实证,通过经验验证和重复实验来验证科学理论的有效性。

它强调科学研究应该是客观、可测量的,并且理论和假设的真实性应该通过观察和实验的结果来验证。

实证主义的起源可以追溯到19世纪末20世纪初的维也纳学派,该学派由数学家和科学家组成。

实证主义者认为,只有通过经验和观察,人们才能获取真实的知识。

他们认为,只有那些可以进行实验检验和验证的观点才具有科学意义。

实证主义强调科学方法的重要性,认为科学应该依赖于可观测的现象和经验的结果,而不是信仰、主观意见或超自然力量。

实证主义者对于理论的真实性提出了一种验证的观点,即只有在经验观察和实验结果与理论的预测相一致时,才能认为该理论是真实的。

当理论得到验证时,它就成为科学的知识。

然而,如果观察和实验与理论的预测不一致,那么理论就应该被修改或废弃。

实证主义者强调科学研究的客观性和可重复性。

他们认为科学研究必须排除主观偏见和个人立场的影响,并且必须在不同的情况下可以重复来验证其有效性。

实证主义者还主张科学研究应该使用可量化的测量和统计方法来形成可靠的结论。

实证主义作为一种科学哲学流派在20世纪上半叶达到了顶峰,但它也受到了一些批评。

实证主义的批评者认为,实证主义过于重视观察和实验,忽视了其他形式的知识获取,如哲学推理、人类价值观和个人经验。

实证主义者也受到了卡尔·波普尔(Karl Popper)提出的反证主义观点的挑战。

波普尔认为,科学理论不能通过经验观察来证明,而只能通过对其假设和预测进行批判性检验来验证其假设。

尽管实证主义在现代哲学中的影响力已经减弱,但它对科学研究的方法和验证的重视仍然具有重要的意义。

实证主义的思想仍然对科学研究的发展产生了积极的影响,尤其是在观察和实验的设计与分析、数据收集和综合的方法上。

第一章孔德的实证主义实证主义(positivism)是一个声称以实证科学作为哲学基础的哲学流派,也是现代西方哲学中所谓科学主义哲学思潮中最早的流派,19世纪30-40年代出现于法国和英国,实证主义第一代代表是法国哲学家孔德、英国哲学家密尔和斯宾塞。

第二代的代表人物是奥地利哲学家马赫和德国哲学家阿芬那留斯。

一、孔德生平和著作孔德(Auguste Comte,1798——1857)是实证主义创始人。

他生于法国蒙特彼利尔一个倾向保皇党、笃信天主教的税务官家庭,14岁时宣布不再信奉天主教并在政治上由保皇派立场转向同情共和派,改采自由及革命的思想。

16-18岁就读于巴黎综合技术学校,受到了一些著名科学家的指教,就在这时,他已形成了社会要由杰出科学家来领导的信念。

1816年,因该校重新被保皇派控制,孔德被开除出校,但仍然留在巴黎学习,阅读了不少哲学、政治经济学和历史著作,并曾一度担任家庭数学教师。

1817年他成了社会主义者圣西门的秘书,做了七年。

这时他的实证主义思想已开始形成,他在1822年写的《为了重新组织社会所必需的科学研究的计划》中就已勾画出了实证主义思想的轮廓,有些思想显然深受圣西门影响。

但两人在政治上和理论思想上又存在着严重分歧,后来终于决裂。

离开圣西门后孔德长期没有找到固定薪金的工作。

1818年(20岁) 和有夫之妇宝琳(Pauline)戀爱,并且可能育有一女露易丝(Louise)。

1825年 (27岁) 和Caroline Massin (马菘)结婚。

后來其妻數度離去。

他自认这次婚姻是「基于慈悲所作的判断」、「此生唯一的败笔」。

妻子首度離去。

孔德因而精神崩溃,住进療养院治療。

八个月后出院,但是并未痊愈。

曾跳塞纳河自殺未遂。

后來绝口不提此事,也不愿意和他的救命恩人見面。

1842年 (44岁) 和其妻子马菘终于离婚。

1848年,他组织了专门传播实证主义思想的实证哲学研究会。

晚年还企图在知识分子中组织以其实证主义为理论基础的"秩序和进步党",未能成功。

[实证主义法学对我国法制建设的启示]分析实证主义法学一、分析实证主义法学的源起在14世纪的下半叶,具有人文主义情节的三大运动悄然而生,也就是所谓的文艺复兴运动、宗教改革以及罗马法的继受,推动近代自然法的产生。

起初,自然法学派,将人类社会预先设置在一个其认为是先验地而且合理的结构之中,当然,理性的社会经验却一步步揭开了它的“面纱”,从而法学界里种种法学流派应运而生。

此种认识观在立法方面看来,实际上为法制建设塑造了人人平等和私权利不可侵犯的重要理念。

但是这些理念在拥有裁量权的司法者看来,认为其是缺乏确定性内容的问题,正好令正义观落入有裁量权的法官手中,所以自然法学派的观念实则也是有缺陷的。

①于是产生了分析实证主义法学派。

其形成于19世纪,如今学术界公认其开创者是英国法理学家奥斯丁,后继者哈特则在奥斯丁观念的基础上,对分其进行了发展,从而形成了新分析实证主义法学,其与自然法学派、社会法学派形成了三足鼎立的局面。

奥斯丁的观点是将法理学的研究锁定在实在法的基础上,他否认法的延展性价值或本质。

奥斯丁说过:“法之存在是个问题。

而法的优劣性,又是另一个问题。

”②显然,这体现了“不可知论”在法学领域的运用。

在其之后,凯尔森开创了纯粹法学,他将价值世界与事实上的世界分离开,纯粹的研究法律的本身。

接着,新分析法学派的哈特,因其深受日常语言分析学派的影响,所以强调对语言上的逻辑形式和客观上的法律现象进行分析。

二、分析实证主义法学派核心观念鉴于支持事实与价值相分离理论,分析实证主义法学有别于自然法学派,他们认为法律的存在是一回事,而法律的价值评价则是另一回事情。

只要是实际存在着的,我们就应当视之为法,就算它不符合主流的价值观,这就是分析实证主义法学派主张的“恶法亦法”观念。

总的来说,分析实证主义法学在于研究法律自身的性质,分析实证主义法学的特征在于:“它们重视的是法律的结构与形式,而不是它的社会内容和道德规范;审查的是法律制度本身,而不是它的规范是不是正义。

实证主义的哲学思考引言:实证主义是一种重要的哲学思潮,它强调经验和科学的重要性,并试图通过观察和实证来建立知识和理论。

本文将探讨实证主义的哲学思考,从它的定义、特点和影响力等方面展开论述,以期为读者提供一些思考和理解。

一、实证主义的定义及来源实证主义源于19世纪末20世纪初,在科学方法论的探讨中逐渐形成。

实证主义强调对现象、事实和数据的观察和实证,而非从先验原理或纯粹理论中推演知识。

它对理论和知识的建立要求有可观测、可经验,能够被实证验证和检验。

二、实证主义的特点1. 经验导向:实证主义认为经验是获得知识的基础,强调对经验和事实的观察。

它反对过度理论化和主观臆断,强调以科学方法为基础进行研究和实证。

2. 可验证性:实证主义注重验证和检验理论的可行性和有效性。

它要求理论和假设能够通过实证研究得到验证,从而确保其科学性和客观性。

3. 实证性与实用性:实证主义关注实证研究的实用性和应用性。

它主张科学研究应与实际问题有关,追求解决问题的实际效果。

这种实证性和实用性的特点使得实证主义在社会科学研究中有着广泛的应用。

三、实证主义的影响力实证主义为科学方法论的发展提供了重要的思想基础和方法指导。

它在自然科学和社会科学领域都有着广泛的影响。

1. 科学方法的倡导者:实证主义将科学视为一种追求真理的方法,并为科学研究提供了一种可行的范式和思想导向。

实证主义强调理论与实证的紧密关联,推动了科学方法的发展和规范。

2. 社会科学的理论基础:实证主义提供了社会科学研究的基本框架和方法论。

社会科学研究的实证性和数据驱动性得到加强,使得社会科学研究更具学术价值和实际意义。

3. 政策制定的参考:实证主义在政策制定中具有一定的参考价值。

政府借鉴实证研究的结果,制定更科学和有效的政策,为社会发展和治理提供支持。

四、实证主义的局限性和争议1. 经验的局限性:实证主义过于注重经验和事实,忽视了理论的重要性。

理论研究能够为经验提供解释和指导。