第11课 辽宋夏金元的经济与社会 导学案

- 格式:docx

- 大小:115.45 KB

- 文档页数:6

第十一课《辽宋夏金元的经济、社会与文化》导学案➊学习目标一、运用唯物史观,认识辽宋夏金元时期经济各领域的新发展,体会这一时期经济领域的不同以往的新变化二、通过史料分析,了解经济重心南移是宋元时期的突出现象;认识经济的发展对文化等领域产生的影响三、知道宋元时期儒学发展、艺术、科技以及少数民族文化的基本史实➋学习重难点教学重点:辽宋夏金元的经济与社会发展的表现教学难点:程朱理学➌知识框架一、辽宋夏金元的社会经济(以宋朝为主)1、农业(1)土地制度:封建土地私有制盛行,土地兼并现象普遍。

无地农民通常与地主签订契约租种土地,并较少受到契约关系外的人身束缚(2)耕种技术:一年两熟的稻麦复种制已在南方普及(也有某地一年三熟)(3)灌溉工具:出现水转翻车、戽斗2、手工业(1)棉纺织业①宋元时期棉花种植推广到全国②宋元时期形成麻、棉、丝三足鼎立局面③元朝黄道婆发明新式织布机(2)矿冶业:北宋大量开采煤矿(取暖与冶炼)(3)制瓷业①宋朝五大名窑:定、汝、官、哥、钧②元朝景德镇烧制成青花瓷;出现釉里红3、商业(1)宋与辽夏金各政权经济密切,官方在边境设置榷场进行茶马互市(2)宋元海上丝绸之路繁荣,外贸税成为国库重要财源(3)北宋益州出现最早纸币交子;元朝在全国将纸币作为主币发行(4)宋代“市”彻底突破时间和空间限制;晓市、夜市、庙会繁荣4、经济重心南移完成(1)表现①自唐中叶以来,南方经济实力逐渐超过北方②北宋在经济上对南方依赖明显,户口分布上呈现南多北少格局③南宋经济重心南移彻底完成,长江下游和太湖流域成为全国粮仓④元朝南北经济差距继续扩大,为将南方财赋北运,开京杭大运河,并开辟长途海运航线(2)原因①北方长期战乱,大量劳动力南迁并带去了先进技术和工具②政治中心南移(南宋)更加快了南方的开发③南方自然条件好,适合农业发展;对外贸易条件也比北方优越(3)影响:使南方经济快速发展,人口迅速增长,教育文化发达;促进了民族融合注:北宋时南方人在科举考试中优势明显,导致朝廷被迫采取南北分卷制各自分配名额,分别录取;南宋时期,江浙一带成为全国人才集中地5、宋朝社会(1)人口快速增长(过亿)①宋朝实际人口已经超过亿,这在中国古代人口史上是一个划时代的标志②北宋东京和南宋临安人口多时均超过百万(2)社会更加宽松自由①宋朝时门第观念发生根本改变②宋朝贱民阶层显著减少(人身不完全自由并受到歧视的群体)③国家对社会的控制有了较明显的松动二、辽宋夏金元的思想文化(以宋朝为主)1、思想:程朱理学(重点)(1)背景/原因①从东汉末年以来,儒学发展受到道教、佛教的强烈冲击②唐代三教合一潮流的出现;儒学复兴运动(2)含义:以儒为主吸收道教、佛教思想,把儒学上升到天理高度,形成一种即贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗并能治理国家的新儒学(3)创立:北宋五子(周敦颐、邵雍、张载、程颐、程颢)(4)成熟:南宋朱熹(客观唯心主义)①主张A、理是世界本源B、格物致知(通过探究万物体验天理)C、存天理、灭人欲(灭私欲);三纲五常②著作:《大学》《中庸》《论语》《孟子》集《四书》③影响:成为官方正统儒学思想,地位仅次于孔孟(5)发展:南宋陆九渊心学(主观唯心主义)①心是世界本源(宇宙便是吾心,吾心便是宇宙)②发明本心(反对埋首苦读;主张内省以求理)2、文学艺术(1)宋词①出现于唐后期:白居易;花间派词人韦庄;南唐后主李煜②辉煌于宋朝:豪放派(苏轼、辛弃疾)、婉约派(李清照、柳永)(2)元曲①元散曲:语言具有灵活性和通俗性②元杂剧:将成套元散曲连缀在一起歌唱,辅以音乐、舞蹈、表演、来表达一个完整故事标志着我国古代戏曲艺术的成熟(关汉卿、王实甫)(3)说书:宋元城市中说书盛行,底本称话本(4)书法①宋朝:苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄(行书)②元朝:赵孟頫(楷书),与颜真卿并称“颜骨赵姿”(5)绘画:以山水画最为突出,不强调写实,注重写意3、科技(1)印刷术①宋朝雕版印刷已相当普及,北宋毕昇发明活字印刷术(泥塑)②印刷业成为新兴手工业,推动了文化普及和造纸业发展(2)火药:被大量用于军事,发展为爆炸型和射击型火器(3)指南针:北宋出现真正意义的指南针,并广泛应用于航海(4)著作:北宋沈括《梦溪笔谈》;元朝郭守敬《授时历》;元朝农王祯《农书》4、少数民族文字:辽夏金元仿汉字创制本民族文字(1)辽朝:契丹大字、小字(2)金朝:女真文字(3)西夏:西夏文字(4)元朝①畏兀体蒙古文(《蒙古秘史》)②改制藏文字母,创制八思巴蒙古文(汉语拼音最早尝试)➍框架梳理(填写历史事件或现象)一、辽宋夏金元的社会经济(以宋朝为主)1、农业:2、手工业:3、商业:4、南宋经济重心南移完成5、宋朝社会:二、辽宋夏金元的思想文化(以宋朝为主)1、思想·程朱理学:2、文学艺术:3、科技:4、少数民族文字:➎思考1、宋朝商业发展的特点提示:(1)商品市场形式多样:为大众服务成为宋朝商业的主流,基层市场蓬勃涌现。

第11课辽宋夏金元的经济和社会导学案【学习目标】1.时空观念:掌握宋朝开始种植棉花、在辽夏金元统治下边疆地区得到进一步开发、元朝重新开通大运河等有关内容。

2.史料实证:通过具体史料,探究经济重心的南移、辽宋夏金元时期社会经济发展和社会变化。

3.历史解释:研思辽宋夏金元时期农业的发展为城市人口增加提供了基础,进而推动了手工业发展和商业繁荣等有关内容。

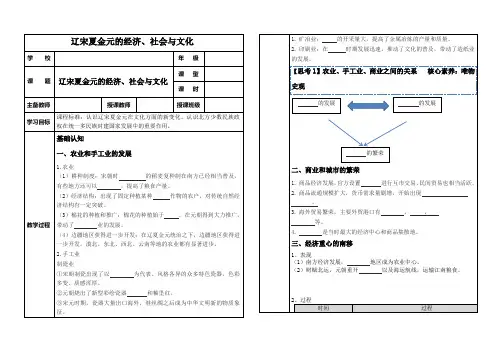

4.唯物史观:认知南方经济发展带动了文化的进步,促进了社会的变化等内容【学习重难点】重点:城市商业繁荣,经济重心南移难点:社会的变化【自主学习】一、农业和手工业的发展1.农业的发展(1)耕作制度:一年两熟的制在南方普及,有些地方出现。

(2)经济结构:一些地区出现了固定种植某种的农户,对传统结构有一定突破。

(3)棉花种植:在内地始于宋,推广于元,南方植棉,带动南方棉纺织业发展。

(4)边疆农业:边疆地区获得进一步,漠北、东北、西北、西南的农业都有显著进步。

2.手工业的发展(1)制瓷业①宋朝出现了以为代表、风格各异的众多特色瓷器,色彩多变,质感浑厚。

②元朝烧出了和。

③宋元时期瓷器大量,成为继丝绸之后中华文明新的物质象征。

(2)矿冶业①煤的开采量很大,都城东京居民普遍使用煤作燃料。

②燃料的改进大大提高了的产量和质量。

(3)印刷业:宋元时期发展迅速,有力地推动了的普及,进一步带动了的发展。

二、商业和城市的繁荣1.国内商业发展(1)面向大众的蓬勃涌现。

(2)宋与辽夏金各政权之间,官方设置进行互市交易,相当活跃。

2.货币(1)北宋:钱币年铸造量最多时高出唐朝十多倍,并开始出现纸币——。

(2)元朝:在全国范围内将作为主币发行。

3.海外贸易发展(1)成为宋元两朝国库的重要财源。

(2)丝织品、瓷器等远销许多国家和地区,输入商品则以香料、珠宝等为主。

(3)主要外贸港口有、、等。

4.城市繁荣兴盛(1)北宋和南宋人口多时均超过百万,市场活跃,交易频繁,活动丰富多彩。

(2)被外国旅行家称为“世界最富丽名贵之城”。

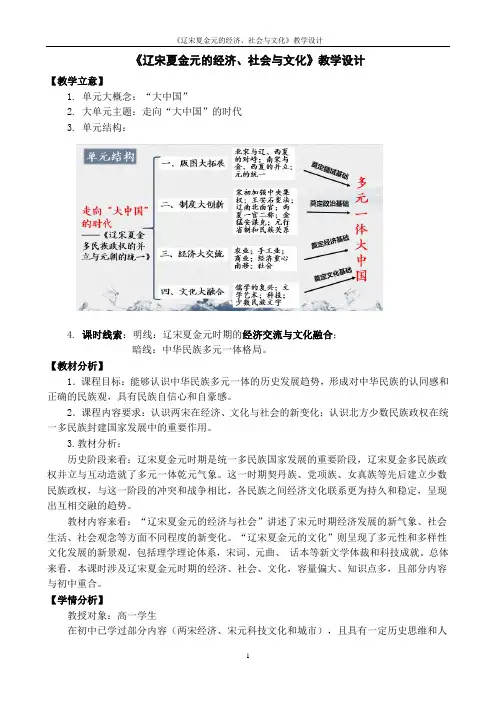

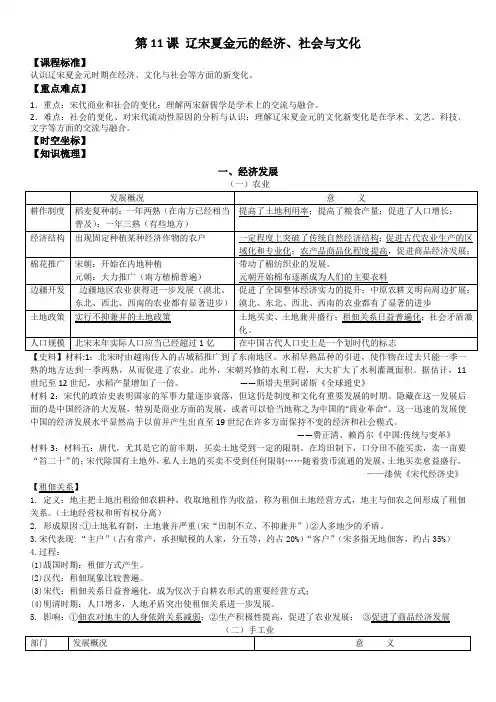

《辽宋夏金元的经济、社会与文化》教学设计【教学立意】1.单元大概念:“大中国”2.大单元主题:走向“大中国”的时代3.单元结构:4.课时线索:明线:辽宋夏金元时期的经济交流与文化融合;暗线:中华民族多元一体格局。

【教材分析】1.课程目标:能够认识中华民族多元一体的历史发展趋势,形成对中华民族的认同感和正确的民族观,具有民族自信心和自豪感。

2.课程内容要求:认识两宋在经济、文化与社会的新变化;认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

3.教材分析:历史阶段来看:辽宋夏金元时期是统一多民族国家发展的重要阶段,辽宋夏金多民族政权并立与互动造就了多元一体乾元气象。

这一时期契丹族、党项族、女真族等先后建立少数民族政权,与这一阶段的冲突和战争相比,各民族之间经济文化联系更为持久和稳定,呈现出互相交融的趋势。

教材内容来看:“辽宋夏金元的经济与社会”讲述了宋元时期经济发展的新气象、社会生活、社会观念等方面不同程度的新变化。

“辽宋夏金元的文化”则呈现了多元性和多样性文化发展的新景观,包括理学理论体系,宋词、元曲、话本等新文学体裁和科技成就。

总体来看,本课时涉及辽宋夏金元时期的经济、社会、文化,容量偏大、知识点多,且部分内容与初中重合。

【学情分析】教授对象:高一学生在初中已学过部分内容(两宋经济、宋元科技文化和城市),且具有一定历史思维和人文素养。

但经济和思想板块理解难度大,学生易生畏难情绪,要求教师应深入浅出,将尘封的史料和活跃的学生对接。

【教学目标】【教学重难点】1.重点:宋元经济、社会和文化的新变化2.难点:理解“大中国”的内涵和表现【教法学法】1.教法:史料教学法、问题导学法、情境教学法2.学法:自主学习、合作探究【教学设计】【设计反思】1.亮点与特色:(1)以恰当的视角,撑起单元教学的厚度与信度;(2)以新颖的史料,整合教学环节的细节与情境;(3)以平实的姿态,体悟民族交融的意义与力量。

2.担忧与困惑:本课涉及的时间跨度长,内容广泛,需要大量相关知识的储备与积淀,作为年轻教师在把控上尚有难度。

“沉浸式”体验“宋人的十二时辰”——第11课辽宋夏金元的经济与社会【课标要求】通过了解对两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化。

【教材分析】本课为必修《中外历史纲要(上)》第 11 课辽宋夏金元的经济与社会。

主要介绍了辽宋夏金元时期的农业、手工业、商业等经济领域和社会的发展和新变化,但是以两宋时期的经济发展与社会变革为历史叙述的主体,而每一领域的发展和出现的变化是有联系性的。

通过本课的教学,主要是让学生能在了解该时期经济和社会方面的新变化外,能够对不同的变化进行全面的认识。

【学情分析与教学对策】高一阶段的学生已经能从教材和简单直接的史料中了解宋代农业和手工业较之前有明显的发展,初步感受到中国古代商品经济发展的高峰,教师在真实的史料情境中加以解释和引导;其次,通过前两课的学习初步掌握两宋的政治与军事、辽夏金元的统治,但是需要教师进一步分析梳理,才能理解政治、经济、文化与社会之间的多重联系,厘清历史发展的内在脉络,能从最真实的历史情境中体会历史的变革,从民众的生活中体会到时代特征。

【教学立意】历史教学的“真实感”不能仅凭史料的堆砌与解读就完成,现代学生与古代相隔甚远,若凭借合适的历史教具,给课堂中的学生增添更多的体验感,特别是涉及经济与社会变革的主题教学,最好能在沉浸式的氛围中内化知识,也是服务于现实的上佳途径。

唯物史观:认识辽宋夏金元时期农业、手工业、商业以及城市的新发展,认识到经济基础决定上层建筑。

时空观念:通过商业城市的崛起,海外贸易的路线以及经济重心南移等知识的学习,使学生认识到这一时期经济发展的地域性与联动性。

史料实证与历史解释:通过史料分析,理解粮食产量大增使得人口增长,为手工业提供劳动力,经济作物的种植为手工业提供生产原料;了解宋元时期海外贸易税收对国家财政的积极作用;了解纸币在宋元时期的发展,认识其产生于四川的原因。

总体理解生产力的发展与生产方式的变革促进社会的整体进步。

第11课辽宋夏金元的经济、社会与文化【课标与重难点】课程标准:认识两宋在经济、文化、社会方面的新变化。

重点:两宋经济、文化、社会方面的新变化。

难点:社会的变化。

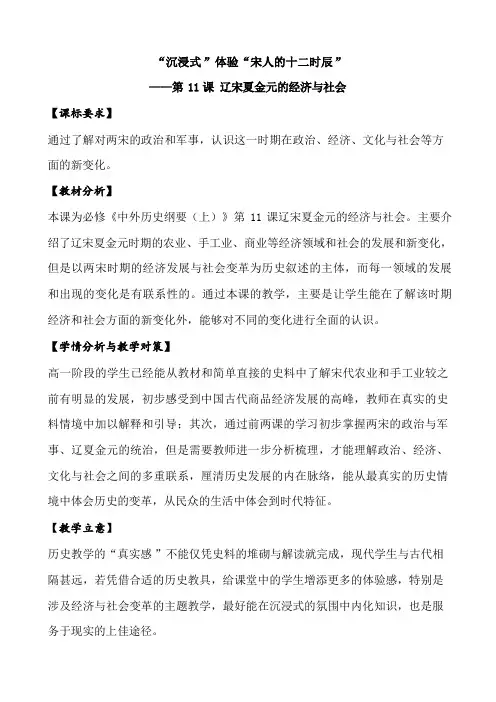

【自主学习】一、流变之经济1、流变之农业自主学习1:根据课本梳理宋朝农业有哪些新变化?2、流变之手工业自主学习2:根据课本梳理宋朝手工业有哪些新变化?3、流变之商业自主学习3:根据课本梳理宋朝商业发展有哪些新变化?合作探究一:经济重心南移的原因、过程和影响?材料一:中国古代经济重心南移是一个漫长的历史过程:东汉末年到东晋初期;唐朝中叶到五代时期;北宋末年到南宋初期;北方人民多次大规模的南迁,在给南方带来人口压力的同时,也为南方经济的开发和进步创造了条件和机遇。

到北宋时期,南方经济已经显出超越北方的强劲势头,而南宋时期经济重心的南移已成为定局。

——摘编自刘馨秋《长江流域的人口迁移、农业开发及土地利用方式》材料二:二、流变之文化《中外历史纲要(上)》元朝运河、海运路线图宋海外贸易交通图第 1 页,共2 页1、流变之文化与科技自主学习4:根据课本梳理宋朝文化与科技有哪些新变化?2、流变之理学合作探究二:何为“理”?“理”在人类社会中的表现?如何得“理”?如何守“理”?“理学”的影响?材料一:宇宙之间,一理而已。

天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性。

其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

——朱熹《晦庵先生朱文公文集》材料二:格物须是到处求,博学之,审问之,谨思之,明辩之,皆格物之谓也。

——《朱子语类》材料三:饮食,天理也。

山珍海味,人欲也。

夫妻,天理也。

三妻四妾,人欲也。

......天理人欲,不容并立。

天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭。

——《朱子语类》材料四:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。

”——范仲淹《岳阳楼记》材料五:朱熹把《大学》中的“格物致知,正心诚意,修身齐家,治国平天下”……构建了上自皇帝,下至百姓的一套周密社会秩序。

第11课《辽宋夏金元的经济、社会与文化》教学设计提供宋朝时读书人考中科举后特有的社会为何是“捉”?是谁在“捉”?这提示学生关注教材中关于这一时结合教材可知宋朝时期,农民对地主的人身依附关系大为减家仆与主人的关系也不再是奴婢人身依这说明人身依附渐阶层流动百姓横向在元代,读书人需要学习什么才可能在科举考试中高中?程朱理学为什么在一理而已。

天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,其纪之为人欲也。

今日格一件,明日格一件,积习既儒家思想形成而且它将对维护统治秩序很有作用的忠孝节义等儒家道德标因此受到统治者的推出示高观察图片,思考问题。

“捉”体现宋朝科举制度比唐朝更加完善,更加开放与公平,在放榜之前谁也不知道是谁考中,出现了取士不问家世的现象。

权贵们在“捉”体现当时的择偶取向以当下的政治和经济地位为重,婚姻不问阀阅。

说明门第观念淡化,传统的士农工商四民之间的阶层流动性增强。

预设答案:四书五经,以程朱理学解释为准。

宇宙观:理是自然界和社会的根本原则,也称“天理”。

人生观:人生的目标是“存天理,灭人欲”,从而达到“圣人”的精神境界。

方法论:“格物致知”,只有深刻探究万物,才能达到对普遍天理的认识。

出示地图和材料,辽宋夏金元时期是中国历史上多元一体的多民族国家进一步巩固的时期,除了两宋发挥了核心和领导作用外,还有各民族之间的的联结和融合。

问题探究:结合所学,任意选择以下一则材料,说明这一时期的经济与文化如何体现出交融的趋势。

材料一:辽太宗耶律德光(公元928—946年在位)在得到长城沿线燕云十六州后,他重视发展农业生产。

他不以游幸妨农时,禁止扈从扰民和行军践踏禾稼。

不但保护十六州地区的农业生产,也在适宜于耕种的草原地区发展农业。

——摘编自白寿彝《中国通史》材料二:辽太祖崇拜孔子,尊孔子为“大圣”; 西夏接受儒学,翻译儒家经典,中后期更加重视汉学,建立大汉太学,尊孔子为文宣帝; 金朝对儒学和儒士也十分重视,拜被俘的汉族官吏和儒士为师,聘为高官,请其授以汉族文化。

第11课辽宋夏金元的经济、社会与文化【课程标准】认识辽宋夏金元时期在经济、文化与社会等方面的新变化。

【重点难点】1.重点:宋代商业和社会的变化;理解两宋新儒学是学术上的交流与融合。

2.难点:社会的变化、对宋代流动性原因的分析与认识;理解辽宋夏金元的文化新变化是在学术、文艺、科技、文字等方面的交流与融合。

【时空坐标】【知识梳理】一、经济发展【史料】材料:1:北宋时由越南传入的占城稻推广到了东南地区。

水稻早熟品种的引进,使作物在过去只能一季一熟的地方达到一季两熟,从而促进了农业。

此外,宋朝兴修的水利工程,大大扩大了水利灌溉面积。

据估计,11世纪至12世纪,水稻产量增加了一倍。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》材料2:宋代的政治史表明国家的军事力量逐步衰落,但这仍是制度和文化有重要发展的时期。

隐藏在这一发展后面的是中国经济的大发展,特别是商业方面的发展,或者可以恰当地称之为中国的“商业革命”。

这一迅速的发展使中国的经济发展水平显然高于以前并产生出直至19世纪在许多方面保持不变的经济和社会模式。

——费正清、赖肖尔《中国:传统与变革》材料3:材料五:唐代,尤其是它的前半期,买卖土地受到一定的限制。

在均田制下,口分田不能买卖,卖一亩要“笞二十”的;宋代除国有土地外,私人土地的买卖不受到任何限制……随着货币流通的发展,土地买卖愈益盛行。

——漆俠《宋代经济史》【租佃关系】1.定义:地主把土地出租给佃农耕种,收取地租作为收益,称为租佃土地经营方式,地主与佃农之间形成了租佃关系。

(土地经营权和所有权分离)2.形成原因:①土地私有制,土地兼并严重(宋“田制不立、不抑兼并”)②人多地少的矛盾。

3.宋代表现:“主户”(占有常产,承担赋税的人家,分五等,约占20%)“客户”(宋多指无地佃客,约占35%)4.过程:(1)战国时期:租佃方式产生。

(2)汉代:租佃现象比较普遍。

(3)宋代:租佃关系日益普遍化,成为仅次于自耕农形式的重要经营方式;(4)明清时期:人口增多,人地矛盾突出使租佃关系进一步发展。

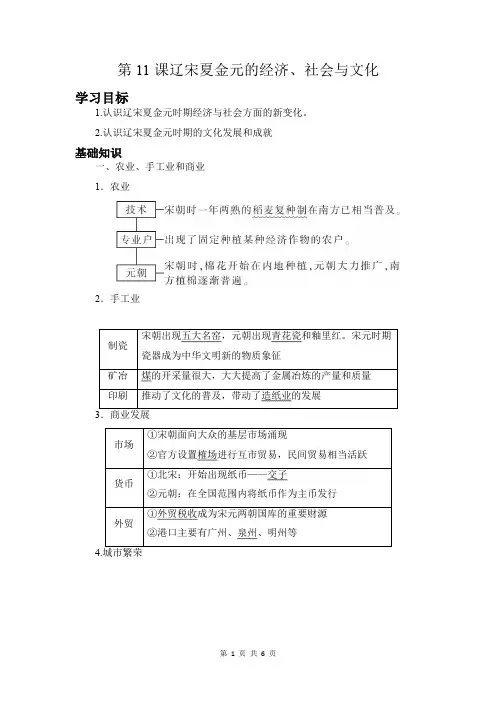

第11课辽宋夏金元的经济、社会与文化学习目标1.认识辽宋夏金元时期经济与社会方面的新变化。

2.认识辽宋夏金元时期的文化发展和成就基础知识一、农业、手工业和商业1.农业2.手工业制瓷宋朝出现五大名窑,元朝出现青花瓷和釉里红。

宋元时期瓷器成为中华文明新的物质象征矿冶煤的开采量很大,大大提高了金属冶炼的产量和质量印刷推动了文化的普及,带动了造纸业的发展市场①宋朝面向大众的基层市场涌现②官方设置榷场进行互市贸易,民间贸易相当活跃货币①北宋:开始出现纸币——交子②元朝:在全国范围内将纸币作为主币发行外贸①外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源②港口主要有广州、泉州、明州等4.5.海洋探索:宋元时,造船工艺和航海技术有重大进步,海船载重量、抗沉性能提高,磁罗盘、实用航海图和天文定位技术广泛应用。

二、经济重心南移三、社会的变化门第观念淡化①科举:宋朝科举原则上向全社会开放,更加强调公平竞争②婚姻:择偶以当下政治、经济地位为重人身依附减弱①贱民:宋代贱民阶层数量显著减少②家役:宋代家内服役更多使用雇佣,代替原世袭奴婢③租佃:宋朝佃农常与地主签订契约,较少受其他人身束缚社会控制松弛①交易:土地买卖、典当基本不受官府干预。

②生活:放松对百姓迁移住所、更换职业、日常生活标准的限制1.儒学复兴运动2.程朱理学代表北宋的程颢、程颐兄弟和南宋的朱熹内容①宇宙观:“理”是自然界和社会的根本原则②人生观:“存天理,灭人欲”③认识论:格物致知影响从南宋后期起,程朱理学受到官方尊崇,影响深远1.文学宋词以豪放派的苏轼、辛弃疾和婉约派的柳永、李清照的词作成就最为突出元曲包括散曲和杂剧。

元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟,代表作家有关汉卿、王实甫等话本宋元时期,城市中说书演出非常盛行,说书底本称为话本书法宋元书法名家辈出,更加追求个性,不拘法度绘画以山水画成就最为突出,注重意境和笔墨情趣,花鸟画、人物画水平也很高三大发明北宋毕昇发明活字印刷术;火药被大量制造并用于军事;指南针广泛应用于航海著名科学家①沈括:《梦溪笔谈》记载和总结了当时的许多科技成果②郭守敬:编定新的历法《授时历》③王祯:编撰《农书》,集北方和南方的农业技术于一体古文。

第11课辽宋夏金元的经济、社会与文化【课标要求】了解辽宋夏金元的经济、社会与文化【素养目标】1.时空观念:通过宋元时期经济重心南移等知识的学习,使学生认识到这一时期经济发展的地域性特点。

2.史料实证:通过历史图片和历史史料,实证宋代农业、手工业及商业、文化发展的表现、特点及影响,理解其文化产生的时代特征。

3.历史解释:认识宋元时期是中国古代经济文化的繁盛,培养有效解读材料、自主分析的材料能力。

4.唯物史观:通过学习探讨辽宋夏金元时期社会的变化及原因,认识到经济基础决定上层建筑。

5.家国情怀:认识当时我国经济与文化在世界上的领先地位,增强对中华文明成就的自豪感,理解民族融合对社会进步的作用。

【重点难点】重点:辽宋夏金元时期经济和社会变化的新表现、程朱理学的内容。

难点:辽宋夏金元时期经济变化与社会变化的深层关系、程朱理学的内容及其深远影响。

【课前预习】一、经济的发展1.农业(1)宋朝①稻麦复种制:南方一年两熟甚至一年三熟。

②经济结构:出现固定种植某种经济作物的农户,对自然经济有一定突破。

③内地开始种植_________。

(2)元朝:南方植棉普遍。

(3)边疆开发:在辽夏金元统治之下,边疆农业进步。

2.手工业3.商业(1)宋朝________市场蓬勃涌现。

(2)宋与辽夏金之间,官方设__________进行互市交易,民间贸易活跃。

(3)北宋开始出现纸币。

元朝将__________作为主币。

(4)海外贸易繁荣。

①外贸税收成为宋元两朝的重要财源。

②商品:输出丝织品、瓷器,输入香料、珠宝。

③港口:广州、泉州、明州。

4.城市(1)宋朝①商业突破时间(晓市、夜市繁荣)和空间(坊市)限制。

②东京和临安人口过百万。

(2)元朝:杭州、大都。

5.经济重心南移(1)过程:自唐朝中叶(安史之乱),开始南移。

南宋时最后完成。

(2)影响元朝:南粮北运①重新开通大运河(漕运)。

②海运。

北宋时,科举__________制度。

二、社会的变化1.门第观念淡化(1)宋朝,科举制度面向_________开放,强调公平竞争。

第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第11 课 辽宋夏金元的经济与社会【课标要求】认识这一时期在经济、社会等方面的新变化 【学习目标】1、能够自己梳理辽宋夏金元时期农业、手工业和商业方面的新变化的表现,体会古代经济发展的重要内容,同时理解这一时期虽大多处于社会分裂,但经济仍然较快发展。

2、能够根据教材及之前学过的内容,并根据史料概括经济重心南移的过程、原因及影响。

3、通过了解这一时期经济、社会等方面的变化,感知各民族在统一多民族国家发展中的作用。

【自学引导】1、阅读教材第一子目,完成下列表格。

(1)农业发展状况表● 商业的发展(1)市场:宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰。

为大众服务成为商业的主流,________蓬勃涌现。

宋与辽夏金各政权之间的经济往来十分密切,不仅官方设置________进行互市交易,民间贸易也相当活跃。

(2)货币:商品流通规模的扩大,导致货币需求量剧增。

北宋钱币年铸造量大增,并开始出现纸币——________。

元朝在全国范围内将纸币作为________发行,加上统一多民族封建国家带来的稳定局面和交通系统的发展,都推动了商业的发展。

(3)海外贸易 :外贸税收成为宋元两朝国库的重要财源。

大型远洋海船装载丝织品、瓷器、茶叶等,远销________许多国家和地区。

主要外贸港口有________、泉州、明州等。

● 城市的兴盛(1)北宋________和南宋临安人口多时均超过百万,市场活跃,交易频繁,娱乐活动丰富多彩。

(2)元朝恢复临安的旧称杭州,它被外国旅行家称为“________________”。

(3)元大都是当时北方最大的________和商品集散地。

3、(课堂探究)阅读教材第三子目,并结合前面的学过的知识,思考:古代经济重心南移何时开始?何时完成?产生了哪些影响?(1)开始: 完成: (2)影响: 【我的疑惑】自学完本课,你还有哪些不能明确的问题,请写在下方。

第11课辽宋夏金元的经济、社会与文化【知识点梳理】1、宋元经济发展概况?(1)农业发展概况:①稻麦复种制提高粮食产量;②出现固定种植某种经济作物的农户(棉花);③辽宋夏金元统治下边疆得到进一步发展(2)手工业发展概况:①制瓷业:宋代形成五大名窑——汝官哥定钧;元代出现青花瓷和釉里红;②矿冶业:燃料作物改进,煤的大量使用提高了金属冶炼的产量和质量(3)宋代商业发展概况:①基层市场、官方榷场贸易和民间贸易②北宋开始出现纸币,元朝将纸币作为主币发行③外贸税收成为宋元的重要财源。

(4)城市特点:①突破坊市限制;②突破时间限制,出现夜市③城市的经济功能增强。

(5)宋代“商业革命”的表现①打破严格的坊市制,商业活动不再受时空限制②官府不再直接监管商业活动③出现世界上最早的纸币“交子”④大城市空前繁荣,商业市镇经济出现并发展⑤商税成为政府财政收入的重要来源(6)经济重心南移。

2.宋代经济重心南移原因?①经济因素:北民南迁,带来了先进技术和生产经验,增加了劳动力(根本原因)。

②自然因素:宋代气候条件变化,使南方更适宜农业发展。

③政治因素:北方战乱频繁,而南方相对安定④统治者重视经济的发展,采取有利于经济发展的政策,促进了南方经济的发展。

3.古代中国经济重心南移的影响?①对城市交通贸易的影响:南方沿海城市的迅速发展,促进了海上贸易的发展。

②对人口分布的影响:南方的人口迅速膨胀,至宋户口南多北少格局也已定型。

③对人才教育的影响:促进了南方地区教育文化的发展,实行南北分卷。

④对民族关系的影响:北方人民的南迁,促进了民族的多样性和统一性的发展。

⑤对生态环境的影响:导致南方某些地区的过度开发,一定程度上破坏了生态环境。

4.宋元社会变化的表现?门第观念淡化;人身依附关系减弱(租佃关系发展;签订契约);国家对社会的控制放松(土地买卖、典当基本不受官府干预)5.程朱理学兴起的背景?①儒家学说日益僵化,独尊地位动摇;②宋代加强专制主义中央集权,需要重建纲常伦理;③农业、手工业、商业的发展;④北宋中期掀起了儒学复兴运动。

第11课 辽宋夏金元的经济、社会与文化〖课标要求〗认识两宋经济、社会等方面的新变化;了解辽夏金元经济发展和社会变化;认识两宋文化的新变化;了解辽夏金元文化的发展 〖课标解读〗 1.两宋经济的新变化 (1)农业发展成就突出稻麦复种制相当普及,还有一年三熟;出现固定种植某种经济作物的农户;棉花在内地的种植始于宋朝。

(2)手工业(3)商业和城市的繁荣(宋朝是中国古代商品经济发展的一个高峰) (4)经济重心南移。

唐中叶以来,南方经济实力逐渐超过北方;北宋在经济上对南方依赖明显,户口分布南多北少的格局已定性=型;北宋灭亡后,大批中原人口南渡,进一步奠定了南方经济重心的地位。

南方经济的发展带动了文化的进步。

(科举考试南北分卷制度) 2.宋朝社会的新变化(1)门第观念淡化。

科举制度更为完善,原则上面向全社会开放,更强调公平竞争;人们的婚姻择偶以当下政治经济地位为重。

(2)社会成员身份趋于平等。

贱民阶层的数量显著减少;家内服役更多来自雇佣;无地农民较少受到契约以外的人身束缚。

(3)国家对社会的控制相对松弛。

土地买卖、典当基本不受官府干预;对百姓迁移住所、更换职业、日常生活标准的限制比前代更为松弛。

3.了解辽夏金元经济发展和社会变化4.宋朝儒学复兴,其中程朱理学一派对后世影响最大。

(1)儒学复兴:开始:北宋中期;核心:强调学术为现实服务;口号:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”;代表派别:“程朱理学”(2)“程朱理学”:注重抽象思维;认为“理”是自然界和社会的根本原则,也称“天理”;人生的目标应是“存天理,灭人欲”;提出“格物致知”;带有客观唯心主义倾向;受到官方推崇,影响深远。

5.城市经济的繁荣,推动了宋元文学新体裁的发展。

(1)词:宋朝进入鼎盛时期;代表人物及派别:豪放派的苏轼和辛弃疾、婉约派的柳永和李清照。

(2)曲:是元朝文学的主要成就;包括散曲和杂剧;元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟;代表人物:关汉卿、王实甫。

第三单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第11课辽宋夏金元的经济与社会运用生产力与生产关系﹑经济基础与上层建筑关系的理论,客观辩证地认识辽宋夏金1.重点:宋元时期农业、手工业、商业及对外贸易的发展历程2.难点:多角度认识中国古代经济重心南移的完成基础认知一、农业和手工业的发展1、农业:(1)粮食作物:宋朝农业发展成就突出。

______的______制在南方已经相当普及,有些地方还可以______,提高了粮食产量。

(2)经济作物:一些地区出现了_______________的农户,对传统______结构有一定突破。

棉花的种植始于___,在元朝得到大力推广,____植棉逐渐普遍,带动了_________的发展。

(3)边疆地区农业:在辽夏金元统治之下,___地区获得进一步开发。

_______________等地的农业都有显著进步。

2、手工业:(1)制瓷业:宋朝制瓷技术有重要改进,出现了以________为代表、风格各异的众多特色瓷器,色彩____,质感____。

元朝烧出了新型彩绘瓷器_____和______。

宋元时期,瓷器大量出口___,继丝绸之后成为中华文明新的_______。

(2)矿冶业:矿冶业在北宋手工业中占有重要地位。

___的开采量很大,________的居民普遍使用煤作燃料。

燃料的改进大大提高了_______的产量和质量。

(3)印刷业:印刷业是宋朝____的手工业,有力地推动了___的普及,进一步带动了_____的发展。

二、商业和城市的繁荣1、商业发展:(1)基层市场:宋朝是中国古代商品经济发展的一个___。

为____服务成为商业的主流,_______蓬勃涌现。

宋与________之间的经济往来十分密切,不仅官方设置____进行互市交易,_______也相当活跃。

(2)货币流通:商品流通规模的扩大,导致___需求量___。

北宋钱币年铸造量最多时高出唐朝10多倍,并开始出现____。

元朝在全国范围内将___作为___发行,加上______带来的稳定局面和___系统的发展,都推动了___的发展。

(3)海外贸易:海外贸易非常繁荣,_______成为宋元两朝国库的______。

大型_______装载丝织品、瓷器、茶叶等,远销____许多国家和地区,输入商品则以___、____等为主。

主要外贸港口有____、_____、_____等。

2、城市繁荣:城市的兴盛引人注目。

北宋____和南宋____人口多时均超出百万,市场活跃,交易频繁,_______丰富多彩。

临安到元朝改称____,仍被外国旅行家称为“____________”。

元___是当时北方最大的_______和__________。

三、经济重心南移1、南移过程和表现:自____中叶以来,南方的经济实力渐渐超过____。

北宋在经济上对南方依赖明显,户口分布_______的格局也已定型。

北宋灭亡,大批中原人口___,进一步奠定了南方的经济重心地位。

_______和_______一带,成为全国最重要的____,谚语称“______________”。

元朝的南北经济差距继续扩大,全国大部分________集中在江南。

2、大运河与海运:为将________顺利北运,元朝重新开通了______,改变隋唐时________的航线,大大缩短了航程。

元朝还创造性地开辟了_______航线,主要任务也是运输________。

3、南方文化进步:南方经济发展带动了___的进步。

北宋时,_____在全国统一的科举考试中优势明显,朝廷被迫采取_______制度,各自分配名额,分别录取。

自南宋起,____一带尤其成为人才集中的地区。

四、社会的变化1、士族衰落与科举制完善:隋唐时期,______在政治上已经衰落,但重视家族背景的______仍然十分流行。

到宋朝,这种情况发生了_______。

当时科举制度比唐朝更为____,不仅原则上面向____开放,而且更加强调______。

大批出身于______的士人进入政坛,官居高位,给政治增添了____。

人们的婚姻择偶,也以当下_________地位为重,而不再关心______。

时人将这些变化概括为“取士不问家世,婚姻不尚阀阅”。

2、人身依附关系松弛:宋以前,社会上长期存在人身不完全自由,并且受到歧视的_______。

到宋朝,他们的数量显著减少。

前代的家内服役大都用_______承担,宋朝更多地来自____。

宋朝无地农民通常与地主签订____,租种土地,也较少受到契约关系以外的_______。

3、社会生活控制的放松:国家对社会的控制在宋朝有比较明显的____。

朝廷对______、____基本不加干预,仅办理_______,缴纳_____即可。

“贫富无定势,_________”成为普遍现象。

对于百姓迁移住所、_______,以及_______,官府的限制也比前代更为松弛。

金元时期,受女真、蒙古族自身社会发展进度的影响,上述变化出现了一定程度的____。

但从长时段来看,发展趋势没有_______。

深化探究探究一唐宋经济制度变迁的总体特点经济制度变迁是唐宋变革最直接的表征,一定程度上反映了历史发展趋势,也带有不同时代的鲜明烙印。

具体特点如下:(1)私有制的发展:唐初实行均田制,唐中期均田制逐步瓦解,土地私有制占主导地位;宋代手工业中官营不断缩小,民营日渐扩大趋势。

(2)人身依附关系的松弛:随着土地私有制的发展,宋代租佃制成为最基本的生产关系,地主与佃农是租佃契约关系;手工业中唐代官营手工业出现了劳役制向雇募制过渡的趋势;宋代雇募制更成为了普遍的方式。

(3)国家干预逐渐减少:唐宋时期,国家越来越多地退出经济的直接经营,把更多的经济空间让渡给民间;在政府物资调配、专卖等领域中国家开始更多地吸纳商人的力量。

(4)国家更多地使用经济手段管理:唐宋时期,在专卖、对外贸易等制度的活动中,都体现了政府对经济手段和经济效益的重视。

探究二宋代土地政策变革的影响(1)宋代实行“不抑兼并”的土地政策,土地兼并直接导致的是农民身份的变化和职业的流动,或者因职业需要和地区发展不平衡而导致地区流动。

(2)客观上促进了工商业的发展。

宋代商品经济活跃,城乡手工业和商业的发展,为失去土地的农民再就业或者到其他地区再就业提供了有利的条件。

农民转而从事手工业、商业或被迫租种地主的土地成为佃农。

探究三古代经济重心南移的原因、影响原因(1)北方长期战乱,南方相对安定,为南方经济发展提供了有利的社会环境。

(2)北方大量劳动人民为了躲避战乱而南迁,充实了南方的劳动力,并且带去先进的工具和技术。

牛耕在南方地区得到推广。

(3)政治中心的南移(如南朝、南宋)或者东移(如东晋),加快了南方的开发。

南方统治者为了维护统治,采取了一系列有利于经济发展的措施。

(4)南方自然条件好,适合农业发展,而且对外贸易条件比北方优越。

影响特点(1)出现世界上最早的纸币,也就是交子。

(2)城市商品经济兴盛,与唐代相比,打破了地域限制、市坊不分;不受时间限制;官府对商业活动也不再严格监控,这使得城市的经济职能增强。

(3)随着私营手工业规模的扩大,农村家庭手工业的商品化程度也大大提高,商品经济呈现繁荣景象。

(4)中唐以来,传统的商业政策——重农抑商也有所松动。

(5)海外贸易发达,南宋财政收入的重要来源即是对外贸易税收。

原因(1)唐朝中晚期我国经济重心已经南移,南宋时经济重心南移完成。

(2)北方多战乱而南方相对稳定,社会环境为经济发展提供了基础。

(3)大量人口南迁带去了先进的生产技术和大量的劳动力,推动南方经济较快发展。

(4)宋王朝统治者执行了比较开明的经济政策。

(5)宋代科技、思想、文化高度繁荣,促进经济的发展。

(6)若干民族政权的并立,整个中国的不统一给各国贸易创造了空间。

探究五宋元时期城市发展的特征特征(1)坊市界限被打破,突破了时间、地域限制;农村的“草市”发展。

(2)城市商品经济繁荣,出现了夜市、晓市等,城市的经济功能大大增强。

(3)海运的兴盛带动了我国沿海一大批港口城市的兴起,促进了对外贸易的发展。

史料实证史料一……凡市,以日午击鼓三百声,而众以会;日入前七刻,击钲三百声,而众以散。

——摘自《唐六典》史料二(东京)朱雀门外除东西两教坊,余皆居民或茶坊。

……茶坊每五更点灯,博易,买卖衣物、图画、花环、领抹之类,至晓即散,谓之鬼市子。

……又北山子茶坊……仕女往往夜游吃茶于彼。

——(宋)孟元老《东京梦华录》史料三北宋东京城1.根据史料一、二并结合所学知识,概括宋代的“市”与唐代相比发生了什么变化?提示:突破了时间与空间的限制;政府对商业的控制有所放松;城市商品经济发展迅速。

2.根据史料二、三回答,“这种变化”是否说明宋代已经放弃了“抑商”政策?提示:宋代商业经济发展、商业活动区域及城市布局有了很大变化,如打破市坊界限、放宽经营区域等,只是政府增加税收的需要,并不表明政府放弃了“抑商”政策。

3.根据史料二、三并结合所学知识,说明宋代在城市商业布局、思想、文学等方面的新变化。

提示:(1)城市商业布局:打破市坊界限;(2)思想:出现了一个以“理”或“天理”为核心的观念系统(理学);(3)文学:出现一种更易抒发感情、表现市井生活的新体裁(宋词)。

1.宋代农民在从事农业生产的同时,普遍以兼业的方式从事手工业小商品生产、小商业经营、小雇佣劳动,从而出现小农、小工、小商的三位一体化趋势。

这一趋势( )A.冲击了地主所有制经济B.增强了小农经济的韧性C.扩大了农民的人身自由D.制约了农业生产的提高答案 B2.北宋大文豪苏轼说:“民庶之家,置庄田,招佃农,本望租课,非行仁义;然犹至水旱之岁,必须放免(佃农)欠负、贷借种粮者,其心诚恐客(即佃农)散而田荒,日后之失必倍于今故也。

”上述言论反映北宋( )A.土地兼并现象严重B.地主对农民的剥削有所减轻C.租佃关系开始出现D.地主对农民的人身控制减弱答案 D3.图1、图2为洛阳地区货币使用所占比重示意图。

其变化( )图1 唐代中期图2 北宋中期A.表明金银开采数量增加B.表明政府铸币量迅速提高C.说明纸币使用范围有限D.受商业贸易发展状况影响答案 D4.南宋时,明州(今宁波)港呈现出“城外千帆海舶风”、“船舶往来,物货丰衍”的繁荣景象,当时有人称“贩海之商,无非豪富之民,江淮闽浙处处有之”。

这说明当时( )A.经济重心开始南移B.重农抑商政策弱化C.海上丝路贸易兴盛D.民间长途贩运发达答案 C5.唐宋时期,江南经济迅猛发展,南宋时全国经济重心已移至江南。

促成这一转变的主要动力之一是( )A.坊市制度瓦解B.土地集中加剧C.农业技术进步D.海外贸易拓展答案 C。