高一历史部编版(2019)教案:第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 格式:doc

- 大小:63.00 KB

- 文档页数:7

第11课辽宋夏金元的经济、社会与文化一、课标要求认识两宋时期在经济、文化与社会等方面的新变化;二、教材分析1、单元分析第三单元展现了继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的辽宋夏金元时期。

共包含三课(9课、10课、11课)内容,共同体现的时代特征为:民族大交融、政权大交流、经济大发展、社会大变化、思想大繁荣。

2、本课地位分析首先,在“中国古代史的发展脉络”方面,本课上承隋唐时期的经济与社会,下启明清时期社会经济的发展,具有承上启下的重要作用。

其次,在“辽宋夏金元这一特定时段”方面,本课内容对理解该时期政治、经济、文化、社会等方面的互动关系具有重要的作用。

3、本课主题分析教材的单元主题是《辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一》,这一时期是中国古代历史长河中的繁盛时期,这个时期的经济处于世界领先地位。

体现在农业、手工业、商品经济的发展和经济重心南移方面,而经济的变化发展也带动了社会生活、思想观念的变化、文化的发展。

根据单元引言以及课标要求,本课教学主旨是认识辽宋夏金元在经济、文化与社会等方面的新变化。

落实时空观念、史料实证、历史解释、唯物史观、家国情怀五大核心素养。

4、本课内容分析本课是人教版必修上册《中外历史纲要》第三单元第11课《辽宋夏金元的经济、社会与文化》,从内容上看,本课上承第9课《两宋的政治和军事》、第10课《辽夏金元的统治》的政治与民族状况,是本单元的最后一节。

本课通过四个子目(经济的发展、社会的变化、儒学的复兴、文学艺术和科技)讲述辽宋夏金元的经济、社会与文化等概况,从而认识辽宋夏金元的经济、社会与文化的发展变化特征。

本课每一子目内容包含一个学习聚焦,用精炼的语言概括每一子目的主要内容,这样的设计可以帮助学生把握内容的重难点。

三、学情分析本课授课对象是高一学生,在初中已经学习过了关于这一时期农业、手工业、商业的发展状况,已经具备了一定的阅读教材、分析史料的能力,能从教材和史料中大致了解到辽宋夏金元的经济、社会与文化等方面的表现,但高一学生还没有形成对这一时期经济发展状况的系统思考。

第11课辽宋夏金元的经济与社会一、课程标准通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、思想与文化方面的新变化。

二、教材分析宋代农业领域的作物熟制变化、粮食产量的增加,经济作物种植的推广,直接导致了宋代人口的增长。

作物熟制的变化主要发生在南方地区,这加速了南北经济的发展差距和经济重心的南移,直到南宋时,经济重心完成南移。

为加强南北经济联系,元代重新整修大运河、开拓海运。

农业效益增加为城市人口的增加奠定了坚实的基础,进一步推动了手工业的发达和商业的繁荣。

在社会经济的全面发展下,门第观念减弱、人身自由增加,国家对社会的控制减轻,平民社会到来。

三、教学目标1、学生通过阅读教材、解读《清明上河图》和宋元经济分布图,解释农业、手工业、商业的新发展,培养学生史料阅读和历史解释的能力。

2、学生通过借助历史地图分析经济重心南移的表现和影响,认识中到“经济基础决定上层社会”,认识到经济的新发展必然会促进社会产生新变化,培养学生用唯物史观的观点看问题。

3、学生在教师的引导下,再次回顾象征宋代开放自由贸易的“南海一号”和象征宋代经济繁荣的《清明上河图》,树立起文化自信,从而坚信坚持开放合作共享的中国会为世界带来更多惊喜,培养学生家国情怀的核心素养。

四、教学重、难点教学重点:两宋经济新发展和经济重心南移教学难点:两宋社会新变化五、教学过程一、农业新发展自主阅读课文第一子目第一段话,结合宋元经济分布示意图,得出农业新发展的表现和影响。

注意1、兴庆府是西夏的都城所在地,图中有了明显的小麦图标,说明边疆农业有了发展。

2、农业中经济作物棉花的种植促进了纺织业的发展,在地图中除了纺织业还有制瓷业、造船业和矿冶业,都属于手工业的范畴。

二、手工业新发展注意:1、瓷器远销海外,成为中华文明新的物质象征,可联系到“南海一号”中瓷器出水量超过六万件。

2、毕昇发明活字印刷术,促进文化的传播普及,但那个时候仍然是雕版印刷为主,活字印刷为辅。

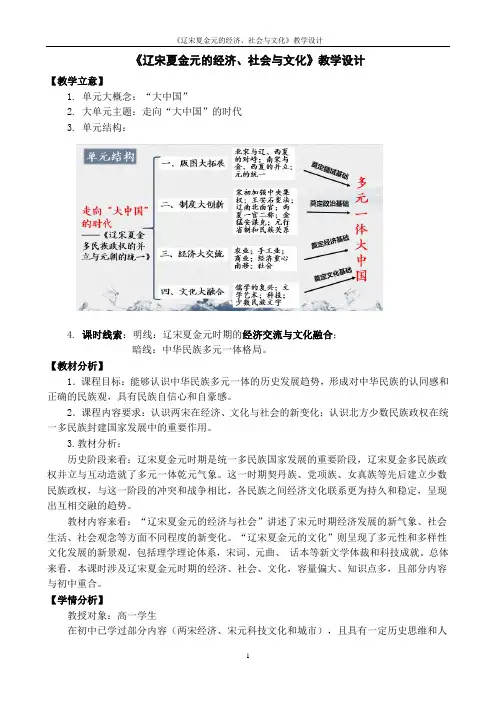

《辽宋夏金元的经济、社会与文化》教学设计【教学立意】1.单元大概念:“大中国”2.大单元主题:走向“大中国”的时代3.单元结构:4.课时线索:明线:辽宋夏金元时期的经济交流与文化融合;暗线:中华民族多元一体格局。

【教材分析】1.课程目标:能够认识中华民族多元一体的历史发展趋势,形成对中华民族的认同感和正确的民族观,具有民族自信心和自豪感。

2.课程内容要求:认识两宋在经济、文化与社会的新变化;认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

3.教材分析:历史阶段来看:辽宋夏金元时期是统一多民族国家发展的重要阶段,辽宋夏金多民族政权并立与互动造就了多元一体乾元气象。

这一时期契丹族、党项族、女真族等先后建立少数民族政权,与这一阶段的冲突和战争相比,各民族之间经济文化联系更为持久和稳定,呈现出互相交融的趋势。

教材内容来看:“辽宋夏金元的经济与社会”讲述了宋元时期经济发展的新气象、社会生活、社会观念等方面不同程度的新变化。

“辽宋夏金元的文化”则呈现了多元性和多样性文化发展的新景观,包括理学理论体系,宋词、元曲、话本等新文学体裁和科技成就。

总体来看,本课时涉及辽宋夏金元时期的经济、社会、文化,容量偏大、知识点多,且部分内容与初中重合。

【学情分析】教授对象:高一学生在初中已学过部分内容(两宋经济、宋元科技文化和城市),且具有一定历史思维和人文素养。

但经济和思想板块理解难度大,学生易生畏难情绪,要求教师应深入浅出,将尘封的史料和活跃的学生对接。

【教学目标】【教学重难点】1.重点:宋元经济、社会和文化的新变化2.难点:理解“大中国”的内涵和表现【教法学法】1.教法:史料教学法、问题导学法、情境教学法2.学法:自主学习、合作探究【教学设计】【设计反思】1.亮点与特色:(1)以恰当的视角,撑起单元教学的厚度与信度;(2)以新颖的史料,整合教学环节的细节与情境;(3)以平实的姿态,体悟民族交融的意义与力量。

2.担忧与困惑:本课涉及的时间跨度长,内容广泛,需要大量相关知识的储备与积淀,作为年轻教师在把控上尚有难度。

《第11课辽宋夏金元的经济与社会》教学设计教学指导思想与理论依据课程标准对本课的要求是:了解唐后期至两宋时期的经济、文化与社会等方面的新变化。

我认为本课的教学应该突出唐宋的变革与继承,于是设置本课的内容主旨为:辽宋夏金元时期的经济与社会在继承前代的基础上呈现新气象。

农业进步,手工业发展,城市空前繁荣,商品经济发展呈现前所未有的高峰,经济重心南移完成。

宋代社会相对前代更具平等性、开放性与流动性。

教学背景分析(一)课题及教学内容分析《辽宋夏金元的经济与社会》一课,属于新版统编教材第三单元《辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一》,课文共6页,分为4个部分,农业和手工业的发展、商业和城市的繁荣、经济重心的南移和社会的变化,内容庞杂,而且每部分的知识也相对独立。

我发现教材中有苏轼的《石炭》诗,还有《清明上河图》的插图以及元朝大运河的路线图,我最近读的宋史学者吴钩的《知宋》中有一个婢女之死的故事与本课相关。

因此最终我设计了以一组诗词来讲宋代农业和手工业的发展,以一幅风俗画讲商业和城市的繁荣,以一条运河讲经济重心南移,以一个婢女之死的故事来讲社会的变化。

(二)学生情况分析学生对于繁杂的、关联性弱的知识,学习和记忆都会有一定的障碍,如何在学生的认知与教材的知识间架起桥梁,这是我首先思考的问题。

最终,本节课我以带领学生读诗、赏画、识图、听故事的方式,引导学生逐步感悟、体会、认识、理解辽宋夏金元的经济和社会发展状况,培养他们构建自己的历史解释的能力。

教学目标1.透过宋人诗词,把握辽宋夏金元时期农业和手工业发展的主要内容,认识农业和手工业的发展是商业繁荣的基础;2.解读《清明上河图》,感受北宋东京的社会风貌,认识都城是宋元社会经济繁荣的重要标志,商品经济发展呈现前所未有的高峰;3.结合地图、表格、文献等史料,知道经济重心难移完成,认识到同一历史时期的政治、经济、文化等多方面互动发展的关系;通过史料分析宋代社会的新变化,提高对社会变化的解释水平,增强对宋代中华文明成就的认同感与自豪感。

第11课《辽宋夏金元的经济与社会》教学设计【教材分析】《辽宋夏金元的经济与社会》是《中外历史纲要(上)》第11课。

从本课地位上看,首先,在“中国古代史的发展脉络”方面,本课上承隋唐时期的经济与社会,下启明清时期社会经济的发展,具有承上启下的重要作用。

其次,在“辽宋夏金元这一特定时段”方面,本课内容对理解该时期政治、经济、文化、社会等方面的互动关系具有重要的作用。

从本课内容上看,本课时内容主要是辽宋夏金元时期经济与社会的新变化。

包括“农业和手工业的发展、商业和城市的繁荣、经济重心南移、社会的变化”四个子目,内容含量大,但是线索较清晰。

从史学前沿看,近些年国内许多宋史研究专家,如王曾瑜、朱瑞熙、张邦炜、胡昭曦、何忠礼、邓小南等教授从经济史与社会史或者两者相结合的视角对宋史进行了研究,他们一致认为,无论是北宋还是南宋, 其在政治、经济、社会、文化等领域都发生了前所未有的新变化,在中国古代发展史上占有重要的地位,并且多次强调宋代是一个在社会经济、制度建设和科技文化都领先于世界的时期。

【学情分析】高一学生在初中阶段已经学习过辽宋夏金元时期的通史知识,对该时期的经济和社会发展状况已经具有初步印象,这些都为本课的学习奠定了良好的知识基础。

但是高一学生掌握的知识较为零散,对知识缺乏系统性的认识。

考虑到初高中内容的衔接,本课适当补充,运用多种教学方法,帮助学生加深对对这一时期历史的理解。

【课程标准】1.认识辽宋夏金元时期在经济与社会等方面的新变化。

2.认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

【教学目标】1.梳理辽宋夏金元时期农业、手工业、商业的新发展,并总结其特点。

2.深化理解辽宋夏金元时期经济重心的南移,理解政治、经济、文化等多方面的互动联系。

3.认识辽宋夏金元时期社会的新变化,理解经济发展与社会变化之间的关系。

4.授课中渗透历史学科核心素养,涵养民族交融、文化自信等家国情怀。

【重点难点】1.重点:辽宋夏金元时期商业的繁荣及经济重心的南移。

统编版(2019)必修中外历史纲要上第三单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第11课辽宋夏金元的经济、社会与文化本节课的教材分析:本节课的教材内容主要涉及到辽宋夏金元这四个时代的经济、社会和文化状况。

教材上可能会提到辽朝的契丹部落政权、宋朝的经济繁荣和科技进步、夏朝的农业发展和文化传承以及金朝的维持、元朝的统一等方面的内容。

教学目标:1. 了解辽宋夏金元四个时代的经济、社会和文化特征。

2. 掌握辽宋夏金元时期重要的经济活动和文化成就。

3. 理解不同时代的政治变革对经济、社会和文化的影响。

4. 培养学生的历史思维能力和文化综合素养。

教学重点:1. 辽宋夏金元四个时代的经济、社会和文化特征。

2. 不同政权对经济、社会和文化的影响。

教学难点:1. 如何分辨每个时代的经济、社会和文化的特征。

2. 如何理解政治变革对经济、社会和文化的影响。

学情分析:学生们对历史的兴趣可能较低,对于辽宋夏金元这四个时代的历史背景和特点可能了解有限。

学生的历史素养和综合素质差异较大。

教学策略:1. 激发学生的兴趣,提前搜集相关图片、视频、文物等,以形象直观的方式呈现历史内容。

2. 设计互动性强的活动,如小组合作探究、角色扮演等,让学生积极参与课堂。

3. 引导学生进行分析、比较和推理,培养学生的历史思维能力。

教学方法:1. 多媒体呈现方法:通过图片、视频等多媒体资源让学生直观感受各个时代的经济、社会和文化特征。

2. 探究式学习方法:组织学生小组讨论,解读历史文献和相关资料,深入了解时代背景和特点。

3. 案例分析方法:选取具体的历史事件或人物,分析其对经济、社会和文化的影响,帮助学生理解历史事实。

导入环节(约5分钟):1. 通过展示一张辽宋夏金元的地理分布图,引起学生的兴趣和好奇心。

教学内容:辽宋夏金元四大政权的位置及相对关系。

教学活动:请学生观察地理分布图,并让他们分析四个政权的位置和可能带来的政治、经济、文化影响。

2. 提出问题激发学生思考,引入本课主题。

课题第11课辽宋夏金元的经济、社会与文化课型新授课课时2课时学习目标1.了解辽宋夏金元时期农业、手工业、商业及城市繁荣的史实。

2.认识经济重心南移的过程,分析经济重心逐渐南移对社会生活的影响。

3.分析儒学复兴的原因,概括程朱理学的内容,理解程朱理学的影响。

4.认识宋元时期文学艺术和科技领域的成就,感受中华文化的魅力,知道宋元时期科技的发展对中国乃至世界的贡献。

学习重点城市商业的繁荣、经济重心的南移和儒学的复兴。

学习难点社会的变化和儒学的复兴。

学情分析通过初中阶段的历史学习,学生已基本掌握历史学科学习方法,对于辽宋夏金元这一时期的经济、社会文化有一个初步了解,对于历史知识学习具有一定的思考和理解能力,有利于课堂组织教学,高中历史课堂上应该侧重于通过相关的历史教学引导让学生理解这一时期经济、社会和文化的新变化的同时让学生能够理解变化背后的深层次原因,学会分析历史现象,形成历史思维和历史理解。

核心知识1.商品经济的发展;2.经济重心南移;3.社会流动;4.程朱理学教学内容及教师活动设计(含情景设计、问题设计、学生活动设计等内容)教师个人复备新课导入展示柳永词《望海潮·东南形胜》,用红色加粗诗词中描写经济社会的相关字句。

提问学生:从这首词中可以获取那些意象信息,反映了怎样的社会风貌?新课讲授一、经济的发展和社会的变化农业发展成就突出【教师活动】1.分条论述农业发展的不同表现,在论述第3点“改进更新农业生产工具”时,展示材料一“殃马”图片,论述第4、第5点时分别展示材料二和材料三,论述第6点时提及当时的农学著作,如元朝王祯的《农书》。

2.对所陈列展示的史料需要进行解读,引导学生更好理解历史结论。

【学生活动】1.对应课本内容做好课堂笔记,进行圈点勾画。

2.理解在农业领域,农业进步发展的表现包括诸如农业良种、农业工具、农业经营方式等诸多方面,进一步拓展思维。

手工业取得重要成就【教师活动】1.展示手工业方面的成就和相关代表性的图片,图文印证,增强历史感的同时培养学生的审美情趣。

第11课辽宋夏金元的经济、社会与文化教学设计【教学目标】活动1:阅读课标内容,浏览教材,分析、提炼本课学习目标和学习重点。

1.5辽宋夏金元多民族政权并立与元朝的统一通过了解两宋的政治与军事,认识这一时期在政治、经济、文化和社会等方面新的变化;通过了解辽夏金元诸政权的建立、发展和相关制度建设,认识北方少数民族政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

目标:1.通过教材提供的史实与材料,了解辽宋夏金元时期经济、社会与文化方面的新变化、新成就,探讨导致这些新变化、新成就的主要原因和影响。

2.在掌握上述史实的过程中进一步理解经济基础与上层建筑、社会存在与社会意识之间的辩证关系。

【教学重点】辽宋夏金元时期的经济、社会与文化新变化与新成就。

【教学方法】情境问题教学、任务驱动教学、小组合作探究【课时安排】建议2课时【教学过程】新课导入:给出宋朝土地买卖契约残片,设计活动内容。

活动2:这是宋人胡元甫的一张土地买卖契约残片。

让我们跟随胡元甫的“脚步”,完成以下学习任务,掌握宋元时期经济与社会发展状况。

一、经济的发展问题1:在土地卖出之前,他可能会从事怎样的农业生产?通过问题1,引导学生依据教材掌握宋元时期农业生产基本特点与主要表现。

1.农业有新成就(1)南方普及一年两熟甚至可以一年三熟,粮食产量提高。

(2)出现固定种植某种经济作物的农户,是对自然经济的突破。

(3)宋朝内地开始种植棉花,元朝推广,在南方逐渐普及。

(4)北宋末年养活人口超过1亿。

(5)漠北、东北、西北、西南的农业有显著进步。

问题2:他为什么要卖出土地?他卖出土地会很困难吗?♦理由可能很多……♦“贫富无定势,田宅无定主”的土地买卖十分普遍,只要履行法律手续即受法律保护。

通过问题2的追问,使问题链更完整,也可以把社会变化的一部分内容前置。

问题3:土地卖出后,他将何以为生?是不是一定会走向水泊梁山?继续追问,引导学生通过阅读教材内容,认识到胡元甫卖出土地后,还可以从事手工业和商业活动,或当老板,或做伙计,进而掌握这一时期手工业和商业发展概况。

中外历史纲要(上册)第三单元“辽宋夏金元民族政权的并立与元朝的统一”第11课《辽宋夏金元的经济与社会》教学设计一、课程分析(一)课标概述了解辽宋夏金元时期在经济与社会方面的新变化,认识北方少数民主政权在统一多民族封建国家发展中的重要作用。

(二)教材分析本课位于中外历史纲要(上册)第三单元“辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一”中的第3课,上接“两宋的政治和军事”、“辽宋夏金元的统治”,下承“辽宋夏金元的文化”,在单元中主要起承启作用。

相对于本单元前两课而言,本课趣味性略弱、逻辑性略强,本课内容聚焦于辽宋夏金元的经济与社会,以两宋的经济与社会为主,共包含四个子目,分别为“农业与手工业的发展”、“商业和城市的繁荣”、“经济重心南移”、“社会的变化”,知识脉络清晰,课程材料充分。

二、学情分析本课授课对象为高一学生,经历过初一年级中国古代史新课学习和中考历史系统性复习,对历史基础时间、空间、人物、事件了解较多,部分学生有针对性对辽宋夏金元时期进行过深入了解。

从知识角度来看,学生对两宋时期经济与社会变化有一定宏观认识,知道商品化、世俗化等概念的基本内涵,且知道该时期存在经济重心南移的现象,但对于各知识条块之间难以建立联系;从能力角度来看,学生经历一定训练后已具备初步阅读教材、分析史料能力,但对史料的辨别、归纳和概括能力还不足,缺乏对史料进行深挖的意愿。

三、重点难点(一)教学重点:辽宋夏金元经济、社会变化的表现。

(二)教学难点:通过史料实证辽宋夏金元经济变化,形成经济变动与上层建筑变动间互动关系的感性认知。

四、教学目标(一)运用时空定位,通过课本表述概括辽宋夏金元时期经济、社会变化的表现,对课本引证史料进行充分辨析。

(二)通过史料分析,形成史料实证核心素养相关认知。

(三)概述唐宋社会变化,提高对社会变化的解释水平,增强对中华文明成就的自豪感,增强承担社会责任的动力与信心。

五、教法学法(一)教法:讲授、演示与个别谈话结合,问题探究与史料研习结合。

第11课辽宋夏金元的经济与社会——揭秘“南海一号”的那个时代教案【课程分析】一、课标要求1.5 辽宋夏金多民族政权并立与元朝的统一通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化。

二、通史分析本课是在《第9课两宋的政治和军事》、《第10课辽夏金元的统治》两课“诸政权的建立、发展和相关制度建设”等“政治与军事”史实基础上,对“经济与社会新变化”的叙述。

下一课叙述“文化新变化”。

辽宋夏金元时虽政权较多,但从文明的整体看,宋朝的经济、政治和文化比周边少数民族政权都要发达些,所以此时的经济与社会叙述总体以宋朝为主,兼顾其他少数民族政权。

宋朝是农业大国,农业是其他行业发展的基础。

因北人南迁带来先进生产技术、引进占城稻和南方水气条件等因素的加持,宋代南方农业表现出轮作复种、一年多熟的技术进步。

这不但使粮食产量提高,还使粮食主产区发生转移、经济作物扩种。

农业发展直接促进了手工业发展。

丝棉纺织、制瓷、采矿、冶铁、造船、酿酒、造纸、印刷等众多行业发展非常迅速。

工农业发展使商品和社会价值总量皆增加,加上指南针技术的进步和国家财政需求,两宋的商业(尤其是外贸)空前发展。

大城市数量和经济功能增强、草市演变为市镇、海外贸易活跃,推动了货币的变化。

农工商的全面发展必然促使经济重心南移。

经济重心南移不但在空间上表现出“南重”,还在人口数量、人才比重和文化中心方面多维度表现出“南重”。

经济重心的南移导致人们嫁娶、职业选择、佃农经济地位等多个方面变化。

当然,辽宋夏金元的自由程度提高相对汉唐是一种历史进步。

但它也有历史局限性:在封建私有制下,普通人没有实现政治解放,获得的自由也不是真正自由。

宋人人身依附关系的减轻与当今社会主义下的人民自由不可同日而语。

三、资源分析1.教师用书教师用书对“经济重心南移”、“租佃制发展”、“草市”、“榷场”、“交子”等都有详细的介绍,摘编这些材料用于课堂教学,对学生理解相关概念很有帮助。

(三)《辽宋夏金元的经济、社会与文化》教学活动过程"大抵都城左近,皆是园圃,百里之内,并无闲地。

”这里所指“园圃”不光单指菜园,也包括茶园、桑园、果园等。

——《东京梦华录》学生:宋元时期粮食产量高、突破了传统的自然经济结构,棉花种植得到推广。

教师:从图片我们可以知道,宋朝土地利用率得以提高,粮食产量大大提升,以及外来作物的引进。

通过史料阅读,我们可知,宋朝出现了多种经济作物的种植,一定程度上改变了传统小农经济的结构。

2.手工业:教师:请同学们根据教材内容,总结宋元时期手工业的发展表现及作用,完成以下的表格填写。

通过展示图片,使学生直观感受某一历史现象,并结合史料阅读,培养学生史料实证素养。

此外,充分利用教材内容,促使学生学会提取教材重点内容。

通过填写表格,带领学生梳理手工业发展的具体成就,并借助图片直观感受宋元时期手工业的高超技艺。

北宋自越南引进的良种——占城稻,生长时间短、耐旱学生:查阅教材,填写表格。

教师:宋元时期制瓷技术发展到一个新的高度,出现了五大名窑,生产的瓷器风格多异、色彩鲜明、质感浑厚、美观雅致,成为继丝绸之后中华文明新的物质象征,同时也是重要的出口货物。

青花瓷和釉里红是元朝制瓷技术的重大进步。

课件呈现相关图片和史料:教师:在制瓷业呈现欣欣向荣局面的同时,宋元时期还出现了其他伟大技术发明,黄道婆推动棉纺织技术革新、金属冶炼水平提升,以及活字印刷术的发明。

3.商业:教师:农业和手工业的发展极大地促进了商品经济的繁荣,宋朝时期商品经济发展到一个高峰,那么,宋朝商品经济繁荣表现在哪些方面?学生:表现在基层市场、边境榷场、纸币出现、海外贸易以及城市兴盛。

教师:马克思曾经说过:“在人们的生产力发展到一定状况下,就会有一定的交换和消费形式。

”那么,在生产力快速发展和经济高度繁荣的宋朝,会出现什么样新的交换媒介呢?请同学们结合以下材料回答问题。

课件展示:(北宋)初,蜀民以钱重,私为券,谓之交子,以便贸易。

辽宋夏金元的经济与社会教学设计新课导入:展示图片史料:问题:从《清明上河图》这两个局部图,可以得到哪些历史信息?组织学生分析讨论,并根据学生的回答进行简单解答。

【设计说明】学生在初中时期已接触过《清明上河图》,对其中的内容能进行简单分析。

看似简单的史料却能引起学生的兴趣和讨论,同时又能自然地引出本课的主题“宋代的经济与社会”,方便后续教学的开展。

过渡:中国有一幅传世名画——张择端的《清明上河图》,其描绘了东京繁荣的景象。

让我们来共同领略一下当时的东京风采。

满载货物的骆驼,街边林立的店铺……好一派热闹的景象!车水马龙,鳞次栉比……北宋的繁华在图中可窥得一二。

宋代沈括更说“唐人作富贵诗,多纪其奉养器服之盛,乃贫眼所惊耳……此所谓不曾近富儿家”[1],可见宋人的生活水平远远高于唐朝。

那历史上宋朝的经济是什么样呢?其又给当时和后世带来怎样的影响?让我们带着这些问题,从传统“四民”——士农工商的变化看宋朝社会革新。

新课教学第一部分:宋朝的革新1.“农”的改变展示两则材料。

[1]沈括著,施适校对.梦溪笔谈[M].上海:上海古籍出版社,2015(145).材料一:北宋开国时(960年)有97万户,485万人……到徽宗大观三年(1109年),突破2000万户,人口达到1亿(10444万),超过汉唐1倍,迈上了一个新的台阶。

[2]——曹大为等主编《中国大通史·宋》,第149页材料二:唐朝时期地域图(出自历史统编版,第35页)辽、北宋、西夏形势图(出自历史统编版,第51页)师讲述:我们来看两则材料。

从材料一中我们可以看到:北宋的人口远远超过唐朝;但我们从材料二却看到北宋的国土面积远远小于唐朝。

这就显现出了一个矛盾:人多地少。

怎么样在人多地少的情况下,解决人民的温饱问题,是这个时代特别要考虑的问题。

穷则变,变则通,通则久。

为了应对这一局面,人们不断提高生产技术,从而带动农[2]曹大为,商传,王和,赵世瑜主编,中国大通史·宋卷[M].北京:学苑出版社,2018(149).象,宋朝的士人已有版权保护意识。

第 11 课辽宋夏金元1课时新授课的经济与社会1.剖析课程标准,以“立德树人”为目标设计本课2.引导学生课前认真预习,完成导学案,形成学习背景1. 唯物史观:运用生产力与生产关系、经济基础与上层建筑关系的理论,客观辩证地认识辽宋夏金元时期社会经济发展。

2.时空观念:认识辽宋夏金元的经济与社会所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。

3. 史料实证:通过文献资料记载,实证宋代农业、手工业及商业发展。

并透过史料看到社会的变化,形成独立分析史料的能力。

4.历史解释:认识宋元时期是中国古代农耕经济的繁盛时期,商品经济发展,经济重心南移完成。

5. 家国情怀:看到辽宋夏金元的发展肇兴与交融,培养民族认同和国家自信。

重点:城市商业繁荣和经济重心南移难点:辽宋夏金元时期社会变化教法:情境教学;任务驱动学法:合作探究(规则:1 、学生分为“辽”“宋”“夏”“金”“元”五组,合作完成学习任务,并对课堂表现进行评价和统计)一、千年一梦到汴梁(5 分钟)新课构建引导学生核对导学案,对本课知识点作简明梳理。

形成必要知识背景,达到课堂预热。

展现辽宋金时期的地图,引导学生进入历史情境。

突出时空观念,激发求知欲,同时拉近与现实距离。

二、凡间烟火抚人心( 15 分钟)农业如何才能生存下去,引入新冠疫情期间的“总理方案。

”结合导学案及课件、课本史料探究宋代农业发展;从经济作物种植讲到棉花栽培,后者延伸到元朝,由此又述及辽夏金元的边疆开发。

走入历史;培养史料实证能力手工业在诸多行业中重点介绍制瓷业的发展。

学生观看教师自制视频《张老师的店》看到当时手工业的繁图盛景。

视频互动,吸引关注商业第一部分涉及情景教学中怎么卖的问题,通过历史图文资料,探究此时商业已突破时空限制。

第二部分解答往哪卖的困惑,从人口密度、边境榷场、海外贸易看到商业和城市的繁荣,并为经济重心的南移作出铺垫。

多元史料,多角度探究商业发展。

让学生直观了解,深入浅出。

《流动宋元——第十一课辽宋夏金元的经济与社会》课程标准认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化。

学情分析授课对象:山东省青岛第二中学高一2班学生知识储备:学生在初中阶段已经简单解除了辽宋夏金元时期的通史知识,对该时期的经济发展状况具有初步印象,但是其认知处于掌握基础史实的水平,对其原因及知识点的关系理解不足,需要教师利用史料引导学生思考。

学习能力:该班学生基础较好,学习主动性高,学生能够通过梳理教材内容,掌握基本史实,但是对经济社会变化缺乏较为深入的理解。

因此教师应当合理组织教材内容,通过呈现相关史料,引导学生运用教材及所学知识,理解该时期经济与社会产生新变化的原因。

情感态度:该时期新变化原因的理解对学生有一定难度,因此本课采用“流动性”作为主题,以物的流动和人的流动作为线索展开,采用丰富多样的互动形式贴近学生生活,有助于引起学生注意与兴趣。

教材内容分析教材地位:本课是《中外历史纲要(上)》第三单元《辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一》的第11课《辽宋夏金元的经济与社会》,上承隋唐两朝的江南开发与制度变革,下启明清社会经济的发展,具有承上启下的重要作用。

教材内容:本课共分为四个子目分别是“农业和手工业的发展”、“商业和城市的繁荣”、“经济重心南移”、“社会的变化”。

这四个子目以逻辑前后相承展现了两宋时期的经济和社会领域的新发展。

教学目标1.通过梳理辽宋夏金元时期农业和手工业发展的主要成就,认识生产力是推动社会发展的根本动力,理解农业、手工业和商业的关系,培养唯物史观素养。

2.通过解读《东京梦华录》、《清明上河图》等史料,学生辨别史料价值,认识两宋时期商品经济繁荣发展,落实史料实证核心素养。

3.通过地图、表格等史料,学生阐释这一时期经济重心南移的影响及与同时期的政治、文化等多方面互动发展的关系,落实唯物史观、时空观念、历史解释等核心素养。

4.通过创设情境展现宋代社会的流动性,提高对社会变化的解释水平,认识到流动更能焕发社会发展的活力,落实历史解释、家国情怀素养。

第11课辽宋夏金元的经济与社会【教学目的】1、让学生熟练掌握辽宋夏金元时期经济与社会的新变化。

2、一定要让学生明白辽宋夏金元时期经济与社会的新变化:封建生产方式向边疆地区延伸,辽宋夏金元各政权之间经济文化交流加强,推动了边疆经济的发展和各民族封建化的进程。

3、让学生理解南方经济的发展还推动了社会的进步,出现了社会观念平民化、劳动者人身自由化、国家对社会控制松懈等发展的趋势。

【教学重难点】重点:本课各目录的重要程度比较接近,相较而言,商业城市的繁荣和经济重心南移更为重要。

难点:理解经济发展带来的社会变化。

【教学时间】1课时课程概况:可以把本课的线索理清为经济方面的新变化和社会方面的新变化两大变化。

【重难点“精讲”】一、整体感知辽宋夏金元的经济与社会辽宋夏金元的经济与社会主要介绍了辽宋夏金元时期的农业、手工业、商业等经济领域和社会的发展和新变化。

主要分为四个部分,分别是农业和手工业的发展、商业和城市的繁荣、经济重心南移、社会的变化。

每一领域的发展和出现的变化是有着联系性的。

通过本课的教学,主要是让学生能在了解该时期经济和社会方面的新变化外,能够对不同的变化进行全面【温馨提示】引导学生主要从耕作技术的进步和农作物的种植与推广两大角度进行认识农【温馨提示】教师可以结合教材图片,对宋元时期制瓷技术的发展和瓷器大量出口海外的史事进行介绍,进而引导学生认识瓷器成为继丝绸之后中华文明新的物质象征,培养家国情怀。

二、商业和城市的繁荣①市场:面向大众的基层市场蓬勃涌现。

②边境:官方设置榷场,进行互市交易;民间贸易也相当活跃。

③货币:货币需求量剧增,纸币出现。

④外贸:海外贸易非常繁荣,外贸税收成为宋元重要财源。

⑤城市发展:北宋东京、南宋临安、元朝大都。

【温馨提示】教师可以结合教材《清明上河图》,引导学生根据教材和图画概括宋代商业繁荣的主要表现。

这部分是本节课的重点之一,教师要引导学生在学习过程中分析宋代商业繁荣的原因,注意商业发展和农业、手工业发展的相互关系;强调宋朝商业的发展和城市的兴盛互相促进。