黄河河道变迁

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:1

黄河的形成与河道变迁作者:华北水利水电大学水文化研究中心尚群昌黄河是中华民族的母亲河,中华文明的主要发祥地。

黄河发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓,流经黄土高原、华北平原,注入渤海。

自古以来,黄河以“善淤、善决、善迁”著称,给黄河下游地区的地理面貌和社会经济带来了重大影响。

黄河的形成关于黄河形成时代的问题,学术界尚未达成共识。

依据各自研究成果,目前学术界主要有三种观点:第一种观点认为黄河形成于更新世(距今约240万至1万年)以前,第二种观点认为黄河形成于早更新世(距今约240万至73万年),第三种观点认为黄河形成于晚更新世(距今10万至1万年)。

晚更新世是黄河形成的重要阶段,第三种观点成为学术界的主流观点。

黄河的形成与演化是一个复杂的地质过程,它是地质构造、地貌、气候变化和水文等自然因素综合作用的结果,与青藏高原隆升、黄土高原和华北平原的演变有着密切的联系,它是反映东亚构造地貌和自然环境变迁的重大地质事件。

早在第四纪(距今258万年),黄河干流尚未形成,黄河流域分布着一些独立的湖泊,并且互不相通。

新生代以来,由于印度洋板块和亚欧大陆板块碰撞,太平洋板块向西俯冲于亚欧大陆板块之下,形成了差异性的升降运动。

差异运动的强度,自东向西由弱变强,导致我国地势从东高西低向西高东低的演变。

自中新生代以来,印度板块向欧亚板块持续挤压和碰撞,导致青藏高原隆升。

青藏高原的隆升,带来了明显的环境效应,改变了大气环流的运动模式,阻挡了印度洋暖湿气流向亚洲内陆输送,使亚洲内陆沙漠和干旱化以及风尘堆积的出现。

中更新世(距今100万至10万年)以来,地壳运动使青藏高原大幅度隆升,这不仅使高原环境骤变,也使青藏高原出现大范围冰川。

季节性的冰川融化加大了河川的径流,为黄河的贯通奠定了水动力的基础。

距今约60万年,黄河切穿李家峡,黄河上游发展到李家峡以上地区。

距今约15万年前,黄河切穿龙羊峡进入共和盆地。

末次间冰期气候变暖,使冰川融化加剧,黄河上、中游从各自独立的内流水系逐步相互连通,因而干流水量增加,这些巨大的水量汇集于古三门湖,使得古湖水位升高。

历史地理第十七辑黄河下游河道变迁的古河道证据及河道整治硏究"吴,忱许清海马永红阳小兰梁文栋编者按:历史地理工作者根据历史文献复原了西汉以前、东汉、北宋时期黄河下游故道,并在地图上标出其具体流经,说明历史文献在恢复历史时期地理景观方面的重要性。

地貌学家吴忱等所著《黄河下游河道变迁的古河道证据及河道整治研究》的系列论文,首次从古河道的角度论证了历史文献记载复原古河道的正确性,另历史地理研究中历史文献考证和现代地理学方法相结合开辟了一条新的途径,有很重要的学术意义。

现将该系列论文刊登于此,以飨读者。

第一编从古河道看西汉以前的黄河下游河道西汉以前,黄河下游有山经河、禹贡河、汉志河三条河道,已被一些学者用文字记载资料所认可①。

但除去文字记载以外,有没有古河道的直接证据,各河之间是什么关系,如何演化,演化的原因是什么,则较少有人研究。

本文从古河道及卫片影像的角度证明上述河道的存在,从地貌演化的角度论证它们之间的关系,用地理环境变化的观点解释其演化的原因。

1.从浅埋古河道看史前时期的黄河下游河道所谓史前时期是指中全新世。

其古河道砂体在华北平原的顶板埋深5〜10米,底板埋深10〜20米。

相对于地面岀露的古河道来说,属于浅部埋藏古河道,简称浅埋古河道②。

从《中国华北平原古河道图》中可看出,中全新世时,黄河在该平原有三支较大的河道。

它们从河南省黄河北岸的原阳始,向东北经延津至濮阳,以下分为南、中、北三支。

南支自濮阳东向东北,经山东省范县、东阿、禹城、商河、惠民至无棣;中支自濮阳东向东北,经山东省莘县、聊城、夏津、德州至河北省孟村彳北支自濮阳西向东北,经南乐,河北省大名,山东省冠县、临清,河北省故城、景县、东光至沧州③。

三支中,以中支砂体厚度大,其余二支厚度小。

如在距原阳同等距离的惠1 *国家自然科学基金资助项目(批准号49771012, 49771072)。

①谭其釀:《西汉以前的黄河下游河道》,《历史地理》创刊号,1981年,第48—64页。

黄河改道中国古代四条大河变迁侵占淮河的入海口,抢占济水的河道,成为长江的支流……我们的“母亲河”黄河非常多变,它经常表现出不温柔的一面,动辄改道、泛滥。

从远古开始,治河一直是历代统治者最重要的工作之一。

黄河不但经常影响历史进程,还持续重塑中国的地理面貌。

它不仅不断改变自己的流域,同时还使中国其他大河的命运发生着变迁。

四渎你绝对知道中国五座名山的统称——五岳,那你知道吗?中国古代的四条大河也有统称——四渎。

渎,即有独立源头和独立入海口的河流。

四渎是哪四条河呢?长江、黄河、珠江、黑龙江吗?错了,中国分别在秦朝和唐朝。

才知道有珠江和黑龙江的存在。

五岳四渎里的“四渎”,乃长江、黄河、淮河、济水也。

在先秦典籍《尔雅》里,就明确记载:江、河、淮、济为四渎。

长江和黄河排名居前无可争议,但淮河虽说不算短,可它连自己的入海口都没有,要经长江入海。

济水又是什么?在哪里?它们,为何被称作“渎”?其实,这一切都是因为黄河,是黄河,让淮河和济水成为了现代的模样。

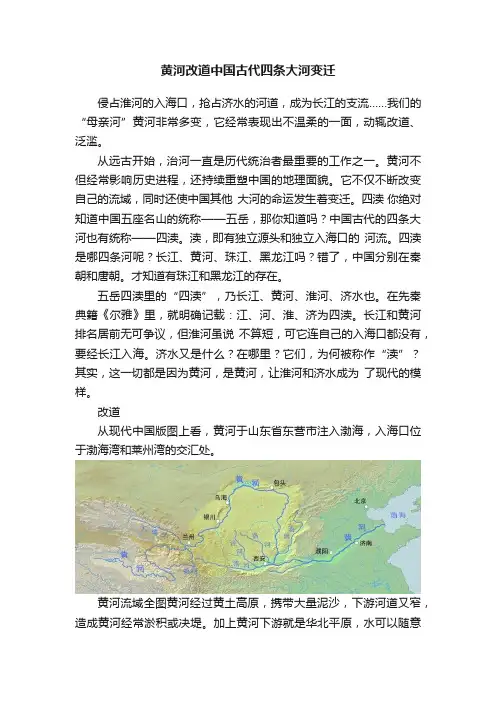

改道从现代中国版图上看,黄河于山东省东营市注入渤海,入海口位于渤海湾和莱州湾的交汇处。

黄河流域全图黄河经过黄土高原,携带大量泥沙,下游河道又窄,造成黄河经常淤积或决堤。

加上黄河下游就是华北平原,水可以随意流动。

这些原因导致黄河河道经常改变。

先秦古籍《禹贡》中记载:(河)至于大陆(今河北巨鹿附近),又北播为九河,同为逆河,入于海(指渤海)。

禹河(即本段提到的黄河故道)入海口即现在的海河口(天津大沽口)。

有记载的第一次黄河大改道发生在春秋,即公元前602年。

黄河在河南滑县附近南移,经德州一带从章武(今沧州)入海。

第一次黄河改道示意图红圈为禹河曾经过的大陆泽,蓝圈为黄河改道起点滑县。

图中棕色为今地理要素。

底图:《中国历史地图集·秦图组·山东南部诸郡》,谭其骧主编公元11年,新朝(王莽所建立的朝代)年间,黄河再次于魏郡改道,由今东营市利津县入海。

这次改道极为成功,几百年没有再决堤,千余年没有大改道。

黄河是怎样变化的人们都说,黄河是中华民族的摇篮。

可是一查黄河近2000年来的"表现",却叫人大吃一惊。

黄河在近2000间来竟决口1500多次,改道26次,给两岸人民带来了深重的苦难。

那么黄河是怎么变化的呢?下面是店铺为大家带来的黄河变化历程,欢迎阅读。

黄河变化原因:河道变迁据历史记载,在1946年前的三至四千年间,黄河受到近1593次泛滥威胁,而因泛滥令河道大改道共26次,决口一千多次。

最近的一次黄河大改道是在1855年(清咸丰帝5年)。

在那次黄河大改道之前,黄河下游流经路线,按照现时中国行政区域划分,大体上经过河南的荥阳、郑州、原阳、延津、封丘、中牟、开封、兰考、濮阳,后经山东的曹县、单县,再经安徽的砀山、萧县、最后入江苏的丰县、沛县、徐州、邳县、睢宁、宿迁、泗阳、淮安、涟水、阜宁、滨海然后入黄海。

但在改道后,于铜瓦厢缺口后,黄河冲破原有的河道,改东北走向,在山东境内借大清河入渤海。

最近因为风化问题越来越严重,现在专家说,如果人类再滥砍滥伐的话,黄河的源头很可能会被淹没在风沙之中。

黄河是中华民族的起源,但是这条被誉为母亲河的源头今天却被荒山大围斩,风沙处处。

专家指出,人类违反自然的生活方式滥砍滥伐是破坏水源的主要原因,使这个具有数千年历史的生态系统面临崩溃,也很可能成为人类文明破坏下的另一个遗址。

黄河变化原因:气温转寒,暴雨集中一是自秦朝以后,黄土高原气温转寒,暴雨集中。

加上黄土本身结构松散,很容易受侵蚀和崩塌,助长了水土流失,使大量泥沙进入黄河。

黄河变化原因:人口迅速增长人口迅速增长,无限制地开垦放牧,使森林毁灭,草原破坏,绿色的植被遭到严重破坏,黄土高原失去天然的保护层,引起了严重的水土流失。

每年,黄河流域每平方公里就有4000吨宝贵的土壤被侵蚀掉,相当于一年破坏耕地550万亩!更严重的是,水土流失使土壤的肥力显著下降,造成农作物大量减产。

越是减产,人们就越要多开垦荒地;越多垦荒,水土流失就越严重。

历史时期黄河下游河道的演变历史1601班160202138 翁静江河水文是自然环境中十分重要的因素,它与人类活动的关系十分密切。

历史时期的中国江河湖沼的地貌形态和水文状况发生了十分巨大的变化,中华民族的“母亲河”黄河在历史时期更是经历了天翻地覆的变化。

黄河是我国的第二大河流,全长5464公里,流经四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9个省区,其流域面积达752443平方公里,可被划分为上、中、下三个河段,从河源至内蒙古的托克托为上游,从托克托至河南省的桃花峪为中游,从桃花峪至河口为下游。

黄河流经银川平原、河套平原、黄土高原、汾渭平原等地,因而河水携带了大量的泥沙,水色浑浊,使得黄河具有洪水易于泛滥而河床不断抬高的特点。

正是因为如此,黄河成为一条以“善淤、善决、善徙”而著称于世的河流。

据统计,历史时期黄河下游河道决口泛滥1500多次,较大的改道有二三十次,其中有6次重大的改道,史称黄河“六大徙”。

先秦文献中记载黄河下游河道有两条,一是“山经大河”,二是“禹贡大河”。

这两条河道都是战国初期以前的河道,均由今河南省浚县附近指向东北,沿着太行山前平原行经华北大平原西部,至今天津附近注入渤海。

另外一条河道是《汉书·地理志》中记载的黄河下游河道,即“汉志河”。

这条河道大约存在于战国中期至西汉末年,是历史时期一条可以确指其年代及具体流经的黄河下流河道。

在“汉志河”存在期间,黄河下流两岸开始大规模修筑堤防,其避免了黄河下游多股分流、频繁改道,有利于下流河床的稳定,由此形成了春秋战国西汉大河。

这是历史上有记载的第一次大改道。

但仅靠着两岸大堤维系的黄河下游,一遇洪水,就会决堤泛滥。

因此在西汉时期,黄河下游决口泛滥就及其频繁。

西汉中期以后,河患日增。

黄河在魏郡元城,今河北大名东决口,河水一直泛滥至清河郡以东数郡。

当时王莽因为河决东流,可使他在元城的祖坟不受威胁就不主张堵口,听任水灾延续了近六十年,从而造成黄河史上第二次重大的改道。

历史时期黄河下游河道的演变历史1601班160202138 翁静江河水文是自然环境中十分重要的因素,它与人类活动的关系十分密切。

历史时期的中国江河湖沼的地貌形态和水文状况发生了十分巨大的变化,中华民族的“母亲河”黄河在历史时期更是经历了天翻地覆的变化。

黄河是我国的第二大河流,全长5464公里,流经四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9个省区,其流域面积达752443平方公里,可被划分为上、中、下三个河段,从河源至内蒙古的托克托为上游,从托克托至河南省的桃花峪为中游,从桃花峪至河口为下游。

黄河流经银川平原、河套平原、黄土高原、汾渭平原等地,因而河水携带了大量的泥沙,水色浑浊,使得黄河具有洪水易于泛滥而河床不断抬高的特点。

正是因为如此,黄河成为一条以“善淤、善决、善徙”而著称于世的河流。

据统计,历史时期黄河下游河道决口泛滥1500多次,较大的改道有二三十次,其中有6次重大的改道,史称黄河“六大徙”。

先秦文献中记载黄河下游河道有两条,一是“山经大河”,二是“禹贡大河”。

这两条河道都是战国初期以前的河道,均由今河南省浚县附近指向东北,沿着太行山前平原行经华北大平原西部,至今天津附近注入渤海。

另外一条河道是《汉书·地理志》中记载的黄河下游河道,即“汉志河”。

这条河道大约存在于战国中期至西汉末年,是历史时期一条可以确指其年代及具体流经的黄河下流河道。

在“汉志河”存在期间,黄河下流两岸开始大规模修筑堤防,其避免了黄河下游多股分流、频繁改道,有利于下流河床的稳定,由此形成了春秋战国西汉大河。

这是历史上有记载的第一次大改道。

但仅靠着两岸大堤维系的黄河下游,一遇洪水,就会决堤泛滥。

因此在西汉时期,黄河下游决口泛滥就及其频繁。

西汉中期以后,河患日增。

黄河在魏郡元城,今河北大名东决口,河水一直泛滥至清河郡以东数郡。

当时王莽因为河决东流,可使他在元城的祖坟不受威胁就不主张堵口,听任水灾延续了近六十年,从而造成黄河史上第二次重大的改道。

黄河的源头在哪里以及历史变迁黄河,中国北部大河,全长约5464公里,流域面积约752443平方公里。

黄河的源头在哪里?下面是店铺给大家整理的黄河的源头在哪里相关信息,供大家阅读!黄河的源头在哪里青海省玛多县多石峡以上地区为河源区,面积为2.28万平方公里,是青海高原的一部分,属湖盆宽谷带,海拔在4200米以上。

盆地四周,山势雄浑,西有雅拉达泽山,东有阿尼玛卿山(又称积石山),北有布尔汗布达山脉,南以巴颜喀拉山与长江流域为界。

湖盆西端的约古宗列,是黄河发源地。

星宿海以上有三支:扎曲、约古宗列曲和卡日曲。

扎曲,居于最北部,发源于查哈西拉山,河长70千米,河道窄,支流少,水量有限,一年中大部分时间断流。

约古宗列曲,位于星宿海西,在三条上源中居中,发源于约古列宗盆地西南隅,海拔4750米,水量甚小,为宽1.0-1.5米,深0.1-0.2米的小溪。

南部支流为卡日曲,发源于巴颜喀拉山支脉各姿各雅山的北麓,海拔4800米,有5处泉水从谷中涌出,汇成宽约3米,深0.3-0.5米,流速约3米/秒的一条小河,河流终年有水。

最早有关黄河源的记载是战国时代的《尚书·禹贡》,有“导河积石,至于龙门”之说。

所指“积石”,在今青海省循化撒拉族自治县附近,距河源尚有相当的距离。

唐太宗贞观九年(公元635年),侯君集与李道宗奉命征击吐谷浑,兵次星宿川(即星宿海)达柏海(即扎陵湖)望积石山,观览河源。

唐穆宗长庆元年(公元821年)刘元鼎奉使入蕃,途经河源区,得知河源出紫山(即今巴颜喀拉山)。

正式派员勘察河源,是在元代至元十七年(1280年),世祖命荣禄公都实为招讨使,佩金虎符,往求河源,历时4个月,查明两大湖的位置(元史称“二巨泽”,合称“阿剌脑儿”),并上溯到星宿海,之后绘出黄河源地区最早的地图。

清康熙四十三年(1704年),命拉锡、舒兰探河源。

探源后他们绘有《星宿河源图》,并撰有《河源记》,指出“源出三支河”东流入扎陵湖,均可当作黄河源。

历史时期黄河下游河道的演变历史1601班160202138 翁静江河水文是自然环境中十分重要的因素,它与人类活动的关系十分密切。

历史时期的中国江河湖沼的地貌形态和水文状况发生了十分巨大的变化,中华民族的“母亲河”黄河在历史时期更是经历了天翻地覆的变化。

黄河是我国的第二大河流,全长5464公里,流经四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9个省区,其流域面积达752443平方公里,可被划分为上、中、下三个河段,从河源至内蒙古的托克托为上游,从托克托至河南省的桃花峪为中游,从桃花峪至河口为下游.黄河流经银川平原、河套平原、黄土高原、汾渭平原等地,因而河水携带了大量的泥沙,水色浑浊,使得黄河具有洪水易于泛滥而河床不断抬高的特点.正是因为如此,黄河成为一条以“善淤、善决、善徙"而著称于世的河流。

据统计,历史时期黄河下游河道决口泛滥1500多次,较大的改道有二三十次,其中有6次重大的改道,史称黄河“六大徙”.先秦文献中记载黄河下游河道有两条,一是“山经大河”,二是“禹贡大河”。

这两条河道都是战国初期以前的河道,均由今河南省浚县附近指向东北,沿着太行山前平原行经华北大平原西部,至今天津附近注入渤海。

另外一条河道是《汉书·地理志》中记载的黄河下游河道,即“汉志河”。

这条河道大约存在于战国中期至西汉末年,是历史时期一条可以确指其年代及具体流经的黄河下流河道.在“汉志河”存在期间,黄河下流两岸开始大规模修筑堤防,其避免了黄河下游多股分流、频繁改道,有利于下流河床的稳定,由此形成了春秋战国西汉大河。

这是历史上有记载的第一次大改道。

但仅靠着两岸大堤维系的黄河下游,一遇洪水,就会决堤泛滥。

因此在西汉时期,黄河下游决口泛滥就及其频繁。

西汉中期以后,河患日增.黄河在魏郡元城,今河北大名东决口,河水一直泛滥至清河郡以东数郡.当时王莽因为河决东流,可使他在元城的祖坟不受威胁就不主张堵口,听任水灾延续了近六十年,从而造成黄河史上第二次重大的改道。

历史上黄河的变迁中国平原河流大都发源于西部山区,因而一般含沙量都较高,历史上经常泛滥决口,加之人工整治不当,河道变迁极其复杂。

黄河自远古以来即为多泥沙河流。

公元前4世纪黄河下游因河水混浊即有“浊河”之称。

公元1世纪初,有人指出“河水重浊,号为一石而六斗泥”。

唐宋以后泥沙有增无减。

这些泥沙中的一部分堆积在下游河床上,日积月累,河床淤高,全靠堤防约束,时久形成悬河。

每逢伏秋大汛,防守不力,轻则漫口决溢,重则河道改徙。

据粗略统计,黄河下游决口泛滥见于20世纪50年代前历史记载的约1500余次,较大的改道有二三十次,洪水遍及范围北至海河,南达淮河,纵横25万平方公里,对中国黄淮海平原的地理环境影响巨大。

就黄河下游河道变迁的特点而言,大致可为下列7个时期:①公元前4世纪(战国中叶)以前。

上限大致始于新石器时代。

当时黄河下游流经河北平原,在渤海湾西岸入海,因两岸未筑堤防,河道极不稳定。

据文献记载,黄河曾往返更迭多次流经的有《禹贡》、《山海经》和《汉书·地理志》中记载的三道。

前二道在河北平原偏西,沿太行山麓北流,《山经》大河下游大致走今雄县、霸县一线,至今天津市区附近入海;《禹贡》大河下游在深县与《山经》大河别流,穿过今河北平原中部,于青县以东入海;而《汉志》大河则离开了太行山东麓,经豫东北、鲁西北、冀东南,东北至黄骅县境入海。

上述三河道在战国中期以前或迭为主次,或同时存在,而以流经《汉志》大河为常见。

在古代,“河”即为黄河的专称。

据《汉志》、《水经注》记载,河北平原上被称为“河”的水道达10余条,均可能为黄河某次决流改徙后的故道。

总之,这一时期的黄河下游因堤防未筑,河道无所约束,漫流改徙无定,或时出现多股河道并存的局面。

到战国中期,下游两岸全面筑堤,河道开始固定,即《汉志》河水和《水经注》大河故渎。

②公元前4世纪~公元初年(战国中期至西汉末年)。

战国中期黄河下游地区人口稀少,初筑堤防时,两岸堤距宽达50汉里(1汉里相当现今414米),大溜(水流主泓)得在堤内游荡,河道蓄洪能力较强,不易发生决口。

黄河六次改道潟湖当波浪向岸运动,泥沙平行于海岸堆积,形成高出海水面的离岸坝,坝体将海水分割,内侧便形成半封闭或封闭式的潟湖。

在潮流作用下,可以冲开堤坝,形成潮汐通道,涨潮流带入潟湖的泥沙,在通道口内侧形成潮汐三角洲。

牛轭湖随着河道弯曲的演化,河曲待逐渐加宽,河道长度逐渐增大,河床坡度减小,流速减低,在演变过程中,因河道弯曲率逐渐增加,河弯颈变细,最终在洪水期河水可能冲破河湾颈取直,造成河流的天然截弯取直。

正是这种取直河曲带不可能无限制加宽。

河道截弯取直的河湾被废弃,并堵塞成湖,称为牛轭湖。

下游自宜昌以下或发育有良好的牛轭湖。

一战国筑堤以前的禹皇古道(前4世纪以前) 上限大致从新石器时代开始,当时黄河下游流经河北平原,从渤海湾西岸入海,因两岸未筑堤防,河道极不稳定。

《尚书?禹贡》九河既道汉书地理志九河既道。

颜师古曰:九河,河水分为九,各从其道。

五大徙清胡涓《禹贡锥指》后咸丰五年1855,铜瓦厢决口改道,加上一徙,统称六大徙。

二(战国中期至西汉末年(公元前4世纪?公元初年)战国中期,下游大规模修筑堤防后,固定下来的河道就是汉书地理志里记载的大河,从此结束了长期以来多股分流,改道频繁的局面,是为黄河第一次重大的改道。

在战国中期,黄河下游地区人口稀少,初筑堤防时,两岸堤距宽达50汉里,大溜(水流主泓),得在堤内游,河道蓄洪能力较强,不易发生决口。

以后生齿日繁,在大堤内河槽两旁淤出的大片滩地上进行了垦殖,修筑民埝以自卫,远者距水数里,近者仅数百步。

遂使河床迫束,河身多曲,淤高迅速,险情迭出。

西汉末年,今河南浚县境内河道,“河水高于平地”,显然已成“悬河”。

这是秦汉以来黄河中游地区水土流失加剧的结果。

三(公元1,10世纪(东汉至唐末)公元11年(王莽始建国三年),黄河在魏郡元城(今河北大名东)以上决口,河水一直泛滥至清河郡以东数郡。

当时,王莽因为河决东流,可使他在元城的祖坟不受威胁,就不主张堵口,听认水灾延续了近六十年,从而造成黄河史上第二次重大的改道。

根据《禹贡•导水》章的叙述是“东过洛汭,至于大伾;北过降水,至于大陆;又北播为九河,同为逆河入于海”。

“洛汭”为洛水入河处,“大伾”在今河南浚县,说明古河水东过洛汭后,自今河南荥阳广武山北麓东北流,至今浚县西南大伾山西古宿胥口,然后沿着太行山东麓北行。

“降水”即漳水,“大陆”指大陆泽。

说明大河在今河北曲周县南,接纳自西东来的漳水,然后北过大陆泽。

“九河”泛指多数,是说黄河下游因游荡不定在冀中平原上漫流而形成的多股河道。

“逆河”则是在河口潮水倒灌下,呈逆流之势而在今天津市东南入于海。

另一条见于先秦文献的古黄河下游河道“山经大河”,由于《山经》中不见关于河水径流的记载,一直为世人所忽视。

近年谭其骧根据《北山经•北次三经》所载入河诸水,与《汉书•地理志》、《水经注》所载的河北水道相印证,发现“禹贡大河”流至今河北深县后,“山经大河”即由此分道北流,会合虖沱水,又北流至今蠡县南,会合泒水、滱水后,继续北流至今清苑县折而东流,经今安新县南、霸县北,东流至今天津市东北入海。

2.战国中期至西汉末河道第三条见于文献记载的黄河下游河道是《汉书•地理志》及《汉书•沟洫志》的河水,也就是《水经•河水注》的“大河故渎”。

胡渭说:“周定王五年(前602年),河徙,自宿胥口东行漯川,右迳滑台城,又东北迳黎阳县南,又东北迳凉城县,又东北为长寿津,河至此与漯别行而东北入海,《水经》谓之‘大河故渎’”。

认为是大禹治水以后黄河的第一次改道。

这条“大河故渎”的具体径流是:宿胥口以上与《山经》、《禹贡》河道同,自宿胥口东北流至长寿津(今河南滑县东北)的一段,胡渭叙述较详;过长寿津后,河水折而北流,至今馆陶县东北,折东经高唐县南,再折北至东光县西会合漳水,复下折而东北流经汉章武县(今黄骅县伏漪城)东入海。

谭其骧考订,认为这条河道始于周定王五年河徙说虽不足凭信,但这条“大河故渎”的形成很可能早于《禹贡》、《山经》河,在春秋战国时代,它们曾长期并存,造为主次。

南宋黄河改道的原因首先,自然因素是南宋黄河改道的重要原因之一、黄河流域的自然环境复杂多变,黄河本身的泥沙量多,水流湍急,决口泛滥的情况较为频繁。

自然河道的改道是常见的现象。

在南宋时期,黄河上游的泛滥频繁,造成了特大洪灾。

这导致河道的分流现象增加,黄河开始出现向东北流的趋势。

同时,当时黄河下游的地势较低,这种趋势更加加强了黄河向东北流的可能性。

其次,人为因素也是南宋黄河改道的重要原因。

当时的南宋政权不断加强对黄河的治理和改造,这使得黄河的河道状态发生了变化。

宋朝在治理黄河时采取了大规模的堤防加固工程和渠化工程。

然而,不断加固的堤防也反过来限制了黄河的自然泛滥,使得黄河的流量受到了一定的限制,导致部分水流被迫沿着重建的渠道移动。

大规模的人工干预进一步加剧了黄河河道的分流现象,加快了黄河改道的进程。

此外,黄河治理中的过度围堰也导致堆积淤塞,增加了黄河泥沙的堆积,使得河势、河床发生变化,加速了黄河改道的速度。

最后,南宋黄河改道的背后还受到时代背景和政治因素的影响。

在南宋朝廷的统治下,中原地区的战乱频繁,社会秩序动荡不安。

这给黄河上游的居民带来了巨大的生活压力,导致了大量的移民涌入黄河下游地区,人口大量增加。

黄河改道使得这些迁移到下游的人民面临更加严重的洪灾威胁,人们开始有了迁徙的意识,希望能够寻找更为安全的地方。

这进一步促进了河北地区的经济发展与人口集聚,同时也加速了黄河改道的进程。

黄河改道也给南宋政权的统治带来了不小的困扰,需要投入大量的人力物力进行抗洪工程以保证人民的生活和军事的需要。

总之,南宋黄河改道是自然因素、人为因素和时代背景的综合作用下的结果。

自然因素导致了黄河的泛滥和河道变迁,而政府的治理和人口的迁移又加速了黄河的改道进程。

这一历史事件对当时的经济、社会和政治都产生了深远的影响,同时也对后来的历史演变产生了重要的影响。

黄河下游河道变迁及其影响概述2007-05-29邹逸麟载《椿庐史地论稿》点击: 365黄河下游河道变迁及其影响概述邹逸麟载《椿庐史地论稿》黄河是我国第二条大河,干流全长为5464公里,流域面积为752443平方公里。

黄河在中游流经一片面积约58万平方公里的黄土高原。

黄土结构疏松,易受侵蚀,又因中游地区雨量集中,自然植被破坏,每年夏秋暴雨季节,水土流失严重,各条支流将大量泥沙汇集到黄河里,随着水流带至下游。

据近年秦厂站实测资料,每年输送到下游的泥沙有16亿吨,其中大约有12亿吨输送入海,4亿吨沉积在河床上,日积月累,使河床抬高,成为“悬河”。

今天黄河下游河床一般高出地面3米—5米,最高处竟达10米,成为海河和淮河水系的分水岭。

洪水来时对下游河道威胁很大。

历史时期黄河的水沙条件和今天基本相同。

由于不合理的社会制度和落后的生产技术,黄河曾长期发生决溢和改道。

据粗略统计,新中国成立以前三、四千年内,黄河下游的决-口泛滥达一千五六百次之多,河道曾多次作较大幅度的改道,洪水波及的范围北达天津、南抵苏皖,包括今天的黄淮海平原,纵横25万平方公里。

因此,历史上黄河曾以“善淤、善决、善徙”的河流闻名于世。

黄河流域是中华民族的摇篮,黄河下游冲积平原在历史上相当长的时期内是中华民族活动的中心。

几千年来黄河在这块土地上的决溢改道,引起了这座历史舞台地理面貌的巨大变化,从而严重影响了下游地区社会生产和人民生活的正常进行。

因而黄河下游河道的变迁及其所产生的影响与黄河流域的社会历史有着密切的关系。

一、黄河下游河道历史变迁概述历史时期黄河下游河道的变迁极为复杂,不仅次数频繁,流路紊乱,波及地域也极为广阔。

今据河道的主要流向,大体可分成四个时期:(1)春秋战国时代至北宋末年由渤海湾人海时期;(2)从金元至明嘉靖后期下游河道分成数股汇淮入海时期;(3)明嘉靖后期至清咸丰四年(1854)下游河道单股会淮入海时期;(4)清咸丰五年以后河道由山东利津入海时期。

第一次重大改道

春秋战国至西汉末黄河一直保持一定河形,史称为“大河故渎”,或“王莽河”、“王莽故渎”。

战国中期黄河下游大规模筑堤固定下来的河道是《汉书•地理志》河(简称“汉志河”),结束了多股分流局面,可称第一次改道。

汉志河走向:古宿胥口(今河南浚县)-今濮阳西南—今馆陶县东北-临清南-德州东南-东光东-孟村北-黄骅西南入海。

第二次重大改道

公元11年(王莽建国三年)黄河在今河北大名东决口,造成第二次重大改道。

公元69年王景治河,固定了河道。

王景河走向:今濮阳西南-范县北-莘县东-聊城南-禹城西-滨州北-利津东南入海。

第三次重大改道

1048年(北宋庆历8年)河决澶州商胡埽(今濮阳东),为第三次重大改道。

河分北、东两条河道。

北流走向:今濮阳东-清丰东-馆陶东-临清西-故城东-武强东-青县东-静海西-天津西入海。

东流走向:

1 . 京东故道:基本与隋唐同。

2 . 横陇故道:自今清丰县东与京东故道分出-南乐东-高唐西-陵县东-乐陵南-沾化北入海。

3 . 二股河:今南乐西-莘县西-入西汉大河故道-平原西-陵县北-乐陵南-庆云北-无棣入海。

第四次重大改道

1128年(南宋建炎二年)人为决河于今滑县李固渡,大河由泗入淮,这是第四次重大改道。

•1128年决口河道(北流):滑县-濮阳南-鄄城西-巨野东-嘉祥东-入泗水-由泗入淮。

(4/10)

•1168年(金大定八年)黄河再次决口于李固渡,形成南流:长垣东北-东明南-定陶西-曹县南-砀山北-萧县北-经徐州,于邳县由泗入淮。

(6/10)•1180年(金大定二十年)河决卫州,东南经延津北-封丘南-兰考北-睢县南-商丘南-砀山北-经徐州由泗入淮。

第五次重大改道

1232年人为决河于归德凤池口(今商丘西北),构成黄河第五次重大改道。

这次改道形成多条河道,主要如下: 1. 夺濉入淮。

2.夺汴入淮。

3. 夺涡入淮。

4.夺颍入淮。

此前黄河南徙不超过唐宋汴河一线,至此夺颍、夺涡入淮,黄河下游河道已经到达了这个扇形平原的西南极限。

1351年贾鲁治河,挽河东南走由泗入淮的故道,这就是“贾鲁河”。

贾鲁河走向:今兰考县东-曹县南-商丘北-砀山西-萧县北-经徐州入泗,由泗入淮。

明初黄河基本以贾鲁河为干流,明中叶以后多股并存,其中主要有:

1.夺颍入淮(大黄河)。

2.贾鲁河(小黄河)。

3.夺涡入淮。

4.夺濉入淮。

5.由曹县、沛县入运河。

6.曹县、鱼台入运河。

第六次重大改道

1855年(清咸丰五年)河决铜瓦厢,结束了下游700多年由淮入海的历史,回到渤海湾入海。